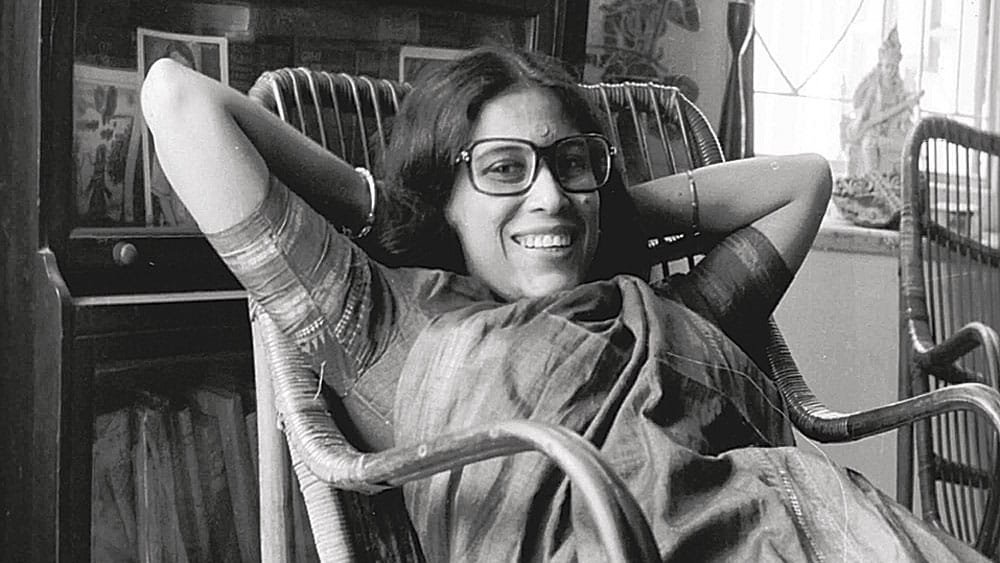

‘ইস্কুল কলেজে পড়েননি…লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশোনার সুযোগ ছিল না, গবেষণার পদ্ধতি ঘরের আড়ালে এই বালিকাকে কেউ শিখিয়ে দেননি, যা করেছেন সবই আপনার অসীম আগ্রহে। বিদুষীর ছাপ তাঁর উপরে পড়েনি বটে…কিন্তু এমন মননসর্বস্ব অস্তিত্ব আমি আর কোনো নারীরই দেখিনি।’

রাধারাণী দেবী সম্পর্কে এই কথাগুলো বলেছিলেন, তাঁরই কন্যা নবনীতা দেবসেন। ১৯০৩ সালে কোচবিহারে জন্ম নেওয়া শিশু রাধারাণীর বাবা ছিলেন, কেশবচন্দ্রের অনুসারী আর রবীন্দ্রনাথের অনুরক্ত। অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও পরিবারে সাহিত্যচর্চার বাতাবরণ থাকলেও, তাঁর শিক্ষা সম্পন্ন হয়েছিল মূলত বাড়ির চৌহদ্দিতে। খুব অল্প বয়সে বিয়ে, তিনমাসের মাথায় এশিয়াটিক ফ্লুতে স্বামীকে হারানো এবং প্রায় ১৪ বছর বৈধব্য পালন।

এরপর কবি নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে বিয়ের পর, অনেকটাই জীবন বদলে যায় বালবিধবা রাধারাণীর। অতি সংক্ষেপে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বলে নেওয়া প্রয়োজন, কারণ তাঁর রচিত কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ বা পত্রপত্রিকায় নানা মতামত— আদপেই তাঁর জীবনের ছোট-বড় ঘটনাগুলির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিল। এখানে মনে হতে পারে যে, ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বা সাহিত্যিক মহলে আনাগোনা থাকার কারণে, রাধারাণীর কবিতা যে ইতিউতি ছেপে বেরোবে, এ আর এমনকী!

পারিবারিক প্রতিষ্ঠা বা শ্রেণি-পরিচিতি থাকলে নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ সুযোগসুবিধা পাওয়া যায়, ১৮৭০-৮০র পর থেকে কত মহিলাই তো মাসিক বসুমতি, ভারতী বা পরিচারিকাতে লিখছেন। এই প্রসঙ্গে একটা ছোট গল্প বলি। খুব অচেনা নয়, বিভিন্ন পত্রিকায় এই কাহিনির অবতারণা হয়েছে আগে।

আরও পড়ুন: শুধু কবিতা নয়, সামাজিক উন্নয়নেও কামিনী রায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য! লিখছেন আলপনা ঘোষ…

১৯২৯ সালে, ‘রবিবাসর’ নামে এক সাহিত্য সভা গড়ে ওঠে, রাধারাণীর স্বামী নরেন্দ্র দেব, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন প্রমুখ এর প্রণেতা ছিলেন। কথায়-কথায় রাধারাণীকেও যখন এই সাহিত্য আড্ডার অংশ করার প্রস্তাব আসে, তখন বেঁকে বসেন সবাই। শরৎচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ, সকলেই হাসিমুখে এর বিরোধিতা করেন। রসিকতার মেজাজে বাংলা পত্রপত্রিকাতেও এই নিয়ে লেখা হয়েছে। রাধারাণী দেবীর এই সিদ্ধান্তে অভিমান করা বা কিছুদিন যাবৎ সাহিত্যসভার আয়োজকদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা, এমন ঘটনাগুলিকে মনোমালিন্য বা রাগ-অভিমানের পালা হিসেবে পেশ করা হয়।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে, এত শিক্ষিত, রুচিশীল বাংলা সাহিত্যের পথিকৃতদের সভাতেও মহিলা পুরুষের বিভাজন কিন্তু বেশ মজবুত ছিল। একে হাসিঠাট্টা দিয়ে খানিক লঘু করে ফেলা যায়, আবার প্রশ্ন করা যায় যে, ১৯৩০-এর পরেও মহিলা সাহিত্যিক বলতে বাংলায় কোনও স্বতন্ত্র গোষ্ঠী ছিল কি? যারা লিখছিল ইতিমধ্যে, পুরুষের অনুপ্রেরণায়, অনুরোধে বা উদ্যোগে, তাদের লেখায় কোনও স্বতন্ত্রতা পাওয়া যায়? রাধারাণী দেবীর লেখক জীবন, এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর হতে পারে। বলা ভাল যে, তাঁর জীবনের দু’টি ভাগ, রাধারাণী দত্ত ও রাধারাণী দেবী, এই উত্তরণের গাথা খুব সংক্ষেপে বললে, মেয়েদের লেখালেখির এক যুগসন্ধিক্ষণের কথা জানতে পারা যাবে।

রাধারাণী দত্ত, ১৩ বছরে বিধবা হন, তার আগে থেকেই কবিতা লিখছেন এবং বৈধব্য জীবনে ছোটগল্পও লিখেছেন প্রায় এগারোটি। তরুণী বয়সের এই গদ্যগুলি আবার পুনর্বিবাহর পর সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন, যেন এই লেখাগুলি তাঁর নিজস্ব নয়। কী আছে এই রচনায়? আমরা দেখব যে— অনেক লেখাতেই চিত্রিত হয়েছে এক বয়ঃসন্ধিকালের মেয়ের একা হয়ে যাওয়ার কাহিনি; কোথাও এক প্রান্তিক নারীর পরিচিতি খোঁজার চেষ্টা, নিজেকেই হয়তো দেখেছেন আরশিতে।

যেমন, ১৯৩১ সালে প্রকাশিত, তাঁর একটি ছোটগল্পের নাম ‘বিস্তীর্ণ বারিধির একটি বুদ্বুদ’। এই গল্পের প্রধান চরিত্র বিন্দু, পড়াশোনা করতে চায়। মেধাবী, জেদি, জিজ্ঞাসু মন নিয়ে সবকিছু বিশ্লেষণ করে, আর এই সবই খুব একটা মেয়েসুলভ আচরণ নয় বলে, শিগগিরি তার বিয়ে দেওয়ার তোড়জোড় হয়। বিয়ের পরেই এশিয়াটিক ফ্লুতে স্বামী মারা যায়, অকাল বৈধব্যের জীবন নিয়ে কী নিষ্ঠুর ভাবে বেঁচে থাকে এক তরুণী। এই গল্পের ধাঁচা প্রায় পুরোটাই মিলে যায় রাধারাণীর জীবনের সঙ্গে।

একযুগের বেশি সময় ধরে বিধবা থেকেছেন, মায়ের আদেশে চুল কাটা, নিরামিষ খাওয়া, নির্জলা একাদশী, সবই করতেন; তাই বিন্দুর গল্পই তার জীবনের নির্দয় দিনের সাক্ষ্য।

নবনীতা দেবসেন জানাচ্ছেন যে, মাকে কখনও তার লেখা গল্পগুলো নিয়ে বিশেষ আলোচনা করতে দেখিনি এবং তাই জন্য, কবি রাধারাণীর পাশাপাশি, গদ্যকার রাধারাণীকেও যে গুরুত্ব দেওয়া উচিত, সেই কথা দীর্ঘকাল ব্রাত্য থেকেছে।

এই গল্পের তাৎপর্য প্রথম উপলব্ধি করেন, ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরী। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে এসেই, রাধারাণী দেবীর ছোটগল্প নিয়ে বিশেষ চর্চা আরম্ভ করেন তিনি। ভাষা, শব্দচয়ন বা ভোকাবুলারি নিশ্চয়ই সাহিত্যের অন্যতম সম্পদ, কিন্তু সাহিত্য যে আসলে দর্শন, একটি লেখার মধ্যে দিয়ে ছুঁয়ে ফেলা যায় এক আস্ত সমাজ, সময়, লিঙ্গ বা বর্ণের ইতিহাস, সে কথা বুঝেছিলেন রায়চৌধুরী।

আর তাই তিনের দশকে এক বালবিধবার লেখা গল্প যে, নিতান্তই হেলাফেলা করার বিষয় নয়, এই উপলব্ধি স্বাভাবিক। নবনীতা দেবসেন তাঁর মায়ের গল্পগুলি পাঠ করতে গিয়ে বলেছেন যে, সবক্ষেত্রেই মেয়েরা এখানে পর্যুদস্ত, অবহেলিত এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার শিকার। তাদের ক্ষোভে ফেটে পড়তে বা প্রতিবাদ করতে দেখা যায় না, বরং কোনও এক গভীর আত্মত্যাগ ও সংযমে তারা আত্মবিশ্বাস খুঁজে পায়। এই ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনের ভাষ্য, উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে অনেক মহিলার লেখনিতেই পাওয়া যায়।

বাঙালি মেয়ের লেখা প্রথম নাটক, ‘অপূর্ব সতী’, আবার ব্রাহ্ম দম্পতির যাপন ‘অঘোরপ্রকাশ’ (অঘোরকামিনী দেবীর লেখা), সর্বত্রই ত্যাগ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা এসেছে। মেয়েরা কেন এই সময়ে বিদ্রোহিনী নয়, তাদের লেখনীতে, এই প্রশ্ন খানিক অবান্তর। বরঞ্চ বিবেচ্য বিষয় হল, মেয়েদের নিজেদের বেঁচে থাকা, ক্ষোভ, ইচ্ছা, অভিজ্ঞতা কতটা তাদের কলমে ধরা দিচ্ছে? উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে, সাময়িকপত্রে আত্মজীবনী, ভ্রমনসাহিত্য বা আরও নানা জায়গায় মহিলাদের লেখা জনসমক্ষে আসতে শুরু করে। কিন্তু বিশ শতকের প্রথমার্ধেও, মহিলাদের বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট কোনও জায়গা ছিল কি?

এখানে প্রমথ চৌধুরীর একটি উক্তি খুবই প্রাসঙ্গিক। জানা যায় যে, কোনও এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, মহিলাদের লেখায় তাদের যাপন কখনও উঠে আসে না, বরঞ্চ সেগুলি পুরুষের লেখনীর অনুকরণ মাত্র। এই কথা হয়তো রাধারাণী দেবীকে ভাবিয়েছিল, হয়তো তিনি আগে থেকেই লিখতে চেয়েছিলেন, নিজের মতো করে, নিজের ভাষায়। ছোটগল্পের পালা সাঙ্গ করে, এবার এক নতুন লেখকের জন্ম হবে। কিন্তু রাধা জানেন যে, নিজেদের কথা সমাজের সামনে চাইলেই বলে ফেলা যায় না। তাই বেছে নিলেন ছদ্মনাম ‘অপরাজিতা’। কাকপক্ষীও টের পেল না যে, রাধারাণীই অপরাজিতা। তাঁর নতুন কবিতা পড়ে, রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে জানালেন:

‘তোমার কাব্যে প্রজাপতি দেখা দিয়েছে, তাদের পাখার লীলা দেখলুম কিন্তু পাখির গানও শুনতে চাই। যারা তোমার কবিতাকে অশ্লীলতার অপবাদ দিয়েছে তাদের কথায় কান দিও না, তাদের মন অশুচি, কাব্য রচনা থেকে নিবৃত্ত হওয়ার মতো কোন অপরাধ তুমি করোনি। লেখবার যে সহজশক্তি তোমার আছে তা নিয়ে তুমি গৌরব করতে পারো।’

মহিলার লেখনী অশ্লীল! সমাজে পাঠযোগ্য নয়, কী এমন লিখেছিলেন ‘অপরাজিতা’ ওরফে রাধারাণী? ছদ্মনামে তাঁর চারটি কাব্যগ্রন্থঃ যার মধ্যে ‘বুকের বীণা’, ‘আঙ্গিনার ফুল’ বা ‘পুরবাসিনী’ উল্ল্যেখযোগ্য। এই কবিতাগুলির খসড়া লিখতেন একেবারে অন্য হাতের লেখায়, যাতে কেউ টের না পায়। তাঁর স্বামী নরেন্দ্র দেবও এই ছদ্মনামের বিষয় জানতে পেরেছিলেন অনেক পরে, এবং স্ত্রীর অনুরোধে পরিচয় গোপন করেছিলেন আজীবন।

মেয়েদের মেলামেশা, ঠাট্টাতামাশা বা রঙ্গ-রসিকতা পুরুষদের থেকে খানিক আলাদা। ‘অপরাজিতা’ এমন অনেক মহিলা চরিত্র তার কবিতায় এঁকেছেন, যাঁরা প্রকৃতই রক্তমাংসের নারী, পুরুষের কল্পনাপ্রসূত দেবী নন। ‘আঙ্গিনার ফুল’ কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতার নাম ‘স্ক্যান্ডাল’ অর্থাৎ কুৎসা। সেখানে মেয়েদের মজলিশের রসালো কথাবার্তা, চুটকি বা গসিপের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে, যেমন:

‘ওই ভ্যাগাবন্ড এইচ কে মিটার, নেই কোনো চালচুলো,

রায় লজে রোজ আড্ডা দাওয়াই কাজ

…কে বললে? ওর বোম্বে পুনায় ব্যবসা অনেকগুলো?

ব্লাফ দিয়ে যায় আচ্ছা তো চালবাজ’

এই শহুরে কথকতায় ছাড় পায়নি কেউ; বড়লোক মেয়ে, ডেন্টিস্টের পরকীয়া বা বিলেত ফেরত ছেলে, সকলেই যেন মহিলা-মজলিশে মস্করার পাত্র। এমন মেয়েদের হুল্লোড়-হাসি, তাও আবার প্রায় নব্বই বছর আগের বাংলা কবিতায়, অভাবনীয়। রাধারাণীর ‘বাসরঘরে’ কবিতায় ফিরে এসেছে, মহিলাদের অতি পরিচিত বাসরগান করার রেওয়াজ।

বাংলার মধ্যযুগীয় সংস্কৃতিতে, মহিলাদের বাসরগান— পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রতি এক বিদ্রুপ ছিল। ঐতিহাসিক রোচনা মজুমদার দেখিয়েছেন যে, উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে কীভাবে এই ঐতিহ্যকে অশ্লীল বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের রুচি ও মার্জিত সংস্কৃতির উত্থানে, এই ধরনের গান কুৎসিত বলে প্রতিপন্ন হয়। তাই রাধারানীর ‘বাসরঘরে’ কবিতায়, পুনরায় ফিরে আসে মেয়েদের হারিয়ে যাওয়া মৌখিক ট্র্যাডিশন। এ’টি যেন তৎকালীন মূলস্রোতের কবিতার বিরুদ্ধে গিয়ে, একপ্রকার বিকল্প স্বর খোঁজার চেষ্টা।

১৯২৮ সালে লেখা ‘পুরবাসিনী’ কাব্যগ্রন্থ জুড়েও শুধু নানারকম নারীচরিত্র। কবিতাগুলি পরপর বিন্যস্ত করলে দাঁড়াবে: গৃহিণী, বউদিদি, ননদিনী, পিসিমা, নববধূ ইত্যাদি। প্রাত্যহিক জীবনের নানা খুঁটিনাটি— অন্দরমহলের রাগ, ক্ষোভ, দুঃখ, আঁতুড়ের নিয়ম, হেঁসেলের রাজনীতি, আধপেটা খেয়ে বাড়ির বউয়ের নিত্য ব্যস্ততা, এমনকী তাঁতিনী বা ঠিকে ঝি’র মতো চরিত্র নিয়েও কবিতা, যেখানে একেবারে শহরের প্রান্তিক মেয়েদের মুখের বুলি উঠে এসেছে। এ যেন শুধু কবিতা নয়, বিশ শতকের সামাজিক অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ, সাবলীল বিবরণ।

মেয়েরা কেন এই সময়ে বিদ্রোহিনী নয়, তাদের লেখনীতে, এই প্রশ্ন খানিক অবান্তর। বরঞ্চ বিবেচ্য বিষয় হল, মেয়েদের নিজেদের বেঁচে থাকা, ক্ষোভ, ইচ্ছা, অভিজ্ঞতা কতটা তাদের কলমে ধরা দিচ্ছে?

রাধারাণী দেবীর ‘বিচিত্ররূপিণী’ কাব্যগ্রন্থ শুধু সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেনি, সেখানে পুরাণ ও আধুনিক সমাজ অদ্ভুতভাবে মিলেমিশে গেছে। কবিতাগুলোয় প্রেমিকা রাধার বর্তমান রূপ কল্পনা করা হয়েছে। যেমন নৌকাখণ্ডের রাধা, যমুনা তীরে না গিয়ে, যদি পুরীর সমুদ্রতটে যেত? কিংবা রাধা, কৃষ্ণের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার পরও, অপেক্ষা করছিলেন বিপ্রলব্ধা হয়ে; আজকের রাধার নায়ক অবশ্যই মথুরার রাজা নন, তবে ভিনদেশী সে হতেই পারে। তাই বিশ শতকের রাধা অপেক্ষা করে তার বিলেত ফেরত নায়কের জন্য। রাধারাণী দেবী লিখছেন:

‘ধবধবে সাদা দুধের ফেনার মত

বিছানা পেতেছি জোড়া খাট জুড়ে আজ,

সার্থক হবে সেলাই করেছি যত

কুশানে কাভারে পর্দাতে কারুকাজ’

আজকের রাধা সেলাই কুরুশ করে অপেক্ষা করে, তার ইংল্যান্ড থেকে আগত প্রেমিকের জন্য, বিছানায় নানা সজ্জার কথা অকপটে বলার মতো সাহস রাখে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমে রতি আসে সহজেই, তাহলে আজকের রাধা মিলনের কথা বলতে সংকোচ করবে কেন?

খুব সহজেই বোঝা যায়, কেন তাঁর কবিতা অশ্লীলতার তকমা পেয়েছিল। রাধারানী দেবী যখন এই কামনা-বাসনার কথা লিখছেন তাঁর কবিতায়, পুরুষ কলমেও কিন্তু উঠে আসছে যৌনতা, মিলন বা রমণীদেহের শৈল্পিক বর্ণনা। কিন্তু বিশ শতকের কলেজে পড়া মেয়ে যদি নিজের পূর্বরাগ বা অভিসার নিয়ে লেখে, তা অবশ্যই সমাজের কিছু মানুষের কাছে অশালীন, অশ্রাব্য। অপরাজিতার লেখা কবিতায় বলা হচ্ছে:

‘বন্ধু আছে তো কত বাইরে বা কলেজে?

বুঝি না তাদের কেন ভালোছেলে বলে যে…

জুন মাসে ইহাদের ইস্কুলে জলসায়

প্রথম দেখেছি তাকে রূপে চোখ ঝলসায়।

গ্রিক দেবতার মত কি সুঠাম চেহারা,

চেয়ে মুখপানে মন হল পলকে হারা!

সাড়ে পাঁচ ফুট হবে হাইটেতে প্রায় সে,

আশরাফ আলীর চেয়ে ঢের ভালো গায় সে।

হাসি তার কী সুইট স্নিগ্ধতা মাখানো,

উদার নিবিড় চোখের শান্ত সে তাকানো।

ক্ষনিকের আলাপেই সারা প্রাণ ভরল

বিস্মিত শ্রদ্ধায় মন নুয়ে পড়ল,

কি যে অনুভূতি সে যে খুশিতে ও লজ্অশিক

দ্ভুত শিহরণ দেহ মনে মজ্জায়।’

১৯৩০ সালের এক বাঙালি মেয়ে, রাধা চরিত্রকে কেন্দ্র করে করে লিখে গেছেন একের-পর-এক কবিতা। কলেজে পড়া তরুণীর ভাল লেগেছে সুঠাম দেহের এক মিষ্টহাসির পুরুষকে; অকপটে স্বীকার করছে নিজের বান্ধবীর কাছে। এমন কবিতা অতি স্বাভাবিক মানসিক ও দৈহিক আকাঙ্ক্ষার কথা বলে, সমাজ তাকে কুৎসিত বলে দাগাবেই, আর তাই জন্যই ছদ্মনাম ধারণ। এই প্রসঙ্গে কবিতা বা ফিকশন ছেড়ে যদি ‘নবযুগ’ পত্রিকার একটি প্রবন্ধ দেখি, সেখানে রাধারানী দেবী লিখছেন,

‘আজকাল সর্বত্র নারীর উপর অত্যাচার… তাহার প্রধান কারণ ওই পুরুষের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীলতা নহে কি? স্বামী শয্যা হইতে স্ত্রী, ভ্রাতার আশ্রয় হইতে ভগিনী, পিতার নিরাপদ ক্রোর হইতে কন্যা… দুর্বৃত্ত নরপশু কর্তৃক ধর্ষিত হইয়া… ভীষণতর অবস্থায় নিপতিত হইতেছে, তাহার একটা প্রধান কারণ কি পরিপূর্ণভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা নহে?’

এমন কিছু জরুরি প্রশ্ন আমরা তাঁর প্রবন্ধে পাই, যেখানে মেয়েদের অস্তিত্ব ও সামাজিক অবস্থান নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা উঠে এসেছে। ১৯৩০ নাগাদ কোনও বাঙালি মহিলা, পুরুষের প্রতি পূর্ণ সমর্পণ নিয়ে প্রশ্ন করছে, এটা জানলে অবাক লাগে। ১৯২০-৩০ সালে আমেরিকা বা ইউরোপে নারীবাদী আন্দোলন চলছে। সাফরোজেট আন্দোলন বা ভোটাধিকার পাওয়ার পরেই, সমান মজুরি বা শ্রম নিয়ে রাস্তায় নামবে মেয়েরা। সে-সময়ে দাঁড়িয়ে, কোনও-কোনও বাঙালি মেয়ে যে পুরুষের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতাকে প্রশ্ন করেছিল, তা ভেবে ভাল লাগে। নারীবাদ শব্দবন্ধ ব্যবহার করে নয়, সব মতামতের সঙ্গে সাজুয্যের কথা হচ্ছে না, কিন্তু নারীবাদের মূল মন্ত্র, নারীকে মানুষ হিসেবে ভাবা, এই ধারণা কিন্তু রাধারাণী দেবীর প্রবন্ধ, গল্প বা কবিতায় ছত্রেছত্রে রয়েছে।

নবনীতা দেবসেন জানাচ্ছেন, ১৯৭৫ সালটা ছিল বিশ্বের ইতিহাসে ‘নারীবর্ষ’, এই সময়ের কথা তাঁর মাকে খুব উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই প্রসঙ্গে রাধারাণী দেবীর ছেলেবেলার এক গল্প জানা যায়। মেয়েমানুষ বলে তাকে কেউ-কেউ সম্বোধন করলে, তিনি সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিতেন: মেয়ে মানুষ নয়, মানুষ মেয়ে বলো, আগে মানুষ, পরে মেয়ে। ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় ১৯২৫ সালে ‘আমার শেষ কথা’ প্রবন্ধেও লিখেছেন:

“পুরুষের মতো নারীরও সর্বপ্রথম পরিচয় ‘মানুষ’। বিশ্বে পরিচয় দিতে হইলে তাহাকে প্রথমেই বলিতে হইবে আমি মানুষ, তাহার পরে আমি নারী এবং তাহার পরে তাহার জাতি ও ধর্মের পরিচয়।”

রাধারাণী দেবীর এই রক্তমাংসের ‘মানুষ-মেয়ে’র কথাই, আমরা তাঁর লেখায় পাই, তা সে কম বয়সে রচিত ছোটগল্প হোক, পত্রিকার প্রবন্ধ বা ‘অপরাজিতা’ নামধারী নতুন কাব্যশৈলী।