কাটোয়া কলেজে পড়াকালীন, সেখানকার লাইব্রেরিতে পেয়েছিলাম বেঞ্জামিন রোল্যান্ড সাহেবের একটা বই। লাল মলাটে বাঁধানো সেই বইটা মাঝে মাঝে নেড়েচেড়ে দেখতাম। সেই প্রথম অনুরাধাপুরের কথা পড়েছিলাম, ছবি দেখেছিলাম। সে প্রায় তেইশ বছর আগেকার কথা। পড়ে মজা লেগেছিল, কেমন করে একটি ঘটনা সে-দেশের ইতিহাসকে বদলে দিয়েছিল। রাজা অশোকের ছেলে মাহিন্দ নিয়ে এসেছিলেন বোধিবৃক্ষের একটি ডাল, অনুরাধাপুরে। সেই থেকে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটে শ্রীলঙ্কায়। পরে অবশ্য জেনেছি, মাহিন্দ বা মহেন্দ্র আগে এলেও গাছটি পরে এনেছিলেন সংঘমিত্রা বা সংঘমিত্তা, অশোকের মেয়ে। এই বই দেখে-দেখেই শ্রীলঙ্কা আসার শখ জন্মায়।

মাহিন্দ’র আসার শ’তিনেক বছর আগে পূর্ব ভারত থেকে রাজপুত্র বিজয় সিংহলে এসে রাজত্ব স্থাপন করেন। সাতশো সেনা আর নৌবাহিনী-সমেত, বিজয় সিংহকে তাঁর বাবা দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। জলপথে এদেশে এসে হানা দেন তিনি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতায় যাঁর উল্লেখ ছিল, ‘একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়’— সেই বিজয় সিংহ। তাঁর বংশের নামে রাজবংশের নাম হয়েছিল সিংহল।

এর পরের আখ্যানগুলি ধরা আছে দ্বীপবংশ ও মহাবংশ বইয়ে, যেগুলি বৌদ্ধ শ্রীলঙ্কার গল্পের আকর। সেই বটবৃক্ষের ডালের নাতির নাতি আজকের শ্রীলঙ্কার প্রধান তীর্থ। বেশ কড়া নিরাপত্তা থাকে এখানে। ফেব্রুয়ারির গোড়ায় এসেও গলদঘর্ম হতে হয়েছে। চড়া রোদে খালি পায়ে হাঁটতে হবে। আমাদের গাইড চামাল বারবারই বলছিলেন, বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধের জন্মের সময় শ্রীলঙ্কার ভক্তরা ভিড় করেন অনুরাধাপুরের স্তূপে বা বোধিবৃক্ষের কাছে। বিদেশে থেকেও আসেন বুদ্ধর ভক্তরা। এই গাছটি নাকি মানুষের পোঁতা সবচেয়ে পুরনো গাছ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও অনুরাধাপুরে প্রণাম জানাতে এসেছিলেন, বুদ্ধকে নিয়ে বক্তৃতায় দিয়েছেন কলম্বোয়।

এই বৌদ্ধবিহারে ঢোকার সময় দু’টি ছোট প্যাগোডা মতো পেরিয়ে গাছের কাছে যেতে হয়। গাছের আশপাশে বহু ভক্ত বা টুরিস্টদের ভিড়। জোড়হাতে রয়েছেন অনেকে। কোনও গোলমাল, হট্টগোল নেই। গাছটা সোনালি রেলিং দিয়ে ঘেরা। আশেপাশে ঝুলছে সাদার ওপর লাল-নীল দেওয়া বৌদ্ধধর্মের পতাকা। এই পতাকা নাকি শ্রীলঙ্কাতেই ডিজাইন করা হয়েছিল। মাহিন্দ বা মহেন্দ্র যখন এসেছিলেন, বুদ্ধের বাণী নিয়ে, তখন রাজা গেছেন শিকারে। মেহেনেতালে, সে জায়গার নাম। অনুরাধাপুর থেকে খান পনেরো-ষোলো কিলোমিটার দূরে। সেখানে গিয়ে অশোকের ছেলে রাজার সঙ্গে দেখা করলেন, রাজা প্রভাবিত হলেন এবং তারপর শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ ধর্মর প্রচার হল। বুদ্ধের বড় মূর্তি, স্তূপ আছে সেখানে। রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্ম বা সংস্কৃতি বারে-বারেই প্রসারিত হয়। আমাদের বিষ্ণুপুরের গল্পও সেইরকম। শ্রীনিবাস আচার্যর প্রভাবেই মল্লরাজাদের বৈষ্ণবে বিশ্বাস জন্মায়।

অনুরাধাপুরে দিনকয়েক আগেই দেখেছি, কলম্বোর গঙ্গারাময়া মন্দির। উনিশ শতকে তৈরি এ-মন্দির কিছুটা প্যাগোডার মতো কিছুটা আবার বোধগয়ার মন্দির স্টাইলে তৈরি। সেখানে অনুরাধাপুরের গাছের একটি ছানা রয়েছে। সেখানেও দেখেছি ভক্তদের আবেগ। অনুরাধাপুর শুধু এক ঐতিহাসিক তীর্থক্ষেত্র নয় দুই দেশের সম্পর্কের বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের ও প্রসারের এক প্রতীক যেন।

একাদশ শতকে দক্ষিণ ভারত থেকে চোলদের আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় অনুরাধাপুর। রাজধানী চলে যায় পোলোনারুয়াতে। অনুরাধাপুর ক্রমশ উপেক্ষা আর জঙ্গলে ঢেকে যায়। উনিশ শতকে ব্রিটিশ আমলে খুঁজে বের করা হয় এ-শহর আর তার স্তূপ ইত্যাদি। অনুরাধাপুরের উদ্ধারের কাজ চলার সময় ছিলেন ব্রিটিশ সাহেব রিজ ডেভিস। সেই খননকার্যে পাওয়া নানান জিনিসপত্র তাঁকে উৎসাহী করে তুলেছিল বৌদ্ধ সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে। তারপর শুরু হয় তাঁর বিখ্যাত গবেষণা। ভারতে বৌদ্ধচর্চা নতুন করে শুরু হওয়া অনেকটাই শ্রীলঙ্কা-নির্ভর। কলকাতার আগে মহাবোধি সোসাইটি তৈরি হয়েছে শ্রীলঙ্কায়। নয়তো মধ্যযুগের ভারতে মূল ভূখণ্ড থেকে বৌদ্ধরা তো প্রায় হারিযে গিয়েছিলেন। পাহাড়ে বা তিব্বত-নেপালে আশ্রয় নিয়েছিলেন, রাজার প্রতাপ এড়াতে।

অনুরাধাপুর ছড়ানো জনপদ। শহরের পুরনো দিকটাতেই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। জেতবনবিহারের কাছে সে ধরল আমাদের। প্রথমে গাড়ি দাঁড়াল জেতবনবিহার স্তূপের কাছে অনুরাধাপুরের ছ’টি প্রাচীন ও একটি অর্বাচীন স্তূপ আছে। প্রাচীন স্তূপগুলোর মধ্যে বুদ্ধের দেহাবশেষ আছে। জেতবনবিহার স্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে, আমাদের সেই গাইড চামাল ভারতবর্ষ থেকে অনুরাধাপুরে বৌদ্ধ ধর্ম আসার ইতিহাসটা জানালেন। শহরটার মানচিত্র সম্পর্কেও একটা ধারণা হল আমাদের।

জেতবনরামায়া এখানকার সবচেয়ে বড় স্তূপ। তিরানব্বই মিলিয়ন ইট দিয়ে তৈরি স্তূপের ওপর একসময় চুন-সুরকি বা পঙ্খের প্রলেপ ছিল বলে মনে হয়। এই স্তূপের কোথায় যে বুদ্ধের শরীরের অংশ আছে, তা অবশ্য এখনও অজানা। জায়গায় জায়গায় চুন-সুরকির কিছু নকশা রয়ে গেছে এখনও।

জেতবনরামায়া স্তূপের পরেই অভয়গিরি স্তূপ। অভয় নামে একজন রাজা, গিরি নামের এক সন্ন্যাসীর প্রভাবে বৌদ্ধ হন। তাঁদের দু’জনের নাম বহন করছে এই স্তূপ। শ্রীলঙ্কায় স্তূপকে বলা হয় ‘দাগাবা’। শ্রীলঙ্কায় দাগাবার একেবারে নিচে থাকে তিনটি ধাপের বেস, যাকে বলা হয় ত্রিমালা। তারপর ডোমটি, তার ওপরে চৌকো বেড়ার মতো স্থাপত্য যার নাম হারমিকা, একেবারে ওপরে য়াস্তি বা মাস্তুল। ডোমকে বলা হয় অণ্ড।একেবারে নিচের ত্রিমালার তিনটি ধাপ বৌদ্ধ ত্রিরত্নর প্রতীক।

চোলদের আক্রমণের আগে প্রাচীন রাজধানী ছিল এই শহর। একজন গাইড ভারতীয়দের আক্রমণের কথা বলে চলেছে ফলাও করে। আমাদের সামনে। চামাল খুবই অপ্রস্তুত। প্রসঙ্গ বদলাতে চায় সে। অনুরাধাপুর কেমন করে ধ্বংস করেছিল চোলরা, সে কাহিনি এখনও বিরক্তির সঙ্গে বলে এরা। আবার অশোকের ছেলেমেয়েদের কথাও বলে।

ঘুরে ঘুরে দেখলাম রাজার প্যালেসের অবশিষ্ট অংশটুকু। রাজধানী পোলোনারুয়া চলে যাওয়ার পর এই প্যালেস তৈরি হয়েছিল। বেশ বড় একটা জলাধার দেখলাম। দেখলাম বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের রান্না খাবার জায়গা, আরও নানা মহল। দরজার মতো কিছু এখনও টিকে আছে। তার গোড়ায় নকশা করা দিব্যি আমাদের মঙ্গলঘটের মতো। পাঁচশো সন্ন্যাসী একসঙ্গে বসে নাকি খেতে পারতেন এখানে। বিরাট-বিরাট গাছ আর চোখজুড়োনো সবুজের মধ্যে ভাঙাচোরা বিহার। মাঝে মাঝেই জল। এলিফ্যান্ট ট্যাঙ্ক তার মধ্যে সবচেয়ে বড়। চাপটা হাউস নামে বাড়ি, অপকর্মের পর সন্ন্যাসীদের কনফেশনের জায়গা। পাঁচতলা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখলাম। তার দরজায় দ্বারপালের দুটি মূর্তি এখন আস্ত রয়েছে। ছড়ানো-ছেটানো বুদ্ধমূর্তি দ্বারপাল রয়েছে এদিক-ওদিকে। বুদ্ধের মূর্তিতে যেখানে মণিমুক্তো ছিল, চোল রাজারা সেসব নষ্ট করে ফেলেছে। বাড়িগুলির সামনে ছিল অর্ধচন্দ্রাকৃতি পাথর । আকার অনুযায়ী এদের বলা হয় মুন স্টোন। সেখানে মানুষের বিভিন্ন ভাব বিভিন্ন জীবের মোটিফের মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়েছে। লতা চলেছে মানুষের চাহিদার প্রতীক হিসেবে । শিল্পের স্টাইলের দিক থেকে এই লতা আমরা গুপ্ত যুগের অনেক স্থাপত্য, অজন্তাতেও দেখেছি।

তুপরামাইয়া স্তূপের ওপর ছিল কাঠের একটা বিরাট আচ্ছাদন, সাদা রং করা স্তূপের চারদিকে গোল করে ঘেরা কাঠি কাঠি কাঠের থামগুলি এখনও রয়েছে। বুদ্ধের ডান দিকের কলার বোন নাকি আছে এখানে। অনুরাধাপুরের লেকের ধারে দাঁড়িয়ে দেখা যায় দূরের স্তূপগুলো। রুয়ানরেলি স্তুপটি বিশাল। সবচেয়ে নতুনও বটে।

অনুরাধাপুরের মিউজিয়ামও দেখলাম। বেশ কিছু ভাস্কর্য রয়েছে এখানে। ফ্রেসকো আছে পটারি এবং নানা ধরনের দামি পাথর রয়েছে। কিন্তু ছবি তুলতে দেওয়া হয় না এখানে। কোনও বইও নেই ইংরেজিতে, যেখানে ছবিগুলো পাওয়া যায়। সিংহলি বই আছে, যার একবর্ণ আমরা বুঝব না। বিরাট জলাধারের পাশে পাশে দেখা যাচ্ছে বিরাট বিরাট স্তুপ, অনুরাধাপুরের এই দৃশ্য মনে থেকে যাবে বহুকাল।

বৌদ্ধবিহারে ঢোকার সময় দু’টি ছোট প্যাগোডা মতো পেরিয়ে গাছের কাছে যেতে হয়। গাছের আশপাশে বহু ভক্ত বা টুরিস্টদের ভিড়। জোড়হাতে রয়েছেন অনেকে। কোনও গোলমাল, হট্টগোল নেই। গাছটা সোনালি রেলিং দিয়ে ঘেরা। আশেপাশে ঝুলছে সাদার ওপর লাল-নীল দেওয়া বৌদ্ধধর্মের পতাকা। এই পতাকা নাকি শ্রীলঙ্কাতেই ডিজাইন করা হয়েছিল। মাহিন্দ বা মহেন্দ্র যখন এসেছিলেন, বুদ্ধের বাণী নিয়ে, তখন রাজা গেছেন শিকারে।

শ্রীলঙ্কার ইতিহাসের নানা পর্ব অনুরাধাপুর পর্ব, পোলোনারুয়া পর্ব, ক্যান্ডি পর্ব ইত্যাদি। পর্বগুলির ইতিহাস আলাদা আলাদা গ্যালারি হিসেবে সাজানো দেখেছিলাম কলম্বোর ন্যাশনাল মিউজিয়ামে। অনুরাধাপুরের পর রাজধানী ছিল পোলোনারুয়াতে। শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস অনেকটা দাঁতের লড়াইয়ের ইতিহাস। বুদ্ধের দাঁত এনেছিলেন কলিঙ্গ থেকে হেমা মালি বলে একজন রানি। সেটা প্রথমে ছিল অনুরাধাপুরমে, তারপর পোলোনারুয়ায়, তারপর এখন ক্যান্ডিতে। ক্যান্ডি লেকের ধারে রাজার প্রসাদ। তার মধ্যে বুদ্ধের দাঁতের ওপর তৈরি হয়েছে মন্দির। দলে দলে মানুষ চলেছেন সাদা, গোলাপি, বেগুনি, হলুদ রঙের শালুক ফুলের ডালি নিয়ে। দোতলা মন্দিরের ওপরে সোনালি কৌটোর মতো স্তুপে রয়েছে বুদ্ধদেবের দাঁত। একতলা থেকে লাইন করে উঠতে হল। একতলায় শিঙ্গা আর তালবাদ্য বাজছে। পিছনে সোনালি বুদ্ধের মূর্তি । চুপচাপ বসে ধ্যান করছেন কেউ কেউ। রাজপ্রাসাদের মুখোমুখি পাহাড়ের মাথায় রয়েছে বিশাল বুদ্ধমূর্তি। গোটা শহর যেন তাঁকে মাথায় করে রেখেছে।

পোলোনারুয়ার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ অংশটি অনুরাধাপুরের চেয়ে ছোট। চোলরা নাম দিয়েছিল ‘জননাথমঙ্গগলম’। সেখানে আমাদের গাইডের নাম ছিল ইন্দুনীল। লম্বা ভদ্রলোক, হাতে লম্বা ছাতা। ওই ছাতার ডগা দিয়েই বালির ওপর ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছে স্তূপের গঠন, স্থাপত্যের গঠন ইত্যাদি। এক-এক রাজা এক-এক মন্দির তৈরি করেছিলেন দাঁতের জন্য। প্রথমে মন্দির তৈরি করান বিজয়বাহু, তারপর পরাক্রমসমুদ্র এবং সবশেষে নিশংসমাল। ক্যান্ডি রাজবংশের হাতে পড়ে রেলিক ক্যাসকেটটি ক্যান্ডি চলে যাওয়া পর্যন্ত, ক্যাসকেটটি এখানেই ছিল। তিনটি মন্দিরেরই ধ্বংসাবশেষ দেখা হল। কিছু কিছু ভাস্কর্য এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। অনুরাধাপুরের চেয়ে পোলোনারুয়া অবশিষ্ট আছে বেশি। তবে এখানেও অনেক সময় বুদ্ধের মুখ কেটে ফেলা হয়েছে, লুকনো ধনরত্ন পেতে। তামিলদের প্রতি সিংহলিদের রাগের একটা কারণ নিশ্চয়ই চোলরাজাদের এসব উৎপাত। অনুরাধাপুরে চেয়ে এখানে রাজাদের প্রাসাদ বা কাউন্সিল হাউস ইত্যাদির ঘটা বেশি। কাঠের প্রাসাদ অবশ্য খুব বেশি আর অবশিষ্ট নেই। উপরন্তু রয়েছে চোলনৃপতি রাজরাজচোল রানির উদ্দেশে তৈরি শিবের মন্দির। স্তূপগুলির মধ্যে রানক্ষত স্তূপটি সবচেয়ে বড়। এছাড়াও রয়েছে নানা ধরনের বাসস্থান, উপাসনাগৃহ ইত্যাদি। প্ল্যানিং অনেকটা অনুরাধাপুরের মতো।

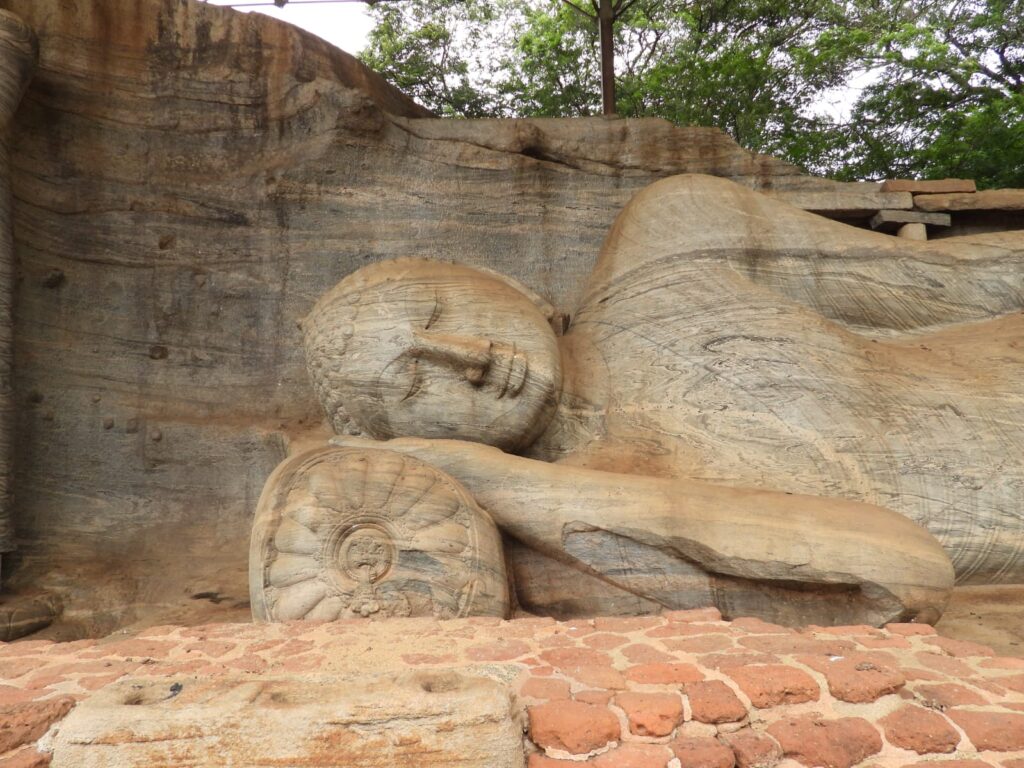

পোলোনারুয়ার বিখ্যাত গলবিহারে বুদ্ধের শায়িত মহাপরিনির্বাণ মূর্তি রয়েছে বিরাট। পাশে রয়েছে বিবেকানন্দর মতো হাত-গোটানো মুদ্রার মূর্তি। ইন্দুনীল বললেন, দুঃখিত বুদ্ধমূর্তি। আমাদের শিল্পগুরু অশোকদা কিন্তু পরে বললেন, মোটেও বুদ্ধ নয়, এ আনন্দ। বুদ্ধের মৃত্যুর শয্যায় মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। পরে নন্দলালের বইয়ে দেখলাম আনন্দের কথাই লেখা। বুদ্ধ আর আনন্দ এক পাথরে তৈরি। বুদ্ধের কথা, আনন্দের কথা রবীন্দ্রনাথ বহুবার লিখেছেন। অনুরাধাপুরের জেতবন মিউজিয়ামে এই আনন্দের দাঁড়ানো মূর্তির রেপ্লিকা কেনাও হয়েছে। পাথরের ওপর স্ট্রাইপ-স্ট্রাইপ দাগ। অপূর্ব ফাইবারের মতো। বিরাট এক লেক পোলোনারুয়া শহরের গায়ে, মিনেরিয়া। অনুরাধাপুর পোলোনারুয়া দু’টিতেই দেখলাম জলের ব্যবস্থা প্রচুর। শহর পরিকল্পনার একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ জলাশয়। অনেক সময় তার গায়ে ফুল-লতা-পাতার নকশাও আছে। হাজার-দেড়হাজার বছরের পুরনো এসব জলাশয় জলে টইটম্বুর। নন্দলাল বসু পোলোনারুয়ার ফ্রেসকোর কথাও লিখেছেন। কিন্তু সে-অঞ্চলটা বোধহয় এখন দেখা যায় না। সেখানে তিবঙ্ক মুদ্রা, অর্থাৎ তিনটে বাঁকওয়ালা বুদ্ধমূর্তির ছবি আছে, ইন্টারনেটে দেখলাম।

ভারতবর্ষ থেকে দুটো পুরোপুরি বিপরীত বিষয় শ্রীলঙ্কায় গেছে— বুদ্ধের বাণী আর চোলদের অত্যাচার। দ্বিতীয়টার তিক্ত স্মৃতি সত্ত্বেও বুদ্ধের ভাবনা, বুদ্ধের কথা বুঝতে শ্রীলঙ্কা আসতে হয়। অনুরাধাপুর পোলোনারুয়া দেখা এই উপলব্ধির জন্য জরুরি ছিল।

যে যুগ আমরা ফেলে এসেছি, তাকে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ছুঁতে যাওয়া, হয়তো কিছুটা বোকামো। কিন্তু চোখে না দেখলে নিজেদের কল্পনাকে বোধহয় আকার দেওয়া যায় না।