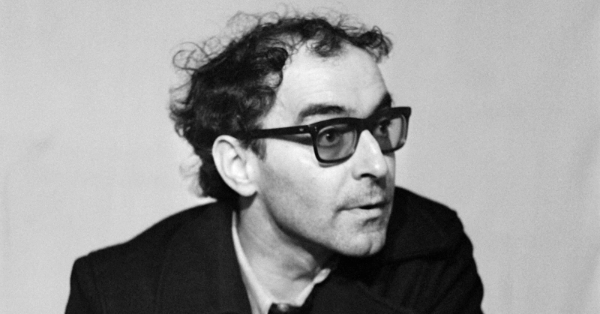

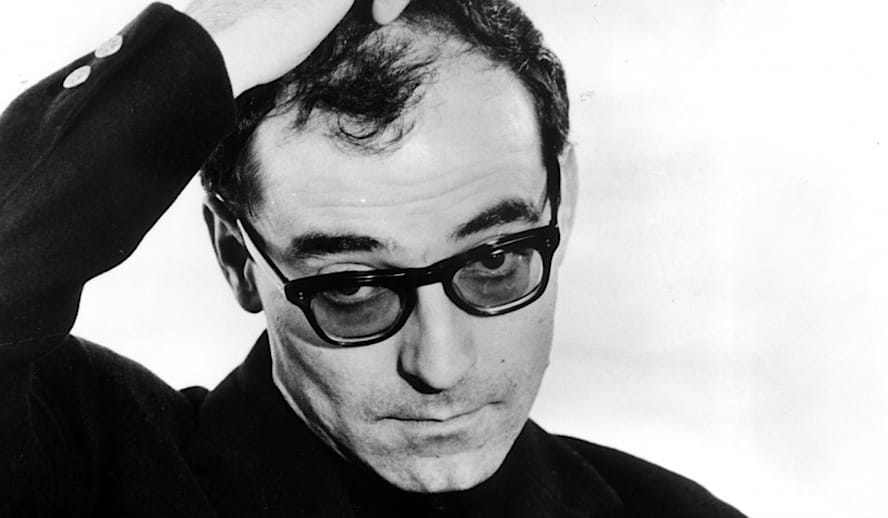

এই তো বছর চারেক আগে তিনি স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করলেন। অথচ ‘এসতোয়ার দ্যু সিনেমা’ বা সিনেমার ইতিহাসে তিনি আমাদের জানিয়েছিলেন যে, চলচ্চিত্র অরফিউস-কে অধিকার দেয় পিছন ফিরে তাকাতে। ইউরিপিডিসের মৃত্যু ব্যতিরেকেই। আজ যদি গোদার ফিরে আসেন…

আসবেন না তা আমরা জানি। অরফিউস থেকে গোদার— তথ্য থেকে কাহিনি— মধ্যে পড়ে রইল দীর্ঘ কয়েক দশক। ষাট-সত্তর-আশি, রাগের শেফালিকাপুঞ্জ, অশ্রুর অববাহিকা— রয়ে গেল অমরতার শিখরে ‘পিয়ের লো ফ্যু’, ‘নোত্র মুজিক’। একদিন ভ্যান গখ স্থিরচিত্রের পটে মৃত্যুর আগের মুহূর্তে গম-ক্ষেতে উড়ন্ত কাকেদের মুক্তি দিয়েছিলেন ক্ষণিকের বিচ্ছুরণে। আর আমরা দেখলাম, বসনিয়া ও চূর্ণ ব্যাবিলনে, হয়তো-বা আজকের গাজায়, সভ্যতার সংকট বিষয়ক মর্মান্তিক প্রতিবেদন। তিনি সন্ত্রস্ত আততায়ীর মতো অমোঘ প্রশ্ন রেখে যান যে-কোনও প্রতিষ্ঠানের প্রতি— হু ইজ নেক্সট টু কাফকা ইন ইওর অফিস?

আরও পড়ুন: সন্ত থেকে কৃষক, নানা পরিচয়ে নিজের লেখক সত্তাকে খুঁজেছেন তলস্তয়! লিখছেন সায়ন্তন সেন…

তাঁর প্রভাবের কথা আমাদের বলার দরকার নেই। যাঁরা তাঁর বিরোধী, যাঁরা তাঁর স্বপক্ষে— সকলেই জানেন যে, গোদার প্রতিভা না চালাকি এই প্রশ্ন আজ অবান্তর। পৌত্তলিক ও নাস্তিক, উভয় পক্ষই মেনে নিয়েছেন গোদার আর নেহাত চলচ্চিত্র-স্রষ্টা নন, বরং বিশ শতকের ইতিহাসে একটি সাংস্কৃতিক গ্রাফিত্তি। যেমন পাবলো পিকাসো, যেমন বব ডিলান। তারান্তিনো ঠিকই বলেছেন যে, সিনেমায় গোদারের অবস্থান অনেকটা তেমনই, বব ডিলান যে-রকম সংগীতে। দু-জনেই মাধ্যমের আকার বা আত্মা বদলে দিতে পেরেছেন। এই বদলে দেওয়ার পথে গোদার-কে দেখে আমাদের মনে হয়, কী সামান্যভাবেই না শুরু হয়েছিল! একটু ভাষার ভুল কীরকম আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল, তার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনিচিত্র ‘ব্রেথলেস’ মুক্তির পরে। যাঁরা একদিন পিকাসো-কে দেখে মনে করেছিলেন ফরাসি চারুকলার অন্তর্জলি যাত্রা, তারাই গোদার-কে দেখে মনে করলেন ব্যাকরণের ভুল ও এক অপরিণামদর্শী নাস্তিক্য। আসলে বিমূর্ততার মহাসমুদ্রে পিকাসো যেমন সাকার কোনওকিছুর সংযোগে একদা কোলাজ নামের নক্ষত্রবীথির পত্তন করেন, গোদার-ও তেমন সংস্কৃতি বিষয়ক ভাবনার অজস্র জট উন্মোচিত করার ফাঁকে-ফাঁকে রেখে যান ভঙ্গুর কাহিনি— পথের ইশারা।

গোদারের কথা ভাবলে ফরাসি নবতরঙ্গের কথা এসেই যায়। কী ছিল এই Nuvelle Vague? ‘অনস্তিত্ববান সিনেমার জন্য বিষণ্ণ অনুশোচনা’ এই শব্দক’টির মধ্য দিয়ে গোদার নবতরঙ্গ বিষয়ে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছেন। আজ থেকে প্রায় ৭৫ বছর আগে ত্রুফো-সহ সবান্ধব গোদারের মনে হওয়া একটি যথার্থ ভগ্নাংশে বিভাজিত আধুনিক জীবনে ডুব দিতে চাইলে, চিত্রকলা ও সাহিত্যের মতোই সিনেমাকেও সমতলীয় হওয়ার ধ্রুপদী স্বভাব ভুলে যেতে হবে। এই ভাষা শুধু হলিউড-বিরোধিতা থেকে, তা তো নয়। জড়ের পৃথিবীতে যে ভয়, পণ্যের পৃথিবীতে যে আতঙ্ক, তা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় গোদার প্রতিচ্ছায়া চান না, কিন্তু এক অপরকে খুঁজে চলেন: ‘I need an other so as not to be affraid of the image of myself’. যখন চলচ্চিত্রের ইতিহাস এই সুইস-ফরাসি শিল্পীর জন্য এক প্রশস্ত অধ্যায় রচনা করেছে তখনও শিল্পের উৎকর্ষে তিনি যে বার্গম্যান, বুনুয়েল, আন্তেনিওনি, তারকভস্কির পাশে হাঁটেন তা নয় কারণ গোদারের অনেক রক্তাক্ত পতন ও ক্ষমাহীন মূঢ়তা আছে। তবু তিনি অবিস্মরণীয়, কারণ সময় তার বাহুলগ্না, সেই সূত্রে তিনি ছায়াছবির ইতিহাসে সবচেয়ে আর্তপ্রশ্নকারী। ধ্বনিতত্ত্ব থেকে সসেজ, ভাস্কর্য থেকে অন্তর্বাস, সবই তাঁর জিজ্ঞাসার অন্তর্ভুক্ত। তিনি পোশাক বদলে আধুনিক হ্যামলেট। পৃথিবীতে আশি বছরের বেশি সময় কাটানোর পরে রবীন্দ্রনাথ রূপনারাণের কূলে জেগে উঠে বলেছিলেন, শব্দ শুধু শব্দের অর্থে নিষিক্ত হতে পারে। পরিণত গোদার, অন্তিম গোদার আবিষ্কার করেন অন্তঃসলিলা সেই যোগাযোগ। প্রকৃতি যেন এক মন্দির, মানুষ যেখানে আসে প্রতীকের অরণ্য পেরিয়ে। সেই ভাষা ‘নিশীথের মতো ব্যাপ্ত, স্বছতার মতো মহীয়ান’। গোদারের মূল সংকট হচ্ছে ভাষার লিখিত রূপের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রামাণ্য হলেও, চলচ্চিত্রকারের ভাষা নিরুপায়ভাবে চিত্রধ্বনিময়। রাবোঁ যেভাবে স্বরবর্ণের রঙ খোঁজেন, জয়েস যেভাবে লেখেন, গোদার তা লক্ষ করে এক ধরনের ‘সাহিত্য-ত্ত্ব’ সিনেমায় জড়িয়ে নেওয়া যায় কি না, সে-ই মধ্য-ষাট থেকে সেই প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছিলেন।

তারও আগে, যৌবনারম্ভে তাঁর শিক্ষক, ভাষা-দার্শনিক ব্রিস পারঁ-কে উদ্ধৃত করে জানিয়েছিলেন, ‘চিহ্নই আমাদের বাধ্য করে অর্থদ্যোতনার মধ্য দিয়ে বস্তুকে দেখতে।’ তবু এই চিহ্ন বারবার বদলায়। মহাপ্রস্থানের পথে যে-সারমেয়টি গোদারকে সঙ্গ দেয়, তার নগ্নতা প্রসঙ্গে স্রষ্টাও দেখাতে চান, ‘উলঙ্গ’ বিশেষণটির তাৎপর্য নর বা নারীর ক্ষেত্রে যা, কুকুর বা অন্যান্য মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে তা নয়। শব্দের সীমানা আছে, কৃত্রিমতাও আছে।

যেমন ধরা যাক, ‘বিদায় ভাষা’ ছবিটির শেষে লো-অ্যাঙ্গেল ট্র্যাকিংয়ের কথা। আমরা বুঝতেই পারি না, কোথায় দেখব, কীভাবে দেখব। একটু পরে যেদিকে চোখ রেখেছিলাম, তার পরিপ্রেক্ষিত বোঝা যায়, ফোকাস আসলে দূরে আছে।

চলচ্চিত্রকার জনশ্রুতি অনুযায়ী বাস্তবকে শনাক্ত করতে পারেন। বাস্তববাদী তাত্ত্বিক আন্দ্রে বাঁজা আলোকচিত্রের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে দাবি করেছিলেন, মূর্ত বাস্তবের প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষা যতটা মানসিক, ততটা যৌক্তিক নয়। রেনেসাঁস-উত্তরপর্বে ইউরোপীয় প্রতিরূপায়ণে নকল করার প্রবৃত্তি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল ‘পরিপ্রেক্ষিতই পশ্চিমি চিত্রকলার আদি পাপ।’ এই পাপ যে কতদূর মর্মান্তিক, তার একটি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে হয়তো গোদার স্পর্শগ্রাহ্য আয়তনের কথা ভেবেছেন। কারণ ‘আদিউ লাগাঁ’ ত্রিমাত্রিক, তাতে ঘনবাস্তবতার স্বাদ। বলা চলে একজন শিল্পীর পক্ষে এই উদ্যোগ এক দার্শনিক ফিচলেমি। গোদার তো থ্রিডি বলতে দুর্ধর্ষ দানব অথবা শিশুতোষ প্রাসাদ বানালেন না। আজকেই ডিজিটাল যুগে তার মর্মান্তিক মহিমা বোঝা যায়। তাঁর প্রিয় কবি লুই আরাগঁ-র তিনিও অনেকটাই বিশ্বাস করেন, কাব্যের (তরুণ চলচ্চিত্রের) ইতিহাস শেষপর্যন্ত তার টেকনিকের ইতিহাস। উপরন্তু সিনেমা বিশেষ ভাবেই প্রযুক্তি নির্ভর ভাষা। সুতরাং, গোদার পিছিয়ে আসেন না। অসমসাহসে আধুনিকতার প্রয়োগকৌশল রপ্ত করেন। যেমন ধরা যাক, ‘বিদায় ভাষা’ ছবিটির শেষে লো-অ্যাঙ্গেল ট্র্যাকিংয়ের কথা। আমরা বুঝতেই পারি না, কোথায় দেখব, কীভাবে দেখব। একটু পরে যেদিকে চোখ রেখেছিলাম, তার পরিপ্রেক্ষিত বোঝা যায়, ফোকাস আসলে দূরে আছে। একবার ক্যামেরা প্যান করে গোদার একটি ত্রিমাত্রিক ইমেজ-কে দু’টি দ্বিমাত্রিক ইমেজের যোগফল হিসেবে দেখাতে চান। অর্থাৎ, গোদার একইসঙ্গে ত্রিমাত্রিক ফরম্যাট ব্যবহার করেন ও তাকে সন্দেহ করেতে থাকেন। বস্তুত, তিনি আমাদের দেখার সংস্কার পালটে দিতে চান।

তবু তো তিনি কারিগর বা জাদুকর নন শুধু। যেখানে পুরুষ চরিত্রটি বিশ্বাস করে শূন্য আর অনন্ত মানুষের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার, সেখানে নারীচরিত্রটি ভাবে যৌনতা আর মৃত্যু। গোদার মানুষের নশ্বরতা বিষয়ে ভেবেছেন এবং এই ভাবনা, এখন মনে হয়, হতে পারে পরাভূত আত্মার বিবরণী। তবু মানুষ সেখানে আসে দীর্ঘ শ্রমের নিদ্রাহীন রাত্রি পেরিয়ে। গাঢ় কুয়াশার মধ্যে তিনি ঈশ্বরের সমাধিভূমির কাছে চলে আসেন, আসলে তিনি হয়তো চেয়েছিলেন, ব্যোদলেয়ারের প্রতিপ্রস্তাব হিসেবে ‘পাপের ফুল’। কিন্তু তাঁর জীবনের দিকে তাকালে বোঝা যাবে, বলা গেল না আর মারিয়ান: আর্ত রাত্রি তুমি। আনা কারিনা মাংসের কুসুম— হরিণীর মতো সেই নারী চলে গেছে তার জীবন থেকে— আর বলা যাবে না অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি অন্ধকারে। গোদার বুঝতে পেরেছিলেন, এই নরক সরণিতে কোনও বিয়াত্রিচে নেই, এই আখ্যান জাহাজতিমিরে দাঁড়িয়ে থাকা এক নাবিকের বিধুর রোজনামচার গল্প। একা, নরকের জরায়ুতে গোদার আমাদের কাছে হয়ে ওঠেন ধ্বংসের প্রান্তে উপনীত এক ব্যর্থ সভ্যতার দ্বাররক্ষী। তাঁর নৈরাজ্য মন্ত্রোচ্চারণের নামান্তর। গোদারের অনেক পতন এবং ব্যর্থতা আছে। তবু তিনি যে স্মরণীয় অনন্য, তা এ-জন্যই যে, তিনি সিনেমার মতো এক চটুল রূপোপজীবিনীকে দার্শনিক ভাবতে চেয়েছিলেন। তিনি নিজে হয়তো রেস্তোরাঁর দার্শনিক-ই, জিজেকের মতো। কিন্তু সেই কথাবার্তার মধ্যে সবসময়েই খোঁজ থাকে এক অসীমের, এক অমেয়র, এক অপরের।

সে-জন্যই গোদার-কে আমরা ভুলতে পারি না। যে-ক’জন মানুষ তুচ্ছতাকে অগ্নিশুদ্ধি দিতে পেরেছিলেন, তার মধ্যে একজন তিনি। তার ফলে, বলাই যায়, দার্শনিকও হিম হয়, প্রণয়ের সম্রাজ্ঞীরা হবে না মলিন? গোদার ভাগ্যক্রমে এখনও অমলিন রয়ে গেছেন।