অনেকদিন দেখা হবে না

তারপর একদিন দেখা হবে।

দুজনেই দুজনকে বলবো,

‘অনেকদিন দেখা হয়নি’।

এইভাবে যাবে দিনের পর দিন

বৎসরের পর বৎসর।

তারপর একদিন হয়তো জানা যাবে

বা হয়তো জানা যাবে না,

যে তোমার সঙ্গে আমার

অথবা আমার সঙ্গে তোমার

আর দেখা হবে না।

(এক জন্ম)

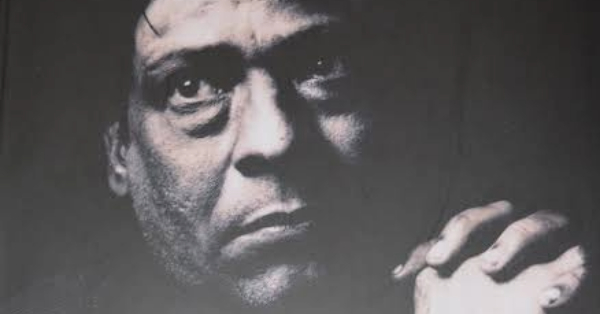

অসামান্য কবিতার এইসব অমোঘ উচ্চারণ যাঁর লেখায় মিলত নিয়মিত, তাঁর চলে যাওয়ার বছর সাবালক হল আজ। তারাপদ রায়। বাংলা পাঠকমহলে তাঁর অধিক পরিচিতি অবশ্য তাঁর ছায়ারৌদ্রাতুর হাস্যমিশ্রিত গদ্যের জন্য, কিন্তু নিজেই তিনি লিখেছিলেন, ‘যে তারাপদ পদ্য লেখে/ সে তারাপদ অন্য/ এ তারাপদ গদ্য লেখে/ মদ্য খাবার জন্য।’ ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকা মিশে ছিল তাঁর রক্তে, এমনকী, নিজের ছেলের নামও তিনি রেখেছিলেন পত্রিকার নামেই। কৃত্তিবাসের কবিরা অধিকাংশই এ-বঙ্গের রাগী যুবক কবি-আইকন ব্যাপারটাকে তখন একটু-একটু করে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছেন। অবিনয়ী আত্মপ্রত্যয়, সমাজের প্রতি তীব্র বক্রদৃষ্টি, উত্তুঙ্গ নেশাচ্ছন্ন বোহেমিয়ান জীবন এবং সৎ কবিতার জন্য অভূতপূর্ব উন্মাদনা— এ-সবই তখন অবাক বিস্ময়ে গিলে খাচ্ছে মধ্যবিত্ত ভীতু পাঠক। গোপন ফিসফাসের বলয় ক্রমশ ঘিরে ধরছে তাঁদের, কৌতূহলমিশ্রিত দূরত্ব থেকে অবাধ্য, নিষিদ্ধ চুমুকের মতো চেখে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাঁদের কবিতাও।

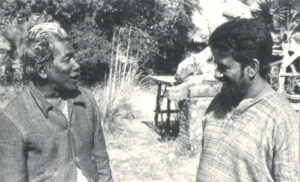

তারাপদ রায় কিন্তু কবিতা লিখেছেন, এই উত্তাল জীবনের সঙ্গীও হয়েছেন, তবু তাঁর লেখা বা জীবন— কোথাও এই অনিয়ন্ত্রণের ছাপ নেই। সুনীলের সেই বিখ্যাত কবিতা-পঙ্ক্তি ‘তিন জোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্ররচনাবলী লুটোয় পাপোশে’-র প্রেক্ষাপটেও এমনকী ভীষণভাবে রয়ে গেছেন তারাপদ রায়। সুনীল পরে প্রসঙ্গান্তরে বলেওছিলেন সে-কথা— ‘তখন আমরা অনেকেই বলতে গেলে চাল-চুলোহীন, বাড়িতে এমনই স্থানাভাব যে বেশিক্ষণ বাড়িতে মন টেকে না। আমাদের মধ্যে একমাত্র তারাপদ রায়ই ছিল একটি নিজস্ব বাড়ির অধীশ্বর। ছোটো হোক বা যাই-ই হোক, তবু তো নিজস্ব বাড়ি এবং সে একা থাকে। কালীঘাটের মহিম হালদার স্ট্রিটে তারাপদ রায়ের সেই বাড়িতে আমরা বহু দিন ও রাত্রিতে অনেক হুটোপাটি করেছি। এমনকী শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও আমার এলএসডি সেবনেরও সেটাই অকুস্থল। একটি মাত্র চওড়া খাট এবং ঘর ভর্তি এত বই যে তার কিছু কিছু ছড়িয়ে থাকে বিছানায়, তিন-চার জন মিলে সেই খাটে রাত্রিযাপন করতে গেলে বই সরানো একটা বড়ো কাজ।’

ফলে আর কী, এলএসডির বিভ্রম আর দোলনমায়ায় ভরা একটি রাতে পরিশ্রম লঘু করার অছিলায় সুনীল-শক্তি-তারাপদর পায়ের ছাপ রয়ে যায় রবীন্দ্র রচনাবলির গায়ে, আর সমালোচক-মহলে পাকাপোক্ত বদ্তমিজ অভিধা কুড়নোর পথও প্রশস্ত! কবিতা, কবিবন্ধু আর নেশা— এ তিনের সমন্বয় তারাপদ রায়কে কোনও একক একাকিত্বের পরিচয়ে কবিজগতে ভাসিয়ে রাখেনি ঠিকই, হয়তো সুনীল-শক্তির মতো নক্ষত্রখচিত আকাশে একটু আড়ালেই রয়ে গেছেন তিনি। তবু, তারাপদ রায়ের কবিতা মানেই অতি-সাধারণ নির্মোকহীন ভাষার আড়াল থেকে ক্ষণবিদ্যুতের আভার মতো চমকে ওঠা মায়াবী অর্থের উদ্ভাস। তাতে সুনীলের কবিতার মতো নিজের অস্তিত্ব বিষয়ে অতি-সোচ্চারতা নেই, নেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো শব্দচুম্বকের জাদু, অথচ অসম্ভব সারল্যের সঙ্গে সেখানে রয়ে গেছে আশ্চর্য ভাবনাদ্যুতির স্তিমিত বিচ্ছুরণ। এই সহজ চলনের স্পর্শেই নিজের কবিতার বইয়ের নামও রেখেছিলেন ‘জলের মত কবিতা’।

তারাপদ রায়ের কবিতার ভাষা যে চোখে পড়ার মতো সরল এবং চাকচিক্যহীন, নিশ্চিত। তবে, বেশ কিছু অদ্ভুত কবিতা লিখেছিলেন তিনি, সে-যুগের কবিতার পাশাপাশি রেখে সেগুলো পড়লে চমকে তো উঠতেই হয়, উদ্ভট রসের কবিতার এমন উদাহরণ আর দ্বিতীয়টি মেলে না। ‘গাব্বু’ কবিতাটা যেমন— ‘আমি জানি গাব্বু ছাড়া আর কেউ বোঝে না কবিতা।/ আমি জানি গাব্বু ছাড়া আর কেউ শোনে না কবিতা।/ গাব্বুই গাব্বুর জন্য লিখে যায় গাব্বু-গাব্বু অসংখ্য কবিতা।’ পড়তে-পড়তে ক্রমশ যাবতীয় রূপক ভেঙে বেরিয়ে আসতে থাকে আশ্চর্য এই শব্দ— গাব্বু। যাবতীয় শব্দ, পদ, বিশেষ বিশেষণ ক্রমাগত প্রতিস্থাপন করে চলে নিজের শক্তিতে। ‘রোগা হওয়ার সহজ উপায়’, ‘এই লোকটাই আমি’ কিংবা ‘গরিবগঞ্জের রূপকথা’-র মতো কবিতাতেও তারাপদ রায়ের যে ধরনের পঙ্ক্তি পাঠক খুঁজে পাবেন, তা কবিতা হিসেবে ভাল কি মন্দ বুঝে ওঠার অনেক আগেই টের পাওয়া যাবে, এইসব কবিতা, যাকে বলে, অত্যন্ত ‘ডিস্টার্বিং’। মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে— ‘আমার ছাত্রীটি, ঘুম ভাঙলেই তার খিদে পেত,/ আর খিদে মিতলেই তার ঘুম পেত/ ঘুম-খিদে-ঘুম-খিদে-ঘুম-খিদে-ঘুমঘুম-খিদেখিদে…/ আপনারা খুব হেসেছিলেন।’

তাঁর প্রথম কবিতার বই ‘তোমার প্রতিমা’ প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। কিন্তু কবিতার সঙ্গে ঘরবসতের গল্প শুরু হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। ১৯৮৭ সালের ‘দেশ’ পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায় ‘নিতান্ত নিজের মতো’ নামে লেখা স্মৃতিগদ্যে তিনি লিখছেন, ‘কবি হওয়ার বাসনা অতি বাল্যকাল থেকেই আমার কাঁধে ভূতের মতো চেপে বসেছিলো। ঠিক কেন এরকম হয়েছিল, আমার পক্ষে বলা কঠিন। টাঙ্গাইল, যেখানে আমি জন্মেছি এবং বড়ো হয়েছি, ইস্কুলের পড়াশোনা করেছি, সে ছিল এক নিতান্তই নিদ্রাতুর, স্তব্ধ, সবুজ মফস্সল। আমার আশেপাশে কোনো কবি ছিল না, আমি ছোটোবেলায় এমন কাউকে চিনতাম না যার কোনো ছাপানো বই আছে।’ প্রথমদিকে বন্ধুদের সঙ্গে ‘আপনজন’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। নিজের লেখালিখির হাতমক্শোও তখন চলছে জোরকদমে। তবু, পত্রপত্রিকায় কবিতা প্রকাশের নিরন্তর প্রচেষ্টায় বেশ কয়েকবার হোঁচট খেতে হয়েছিল নবীন কবিকে। শেষ পর্যন্ত ‘পূর্বমেঘ’ নামে একটি পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করা শুরু করেন সুধেন্দু মল্লিকের সঙ্গে।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘ছিলাম ভালোবাসার নীল পতাকাতলে স্বাধীন’ প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য পাঠকমহলে বেশ সাড়া পড়ে যায়। অদ্ভুতদর্শন এই কবিতার বইয়ে কবিতার পদযাত্রা শুরু হয়ে গিয়েছিল একেবারে প্রচ্ছদ থেকেই, আত্মপ্রকাশের বিস্ফোরণের আকাঙ্ক্ষায় যেন ভরপুর হয়ে আছে বইটি। মাত্র আশি পৃষ্ঠার বইয়ে ঠাসা ছোট্ট-ছোট্ট ক্ষুদ্রায়তন কবিতা, কিন্তু কবিতা বাদে আর কোনও কথা বলতে বা শোনাতে যেন ইচ্ছাকৃত নারাজ কবি। এমনকী, বইয়ের সূচিপত্রও ছাপা হয়েছিল পশ্চাৎপ্রচ্ছদে! সে-যুগের ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকার সঙ্গে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে-যাওয়া তারাপদ রায় প্রমুখরা যে থেকে থেকে সাহিত্যমেলা বা সম্মেলনগুলোতে কবিতা বিষয়ে নানারকম সব চরমপন্থী স্লোগানিং করতেন, খোলা গলায় জানান দিতেন, ‘যারা কবিতা পড়ে না তাদের বাঁচা উচিত নয়’, সেই একই ভাবনা থেকেই যেন উৎসারিত তাঁর কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা-উপসংহারবিহীন প্রত্যক্ষ উপস্থিতি। শুধু কবিতা ছাড়া আর কোনওকিছুর জন্যই যে বইয়ের একটি পাতাও বরাদ্দ ছিল না, সেখানেই তারাপদ রায় লিখে রেখেছেন আশ্চর্য সব কবিতা— ‘কাঁসার গেলাসে লিখে রেখেছিলে নাম/ পুরানো ধাতুর দাম/ সে গেলাস কবে একেবারে বিক্রি হয়ে গিয়েছে বাজারে।/ আজকাল কারা পান করে,/ তোমার নামের জল আজ কার ঘরে?’ (কাঁসার গেলাস)

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের ঠিক পরের বছর, ১৯৬৮ সাল থেকেই ‘কয়েকজন’ পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়। পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নাম থাকত তাঁর স্ত্রী মিনতি রায়ের, আর সম্পাদনা নিয়ে মিঠেকড়া রসিকতার ছোঁয়াচ লেগে থাকত ব্যাক কভারে— ‘সম্পাদিকা সহ পুরো পত্রিকার দেখভাল করেন তারাপদ রায়।’ নিজেকে নিয়ে এমন খোলামেলা হাসির খোরাক খুঁজে নেওয়ার বিরল গুণ ছিল বলেই সম্ভবত তারাপদ রায়ের হাস্যোজ্জ্বল গদ্যের প্রতি পাঠকের টান কিছু অধিক। শুধু গদ্যে নয়, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র জুড়েও ছড়িয়ে আছে তাঁর নিজেকে নিয়ে মশকরার নানা উপাদান। ১৯৬৫ সালে প্রবল অসুস্থতার সময়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে বলছেন, ‘এখন দু-একটা নীরস সংবাদ দিতে পারি। মধ্যে চৌদ্দদিন যাকে বলে মনে হচ্ছিল সারা শরীরে যেন পঁচিশটা মৌমাছির চাক বসেছে। বর্তমানে ভালো হয়ে গেছি তবে একেবারে চিতাবাঘের মতো, পাকা কাঁঠালের মতো চিত্রবিচিত্র হয়ে গেছি। ইচ্ছে হলে নিজেকে এখন সচিত্র তারাপদ রায় বলে বিজ্ঞাপিত করতে পারি।’

তাঁর প্রকাশক বা কবিবন্ধুরা অবশ্য বেশ কয়েকবার এ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, নিজের এই হাস্যরসের লেখক-পরিচিতির সরলরৈখিকতা তাঁকে কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলেছে কখনও কখনও, হয়তো এ-নিয়ে ক্ষোভও ছিল তাঁর। নইলে ১৯৯৯ সালে দে’জ পাবলিশিং থেকে তাঁর ‘গল্পসমগ্র’ যখন প্রকাশিত হচ্ছে, তখন তিনি ভূমিকায় এমত মুচলেকা দেবেনই বা কেন— ‘হাসির গল্পই বেশি লিখেছি। সাধারণ পাঠকও আমাকে মোটামুটিভাবে হাসির গল্পলেখক তথা রম্যরচনাকার হিসেবে চেনেন। তবে এর বাইরেও আমি অন্যরকম গল্প ইত্যাদি প্রচুর লিখেছি।’ তবু, এই ‘মোটামুটিভাবে হাসির গল্পলেখক তথা রম্যরচনাকার হিসেবে’ নিজের পরিচিতি নিয়েও সপাটে রাগ-দুঃখ প্রকাশ করার মানুষ তিনি ছিলেন না, আভাসে-ইঙ্গিতে যেটুকু বলেছেন, তার মধ্যেও নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ আর একটু কারুণ্যঘেঁষা মশকরাটুকু করেই পাঠককুলকে জিতিয়ে দিয়েছেন তারাপদ রায়।

এই প্রসঙ্গে মীনাক্ষী দত্তর লেখা ‘ম্যাজিক লণ্ঠনে কয়েকটি মুখ’ থেকে একটি অ্যানেকডোটের প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না। ভূমি রাজস্ব দপ্তরে চাকরি করতেন তারাপদ রায়। একবার অফিসে নিয়মমতো পদোন্নতির জেরে অন্য একটি বিভাগের সর্বোচ্চ দায়িত্ব পেয়ে বদলি হয়েছেন তিনি। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমাফিক, তাঁর নানা সরস টিপ্পনিতে ভরে থাকে দুপুরের আহার-বিরতির অবকাশ। সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ে। তা এমনই একদিন, এক হাসিমেদুর লাঞ্চ ব্রেকে গোমড়ামুখো এক যুবকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হয় তাঁর, সে ছেলে হাসছে না কিছুতেই— ‘কী হে, তোমার শরীর খারাপ নাকি?’ উৎকর্ণ জিজ্ঞাসার উত্তরে তার স্বীকারোক্তি— ‘আজ্ঞে আমি আর আপনার সেকশনে নেই। বদলি হয়ে গেছি অন্য সেকশনে।’

আমার নিজের তারাপদ রায়কে চেনা কিন্তু কবিতা দিয়েও নয়, হাসির গদ্যেও নয়। তখন আমি বেশ ছোট, সবে বাংলা পড়তে শিখছি। কিন্তু মাঝে মধ্যেই কানে আসত একটা বিশেষ লেখার কথা, ‘দেশ’ পত্রিকায় ধারবাহিকভাবে প্রকাশিত সে-লেখার প্রতি কিস্তির জন্য অপেক্ষারত আমার দাদা আর ছোটমাসির কথোপকথনের মধ্যেই শুনতাম রূপকথার মতো একটা নাম— ‘নীল দিগন্তে তখন ম্যাজিক’। আমার ছোটবেলার সবে শব্দ শুনতে শেখা গ্রহিষ্ণু কানে কী যে অপূর্ব রূপকথার মতো শোনাত শব্দগুলো! পরে একটু বড় হয়ে যখন এ-বই পড়েছি, দেখেছি আশ্চর্য ঋজু আর সপাট গদ্যে লেখা ট্র্যাভেলগের ধারাতেও কী দুর্দান্ত সফল ছিলেন তারাপদ রায়! ‘দিন আনি দিন খাই’ কিংবা ‘টিউবশিশুর বাবা’-র মতো কাব্যগ্রন্থ যিনি লেখেন, তিনিই এই আবার এই ঝকঝকে স্ট্রিট-স্মার্ট বাংলায় পশ্চিমে পাড়ি দেওয়ার জার্নাল লিখেছেন পাতার পর পাতা— এ-বৈচিত্র্য অবাক করে বই কী! শিশুসাহিত্যও লিখেছেন চুটিয়ে। বিশেষত, ‘আনন্দমেলা’ পত্রিকায় তাঁর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়া ‘ডোডো-তাতাই’ দারুণ সমাদর পেয়েছিল বৃহত্তর পাঠকবৃত্তেও। এখানে ডোডো হলেন সঞ্জীব মিত্র, আর তাতাই কবিপুত্র কৃত্তিবাস রায়, যাঁর বয়স তখন মাত্র দশ। সেই দশবছুরে হাতের আঁকায় সাজানো থাকত ডোডো-তাতাইয়ের পৃষ্ঠা, লেখা থাকত, ‘লেখা: তারাপদ রায় (৪০ বছর) রেখা: কৃত্তিবাস রায় (১০ বছর)।’

আসলে, তারাপদ রায়ের কবি-পরিচিতির চাইতে গদ্যকার সত্তা বড় হয়ে উঠল, না কি তাঁর সিরিয়াস কবিতাপ্রাণতাকে চাপা দিয়ে উঠতে চাইল হাস্যরসের অধিকার— এসব তর্ক রুচিবিভক্ত পাঠকের জন্য তোলা থাকতে পারে। কিন্তু যিনি লিখছেন তিনি যে একজনই, সে-কথা ভুললে চলবে কেন?

‘কাণ্ডজ্ঞান’, ‘জ্ঞানগম্যি’-র মতো রম্যরচনার পাশাপাশি সম্পূর্ণ ভিন্ন আর-এক তারাপদ রায়ের দেখা মেলে ‘সাঁওতাল বিদ্রোহের রোজনামচা’-র মতো বইয়ে দেশীয় বিদ্রোহের ইতিহাসগ্রন্থ-প্রণেতা হিসেবে, কিংবা ‘চারাবাড়ি পোড়াবাড়ি’ ও ‘মান্ধাতা’-র মতো দেশভাগ আর ছিন্নমানচিত্র বাংলাদেশের কথা উঠে-আসা উপন্যাসের কথক হিসেবে। তাঁর সাহিত্যজীবনের স্বগতোক্তিমালা ধরা আছে ‘সাহিত্যের আনন্দের ভোজে’-র মতো বহুবর্ণী লেখাতেও। আসলে, তারাপদ রায়ের কবি-পরিচিতির চাইতে গদ্যকার সত্তা বড় হয়ে উঠল, না কি তাঁর সিরিয়াস কবিতাপ্রাণতাকে চাপা দিয়ে উঠতে চাইল হাস্যরসের অধিকার— এসব তর্ক রুচিবিভক্ত পাঠকের জন্য তোলা থাকতে পারে। কিন্তু যিনি লিখছেন তিনি যে একজনই, সে-কথা ভুললে চলবে কেন? তারাপদ রায়ের সবচেয়ে বড় সার্থকতাও এখানেই যে, তিনি একেবারে সার্থক আধুনিক যুগের লেখক, বিষয় বা সংরূপের বিচিত্র পথে যিনি অবাধগতি, সবরকমের সাহিত্যধারায় প্রায় সমদর্শী, সম-অধিকারসম্পন্ন। মুশকিল হল, একরৈখিক লেখকদের ঝোঁক সাধারণত একটি বিশেষ দিকে থাকে বলে, তাঁদের এক-একটি বিশেষ বৃত্তের পাঠক চেনে বেশি। পাঠকের মনে তাঁদের বিষয়প্রাধান্য অনুযায়ী একটা বিশেষ ভাগ তৈরি হয়ে যায় সহজেই। কিন্তু তারাপদ রায়ের মতো লেখকদের যে নানা রঙের মেলায় একটু দেরিতেই চোখে পড়ে, তার দায় কিন্তু অনভ্যস্ত পাঠকের দৃষ্টির, বহুবিষয়ক্ষম লেখকের নয়। তারাপদ রায়ের বহুধাবিভক্ত কলমের কালি কিন্তু প্রতি পৃষ্ঠাতেই গাঢ় কালির ছাপই রেখে গেছে।