চর্চার বিষয় হিসেবে ফোটোগ্রাফির সাথে আলাপ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোটোগ্রাফি ক্লাবে। সেখানে গিয়েই একটা কথা শুনলাম। ‘ফোটোগ্রাফি’ বড়লোকের শখ। আজ থেকে অন্তত ২০-২৫ বছর আগের হিসাবে কথাটা খুব একটা মিথ্যা নয়। আমার নিজের নিম্নবিত্ত পিতৃমাতৃকূলের দুই তরফেই ফ্যামিলি অ্যালবাম বলে বিশেষ কিছু দেখিনি। খুব ছোটবেলায়, হয়তো বছর তিনেক বয়স হবে, কোন এক বিয়ে বাড়িতে একখানা ছবি তোলা হয়েছিল আমার। তারপর একবারই আয়োজন করে ছবি তোলা হয়, যখন আমার পাঁচ বছর বয়সে প্রথমবারের জন্য চুল কাটা হবে। চুল কাটার দু’একদিন আগে এবং ন্যাড়া মাথা হয়ে যাওয়ার পরে। এছাড়া আর আমার বাবা-মা কখনও আমার ছবি তোলায়নি। আমার তো তাও দু’একটা হলেও ছিল, আশেপাশের তুতো ভাই-বোনদের তাও ছিল না। একইভাবে আমার নিম্নবিত্ত বন্ধুবৃত্তে কারওর বাড়িতেই খুব একটা ফোটোগ্রাফির চর্চা দেখিনি। ছবি বলতে বড়জোর দেওয়ালে টাঙানো প্লাস্টিকের মালা ঝোলানো দাদু-ঠাকুমার ছবি। সামান্য কয়েকজন উচ্চ-মধ্যবিত্ত বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে কিছু-কিছু ফ্যামিলি অ্যালবাম দেখেছিলাম। তাদের কারওর-কারওর হয়তো নিজেদের ক্যামেরাও ছিল। আঙুল দিয়ে তাজমহলের চূড়া ছুঁয়ে দেখার ছবি। দীঘার সৈকতে ঘোড়ার ওপর জোর করে বসিয়ে রাখা বাঁদর টুপি পরা বাচ্চার ছবি। কদাচিৎ দেখা মিলত অ্যালবামে দুটো ছবির ফাঁকে লুকিয়ে রাখা ছবি। বউদির কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে দাদা।

ফোটোগ্রাফিকে শিল্পচর্চার মাধ্যম হিসেবে যখন জানতে শুরু করলাম, কেন জানি না একটা বিরাট ভুল করে বসলাম এই ভেবে যে, এইসব পারিবারিক ছবিগুলি তো কোনও শিল্প নয়! যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বা সমাজমাধ্যমের মধ্য দিয়ে যেভাবে ছবি দেখা ও শেখা শুরু হল, সেখানে শুধুই সুন্দর-সুন্দর ছবির ভিড়। সাদা কাশফুলের বনের ভেতর দিয়ে দুর্গা প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পাহাড়ের কোলে সূর্যাস্ত হচ্ছে আর সামনে একদল ছৌ শিল্পী ছৌ নাচ করছেন। মুহূর্তটি এতটাই পারফেক্ট যে, প্রতিটি শিল্পী শূন্যে ভাসমান। ছবির রং এত উজ্জ্বল, যা চর্মচক্ষেও প্রত্যয় করা যায় না। পারফেক্ট ছবির খোঁজে কখন যে নিজের মতো করে দেখাটা হারিয়ে ফেললাম, বুঝতে পারলাম না।

আরও পড়ুন: ছবি তোলার বিবর্তনে মিশে গেল মানুষ থেকে এআই! লিখছেন শুভময় মিত্র…

এই পারফেক্ট ছবির খোঁজ, যাকে তাত্ত্বিক ভাষায় ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি বলা হয়, তার সমস্যা হল বাস্তবকে অস্বীকার করে যাওয়া। এইরকম সুন্দর ছবির খোঁজে বেশ কয়েকটি দলের সঙ্গে বেশ কয়েকবার ঘুরেছি। ঘুরতে গিয়ে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাঁরা এমন ছবি চাইছেন যেখানে দেখা যাবে একটি মাটির কুটির। পাশ দিয়ে গ্রামের বউ মাটির কলসি কাঁখে জল নিয়ে আসছে। কুটিরের মধ্যে কুপির আলো জ্বলছে। ছবির মধ্যে যেন কোনও বিদ্যুতের খুঁটি, তার, মোবাইলের টাওয়ার ইত্যাদি দেখা না যায়। মানে ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে এমন ছবি তুলব, যা দেখে মনে হবে যেন ১৯২৫ সাল।

বাস্তব না অবাস্তব, তার থেকেও আরও বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় ক্যামেরা হাতে নিজেকে সর্বশক্তিমান ভাবা। এবং এই ভাবনা থেকেই তৈরি হয় মানুষকে মানুষ হিসেবে না ভেবে সাবজেক্ট হিসেবে ভাবা। তাই দেখি, অবলীলায় ফোটোগ্রাফারবাবু ভিখারিকে বলছেন ভিক্ষা চাওয়ার পোজ দিতে। ছবি তোলা হয়ে গেলে ভিখারিকে দশ টাকা উনি দিয়ে দেবেন। ইনি নাহয় স্বাধীন শিল্পী, কিন্তু যখন দেখি প্রতিষ্ঠিত ফ্যাশন ব্র্যান্ড পোশাকের বিজ্ঞাপনের ছবি তুলছে বড়বাজারের শ্রমিকদেরকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে, তখন ভাবি কতটা অসংবেদনশীল হতে পারে আর্টিস্ট। ঝলমলে দামি পোশাককে আরও ঝলমলে, আরও দামি দেখানোর জন্য পিছনে ঝাপসা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অসুন্দর খেটে খাওয়া মানুষের দল। কখনও আবার দারিদ্র্যতাকে আর ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ব্যবহার না করে সোজাসুজি সাবজেক্ট হিসেবেই নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রিক দেবদেবীর মতো দেখতে মডেলরা ম্যাড়মেড়ে রংচটা জামাকাপড় পড়ে গরিব সেজে শহরের তথাকথিত গরিব এলাকা দিয়ে হেঁটে বেড়ায়। শুধু এই খেয়ালটা থাকে না যে, যতই গরিব সাজাও, ওই জামাকাপড়গুলো গরিব মানুষ কিনতে পারবে না।

যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, সেখানে ফিরে আসা যাক। বড়লোক, গরিব। আপার কাস্ট, লোয়ার কাস্ট। আমরা, ওরা। বিভাজন সমাজের সর্বত্র। শিল্পচর্চার মাধ্যম কোনওভাবেই তার বাইরে নয়। তার মধ্যে ফোটোগ্রাফি আবার একটি খরচবহুল মাধ্যম। এই কারণেই ফোটোগ্রাফি শিল্পচর্চার মাধ্যম হিসেবে আটকে থেকে গেছে শুধুমাত্র সমাজের উচ্চকোটির মধ্যেই। আর্ট গ্যালারির মধ্যে গরিব মানুষের পোর্ট্রেট টাঙানো থাকলেও তার দর্শক গরিবেরা নয়। অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল— এ-পরিবর্তনের ফলে হঠাৎ করে খরচের পরিমাণ বেশ খানিকটা কমে যায়। তার ফলে আমার মতো যারা কোনওদিন ভাবেনি ফোটোগ্রাফিকে পেশা হিসেবে নিতে পারবে, তারা আসতে পেরেছে। কিন্তু গত কয়েক বছরে আরও একটি বড় বিপ্লব ঘটে গেছে স্মার্টফোন আসার ফলে।

মুঠোর মধ্যে থাকা ছোট যন্ত্রটি পালটে দিয়েছে অনেক সমীকরণ। কোনও ঘটনা বা দুর্ঘটনার খবর প্রচারের আলোয় আসতে এখন আর পেশাদার চিত্রসাংবাদিকের দরকার পড়ে না। যে-কেউ মোবাইলে রেকর্ড করে এক মুহূর্তে ভাইরাল করে দিতে পারেন যে-কোনও খবর। শুধু খবরই নয়, ছোট যন্ত্রটি সমস্ত শ্রেণির মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে ডিজিটাল ক্রিয়েটর হবার স্বাধীনতা। ভাল-খারাপ তর্কের বিষয়, কিন্তু এই ডিজিটাল ক্রিয়েটররা সমাজকে বেশ একটা ধাক্কা দিতে সফল হয়েছেন। এর ফলে যাঁরা এতদিন নিজেদেরকে শিল্পের মসিহা বলে মনে করতেন, তাঁরা পড়ে গেছেন মহা অস্বস্তিতে। ভাবখানা এমন যেন, ‘এদের এত সাহস কী করে হয়? কোনটা রুচিশীল আর কোনটা অশ্লীল সেটা তো আমরাই ঠিক করব!’ এই ডিজিটাল ক্রিয়েটরদের অবলীলায় শিক্ষিত মানুষেরা ‘নিব্বা-নিব্বি’, ‘ছাপরি’ (আসলে একটি জাতিবৈষম্যমূলক গালাগালি) ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে থাকেন। সিনেমার জগতে যেমন একজন-দু’জন নীরজ ঘেওয়ান বা নাগরাজ মঞ্জুলে আসেন, সেরকমই ফোটোগ্রাফির জগতে একজন-দু’জন পালানি কুমার বা জয়সিং নাগেশ্বরন আসেন। পালানি কুমার তাঁর আশেপাশের মাছওয়ালিদের হাতে ক্যামেরা তুলে দিয়েছেন এবং তাদের তোলা ছবি দিয়ে প্রদর্শনীয় হয়েছে। জয়সিং নাগেশ্বরন একটি এক্সিবিশন কিউরেট করেছেন শুধুমাত্র দলিত ফোটোগ্রাফারদের ছবি নিয়ে। আশার কথা এই যে, আজকাল বিভিন্ন গ্যালারি এবং ইনস্টিটিউট এমন বিভিন্ন প্রোগ্রাম আয়োজন করছেন, যেখানে একদম নীচুতলার মানুষেরাও অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ক্যামেরা দিয়ে দেখার সময়ও, কেউ-কেউ পূর্ণিমার চাঁদকে পোড়া রুটি হিসাবে দেখতেই পারেন।

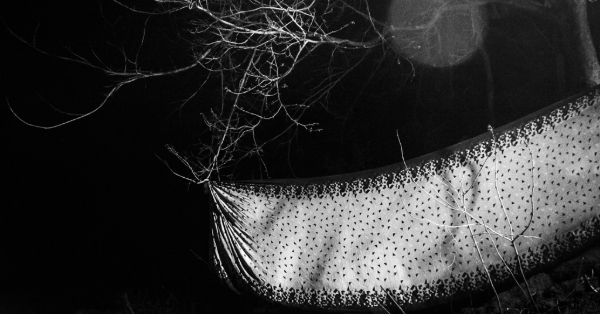

আলোকচিত্র: মাধবেন্দু হেঁস