নামমাহাত্ম্য

বাড়ির যেমন ইট-কাঠ, নামের তেমন অক্ষরসমষ্টি। অক্ষরসমষ্টিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হয়। কারা করে সেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা? আমরাই করি। কীভাবে করি? করি নিজেদের চারিত্র্য দিয়ে। যদি একটা টেবিলকে দেখিয়ে বলা হয় বাঘ, তা কি আমাদের চোখে বাঘ হয়ে ধরা দেবে? না। ততক্ষণ অবধি সেটা ব-এ আ-কার ঘ। কাঠামোটুকু মাত্র। তাহলে, বাঘ কখন সত্যিকারের ‘বাঘ’ হয়ে উঠবে? উত্তর খুব সোজা, বাঘত্ব দেখা গেলেই বাঘ! অর্থাৎ, এক-একটা নামের পেছনে লুকিয়ে রয়েছে কিছু গুণ। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। শাহজাহান বললে মনে পড়ে তাজমহল, পেলে বললে ফুটবল, রামমোহন বললে সতীদাহ রদ ইত্যাদি-ইত্যাদি। দেখা যাবে, প্রতিটা বিষয়ই এমনভাবে নামগুলোর সঙ্গে জুড়ে-গেঁথে আছে, একটার থেকে আরেকটাকে আলাদা করা মুশকিল। আমরাও কখনও কোনও বিশেষ ‘গুণ’ কারও ভেতরে দেখতে পেলে, ঈষৎ আওয়াজ তো দিয়েই থাকি, দিই না কি? ‘চুপ কর, তুই যেন সত্যবাদী যুধিষ্ঠির!’, ‘বাঁদরামি করিস না’, ‘প্রেমে দাগা খেয়ে তো দেবদাস হয়ে গেলি ভাই!’— এই জাতীয় বাক্য হামেশাই শোনা যায় চারপাশে!

‘নাম’ তাহলে কী বহন করছে? এক কথায় বলতে গেলে কোনও কিছুর গুণাবলি। এই গুণ-বিশিষ্টতার কারণেই সে ‘ব্র্যান্ড’। সে আলাদা। আমাদের এখানে হিজিবিজবিজ বা তকাই স্টাইলে যে নামকরণ হয় না, তার ভেতরেও এই মনস্তত্ত্ব-ই কাজ করে বলে মনে হয়। বাবার নাম যদি কালিদাস হয়, ছেলের নাম অবধারিতভাবে হবে চণ্ডীদাস। কেননা, সে স্বতন্ত্র। তার ব্যক্তিপরিচয় আলাদা করে তোলার সুযোগ তাকে দিকে হবে। উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার-সত্যজিৎ কিংবা দেবেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ-রথীন্দ্রনাথ যেভাবে স্ব-নামে আলাদা, সবার একই নাম হলে ভাল লাগত কি? তিন প্রজন্মই যদি উপেন্দ্রকিশোর কিংবা দেবেন্দ্রনাথ নামে চিহ্নিত হতেন? ধারণা, ভাল লাগত না। এক, প্রথম চার্লস-দ্বিতীয় চার্লসের মতো জটিলতা বাড়ত; দুই, কীসের যেন একটা অসঙ্গতি থেকেই যেত— যা ব্যাখ্যার অযোগ্য, কিন্তু অনুভবযোগ্য।

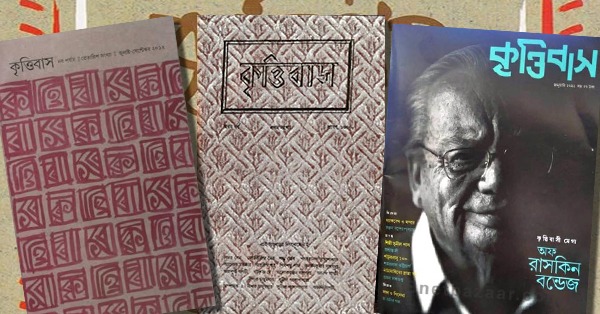

নাম-সংক্রান্ত এলোমেলো এই ভাবনা-বয়ান কেন শুরুতে বলা হল? কারণ, সাম্প্রতিকালে, একটি পত্রিকার ‘নাম’ নিয়ে সমাজমাধ্যম তোলপাড়। পত্রিকার নাম: ‘কৃত্তিবাস’, যাকে সবাই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্রিকা হিসেবেই এতদিন চিনে এসেছে। সুনীল জীবিত থাকাকালীন যদিও ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন আনন্দ বাগচী, দীপক মজুমদার, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, নিমাই চট্টোপাধ্যায়, বেলাল চৌধুরী, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত-সহ আরও কেউ-কেউ। মনে রাখতে হবে, তা ওঁর সম্মতিতেই। সুনীলের মৃত্যুর পর ওঁর স্ত্রী স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্পাদক হিসেবে রেখে, সুনীল-মুগ্ধ কয়েকজন অনুজ কবি আরও কিছুদিন নব পর্যায়ে ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকাটি চালান। তারপর সে-পত্রিকা আর প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। এ সাময়িক বিরতি না চিরতরে বন্ধ— তা অবশ্য অস্পষ্ট। ভবিষ্যতে স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় যদি আবারও প্রকাশ করেন ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকার কয়েকটা সংখ্যা, আশ্চর্য হওয়ার কথা নয়। তাহলে আশ্চর্যের কথা ঠিক কী?

যখন আদিখ্যেতার বশে বাবা-মা নাম রাখেন সৌরভ কিংবা সৌমিত্র, শুধু পদবির জোরে তা শ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম ছোঁবে, এই ভাবনায়— তা কি সম্মানজনক হয়? হয় না। স্কুল-কলেজে হাসি-ব্যঙ্গ তো জোটেই, উপরন্তু প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় অন্য ক্ষেত্রেও। পাড়ায়-পাড়ায় গজিয়ে-ওঠা আরসালান বা ধর্মতলার ফুটপাতে পুমা-রিবকের ঢালাও পণ্য আমরা ‘সস্তায় পুষ্টিকর’ বলে কিনি বটে; কিন্তু জেনেই কিনি, এগুলো ‘আসল’ নয়।

এক প্রকাশনীর কর্ণধার, কয়েক বছর আগে আবার একটা পত্রিকা বের করলেন। একই নাম, ‘কৃত্তিবাস’। শুরুতে লোগো-র মাঝেই ‘নতুন’ কথাটা লুকিয়ে থাকত; পত্রিকাটি পুরনো হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ‘নতুন’ খসে গিয়ে এখন শুধুই ‘কৃত্তিবাস’। এবং তা রমরমিয়ে চলছে। অনেক ভাল লেখাও সেখানে প্রায়ই ছাপা হয়। সবই ঠিক আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কেন আবার ‘কৃত্তিবাস’ই? অন্য নাম কি দেওয়া সম্ভব ছিল না? একজন দীর্ঘ সময় ধরে একটা পত্রিকা নিজে হাতে তৈরি করলেন, তার ‘ব্র্যান্ডভ্যালু’ গড়ে তুললেন, এখন তার অবর্তমানে সেই নাম যদি অন্য একজন ছিনিয়ে নেয়— তাকে কী চোখে দেখা হবে? এ কি এক প্রকার দুর্নীতি? না কি, ঐতিহ্যের দায়গ্রহণ? নব ‘কৃত্তিবাস’ সম্পাদক মন্তব্য করেছেন, “সুনীলদা বলতেন ‘কৃত্তিবাস ফিনিক্স পাখির মতো, কৃত্তিবাসের মৃত্যু নেই।’ নানা ভাবে, নানা রূপে তার আবির্ভাব ঘটে।” কে কোন দলে ছিল, কেই-বা দলবদলু, এই বিতর্কে আমরা যেতে চাই না। প্রশ্নটা নৈতিক। ‘কৃত্তিবাস’ যদি ফিনিক্স পাখির মতোই হত, তাহলে অনেক আগে কেন এই পাখিকে দেখা গেল না তাঁর পরিকল্পনায়? কেন তাঁকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হল? তাঁর উদ্ধৃত-কথার যুক্তি কি খুব একটা সমর্থনযোগ্য? ‘মেঘে ঢাকা তারা’ কিংবা ‘অপরাজিত’ মুক্তি পাওয়ার এত বছর পরেও যখন দেখা যায় আবারও একই নামে সিনেমা, একটু হতাশ হতে হয় বইকি!

অনেক সময়ে এরকম দেখা যায়, পদবি ছিল ‘সুরাই’, বাবা-মা মেয়ের নাম রাখলেন ‘ঐশ্বর্য’। হল ঐশ্বর্য সুরাই। কাছাকাছি গেল। দুধের স্বাদ ঘোলে। কিন্তু যখন আদিখ্যেতার বশে বাবা-মা নাম রাখেন সৌরভ কিংবা সৌমিত্র, শুধু পদবির জোরে তা শ্রেষ্ঠ বাঙালির নাম ছোঁবে, এই ভাবনায়— তা কি সম্মানজনক হয়? হয় না। স্কুল-কলেজে হাসি-ব্যঙ্গ তো জোটেই, উপরন্তু প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় অন্য ক্ষেত্রেও। পাড়ায়-পাড়ায় গজিয়ে-ওঠা আরসালান বা ধর্মতলার ফুটপাতে পুমা-রিবকের ঢালাও পণ্য আমরা ‘সস্তায় পুষ্টিকর’ বলে কিনি বটে; কিন্তু জেনেই কিনি, এগুলো ‘আসল’ নয়। হয়তো নকল আরসালানের বিরিয়ানি ভাল, কিন্তু সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছে না; লোকে করুণার চোখে দেখছে। তার তো একটাই কারণ, নাম!

পশুপতি চট্টোপাধ্যায় নামে একজন লেখক ছিলেন। দ্বিতীয় পশুপতির সেখানে কী কর্তব্য? তিনি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় হলেন (যদিও ওঁর বই বা রচনার নাম অনেকক্ষেত্রে অন্যের থেকে নেওয়া)। চাইলে কি তিনি পারতেন না, ‘নতুন’ পশুপতি চট্টোপাধ্যায় হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে? করেননি। আগেই বলা হয়েছে, ‘নৈতিক প্রশ্ন’। এক নামের ভার (সু ও কু, দুই-ই), অন্যজন বইবে কেন? কোন অধিকারেই-বা সে বইবে? এবং এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা দরকার, এই নাম ছিনতাই কি এক অর্থে ইতিহাসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা নয়? অনেক পরবর্তীতে, যদি কোনও অর্বাচীন গবেষক, এই দুই ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকাকে কোনও সূত্রে এক করে ফেলে, তার দায় কে নেবে?