তিন অসমবয়সি বন্ধু— বুদ্ধদেব বসু, অজিত চক্রবর্তী ও বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে আত্মকথা লিখতে রাজি হননি প্রমথ চৌধুরী। প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছিল, তাঁর জীবনে এমন কোনও চিত্তাকর্ষক কথা নেই, যা পাঠকের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক ঠেকবে। বছর-কয়েক পর ‘রূপ ও রীতি’ পত্রিকায় বাধ্যত শুরু করেন লেখা। যখন শুরু করছেন লেখা, তখন নানা দিক থেকে বিশেষত, পারিবারিকভাবে খানিকটা সংকটে। আর অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু লিখছেন। আবার আত্মকথা লেখার বিষয়ে সংশয় ও দ্বিধা পেয়ে বসছে, যখন কি-না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সারা পৃথিবীকে ওলট-পালট করে দিচ্ছে। লেখায় ছেদ না-পড়লেও তিনি মনে করছেন এ-সময়ে ‘আত্মকথার কোনও সার্থকতা নেই।’

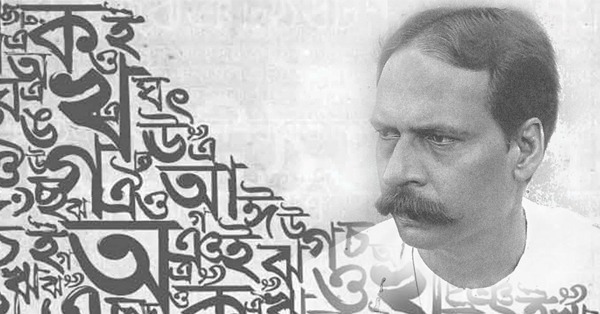

সেই প্রমথ চৌধুরীকে নিয়ে লিখতে বসে আমারও তেমনটাই মনে হচ্ছে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বাহক একদল মানুষের সঙ্গে যা ঘটে চলেছে চারপাশে, এবং সে-বিষয়ে একদল বাঙালির যে মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে সমাজমাধ্যমে, তাতে করে প্রমথ চৌধুরীকে— যিনি কি-না বাংলা চলিত, কথ্য গদ্যের অন্যতম রূপকার— তাঁকে স্মরণ করার আদৌ কি কোনও সার্থকতা রয়েছে? এ-সংশয় এবং দ্বিধা সঙ্গে নিয়েই লিখতে বসা।

২

আত্মকথা-র শুরুতে প্রমথ চৌধুরী নিজের বাড়ির বর্ণনা দিতে দিতে আশপাশের আরও কারও-কারও বাড়ি ও প্রকৃতির কথা বলে চলেছেন দুলকি চালে। পড়তে-পড়তে সকলেরই মনে হয়, যেন বৈঠকখানায় বসে অসমবয়সি পাঠকের সঙ্গে চা-পান করতে করতে বলে চলেছেন তাঁর ছেলেবেলার কথা, বড় হওয়ার কথা, ভাষা-শেখার কথা— তাঁর চৈতন্য নির্মাণের ইতিহাস। সেখানেই একটা আশ্চর্য বাক্য লেখেন প্রমথ, একটা ছোট্ট কাঁচা রাস্তা, তার পাশেই মাঠ আর ‘সেই মাঠ পেরিয়ে যেতে হত একটি রাস্তায়, যে-রাস্তা দিয়ে নাকি শহরে যেতে হয়।’ এই আশ্চর্য বাক্যের পরে বৈঠকি মেজাজের কারণেই ব্যক্তি-প্রমথ চলে যান তাঁর শহরযাত্রার গপ্পে। এমনটা তো ঘটে আমাদের বৈঠকি আড্ডায়। কিন্তু এই বাক্যের সূত্রে তিনি আলগোছে ধরে দিলেন উপনিবেশ-পরবর্তী বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটা চিহ্ন/প্রবণতা। যদিও কিছু আগেই তিনি কবুল করেছেন যে, বাঙালিরা এককালে গ্রামেই থাকত। ইংরেজ আমলেই শুরু হয় পাড়াগাঁ ছাড়ার পালা, যেমন ছিলেন তাঁর বাবা।

এরপর তাঁর কৃষ্ণনগর যাত্রা। সেই যাত্রা প্রসঙ্গে যখন লিখছেন তখনও প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর বুদ্ধির বিদ্যুৎ-দীপ্তি আর চমক লাগানো বাক্চাতুর্য, রসবোধ। যশোর থেকে ঠিকে গাড়ি করে বনগাঁ-চাকদহ-বগুলা পেরিয়ে পৌঁছন কৃষ্ণনগর। তারপর ‘কৃষ্ণনগরে এসে আমি হঠাৎ জেগে উঠলুম— অর্থাৎ আমি চেতন পদার্থ হলুম। বোধ হয় ঠিকে গাড়ির এক দিন এক রাতে ঝাঁকুনিতে।’ এর আগে স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে যেমন বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটা প্রবণতাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন, এখানে ধরিয়ে দিলেন তাঁর চৈতন্য নির্মাণে এবং হয়ে ওঠায় কৃষ্ণনগর ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তিনি কি শুধুই ‘কৃষ্ণনাগরিক’? হরিপুরের জাত-বাঙালত্ব কি রয়ে যায়নি কোথাও? নিজ মুখে যতই বলুন-না-কেন, হরিপুর একচিলতে রয়েছিল প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে, হারীতকৃষ্ণ দেবকে কওয়া কথায় যার প্রমাণ মেলে। কিন্তু কৃষ্ণনগরের বিবিধ-বিচিত্র সঙ্গ হয়তো নির্মাণ করেছিল তাঁর চৈতন্য।

কী শিখেছিলেন কৃষ্ণনগরের স্কুলে? সে-গপ্প নিয়ে আবারও স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় পাঠকের দরবারে হাজির। প্রথমে ভর্তি হন মিশনারি স্কুলে। সেখানে এক পাদরি ছাত্রদের বাইবেল আর খিস্টধর্মের কথা বলতেন হপ্তায় একদিন। মাসকয়েক বাদে বাবা জানতে চাইলেন, কী শেখাচ্ছে? তিনি ও সেজদা জানালেন আদম-ইভের নাম। বাবা চটে লাল, বললেন— ‘ও-সব গাঁজাখুরি গল্প তোমাদের শিখতে হবে না!’ প্রমথ চৌধুরীর বাবা ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র, ফলে দেব-দ্বিজে তাঁর ভক্তি বিশেষ ছিল না। এ-স্কুল ছেড়ে তাঁরা ব্রজবাবুর স্কুলে ভর্তি হন। ব্রজবাবু নাস্তিক মানুষ, ফলে তাঁর স্কুলে ঈশ্বরের প্রবেশাধিকার ছিল না। কিছুকাল পরে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কী পড়ছে তারা? দু-ভাই জানালেন জানোয়ারের ছবি দেখছে। ‘বাবা বললেন, আমি স্কুল ভেবে তোমাদের দেখছি চিড়িয়াখানায় পাঠিয়েছি।’

পরিহাসপ্রিয় মননের আরও কিছু পরিচয় রয়েছে আত্মকথায়। হয়তো উদাহরণে লেখা ভারাক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে তবু লোভ সামলানো যাচ্ছে না। এক, তাঁর আর-এক স্কুলশিক্ষক গিরিশ পণ্ডিত নীতি উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন— ‘মাছ-মাংস কখনও খেয়ো না, যেমন আমি খাইনে। তবে ঝোলের সাথে দু-এক টুকরো মাছ-মাংস এলে খেতে পারো।’ যেমনটা তিনি খান। ‘যো আইসে আতা উসকো আনে দেও।’ দুই, তাঁর সংস্কৃত শিক্ষকের উচ্চারণ প্রসঙ্গে ছেলেবেলায় শোনা জনৈক ব্রাহ্মণের গপ্প বলেন। যে-ব্রাহ্মণ কোনও এক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘স্তর্কালঙ্কার মশায়, কোথায় যাচ্ছেন?’ তিনি উত্তর করেন, ‘স্তিলের স্তৈল মেখে স্ত্রিবেণীর ঘাটে স্তান করতে যাচ্ছি!’ ফলে স্কুলে যে বিশেষ কিছুই শেখেননি, সে-কথাই বুঝিয়ে দিচ্ছেন রসিকতার ছলে।

তাহলে শিখলেন কোথায়? কোথায় পেলেন রসিকতা করার রসদ, বিদ্রুপের বিদ্যুৎ-দীপ্তি কিংবা বৈঠকি মেজাজে কথা-কওয়ার অনন্য ক্ষমতা? নিজেই কবুল করেছেন— স্কুলে তো আমরা অ-আ-ক-খ শিখি। আদত জিনিস শিখি ‘আনকনসাসলি’। যেহেতু কৃষ্ণনগর ছিল পাড়াগেঁয়ে শহর, ফলে নানান জীবিকার মানুষের সঙ্গ করার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। আর এই অবাধ মেলামেশায় ছিল না কোনও বাধা। বারকয়েক গিয়েছিলেন গুলির দোকান, দেখেছেন গুলির নেশা করত সমাজের প্রান্তিক অংশের মানুষ। এমনকী, শুঁড়ির দোকানেও গিয়েছিলেন, আর দেখেছেন মদ খেত মূলত আধা-ভদ্রলোকরা। আর পরিচয় ছিল সমাজের নানা শ্রেণি-জাতের তাঁর বয়সি ছেলেদের সঙ্গে। কৃষ্ণনগর কলেজের উত্তরে মালোপাড়ার জেলেদের থেকে জেনেছেন নৌকা ও নৌকা-বাওয়ার ঠিকুজি। কারণ কি এই নয় যে, কেবল পড়ে বা শুনে শেখা আধা রয়ে যায় শিখতে হয় দেখে এবং অবশ্যই ঠেকে! আর কথ্য বাংলা ভাষার অনায়াস ব্যবহার, বৈঠকি চাল, কিংবা কথাবার্তায় চলতি লব্জের ব্যবহারের ঋণ— তাহলে শিক্ষিত ভদ্রলোকের ভাষার পাশাপাশি চাষা-কুমোর-কামার-জেলেদের থেকে পাওয়া। আমরা সকলে সেভাবেই শিখি, প্রমথ চৌধুরী স্পষ্ট বাক্যে সে-ঋণ স্বীকার করছেন মাত্র। এবং আক্ষেপ করছেন সে-সব কথা তাঁর সময়ের পাঠ্যপুস্তক ’বোধোদয়’, ‘কথামালা’, ‘সীতার বনবাস’-এ অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আসলে অঞ্চলভেদে ভাষার ভিন্নতাই তো ভাষাকে ‘ভাষা দেয়’; গড়ে তোলে, লালনপালন করে। আর এভাবেই বাড়ে সাহিত্যের পুঁজি। আদান-প্রদানই সেই রাস্তা।

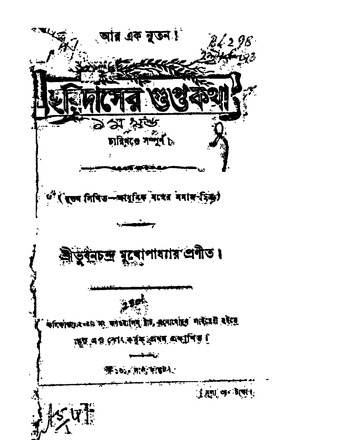

এ তো গেল একটা দিক। কী পড়তেন তিনি? বাড়িতে বাবার ইংরেজি বইয়ের বিপুল সংগ্রহ তো ছিলই, পড়তেন বঙ্কিমের ‘বঙ্গদর্শন’, দীনবন্ধু মিত্রের লেখা। এর পাশাপাশি অল্প বয়সেই পড়ে ফেলেছেন কালী সিংহের মহাভারত আর ‘হরিদাসের গুপ্তকথা’। হরিদাসের গুপ্তকথা বিষয়ে মন্তব্য করছেন— ‘এ বই অবশ্য বালকের পাঠ্য নয়, কিন্তু তার ভাষা সাধু নয়, আর অতিশয় চটকদার। সে বইয়ের প্রথম পাতা পড়ে দেখবেন— লেখা কী চমৎকার।’

এখানে আমাদের একটু হোঁচট খেতে হয়, তথাকথিত নিন্দিত সাহিত্যের এহেন প্রশংসা করছেন প্রমথ চৌধুরী! প্রসঙ্গত, একটা কথা বলা প্রয়োজন, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ‘হরিদাসের গুপ্তকথা’ প্রকাশিত হয় ১৯০৪-এ। ছেলেবেলায় এ-বই পড়া কি প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) পক্ষে সম্ভব? আমাদের অনুমান, প্রমথ চৌধুরী পড়ে থাকবেন ভুবনচন্দ্রের-ই [অন্যমতে উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব] ‘এই এক নূতন! আমার গুপ্তকথা!!’ (১৮৭০-’৭৩)। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যমতে এ-বইটি ‘হরিদাসের গুপ্তকথা-র গোড়ার পর্ব ও আদি রূপ’। আত্মকথা স্মৃতি থেকে লেখা, ফলে এই ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। পরিমার্জিত মুদ্রণের সময় প্রকাশকের সতর্ক-থাকা দরকার ছিল। তথ্য-বিষয়ক তর্ক সরিয়ে রেখে দেখতে চাইছি, ‘গুপ্তকথা’-র মতো জনপ্রিয় সাহিত্য, যা শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছে অপাঙ্ক্তেয়, তাকে প্রমথ চৌধুরী কীভাবে দেখছেন এবং ‘পড়ছেন’। ভদ্রসমাজে প্রকাশ্যে এ-বই যে পড়া যায় না, সে-কথা লিখেছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘স্বদেশ ও সাহিত্য’-তে। তিনিও পড়েছেন ‘হরিদাসের গুপ্তকথা’ বাড়ির গোয়ালঘরে লুকিয়ে, কারণ এ-বই ‘বদ্-ছেলেদের অ-পাঠ্য পুস্তক’।

প্রমথ চৌধুরীর গদ্য-বিষয়ক অবস্থানের দিকে নজর দিলে বোঝা যাবে, শব্দ কিংবা গদ্য বিষয়ে ছুঁতমার্গ বা নীতি-পুলিশি ছিল না তাঁর। যেভাবে তিনি শিখেছেন জেলে-কামার-কুমোর-মৃৎশিল্পীদের থেকে, সেই উদার আদান-প্রদানের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন মেলে তথাকথিত নিন্দিত সাহিত্য পড়া বিষয়েও। প্রতিদিনের চলা-ফেরার ভাষা ও ভঙ্গিমা তাঁর লেখায় বিনা আয়াসে চলে আসার কারণ হয়তো এটাই যে, নিজের বৃত্ত পেরিয়ে ছুঁতমার্গ না-রেখে নানা সামাজিক অবস্থানের মানুষের সঙ্গে মেশা, সাহিত্যের নানা ধরন থেকে রসদ জোগাড়ের অবিরাম প্রচেষ্টা। যে-প্রচেষ্টা আজকাল হয়তো আমরা ভুলতে শিখছি এবং চাইছি। অস্বীকার করা যায় না যে, প্রমথ চৌধুরীর ‘দেখা’তে-ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে এ-কথা মনে হতে পারে কারও, কিন্তু আমরা বলতে চাইছি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আদান-প্রদানের ঔদার্য রয়েছে, একুটুই।

৩

বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার বিষয়ে ‘বুলবুল’ পত্রিকার সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর অভিমত জানতে চান। একটি বাক্যে খোলসা করে দিয়েছিলেন তাঁর অভিমত— ‘ফারসী আরবী ছেঁটে দিলে বাঙ্গলা ভাষা বলে কোন একটা ভাষাই থাকে না।’ বাংলা ভাষায় এমন কিছু আরবি, ফারসি শব্দ দীর্ঘদিন চলে আসছে সে-সব বাদ দিলে কথা-বলা, লেখালিখি-করা বন্ধ করে দিতে হয়। আরও বলেন— ‘কাণ্ডজ্ঞানরহিত হিন্দু সাহিত্যিক থাকেন, যিনি ফারসীর পরিবর্তে তার সংস্কৃত প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে চান, তাহলে তাঁকে বলি সংস্কৃত ভাষায় সে জাতীয় প্রতিশব্দ নেই।’ ‘বাঙ্গলা ভাষায় আরবী ফারসী শব্দ’ শিরোনামে এ-লেখা বুলবুল-এ ছাপা হচ্ছে ১৩৪১ বঙ্গাব্দে। এ-পত্র শেষ করছেন এই বলে যে, একদল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এককালে বাংলাকে প্রায় সংস্কৃত করে তোলার প্রস্তাব করতেন, একই কাজ যদি মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আসে তাহলে তাঁর অবস্থান একইরকম থাকবে, যা তিনি (১৩০৯ ব.) ‘কথার কথা’-য় লিখেছিলেন। আবার তাঁর-ই গদ্যে বিদেশি শব্দের বহুল ব্যবহারের অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে (১৩২৯ ব.) ‘আমাদের ভাষাসংকট’-এ লিখেছিলেন, ‘বাঙালি যে দেহে সংকর, মনে সংকর, ভাষায় সংকর’; এর জন্য আমরা দোষী নই। আসলে ভাষা ও জাতির চৈতন্যেই রয়েছে বহুত্ব, বিনিময়ের অবিরাম চিহ্ন; তাকে একঝটকায় খাঁটি বানাতে বা শুধু-ই ‘আমাদের’ বানাতে চাইলে বাক্-দেবী কাশী যাবেন না, মক্কা যাবেন ভেবে চলচ্ছক্তিহীন হয়ে রইবেন।

যে ব্যক্তিগত সংশয়, দ্বিধা ও সংকটের কথা লেখা শুরু সময়ে উল্লেখ করেছিলাম; লিখতে-লিখতে প্রমথ চৌধুরীই সংকট উত্তরণের সহায় হয়েছেন বলা চলে। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে প্রমথ চৌধুরীর ‘বাঙ্গলা ভাষায় আরবী ফারসী শব্দ’ কিংবা ‘উর্দ্দু বনাম বাঙ্গলা’ কিংবা ‘আমাদের ভাষাসংকট’ লেখার কালে বাঙালি যে-তিমিরে ছিল; এখনও কি সেই তিমিরেই রয়েছি? এখন তো একদল লোক ঠিক করে দিচ্ছে কী ‘আমার’ বাংলা ভাষা আর কী ‘ওদের’ বাংলা ভাষা আর সে-সব দেখে শুনে একদল বাঙালি হীরক রাজের স্তাবকবৃন্দের মতো কয়ে চলেছে ‘ঠিক ঠিক’। এই ‘আমরা’-ও কি একরকম করে কথা কয়? কোনও ভিন্নতা নেই শব্দ ব্যবহার, উচ্চারণে, প্রয়োগে? যদি না-থাকত, তাহলে আমাদের ভাষার স্থান হত মহাফেজখানা কিংবা শবাগারে।

প্রমথ চৌধুরীর গদ্য-বিষয়ক অবস্থানের দিকে নজর দিলে বোঝা যাবে, শব্দ কিংবা গদ্য বিষয়ে ছুঁতমার্গ বা নীতি-পুলিশি ছিল না তাঁর। যেভাবে তিনি শিখেছেন জেলে-কামার-কুমোর-মৃৎশিল্পীদের থেকে, সেই উদার আদান-প্রদানের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন মেলে তথাকথিত নিন্দিত সাহিত্য পড়া বিষয়েও।

অনেককাল আগে এক গ্রিক একটা খাট তৈরি করেছিল আর ফন্দি এঁটেছিল সবাইকে সে-খাটে শুইয়ে সমান করে নেওয়ার— সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে, যাতে করে কারও মধ্যে কোনও তফাত না-থাকে। সে-সংকল্পে রাস্তা থেকে লোক ধরে আনত আর ভাল-মন্দ খাইয়ে তুষ্ট করে শুইয়ে দিত সেই খাটে। তারা খাটের মাপের সঙ্গে মানানসই না-হলে কেটেকুটে কিংবা টেনেটুনে তৈরি করে নিত খাটের মাপে; লম্বা হলে উড়িয়ে দিত, মাথা খাটো হলে টেনেটুনে ছিঁড়ে ফেলত মাথা বা পা। আমরা কি প্রোক্রাস্টেসের খাটের মতো ভাষার খাট বানাতে চলেছি? বিনিময়ে চাইছি মারণ-সমতা? না কি বৈচিত্র্য, ভিন্নতার অবিরাম বিনিময়ের হাত ধরে পৌঁছতে চাই কোনও মানবিক অভিজ্ঞানে? প্রমথ চৌধুরীর ভাষা বিষয়ক লেখা নিয়ত খেয়াল করিয়ে চলে ধর্ম, জাত, শ্রেণিগত বিভিন্নতা, প্রকাশ ও উচ্চারণে অসমতাসমেত ভাষাটা বাংলা; এবং আমাদের সক্কলের, বাঙালির।

গ্রন্থপঞ্জি

প্রমথ চৌধুরী, প্রবন্ধসংগ্রহ, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৮৬

প্রমথ চৌধুরী, আত্মকথা, কলকাতা: মনফকিরা, ১৪১৮ব.

প্রমথ চৌধুরী, অগ্রন্থিত রচনা, কলকাতা: মনফকিরা, ২০০০

প্রমথ চৌধুরী, অগ্রন্থিত রচনা ২, কলকাতা: মনফকিরা, ২০০০

আনিসুজ্জামান ও আবদুর রউফ (সম্পা.), নির্বাচিত বুলবুল, ঢাকা: বুলবুল পাবলিশিং হাউস, ১৪০৭ব.