রতন থিয়ামের ‘চক্রব্যূহ’ প্রযোজনা প্রসঙ্গে কে. এন. পানিক্কর বলেছেন, এই নাট্যনির্মাণ তৎকালীন মণিপুরের যুবসমাজের দর্পণ। নাটকের বিষয়বস্তু প্লটের জটিল বুননে নাটক-রচয়িতার অভিপ্রায়কে স্পষ্টই করে না, বরং ‘text into action’ সৃষ্টি করে অভীপ্সিত উড়ান।

রতন থিয়াম নিজে বলেন, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে মণিপুরের সমাজ-সামাজিকতায় ক্রমাগত প্রবেশ করে গোলাবারুদের গন্ধ। আপনি নিয়মিত দোকান-বাজার করছেন, আনাজপাতি কিনছেন— আপনার গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রধারী মিলিটারি জওয়ান। এই বাস্তবতা বিলোড়িত করে তরুণ সমাজকে। বসন্তে ফুলের সমাহার কি শরতের নীল আকাশে মেঘ ভেসে যাওয়ার সঙ্গে তারা দেখে নিচ্ছে একের পর এক সাঁজোয়া গাড়ির আনাগোনা। রতন থিয়ামের মনে পড়ে, ইন্দো-বার্মা সীমানা-যুদ্ধের আবহেই ইম্ফলে এসেছিল রেকর্ড করে নিয়ে আসা প্রসেনিয়াম নাটক। সে আবার বাংলা নাটক। পরে লাইরেন্লক্পাম নরসিংহ মণিপুরি ভাষায় প্রসেনিয়াম নাটক মঞ্চস্থ করেন, ১৯২৫ সালে। শতবর্ষ আগে। ক্রমশ আব্রাহাম সোমরেন্দ্র (১৯২৫-২০০০), হেইস্নাম কানহাইলাল (১৯৪১-২০১৬), আতক্পাম তোম্চু (১৯৪৪-২০২১) প্রমুখের পথ ধরে আধুনিক মণিপুরি থিয়েটারে রতন থিয়ামের আগমন। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সঙ্গে এঁরা সকলেই কোনও না কোনওভাবে মোকাবিলা করেছেন তাঁদের বিভিন্ন প্রযোজনার মাধ্যমে। হেইস্নাম কানহাইলাল সরাসরি বলেন— ‘We are semi-urban, semi-tribal. We want to be modern but we don’t know how…’। রতন থিয়াম ঔপনিবেশিক আধুনিকতাকে বলতে চেয়েছেন একধরনের প্রহেলিকা। রতন থিয়ামের ‘হে নুংশিবি পৃথিবী’ (‘My Earth, My Love’) নাটকে এক বনদেবী বলে ওঠেন— চতুর্দিকে আগ্রাসনের অট্টহাসি। কোথা থেকে ভেসে আসছে ভারী পায়ের শব্দ। কাঁপছে মাটি। আমরা দুর্বল, আমরা নারী। আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের সন্তানরা। কী হবে তাদের ভবিষ্যৎ? কোন পথে এগিয়ে গেলে শোনা যাবে পরিত্রাণের বার্তা? আর-এক বনদেবী বলেন— অসহনীয় নির্যাতন, নির্বাসন… নিরালম্ব মানুষ আমরা। কোনওক্রমে টিকে রয়েছে আমাদের অস্তিত্ব।

আরও পড়ুন: ‘ঐতিহ্য’ ফুলের মতো, বিশ্বাস করতেন রতন থিয়াম! লিখছেন শেখর সমাদ্দার…

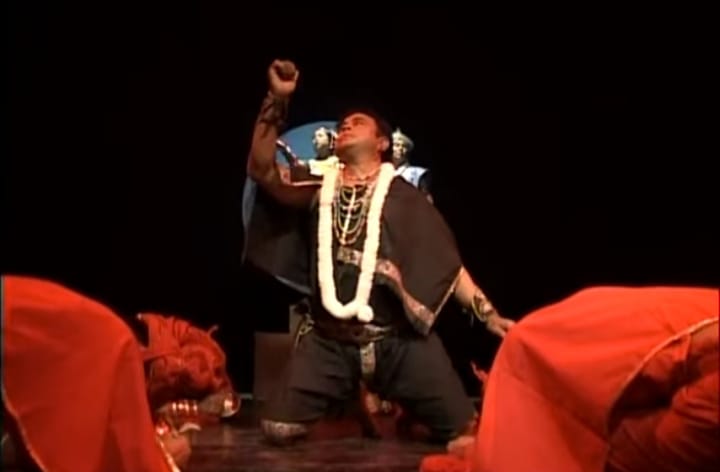

‘চক্রব্যূহ’ নাটকে সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যু থাকাকালীন চক্রব্যূহের দ্বার-উন্মোচনের বৃত্তান্ত অভাবনীয় কৌশলে উপস্থাপন করেন রতন থিয়াম। কী যেন এক অজানা ভয়ে সদ্য-পরিণীতা চারুশীলা সুভদ্রা তার পতি মহাবীর অর্জুনকে বলে চলেন— কেবলই যেন চতুর্পার্শ্বে অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা যায়। অদ্ভুত এক ধ্বংসের ভীতি মাঝে মাঝেই গ্রাস করে আমাকে। আমি আন্দোলিত হই। চেষ্টা করি নিজেকে স্থির রাখতে। খুঁজে ফিরি সান্ত্বনার কিছু কথা। অথচ চেনা-অচেনা নানা ভয় মহাভয়-রূপে প্রকাশিত হয়ে চলেছে আমার সম্মুখে। আমার গর্ভে সন্তান, কিন্তু কী হবে এই তরুণ প্রজন্মের! আমরা কি পারব এই পৃথিবীকে নতুন প্রজন্মের বাসযোগ্য করতে? সুপ্রিয়া সুভদ্রার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অর্জুন বলেন— শোনো প্রিয়া, এই জগৎসংসার চক্রব্যূহের ন্যায় এক জটিল পরিসর। আবর্তের ছাঁদে গড়া এই পৃথিবী। চক্রব্যূহের রহস্য উদঘাটন করব তোমার কাছে। এই তত্ত্ব এবং তার প্রয়োগের মধ্যেই লুক্কায়িত রয়েছে আত্মরক্ষার বিবিধ কৌশল। তবে চক্রব্যূহ থেকে নির্গমনের পথ না জেনে চক্রব্যূহে প্রবেশ করার কথা বলা বিপজ্জনক— বিধ্বংসী। আবার এই বৃত্তান্ত প্রথম থেকে শুরু না করলে আগাগোড়া তুমি বুঝবে কেমন করে? তৃতীয় পাণ্ডব বলে চলেন, চক্রব্যূহের তত্ত্ব, রহস্য প্রভৃতি। কোন উপায়ে ব্যূহের প্রবেশদ্বারের প্রতিরোধকে ধ্বস্ত করে যোদ্ধা প্রবেশ করবেন এই জটিল আবর্তে— এই তত্ত্ব আলোচনার মধ্যেই সুভদ্রা ঘুমিয়ে পড়েন। মহাভারতকথায় আছে, গর্ভস্থ অভিমন্যু পিতৃবাক্য থেকেই আহরণ করেছে চক্রব্যূহ ভেদ করার সুলুকসন্ধান। কিন্তু নিদ্রিতা মা সুভদ্রা। রতন থিয়ামের প্রায়োগিকতায় মঞ্চের মধ্যস্থলে আলোর নীচে বসে অভিমন্যু বলে চলে— ‘খোলো দ্বার মাতা। দুয়ার খুলে দাও। নিদ্রা পরিত্যাগ করো…’। কিন্তু ততক্ষণে অর্জুনের বলিষ্ঠ বাহুতে মাথা রেখে গভীর নিদ্রা গেছেন ক্লান্ত সুভদ্রা। তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যৎ নিয়ে বনদেবীরা বনে চিন্তিত। উদ্বিগ্ন মহাবীর অর্জুনের স্ত্রী সুভদ্রাও।

প্রযোজনাটি জুড়ে মণিপুরের performative tradition-এর বর্ণাঢ্য সমাহার। অভিমন্যুর জন্য যখন দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখন সকলের হাতে বেজে ওঠে করতাল। স্মরণ রাখতে হবে, করতাল সংকীর্তনের অঙ্গ। আবার এই সংকীর্তনকে গ্রিক নাটকের কোরাসের মতোও ব্যবহার করছেন রতন থিয়াম। সূত্রধরের সঙ্গে দুই কথকও আসছেন মঞ্চে। তাঁদের কণ্ঠেও হাহাকার। অভিমন্যুর প্রতিরোধের দৃশ্য spectacle-কেও হার মানায়। তাঁর অভিনেতারা শারীরিকভাবে প্রচণ্ড সক্ষম। দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, অশ্বত্থমা প্রমুখ মহারথীদের সঙ্গে একাকী সমরে তরুণ যোদ্ধা অভিমন্যু।

অভিমন্যুর কাহিনিতে Heroic cult-কে রতন থিয়াম পরীক্ষা করলেন নতুন বিন্যাসে। মণিপুরী যুবাদের বীরত্বের কাহিনি শুনিয়ে sectarian রাজনীতির বলি করে তোলার বিরুদ্ধে তাঁর বজ্রনির্ঘোষ। মণিপুরের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর তরুণ-তরুণীরা একে অপরকে মনে করে প্রতিদ্বন্দ্বী। সে-কথা স্মরণ করে রতন থিয়াম বলছেন— ‘We all become the offering. Our youths become the offering…’। এই রণরক্ত সফলতাকে সার্থক করতে কত তরুণ-তরুণীর প্রাণ যে অকালে ঝরে যায় তার হিসেব কে রাখে! এই প্রযোজনা নিয়ে তাঁর দল Chorus Repertory Theatre উপস্থিত হয়েছে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে, আমেরিকায়, ইউরোপ-সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে।

গত ২৭ মার্চ ২০২৪, বিশ্ব নাট্য দিবসের বার্তায় রতন থিয়াম বলেন— সীমান্তের কাঁটাতার পার করে গোটা পৃথিবী এক হোক। আমরা থিয়েটার করি সংবেদনশীলতার প্রসারে। শান্তি, অহিংসা প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে গোটা পৃথিবীজুড়ে। আফ্রিকা মহাদেশের অগণিত অনাথ শিশুদের কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। ইউক্রেন, প্যালেস্টাইন পরিণত হয়েছে রণাঙ্গনে। সেখানে খাদ্য নেই, পানীয় জল নেই, পরিধানের বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই। তবে কি আজও সভ্যতার বিকাশ দেখতে অপেক্ষা করতে হবে বহুযুগ? গোটা বিশ্বের মানুষ সংকটে। পরিবেশ সংকটে। কীভাবে রক্ষা পাবে মানবসমাজ?

রতন থিয়াম গড়ে তুলেছেন Chorus Repertory Theatre। সেখানে নাট্যনির্মাণের বিবিধ শৈলী নিয়ে নিরন্তর চলছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আবার নাট্যকর্মীরাই কৃষিকাজ করছেন, জল সংরক্ষণ করছেন, পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ সকলে যাতে ভালো থাকে সেই লক্ষ্যে কাজ করছেন।

রতন থিয়ামের বাবা তরুণকুমার থিয়াম রাসলীলা-নৃত্যগীতের প্রসিদ্ধ গুরু। তাঁর মা বিলাসিনী দেবী রাসলীলার নৃত্যাংশে অংশগ্রহণ করতেন। রতন থিয়াম বলেছেন— আমি তখন খুব ছোট। বাবা-মা চলেছেন রাসলীলা করতে। আমি তাঁদের সঙ্গেই গেছি – কস্টিউম বক্সে ঘুম পাড়িয়ে মা নৃত্য পরিবেশন করছেন। আবার এক ফাঁকে এসে দেখে যাচ্ছেন ছেলে ঘুমিয়ে আছে কি না।

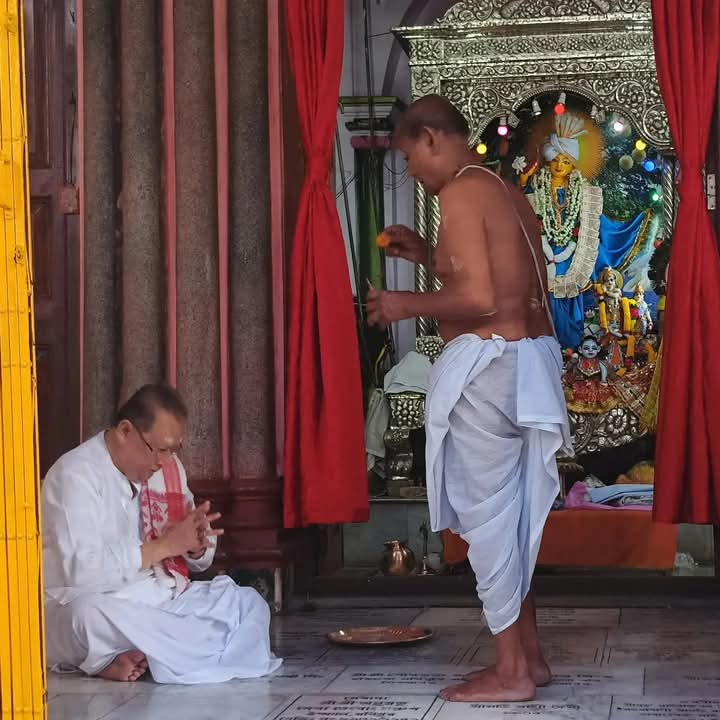

রতন থিয়ামের জন্ম ১৯৪৮-এ এই বঙ্গভূমে। নবদ্বীপেও রয়েছে আর-এক মণিপুর। ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে মেইতেই রাজা ভাগ্যচন্দ্রকে জমি দান করেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। সেখানেই গড়ে উঠেছে মণিপুরের রাজবাড়ির আদলে মন্দির। ভাগ্যচন্দ্রের উদ্যোগে কাঁঠাল কাঠের বিগ্রহ শ্রীঅণু মহাপ্রভু পূজিত হন সেখানে। রয়েছেন জগন্নাথ দেবও। গত শতকের চারের দশকে বিলাসিনী এবং তরুণকুমার দীর্ঘ দিন বসবাস করেছেন রাজা ভাগ্যচন্দ্রের মন্দিরে। তরুণকুমার-বিলাসিনী দেবী এই দম্পতি নৃত্যক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। রাসলীলা, পরিক্রমা, সংকীর্তন প্রভৃতিতে পারঙ্গম এঁরা। কাজ করেছেন উদয়শঙ্করের দলেও। সেই সুবাদে গিয়েছেন দেশে-বিদেশে। বৃক্ষলতা, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গের সেবা, ভুমি-রক্ষা এইসব ক্রিয়াকলাপকে বৈষ্ণবরা বলেন পঞ্চযজ্ঞ। Chorus Repertory নামক ‘যৌথখামার’-এ এও এক অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য। রসিকতা করে রতন থিয়াম বলেছিলেন, ecology-র প্রশ্ন বললে বিষয়টা সহজ হয়। আমাদের দেশাচার, লোকাচারের মধ্যেই রয়েছে এমন সব গূঢ় শিক্ষা। এই প্রতিবেদককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রতন থিয়াম প্রশ্ন তোলেন— ‘How can we deny the egalitarianism of Chaitanya?’

আধুনিকতা বিষয়ে রতন থিয়াম জানান— আধুনিকতার একটা অর্থ দাঁড়াচ্ছে, প্রযুক্তিকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে নেওয়া। চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনেক সুফল মিলেছে, জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে ঠিকই। কিন্তু মানবিক মূল্যবোধ কেন নির্বাসিত হল আমাদের সমাজ থেকে? এ কেমন অগ্রগমন! মণিপুরের বৈষ্ণবতা বিষয়ে রয়েছে বিবিধ প্রশ্ন। সন্নামাহি দেবীর পূজক বহু মণিপুরবাসীর ওপর বৈষ্ণব ধারার প্রভাব পড়েছে, এই ধর্ম চাপানো হয়েছে— এই অভিযোগ আজও শোনা যায়। একসময় রাজধর্ম যে! খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাব, সে-ও আছে। এই বিষয়ে তর্কের ধুলো কম ওঠেনি। গোষ্ঠী-সংঘর্ষও ঘটেছে। কিন্তু বৈষ্ণবতার সঙ্গে aesthetics-এর যে সম্পর্ক, সেটা কোন মূল্যে অস্বীকার করা যায়? চৈতন্য-পরবর্তী বঙ্গদেশে চিত্রকলা, সংগীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, কৃষিকাজ, পটচিত্র— প্রায় সর্বক্ষেত্রে যে তুমুল আন্দোলন, তা তো অবিস্মরণীয়। এসবই তাঁর পরিক্রমার অন্তর্গত বলে তিনি কখনও শিকড়ের টান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেননি।

Chorus Repertory Theatre প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৬ সালে। এই সংস্থার ৪৮ বছর পূর্তিতে তাঁরা উপস্থিত হন পুনরায় নবদ্বীপে। যেসব নাট্যকর্মী-শিল্পীরা তাঁদের যাত্রাপথের আনন্দগানে সঙ্গী হয়েছিলেন, তাঁদের স্মরণ করে Chorus Repertory-র এই বর্ষপূর্তি উদযাপন করলেন, নবদ্বীপে অবস্থিত মণিপুর রাজমন্দিরে শ্রীঅণু মহাপ্রভুকে সাক্ষী রেখে। এও রতন থিয়ামের একটি বিশেষ দিক। ঐতিহ্যের কাছে সততই তিনি নতমস্তক।

ইব্রাহিম আলকাজির এই ছাত্র থাং-তা অর্থাৎ অসিযুদ্ধে দারুণ পারদর্শী। সেই সঙ্গে শিক্ষা করেছেন যক্ষগান, কথাকলি, তামাশা, ভাবই, নৌটঙ্কি প্রভৃতি দেশজ performative art forms। বিদেশে গিয়ে শিখেছেন কাবুকি (জাপান) এবং নোহ্ নাট্য। দিল্লির পুরানা কিল্লাতে কাবুকি আঙ্গিকে তাঁর বর্ণাঢ্য ‘অন্ধযুগ’ প্রযোজনার কথা আজও চর্চা করেন নাট্যামোদী মানুষ! ‘অন্ধযুগ’ নাটকে যুযুৎসু বলে চলেছেন— ‘বাঁধা ছিলাম রথে/ কিন্তু আজ বুঝি ভুল অক্ষদণ্ডে/ বাঁধা ছিল সে চক্র।/ তাই অক্ষচ্যুত আমি।/ সঞ্জয় আমি।/ বহিষ্কৃত জগৎসংসার থেকে চিরসম্পর্কহীন…’। এই যুযুৎসুর ভূমিকায় নেমেছিলেন রতন থিয়াম নিজে।

ধর্মবীর ভারতীকে রতন থিয়াম ছাড়তে পারেননি। এই লেখকের রচিত ‘কানুপ্রিয়া’ কাব্য অবলম্বনে গড়ে উঠল তাঁর নতুন প্রযোজনা। এ একেবারে ভিন্নতর প্রণোদনা। শ্রীমতী রাধার দৃষ্টিতে এখানে শ্রীকৃষ্ণকে দেখা। যে-মুহূর্তে রাধা শ্রীকৃষ্ণের পা স্পর্শ করছেন, এক অশোকবৃক্ষ রাঙা হয়ে উঠছে অসংখ্য ফোটা ফুলে। প্রকৃতিতে জাগে হিল্লোল। তখন আকাশে আনন্দ, বাতাসে আনন্দ। শুধু রাধা-কৃষ্ণের কথা নয়। কৃষ্ণ চলে গেছেন অক্রুরের সঙ্গে মথুরা নগরীতে। সেই রাধার বিয়োগ-গাথার সূচনা। ক্রমশ কৃষ্ণের পরিসর হয়ে উঠছে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর। একাকী কুঞ্জে রাধিকা। তিনি কেবল বহন করেন শত শত সুখস্মৃতি।

কোভিড-কালে দেশে চারদিকে যখন বন্ধ সব কিছু, সেই সময়ই দীর্ঘ ফোনের বার্তালাপে শুনিয়েছিলেন এই প্রযোজনার কথা। অরণ্যানী বৃক্ষলতা যে যুগ যুগ ধরে মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে, এই নাট্যে সে-কথাও এসেছে নানাভাবে। বিয়োগ-ভক্তির তত্ত্ব নিয়ে এই নাটক, বলছিলেন রতন থিয়াম।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— ‘বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডিদাস বিরহের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডিদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া মানিয়াছেন। চণ্ডিদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া মানিয়াছেন।’ বৈষ্ণব কবির গানের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— ‘পৃথিবীর পাখির গানের অতীত আরেকটি গান শুনা যায়… সুন্দর কবিতায় কবিতার অতীত আরেকটি সৌন্দর্যমহাদেশের তীরভূমি চোখের সম্মুখে রেখার মতো পড়ে।’ সৌন্দর্যের এই বাতায়ন উন্মুক্ত করে আকাশের দিকে চেয়েছিলেন রতন থিয়াম।

‘নাট্যমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ’ গদ্যলেখায় শঙ্খ ঘোষ দেখান, পুরাণকথার মোড়কে বর্তমান বাস্তবতাকে আড়াল করার আয়োজন হয়েছিল ‘রক্তকরবী’ নাটকে। ‘পুরাবৃত্তের গাঁঠ-কাটা চলুক’, এই ছিল সর্দারদের অভিপ্রায়। কিন্তু কেন পুরাণ বর্তমান থেকে সরিয়ে নেবে চেতনাকে? সেটাই কি তার স্বভাব? রবীন্দ্রনাথ ঠিক কী দেখাতে চাইছিলেন এই অংশে? এর পরেই রাজার সেই সংলাপ— ‘মহাকাল নবীনকে সম্মুখে প্রকাশ করে চলেছে। মহাকালের অন্তর্গত থেকে এইভাবেই পুরাণ যখন কেবলই নবীনকে প্রকাশ করে চলে তখন সে সত্য, আর যখন তার অর্থ কেবল অতীতকে পিছনে বহন করে বেড়ানো তখন সে ঘোর মিথ্যে।’

এক সাক্ষাৎকারে রতম থিয়াম বলতে চাইছিলেন, তিনি বারবার ফিরে গেছেন পুরাবৃত্তের কাছে। তাঁর সামনে রয়েছে উপনিবেশিত মানুষের থিয়েটার, colonial theatre। ইউরোপ, বিশেষত ইংল্যান্ডের অনুকরণে গড়ে উঠেছে ঠাস বুনটে আবদ্ধ আমাদের প্রসেনিয়াম থিয়েটার। এই থিয়েটার আমাদের দেশের মানুষ অঙ্গীভূত করেছে ঔপনিবেশিক আয়োজনে। পরবর্তীকালে সচেতনভাবে বা অসচেতনতায়ও তাঁদের যাবতীয় প্রণোদনাকে উপনিবেশের থিয়েটারের সঙ্গে মোকাবিলা বললে ভুল হবে না।

রতন নিজে এসেছেন এই বাংলায়, নবদ্বীপচন্দ্রের টানে। বৈষ্ণব মহাজনপদ তিনি শিক্ষা করেছিলেন বাংলাভাষী শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে। এই সবটা মিলিয়ে তাঁর একটি অন্য অবয়বও আমরা যেন ভুলে না যাই।