মাত্র ছ-টা ভোট পেয়েছিল সে-বেচারা। বেচারা একটি কবিতা, রবীন্দ্রনাথের ‘তপোবন’। রবীন্দ্রনাথের ‘বড় আদরের’ ‘চৈতালি’ কাব্যগ্রন্থের কবিতা সে। আর, ‘সোনার তরী’র কপালে জুটেছিল তিনশোটা ভোট। একশো বছর আগে, তখনকার কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে বিদ্যাসাগর কলেজের কাছে ‘মহতাশ্রম’ বাড়িতে বসেছিল ভোটগণনাকেন্দ্র। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রতিষ্ঠার পরে ওটাই ছিল বইয়ের দোকান। হিরণকুমার সান্যালের স্মৃতি থেকে জানা যায়, দপ্তরের অনেক কাজও এই বাড়িতেই হত।

আরও পড়ুন: রবীন্দ্রনাথের আলুচাষ নিয়ে হাসাহাসি করতেন জগদীশচন্দ্র বসু, তবু কবির পরামর্শেই যেভাবে বদলে গেছিল চাষি মাধু বিশ্বাসের জীবন! লিখছেন আবীর কর…

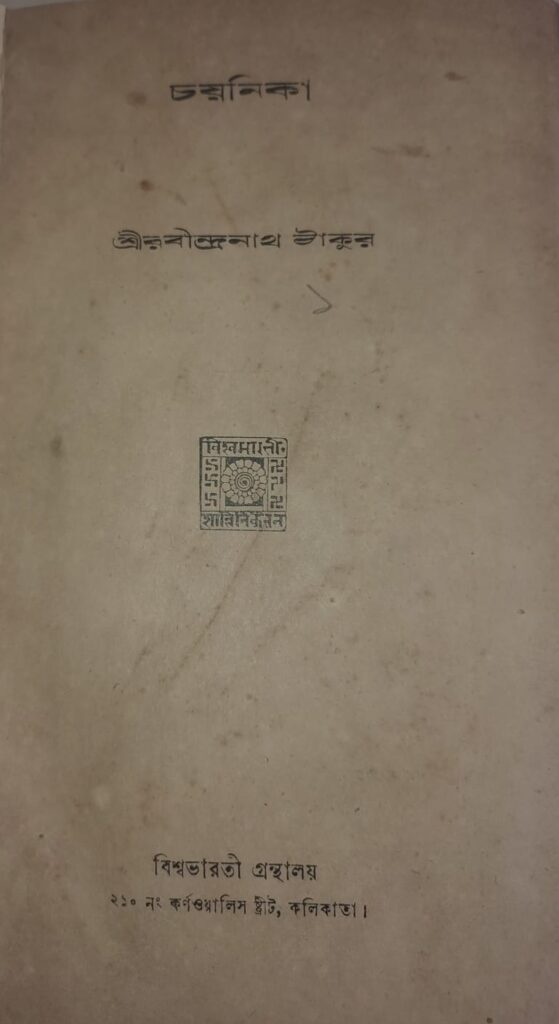

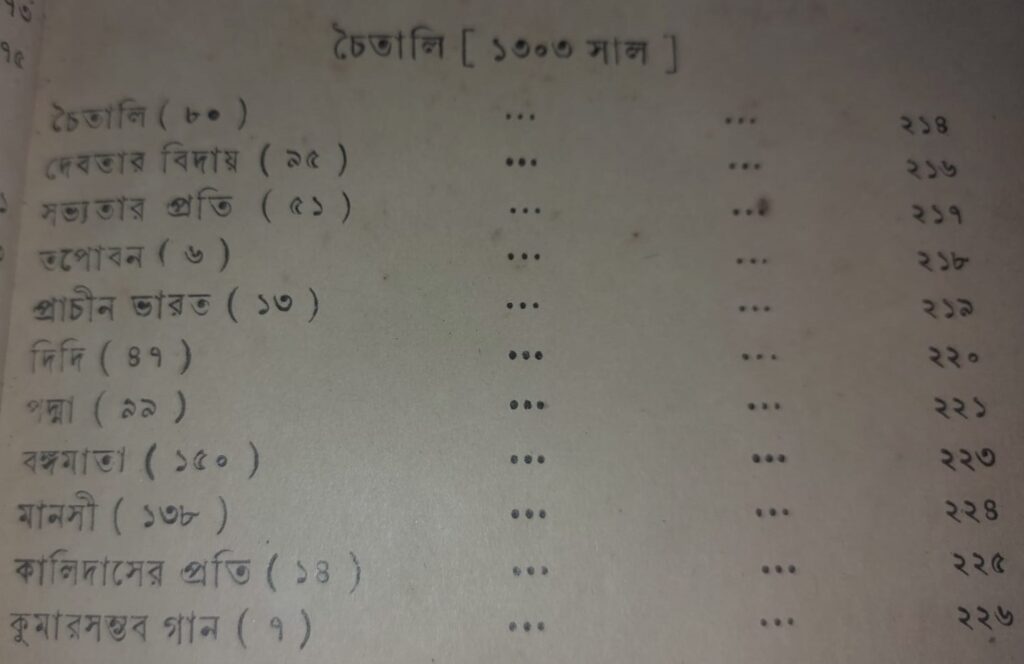

পাঠকের ভোটের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বাছাই করে কাব্যসংকলনের সেই অভিনব উদ্যোগ একবারই হয়েছিল। সে বইয়ের নাম ‘চয়নিকা’। এই কবিতা-বাছাই অবশ্য প্রথম সংস্করণের জন্য নয়। তৃতীয় সংস্করণের জন্য। সচিত্র ‘চয়নিকা’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে; সে ছিল ইন্ডিয়ান প্রেসের বই। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঠিক পরেই যে-বইগুলোর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ‘চয়নিকা’, আর তিন খণ্ডের ‘গল্পগুচ্ছ’। ‘চয়নিকা’র সেই প্রথম বিশ্বভারতী-সংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৩২) এবার শতবর্ষ ছুঁই-ছুঁই। আর তার পুরো কাজটার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। বইয়ের পাঠ পরিচয়ে তিনি লিখছেন: ‘রবীন্দ্রনাথের ২০০টি ভালো কবিতা বাছিয়া দিবার জন্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় ৩২০ জন পাঠক যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভোটসংখ্যা দ্বারা কবিতাগুলির জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কিছু আভাষ পাওয়া যায়। এর আগের সংস্করণ চয়নিকায় ১৩৬টি কবিতা ছিল; এবার ২০৮টি কবিতা দেওয়া হইল।’

না, কেবল এইটুকুই নয়। প্রশান্তচন্দ্র আরও জানাচ্ছেন, পরবর্তী এক সংস্করণে, যে, ‘মানসী’-র আগেকার কোনও কবিতা অত্যন্ত কাঁচা বলে রবীন্দ্রনাথ ‘চয়নিকা’য় রাখতে চাননি। তবু প্রশান্তচন্দ্র রেখেছেন সে-সময়ের কবিতা। কারণ, ‘এ বিষয়ে বাঙলা দেশের পাঠকবর্গ কবির সহিত একমত নহেন। আমরা পাঠকবর্গের মত অনুসারেই চয়নিকা সংকলন করিতে চেষ্টা করেছি।’

প্রশান্তচন্দ্র রেখেছিলেন ইতিহাসের খাতিরে, কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ ‘বাজে মাল’দের বিদেয় করতে চেয়েছিলেন। কিশোরীমোহন সাঁতরাকে লিখছেন, ‘চয়নিকার প্রথম দুটি কবিতা চলতেই পারে না। ছেলেমানুষিকে আমার নামে প্রচার কোরো না। চয়নিকায় বিস্তর বাজে মাল আছে— লজ্জা বোধ করি। সঞ্চয়িতায় ভুল থাকা সম্ভব, কিন্তু ইন্ডিয়ান প্রেসের নজির মিলিয়ে চললে ভুল থেকে ভুলান্তরে পড়তে হবে। নিজের শুভবুদ্ধির পরেও নির্ভর করা দরকার হবে। পাঁচটি ব্লকের মধ্যে চারটি যদি পেয়ে থাক আর একটি পাওয়াও দুঃসাধ্য হবে না। অন্য ছবিগুলি সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা? সবগুলিই কি দুষ্প্রাপ্য?’

আবার অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে যে চয়নিকার ‘সংগ্রহ ও সংবিভাগ’ পেয়ে তাঁর ভালই লাগছে, তবে ‘১২টি সংগ্রহ যোগ করে ১০০ সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে’। পরে অবশ্য আরও যোগ করা হয়; ‘চয়নিকা’র প্রথম সংস্করণে শেষ পর্যন্ত ১৩০টি কবিতা ছিল।

প্রথম সংস্করণে অবিশ্যি পাঠকের ভোটের ব্যাপার ছিল না। কিন্তু সেগুলি নির্বাচন করছিলেন কে, সেটাও স্পষ্ট নয়। ‘বেঙ্গলী’ পত্রিকায় ৮ জানুয়ারি ১৯১০ যে-সমালোচনা প্রকাশিত হল তা বলছে, ‘The editors, Babu Charoo Chandra Banerji and Money Lall Gangooly have exercised a judicious care in choosing the poems.’

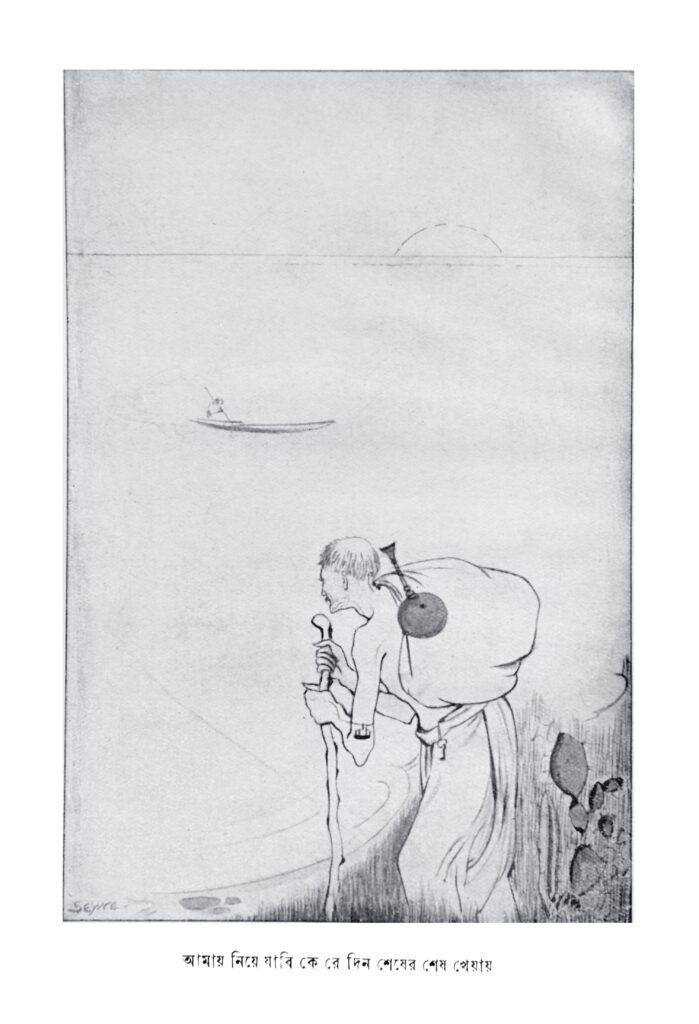

রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্রকে লিখেছেন: ‘তোমাদের বইগুলি এখনো ছাপাখানার জঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হচ্চে না দেখে সকলেই বিস্মিত। কিন্তু প্রকাশক নামক প্রাণীর চালচলন আমি জানি বলেই আমি বিস্ময় বোধ করচি নে। আজ সত্যেন্দ্র এসেছিলেন— তিনি চয়নিকার জন্যে উৎসুক। শৈলেশ বলছিল তোমাদের বিজ্ঞাপন পড়ে অনেকে বই কিনতে এসে ফিরে যাচ্চে— সেটা ক্ষতিজনক। শুনচি তোমরা মণিলালের কাছে, বিতরণের জন্য, কতকগুলি বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছ— কিন্তু এখন থেকে বিজ্ঞাপন বিলি করা আমি শ্রেয় বোধ করি নে।’ প্রকাশক নামক প্রাণীর শম্বুকগতি যখন গন্তব্যে পৌঁছল, বই যখন পেলেন রবীন্দ্রনাথ, ভাল লাগল না তখন। চারুচন্দ্রকেই লিখলেন, ‘চয়নিকা পেয়েছি। ছাপা ভাল, কাগজ ভাল, বাঁধাই ভাল। কবিতা ভাল কি না তা জন্মান্তরে যখন সমালোচক হয়ে প্রকাশ পাব তখন জানাব। কিন্তু ছবি ভাল হয় নি সে কথা স্বীকার করতেই হবে। এই ছবিগুলোর জন্যই আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছিলুম কারণ এগুলি আমার রচনা নয়। নন্দলালের পটে যেরকম দেখেছিলুম বইয়েতে তার অনুরূপ রস পেলুম না বরঞ্চ একটু খারাপই লাগল।’

জন্মান্তরে সমালোচক হয়ে প্রকাশ পেলে বাজে মালগুলিকে রবীন্দ্রনাথ বাজে মাল-ই বলতে পারতেন না কি পঁচিশ-বাইশে জেগে ওঠা ভক্তসংঘের চোখ রাঙানিতে বেমালুম চেপে যেতেন, বিষয়টা সেটা অবশ্য তাঁকে প্ল্যানচেটে না-নামালে বলা যাচ্ছে না।