এই রবীন্দ্রনাথ অন্য রবীন্দ্রনাথ, যিনি অক্সফোর্ডে ‘রিলিজন অফ্ ম্যান’ নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন, তিনিই পদ্মার চরে আলু চাষে মগ্ন হয়েছেন। যিনি হিজলি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে জ্বালাময়ী ভাষন দিয়েছেন, তিনি কুষ্টিয়ায় আখের কল খুলেছেন। যিনি বার্ণাড’শ, রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে নিভৃত আলোচনা করেছেন সত্যসুন্দর নিয়ে, তিনিই কফিলুদ্দিন আহমেদ বা জালালুদ্দিন শেখের সঙ্গে ধান খেতে পোকা মারার পদ্ধতি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করেছেন।— ‘জমিদার রবীন্দ্রনাথ’, অমিতাভ চৌধুরী

নিত্যপণ্যের দাম নিয়ে মাঝে মাঝেই বাজার গরম হয়। বিশেষত প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় শাক-সবজির দাম বাড়লে পাবলিকের মেজাজ হয়ে যায় খাট্টা। তার মধ্যে যখন আলুর দাম বেড়ে ওঠে, তখন বাজার সরগরম। আলু কেনাবেচায় ক্রেতা-বিক্রেতার স্বরও গরম হয়। শাক ও সবজির মধ্যমণি যে-আলু, তার দামে যখন আগুনের পরশ, তখন মধ্যবিত্তের ঘুম ছুটে যাওয়ার জোগাড়। এমনিতে রান্নাঘর ছাড়া, বাকি ঘরে-বাইরে আলু কোনওদিনই যোগ্য সম্মান পায়নি, অথচ আলু ছাড়া বাঙালির অধিকাংশ শাক-সবজি, মাছ-মাংস, মায় বিরিয়ানি পর্যন্ত কেমন যেন আলু-নেই আলু-নেই অপূর্ণতা। আলুর নিজস্ব কোনও স্বাদ-গন্ধ নেই, আবার সেই আলুই সব ধরনের স্বাদ-গন্ধ এমনকী বর্ণকেও যথাযথ রক্ষণ করে রাখে। এবং ভক্ষণ-কালে ভক্ষকের স্বাদকোরকে সঠিক স্বাদ-গন্ধ ফিরিয়ে দেয়। তাই স্বীয় ক্ষেত্রে স্বাদু না-হয়েও, আলু সুস্বাদু। শুধু নিরামিষে নয়, আমিষেও সে যথেষ্ট মিলেমিশে থাকে।

আরও পড়ুন: ‘এই মেয়েটি কাদের বাড়ির?’ নন্দিনীর ভূমিকায় এক ‘কিশোর’-কে দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের! লিখছেন অর্পণ ঘোষ…

বাঙালির রান্নাঘর থেকে রেস্টুরেন্ট অবধি পদে-পদে আলুর উপস্থিতি। আর শুধু বাঙালি কেন, তথ্য বলছে সারা বিশ্বে চাল, ডাল, গম, ভুট্টার পরই আলুর স্থান। দুঃখের বিষয়, তারপরও একমাত্র দর ঊর্ধমুখী না হলে আলুর কোনও কদর নেই। উলটে আলুকে নিয়ে শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত বাঙালির অন্তত প্রকাশ্যে একটা এলেবেলে অশ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠে। অথচ একমাত্র আলুরই দম হয়। যাই হোক, আমিষ-নিরামিষ নির্বিশেষে সবার সঙ্গে সাবলীল মিশে যাওয়ার দরকারি মাধ্যম যে-আলু, তার যাত্রাপথের ইতিহাসেও এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে আছেন আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মহলে হয়তো বিষয়টা নতুন নয়। বিশেষত যাঁরা তাঁর শিলাইদহে জমিদারি সম্পর্কে অল্পবিস্তর পড়াশোনা করেছেন, তাঁরা জানেন শিলাইদহে পদ্মার চরে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম আলুচাষের উদ্যোগ নিচ্ছেন।

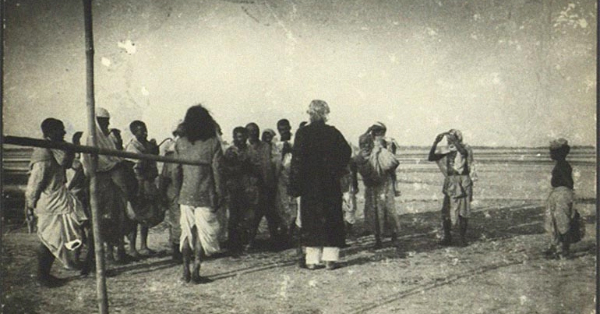

শিলাইদহে তখনও পর্যন্ত আলুচাষ প্রচলিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চাষি-প্রজাদের নানাবিধ চাষে উদ্বুদ্ধ করতেন। সেই যে গরিব চাষি মাধু বিশ্বাস, যার গল্প শুনিয়েছেন শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, তার ‘সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ’ গ্ৰন্থে। সময়কাল উনিশ শতকের শেষ দশক। তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ, পিতৃআজ্ঞা পালনে গেছেন শিলাইদহে ঠাকুরবাড়ির জমিদারি সামলাতে। সেখানে বৈচিত্র্যে ভরা প্রকৃতি আর বিচিত্র মানুষের সঙ্গে সংযোগ ঘটে কবির। সেই অসংখ্য প্রজামাঝে এক কর্মঠ, বীরপুঙ্গব মাধু বিশ্বাস। বৃকোদর ভীমের মতো চেহারা, একশো বছরেরও বেশি বেঁচেছিল। যৌবনে সে ছিল বিরাট বীর, তার চেয়েও বেশি ছিল গরিব। তারপরও তার তিন-তিনটি বিয়ে এবং সেই অনুপাতে ছেলেমেয়ে। বিরাট পরিবার, রোজগার নেই। একবার পদ্মার চরে সে যেন লুকিয়ে কিছু বীজ পুঁতছিল। তখন বাবুমশাই রবীন্দ্রনাথের বোট পদ্মার চরে নোঙর করা থাকত। বিষয়টা চোখে পড়ল রবীন্দ্রনাথের। ডেকে পাঠালেন মাধুকে। শুনলেন তার গল্প, জানলেন তার দারিদ্র। কোনওরকম কর দিতে অপারগ। নিষ্কর জমি চায় মাধু। কষ্টিপাথর দিয়ে চাঁছা মাধুর শরীর। কষে চাষ করার যথেষ্ট মেহনত তার বাহুতে, স্কন্দমূলে সঞ্চিত। কবি, মাধুকে বললেন, ‘তুমি পদ্মাচরের চরচা জমি নাও, তার সঙ্গে তোমার পরিশ্রম করার ক্ষমতা এবং খুব কষে জমি চাষ করার মনোগত ইচ্ছা যোগ করো। দ্যাখো, ঠিক ফল ফলবে।’ কবি পরামর্শ দিলেন বালিমাটিতে তরমুজ আর কাঁকুড় ফলাতে। আর সময়বিশেষে নিদান দিলেন কলাই চাষ করার।

রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ মেনে, নেমে পড়ল মাধু বিশ্বাস। সঙ্গে তার দুই জোয়ান ছেলে। দিন-রাত এক করে তারা চরে পড়ে রইল। আশানুরূপ ফলও পেল তারা। এইভাবে বেশ কয়েক বছর চাষের পর, মাধু একটু-একটু করে বাদা জমিতেও তার পরিশ্রমের ফসল ঘরে তুলল। চাষের খরচ, ঠাকুর এস্টেটের খাজনা মিটিয়েও, শুধু লাভের টাকায় প্রৌঢ় মাধু বানাল দোতলা কোঠাবাড়ি। জমি-জিরেত বেড়ে চলেছে। বেড়ে চলেছে হাল বলদ। গাইগোরুতে ভর্তি তার গোয়াল। একদিন অবস্থাপন্ন এই চাষি-প্রজার বাড়িতে নাকি সস্ত্রীক এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর আসার বার্তা পেয়ে মাধু কুষ্টিয়া বাজার থেকে সেগুন কাঠের চেয়ার আনিয়েছিল। কবি, মাধু বিশ্বাসের খামার, ধানের গোলা, গোয়াল ঘুরে-ঘুরে দেখেছিলেন এবং যারপরনাই খুশি হয়েছিলেন। হাসতে-হাসতে বলেছিলেন, ‘কী মাধু, আমার কথা ফলল তো?’

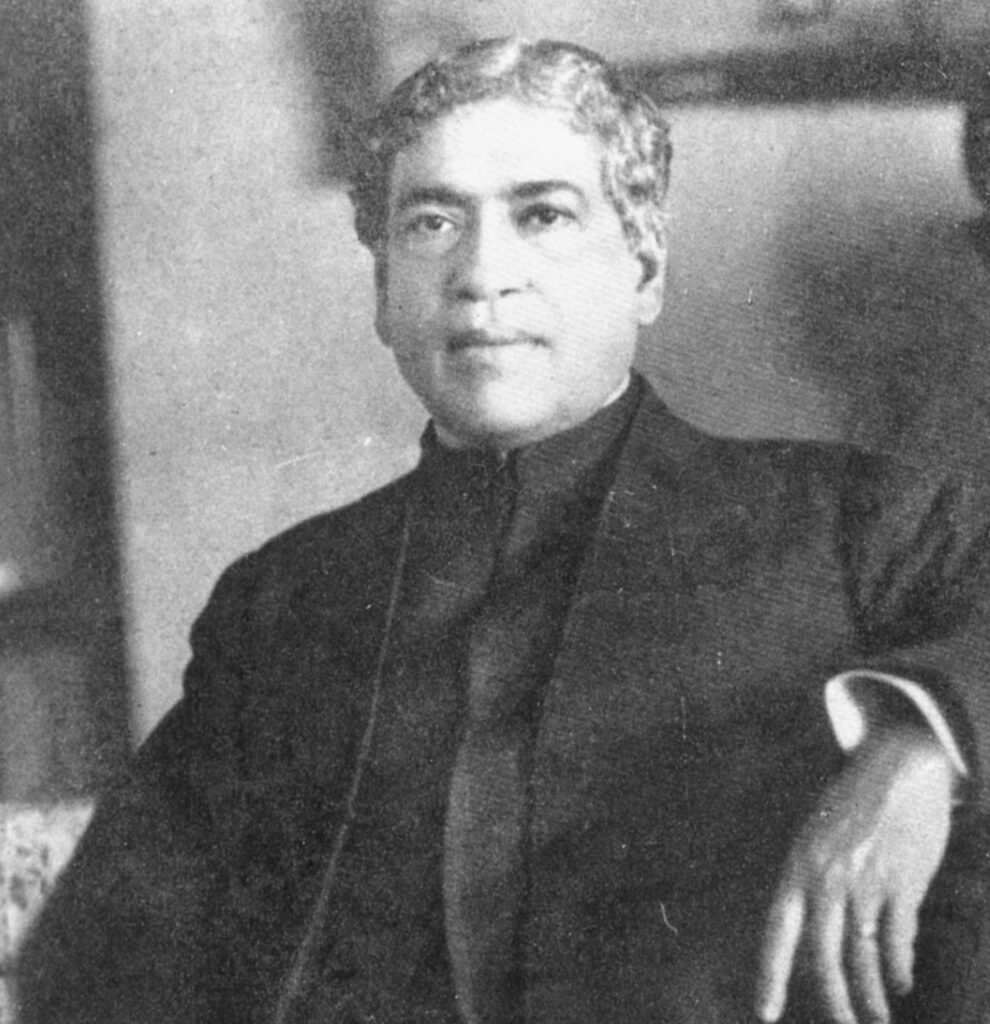

মানুষ বুঝে উপযুক্ত নিদান দেওয়া, অভিনব সব পরামর্শ দান, সম্ভাবনাকে উজ্জীবিত করে সাফল্যের মুখোমুখি দাঁড় করানো, এসব তো রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের সমাজজীবনে ছিলই; তার পাশাপাশি ছিল, নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নতুন কিছু করে দেখানোর তাগিদ। সেরকম এক তাগিদ থেকেই রবীন্দ্রনাথ সেবার নৈনিতাল-আলুর চাষে উদ্যোগ নিলেন। শিলাইদহের উত্তরে বিশাল পদ্মার বিস্তীর্ণ চর, যার বালিমাটি আলু চাষের উপযোগী। বেশ কিছু চাষিদের বোঝালেন, কিন্তু তারা এই নতুন ফসলের রকমসকম বোঝে না, ফলে তারা কেউই সাহস করল না। ‘যদি তোর ডাক শোনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে…।’ কবি একাই নেমে পড়লেন চাষে। তখন কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। যিনি একাধারে কবি, নাট্যকার, গীতিকার। আবার অন্যদিকে বিলেত থেকে কৃষিবিদ্যায় শিক্ষিত। সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল কুষ্টিয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ফি-হপ্তায় তিনি শিলাইদহে কবির কাছে আসেন। যেমন আসেন জগদীশচন্দ্র। সপ্তাহান্তে সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি-সংক্রান্ত আলাপ-আড্ডায় জমাট হয় কবির কুঠিবাড়ি। তাই, কবির মাথায় আলু চাষের বিষয় আসতেই, মনে এল বন্ধুবর দ্বিজেন্দ্রলালের কথা। তড়িঘড়ি তলব করা হল তাকে। দুই খ্যাতিমান কবি ও নাট্যকারের আলোচনা চলল আলুচাষ বিষয়ে। পরবর্তীতে এই দুই ব্যক্তিত্বের আড়াআড়ি নিয়েও ওয়াকিবহাল মহলের নানা কথা। সেই দুজন মিলেই শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে বসে আলুচাষ নিয়ে এক সময়ে গভীর শলাপরামর্শ করেছেন। এও বড় কম চাঞ্চল্যকর তথ্য নয়!

দ্বিজেন্দ্রলালের কথামতো বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা হল। নৈনিতাল থেকে এল আলুর বীজ। বেশ কয়েক হাজার টাকা দিয়ে হল মাটি পরীক্ষা। তারপর প্রয়োজনীয় জৈবসার দিয়ে কুঠিবাড়ি-সংলগ্ন জমিতেই হল আলুর চাষ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রথমবার রবীন্দ্রনাথের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। আলুর ফল, এক প্রকার নিষ্ফল। অথচ তার দেখাদেখি দু’একজন চাষি নিজেদের মতো করে নদীর চরে চাষ করেছিল। যাদের জানা ছিল না কোনও বৈজ্ঞানিক প্রণালী। যাদের ছিল না, দ্বিজেন্দ্রলালের মতো এগ্ৰিকালচার ডিগ্রিপ্রাপ্ত বন্ধু। অসার চরের বালিতে তাদের হাতে আলু মন্দ হয়নি। আসলে মাধু বিশ্বাসের মতো চাষিদের ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতা, জল ও মাটির ভাষা চিনতে পারার প্রগাঢ় ক্ষমতা। সেবার রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের কাজকে নিয়ে পরিহাস করলেন। চাষিদের দিলেন উৎসাহ। পরের বার তাদের জন্য আবার নৈনিতাল থেকে আনিয়ে দিলেন আলুর বীজ, চাষিদের হয়ে কুষ্টিয়া সরকারি কৃষিবিভাগ থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায়েও তৎপর হলেন। আর শুধু আলু নয়, ভুট্টা, কপি, মটর, এমনকী আখচাষেও রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের উৎসাহিত করে এসেছেন বরাবর। শিলাইদহে আখের উৎপাদন ছিল ভাল। যে-কারণে কুষ্টিয়ায় Tegore & Co.-এর তাঁতের ব্যবসা ও পাটের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয় আখ-মড়াইয়ের কলের ব্যবসাও। সেই সময়ে শিলাইদহে ‘ধলি’, ‘কাজলা’, ‘নাটা’ নামে তিন জাতের আখের চল ছিল। এর সঙ্গে কবির উদ্যোগে ঢাকা থেকে এল ‘গান্ডারি’ প্রজাতির আখ। শোনা যায়, বোলপুর-শান্তিনিকেতনেও এসেছিল ওই আখের চারা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে কবি গুটিপোকার চাষেও প্রচুর অর্থব্যয় করেন এবং তাতে ব্যর্থ হন। এক সময়ে শিলাইদহের কাছে কুমারখালিতে ঠাকুরবাড়ির একটি রেশমকুঠি ছিল। বিদেশের বাজারে তার চাহিদাও ছিল ভাল; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পিতার বিপুল ঋণের বোঝা কমাতে কুমারখালির রেশমকুঠি বিক্রি করে দেন। কবি দেশীয় রেশমশিল্পের বিষয়ে আগ্ৰহী হন, বন্ধুবর অক্ষয়কুমার মৈত্রের উৎসাহে। মৈত্র মহাশয় তখন রাজশাহীর প্রসিদ্ধ উকিল। তিনি কবিকে গোটাকয়েক রেশমগুটি উপহার দেন। শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে কবির রেশম চাষে, প্রবল উৎসাহের সঙ্গে সামিল হন রথীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক লরেন্স সাহেব। এই বিষয়ে বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুকে চিঠিতে লিখছেন, ‘লরেন্স স্নান আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কীটসেবায় নিযুক্ত। আমাকে সে দিনের মধ্যে দশবার করিয়া টানাটানি করে— প্রায় পাগল করিয়া তুলিল। ইংরেজ জাতি কেন যে সকল বিষয়ে কৃতকার্য হয় তাহার প্রত্যক্ষ কারণ দেখিতেছি।’ যদিও শেষমেশ সেই রেশমচাষের অভিজ্ঞতা ভাল হয়নি। কবি ‘আশ্রমের রূপ ও বিকাশ’ গ্ৰন্থে লিখছেন, ‘প্রচুর ব্যয় ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পর মাল জমল বিস্তর। বিশেষজ্ঞরা বললেন উৎকৃষ্ট, এজাতের রেশমের এমন সাদা রঙ হয় না।… লরেন্স বাজার যাচাই করে জানলে, এখনকার দিনে এ মালের কাটতি অল্প, তার দাম সামান্য।’ যদিও তারপরও চাষের ক্ষেত্রে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত ছিল না।

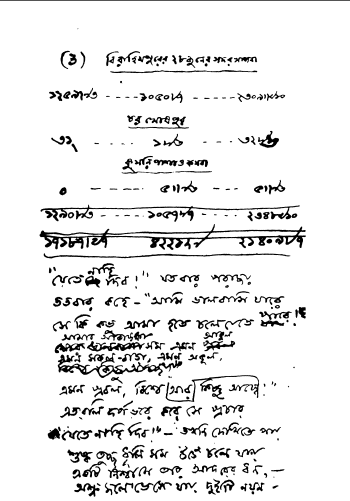

চাষ করার আনন্দ, নিজের চষা জমিতে ফল ও ফসল ফলানোর আনন্দ, সেই সৃষ্টিসুখের মাঝে কবি তৃপ্ত থাকতেন। ২৪ জুন ১৮৯৯, শিলাইদহ কুমারখালি থেকে বন্ধুবর জগদীশচন্দ্র বসুকে চিঠিতে লিখছেন, ‘আমার চাষবাসের কাজও মন্দ চলিতেছে না। আমেরিকান ভুট্টার বীজ আনাইয়াছিলাম, তাহার গাছগুলো দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠিতেছে। মান্দ্রাজি সরু ধান রোপন করাইয়াছি তাহাতেও কোন অংশে নিরাশ হইবার কারণ দেখিতেছি না। দ্বিজেন্দ্রলাল বাবু সোমবারে সস্ত্রীক আমার শস্যক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করিতে আসিবেন।’ রবীন্দ্রনাথের চাষ থেকে শুরু করে গল্প লেখা, সবেতেই উৎসাহ জোগাতেন বিজ্ঞানী-বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসু। আর আলুচাষে রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থতা নিয়ে পরে জগদীশচন্দ্র নাকি খুব হাসাহাসি করতেন। সে-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সরস মন্তব্যের আগে, শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর ‘শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ’ গ্ৰন্থে উল্লিখিত তথ্য থেকে উদ্ধৃত করি, রবীন্দ্রনাথের আলুচাষ সম্পর্কে Land Records of Agriculture Office-এর ১৮৯৯ সালের বার্ষিক রিপোর্ট— ‘Experiment with Nainital Potatoes were made by Mr. Rabindranath Tagore in the Tagore Estate at Shelidah in the Kusthia Sub-division. The crop was not satisfactory owing to the defective cultivation. One of Mr. Tagore’s continents, however, working under more favourable circumstances obtained a bumper crop from a portion of the same seed, and success of the experiment is said to have induced several neighbouring Rayots to take the potato cultivation. Their experiments together with others introduced by Mr. Tagore on his farm will be continued.’

কৃষিভবনের বার্ষিক প্রতিবেদনটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। এর পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ তাঁর আলুচাষের প্রাথমিক ব্যর্থতাকে কীভাবে নিয়েছিলেন, তার সরস বর্ণনা আছে, কবির ‘আশ্রমের রূপ ও বিকাশ’ প্রবন্ধে, তিনি লিখছেন, ‘শিলাইদহে কুঠিবাড়ির চারিদিকে যে জমি ছিল প্রজাদের মধ্যে নতুন ফসল প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে নানা পরীক্ষায় লেগেছিলেম। এই পরীক্ষা ব্যাপারে সরকারি কৃষি বিভাগের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা অত্যধিক পরিমাণে মিলেছিল। তাদের আদিষ্ট উপাদানের তালিকা দেখে চিচেসটরে যারা এগ্ৰিকালচারাল কলেজে পাশ করেনি, এমনসব চাষিরা হেসেছিল, তাদেরই হাসিটা টিঁকেছিল শেষ পর্যন্ত। মরার লক্ষণ আসন্ন হলেও শ্রদ্ধাবান রোগীরা যেমন করে চিকিৎসকদের সমস্ত উপদেশ অক্ষুন্ন রেখে পালন করে। পঞ্চাশ বিঘে জমিতে আলু চাষের পরীক্ষায় সরকারি কৃষিতত্বপ্রবীণদের নির্দেশ সেইরকম একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছি। তাঁরাও আমার ভরসা জাগিয়ে রাখবার জন্য পরিদর্শনকার্যে সর্বদাই যাতায়াত করেছেন। তারই বহু ব্যয়সাধ্য ব্যর্থতার প্রহসন নিয়ে বন্ধুবর জগদীশচন্দ্র আজও প্রায় মাঝে মাঝে হেসে থাকেন। কিন্তু তাঁর চেয়েও প্রবল অট্টহাস্য নীরবে ধ্বনিত হয়েছিল চমরু নামধারী এক হাত কাটা সেই চাষির ঘরে যে ব্যক্তি পাঁচ কাঠা জমির উপযুক্ত বীজ নিয়ে কৃষিতত্ত্ববিদের সকল উপদেশই অগ্ৰাহ্য করে আমার চেয়ে প্রচুরতর ফল লাভ করেছিল।… পাঠকরা হাসতে চান হাসুন, কিন্তু একথা যেন মানেন যে শিক্ষার অঙ্গরূপে এই ব্যর্থতাও ব্যর্থ নয়।’

বাস্তবিক তাই, রবীন্দ্রনাথ হাল ছেড়ে দেননি। তাঁর ‘বহু ব্যয়সাধ্য ব্যর্থতা’কে মনে রেখে, পুত্র রথীন্দ্রনাথকে ১৯০৬-এ এবং জামাতা নগেন্দ্রনাথকে ১৯০৭ সালে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে উচ্চতর পড়াশোনা করার জন্য। তারপর হাতেকলমে চাষাবাদ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেন, শিলাইদহ কুঠিবাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমে ষাট বিঘা জমিতে। সেখানে চাষের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনা হয়, কেনা হয় ট্রাক্টর। জৈব সারের ভাবনা থেকে, বাজারের অবিক্রীত মাছ জেলেদের কাছ থেকে কম দামে কিনে, মাটিতে গর্ত করে রেখে দেন। যা পরবর্তীতে ভাল সার হবে। চাষের ক্ষেত্রটিতে রবীন্দ্রনাথ যে বরাবর খুব সফল হয়েছেন, তা নয়। কিন্তু তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেমে থাকেনি। ব্যর্থতাকেও শিক্ষার অঙ্গরূপে ধরে নিয়েই তিনি এগিয়েছেন আজীবন। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য।