গত শতাব্দীর শুরুতে, বেশ তো ছিল, পশ্চিমি শিল্প। অস্তায়মান রূপসীর আঁচলে যেন রক্তকরবীর বিভা, যেন আরামপ্রদ অবসর বিনোদন। প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবে প্রলয় ঘনিয়ে এল, যেন তাতার হানাদারি। পাবলো পিকাসো ও সালভাদোর দালি— এই দুই স্প্যানিশ মাতাদর দখল করে নিলেন যাবতীয় ক্যানভাস। গত পাঁচশো বছর ধরে ছবি দেখার বা ছবি আঁকার যে সারস্বত চর্চা অনুমোদিত হয়েছিল, তা কেমন যেন সহসা যজ্ঞভূমিতে পা দেওয়া এই দুই চাঁড়ালের পদপাতে তছনছ হয়ে গেল। যদি একটু মার্জিত ভাষায় বলি, তাহলে ওয়াল্টার বেঞ্জামিনকে স্মরণ করব, যে, বুর্জোয়া সংস্কৃতি তার শেষ স্ন্যাপশটটি তুলে রাখার সুযোগ পেল, আর যদি মনস্তাত্ত্বিক লাঁকাকে উদ্ধৃত করি, তাহলে বলব, সমস্ত পরাবাস্তবতাই ছিল সাংস্কৃতিক আবহমণ্ডলের ঘনীভূত নিম্নচাপ।

পৃথিবীতে একদিন কার্তিকের জ্যোৎস্না এসে মহীনের আস্তাবল আলো করে দিলে, প্যারিস নগরীর সিরানো কফিঘরে ব্রেতোঁ, এলুয়ার, বুনুয়েল, দালি, আরাগঁ প্রমুখ কিন্নরদলকে ক্রীড়ারত দেখা যায়। যখন সর্বস্ব যায় বস্তুকামে, গৃধ্নুতায়, নানাবিধ কাজে— তখন এই যুবাদল স্নায়ুর নীল নকশা অনুযায়ী বাস্তবের শহরতলিতে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তখন, সেই বিদ্যুৎপ্রভ ১৯২৪ সালে, তরুণ চিকিৎসক, কবি ও দেবতাদের বন্ধুদের মতো সুদর্শন, আদ্রেঁ ব্রেতোঁ প্রকাশ করলেন পরাবাস্তবতার প্রথম ইস্তেহার। হে নক্ষত্র, হে কুসুম, হে সৌন্দর্যের নগ্ন ওষ্ঠদ্বয়, রাত্রির উৎসপথ খুলে দাও।

আরও পড়ুন : সবসময় বন্দিত নন, ক্ষেত্রবিশেষে ঘৃণিত, তাও পল গগ্যাঁর শিল্প আমাদের মুক্তি দেয়! লিখছেন কুণাল বিশ্বাস…

মাদ্রিদ থেকে প্যারিসে এসে সালভাদোর দালির সঙ্গে পিকাসোর দেখা হল, আর তখনই দালি খুঁজে পেলেন আত্মার কম্পাস। ১৯২৯ সালে দ্বিতীয় ইস্তেহার প্রকাশের পর জানা গেল, পরাবাস্তব আসলে বাস্তবের বিচারালয় ও শাস্তিদানের সমারোহ। আমি বলব, পিকাসো এবং দালি যেন স্বর্গীয় পিতা এবং তার সন্তান, গোপন অন্তর্ঘাতক হিসেবে সমতলীয় ও রৈখিক জ্যামিতির নকলনবিশি প্রত্যাখ্যানে আমাদের বাধ্য করলেন। রেনেসাঁর চোখ চিরে দেওয়া হল। ভাগ্যিস এই মহান স্পেনীয়দ্বয় গ্রেকো-রোমান ঐতিহ্য ও ফরাসি নান্দনিকতাকে প্রশ্ন করলেন!

অবশ্য, স্পেনের চিত্রকলায় যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে অন্তঃসলিলা সত্যের উদ্বোধনের জন্য একটা প্রয়াস ছিলই। ভিলাসকেথ ও গোইয়া— দু-জনেই রেনেসাঁর যুক্তিবিচারকে মান্য করেননি। বরং, আলো-অন্ধকারে খুঁজে পেতে চেয়েছেন কিছু লুপ্ত সংকেত, যা দাবি করে হিংস্রতা ও অ-রমণীয়তা।

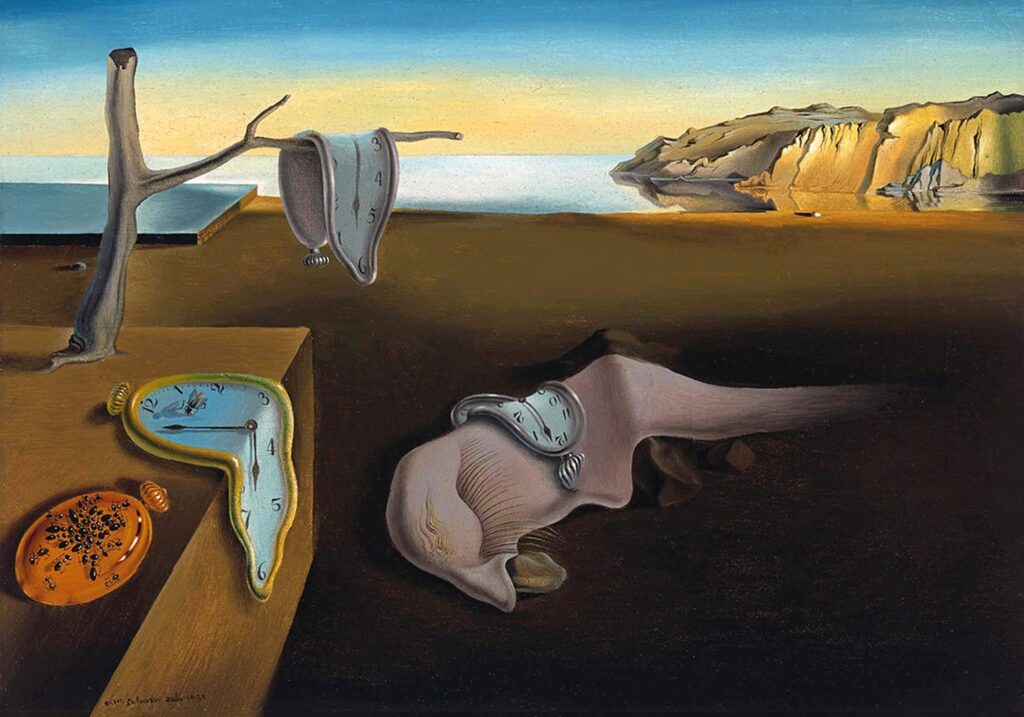

সুতরাং, দালি ও বুনুয়েল যখন ‘আঁশিয়েন আঁদালু’ ছবিটি করলেন, তার প্রথম ক্লোজ-আপটিই ছিল ভাষাকে কৌমার্য ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন বা শৃঙ্খলামুক্তির দিন। এই একই কাজ স্পেনে লোরকা ও বাংলায় জীবনানন্দ দাশ শুরু করেছিলেন। তবু, দালিকে আমরা চলমান চিত্রমালার জন্য চিনব না, বরং চিহ্নিত করব, আধুনিক পদার্থবিদ্যার সঙ্গে তাঁর সফল রতিক্রিয়ার কারণে। দালির ঘড়িগুলি নরম, কারণ, তা পদার্থের বিচ্ছিন্নতার মর্ষকামী ফসল। দালি যখন তিনের দশকের শুরুতে বিস্মরণের প্রতিরোধে ‘পারসিস্টেন্স অফ মেমোরি’ আঁকেন, অথবা, সামুদ্রিক গুল্মের মধ্যে যখন তাঁর জিরাফ দাঁড়িয়ে থাকে, কিংবা ভ্রমর তার পরাযৌক্তিকতা নিয়ে দিবানিদ্রাকে আক্রমণ করে, তখন আমরা বুঝি— দালির নির্জন করতলে শুধু ফ্রয়েডের যৌন উপচার নয়, আইনস্টাইনের সমীকরণ-সমূহও আছে। এই যুগপৎ অভিঘাতেই আমাদের মনে হয়, দালি স্বর্গ থেকে নেমে আসা উন্মাদ। এই সেই ‘ক্রিটিকাল প্যারানোইয়া’-র উদ্বোধন।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, পদার্থবিদ নিলস বোরকে যখন বলা হয়েছিল, সমন্বিত ফিল্ড থিওরি একটি উন্মাদদের পাঠশালা, তখন তিনি সবিনয়ে বলেছিলেন, হতে পারে, কিন্তু আমাদের দেখা উচিত, যে, এটা ততখানি উন্মাদ কি না, যা সত্যে পরিণত হওয়ার যোগ্য।

এটুকু বলা এইজন্যই যে, সমগ্র বিশ শতকে, দালির মতো, এত তপস্যাবৃত শিল্পীকে আর আমরা দেখি না। অথচ, একই সঙ্গে তিনি ধূর্ত ও পাপিষ্ঠ। তাঁর গলার স্বর এতটুকু কাঁপে না, ফ্রাঙ্কোকে সমর্থন করতে। রাজতন্ত্রের সমর্থনে তিনি বিবৃতি দেন, নির্লজ্জভাবে। পত্নী গালার সঙ্গে, তাঁর আপাত সম্পর্ক, অনবচ্ছিন্ন দাম্পত্যের মহিমা, কিন্তু সেখানেও আত্মপ্রতারণার অনেক গলি-উপগলি আছে।

এমন একজন, যাঁর সঙ্গে পিকাসো আমরণ আর কথা বলেননি ফ্রাঙ্কোতন্ত্রকে সমর্থন করার জন্য। এমন একজন, যাঁর সঙ্গে তাঁর নিবিড়তম বন্ধু লুইস বুনুয়েলের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় একই কারণে। এমন একজন, যাঁকে সুররিয়ালিস্টরা ঘৃণাভরে পরাবাস্তববাদী সংঘ থেকে বহিষ্কার করেন। এমন একজন, যিনি নরকের অভিশপ্ত পথচারী।

তবু, মোমা-তে দালির চিত্রাবলির সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হয়েছিল, সমগ্র বিশ শতকে, শিল্প আর কখনও বিজ্ঞানকে এমন অনিন্দ্যসুন্দর রমণের প্রস্তাব দেয়নি। ফ্রয়েডের সঙ্গে যখন দালি দেখা করেন, তখন ফ্রয়েড আশি পেরিয়েছেন, আর দালি সবে ৩৪। ফ্রয়েড ভাবতেন, পুরো পরাবাস্তবতাটাই একধরনের ধাপ্পা। আদ্রেঁ ব্রেতোঁকে তিনি মোটেই পাত্তা দেননি। কিন্তু দালির সঙ্গে কথা বলে তাঁর মনে হয়, আদ্যন্ত ‘ফ্যানাটিক’। দালি তাকে প্রশংসাবাক্য হিসেবেই নিয়েছিলেন। স্থান ও সময়ের আপেক্ষিকতা যেভাবে দালি তাঁর বিশাল পটগুলিতে ছড়িয়ে রাখেন, তাতে আমরা বুঝি, কেন তিনি পরবর্তীকালে, হাইজেনবার্গের মতো পদার্থবিদের অনিশ্চয়তা তত্ত্বর কাছে হাত পাতবেন। বস্তুত, ফ্রয়েড পরাবাস্তবের প্রতি আগ্রহী হয়েছেন দালির জন্যই।

সমগ্র বিশ শতকে, দালির মতো, এত তপস্যাবৃত শিল্পীকে আর আমরা দেখি না। অথচ, একই সঙ্গে তিনি ধূর্ত ও পাপিষ্ঠ। তাঁর গলার স্বর এতটুকু কাঁপে না, ফ্রাঙ্কোকে সমর্থন করতে। রাজতন্ত্রের সমর্থনে তিনি বিবৃতি দেন, নির্লজ্জভাবে। পত্নী গালার সঙ্গে, তাঁর আপাত সম্পর্ক, অনবচ্ছিন্ন দাম্পত্যের মহিমা, কিন্তু সেখানেও আত্মপ্রতারণার অনেক

গলি-উপগলি আছে।

তাহলে, দালি কে? আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারি না, তিনি একই সঙ্গে কি দ্য ভিঞ্চি-র মতো প্রযুক্তিবিদ ও শিল্পী? যখন তাঁর পটগুলিকে বিশ্লেষণ করা যায়, তখন তো সেখানে দেখি, আয়ুহীন কক্ষান্তর ও স্তব্ধতা, আপাতভাবে বাস্তবের কাঠামো অক্ষুণ্ণ রেখেই তিনি বাস্তবের স্তর থেকে স্তরান্তরে বিন্যাস পাল্টে দিতে থাকেন। দালির যে কোনও ছবিই একাধিক ছবির উৎসমুখ। বস্তুত, আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে টিএস এলিয়ট যেমন ধ্রুপদী শব্দের পরিমণ্ডলে নাশকতা চালান, দালিও তেমন ফ্রেম ও রেখাতে ক্লাসিকিয়ানা ফিরিয়ে দিতে চান, ও সেই ফাঁকফোঁকরে গুঁজে দিতে চান দুঃস্বপ্নের বর্ণমালা। এলিয়টের মতোই তিনি রাজভক্ত ও রোমান ক্যাথলিক। একটু সাহস নিয়ে আমি বলব, দালিই প্রথম ইউরোপীয় শিল্পী, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর পরে, মার্কিনি চিত্রকলার ইউরোপীয়করণ সম্ভব করেন, অ্যান্ডি ওয়ারহল ও পপ শিল্পের নিশানাগুলি দালির প্ররোচনা ছাড়া সম্ভবই ছিল না। এমনকী, হলিউডও তো দালিকে ব্যবহার করতে চায়। যদিও, হিচককের ‘স্পেলবাউন্ড’ ছবিতে তাঁর কাজ না পছন্দ হয়েছিল পরিচালকের, না স্বয়ং শিল্পীর।

এক আশ্চর্য আধুনিক, যিনি স্ববিরোধিতার চিত্ররূপ, যিনি যুগপৎ নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ ও দয়ালু ঘাতক, যিনি পৃথিবীর আলোকযাত্রার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে নরকের তুর্যধ্বনি আমাদের কানে পৌঁছে দেন, তবু তাঁর সমস্ত ত্রুটি, পতন, লোভ ও কামনা সত্ত্বেও যখন আমরা প্রাদো মিউজিয়াম বা অন্যত্র তাঁর পটের সমীপবর্তী হই, তখনই আমাদের মনে হতে থাকে, এ-বিকেল মানুষ না, মাছিদের গুঞ্জরনময়, স্তম্ভিত হয়ে দেখতে থাকি নিতান্ত পশ্চিমি দালির অদূরে আর-এক প্রত্যাঘাতকামী বাঙালি কবিকে, যিনি বিলোচনকে বিবাহসভায় পৌঁছে দিয়ে, আপিলা-চাপিলাকে ব্রেড বাস্কেট খেতে দেখেন। আমরা নিশ্চিত হয়ে যাই, পরাবাস্তবতাই সেই মুহূর্ত, যখন লন্ডন সেতু নিম্নগামী, প্যারিসের লোকালয়গুলিতে বিভাবরী, রোম শহরে প্রমত্ত গণিকার উরুবিস্তার, এমনকী, কলকাতার টেরিটিবাজারে লোলনিগ্রো— যে সমাজ তার আভিজাত্য হারিয়ে ফেলেছে, সেখানে অসন্তোষ ও আপত্তি উৎপাদনই শিল্পীর কর্তব্য। এই যে বাজারের থেকে, সচিব ও সেনাপতিদের থেকে মুখ ফিরিয়ে, এমন এক সভ্যতাকে দেখার চেষ্টা, যা অন্ত্রের চাইতে মুখমণ্ডলকে আদরণীয় ভাবে, সেই ভয়প্রদ, অলীক রেখাচিত্রের আশেপাশেই ক্রমাগত শুদ্ধ পর্যটনে রত থাকেন— স্মৃতির সঞ্চয় নিয়ে সালভাদোর দালি ও রাতের তিমির নিয়ে জীবনানন্দ দাশ।

একুশ শতকের বার্তাসমাজ যখন আমাদের জন্য ধারাবাহিকভাবে গড়ে তুলছে সুবোধ্যতার আলোকিত দুঃস্বপ্ন, তখন মনে হয়, স্বর্গের সরোবরে দালির হস্তীযূথের স্নানক্রিয়া, চিংড়িমাছের আতঙ্ক, অথবা মরুবালুরাশিতে অপসৃয়মান প্রেতিনী সভ্যতার শাপমোচন।

এই দুর্বোধ্যতা, আসলে, শিল্পের অনস্বর কুসুমাঞ্জলি!