‘সব বাতি নিভে গেল!— বাতি শেষ হয়ে গেছে, হুজুর। ভোর হয়ে এসেছে। এক্ষুনি সুয্যি উঠবে!’

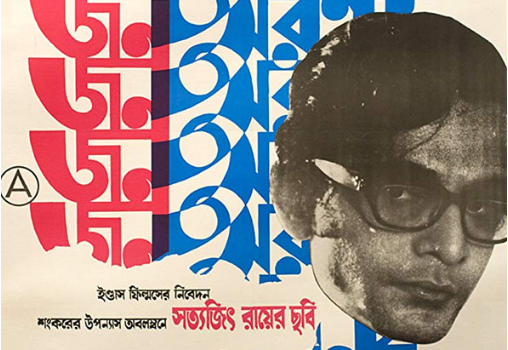

‘জলসাঘর’-এর সেই সংলাপ এখন ঝাপসা এক স্মৃতি। স্নায়ুর ভেতর যবনিকা পতনের শব্দ। অন্ধকার এত প্রগাঢ় হয়েছে যে, পাঁচ দশক পেরিয়ে তা ছাদ, দেওয়াল ভেদ করে গড়িয়ে পড়ছে আমাদের ক্লিন্ন, ভাঙা ঘরে। অবশেষে সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রথম ছবির দু’দশক পেরতে না-পেরতে ক্যামেরার সামনে রচনা করছেন সমকালীন ভারতের বিষণ্ণতম অধ্যায়। পঞ্চাশ বছর পরে ‘জন-অরণ্য’ (১৯৭৬) আমাদের বুকে ঢেলে দেয় এক কঙ্কাল-ক্লান্তি, আর অসহায়তা। দু’টি রঙিন ছবির পর সাদা-কালোয় ফিরে এসেছেন তিনি, শেষতম বার।

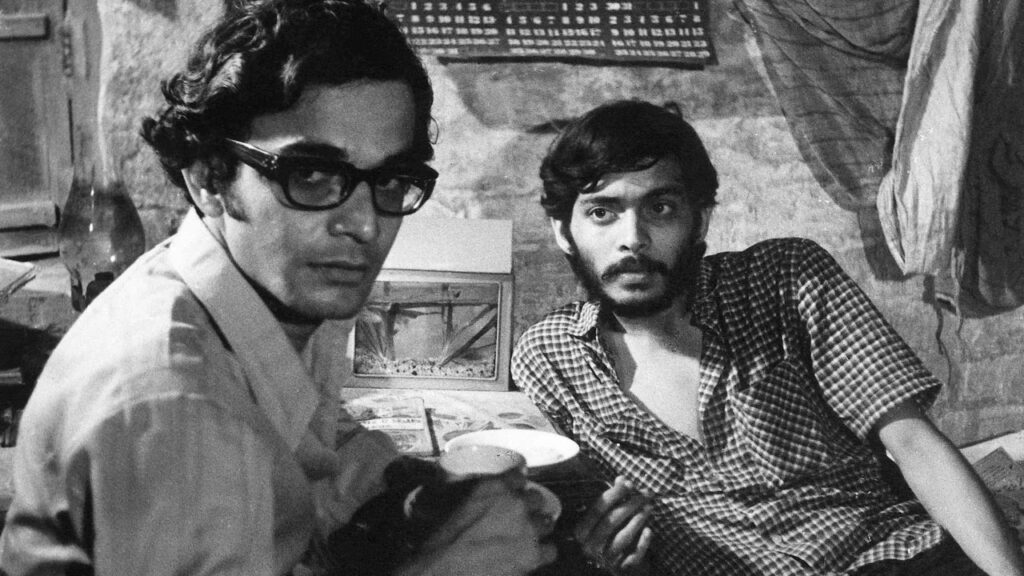

‘মহানগর’ থেকে ‘নায়ক’, ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ আর ‘সীমাবদ্ধ’ পার হয়ে সত্যজিতের কলকাতা-বিষয়ক শেষ ছবি। দুর্নীতি আর বিশৃঙ্খলা এখন হাড়ের ভেতরে ঢুকে গেছে। অভিজাত, আধা-অভিজাত, মধ্যবিত্ত নয়, রাস্তায় হোঁচট খাওয়া সোমনাথ (প্রদীপ মুখোপাধ্যায়) আজ এমন এক আত্মবিক্রয়ের মুখোমুখি দাঁড়ায় যা আজকের উন্মুক্ত ধনতন্ত্রের বাঘনখকে উন্মোচিত করে। কী করে সত্যজিৎ রায় বুঝলেন, আমাদের জন্য সামনের দশকগুলিতে কী আসছে?

আরও পড়ুন : সত্যজিৎ রায়কে যেমন দেখেছি! সাক্ষাৎকারে প্রদীপ মুখোপাধ্যায়…

Descend lower , descend only

Into the world of perpetual solitude

World not world, but that which is not world,

Internal darkness, deprivation

And destitute of all property,

Dessication of the world of sense…

O dark dark dark. They all go into the dark,

The vacant interstellar spaces, the vacant into the vacant…

(‘East Coker’, T S Eliot)

এখন আর ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’-র শেষ দৃশ্যের মতো এক অলীক স্বপ্নের পাখির ডাক মৃতদেহ-বাহকদের মন্ত্রধ্বনি অতিক্রম করে জানাবে না: ‘বয়স বেড়েছে ঢের নরনারীদের;/ ঈষৎ নিভেছে সূর্য নক্ষত্রের আলো/ তবুও সমুদ্র নীল; ঝিনুকের গায়ে আলপনা;/ একটি পাখির গান কী রকম ভালো।’ (‘সুরঞ্জনা’, জীবনানন্দ দাশ) ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ ছবির বারান্দার ধূসর কঙ্কালরা আজ নেমে এসেছে জনতার জঙ্গলে। সত্যজিতের কলকাতা-বিষয়ক ছবিগুলির মধ্যে সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে সম্পূর্ণ, মনে করেছেন আঁরি মিচোলো। কলকাতা হয়ে উঠেছে এক বহু-শুঁড়ওলা দৈত্য, monstre tentaculaire। পোস্টার থেকেই ছবি শুরু হয়ে গেছে। সেখানে অক্ষরের ভিড়ে জঙ্গলের ইমেজ।

তার মাঝে সত্যজিতের নায়ক একা, বিপন্ন, কম্পমান। তার রক্তের ভেতর খাঁ খাঁ করে এক শূন্যতা।

আমরা শুনব বন্দুকের গুলির মতো সোমনাথের দিকে ধেয়ে আসা কয়েকটি প্রশ্ন। Who is the…? What is the…? Where is the…? When was the…? How was the…?

—Who? What? Where? When? How?

এর পর সেই চরম আজগুবি প্রশ্নঃ

—What is the weight of the moon?

সোমনাথ: (প্রায় স্বগত) চাঁদের ওজন?

—What is the weight of the moon?

—এ প্রশ্নের সঙ্গে চাকরির কী সম্পর্ক?

চারজনের মধ্যে একজন বলে ওঠে–

—That’s not for you to judge, young man… তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, জানলে উত্তর দাও।

সোমনাথ মাথা নামিয়ে বলে, ‘জানি না।’

— ‘You may go now.’

১৯৭১ সালের কলকাতা। সোমনাথ পরীক্ষা দেওয়ার সময় প্রকাশ্য গণটোকাটুকি, বাইরে থেকে পরীক্ষার হলে লোক ঢুকে উত্তরের গোছা দিয়ে যাওয়া, এক মুছে যাওয়া ছাত্র-আন্দোলনের স্মৃতিকে ধাক্কা দেওয়া সেইসব দেওয়াল-লিখন: (সত্যজিতের হস্তাক্ষরে) ‘সশস্ত্র বিপ্লবই সর্বহারাদের একমাত্র সঠিক পথ’, ‘সত্তরের দশক মুক্তির দশক’, ‘হিংসার জবার আমরা আমরা হিংসা দিয়ে দেব’, ‘শ্রেণীশত্রু খতম করো’ ইত্যাদি। (সত্যজিতের আঁকা) মাও-ৎসে-তুঙের ছবি।

খাতা জমা দিতে গিয়ে ছবির সাড়ে পাঁচ মিনিটের মাথায় সোমনাথের ফ্রিজ হয়ে যাওয়া।

পরীক্ষার অপ্রত্যাশিত খারাপ ফল দেখে তার বাবার (সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়) বিপন্নতা: ‘কী করে হয়? কী করে হয়? এটা তোরই রোল নম্বর তো?’

এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জে কার্ড রিনিউ করতে দেখেছি সোমনাথ ও সুকুমারকে (গৌতম চক্রবর্তী)। অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম টাইপ করতে দেখেছি— Dear Sir… Dear Sir… Dear Sir… Dear Sir… Yours faithfully… Yours faithfully… Yours faithfully… Yours faithfully… থুতু দিয়ে কুড়ি পয়সার স্ট্যাম্প সাঁটছে সোমনাথ। রাস্তায় গুলির শব্দ। দেওয়াল থেকে নকশালপন্থী স্লোগান তুলে ফেলা হচ্ছে— লাল সেলাম— মাও-এর ছবি— বন্দুকের নল।

কর্পোরেট সমাজে উচ্চাশা-তাড়িত বিবেক-দংশনে দ্বিধাগ্রস্ত শ্যামলেন্দুর বৃত্ত এ নয়— বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, ক্লাব, রেসের মাঠ। এ এক সাধারণ মানুষের জগৎ। এরা সব ধুলোর মানুষ। এখন এক অন্ধকারতম মুহূর্ত, যখন পুরুজ্জীবনের সব আশা নিভে গেছে। এরিক ফ্রোম-এর ভাষায়, মৃত্যু আসে, যখন জন্ম থমকে যায়। পরীক্ষার ফলের দিন প্রেমিকার (অপর্ণা সেন) সঙ্গে সোমনাথের সংলাপ সত্যজিতের নিষ্ঠুরতার নমুনা। ‘সামনের মাসে বিয়ে। এলে খুশি হব।’ মেয়েটিকে কুমির-কান্না কাঁদার জন্য সোমনাথ রুমাল এগিয়ে দেয়। বলে, ‘ওটা রাখো, ফেরবার পথে বাসে যেন কান্নাটান্না পায়!’ এবং পরে সন্তান-সহ প্রাক্তন প্রেমিকার ছবি সশব্দে ছিঁড়ে ফেলে।

দরখাস্ত টাইপ করার করুণ দৃশ্য। চেয়ার থেকে পতন। বস্তা বস্তা দরখাস্ত। ডাকবাক্স ভাঙা ও ফুটো। এক লাখ চাকরির আবেদন। সোমনাথ: ‘আমরা কেন অ্যাপ্লাই করে যাচ্ছি বলতে পারিস?’

এমএলএ-দা জগবন্ধুকে (বিমল ধর) দেখান সত্যজিৎ। সে বলে, ‘ইয়ং ম্যানদের কথা আমরা যদি চিন্তা না করব তো কাদের জন্য করব? তাদের দিকেই তো চেয়ে আছি।’ সুকুমার উত্তর দেয়, ‘কিন্তু চেয়ে থেকেও তো কিছু হচ্ছে না, স্যর।’ এমএলএদা বলে, ‘আমরাই তো চিরটাকাল গদিতে বসে নেই। আমাদের আগে তো অন্য দল ছিল।… এগুলো তোমরা বোঝো কি? আমরা বুঝি— কিন্তু তোমাদেরও তো বুঝতে হবে! তাই নয় কি?’ রাজনীতিবিদদের কাপট্য, অশিক্ষা, উদাসীনতা ও ইতরামি মধ্য-সত্তরের দশকেই চরমে পৌঁছেছে।

সমকালের ছবি আঁকতে গিয়ে সত্যজিতের ক্রোধ। যে-সত্যজিতের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র অপু একদিন শহরে এসে নানা দুঃখের মধ্যেও কিছুতেই ‘জীবনবিমুখ’ হতে চায়নি, সেই সত্যজিতেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বিশুদা বলে, ‘Pitfall— pitfall— সর্বত্র pitfall! রাস্তার তিন অবস্থা— Bad, very bad, very very bad!’ তারপরই বিদ্রুপ করে, ‘বলো কী হে? স্বাধীনতা দিবসে জন্মগ্রহণ করে তুমি গোলামির ধান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছ?’ ভাবাবেগকে বর্জন করে প্রধান চরিত্র তৈরি করতে আমরা তাঁকে প্রথম দেখলাম। নরসিং থেকে সত্তরের সমাজ-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আবর্তে সোমনাথের দূরত্ব যেন এক আলোকবর্ষ।

সত্যজিৎ রায়ের ছবি যে কত সূক্ষ্মভাবে সময়ের চিত্রপট হয়ে ওঠে, তা আর্তচিৎকার-প্রিয় চলচ্চিত্রকারদের আয়ত্তের বাইরে। আমরা নিঃশব্দে লক্ষ করব, দেওয়ালে নকশালপন্থী স্লোগানের বদলে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসি স্লোগান! সত্যজিতের প্রখর ও নিরাসক্ত, শিল্পিত ইতিহাসবোধ সর্বদাই একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেয় ছবিকে। কোনওদিন এর ব্যত্যয় হয়নি। আঁরি মিচোলো-র মতে, সত্যজিতের ক্যামেরা ‘জন-অরণ্য’ ছবির মতো ভয়ংকর হয়নি কখনও।

‘সব আজ কলকাতায়, কিন্তু আমি দোষ দেব কাকে?’ (‘বাস্তু’, শঙ্খ ঘোষ)

এক ক্রমপরিবর্তমান কলকাতায় বড়বাজারের ব্যবসা-সংক্রান্ত একটি নির্মোহ ডকুমেন্টারি, যা সত্যজিৎ রায় ছাড়া আর কেউ পশ্চাদপট হিসেবে নির্মাণ করতে পারতেন কি না, জানি না। ‘অর্ডার-সাপ্লাই’-এর দালালির জগৎ ও তার নানা খানাখন্দ তন্নতন্ন করে বোঝার জন্য ‘জন-অরণ্য’ যেন একটি দলিল। বিশু, হীরালাল সাহা, আদক, নটবর মিত্ররা এই প্রথম বাস্তব শরীর নিয়ে সাপের গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে।

গভীর অনুধ্যান, গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের সঙ্গে অতি-যত্নে নির্মিত আঙ্গিক-বিন্যাস থেকে কী করে একটি সময়োত্তর শিল্প নির্গত হয়, তাঁর অন্যান্য ছবির মতোই ‘জন-অরণ্য’-ও তার উদাহরণ। সোমনাথকে দালালির বৃত্তকুটিল জগতের কুশীলবদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বিশুদা (উৎপল দত্ত) বলে—

নিজের ময়লা নিজে সাফ করবে, নিজের গোলমাল নিজে মেটাবে, বুঝেছ? মনে রেখো— এখানে তোমার কেউ ‘বস’ নেই। আমাকে তোমার ‘বস’ বলে মনে ক’রো না যেন! আমি হলাম গিয়ে— যাকে বলে launching pad! বারুদ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল তোমাকে— তুমি সাঁ সাঁ করে চলে যাবে— বুঝেছ?— তোমার লক্ষ হলো গিয়ে—

সোমনাথ: চাঁদ?

বিশু: কাছাকাছি। চাঁদি!—… ঝাঁপিয়ে পড়ো— hesitate ক’রো না।

আমাদের মনে পড়বে, সোমনাথের চাকরির ইন্টারিভিউয়ের ক্লাইম্যাক্সে সেই উদ্ভট প্রশ্ন, যা অ্যাবসার্ড থিয়েটারের মতো বাস্তব-সংযোগহীন: ‘What is the weight of the moon?’ ‘চাঁদের ওজন কত?’ অর্থসর্বস্ব পৃথিবীতে চাঁদ ও চাঁদির তুলনা এক বীভৎস বিভ্রম সৃষ্টি করে।

পরতে পরতে কালো অন্ধকারকে উদ্ঘাটন করছেন সত্যজিৎ। এক মদ্যপের স্ত্রীর বেশ্যাবৃত্তি এবং অন্য আর-এক মহিলার অর্থলোলুপতার কুৎসিত আনন্দের সঙ্গে নিজ কন্যাদের সেই পেশায় নামানো সত্যজিৎ রায়ের ক্রুদ্ধতম চলচ্চিত্রের বিস্ফোরক দিক। এ কি কাফকার উপন্যাসের অন্ধকার কাহিনি? এই ছবির বয়ান ভালবাসাহীন ও যান্ত্রিক, নির্মম ও শ্লেষাক্ত। আবহসংগীতের বদলে এই ছবিতে সবচেয়ে বেশি শব্দ ব্যবহার করেছেন পরিচালক (শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, দূরদর্শন, ১৯৭৭)।

সত্যজিতের শব্দচয়ন লক্ষ করব আমরা। প্রতিটি ছবির চিত্রনাট্যে তিনি কীভাবে পরিবেশ ও চরিত্র অনুযায়ী নিজেকে বদলে নেন, তা হতবাক করে দেয়।

আদকবাবু: ইনি ব্যবসায় নামছেন।

বিশুদা: শুধু নামছেন না— আমাদের ভরসায় নামছেন।

আদক: তা নামুন না। প্রেমপত্তরের চিন্তা আপনি করবেন না।

প্রেমপত্তর মানে ইনকাম ট্যাক্সের চিঠি। আমরা দেখি, এই জটিল অনৈতিকতার জগৎ— যা ক্রমশ উন্মোচিত হবে— সোমনাথকে এক অজগর সদৃশ কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে টেনে নিচ্ছে। বেনামে তিনটে কোম্পানি।

বিশু: তিনখানা— তিনটে কোম্পানি— তিনটে নাম বাছাই করবে।

মল্লিক: তাহলে নামগুলো ঠিক করে একটা সিলিপে লিখে দেবেন।… ব্যানার্জীর চোদ্দ রকম ইসপেলিং হয়।

এই অন্ধকারাচ্ছন্ন ছবিতে সত্যজিৎ রায় এমন এক কর্কশ ও চাপা শ্লেষাক্ত উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা তাঁর সমগ্র চিত্রকর্মে বিরল।

বিশুদা: আমি তো আবার সোমবার চলে যাব।

সোমনাথ: চলে যাবেন?

বিশুদা: আমি যাব ভায়া একটু তীর্থ করতে। কুন্ডু স্পেশালে কেদারবদ্রী। গিন্নির বড় শখ…।

তীর্থযাত্রা এবং অর্ডার-সাপ্লাই অনায়াসে মিশে যায়। সত্যজিৎ রায় এখানে এই প্রথম প্রায় ব্রেশটীয় দূরত্ব থেকে দেখছেন, যা আমরা ‘অভিযান’, ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ এবং ‘সীমাবদ্ধ’-তে দেখিনি। এত আলোহীন ছবি সুকুমার-পুত্রের হাতে?

আর্থসামাজিক বিপর্যয়, বেকারত্ব, নকশাল আন্দোলন-পরবর্তী কংগ্রেসি আমলে রাজনৈতিক অস্থিরতা আর দিকভ্রান্ত বিশৃঙ্খলা। এমন শহুরে মালিন্যের মধ্যে এর আগে সত্যজিৎ রায় কখনও প্রবেশ করেননি। উঠোনের পাশে আর রাস্তার দিকে দু’টি ঘর। ঘরের ভেতর চলাফেরার জায়গা নেই। একদিকে সরু তক্তাপোশ, একটা ছোট টেবিলের পাশে ভাঙা চেয়ার, টানা দড়িতে কাপড় ঝুলছে। ভাঙা চেয়ারে পাঠরত ভাইকে চাঁটি মেরে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দেয়।

শুধু অবিশ্বাস্য শিল্প-নির্দেশনা নয়, আমরা লক্ষ করব তাদের ভাষা। সত্যজিৎ আঁরি মিচোলো-কে বলেন, এমন তীব্র ভাষা তিনি এর আগে কখনও ব্যবহার করেননি। এই মালিন্যের ভেতর সকলে ‘ব্যবহৃত— ব্যবহৃত— ব্যবহৃত— ব্যবহৃত হয়ে শুয়োরের মাংস হয়ে যায়।’

সুকুমার: তুই হড়কে গেলি? পাবলিকের সামনে?

(হো হো হাসি।)

—হড়কে গিয়ে লাক খুলে গেল? মাইরি! (কণা চা নিয়ে আসে।)

সুকুমার: এই যে— মিস যাদবপুর।

সোমনাথ কণার দিকে দেখে অবাক হয়ে।

(কণা টেবিলে চা রাখে।)

—চিনি তলায় আছে। নেড়ে নেবেন।

(সুকুমারের মেজাজ চড়ে যায়।)

—কেন নেড়ে নেবে কেন, নেড়ে দিতে পারনি?

(কণা কর্ণপাত না করে চলে যায়।)

যে খুঁটিনাটির জন্য সত্যজিৎ রায় বিশ্ববিখ্যাত, আমরা তাঁর অনায়াস নমুনা দেখি। চেখভের নাটক ও রনোয়ারের ছবির মতো, প্রতিটি ডিটেল বাঙময় হয়ে ওঠে।

সুকুমারের বাবা: (বাইরে) এই এখানের বাতিটা গেছে নাকি আবার? মন্টু—!

সুকুমার: (পর্দার বাইরে) বাল্ব কেটে গেছে।

বাবা: কখন গেল?

সুকুমার: ঘড়ি দেখিনি।…

এর সঙ্গে যুক্ত হয় হতাশা, ক্রোধ ও যন্ত্রণা, যা এর আগে সত্যজিতের কোনও ছবিতে দেখিনি আমরা।

সুকুমার: (সোমনাথ) প্রণাম করছে বাবা— আশীর্বাদ করো—

বাবা: মারব থাপ্পড়! বাপকে শেখানো হচ্ছে! আশীর্বাদ করো—

(সোমনাথ প্রণাম করে লক্ষ করে দেখে শিবদাসের কাপড়ে কাদা।)

সুকুমার: আবার পড়লে নাকি?

শিবদাস: রাস্তা খুঁড়ে রেখেছে বাঞ্চৎরা আজ একমাস ধরে—

একটু পরে জানলা হাট করে খুলে রেখে পাড়ার ছেলেদের দেখিয়ে কণা ব্রেশিয়ার পরছে দেখে সুকুমার খেপে যায়।

সুকুমার: (জানলা বন্ধ করে কণাকে চড় মারে) কী হচ্ছে কী? ওগুলো হাঁ করে করে খুলে রেখে কী ব্যাপার হচ্ছে!

কণা: (ঝাঁঝের সঙ্গে) বাইরে তো অন্ধকার— কেউ দেখছে কি না, জানব কী করে?

যে মেয়েটি পরে বেশ্যা হয়ে যাবে, সেই সুকুমারের বোন কণা (সুদেষ্ণা দাস) বলে, ‘বাইরে তো অন্ধকার।‘

সুকুমার যেন সোমনাথের হয়ে বলে: ‘এক-এক সময় ইচ্ছে করে, চাঁদে চলে যাই।’ এই তীব্র আর্তিটি ছবির পাঁজর থেকে লুকনো রক্তের ফোয়ারার মতো উত্থিত হয়। Angst-এর এমন প্রকাশ কালো চিত্রপটকে ফালাকালা করে দেয়।

সোমনাথের বাবা বিভ্রান্তভাবে বলেন, ‘শুধুই ঘুষ? সর্বত্রই ঘুষ?’

দাদা (দীপঙ্কর দে) রসিকতা করে, ‘সর্বত্র কেন বাবা, সর্বকালে। উৎকোচ! উৎকোচ কথাটা তো সংস্কৃত। তার মানে পুরাকালেও ঘুষ ছিল। ঘুষ, নেশা, জুয়া, sex, violence… এসবই আদ্যিকাল থেকেই আছে— সবই ঐতিহ্যের ব্যাপার।’

ছবির তিন চতুর্থাংশের প্রারম্ভে, লোডশেডিং-এর মধ্যে দ্বৈপায়নের ট্রানজিস্টরে গান বাজছে, ‘ছায়া ঘনাইছে বনে বনে’। কিংবা মোমবাতির আলোয় রাতের খাওয়া। বেড়ালের ডাক। বাবা প্রশ্ন করে, ‘তুই যদি অর্ডারটা পাস (নেপথ্যে বেড়ালডাক), কীসের বেসিসে পাবি? তোর মালটা ভাল বলে, না কি রেটটা ভাল বলে, না কি তুই মানুষটা ভাল বলে?’ দাদা ফুট কাটে, ‘ঘুষটা ভাল বলে।’ বাবা আর্তনাদ করে, ‘তোকেও—’।

এই পিচ্ছিল জগতে ‘জনসংযোগ’ একটি চাবি-শব্দ। একপেশে হাসির আড়ালে ব্যবসার শিকারের সঙ্গে জনসংযোগ করা ধূর্ত, হাতে ময়লা না-মাখা নটবর মিত্র (রবি ঘোষ)। তার ভাষায়, ‘নটবর মিত্তির পায়ের তলায় ঘাস গজাতে দেয় না।’ আদকের ভাষায়, ‘পার্টির weak point-টা বার করে নিয়ে সেখানে একটু মালিশ করা— এই আর কি!’ নটবরের ডিজিটাল হাতঘড়িটি খুব প্রতীকী, যেন আজকের ডিজিটাল পৃথিবীর পূর্বাভাস। ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’-তে সিদ্ধার্থের খারাপ হয়ে যাওয়া ঘড়ি, ‘সীমাবদ্ধ’ ছবিতে টুটুলকে ধার দেওয়া শ্যামলেন্দুর ঘড়ি এ নয়। অন্যদিকে, কৌতূহলজনকভাবে গণিকার সন্ধানে গিয়ে সোমনাথ নটবরকে জিগ্যেস করে, ‘ক’টা বেজেছে?’ নটবর: ‘আপনার ঘড়ি নেই?’ সোমনাথঃ ‘সঙ্গে নেই।’ বউদির দেওয়া ঘড়ি। এই ডিটেলটা লক্ষ করার মতো।

নটবরের সঙ্গে প্রথম মিটিংয়ের দিন উৎকণ্ঠার মুহূর্তে তার ফেলে দেওয়া সিগারেট জলের স্রোতে ভেসে নর্দমার দিকে চলে যায়, এবং অবশেষে নর্দমার ভেতর ঢুকে যায়। কাস্টমারের জন্য নটবর চুল কাটার সেলুনে যেতে, গঙ্গাস্নান করতে বা ভজন শুনতে দ্বিধা করে না। সে সংশয়াচ্ছন্ন সোমনাথকে জানায়, পোলিওগ্রস্ত স্ত্রীর স্বামী কেজরিওয়ালের জন্য, ‘মালটি আপনার হাতে তুলে দেব। উনি যে টাইম দেবেন, সে টাইমে আপনি মালটি নিয়ে গিয়ে ওঁর হাতে তুলে দেবেন।’

নটবর মিত্র সোমনাথকে (‘পথের পাঁচালী’-র দু’দশক পরে অপুর সুদূর উত্তরসূরি) এই ভয়ংকর পণ্যায়নের নবযুগের গীতা শোনায়—

আপনি এই যে সৎ লোক হবার জন্য ছটফট করছেন—এর থেকে কী আশা করছেন আপনি? এ-জন্য পদ্মশ্রী পাবেন আপনি? চরিত্র ভাল বলে খেতাব পেয়েছে একজন লোক— এরকম কোনও উদাহরণ দিতে পারেন? মিস্টার ব্যানার্জি, আজকের দিনে, আপনি একটা নাম করুন— public figure— একেবারে top থেকে ধরুন— যার নামে আজ পর্যন্ত একটাও কলঙ্ক রটেনি, যার চরিত্র spotless বলে জানা গেছে, প্রমাণ পাওয়া গেছে— …অর্থাৎ আপনার গায়ের জোরও নেই, মনের জোরও নেই।’

এরপর লোডশেডিং-এর মধ্যে রেডিওতে ‘ছায়া ঘনাইছে বনে বনে…’, যার প্রয়োগ ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ ছবির ‘এ পরবাসে রবে কে’ গানের মতো বেদনার্ত। সোমনাথের হাতের আঙুল দিয়ে মোমবাতি স্পর্শ করে, জ্বলে যায় দেশলাই কাঠি। এত নিষ্প্রদীপ রাতের এই দুঃসাহসিক ব্যবহার পৃথিবীর আর কোনও চলচ্চিত্রে দেখা যায়নি।

সোমনাথ: এখন কোথায় যাচ্ছি?

নটবর: বাজার!

সোমনাথ: বাজার?

নটবর: পণ্যদ্রব্য যেখানে পাওয়া যায় তাকে তো বাজারই বলে— না কি ভুল হলো? অবিশ্যি একটু উঁচুদরের বাজার। সুপারমার্কেট বলতে পারেন।

সে সোমনাথের নাড়ি দেখে। ‘ঠিক আছে, হবে।’ সত্যজিৎ রায়ের ডার্ক হিউমার এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের নিষ্কৃতি দেয় না।

নটবরের কাছে জানতে পারি, তার ‘একটি স্ত্রী, তিনটি সন্তান’। ‘বড়টি ছেলে— ক্লাস নাইনে পড়ছে। ভালই education দিচ্ছি। বলতে পারেন, happily married। আমার মনে কোনও অনুতাপ নেই। লোকে যা-ই বলুক, আমি নিজেকে অসৎ বলে মনে করি না। আমার মধ্যে hypocrisy নেই, snobbery নেই।’ বিশুদার কুণ্ডু স্পেশালে কেদারবদ্রীতে তীর্থ করতে যাওয়ার কথা মনে পড়বে আমাদের। এই নগ্নশিশ্ন দ্বিচারিতা আমাদের সমকালীন ভারতীয় জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে। আমরা এই অ্যামরালিটিকে জীবনের কেন্দ্রে স্থান দিয়েছি।

এত নিরাসক্ত ক্রুদ্ধ ও শ্লেষাবৃত চিত্রায়ণ শঙ্করের ভাবাবেগাপ্লুত মূল উপন্যাসে নেই। কিন্তু সত্যজিতের ছবিতে সোমনাথ সম্পর্কে ভাবাবেগ নেই একথা নিজেই এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন সত্যজিৎ রায়। তিক্ততার নিচে ভালবাসার এক চোরা স্রোত অনুভব করি আমরা। কাফকার লিখনের মতোই ভালবাসার প্রকাশ নেই বলেই যেন তা আছে।

পিতা দ্বৈপায়নের (সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়) হতাশা, বিষণ্ণতা এবং ছেলের পেশার অনিশ্চয়তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া (স্ত্রীর অবর্ণনীয় মৃত্যুযন্ত্রণা দেখার পর যার কাছে ঈশ্বর-টিশ্বর সব অর্থহীন হয়ে গেছে), এবং বউদির (লিলি চক্রবর্তী) না-বুঝে সহমর্মিতা সেদিক থেকে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তারা সোমনাথের ভেতরে ভেতরে রক্তক্ষরণ হওয়া আত্মাবমাননার অভিজ্ঞানে দুটি দুঃখী মাত্রা যোগ করে। সোমনাথের গুণাবলীতে অবিচল দ্বৈপায়ন বলে, ‘তুই Redoxon-টা খাচ্ছিস তো নিয়মিত? …C-defficiency টা তোর ছেলেবেলা থেকে। শরীরের ওপর strain পড়ছে তো।’ বউদি সোমনাথকে বলে, ‘মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যান— পায়চারি করেন— হরলিক্স পড়ে থাকে গ্লাসে— খেতে ভুলে যান।’ তাঁর উদ্ভ্রান্ত চোখ পর্দার অন্ধকারের ভেতর জ্বলে। বউদি তাকে পরীক্ষায় খারাপ ফলের পরও ঘড়ি উপহার দেয়।

কিন্তু এতে জ্বরের উপশম হয় না। এক ছিন্নবিচ্ছিন্ন সমাজে রাজনৈতিক এবং সমাজার্থনৈতিক পচনের মধ্যে মুক্তির দশক সত্তর দশকের (স্মর্তব্য, ছবির প্রথম দৃশ্যের দেওয়াললিখন) চিতাকাঠ সোমনাথকে ডাকে, আয়, আয়। নটবর তাকে সাহায্য করে।

ছবির তিন চতুর্থাংশের প্রারম্ভে, লোডশেডিং-এর মধ্যে দ্বৈপায়নের ট্রানজিস্টরে গান বাজছে, ‘ছায়া ঘনাইছে বনে বনে’। কিংবা মোমবাতির আলোয় রাতের খাওয়া। বেড়ালের ডাক। বাবা প্রশ্ন করে, ‘তুই যদি অর্ডারটা পাস (নেপথ্যে বেড়ালডাক), কীসের বেসিসে পাবি? তোর মালটা ভাল বলে, না কি রেটটা ভাল বলে, না কি তুই মানুষটা ভাল বলে?’ দাদা ফুট কাটে, ‘ঘুষটা ভাল বলে।’ বাবা আর্তনাদ করে, ‘তোকেও—’।

প্রথমবার মলিনা (আরতি ভট্টাচার্য) নামক এক গৃহবধূ ও পরেরবার মেয়েদের ব্যবসায় নামানো মিসেস বিশ্বাসের (পদ্মা দেবী) কাছে ব্যর্থ হওয়ার পর (ব্যঙ্গসুচতুর সত্যজিতের ইমেজগুলি খেয়াল করব, ঘরে কুকুর, এবং দেওয়ালে তিনটি সারমেয়র ছবি) অবশেষে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে এক নোনাধরা বাড়ির ‘টেলিফোন অপারেটিং স্কুল’। ‘জন-অরণ্য’ ছবিতে টেলিফোনের ব্যবহার প্রায় সার্বিক, একাধিক ক্রস-কানেকশন যেন একটা প্রতীকী মাত্রা পায়। ফলে বেশ্যালয়-কাম-স্কুলের এই নাম জনসংযোগের তাৎপর্যকে আরও মৃত্যুবহ করে।

রামায়ণ পাঠ ছেড়ে চরণদাস নামক দারোয়ানটি অখুশি নটবরকে প্রবোধ দেয় যূথিকার কথা বলে, ‘খুব ভালো মেয়ে। একেবারে ফ্রেশ মেয়ে!’ দেখা গেল, এই যূথিকা আসলে সুকুমারের বোন কণা!

চরণদাস: ‘বাবু, ভেতরে এসে বসুন না, আমি চেয়ার এনে দিচ্ছি।… আপনার প্রথম বুঝি?’

ট্যাক্সিতে উঠে সোমনাথ কণাকে চিনতে পারে।

সোমনাথ: তোমার টাকাটা পেলেই চলবে তো? আমি হোটেলে যাব না। কণা—

—আমার নাম যূথিকা। ছেলেমানুষি করছেন কেন? এতে কার লাভ হচ্ছে?

—শোনো কণা… তোমার যা—

—আমার নাম যূথিকা।

এই ছবির সবচেয়ে শক্তিশালী চরিত্র কি কণা-যূথিকা? যে একদিক থেকে ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’-তে সিদ্ধার্থের বোনের চেয়েও সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছে?

হোটেলের করিডরে শেষ কথা। ‘সুকুমার কেমন আছে?’

কণা: ভাল!

—চাকরি পেয়েছে?

—ট্যাক্সি চালাচ্ছে।

বাড়ি ফিরে, বারান্দার অদ্ভুত বিভ্রান্তিকর আলোআঁধারি। সবকিছু গণ্ডগোল হয়ে গেছে।

সোমনাথ: ইয়েটা হয়ে গেল বাবা।

—অ্যাঁ?

—অর্ডারটা। পেয়ে গেছি।

—ও— পেলি? যাক্— অ্যাদ্দিনে তাহলে— খুব ভাল। —বউমা! খোকন এসেছে।

অশ্রু।

‘শ্মশান থেকে শ্মশানে দেয় ছুঁড়ে/ তোমারই ওই টুকরো-করা-শরীর’। (‘ত্রিতাল’, শঙ্খ ঘোষ)

অন্ধকার ঘন হয়ে পাথর হয়ে গেছে। তলিয়ে যাওয়ার আগে দেখতে পাই, অনিশ্চিত সোমনাথ হাঙরের হাঁ-মুখের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যেন বহু শতাব্দী আগে লেখা দান্তের নরক—

The tear-drenched earth gave out a gust of wind… Daylight was leaving us, and darkened air/drawing those creatures that there are on earth… Death is the centre of that poisoned plain/ a well yawns open—empty, broad and deep.’

(“Inferno”, The Divine Comedy)