নারীর জন্য বিশেষ দিবস বা রজনীর প্রয়োজন আছে কি নেই, সে-বিষয়ে বছরের পর বছর অনেক মূল্যবান আলোচনা হয়েছে, হবে, হচ্ছে। আমার থেকে অনেক বেশি মেধাবী, শিক্ষিত, সচেতন মানুষরা এর তাৎপর্য নিয়ে কথা বলে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন। আমি এখানে বরং দু-কথা বলি একজন পেশাদার মহিলা হিসেবে জীবনের অনেকটা রাস্তা হাঁটার অভিজ্ঞতা নিয়ে।

মহিলা বা পুরুষ বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ হওয়াটা কারও হাতে নেই, একেবারেই বৈজ্ঞানিক কারণ সৃষ্টির পিছনে, এটা বোঝার পর থেকে আমি মহিলা হিসেবে সচেতনভাবে আলাদা কিছু চাইনি অফিসে বা পরিবারে। আমার সৌভাগ্য (ভাগ্য একটা কথার কথা, আমি বিশ্বাস করি, সৌভাগ্য এমনি আসে না, অর্জন করতে হয়) যে, দু-জায়গাতেই আমাকে কখনও মনে করিয়ে দেওয়া হয়নি যে, আমি নারী, তাই আমি এটা পারব বা, ওটা পারব না। জানি অনেকে বলবেন, ভারতের মতো দেশে, যেখানে এখনও কন্যার জন্ম দেওয়ার ‘অপরাধ’-এ মাকে মরতে হয়, পণের বলি, অনার কিলিং, ধর্ষণ লাগাতার সংবাদ-শিরোনামে, সেখানে নিতান্তই সংখ্যালঘু সৌভাগ্যবানদের কথা শুনে কী লাভ? যখন খবরে উঠে আসে এমন কোনও মেধাবিনীর কথা, যে মেয়েটির জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে পাচার হয়ে গেছে ভিনরাজ্যে, যে নিকটাত্মীয়ের যৌন নির্যাতনের শিকার অথবা শুধু তার দাদা বা ভাইকে পড়ানোর খরচ জোগাতে তার পড়া বন্ধ করে দিয়েছেন বাবা-মা, তখন মনে হয়— অনেক সুযোগ পেয়েও হয়তো এমন কিছু করতে পারিনি, যা পারত ওই মেয়েটি।

আরও পড়ুন : সিমন দ্য বোভোয়া-কে কীভাবে পড়ব আজ দাঁড়িয়ে? লিখছেন অমৃতা সরকার…

ক’দিন আগে একটা অনুষ্ঠানে এভারেস্টজয়ী পিয়ালী বসাকের কথা শুনছিলাম। ইদানীংকালে শোনা সেরা মোটিভেশনাল স্পিচ। কী সহজ-সরল কথা বলার ভঙ্গি! অক্সিজেন সাপ্লিমেন্ট ছাড়া এভারেস্টে ওঠা যে প্রায় অসম্ভব আর ও যে সেটাকেই সম্ভব করে দেখিয়েছে, সেটা জাহির করার এতটুকু চেষ্টা নেই। বরং হাসতে হাসতে বলল, ‘আসলে অক্সিজেন মাস্কটা ঠিকমত কাজ করছিল না। আর আমি তো জানি, ছোটবেলা থেকেই সবরকম পরিস্থিতিতে আমার শরীরে অক্সিজেন স্যাচুরেশন খুব হাই থাকে। তাই ভাবলাম ভারী সিলিন্ডারটা টেনে আর উঠি কেন? এমনিই চলে গেলাম।’ কাঠমান্ডু যাওয়ার জন্য কিন্তু ফ্লাইটের টাকা জোটেনি পিয়ালীর। ট্রেনের টয়লেটের পাশে বসে কলকাতা থেকে বিহারের রক্সোল, সেখান থেকে বাসে নেপাল।

পিয়ালীর কথা শুনে আমার যেন বয়স কমে গেল একধাক্কায়। আসলে এই ‘করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে’ মানসিকতাটাই মানুষকে এগিয়ে দেয়। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তো এটা বারবার টের পেয়েছি। চ্যালেঞ্জিং মানে কি সবসময় যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রিপোর্টিং? তা তো নয়। শুনতে নিরীহ মনে হলেও এক-একটা অ্যাসাইনমেন্ট ঘাম ঝরিয়ে দেয়।

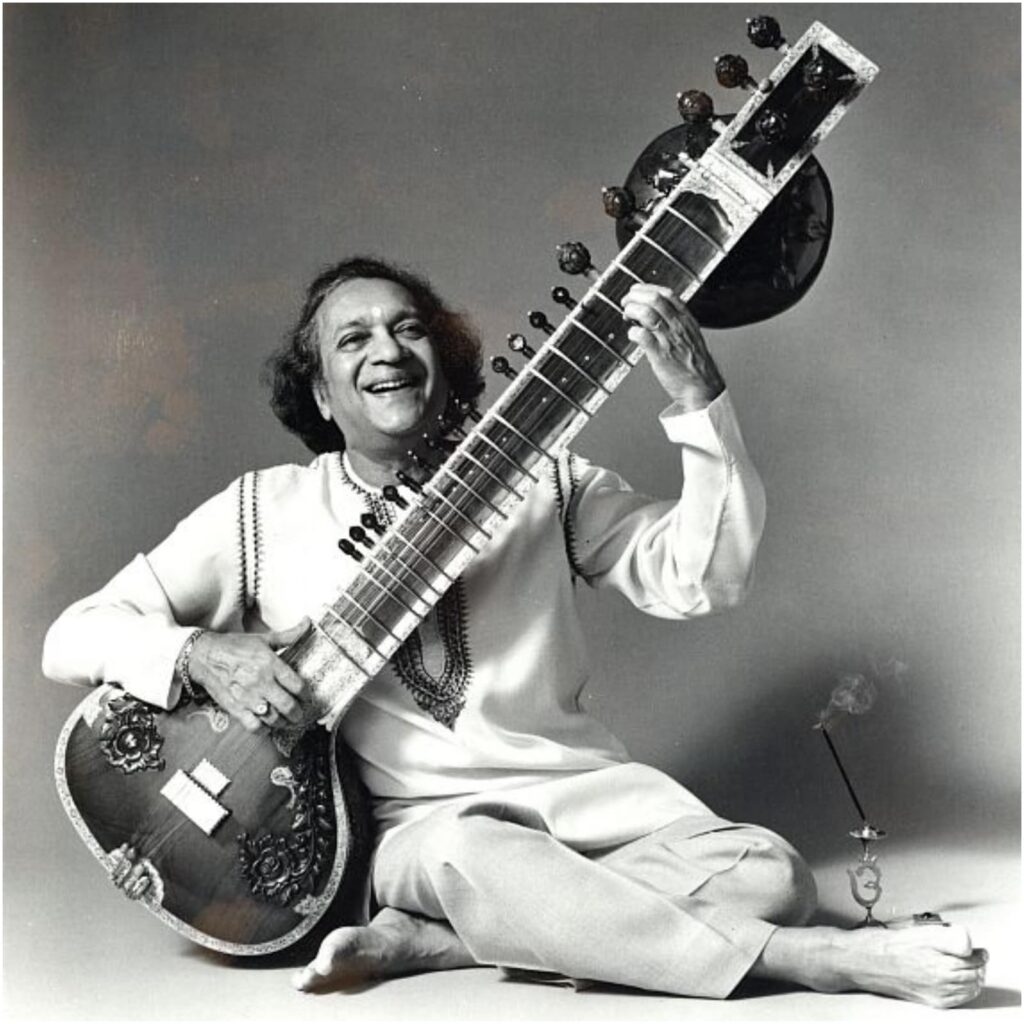

একটা ঘটনার কথা বলব। নয়ের দশকের গোড়ার দিক। আমি তখন ‘প্রচারে দ্বিতীয়, প্রভাবে প্রথম’ বাংলা দৈনিকের সাংবাদিক। সাধারণত চিফ রিপোর্টার বা নিউজ এডিটরের নির্দেশ মেনে কাজ করি। কখনও-সখনও সম্পাদকের ঘরে ডাক পড়লে ভয়ে কাঁটা হই, নির্ঘাৎ বকুনি খাব। একদিন জাঁদরেল সম্পাদক এমন একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিলেন, যে আমি হতবাক! সেই সময় পণ্ডিত রবিশংকরের সঙ্গে, তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু, সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকের, কিছু ব্যাপারে মতানৈক্য হয়েছিল। সৃষ্টিশীল মানুষেরা যেমন অতি-সংবেদনশীল হন, পণ্ডিতজিও তেমন, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। এবার তিনি কলকাতায় আসছেন সপরিবারে, তাঁর নিজের প্রযোজনা ‘ঘনশ্যাম’ মঞ্চস্থ করতে। আমার প্রতি সম্পাদকের নির্দেশ, বিমানবন্দরে হাজির হয়ে পণ্ডিতজিকে স্ত্রী সুকন্যা ও কন্যা অনুষ্কা-সমেত আমাদের গাড়িতে তুলে বালিগঞ্জে তাঁদের পারিবারিক সুহৃদের বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে। ওঁর কাছে খবর আছে, প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজ থেকেও গাড়ি পাঠানো হচ্ছে।

কোনওমতে ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে এলাম সম্পাদকের ঘর থেকে। সেদিন রাত তো বটেই, পরদিন বিকেল পর্যন্ত সে কী টেনশন! শেষ পর্যন্ত পণ্ডিত রবিশংকর যে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আমাদের গাড়িতেই উঠেছিলেন, সেটা পরের ক’দিনের কাগজ দেখলেই বুঝবেন যে কেউ। এক্সক্লুসিভ খবর থেকে একান্ত সাক্ষাৎকার, দীর্ঘ ফোটোশুট থেকে পারিবারিক বন্ধুর স্বীকৃতি, তাঁর আশীর্বাদধন্য হওয়ার দুর্লভ সুযোগ এল।

সত্যি বলছি, আমার সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, চাকরিটা এখুনি ছেড়ে দিই। এক্সক্লুসিভ খবর আনতে বলুন, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লিখতে বলুন, চেষ্টা করতে পারি। তা বলে আন্তর্জাতিক স্তরের সেলেব্রিটিকে হাইজ্যাক করে গাড়িতে তোলা? তিনি আমার কথা শুনবেনই বা কেন, আমাকে চেনা তো দূরের কথা, কস্মিনকালে চোখেও দেখেননি।

কিন্তু বলে লাভ নেই, নির্দেশ মানে নির্দেশ, কোনওমতে ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে এলাম সম্পাদকের ঘর থেকে। সেদিন রাত তো বটেই, পরদিন বিকেল পর্যন্ত সে কী টেনশন! শেষ পর্যন্ত পণ্ডিত রবিশংকর যে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আমাদের গাড়িতেই উঠেছিলেন, সেটা পরের ক’দিনের কাগজ দেখলেই বুঝবেন যে কেউ। এক্সক্লুসিভ খবর থেকে একান্ত সাক্ষাৎকার, দীর্ঘ ফোটোশুট থেকে পারিবারিক বন্ধুর স্বীকৃতি, তাঁর আশীর্বাদধন্য হওয়ার দুর্লভ সুযোগ এল।

রোমহর্ষক খবর করার গল্প বহু প্রবীণ সাংবাদিকেরই কম-বেশি আছে। আজ আর তার মধ্যে ঢুকব না। বরং খবরের বাইরের দু-চারটে ঘটনার কথা বলি, যেরকম পরিস্থিতি যে-কোনও পেশার মানুষের জীবনেই আসতে পারে।

সালটা ১৯৯২। আগের বছর ২১ মে রাজীব গান্ধী নিহত হয়েছিলেন তামিলনাডুর শ্রীপেরাম্বুদুরে এলটিটিই জঙ্গির আত্মঘাতী হামলায়। তার বর্ষপূর্তিতে আমাকে আর আলোকচিত্রীকে পাঠানো হল বিশেষ রিপোর্টিং-এ। চেন্নাই পৌঁছে দেখি ধুন্ধুমার কাণ্ড, সারা পৃথিবীর সংবাদ মাধ্যম জড়ো হয়েছে। হোটেলে জায়গা নেই, গাড়ি ভাড়া তুঙ্গে উঠেছে। কোনওমতে একটা লজঝড়ে গাড়ি যোগাড় করে রওনা হলাম শ্রীপেরাসুদুর। এসি-র প্রশ্ন ওঠে না। মে মাসের গরমে লু খেতে খেতে নামলাম শ্রীপেরাম্বুদুর থানার সামনে। তারপর শুরু হল ভাষা বিভ্রাট। তামিল ছাড়া আর কোনও ভাষায় কথাই বলছে না কেউ। ছোট খানা, খুঁটিতে বাঁধা ছাগল কাঁঠালপাতা চিবোচ্ছে। গোবেচারা ওসি খুবই উত্তেজিত, গত বছরের ভয়াবহ ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে। কিন্তু আমরা কিছুই বুঝছি না। এর মধ্যে জুটল এক প্রত্যক্ষদর্শী মাঝবয়সি মহিলা। ভারী নাকছাবি পরা। নাকের পাটা ফুলিয়ে, বিস্ফারিত চোখে, হাত-পা নেড়ে সে অনেক কথা বলল, দুম-দুম ছাড়া আর একটা শব্দও বোধগম্য হল না।

সে যাই হোক, প্রেমে-রণে-সাংবাদিকতায় কবেই বা আর ভাষা বাধা হয়েছে। এরপর ক’দিনে আরও কিছু অ্যাসাইনমেন্ট করে ফেরার সময় বিপত্তি। আসলে ঠিক ক’দিন লাগবে, না জানা থাকায় ফেরার টিকিট কেটে আসিনি। যেদিন কাজ শেষ হল, তার পরদিন ভোরে স্টেশনে গিয়ে যা পাব, তাতে উঠব ঠিক করলাম।

সাতসকালে স্টেশনে গিয়ে দেখি, কাউন্টার খুলবে আটটায়। কলকাতাগামী ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে প্ল্যাটফর্মে, দেখে আমি আর লোভ সামলাতে পারলাম না। গুটি গুটি পায়ে এগোচ্ছি দেখে ফটোগ্রাফার হাঁ হাঁ করে উঠল, ‘বিনা টিকিটে ট্রেনে চাপবে না কি?’ আমি ইশারায় দেখালাম এসি ফার্সট ক্লাসের দিকে। চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল নিপাট ভালমানুষ আলোকচিত্রী বন্ধুর। আমরা উঠলাম ফাঁকা প্রথম শ্রেণির ক্যুপে, এক নববিবাহিত যুগল আমাদের দেখে যারপরনাই বিরক্ত হল। ট্রেন ছাড়ল, যথাসময়ে চেকার উঠলেন। উনিও প্রথমে হাঁ হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর প্রেস কার্ড দেখিয়ে সব জানাতে হেসে ফেললেন। কোনও ফাইন ছাড়া শুধুমাত্র ভাড়া গুনে দিলাম।

চলার পথে ফুল যত, কাঁকর তার থেকে বেশি— কে না জানে! একটা ব্যর্থতার গল্প দিয়ে শেষ করি। রোলান্ড জফের ‘সিটি অফ জয়’ সিনেমার শুটিং শুরু কলকাতায়। প্রথম দিন ভবানীপুরের একটা পাড়ায় লোকেশন। সকাল-সকাল পৌঁছে গেছে সব মিডিয়া। দৃশ্যটা হল, ওম পুরী রিকশা টানছেন। ওঁর তো বটেই, সারাদিন ধরে পরিচালক থেকে শুরু করে অনেক দেশি-বিদেশি অভিনেতার ইন্টারভিউ করলাম। সেকালের অন্যতম সেরা সংবাদচিত্রী, আমার সহকর্মী, ছবিও তুলল প্রাণ ভরে। ডমিনিক লাপিয়েরের বই থেকে কোট নিয়ে জমিয়ে কপি লিখলাম। প্রথম পাতায় অ্যাঙ্কর বসেছে দেখে খুশি মনে বাড়ি ফিরলাম মাঝরাত পার করে।

পরদিন সকাল হতে না-হতে চিফ রিপোর্টারের ফোন, ‘কী হয়েছে এটা? এই রিপোর্টিং করো? কারওকে চেনো না কেন?’

কাকে চিনি না, বোঝার আপ্রাণ চেষ্টার মধ্যেই বোমা পড়ল, ‘অন্য কাগজ দেখেছ? হিউ গ্রান্ট শুটিং-এর ফাঁকে রাস্তার চায়ের দোকানে বসে ভাঁড়ে চা খাচ্ছে। তোমার কপিতে তো তার নামই নেই! আর ছবিও যা তুলেছ তোমরা! অমুক কাগজের ফ্রন্ট পেজটা দেখ, ওম পুরীর ফাটা গোড়ালিতে ক্যামেরা ধরে ফোটো নিয়েছে!’

সেই তিরস্কার পর্ব চলেছিল বহুদিন। এখানে একটা কথা না বললে অন্যায় হবে। এরকম মিসের পরও কিন্তু যে ক’মাস ‘সিটি অফ জয়’-এর শুটিং চলেছিল শহরে, আমারই বিট ছিল। একটা সময় কোনও কারণে আমাদের কাগজের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায় ওই বিদেশি শুটিং ইউনিটের। এমনকী, পুলিশি ঘেরাটোপে শুটিং করেন ওঁরা। এমন দিন হয়েছে, যখন লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ। সেই অবস্থাতেও চ্যালেঞ্জ ছিল, নিয়মিত স্পট থেকে খবর করার। না সম্পাদক, না চিফ রিপোর্টার, কেউ তখন কিন্তু বলেননি— মেয়েদের পাঠানোর দরকার নেই।

আসলে এঁরা সবাই ছিলেন গৌরদার শিষ্য। আটের দশকের একেবারে প্রথমে খবরের কাগজের দুনিয়ায় এগিয়ে থাকার আর-এক নাম ছিল গৌরকিশোর ঘোষ। মেয়েরাও যে রিপোর্টার হতে পারে, নাইট ডিউটি করতে পারে, বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে প্রথম দেখিয়েছিলেন গৌরদাই। তাঁকে প্রণাম জানাই।