নাম পাহাড়ী হলে কী হবে, মানুষটা ছিলেন আকারে ছোট্টখাট্ট। সুদর্শন, কিন্তু ছবি বিশ্বাস বা কমল মিত্রর মতো জাঁদরেল, উচ্চাসনে-বসা নন, নন জহর গাঙ্গুলি, ছায়া দেবী, বিকাশ রায় বা সত্য বন্দোপাধ্যায়ের মতো বহুরূপী, ছোট্ট মানুষটির পরিণত বয়সের পর্দা-পার্সোনার বেশিরভাগটা জুড়েই ছিল এক প্রকাণ্ড হৃদয়।

ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে দেখছি, যথারীতি আমরা তাঁরও বিশেষ খবরাখবর বাঁচিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছি। খানকয়েক ছবির নাম, কিছু স্মৃতিকথায় আলগোছ উল্লেখ, কিছু পুরনো ছায়াচ্ছন্ন অসংরক্ষিত প্রিন্টের ছবি, কিছু আধোকল্পনা-প্রসূত আখ্যান ছাড়া তাঁর জন্য বরাদ্দ হয়নি আমাদের ঐতিহ্যের লাইব্রেরির কোনও তাক। তাক লাগিয়ে দেওয়া এই আত্মবিস্মরণ আমাদের জিনগত, একথা মেনে নিয়েও মনে হয়, আচ্ছা, এই স্মৃতিকুয়াশায় মিশে থাকা তারাদের কি এটাই একরকমের অর্জন? এভাবেও কি ভেবে দেখা যায়, যে এখানেই তাঁদের মুনশিয়ানা? স্বাস্থ্যবানের প্রশ্বাসের মতো স্বাভাবিক, তালগাছের মতো মাথা উঁচিয়ে না থেকে, বরং বাঙালির গণস্মৃতিতে, সুখে-দুঃখে পরিবারের অংশ হয়ে মিলেমিশে-থাকা মিষ্টি স্বজনটি হয়ে গণস্মৃতিতে থাকাটাও শিল্পীর এক ধরনের সাফল্য নয়?

কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি। বাংলা ছবি দেখেন, অথচ পাহাড়ী সান্যালকে চেনেন না, এরকম চল্লিশোর্ধ খুঁজে পাওয়া শক্ত, তার নিচের কথা আজকাল সাহস করে বলতে পারি না। অথচ আলাদা করে তাঁকে মাথায় করে রেখেছেন, এরকম দর্শক বিরল। তাঁদের স্মৃতিতে আছেন নিজের ছেলেবেলার এক মিষ্টি দাদু বা জেঠুর মতোই স্মিতহাস্য এক প্রৌঢ়, যাকে ভালবাসা যায়, প্রশ্রয়ের নিশ্চয়তা আশা করা যায়, যাঁকে শ্রদ্ধা করা নিষ্প্রয়োজন, অনেকটা রবীন্দ্রনাথের নানা নাটক-উপন্যাসে নানা নামে ফিরে ফিরে আসা ফকির, বাউল, পাগল ভাই বা রসিকের মতো, যে জ্ঞানী বলেই ঈষৎ-প্রচ্ছন্ন, হাততালির সিনে তাকে পাদপ্রদীপে দাঁড়িয়ে ম্যাজিক দেখাতে হয় না।

আরও পড়ুন : হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে হয়ে উঠেছিলেন অভিনয়ে এক বিশেষ শ্রেণির প্রতিনিধি! লিখছেন সায়নদেব চৌধুরী…

গত শতাব্দীর পাঁচের দশক থেকেই সম্ভ্রান্ত, কখনও স্বচ্ছল, এমনকী, উচ্চবর্গ, কখনও দরিদ্র কিন্তু নির্মল, সরল আদর্শে নম্রভাবে স্থির, এক মিষ্টি মানুষের চরিত্রে, যা মাঝ-সত্তর পর্যন্ত অধিকাংশ বাঙালি পরিবারে সত্যি-সত্যিই অনেক ছিলেন, পাহাড়ী সান্যাল ছিলেন চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, প্রযোজক ও দর্শকের প্রথম পছন্দ। গল্পের প্রয়োজনে কিছুটা পাল্টেছে বটে, যেমন ‘দীপ জ্বেলে যাই’-তে ডাক্তার, বা, ‘সাত পাকে বাঁধা’-য় ছাত্রস্নেহপ্রবণ বাবা, মায়ের দাপটে সংসারে একটু জড়োসড়ো হলেও প্রত্যয় ও প্রশ্রয়ে স্থির, ‘মরূতীর্থ হিংলাজ’-এ বৃদ্ধ অবিচল তীর্থযাত্রী, ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’-য় রায়বাহাদুর ইন্দ্রনাথের প্রতাপকে চ্যালেঞ্জ না-করেও প্রথম তাকে সহাস্য মুখে অগ্রাহ্য করে হৃদয়বৃত্তির মহিমাটিকে প্রথম চিনে নেওয়া, মেনে নেওয়া ও বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া, কিংবা ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’-তে বিপত্নীক, কন্যা ও বিধবা পুত্রবধূ ও নির্জন প্রকৃতির সান্নিধ্যে বসে, বিনা প্রতিবাদে ভাগ্যাঘাতকে মেনে নেওয়া, যদিও গানে আকাশভরা এক প্রশ্নহীন, প্রসন্ন বিষাদসুরে আচ্ছন্ন ত্রিপাঠীর চরিত্রে তিনি অমোঘ, অবিসংবাদী ও অবিস্মরণীয়।

অন্যরকমের কিছু চরিত্র তিনি পাননি বা করেননি, এমনটা নয়। কিছু অন্য স্তরের চরিত্র, যেমন ‘জীবনতৃষ্ণা’ ছবিতে, অতীতের কিছু সমাজগ্রাহ্য নয় এমন কর্ম, কিছু অন্ধকার চাপা দিয়ে চলা চরিত্রে, বা, ‘শেষ অঙ্ক’ ছবির কন্যার প্রণয়ে প্রশ্রয়শীল, ক্রমে পাত্রের কার্যকলাপে সন্দিহান, পরে কন্যার বিপদাশংকায় প্রোটেকটিভ, ব্যক্তিত্বময় বাবার ভূমিকায় তিনি খুবই বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র নির্মাণ করেছেন। দু-এক জায়গায় চেষ্টা করেও ঠিক কুলিয়ে উঠতে, অবশ্যই তর্কযোগ্যভাবে, যেমন ‘বিদ্যাসাগর’ হিসেবে তিনি বিখ্যাত, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রর দৃঢ়, আপসহীন, রসকষ-পরিমিত, কখনও রীতিমত কঠোর ও রাগী চরিত্রে তাঁকে আমার একটু নরম লেগেছে। মানে, বসন্ত চৌধুরীর ‘রামমোহন’, অরুন্ধতী দেবীর ‘সিস্টার নিবেদিতা’ বা ছবি বিশ্বাসের ‘দাদাঠাকুর’-এর মতো নিখুঁত নয়। কিন্তু সাধারণভাবে বহুস্তরীয় চরিত্রে তাঁকে কমই ভাবা হয়েছে। তাতে শিল্পগতভাবে ন্যূনতম ক্ষতি হয় না। বাস্তবজীবনে সব বাঙালি চরিত্রই যে বহুস্তরীয় হয় বা হত, বা হতেই হবে, এমনটা তো নয়।

(দেখে নিন এই ছবির বুকলেট)

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর নানান স্মৃতিচারণায় তাঁকে অগ্রপথিকের মর্যাদা দেননি। সেটা অকারণও নয়। তিনি শিশির ভাদুড়ী বা অহীন্দ্র চৌধুরী নন, নন শম্ভু মিত্র বা উৎপল দত্ত, অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠান বা কাল্ট কি ট্রেন্ডসেটার তিনি নন। নন ছবি বিশ্বাস, তুলসী চক্রবর্তী, ভানু বন্দোপাধ্যায়, জহর রায় কি রবি ঘোষের মতো সিন-স্টিলারও। বরং কিছুটা অনভিনয়ই তাঁর অভিনয়, তাঁর অভিজ্ঞান।

কিন্তু অভিনয় তাহলে বলছি কেন? নিতান্তই টাইপ ক্যারেকটার-যোগ্য মামুলি বলছি না কেন? বলছি এ-কারণেই যে, খোঁজ নিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, মানুষটা তিনি মোটেই ওরকম নন। ওরকম নতমুখ, নম্র বাঙালি নন মোটেই। বরং প্রায় উল্টোটাই। জীবনে তাঁর নানা রং, নানা রস, নানা বিচ্ছুরণ। এবং ওই খাপখোলা, দলছুট, রোয়াবি, এলেমদার মানুষটিই তিনি। তিনি যেমন, ছায়াছবিতে তিনি মোটেই তেমন নন। আর সে-কারণেই, উচ্চকিত দিগদর্শী না হয়েও তিনি সার্থক অভিনেতা।

মানুষটা তিনি তাহলে কেমন? এই পরিচয়টাই দেওয়ার পালা এবার।

এক নজরে : পাহাড়ী সান্যালের সমগ্র ফিল্মোগ্রাফি। সৌজন্যে: বেঙ্গল ফিল্ম আর্কাইভ

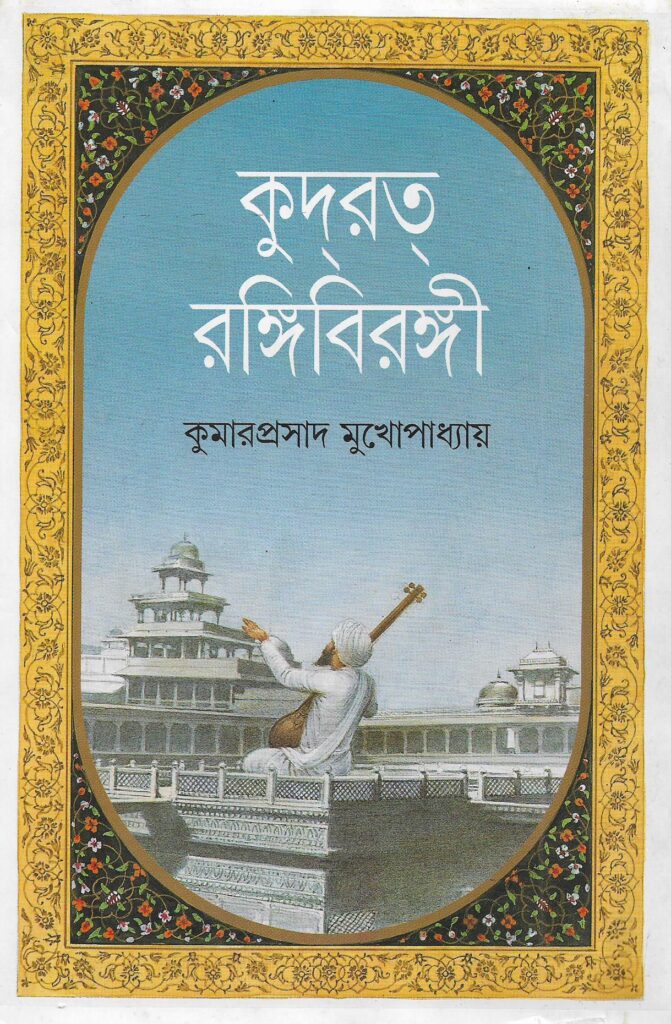

কোনও অর্থেই কলকাত্তাইয়া বাঙালি তিনি নন, লখনউয়ের মানুষ, নবাবি তাঁর মেজাজে ভরপুর। তাঁর বেড়ে ওঠাও একেবারে অন্য ধাঁচের। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র, কিন্তু মন কলেজের বৈজ্ঞানিক প্যাঁচপয়জার ও আঁকের বাইরে দিয়ে চলত। নাতিদীর্ঘ হলেও ভারি সুপুরুষ, সুকন্ঠ মানুষটির মনের মণিকোঠায় থাকত সংগীত। নানারকমের সংগীত, মূলত পাকা গানবাজনা, যাকে দাঁতভাঙা শব্দে বলা হয় মার্গসংগীত। ধ্রুপদ তো বটেই, রাগভাঙা গানও, খয়াল, ঠুমরি, গজলে তাঁর অগাধ আগ্রহ ও উৎসাহ। ভাতখন্ডেজি-র সাক্ষাৎ শিষ্য, গানের জগতে এই তকমার মর্যাদাই আলাদা। সেই সঙ্গে রঙিন মন, লখনউ-সুলভ তহজীব, জীবনরস ও স্ফূর্তিতে ঝলমল এই মানুষটি আবার গানের জগতের প্রচলিত প্রতিষ্ঠাতেও তেমন আগ্রহী নন। যতটা আগ্রহ তাঁর শোনায়, ততটা গাইয়ে হওয়ার নয়। নতুন সন্ধানী দলছুট মনের একগুচ্ছ মানুষকে তখন আকর্ষণ করছে রঙ্গমঞ্চ ও সদ্য-এসে পৌঁছনো এক নয়া শিল্পমাধ্যম, সিনেমা। এই দু-জায়গাতেই তখন প্রয়োজন সংগীতসক্ষম ও সুদর্শন নব্যদের। অনেক শিকলছেঁড়া মানুষই তখন, নতুন নতুন দিগন্তের সন্ধান করছেন এই মাধ্যমে। এর চটজলদি পাদপ্রদীপের রোমাঞ্চ, সপ্তাহান্তের ভাগ্যবদলের অনিশ্চয়তার চ্যালেঞ্জ তাঁরা উপভোগ করছেন। পাহাড়ী সান্যালের উপাখ্যান তাই চিত্রজগতের সেকালের স্মৃতিকথায় ততটা নেই, যতটা আছে গানের জগতের স্মরণে। রসিক-চূড়ামণি স্বর্গীয় কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ‘কুদরত রঙ্গিবিরঙ্গী’ থেকে আপাত-দীর্ঘ, কিন্তু অলোকসামান্য একটি উদ্ধৃতির লোভ সামলানো অসম্ভব।

“পাহাড়ী সান্যাল, আমার লখনউ-এর পাহাড়ীকাকা। এঁকে ফিল্মস্টার মাত্র বলে যাঁরা জানেন তাঁদের জ্ঞাতার্থে বলছি, ফিল্মে ঢোকার আগে ইনি ভাতখণ্ডেজীর হাতে সঙ্গীতবিশারদ করে বেশ কিছুদিন সঙ্গীতনিপুণের ক্লাস করেছিলেন। মইনুদ্দিন ও আমিনুদ্দিন খাঁ সাহেবের পিতা ওস্তাদ নাসিরুদ্দিন খাঁ ডাগরের গলায় মীড়সুতের কথা বলতে বলতে সেকালের লোকেরা বিহ্বল হয়ে যেতেন। তাঁর কাছে ইনি ধ্রুপদের তালিম নিয়েছিলেন। বাবা নাসির খাঁর কাছে খেয়াল, বেনজীর বাইয়ের কাছে ঠুংরি, অচ্ছন ও শম্ভু মহারাজের কাছে স্বল্পকাল তবলা ও কথকেরও তালিম নেন। এত সব কাণ্ড কারখানার পর ইনি কলকাতায় এসে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ইত্যাদিতে গান গেয়ে ও অভিনয় করে নিউ থিয়েটার্সের মুখোজ্জ্বল করেন। তবে শেষদিন পর্যন্ত তাঁর খ্যাতি অম্লান ছিল, পয়লা নম্বরের বৈঠকী আড্ডাবাজ ও শ্রোতা হিসেবে। পাহাড়ীকাকা গানের আসরে এলে যাকে বলে ‘ম্যাহফিলমে চার চাঁদ লগ যাতা থা।’ তবে তাঁর পছন্দ-অপছন্দ প্রখর ছিল এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত স্পষ্টবক্তা ছিলেন। একবার এম্ এস্ গোপালকৃষ্ণনের বেহালায় বোয়িং শুনে উত্তর ভারতের জনৈক প্রখ্যাত বেহালাবাদককে তার ছড়সুদ্ধ বেহালা গঙ্গায় নিক্ষেপ করতে উচ্চৈঃস্বরে পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর একবার একটা বড়সড় ঘরোয়া আসরে এম আর গৌতমের গান হচ্ছিল। বেচারি জানত না পাহাড়ীকাকা লখনউ-এর লোক, ঠুংরিতে পাঞ্জাবি হরকৎ তাঁর সংস্কারবিরুদ্ধ। খেয়ালে গৌতম ওঁর তারিফ কুড়িয়ে ঠুংরি শুরু করা মাত্র, পাহাড়ীকাকার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে রইলেন, একটা সিগারেট ব্লেড দিয়ে দু-টুকরো করে খেলেন, তারপর আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠলেন ‘হাঁরে গৌতম, তুম যো কহ্ রহেথে ঠুমরি শুনাওগে। কব্?’”

এই বইয়েরই আর এক অংশে, ভারতীয় সংগীত প্রসঙ্গে, জীবনব্যাপী এত রসগ্রাহিতার অভিজ্ঞতার নিরিখে নিজের একটি উপলব্ধির কথা বিবৃত করতে গিয়ে খাস সংগীতবোদ্ধা হিসেবে কুমারপ্রসাদ সাক্ষী হিসেবে, না কি জাজ ও জুরি হিসেবে বলব জানি না, যাদের প্যানেল বসিয়েছেন তাঁরা হলেন… “ধূর্জটিপ্রসাদ, শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর, ঠাকুর জয়দেব সিং, পাহাড়ী সান্যাল প্রমুখের মুখে শুনেছি যে, আল্লাবন্দে জাকিরুদ্দিন খাঁর আলাপ যারা শোনেনি, তারা আলাপ বা ভারতীয় সঙ্গীতে শ্রুতি ও স্বরস্থান সম্পর্কে কোনও ধারণা করতে পারে না। দিলীপচন্দ্র বেদী বলতেন যে, ‘নাসিরুদ্দিন খাঁ ডাগর যখন সুর নিয়ে খেলতেন তখন মনে হতো এই শেষ কথা, লাস্ট ওয়ার্ড। কিন্তু তাঁর বাপজ্যাঠা যখন গাইতেন তখন আবার মনে হতো নাসিরুদিন খাঁর সুরের ওজনে ঘাটতি আছে।’ আমি মইনুদ্দিন খাঁ ও আমিনুদ্দিন খাঁ ডাগরের গানের ভক্ত ও তাঁদের পরিবারের অন্য ওস্তাদরা বিশেষত ফহিমুদ্দিন আমার বন্ধুস্থানীয়। কিন্তু আমার গুরুজনেরা তাঁদের টেকনিক ও স্বরপ্রয়োগের ব্যাপারে এঁদের বাপ ঠাকুরদার সঙ্গে এক আসনে বসাতে নিতান্তই নারাজ। যাঁদের কথা বলেছি তাঁরা সকলেই ধ্রুপদের ভাল তালিম পেয়েছেন এবং বলা বাহুল্য, খেয়ালেরও। এঁরা মনে করেন যে, সে-আলাপের পাশে আজকালের শ্রেষ্ঠ খেয়ালিয়াদেরও বিলম্বিত আলাপে সুর কম লাগে। এবং তান করলে প্রায়ই বেসুরো মনে হয়। সৌভাগ্যবশত ওঁরা পুণ্যবান পুরুষ ছিলেন; খেয়ালে মুড়কির বহুল প্রয়োগ ও গজল ঠুংরীর হরকৎ এসব দেখে যাননি।”

এই ধূর্জটিপ্রসাদ, কুমারপ্রসাদবাবুর পিতৃদেব, শাস্ত্রীয় সংগীতের এমনই স্তরের বোদ্ধা যিনি রীতিমতো তাল ঠুকে রবীন্দ্রনাথের সাথে বারবার পত্রযুদ্ধে নেমেছেন কবির ‘সংগীতচিন্তা’ যাচাই করে নিতে। রবীন্দ্রনাথও সমানে তাঁর নিজের ভাবনাকে ডিফেন্ড করে গিয়েছেন চিঠির পর চিঠিতে, যেখানে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্পর্কে তাঁর বৈপ্লবিক সব প্রশ্ন ও বিরোধিতা, তাঁর তরবারিতুল্য লেখনীতে অক্লান্ত তুলে ধরে। তাহলেই বুঝতে হবে, গানের জগতে পাহাড়ী সান্যাল কী দরের দরদিয়া!

নানা লোকমুখে শোনা যায়, নতুন গাওয়াইয়া ভীমসেন যোশী কেমন গাইছেন শুনে পরখ করতে এসেছিলেন পাহাড়ী সান্যাল, গানের শেষে পণ্ডিতজি স্বয়ং মঞ্চ থেকে নেমে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে বলেন, ‘আমায় চিনতে পারলেন না সাহেব? আমি আপনার বাড়িতে আশ্রিত ছিলাম, আপনার মোটপত্র বয়ে দিয়ে পেট চালাতাম, তখন আমি গানের সন্ধানে কলকাতায়, এদিকে থাকাখাওয়ার সামর্থ্য নেই।’ তখন উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরেন পাহাড়ী, তাঁর ভুলে যাওয়া সেই বাড়ির কাজের ছেলেটি যে কালক্রমে এতটা স্বীকৃতি পেয়েছে, সেই আনন্দে। তাঁর জনপ্রিয় কোনও ছবির ক্লাইম্যাক্সের মতোই।

ছবির জগতেও তাই পাহাড়ী সান্যালের প্রথম যুগের মুখ্য প্রকাশ গানেই। কতখানি বৈপ্লবিক খ্যাপামির জোর থাকলে শাস্ত্রীয় সংস্কারবদ্ধ এই মানুষটি টকি সিনেমার সেই আদিকালের তথাকথিত বাজারি বা চটুল গানে আত্মপ্রকাশ চান, পাকা গানবাজনায় নয়। অর্থাৎ কিনা, সুনির্দিষ্ট একটা মাপমতো খাপে এঁরা কিছুতেই বসবেন না, যা হয় না, তা হওয়ানোতেই এঁদের মজা বা সার্থকতা।

নতুন গাওয়াইয়া ভীমসেন যোশী কেমন গাইছেন শুনে পরখ করতে এসেছিলেন পাহাড়ী সান্যাল, গানের শেষে পণ্ডিতজি স্বয়ং মঞ্চ থেকে নেমে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে বলেন, ‘আমায় চিনতে পারলেন না সাহেব? আমি আপনার বাড়িতে আশ্রিত ছিলাম, আপনার মোটপত্র বয়ে দিয়ে পেট চালাতাম, তখন আমি গানের সন্ধানে কলকাতায়, এদিকে থাকাখাওয়ার সামর্থ্য নেই।’ তখন উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরেন পাহাড়ী, তাঁর ভুলে যাওয়া সেই বাড়ির কাজের ছেলেটি যে কালক্রমে এতটা স্বীকৃতি পেয়েছে, সেই আনন্দে। তাঁর জনপ্রিয় কোনও ছবির ক্লাইম্যাক্সের মতোই।

এই সময়ের নামকরা হিরোদের অন্যতম পাহাড়ী সান্যাল। তাঁর চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি দিকে দিকে জনপ্রিয়। কলকাতার নিউ থিয়েটার্স তখন নানা ভাষায় ছবি করছে ক্রমাগত। প্রায় প্রতিটি ছবিই দর্শকধন্য, থিয়েটারের পর গল্প দেখার এই বাস্তবতর মাধ্যমটি মন কেড়ে নিয়েছে সাধারণের। একই ছবি, একই ক্যামেরা অ্যাঙ্গল, একই সংলাপ, দু’টি তো বটেই, কখনও চারটি বা পাঁচটি ভাষায় বারবার একই শট নিয়ে সহজে পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে দর্শকের দরবারে। সারা ভারতের অন্যান্য সংস্কৃতি মঞ্চের মতো ছায়াছবিরও রাজধানী কলকাতাই। এই পরিস্থিতিতে সুগায়ক, সুন্দর ও নানা ভাষায় পারঙ্গম, বাংলা ও হিন্দিতে সমান দক্ষ অভিনেতা তো বেশ কিছুটা এগিয়ে থাকবেনই।

এগিয়ে তিনি ছিলেনও। সিনেমায় তাঁর সমসাময়িক গায়ক-অভিনেতা কুন্দনলাল সায়গল, পঙ্কজকুমার মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে। তাঁর গান জনপ্রিয়ও হত। পঙ্কজকুমার মল্লিক, কুন্দনলাল সায়গল, কৃষ্ণচন্দ্র দে-র পাশাপাশি পাহাড়ী সান্যালও তখন গায়ক অভিনেতা। কিন্তু পাহাড়ী সান্যালই। পঙ্কজকুমার মল্লিক ও কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রশিক্ষিত কন্ঠ, কিন্তু, গাইয়ে হিসেবে, তালিমের বিচারে তাঁর পেডিগ্রি পঙ্কজকুমার মল্লিক বা কৃষ্ণচন্দ্র দে-র চেয়ে কোনও অংশে ন্যূন নয়। এঁদের মধ্যে পঙ্কজকুমার, নিজের মতেই, অভিনেতা হিসেবে অপারগ ও অনিচ্ছুক। নেহাত প্লেব্যাক তখনও অনাবিষ্কৃত বলে, তাঁকে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে হয়। মঞ্চে তিনি গান করে তুমুল জনপ্রিয়। কিন্তু বোর্ডের অভিনেতা নন। কৃষ্ণচন্দ্র দে তাঁর দৃষ্টিসমস্যার কারণেই অভিনয়ে সব চরিত্রে মানানসই নন। মঞ্চনাটক, ও সিনেমায় তাঁকেও সংগীতসক্ষমতা ও জনপ্রিয়তার কারণেই শুধু বাধ্য হয়ে অভিনয় করতে হয়। কুন্দনলাল সহজাত গাইয়ে, সেভাবে তালিমপ্রাপ্ত নন, কিন্তু নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয়, অভিনয়ে মোটামুটি। এঁদের মধ্যে, অতএব, তালিমপ্রাপ্ত ঘরানাদার গাইয়ে এবং থিয়েটার ও সিনেমায় সু-অভিনেতার কম্বিনেশন কিন্তু একমাত্র পাহাড়ী সান্যালই। নীতিন ও মুকুল বসুর হাতে প্লেব্যাকের জন্ম এই টালিগঞ্জেই হওয়ার পর, অনভিনেতারা অভিনয় থেকে সরে দাঁড়ালেন। অথচ, ওই ছবিতেই, এবং তার পরও বহুবার, নিজের প্লেব্যাকেই লিপ দেওয়া বিরলদের মধ্যে রয়ে গেলেন পঙ্কজকুমার। সায়গলের অকালমৃত্যুর পর, একমাত্র।

তিরিশের নায়ক, পাঁচের দশকে এসে স্বাভাবিকভাবেই বয়স্ক, বয়সোচিত পার্শ্বচরিত্রে স্বচ্ছন্দে সরে গেলেন। সেখানেও কিন্তু প্রায় আজীবন, রয়ে গেল তাঁর গান, স্বকন্ঠে। ‘বউ ঠাকুরাণির হাট’-এ তাঁর ‘আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেকদিনের পরে’ তাক লাগানোর মতো, একদম রবীন্দ্রনাথের শৈলীতে গাওয়া। না-জানলে মনে হবে রবীন্দ্রনাথ, কিংবা শান্তিদেব ঘোষ, দ্বিতীয় জনের তুলনায় অনেক বেশি সুরেলা। ‘শাপমোচন’ ছবিতে নানান তুমুল জনপ্রিয় গানের ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছে, বেতারে নায়ক উত্তমকুমারের চরিত্রটিকে গাইতে দেখে পারিবারিক সংগীত-সম্পর্কিত অভিশাপ যাতে উত্তমের মাথায় না নেমে. তাঁর, অর্থাৎ দাদুর শরীরে আসে, তার জন্য ঝড়ের মধ্যে ছুটে যাওয়ার আবেগ থইথই দৃশ্যে তাঁর টুকরো গাওয়া ‘মরণের বেশে এসেছ বলিয়া, তোমারে করি না ভয়’। শেষ গাইলেন মায়েস্ত্রো রায়ের অন্যতম সেরা ছবি হিসেবে বিবেচিত ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’ ছবিতে বৃদ্ধ সদাশিব ত্রিপাঠীর চরিত্রে আরেক লখনউ-প্রবাসী অতুলপ্রসাদ সেনের ‘সে ডাকে আমারে।’

অর্থাৎ, সংগীতের মানুষটি ছিলেন জবরদস্ত অনাপোসী। এবার দেখা যাক, অভিনয়-জীবনেও ফ্রেম বা শুটিং জোনের বাইরের মানুষটাকে। আগেই বলেছি, সাক্ষ্য কম। অন্য কারও স্মৃতিকথায় তিনি সাধারণত নেপথ্যচারী, কেবল তরুণ মজুমদারের ‘সিনেমাপাড়া দিয়ে’-তে দু’-একটি অংশে হাজির। এখানে দেখছি, মেক আপ রুমের একটি ছোট্ট সিন। কলটাইমে হাজির হয়ে মেকআপে বসেছেন। ড্রেস করতে গিয়ে দেখলেন, তাঁর কস্টিউম ইস্ত্রি করা নয়, বা, মেক আপ করার সময় রংয়ের ছিটে লাগল— এইরকম কিছু একটা। প্রচণ্ড চটে অগ্নিমূর্তি, ড্রেসারের সহকারী, যার দায়িত্ব সঠিক অবস্থায় তাঁর নির্দিষ্ট কস্টিউম সরবরাহ, তাঁকে ডেকে পাঠালেন। কয়েকটা কথার পরই মেজাজ হারিয়ে তাকে তার পিতৃপরিচয়ে সন্দেহপ্রকাশসূচক অপশব্দ ব্যবহার করে বসলেন। ছোট ছেলেটি ভেঙে পড়ল, তারকার চক্ষুশূল হয়ে উঠে কাজ হারানোর ভয়ে, বা, আরও গভীর কোনও শোকে। ক্রন্দনরত ছেলেটি তাঁকে জানাল, গতরাতে তার পিতৃবিয়োগ হয়েছে। দাহকার্যাদি সমাধা করে সোজা স্টুডিওতে আসতে গিয়েই তার এই অনিচ্ছাকৃত প্রমাদ। থমকে গেলেন পাহাড়ী সান্যাল। এবার ভেঙে পড়ার পালা তাঁর। কেঁদে ফেললেন, অনপনীয় এই অন্যায়কর্মের পরিতাপে, যে, সদ্য-পিতৃহারা এই শোকগ্রস্ত সন্তানকে, রাগের মাথায় এ কী বলে বসলেন তিনি! সংবেদনশীল মানুষটি কোনওভাবে নিজেকে ক্ষমা করতে পারছেন না। ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন, বলছেন, ‘এ আমি কি মহাপাপের কাজ করলাম রে! আমার যে নরকেও স্থান হবে না। তুই আমায় পারলে ক্ষমা করিস।’ দোর্দণ্ডপ্রতাপ এই প্রবীণ তারকা তখন শিশুর মতো ভঙ্গুর, আত্মগ্লানিতে জর্জরিত।

স্টার ট্যানট্রাম সব ইন্ডাস্ট্রিতেই বরাবর ছিল। কিন্তু, নিজের ভুল বুঝলেও, সেটা সর্বসমক্ষে স্বীকার করা, পরিতাপ করা, ক্ষমা চাওয়া, ও ভেঙে পড়া বিরল। এই আন্তরিকতা যে হৃদয়বত্তার পরিচয় দেয়, তা মহান। সেকথা থাক, কিন্তু লক্ষণীয় এই কাহিনিতে আমাদের পক্ষে এটি যে, এই দেমাক, বা দাপট, ছবি বিশ্বাস বা কমল মিত্রর পর্দাভাবমূর্তির সঙ্গে মানানসই। তাঁরা যদিও স্টুডিওজীবনে মোটেই অতটা ছিলেন বলে শোনা যায় না। কিন্তু পাহাড়ী সান্যালের ভাবমূর্তির সঙ্গে একদমই নয়। অর্থাৎ, অভিনয়।

আজ তিনি, যথারীতি, স্মৃতিরক্ষা-সমাদৃত নন। শ্রোতার মনে তবু মিশে আছেন পরমপ্রিয় স্মৃতির মতোই। হয়ত প্রত্যেকেরই স্মরণে আলাদা, আমার প্রিয় দৃশ্য ‘প্রিয় বান্ধবী’ ছবিতে, যখন মান্নাকন্ঠস্ফূর্তিতে ‘এসেছি আমি এসেছি’ গানে প্রবেশ উত্তমকুমারের। একটি দীর্ঘ শটে গানের পুরো আস্থায়ীটি, যথেষ্ট দীর্ঘ, নিখুঁত কোরিওগ্রাফিতে ক্যামেরা পাশাপাশি ট্র্যাক করে ফ্রেমে রাখে, প্রায় নৃত্যপর উত্তমকে, কাঁধে শান্তিনিকেতনি ব্যাগ, হাতে রজনীগন্ধার মালা। ‘কী আনন্দ, এই বসন্ত, আজ তোমারই এ কুঞ্জের পারে, তুমি দাও সাড়া দাও, এসে নাও ডেকে নাও, কেন বসে আছ বন্ধ দ্বারে’, এইখানে নাটকীয় মুহূর্তে দরজা খোলেন সুচিত্রা সেন, বরং পাহাড়ী সান্যালের আগমন-প্রত্যাশী উত্তম মালাটি পরাতে গিয়ে নায়িকাকে দেখে হতচকিত, গান থামিয়ে, মালা গুটিয়ে পালানোর প্রচেষ্টায়। পরের শটেই সুচিত্রা খবর দিচ্ছেন পাহাড়ী সান্যালকে, তিনি ক্যানভাস টাঙিয়ে ছবি আঁকছেন, সংলাপ মিউট করা, হাবেভাবে বোঝা যায়, আগমনসংবাদে উদ্বেল, ছুটে আসছেন আবেগে, ‘কই, কই সে’— এটুকু শোনা যায়, ফিরে শুরু হওয়া অসমাপ্ত গানের ইন্টারলিউডের ওপর দিয়ে, নতুন শটে বেরিয়ে আসছেন বারান্দায়, তাঁকে পেয়ে নায়কও উদ্বেল, গান ফিরে আসে, গানের ছন্দে সামান্য নৃত্যআভাসে অপরূপ আনন্দ, স্নেহপ্রেম-আবেশউজ্বল স্বর্গীয় বিভায় উদ্ভাসিত সেই চিরপ্রশ্রয়শীল পাহাড়ী সান্যাল।

তাঁর পর্দাব্যক্তিত্বের সারাৎসার যেন এই ক’টি মাত্র শটে ধরা আছে। অন্তত আমার ব্যক্তিস্মৃতিতে। দক্ষতা, টাইমিং, পরিমাপ, ভঙ্গিমা, চাহনি, এক্সপ্রেশন ও রাজকীয়তায় এক্কেবারে সেরার সেরা।

(দেখে নিন এই ছবির বুকলেট )

এই প্রেমসম্পর্কে প্রশ্রয়দাতা তিনি তাঁর অধিকাংশ ছবিতে। সে ‘কমললতা’-র গোঁসাই-ই হোক, বা, ‘সাত পাকে বাঁধা’-র নায়িকার দুর্বল অধ্যাপক পিতা। এই ভাবমূর্তি বিরলের মধ্যে বিরল। ভেবে দেখলে দেখা যাবে, পাঁচের দশকে সদ্য-স্বাধীন দেশ, তরুণের স্বপ্ন ও প্রত্যয়ের সততার রম্য দৃষ্টি তখনও চোখে, সাধারণ পরিবারের যুবক তখন নায়ক, এবং, অনিবার্য সংঘাত প্রাচীনপন্থী বাপ-পিতেমোর পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের সঙ্গে। এখানে নায়ক-নায়িকার মিলনের সম্ভাবনা ক্ষীণ, প্রবীণরা প্রধানত বাধা, সিনেমায় যাহবা স্বপ্নপূরণের সঙ্গে বক্স অফিসের অমোঘ গাঁটছড়ার ফলে শেষ দৃশ্যে অবশ্যম্ভাবী আলিঙ্গন, আধুনিক গানে ব্যর্থ প্রেম ও বিরহের গানই সর্বাধিক। এই প্রেক্ষিতে নায়ক-নায়িকার প্রেমে প্রশ্রয়শীল, প্রগতিশীল, এমনকী, সময় সময় অনুঘটকের এই ভাবমূর্তি, একভাবে দেখতে গেলে, বৈপ্লবিক। এই ব্যতিক্রমী চরিত্রচিত্রণে তর্কাতীতভাবে শ্রেষ্ট রূপায়ণ তাঁরই। এই ক্রান্তদর্শী, ক্ষুদ্রতামুক্ত, সদাপ্রসন্ন চরিত্রায়ণে, তিনি অনুপম। এমনকী, সত্যজিতের সদাশিব ত্রিপাঠীতেও সেটাই ব্যবহৃত। ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’-তে তাঁর প্রথম আবির্ভাব ছবি আধঘণ্টা পেরনোর পর, প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফিরছেন সায়েবি পোশাকে, সিধে বাংলায় বাংলোর ভেতরে ঝাড়িচালানো চার শহুরে চালাক-চতুরকেও অম্লানবদনে সমাদরে অন্দরে নিয়ে আসেন, অবিবাহিতা সুন্দরী কন্যা ও বিধবা পুত্রবধূর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন, এমনকী, নির্জন টংঘরে সৌমিত্রর সঙ্গে পাঠিয়েও দেন নির্দ্বিধায়।

অথচ, আমরা নানা নিদর্শনে দেখেছি, এই অভিনেতা বাস্তবজীবনে, তাঁর ব্যক্তিচরিত্রে, ততটা নরমস্বভাব সর্বদা নন, লখনউ-এর ভদ্র ঔদার্য ও চাপল্য কিঞ্চিৎ থাকলেও। কাজেই স্বভাববিরোধী, অথচ যুগের হিসেবে ব্যতিক্রমী চরিত্রচিত্রণে সারাজীবন যিনি সবার সেরা, নিরপেক্ষ নজরে তিনি অসামান্য, এটা তো মানতেই হবে। এই কারণেই আনুষ্ঠানিক আসরে না হলেও হৃদয়ের ঘরে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা শতবর্ষের বেশি ছাড়িয়েও দীর্ঘজীবনের দাবিদার।