বাঙালির জনজীবন আর দুর্গা পুজো সে এক মধুর যোগাযোগ। এমন জনজীবন সারা বছর ধরে তার আপন কথা রচনা করে ঘরের মেয়ে দুর্গাকে মনের আয়নায় দেখে দেখে। একটা সময় গিয়ে কাহিনি আর বাস্তব হাত ধরাধরি করে ফেলে। যেমন কেউ কন্যার নাম বয়ানে দুর্গা নাম লেখে, কেউ বা আবার পায়েস কিংবা মহাভোজ আয়োজন করে কন্যাকে আদর দিয়ে খাওয়াবে বলে। অমন কারণেই দুর্গা ঘরে আসার কালে আগমনী রচনা করে বাঙালি কিংবা বিদায়ের ঘড়িতে করুণ আর্তি মিশিয়ে তৈরি করে কন্যা বিদায়ের গান। কখনও আগমনীতে বলে ‘যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী’ কখনও বা কন্যা বিদায়ের প্রাক্কালে নবমী নিশিকে কাতর অনুরোধ করে কিংবা বলে ‘এবার ভোলা এলেই বলব উমা আমার নাইকো ঘরে’। এ শুধু মা মেনকার বয়ান থাকে না। এমন বয়ান আপামর বাঙালি যাপনের সঙ্গে গভীর সূত্রে সংযুক্ত।

এই যুক্ত হওয়াটাই আবার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে নানা দিকে। যেমন দুর্গাপুজোর সময় ‘নিকটবর্তী গ্রামের সূত্রধর প্রতিমা নির্মাণ করিত, মালাকার ডাক সাজাইত। গ্রামের মুচি ঢাক বাজাইত, দূর হইতে কি মধুর শুনাইত! নিকট গ্রামের ডোম সানাই বাজাইত। সে সানাই কত ছাঁদে কত রাগিণী বাজাইত; কভু ভৈরবী, কভু পূরবী, কভু খাম্বাজ।’ এর থেকে বোঝা যায় আরেকটি কথা। বাংলার গ্রামসমাজ মায়ের পুজোতে যেভাবে নিজেদের যুক্ত করত, তা কোনও ভাবেই জাতপাত-নির্ভর ছিল না।

আরও পড়ুন : সাতটি স্বাদে লুকিয়ে থাকে পুজোর স্বাদবাহার!

লিখছেন সৌকর্য ঘোষাল…

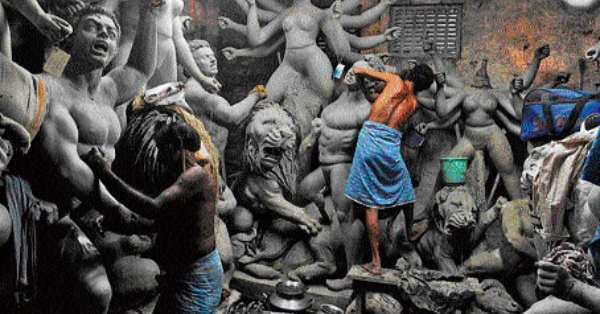

এবার কথা হল, মুচি ঢাক বাজায়, কারণ পেশাগতভাবে মুচিই জানে চামড়ার গভীর সৃষ্টিশীল তাৎপর্য। কিংবা সেই হয়তো সকল কাজের আড়ালে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল চামড়ার অন্দরমহলে লুকিয়ে থাকা শব্দের। আবার ঘুরে তাকিয়ে দেখা যাক, ডোম বাজায় সানাই। বাঁশ, বাঁশের ছিদ্র, ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করা বাতাসের শব্দের সঙ্গে যার নিত্য যোগাযোগ, সেই ডোমই জানেন বাঁশির শব্দের আক্ষরিক বয়ান। আর সূত্রধর বানায় মূর্তি। সেই জানে, কাঠের মধ্যেই যদি জেগে থাকেন দারুব্রহ্ম, তাহলে সেই কাঠ থেকেই জাগিয়ে তোলা যায় ব্রহ্মময়ীকে। কিন্তু সেই মূর্তি নির্মাণে বদল আসে কুমোরপাড়ার মানুষদের হাত ধরে। অরা তৈজসপত্র তৈরি করত। চাকের গোলেল বৃত্তাকার ছন্দ নিয়েই ওদের কাজ। অরা যখন মূর্তি তৈরিতে প্রবেশ করল তখন দেখা গেল কাঠের কাজের কৌণিকতার সঙ্গে কীভাবে মিশে যাচ্ছে বৃত্তের ছন্দ। তখন দুই পেশার দুই ভাষার মিলনে তৈরি হচ্ছে মায়ের যে প্রতিকৃতি, তাঁকে আদর করে বলা হয় ‘দোভাষী’। সূত্রধর শৈলীর নির্মাতারা নিজেদের শৈলীকে বলতেন ‘খাস বাংলা’। তাই দুর্গাপুজো মানেই সমাজের বিবিধ যোগ।

মুচি ঢাক বাজায়, কারণ পেশাগতভাবে মুচিই জানে চামড়ার গভীর সৃষ্টিশীল তাৎপর্য। কিংবা সেই হয়তো সকল কাজের আড়ালে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল চামড়ার অন্দরমহলে লুকিয়ে থাকা শব্দের। আবার ঘুরে তাকিয়ে দেখা যাক, ডোম বাজায় সানাই। বাঁশ, বাঁশের ছিদ্র, ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করা বাতাসের শব্দের সঙ্গে যার নিত্য যোগাযোগ, সেই ডোমই জানেন বাঁশির শব্দের আক্ষরিক বয়ান। আর সূত্রধর বানায় মূর্তি।

মাটি মাখার কাজ যাঁরা করতেন, তাঁরা আবার আরেকটা কর্মে নিজেদের দক্ষ করে তুললেন। আশ্চর্য সেই কাজের নাম। ‘মরা ধরা’। না মরা মানুষ ধরা তার কাজ নয় তার কাজ হল ভেজা মাটি মরে গিয়ে কোন মাপে মূর্তিকে নিয়ে আসে, তা নিখুঁত ভাবে হিসেব করা। সে জানে, যদি কোনও বাড়িতে দুর্গা কুড়ি হাত বানাতে হয় তাহলে একুশ বা বাইশ হাত পর্যন্ত মাটি গড়তে হবে। তারপর শুকিয়ে গিয়ে সেটা কুড়ি হাতে আসবে। এই শুকিয়ে যাওয়ার অঙ্কটাই কুমোরপাড়ায় ‘মরা ধরা’ নামে পরিচিত। এভাবেই চলতে থাকে বাঙালির যাপন। সেই যাপনের সূত্র ধরেই সে দুর্গার নানা কথা বলে সকলের কাছে। এই যেমন চালচিত্রের শিল্পী যখন শিবের ছবি আঁকেন, তখন তিনি দেখান যে, একাকী গৃহে শিব বসে তানপুরা বাজাচ্ছেন। এই যে তাঁর ঘরণী বাপের বাড়ি চলে গিয়েছেন, তখন শিবের একাকিত্ব ধরে রাখলেন বাংলার চালচিত্র শিল্পী।

বঙ্গের মানুষ শাস্ত্র বেত্তাদের থেকে শুনেছিল দুর্গা হলেন সৌর দেবী। শুনেছিলেন, সূর্যের আরেক প্রতীক হল বিষ্ণু। সেই কথা মাথায় রেখেই বঙ্গের দুর্গাপ্রতিমার দু-পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জয়া-বিজয়ার পায়ের ভঙ্গি বদলে দিলেন শিল্পীরা। তাদের পায়ের ভঙ্গির মধ্যে মিশে গেল কৃষ্ণের বাঁশি হাতে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটুকু। এইভাবেই ঘরের মেয়ের রূপের কথা বঙ্গযাপনের দর্পণে। আদরমাখা গলায় যেভাবে শিশুকে বলা হয় চাঁদের কণা বা সোনার চাঁদ, একই সুরে বাংলার গৃহস্থ বলে শরৎশশী। তাঁকে মনের দর্পণে ধরে রাখে সে।