একদা এক অধ্যাপক বলেছিলেন, আমরা বর্তমানে একুশ শতকে যা-যা দেখি, তার সবই প্রায় নির্ধারিত হয়ে গেছিল উনিশ শতকে। এই নির্ধারণ হয়ে যাওয়া বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম, সমাজের নারীর অবস্থান। যে উনিশ শতকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখের উদ্যোগে নারীমুক্তি আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, তা আপাত দৃষ্টিতে এবং সে-সময়ের প্রেক্ষিতে ‘নারী-প্রগতি’র নিদর্শন হলেও, এক ভিন্ন বৈষম্যর রাজনীতি ছিল সেই প্রগতির রন্ধ্রে।

মেয়েরা যে শিক্ষা পাচ্ছে, কিংবা মেয়েদের যে উন্নতি হচ্ছে তা কি তাঁদের নিজেদের জন্য? না কি মেয়েদের যা-কিছু উন্নতি, সবই অন্যের পরিতুষ্টির জন্য? এই প্রশ্ন সামনে রেখেই সমাজে নারীর অবস্থান, বিজ্ঞাপনে মেয়েদের ‘পণ্য’ হয়ে যাওয়ার ইতিহাস ধরা রয়েছে।

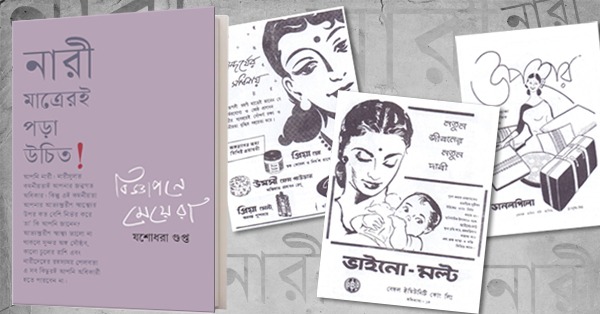

এই ইতিহাস ও লিঙ্গবৈষম্যর রাজনীতিকেই যশোধরা গুপ্ত তাঁর ‘বিজ্ঞাপনে মেয়েরা’ বইতে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। লেখিকার বয়ান অনুযায়ী, এই বইতে আলোচিত বিজ্ঞাপন সমূহর কালপর্ব বিশ শতকের তিনের দশক থেকে একুশ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত। লক্ষণীয়, যে-সময়কে লেখিকা বেছে নিয়েছেন, তা কিন্তু সামাজিক পালাবদলের দিক থেকে নারীদের অবস্থান ও উত্থান-পতনের একটা বিস্তৃত সময়। সেখানে যেমন রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে, হয়েছে বিশ্বায়নও— এবং সেটাই সময়ের দাবি হিসেবে ধরা থাকছে বিজ্ঞাপনে।

মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে, এই বৈষম্যর রাজনীতি স্পষ্টতর করার জন্য, লেখিকা প্রশংসনীয় একটি কাজ করেছেন। তিনি দেখাচ্ছেন, সমাজে এবং বিজ্ঞাপনে পুরুষদের কীভাবে দেখানো হয়েছে বা হয়ে চলেছে। এমনকী এই সামাজিক চাহিদার জন্যই, নারী-পুরুষ ভেদে বিজ্ঞাপনের কিছু ‘স্টিরিওটাইপ’ থাকে। মেয়েদের ক্ষেত্রে যেমন— ‘সৌন্দর্য’, ‘কোমলতা’, ‘লজ্জা’; পুরুষদের ক্ষেত্রে, ‘সাহস’, ‘শক্তি’। স্পষ্টতই তিনি প্রশ্ন তোলেন, যাঁরা এই নির্ধারকগুলো পূরণ করতে পারেন না, তাঁরা কি যথেষ্ট ভাল পুরুষ বা নারী নন? বিজ্ঞাপনে তাঁদের অবস্থান ঠিক কোথায়? থাকলেও তা কীভাবে উপস্থাপন করা হয়?

‘মাউন্টেন ডিউ’-এর একটি বিজ্ঞাপনের উদাহরণ দিয়ে লেখিকা ব্যাখ্যা করছেন, মূল চরিত্র ঋত্বিক রোশন প্রেমিকাকে আকর্ষণ বা মুগ্ধ করতে চেয়ে বীর সুলভ কাজ করেন না, তিনি ভয়কে উপেক্ষা করে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েন ‘মুক্তির টানে’। সে-জন্যই বিজ্ঞাপনের ট্যাগলাইন— ‘ডর্ কে আগে জিত হ্যায়’। এখানে নাকি সমাজ নির্ধারিত বীরপুরুষের ছবি ভাঙা হয়; লেখিকা দেখাচ্ছেন, পুরুষও তবে আকাশের বুকে লাফিয়ে পড়তে পারে!

উদাহরণটি সামনে রেখে, এই অংশের খানিক আগেই উল্লেখিত লেখিকার অন্য একটি বক্তব্যে ফেরা যাক; তিনি লিখছেন, বিভূতিভূষণের অপু, শঙ্কর, রবীন্দ্রনাথের তারাপদ যেভাবে কাঙ্ক্ষিত জীবন অনায়াসে বেছে নিতে পারে, সেভাবে কি নারীরাও পারছে তাঁদের কাঙ্ক্ষিত জীবন বেছে নিতে? বিজ্ঞাপনে তারই খোঁজ করা হবে।

এবারে প্রশ্ন ওঠে, ‘মাউন্টেন ডিউ’-এর যে বিজ্ঞাপনকে তিনি পুরুষের ‘বাঁধাধরা বীরের ছবি’ ভাঙা বলছেন, তা কি আদপে যথার্থ মন্তব্য হচ্ছে? না কি খানিক স্ববিরোধী হয়ে দাঁড়াচ্ছে? হ্যাঁ এটা ঠিক, পুরুষটি কোনও প্রেয়সীকে মুগ্ধ করার জন্য এই কাজ করছে না, কিন্তু উল্টোদিকে সমাজের স্টিরিওটাইপ, ‘সাহস’, ‘শক্তি’ এগুলিও তো ভীষণ ভাবে বিজ্ঞাপনে উপস্থিত। তাহলে আর স্টিরিওটাইপ ভাঙা হল কোথায়?

‘নির্মা’ সাবানের আটের দশকের বিজ্ঞাপন এবং তার সঙ্গে একুশ শতকে নির্মিত বিজ্ঞাপনের যে তুলনামূলক আলোচনা তিনি দেখিয়েছেন, তা অতি চমৎকার। ‘নির্মা’রই একুশ শতকে প্রচারিত একটি বিজ্ঞাপনে, মেয়েদের যথেষ্ট প্রগতিশীল মনে হলেও, আদপে শেষ পর্যন্ত যে তাঁদের বাইরের কাজ সামলেই গৃহকাজে ফিরতে হয়, এমন ভাবনা কতটা প্রগতিশীল প্রশ্ন তোলেন লেখিকা। খুব গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ। ‘যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে’— এই যে একটা ধারণা বিশ শতক থেকে তৈরি হয়ে গেল এবং বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে এই বিষয়টিকেই বারবার বিজ্ঞাপনে গ্লোরিফাই করে দেখানোর যে প্রবণতা, তাকে বেশ কিছু উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। সেখানে যেমন ‘সানরাইজ’-এর বিজ্ঞাপনে মেয়েদের নানা প্রগতিশীল হওয়ার উদাহরণ দিয়েও, মেয়েদের হাতে শেষ পর্যন্ত ধরিয়ে দেওয়া হয় মশলা। আবার, একটি গয়নার দোকানের বিজ্ঞাপনী প্রচারে লেখা হয়, ‘কনের গলায়/ গয়নার ভার/ সব ভার নিয়ে সে/ সাজাবে সংসার’— এই যে মেয়েদের সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়া, দেবী থুড়ি দশভুজা বানানোর একটা প্রক্রিয়া, এবং বিজ্ঞাপনে বারবার তার প্রয়োগ। এটিই যশোধরা চমৎকার ভাবে দেখিয়েছেন তাঁর বইতে। ‘স্ত্রী-লিঙ্গ’ নির্মাণের এই বিজ্ঞাপনী রাজনীতি ও তার সাংস্কৃতিক হেজিমনি বোঝানোর জন্য তিনি উদাহরণ এনেছেন মনুসংহিতার, এমনকী রবীন্দ্রনাথের ‘রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে’ শীর্ষক প্রবন্ধেরও যা যথেষ্ট প্রশংসাযোগ্য; কিন্তু একইসঙ্গে যদি বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ের রাজনীতির সঙ্গে বিজ্ঞাপনগুলির বিবর্তন ও তার কেন্দ্রীয় ভাবনার দিকটি আরও ব্যাখ্যা করা যেত, তাহলে বইয়ের পরিসর আরও বিস্তৃতি পেত বলেই মনে হয়।

ভিত্তি ও উপরিসৌধ সংক্রান্ত মার্ক্স্-এর সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করা যাক। আমাদের চেতনা, বিশ্বাস আমাদের সামাজিক সত্তাগুলো নির্ধারণ করে না, বরং সামাজিক সত্তাই চেতনার নিয়ন্ত্রক। ঠিক এ-সংক্রান্ত একটি বিতর্ক উসকে দেন যশোধরা তাঁর বইতে। তিনি লিখছেন, ‘বিজ্ঞাপন সমাজমনকে নির্ধারণ করে, নাকি সমাজমনই আসলে বিজ্ঞাপনগুলি কেমন হবে প্রস্তুত করে দেয়;’— এই বিতর্ক চিরকালীন। মার্ক্স্-এর তত্ত্ব ধরলে, বিজ্ঞাপন মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে তো বটেই, প্রকারান্তরে একেকটা সময়ের বিজ্ঞাপনই বলে দেয়, কোন আদর্শ অনুযায়ী মানুষের চালচলন নির্ধারিত হবে। যেমন, ‘ইম্পেরিয়াল ব্লু’র বিজ্ঞাপনে লিফটে মহিলা সহযাত্রী প্রবেশ করার দরুণ এবং তার লিফটে থাকার সময়-পর্বটুকু যে-ভাবে দুই পুরুষ সহযাত্রী নিজেদের স্ফীত উদরের আকৃতি গোপন করার জন্য নিঃশ্বাস আটকে রাখেন এবং মহিলা চলে যাওয়ার পরই, আবার ফিরে যান নিজেদের আসল চেহারায়। এই ভাবনা লেখিকার যথেষ্ট অন্যরকম মনে হয়েছে; তাঁর মনে হয়, এই বিজ্ঞাপনে যেহেতু দেখানো হচ্ছে পুরুষদের উদরের মাপ বেশি হলে তেমন অসুবিধা হয় না, তাই এটি অন্যরকম। খুব ভাল পর্যবেক্ষণ, কিন্তু এখানেই কতগুলো প্রশ্ন রয়ে যায়। প্রথমত এটি অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমের বিজ্ঞাপন, যার মধ্যে ভয়ংকর একটি পিতৃতান্ত্রিক মন্তব্য রয়েছে, ‘Men will be Men’— যেন পুরুষের এই কৃতকর্ম কত গর্বের! এর কোনও উল্লেখ লেখায় নেই। বিজ্ঞাপনের মাধ্যম যখন বদলে যায়, তখন সেটার টেক্সট, ভিজুয়াল যেমন বিবেচ্য হওয়া উচিত, তেমনই কী সংলাপ শোনা যাচ্ছে, সেটাও তো আলোচনায় উঠে আসা জরুরি। ঠিক যেভাবে ‘ডর্ কে আগে জিত হ্যায়’ আলোচনায় উঠে এল।

পাশাপাশি এই ইঙ্গিতও কি এই বিজ্ঞাপন দেয় না? একজন নারী তার সঙ্গী হিসেবে সাধারণত স্থূলাকৃতি মানুষকে পছন্দ করে নেয় না! তাই-ই এখানে দুই পুরুষের চেহারা লোকানোর চেষ্টা। সমাজই তো এই শর্ত চাপিয়ে দিয়েছে। এ-কথা ঠিকই, বেশ কিছু বিজ্ঞাপনে অলিখিত ভাবে সমাজ-স্বীকৃত সৌন্দর্যগুলি ভাঙার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু তা করতে গিয়ে বেশ কিছু জায়গায় ‘স্টিরিওটাইপ’-কেই ভিন্ন আঙ্গিকে গ্লোরিফাই করা হয়। যেখানে লেখিকা অন্য বিভাজনগুলি খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন, সেখানে এ-ধরনের আলোচনায় এই একপেশে বিশ্লেষণ বিস্ময় উদ্রেক করে।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে, ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন মেয়েদের দেবী, দশভূজা— সর্বোপরি মাতৃরূপে দেখানোর প্রয়াস তা যে একটা ‘স্টিরিওটাইপ’— চমৎকার কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন লেখিকা। ‘ইউরেটন’ নামক জরায়ু কেন্দ্রিক ওষুধের বিজ্ঞাপনে, ‘লজ্জা নারীর ভূষণ’ শিরোনাম যে ‘লজ্জার ভূষণ’কেই উদ্যাপন করা, পাশাপাশি বিজ্ঞাপনের কপিতে একদিকে নারীর লজ্জার জয়গান, অপরদিকে নিজের অসুস্থতা জানানোর লজ্জার কথা দূর করতে বলে যে দ্বিচারিতা মূল বিজ্ঞাপনে দেখানো হয়েছে— তা চমৎকার ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন লেখিকা।

বিজ্ঞাপন যে কীভাবে সমাজের প্রতিফলন হয়ে উঠেছে, এবং সেখানে সমাজে নারীদের চিত্র কীভাবে আঁকা হচ্ছে এর পরের উদাহরণে আরও স্পষ্ট হবে। সমাজে একজন মেয়ের, সন্তান ধারণ করতে করতেই অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়ে যায়; তাঁর শরীরের দিকে নজর দেওয়ার মতো কেউ থাকে না। সেই জায়গা থেকেই জনৈক আন্নাকালীকে খোলা চিঠি লেখেন সবিতাদি নামে তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী, যিনি তাঁকে এক বিশেষ টনিক খেতে বলেন সুস্থতার জন্য। এই যে দুটো বিপরীতধর্মী বিজ্ঞাপনকে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করা, যেখানে একজায়গায় মেয়েদের লজ্জাকেই গ্লোরিফাই করা হচ্ছে এবং অপর বিজ্ঞাপনে সামাজিক অবস্থান থেকে মেয়েদের দুর্দশা দেখিয়ে বোঝানো হচ্ছে, একজন মেয়ে বন্ধু কীভাবে পাশে থেকে লড়াই করার শক্তি দেয়। বিপরীতধর্মী দুই বিজ্ঞাপনকে সাজিয়ে লেখিকার এই পরিকল্পনা সামগ্রিক বইটির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি পাঠকের কাছে বিজ্ঞাপনের এই বিপরীতধর্মী বয়ান তুলে আনার জন্য, লিঙ্গ-রাজনীতির অবয়ব স্পষ্টতর হয়।

বিজ্ঞাপনে মেয়েদের নানা প্রগতিশীল হওয়ার উদাহরণ দিয়েও, মেয়েদের হাতে শেষ পর্যন্ত ধরিয়ে দেওয়া হয় মশলা। আবার, একটি গয়নার দোকানের বিজ্ঞাপনী প্রচারে লেখা হয়, ‘কনের গলায়/ গয়নার ভার/ সব ভার নিয়ে সে/ সাজাবে সংসার’— এই যে মেয়েদের সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়া, দেবী থুড়ি দশভুজা বানানোর একটা প্রক্রিয়া, এবং বিজ্ঞাপনে বারবার তার প্রয়োগ। এটিই যশোধরা চমৎকার ভাবে দেখিয়েছেন তাঁর বইতে। ‘স্ত্রী-লিঙ্গ’ নির্মাণের এই বিজ্ঞাপনী রাজনীতি ও তার সাংস্কৃতিক হেজিমনি বোঝানোর জন্য তিনি উদাহরণ এনেছেন মনুসংহিতার, এমনকী রবীন্দ্রনাথের ‘রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে’ শীর্ষক প্রবন্ধেরও যা যথেষ্ট প্রশংসাযোগ্য;

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, বইটি শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনী কপির বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ থাকে না। উনিশ ও বিশ শতকের বিভিন্ন টেক্সটে, নানা প্রসঙ্গে কীভাবে মেয়েদের দেখতে চাওয়া হয়েছে, অথবা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ‘স্ত্রী-লিঙ্গ’ নির্মাণের সামাজিক শর্ত— সেগুলির উল্লেখ করে, তার সঙ্গে বিজ্ঞাপনী কপির তুলনামূলক আলোচনা করে এই বই।

যশোধারা লিখছেন, ‘বিজ্ঞাপনে নারীর ভূমিকা অথবা বিজ্ঞাপন নারীকে কীভাবে ব্যবহার করে, এবং তার ধারাবাহিক পরিবর্তনকে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করাই এই বইয়ের উদ্দেশ্য।’— এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে খুব চমৎকার ভাবে বিজ্ঞাপন কীভাবে নারীকে পণ্য করে, তার সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছেছেন। বলছেন, ‘যখনই পুরুষ তাকে কীভাবে দেখছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখনই নারীর পন্যায়ন হয়। এই যে বিজ্ঞাপনের শিরোনাম কিংবা বয়ান, উদ্দিষ্ট পাঠক/ দর্শকের লিঙ্গভেদে বদলে যায় — তা বেশ কিছু উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। বিভিন্ন সময় জুড়ে, কোনও পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারীদের যেভাবে দেখানো হয়েছে, তা কি আদপে পুরুষ পরিতুষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে? না কি সেখানে রয়ে যায় মেয়েদের তৎকালীন সমাজ কীভাবে দেখছে তার ইঙ্গিতও? এই সার্বিক আলোচনা এই বইয়ের সম্পদ।

দু’টি মজার উদাহরণ উল্লেখ করে আলোচনায় ইতি টানা যাক, ‘ডেয়ারি মিল্ক’-এর একটি বিজ্ঞাপনী কপি খানিক এমন, ফ্রেমে পুরুষ ও নারী রয়েছে; লেখা হচ্ছে, কখনও-কখনও বাচ্চাদের বায়না মেটাতেই হয় (আর বিশেষ করে যেটিকে বিয়ে করেছেন) — স্পষ্টই বোঝা যায়, স্বামীর চকোলেট খাওয়ার বায়না মেটানোর জন্য তাকে ‘বাচ্চা’ হিসেবে দেখানো হচ্ছে। বিজ্ঞাপনটির প্রকাশকাল ১৪০০ বঙ্গাব্দ। প্রকাশ হয়েছিল পূজাবার্ষিকী ‘আনন্দমেলা’-য়। আবার ১৩৮৫ পূজাবার্ষিকী ‘আনন্দমেলা’-তেই প্রকাশিত একটি চিরুনির বিজ্ঞাপনে দেখানো হচ্ছে, এক গৃহবধূ বারবার চিরুনি ভাঙার ফলে, তার স্বামী বলছে, তুমি কি রোজই একটা করে চিরুনি ভাঙবে? স্ত্রী তখন বিশেষ এক কোম্পানির চিরুনি কেনার কথা স্বামীকে বলছেন। কপিতে লেখা হচ্ছে, ঘনঘন চিরুনি কিনতে হলে গেরস্তের এ-প্রশ্ন স্বাভাবিক। এখানে গেরস্ত অর্থে স্বামীর কথাই ইঙ্গিত করা হচ্ছে, এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। পূর্বে উল্লেখিত বিজ্ঞাপনটির তুলনায় মাত্র ১৫ বছরের ব্যবধানে কীভাবে বদলে গেল বিজ্ঞাপনের বয়ান, একটি বিজ্ঞাপনে স্বামী ‘বাচ্চা’ আরেকটি বিজ্ঞাপনে স্বামীর হাতেই কর্তৃত্ব! কারণ তিনিই যে গেরস্ত!

এমনই বিশেষ কিছু বিজ্ঞাপন নির্বাচনে ও বিশ্লেষণে যশোধারা গুপ্ত মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন, যা এই বইকে বিজ্ঞাপন বিষয়ক অ্যাকাডেমিক ও বৈঠকী চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ করে রাখবে।

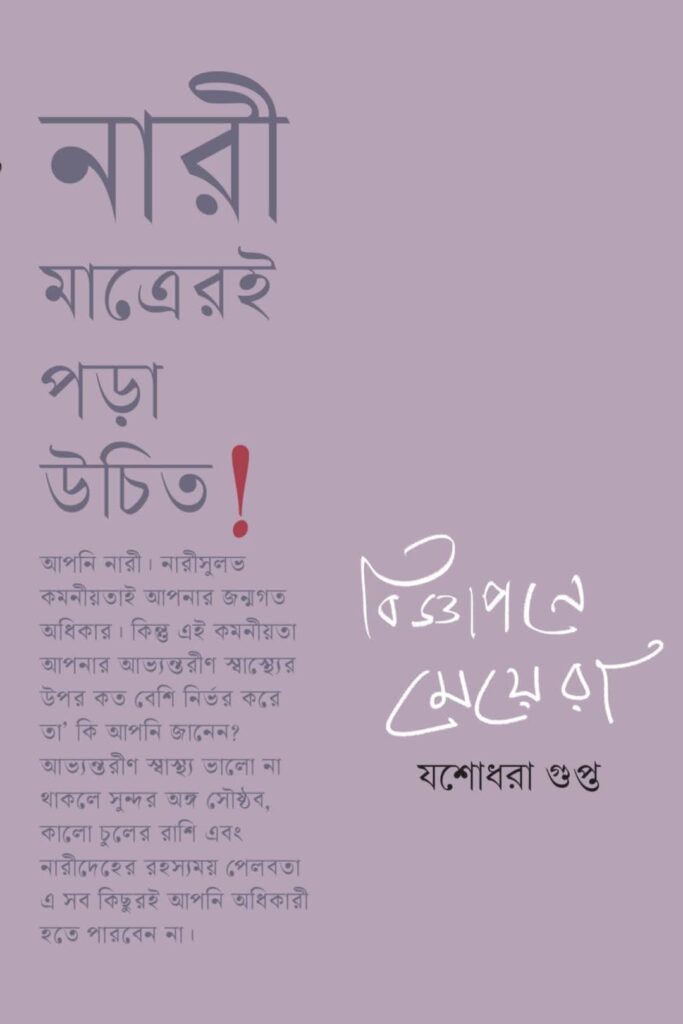

প্রকাশকও খুব যত্ন নিয়ে বইটি নির্মাণের দায়িত্ব সামলেছেন। চমৎকার লে-আউট, হরফ, বাঁধাই, পুরনো পত্রিকাগুলির কালার-টোন বজায় রেখে, সুন্দর কাগজে ছাপানো বইটিকে আরও মনোগ্রাহী করে তুলেছে। একইসঙ্গে বইতে দেওয়া ‘সুন্দরম্’ পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সংকলনটিও বেশ আকর্ষণীয়। বইটির প্রচ্ছদ পরিকল্পনাও চমৎকার! প্রচ্ছদে চমৎকার বিন্যাসে, বিজ্ঞাপনের ব্যবহার এবং বইয়ের নাম না হওয়া সত্ত্বেও, ‘নারী মাত্রেরই পড়া উচিত!’ বাক্যটি প্রচার পরিকল্পনা হিসেবেও প্রশংসনীয়। সার্বিক ভাবে শুধু নারী নয়, লিঙ্গ পরিচয় নির্বিশেষে এই বইটি পাঠকের বইয়ের তাকে তুলে নেওয়া উচিত বলেই মনে করি।

বিজ্ঞাপনে মেয়েরা

যশোধরা গুপ্ত

গ্রন্থসজ্জা ও পরিকল্পনা: তন্ময় দাশগুপ্ত

খসড়া খাতা

৪৫৫.০০