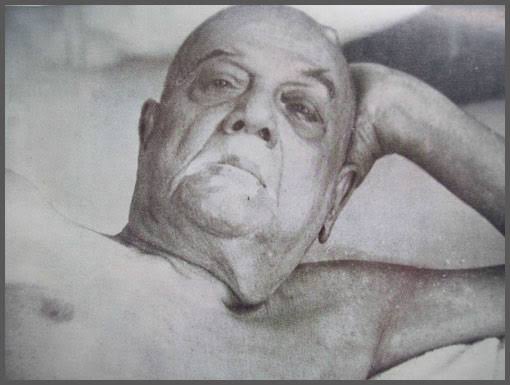

স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বাশ্রমীয় সহোদর ভ্রাতা দুইজন— মেজভাই মহেন্দ্রনাথ ও ছোটভাই ভূপেন্দ্রনাথ। বিশ্বপ্রকীর্তিত জগদ্বন্দ্য অগ্রজ বিবেকানন্দ এবং প্রখ্যাত সমাজবিপ্লবী অনুজ ভূপেন্দ্রনাথের বিপুল দীপ্তির আড়ালে পণ্ডিত, ভূপর্যটক, সুলেখক, চিন্তক মহেন্দ্রনাথ বহুলাংশে অনালোচিত; শ্রীবুদ্ধের কারুণ্যপ্রভার অন্তরালে অনিরুদ্ধ কিংবা আনন্দ যেমন অনাবিষ্কৃত থেকে যান, এও ঠিক তেমনই। বিশেষত আমাদের দেশে, যেখানে ব্যক্তিমানুষের উপাসনাই প্রধান হয়ে ওঠে, তুলনায় তাঁর চিন্তন-মনন প্রায়শই উপেক্ষিত থেকে যায়।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত জন্মেছেন ১৮৬৯-এর ১ আগস্ট, অর্থাৎ স্বামীজীর থেকে তিনি প্রায় ছয় বছর কয়েক মাসের ছোট। নরেন্দ্রনাথের বাল্যকালের বহু ঘটনা, দুরন্তপনা ও কৈশোরের বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চারের সহভাগী মহেন্দ্রনাথ। শতাব্দীর ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আমরা স্বামী বিবেকানন্দের পরিণতরূপে প্রণত, মহেন্দ্রনাথ কিন্তু স্বভাবতই তাঁর দাদাকে দেখেছেন অনুজের অন্তরঙ্গতায়। অথচ আশ্চর্য এই যে, নরেন্দ্রনাথের পরিণত রূপ— স্বামী বিবেকানন্দের বিরাটত্ব এবং মহত্ত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে তাঁর অসুবিধে হয়নি। একইসঙ্গে অন্তরঙ্গতা ও মহনীয় উচ্চতার বোধ তিনি তাঁর স্মৃতিকথাগুলিতে রেখে যেতে পেরেছেন— এর কারণ মহেন্দ্রনাথ নিজেও ছিলেন প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের উত্তম অধিকারী।

আরও পড়ুন: রথযাত্রার সঙ্গেই সম্প্রীতির বাঁধনে জড়িয়ে কলকাতার এই মসজিদ! লিখছেন সৃজন দে সরকার…

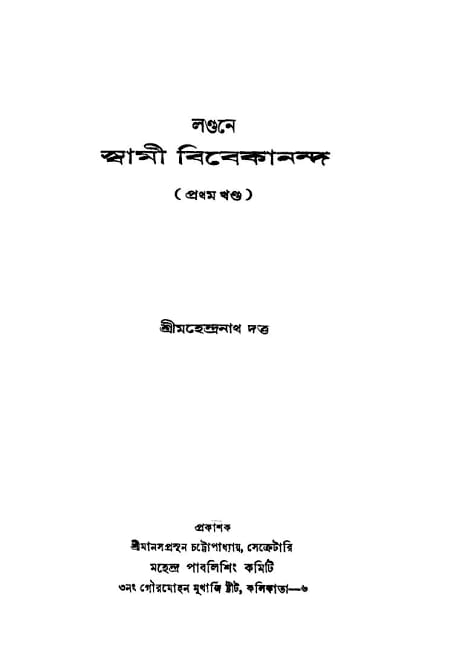

হয়তো খানিক স্পর্ধাই হয়ে যাবে আমার পক্ষে, তবু সত্যের অনুরোধে একথা আজ সবিনয়ে বলা প্রয়োজন যে, যদি স্বামী সারদানন্দের কথা সরিয়ে রাখি, তাহলে মহেন্দ্রনাথের মতো আর কেউ-ই স্বামী বিবেকানন্দের এতটা জীবন্ত রূপ লিখে রেখে যেতে পারেননি। মহেন্দ্রনাথ-রচিত ‘শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী’ কিংবা ‘লণ্ডনে বিবেকানন্দ’-গ্রন্থদ্বয় আমার এই দাবির প্রমাণস্বরূপ। এবং মহেন্দ্রনাথের লেখা ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান’-বইটিও যেন সেই অচিন মানুষের সাক্ষাৎ দর্শনের চিন্ময় ধারাভাষ্য— এমনতরো বই যে-কোনও তন্নিষ্ঠ পাঠকের জীবনব্যাপী পাঠ-অভিজ্ঞতার পরিসরে অনন্য রত্নবিশেষ।

মহেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শন পেয়েছিলেন তাঁর দাদা নরেন্দ্রনাথের সঙ্গেই। শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ, বিশেষ কৃপালাভ এবং পুণ্য সান্নিধ্যে অবগাহনের সুযোগও মহেন্দ্রনাথের হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের চেহারা কেমন ছিল, কেমন করে কথা বলতেন, গলার স্বর কেমন ছিল, ভাষা কী প্রকার ছিল, কোন-কোন পরিস্থিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণ কীভাবে প্রকাশিত হত, সর্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের তমোঘ্ন কিরণ— এ সমস্তই অনুপুঙ্খ বাস্তবতা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ দত্ত তুলে ধরেছেন। মহেন্দ্রনাথ-রচিত বইগুলি পড়তে-পড়তে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ এবং রামকৃষ্ণলীলার প্রায় সকল কুশীলবদের যেন একেবারে চোখের সামনে দেখা যায়। নড়েচড়ে প্রাণময় হয়ে ওঠে সে-কালের কলকাতা, বাঙালি সমাজ ও প্রাসঙ্গিক সকল প্রতিবেশ।

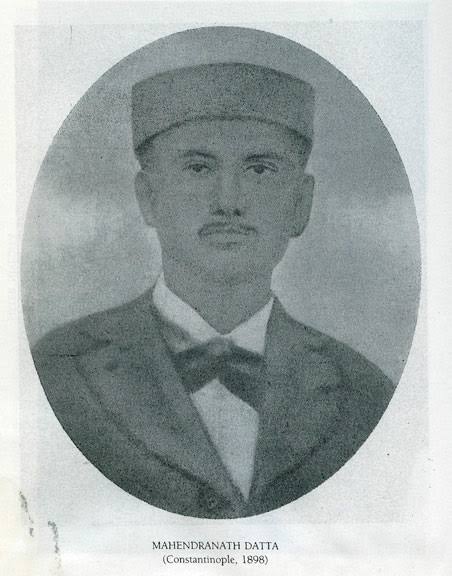

সিমুলিয়ার দত্তবাড়ির এই সন্তান ছাত্রজীবনে কৃতী; ১৮৯৬-এ তিনি পারিবারিক পেশা ওকালতি (এক্ষেত্রে ব্যারিস্টারি) পড়তে লন্ডনে যান। স্বামীজী তখন ইংল্যান্ডে আছেন। তিনি তাঁর মেজভাই মহিন-কে আইন পড়তে নিষেধ করেন এবং বিজ্ঞানচর্চায় বিশেষত নবাবিষ্কৃত তড়িৎবিদ্যার চর্চায় অধিকাধিক উৎসাহিত করেন। ব্রিটিশ মিউজিয়মের লাইব্রেরিতে দুই বৎসর অধ্যয়ন-সমুদ্রে ডুবে যান মহেন্দ্রনাথ। কিন্তু শুধু পড়াশোনাই নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতা-অর্জনে তাঁর সবিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। ইংল্যান্ডে দু-বছর থাকার পর পরিচিত পৃথিবী থেকে কিছু সময়ের জন্য যেন হারিয়ে গেলেন মহেন্দ্রনাথ। সমগ্র ইউরোপ ভূখণ্ড, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পাঁচ বৎসরকাল তিনি একাকী পরিভ্রমণে নিরত হন এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা-সকল আহরণ করেন। কোথাও কিছুদিনের জন্য তিনি শিক্ষকতা করেছেন, কোথাও অন্য কোনো কর্মে নিযুক্ত হয়ে গ্রাসাচ্ছাদন উপার্জন করেছেন। নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ অবেক্ষক তিনি; ভ্রাম্যমাণ দশায় এসব দেশের ভূপ্রকৃতি, ইতিহাস, সমাজব্যবস্থা, রীতিনীতি ও প্রথাপদ্ধতি-বিষয়ে বিপুল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সম্ভারে তাঁর পরিব্রাজকের ঝুলি ভরে ওঠে। এই জ্ঞান, এই অভিজ্ঞতাপুঞ্জই ভাবীকালে তাঁর বহু মহার্ঘ গ্রন্থের সুদৃঢ় বনিয়াদ।

তাঁর ভ্রামণিক জীবন আরম্ভ হয়েছিল জিব্রালটার থেকে। সেখান থেকে মরক্কো, মালটা ও আলেকজান্দ্রিয়ায় যান। কায়রো-তে তিনমাস অতিবাহিত করেন সাহারা মরুভূমি এবং মিশরের অন্যান্য প্রাচীন স্থান দর্শনের উদ্দেশ্যে। মিশর থেকে মহেন্দ্রনাথের পথ গিয়েছে জেরুজালেমের দিকে। সেখান থেকে বেরুট, দামাসকাস ও আরব দেশের বিভিন্ন স্থান। অতঃপর যাত্রা কনস্টান্টিনোপল, সোফিয়ায়। বলকান দেশে দুই বৎসর অবস্থিতি। কন্সটান্টিনোপল-এ মহেন্দ্রনাথের প্রাণসংশয় হয় তদ্দেশীয় ধর্মবেত্তাদের সঙ্গে উত্তপ্ত বিতর্কের ফলে। এক সিন্ধ ব্যবসায়ীর সহায়তায় সে-যাত্রায় প্রাণরক্ষা হয়। ওখান থেকে বেরিয়ে এসে আরমানিয়া যাত্রা করেন। অতিক্রম করেন ককেশাস অঞ্চল। কাস্পিয়ান সমুদ্রের তীরভূমি ধরে জর্জিয়ার টিফলিস, সুপ্রাচীন বাকু নগরী, মেসিদ, খোরাসান, ইস্পাহানে চলে যান মহেন্দ্রনাথ। ইস্পাহানে এক পারস্য মন্ত্রীপুত্রকে ইংরজি শেখানোর দায়িত্ব নেন।

যখনই কোনও বিষয়ে আগ্রহ বোধ করেছেন, মনকে এককেন্দ্রিত করে সেই বিষয়ের উপর প্রয়োগ করেছেন এবং স্বল্পকালের মধ্যে সেই বিষয়ের তলা থেকে উপর পর্যন্ত সারাৎসার আয়ত্ত করে ফেলেছেন। কিন্তু এতেই তিনি ক্ষান্ত হননি। যা আয়ত্ত করলেন, তাকে যথাসম্ভব পরিভাষার আঁশ ছাড়িয়ে সাধারণ মানুষের সুবোধ্যরূপে পরিবেশন করেছেন।

১৯০২ সালে ভারতে ফিরে তৎকালীন ভারত-অন্তর্ভুক্ত করাচিতে একটি সংবাদপত্রে সাংবাদিকতার কাজ নেন তিনি। কলকাতার বাড়িতে যখন ফিরলেন, তখন অগ্রজ বিবেকানন্দ আর মর্ত্যকায়ায় নেই। বেলুড় মঠ, বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ আশ্রম ও কনখল আশ্রমে অবস্থানকরতঃ সুগভীর তপস্যায় মহেন্দ্রনাথ সিদ্ধিলাভ করেন। পরে কিছুদিন পাঞ্জাবের লাহোরে বসবাস করেন ও বিবিধ বিদ্যার গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। অবশেষে পুনরায় ফিরে আসেন এই কল্লোলিনী কলকাতায়।

মহেন্দ্রনাথের বিপুল রচনাসংগ্রহের দিকে তাকালে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। কত বিচিত্রমুখী ছিল তাঁর অপরিমেয় প্রজ্ঞা। রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের প্রথম যুগের দক্ষ স্মৃতিলিপিকার তিনি; কিন্তু সেটুকুই সব নয়। মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন চিত্রকলা, নৃত্যকলা, সঙ্গীতশাস্ত্র, কাব্যশাস্ত্র, কলকাতার পুরনো কাহিনি ও প্রথা নিয়ে। ‘প্রাচীন জাতির দেবতা ও বাহনবাদ’, ‘প্যালেস্টাইন ভ্রমণ কাহিনী ও ইহুদি জাতির ইতিহাস’, ‘পশুজাতির মনোবৃত্তি’, ‘খেলাধুলা ও পল্লীসংস্কার’-এর মতন অজস্র মূল্যবান গ্রন্থ। শুধু বাংলাতেই নয়, ইংরেজিতেও তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা পঞ্চাশ ছাড়িয়ে যাবে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, স্থাপত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, শক্তি ও তাঁর উৎস, স্পন্দনবাদ, ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব—তিনি এক জীবনে যা লিখেছেন, তা পড়বার জন্য একটা জীবনের আয়ুষ্কাল যথেষ্ট নয়। আর তাঁর লেখা কখনওই বিদ্যার শ্রেণিবিভাগ করে স্পেশালাইজেশনের সংকীর্ণ প্রাকার-পরিখার ভেতরে আবদ্ধ থাকেনি। যখনই কোনও বিষয়ে আগ্রহ বোধ করেছেন, মনকে এককেন্দ্রিত করে সেই বিষয়ের উপর প্রয়োগ করেছেন এবং স্বল্পকালের মধ্যে সেই বিষয়ের তলা থেকে উপর পর্যন্ত সারাৎসার আয়ত্ত করে ফেলেছেন। কিন্তু এতেই তিনি ক্ষান্ত হননি। যা আয়ত্ত করলেন, তাকে যথাসম্ভব পরিভাষার আঁশ ছাড়িয়ে সাধারণ মানুষের সুবোধ্যরূপে পরিবেশন করেছেন। বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্যচর্চা কীভাবে প্রকৃতই মানবসেবা হয়ে উঠতে পারে, মহেন্দ্রনাথের জীবন ও কর্ম তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কিন্তু এই সুবিপুল কর্ম তাঁকে শুকনো পণ্ডিত করে তোলেনি। তিনি ছিলেন রসগ্রাহী, সারগ্রাহী। খুব পরিষ্কার ভাষায় তিনি বলেছেন, ‘তোরা সব ধর্ম ধর্ম করিস—ধর্ম কী জানিস? বীরেরা যা করে যায়, তাই পরে ধর্ম হয়। ‘বীর’ থেকে ‘vir’—তা থেকে virtue. শক্তি জাগা। দেশের নিস্তেজ, হতাশ, মুমূর্ষু ভাব দূর করে দে। ক্ষাত্রশক্তি জাগিয়ে তোল। আগে ভাত, কাপড়, ঘরদোরের ব্যবস্থা কর, বাঁচ। তারপর ধর্ম আপনি হবে।’

তাঁকে কেউ প্রশ্ন করছেন, ‘স্বামীজী কোন্খানে জন্মেছিলেন?’ (অর্থাৎ দত্তবাড়ির কোন স্থানে ইত্যাদি) মহেন্দ্রনাথের সপাট উত্তর—‘জন্মস্থান দিয়ে কী হবে? এক ঢং হয়েছে—খালি জন্মস্থান। লোকটা কী করলে, কী ভাবলে, কী চিন্তা করলে, কী করে জীবন দিয়ে গেল, তার দিকে কোনো কথা নেই—জন্মস্থান? জন্মস্থান আর মাটি মাটি করলে মাটি হয়ে যাবে। আইডিয়া আসল। আইডিয়া ধর। আইডিয়া নিয়ে থাকগে। জাতের সেন্টার হচ্ছে—ব্রেড, মেডিসিন অ্যান্ড এডুকেশন!’

আবার বলছেন, ‘দ্যাখ, স্বামীজী ছিলেন সোশ্যালিস্ট। গরীব, দুঃখী, সাধারণের জন্য ভাবতেন, কাঁদতেন। তাঁর আইডিয়া ধর, তা নয়, বাড়ি করে আড্ডা জমানো? ও টাকা কার? যারা দিন আনে দিন খায়, তাদের টাকা, তারা রাস্তায় পড়ে কাঁদছে, খাবার নেই, থাকবার জায়গা নেই, আর তাদের টাকা নিয়ে মঠবাড়ি হচ্ছে। তাদের জন্য কিছু কর, ভাব। তা হলেই স্বামীজী খুশি হবেন।’

সমগ্র জীবন ধরে ইতিহাস, সমাজবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন করে পূর্ণপ্রজ্ঞ মহেন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘সাধারণ লোকে মহাপুরুষদের… অদ্ভুত কার্যাবলী দেখিয়া লাভ ও লোকসানের হিসাব করিয়া থাকে, কৃতকার্যতা ও অকৃতকার্যতার কথা—জয় পরাজয়ের কথা কহিয়া থাকে; কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে পরিণামে এই সকল মহাপুরুষেরাই বিজেতার গৌরব-মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়াছেন।… জগৎ সমর্থন করুক বা না-করুক, তাহাতেও কিছু আসিয়া যায় না। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদের জীবন-পণ। সেই জন্য দেখি, ক্রুশবিদ্ধ খৃষ্টের মস্তকে আজ স্বর্ণ-মুকুট, বোধিদ্রুম ছায়ায় ‘পাংশু-পিশাচ’ বুদ্ধের চরণে আজ শুভ্র কমলের অর্ঘ্য, নদীয়ার উন্মাদ নিমাই আজ সর্বজনপূজ্য প্রেমের রাজা, আর দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুনের বাণী শুনিবার জন্য সমগ্র জগৎ আজ উৎসুক ও শ্রদ্ধাবনত। কত শত না প্রচণ্ড প্রতাপশালী সম্রাটের হীরকখচিত মুকুট মস্তক হইতে খসিয়া পড়িল, তাঁহাদের রত্নসিংহাসন টলিয়া যাইল—পৃথিবীর বুক হইতে তাঁহাদের বিশাল বিশাল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পাইল। …পরিণামে মহাপুরুষেরাই বিজেতার গৌরব-মুকুট মস্তকে ধারণ করেন। তাঁহাদের জীবদ্দশায় তাঁহারা অনেক সময় সম্মান পান না, কিন্তু আদর্শের প্রতি অনুরাগ—সত্যনিষ্ঠা জগতে চিরকাল আদর্শস্থল হইয়া থাকে। … মৃত্যুঞ্জয়ী তাঁহারা—নিজেরা তো মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেনই—অপরকেও তাঁহারা মৃত্যুকে জয় করিবার শক্তি দিয়া গিয়াছেন। জগতের ইতিহাসে ইহাই দেখিতে পাই।’