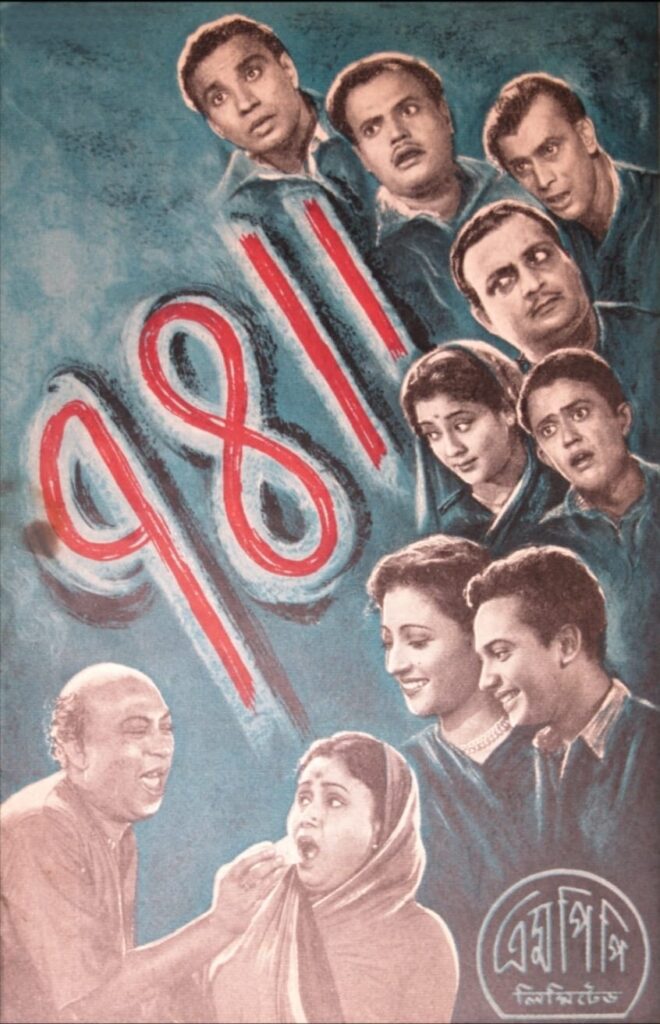

তখন আমার অল্প বয়স, থাকতাম আমার ঠাকুরদা-ঠাকুমা আর পিসির সঙ্গে। হঠাৎ একদিন ওঁদের কী মনে হল, অন্য বাচ্চাদের যেমন ছোট করে চুল কেটে দেওয়া হয়, আমারও তেমন ছোট করে চুল কাটানো হল। আমার ব্যাপারাখানা একটুও পছন্দ হয়নি। আমি তো মহা কান্নাকাটি জুড়লাম। কিছুতেই আমায় চুপ করানো যায় না। খেলনা, ভাল-ভাল খাওয়া, কিছুতেই আমার মন ওঠে না। অগত্যা কোনও উপায় না পেয়ে, আমায় নিয়ে ওঁরা গেলেন ‘সাড়ে ৭৪’ সিনেমাটা দেখতে।

সেই প্রথম, আমার উত্তমকুমারের সঙ্গে ‘আলাপ’। বড়পর্দায়।

তারপর সামনাসামনি দেখেছিলাম কোনও একটা ছবির শুটিংয়ের সময়ে। আমার মা বিরাট ফ্যান ছিলেন ওঁর, আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই শুটিঙে। তখনও আমি বেশ ছোটই। মা, সঙ্গে আরও যাঁরা গিয়েছিলেন, অটোগ্রাফ নিচ্ছিলেন ওঁর। আমি শুধু দেখছিলাম ওঁকে। তখন নিশ্চয়ই ভাবিনি যে, একসঙ্গে ভবিষ্যতে কাজ করব। কিন্তু সেই দিনটাও এল, যখন আমি উত্তমকুমারের সঙ্গে বড়পর্দায় কাজ করলাম।

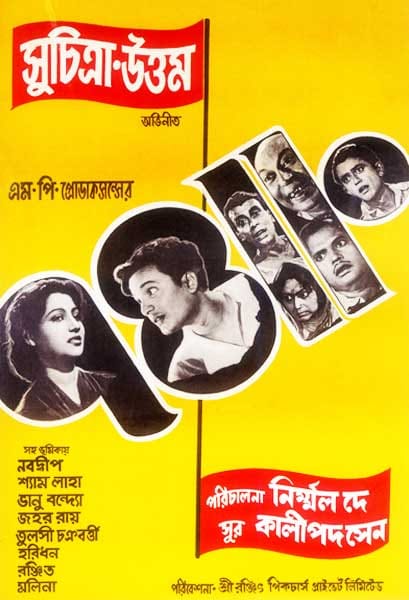

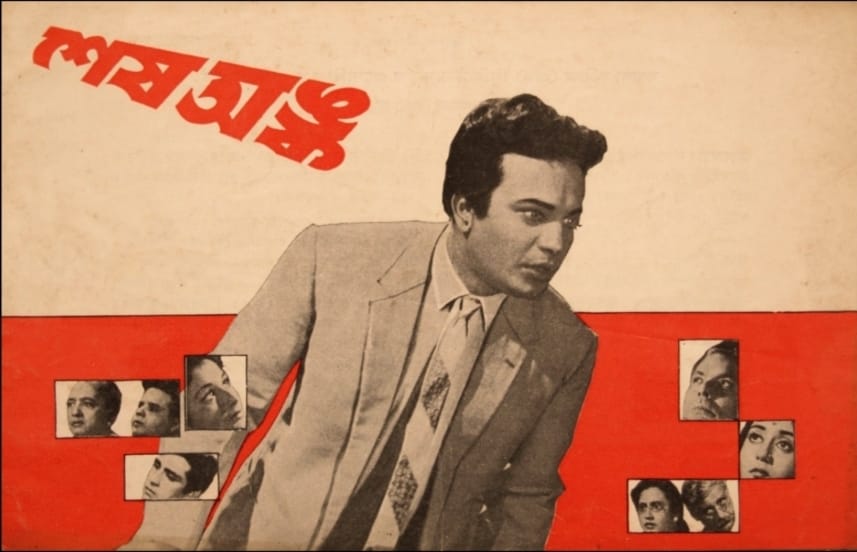

আমাদের প্রথম ছবি ‘শেষ অঙ্ক’। একদিক থেকে বলা যেতে পারে, মানিকদার সঙ্গে ছবি করার পর, বাংলায় আমার প্রথম বাণিজ্যিক ছবিতে কাজ উত্তমবাবুর সঙ্গেই। পরিচালক ছিলেন হরিসাধন দাশগুপ্ত, আর প্রযোজক ছিলেন কানন দেবী। সে ছবিতে কী অপূর্ব রোল ছিল ওঁর! কিছুদিন আগেই আমি ‘শেষ অঙ্ক’ আবার দেখছিলাম, আর ভাবছিলাম, আজকাল যেমন মুম্বই, বা অন্য জায়গায় বাংলা ছবি যেমন রি-মেক করা হয়– মানে তখনও কিন্তু হত, বিশেষ করে বাংলা থেকে হিন্দিতে– সেখানে এত ভাল চরিত্র, এত ভাল অভিনয়ের স্কোপ নায়কদের জন্যে, সেক্ষেত্রে এই ছবিগুলোর কথা তো ভাবা যেতেই পারে! যদি ‘শেষ অঙ্ক’-র হিন্দি করা যেত! সে-সময় কেন যে কেউ ‘শেষ অঙ্ক’ ছবিটার হিন্দিতে রিমেক করলেন না! বেশ আফশোস হয় এখন!

‘শেষ অঙ্ক’-তে শুটিং ফ্লোরের স্মৃতি হিসেবে আবছা মনে পড়ে, একটা পিয়ানোর সামনে আমি বসে, আর উত্তম বাবু আমায় কিছু একটা বলছেন…। ছবিটা ক’দিন আগে দেখে কী যে ভাল লাগল! আমার খুবই কম রোল, দু’টি গান আর শেষের দিকে একটা গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য। ছোট রোল হলেও আমার খারাপ লাগেনি। তার কারণ, প্রথম উত্তমবাবুর সঙ্গে অভিনয় করা এবং সেই অর্থে প্রথম বাণিজ্যিক ছবির কাজ।

এ-ছবিতে উত্তমবাবুর চরিত্রটি এত অপূর্ব ভাবে প্রতিফলিত, যা থেকে একজন সম্পূর্ণ মানুষের আভাস পাওয়া যায়। ওরকম আত্মবিশ্বাসী একটা চরিত্রের ক্রমাগত নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে একটা ভাঙন হচ্ছে আর চরিত্রটি যেন একটু-একটু করে ভেতর থেকে বাইরে এসে রুপোলি পর্দায় আমাদের সামনে ধরা দিচ্ছে। পাশাপাশি সাবিত্রীদির চরিত্রটিও কী ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ! ছবির গল্প অনুযায়ী সবাই মিলে একটা চক্রান্ত করবে উত্তমবাবুর চরিত্রটির বিরুদ্ধে এবং উত্তমবাবু শত প্রচেষ্টার পরও ভাঙতে-ভাঙতে শেষ দৃশ্যে বলবেন, ‘আমি জানি ও মারা গেছে, কারণ আমিই ওকে খুন করেছি!’ আর তারপর পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চেয়ে নিজেই টেলিফোন করবেন— এই সামগ্রিক চারিত্রিক উত্থান-পতন ও তার মানসিক টানাপোড়েন যে কী অপূর্ব অভিনয়ের মাধ্যমে একটা ‘ডিগনিটি’ সহ উত্তমবাবু ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তা আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উত্তমবাবুর সঙ্গে একই ফ্লোরে কাজ করতে হলে একটা আত্মবিশ্বাসের দরকার হয়। অবশ্য সে আত্মবিশ্বাস আমার ছিল। পাশাপাশি, বাংলা সংলাপ বলার ক্ষেত্রেও, আমি বেশ স্বচ্ছন্দই ছিলাম। তবে হ্যাঁ, এই আত্মবিশ্বাসের একটা কারণ হতে পারে মানিকদার সঙ্গে আগে দু’টি ছবিতে কাজের অভিজ্ঞতা। আর একটা কারণ হল, আমার প্রচুর বাংলা বই পড়ার অভ্যাস। খুব পড়তাম তখন । বয়সে তুলনায় অনেক পাকা-পাকা বই-ই পড়তাম তখন। বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্র সে-সময়েই পড়া। আবার অন্যদিকে কিরীটী রায়— এই সব ধরনের বাংলা বই পড়ে, একটা বোধের জায়গা তৈরি হয়েছিল। আর তার ফলস্বরূপ মাঝে-মাঝেই বড়দের কথার মাঝে পাকা-পাকা টিপ্পনী দিতাম। ফলে ‘প্রেমালাপ’ বা এ-ধরনের কথাবার্তায় বেশ পাকা-পাকা কথা বলতে কোনও অসুবিধেই হত না। সেই পাকামির জন্যই হয়তো এই আত্মবিশ্বাসটা তৈরি হয়েছিল।

আমি যখ ‘শেষ অঙ্ক’ ছবি করছি, তখন ‘উত্তম-সুচিত্রা’ কিংবা ‘উত্তম-সাবিত্রী’ জুটির জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। তবুও শুটিং ফ্লোরে সকলকেই খুব নিজের মনে হয়েছিল, সকলেই বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতেন। কখনও কোনও অযাচিত আচরণের সম্মুখীন হতে হয়নি। আর উত্তমবাবুর অত নামডাক হওয়ার পরেও উনি কিন্তু আমাকে কখনও ‘আমি পারিনা’, ‘আমি বয়সে ছোট’, ‘অভিজ্ঞতা কম’ বা ‘আমার থেকে শেখো’ এই জাতীয় কোনও কিছুই বোঝাতে চাননি। এই স্বাধীনতাটা পেয়েছিলাম বলেই বোধহয় স্বতঃস্ফূর্ত হতে পেরেছিলাম। পাশাপাশি হরিসাধন বাবুও এত ভদ্র একজন মানুষ এবং পরিচালক ছিলেন, কখনও যে ‘আমি পারিনা’ এমন মনে হয়নি। এটাই এগিয়ে দিয়েছে আমায় অনেকটা।

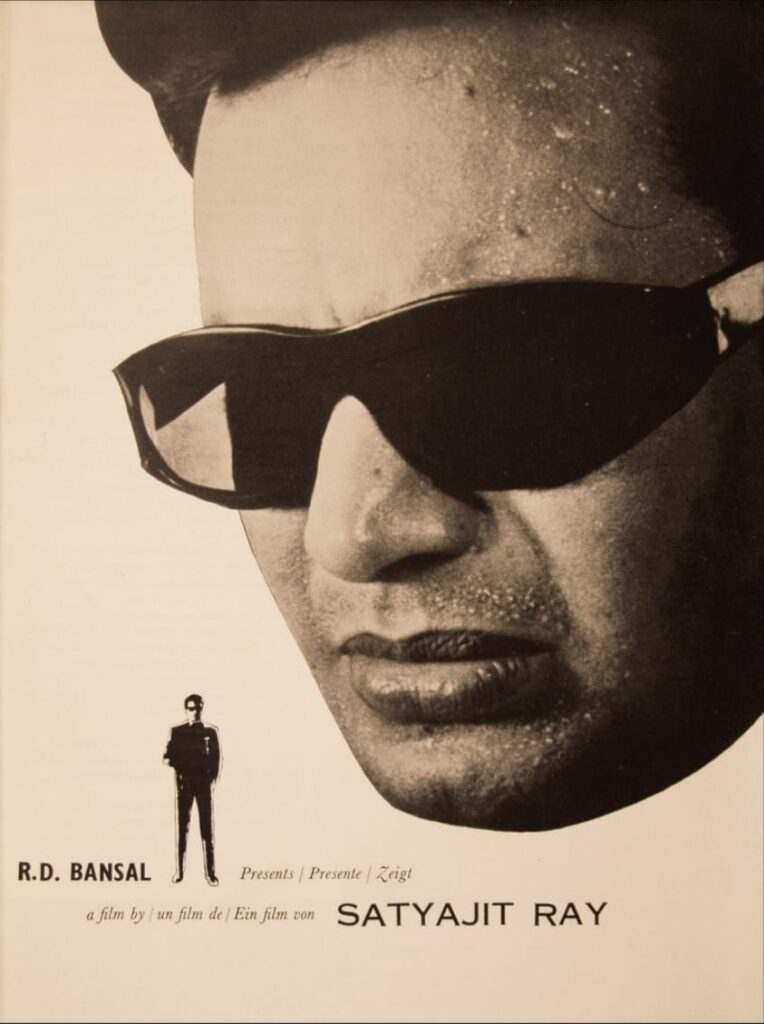

‘শেষ অঙ্কের’ পর উত্তম বাবুর সঙ্গে দ্বিতীয় ছবি ‘নায়ক’। যতদূর মনে পড়ে, সে-সময়ে ‘অ্যান ইভিনিং ইন প্যারিস’ ছবিটির কাজ চলছিল। যখন ছবির প্রস্তাবটা এল, আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলাম। তারপর যখন ছবিটা মুক্তি পেল এবং বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে গেল, কিন্তু আমি যেতে পারলাম না। যদিও আমি খুব কাছেই ছিলাম, সুইৎজারল্যান্ডে। ওখানেই তখন ‘অ্যান ইভিনিং ইন প্যারিস’-এর শুটিং চলছিল। যাওয়ার মতন পরিস্থিতিই ছিল না, মানিকদা বললেন, তুমি যদি এখানে না আসো, পরে কখনও হয়তো সুযোগই পাবে না এধরনের চলচ্চিত্র উৎসবে যাওয়ার। আমি বললাম কী করব মানিকদা, শক্তিজী (শক্তি সামন্ত) ছাড়ছেন না, শাম্মি কাপুরের ডেট, অন্যান্য প্রযোজনা সংক্রান্ত নানা সমস্যা রয়েছে। এসব কারণের জন্য আমার যাওয়া হল না।

‘নায়ক’-এর সেটে, মানিকদা বলেছিলেন, তোমাকে চশমা পরতে হবে। না হলে, তোমাকে উত্তমের কাছে বেশি অল্পবয়সি মনে হবে। আমার মনে হয়, সেটা ঠিক নয়, কারণ একটা সংলাপ আছে না, যেখানে অরিন্দম বলছে, ‘আপনাকে তো চশমা ছাড়া খুব সুন্দর দেখায়, আপনার চোখটা তো খুব সুন্দর’— সেটার জন্যই বোধহয় চশমা পরতে বলেছিলেন। যখন আমাকে চশমা পরতে বললেন, আমি খুব পাকার মতো জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘অ্যাম আই শর্ট সাইটেড? অর অ্যাম আই লং সাইটেড?’ মানিকদা বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলনে এহেন প্রশ্ন শুনে। বলেছিলেন, ‘তুমি যা ভাবো, তুমিই সিদ্ধান্ত নাও’… যাইহোক, এ-ছবিতেও উত্তমবাবু অপূর্ব কাজ করেছিলেন। সম্প্রতি এই ছবিটাও আমি বড়পর্দায় দেখলাম। আমার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে গিয়েছিলাম! কী অপূর্ব সুব্রত মিত্রের ক্যামেরা অপারেশন, কম্পোজিশন— সবটুকুই।

তবে শেষ দৃশ্যে যখন উত্তমবাবু ট্রেনের দরজার ধারে মদ্যপ অবস্থায় অদিতিকে ডাকবেন, তখন ওঁর যা-যা অ্যাকশন হবে, তার সবটুকু মানিকদা নিজে ভেঙে-ভেঙে অভিনয় করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয়, সেই সামগ্রিক ‘আউটপুট’-টা (যা মানিকদা দেখালেন), তা উত্তমবাবু সবটুকু ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। যেহেতু আমি সেই মুহূর্তের অন্যতম সাক্ষী, মানিকদার নির্দেশনা আর উত্তমবাবুর অভিনয় দু’টোই সামনাসামনি দেখেছি, সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, আমার এমনটা মনে হয়। এখন যাঁরা সেদিন মানিকদার অভিনয় দেখেননি, তাঁরা এই দৃশ্যর ভূয়সী প্রশংসা করবেনই। সে-সময়ে সমালোচক মহলেও আলোচনা হল যে, এটাই নাকি উত্তমবাবুর শ্রেষ্ঠ অভিনয়। কিন্তু শুটিংয়ের সময়ে যাঁরা সেদিন মানিকদাকে এই দৃশ্যে দেখেছিলেন, তাঁদের পক্ষে এটা বলা মুশকিল। তবে হ্যাঁ, এটাও বলতে হবে, ‘নায়ক’- ছবিতে নায়কের ভূমিকায়, একজন ম্যাটিনি আইডলের চরিত্রে উত্তমবাবু ছাড়া কেউ অভিনয় করতে পারতেন না, আর কাউকে হয়তো মানাতও না। মনে পড়ে, মৃণালদা-সহ অনেকেই বলেছিলেন যে, মানিকদা কেন উত্তমবাবুর মতো একজন মূলধারার বাণিজ্যিক ছবির আইকনকে নিজের ছবিতে নিচ্ছেন? আমার মনে হয়, আসলে উত্তমবাবুর নামটার সঙ্গেই স্বতঃস্ফূর্ত বিশেষণ চলে আসে— ‘স্টার’। উত্তমবাবু মানেই স্টার, স্টার মানেই উত্তমবাবু। সে-জন্য দর্শকও ওঁকে দু-হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেছিল। এই ছবির অন্য অংশে উত্তমবাবুর অভিনয় মনে রাখার মতন! সেই যে, বাল্যবন্ধুর সঙ্গে এক দৃশ্যে, যেখানে শ্রমিকরা আন্দোলন করছে, সেখানে ওঁর অস্বস্তি এবং সেটা ফুটিয়ে তোলার যে ভঙ্গিমা, তা ভোলার মতো নয়।

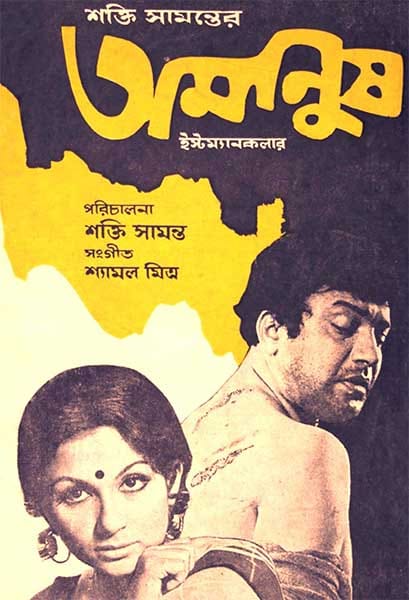

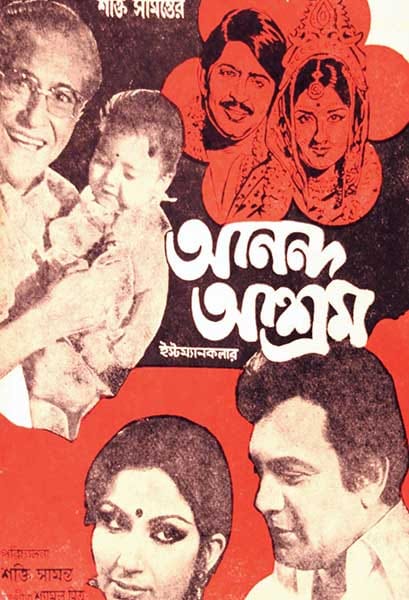

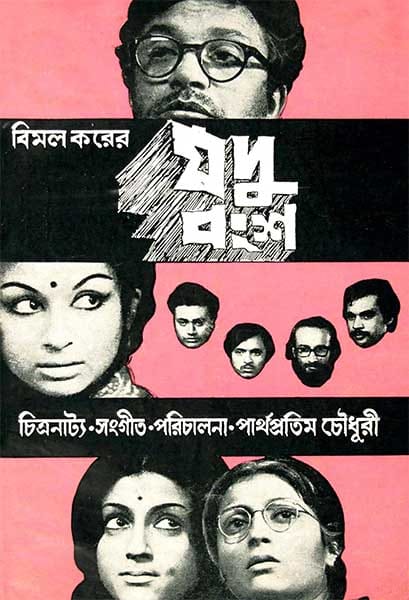

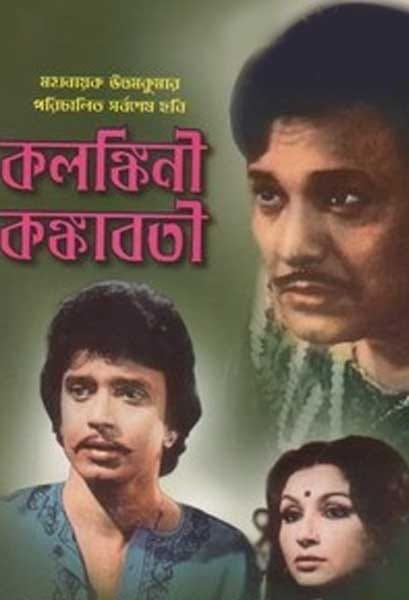

উত্তমবাবুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি। ওঁকে বেশ একটু সমীহ করেই চলতাম, একটা দূরত্ব ছিল। বরং, সুপ্রিয়াদির সঙ্গে বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল আমার। ‘শেষ অঙ্ক’, ‘নায়ক’ ছাড়াও ওঁর সঙ্গে বেশ কয়েকটা ছবিতে কাজ করেছি যার মধ্যে অন্যতম ‘যদুবংশ’, ‘আনন্দ আশ্রম’, ‘অমানুষ’। ‘দুরিয়াঁ’ বলে একটা ছবি করেছিলাম, যেটা রিলিজ হওয়ার আগেই উনি মারা যান। এছাড়া ওঁর পরিচালনায় ‘কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী’-র কথা কখনওই ভোলার নয়।

পরিচালক উত্তমকুমার আমার কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয়। ‘কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী’-তে মিঠুনের সঙ্গে একটা দৃশ্যে, মিঠুন আমাকে বলছে ওর সঙ্গে পালিয়ে যেতে। আমি সেই দৃশ্যটা করলাম। উত্তমবাবু বললেন খুব ভাল হয়েছে; তারপর আমাকে আলাদা ডেকে বললেন, ‘তোমাকে আমি একটা জিনিস বোঝাতে চাইছি, এই মেয়েটি এখন পালিয়ে যাবে একজনের সঙ্গে। ও ভাল নিশ্চয়ই বাসে ছেলেটিকে, কিন্তু তার সম্পর্কে অতটা জানে না; কী হবে তার ভবিষ্যতে, একটা অজানা ভবিষ্যতের দিকে তারা পা বাড়াচ্ছে আর সেটা ফোটানোর জন্য অভিনয়ে ভয়, অনিশ্চয়তা এই সবটা ফুটিয়ে তুলতে হবে।’ সামগ্রিক চরিত্রের ‘লেয়ার’, ‘শেডস’— এত চমৎকার করে উত্তমবাবু বোঝালেন যে তার থেকে আন্দাজ করা খুব কঠিন নয় উনি কত বড় মাপের পরিচালক ছিলেন। অভিনয়ের পাশাপাশি নির্দেশনা, তার আঙ্গিকের খুঁটিনাটিও স্পষ্ট করে বুঝতেন, তা সামনাসামনি না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই সময়টাতেই কাজ করতে-করতে উনি চলে গেলেন।

একজন সহকর্মী হিসেবে আমি জোর গলায় বলতে পারি, সেটে উত্তমবাবুর মতো সময়ানুবর্তী, ভদ্র, অমায়িক ব্যবহারের মানুষ বিরল। এছাড়া, যখনই বাইরে দেখা হয়েছে, সবসময়ে ভাল ব্যবহার করতেন। ‘অমানুষ’-এর শুটিং হিয়েছিল সুন্দরবনে, গরমকালে। সে ভয়ানক গরম। মাঝে কালবৈশাখী-ও হত। সেই গরমে পচে যেত অনেককিছুই। ওখানে খাবার বলতে শুধু ভাত, ডাল আর মাছ। কোনও সবজির তেমন ব্যবস্থা ছিল না। যা আনাবার কলকাতা থেকে আনাতে হত। সে-পরিস্থিতিও স্বছন্দভাবে মানিয়ে নিয়েছিলেন। সেখানে শক্তিবাবুরা (শক্তি সামন্ত) একটা ক্লাব মতো তৈরি করেছিলেন, ব্যাডমিন্টন খেলা হত সেখানে। মাঝে-মাঝে উত্তমবাবু গিয়ে গানও গাইতেন। উত্তমবাবু সবার সঙ্গে সহজ ভাবে মিশতেন। পরিবেশটাই সব মিলিয়ে একটা যৌথ-যাপনের পরিবেশ হয়ে গিয়েছিল আর উত্তমবাবু সবতেই ছিলেন স্বচ্ছন্দ। সবাই মিলে কাজ করা, পরিচালককে সম্মান করারপাশপাশি, ছোটদের নানাভাবে সাহায্য করার কাজটাও কিন্তু তিনি করে যেতেন। নিজে অতবড় একজন আইকন হলেও, একদম মাটির মানুষ ছিলেন। আমি কখনও ওঁর মধ্যে কোনও দম্ভ দেখিনি।

উত্তমবাবু এমন একজন স্টার ছিলেন যে, ওঁর জনপ্রিয়তার জন্য উনি রাস্তাঘাটে বাস-ট্রামে চাপতে পারতেন না। এদিকে সৌমিত্র নিজে বাজার করত, যেখানে খুশি যেতে পারত। ওঁর একটা স্বাধীনতা ছিল। স্টেডিয়াম বা খেলার মাঠে চলে যেত। লোকে বলত, ‘দেখো-দেখো সৌমিত্র!’ এ-বিষয়ে অভিনেতা হিসেবে ওর একটা লাভও হত। ও সাধারণ মানুষের আচার-আচরণ মন দিয়ে লক্ষ করতে পারত, যা নিজের অভিনয়ে কাজে লাগাত। কিন্তু উত্তমবাবুর সঙ্গে সাধারণ দর্শকের একটা দূরত্ব ছিল। সেটা স্টার সুলভ দূরত্ব। ‘নায়ক’-এ অরিন্দমের যেমন একটা ইমেজ ছিল, একটা কালো চশমা পরে এলেন, আমজনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন– বাস্তবে উত্তমবাবুও তেমনই ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাস্তবে দূরত্ব থাকলেও, নিজের কাজের মাধমে থেকে গেছেন মানুষের সবচেয়ে কাছে। সে-জন্যই এই শতবর্ষের মুখে এবং শতবর্ষ পেরিয়ে, প্রজন্ম-প্রজন্মান্তরে— উত্তমবাবু মহানায়ক হয়েই থেকে যাবেন।

সূত্রধর: অভিজিৎ শ্রীদাস