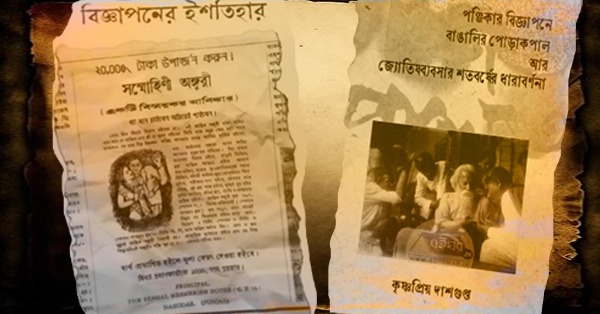

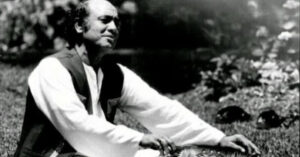

দুর্বল মন জ্যোতিষের কাছে ছুটে যায়, কিন্তু পঞ্জিকার কাছে তো সারা বছরই শরণার্থী থাকতে হয়! অমন একটি সমান্তরাল ক্যালেন্ডার তো হাতচলতি প্রয়োজনের! কিন্তু জ্যোতিষ বলতে আমরা যারা কেবলই পাথর ও প্রতিকার বুঝি, পঞ্জিকা বলতে বুঝি সনতারিখ, এ-ব্যাপারে যারা ক-অক্ষর গোমাংস, তাদের খানিক আলো দেখাতে পারে কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্তর ‘পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনে বাঙালির পোড়াকপাল আর জ্যোতিষব্যবসার শতবর্ষের ধারাবর্ণনা’ শীর্ষক ‘মান্দাস’ প্রকাশনার বইটি। এক শতাব্দীর জ্যোতিষব্যবসা থেকে পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনের নানা হালহকিকত নিয়ে চর্চার মধ্য দিয়ে আদতে যা ধরেছেন কৃষ্ণপ্রিয়, তাতে বাঙালির ভাগ্যবিপর্যয়েরও একটি ঐতিহাসিক রূপরেখা মিলবে।

একদম প্রথম অধ্যায়টি, যার শিরোনাম লেখক রেখেছেন ‘পূর্ব ভূমিকা বা এই রচনার প্রেক্ষাপট’, সেখানে ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত একটি বইয়ের কথা উল্লেখ করে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন লেখক। ঘটনাটিকে এককথায় প্রকাশ করলে কতকটা এমন দাঁড়ায়, পতিগৃহে যাওয়ার আগে এক স্ত্রী-কে তার দিদি বশীকরণ শিখিয়ে দিচ্ছে। এই উল্লেখকে ‘ধান ভানতে শিবের গীত’ বলছেন বটে লেখক, কিন্তু এই পূর্বসূত্রটুকুতে একটা গোটা জাতির ‘পোড়াকপাল’-এর ইতিহাসের ভূমিকা ঠিকই ধরা পড়ে গেছে।

আরও পড়ুন : বিজ্ঞাপনের লিঙ্গরাজনীতিকে চেনায় যশোধরা গুপ্তর এই বই!

লিখছেন অর্পণ ঘোষ…

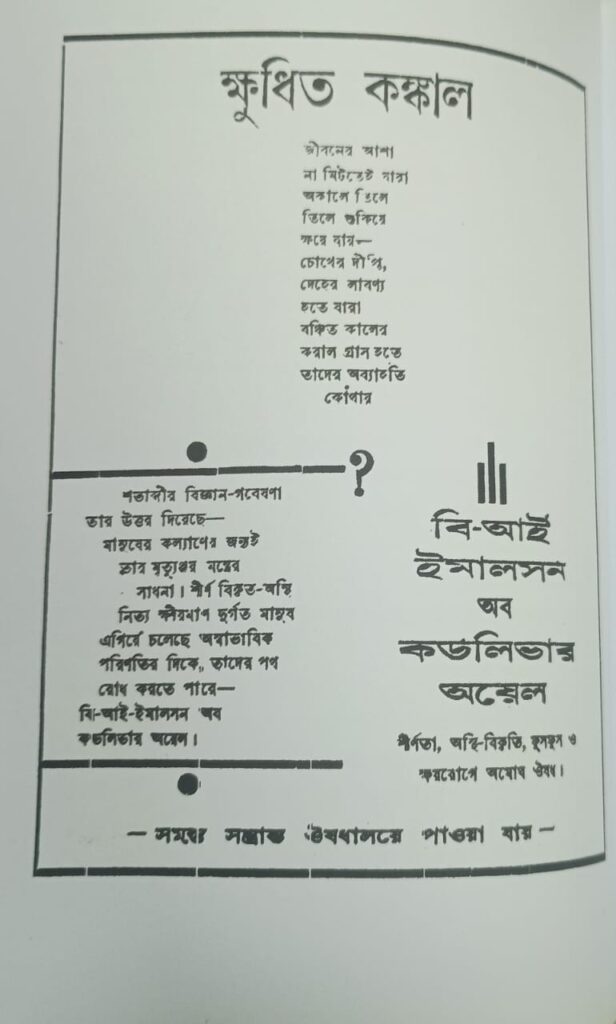

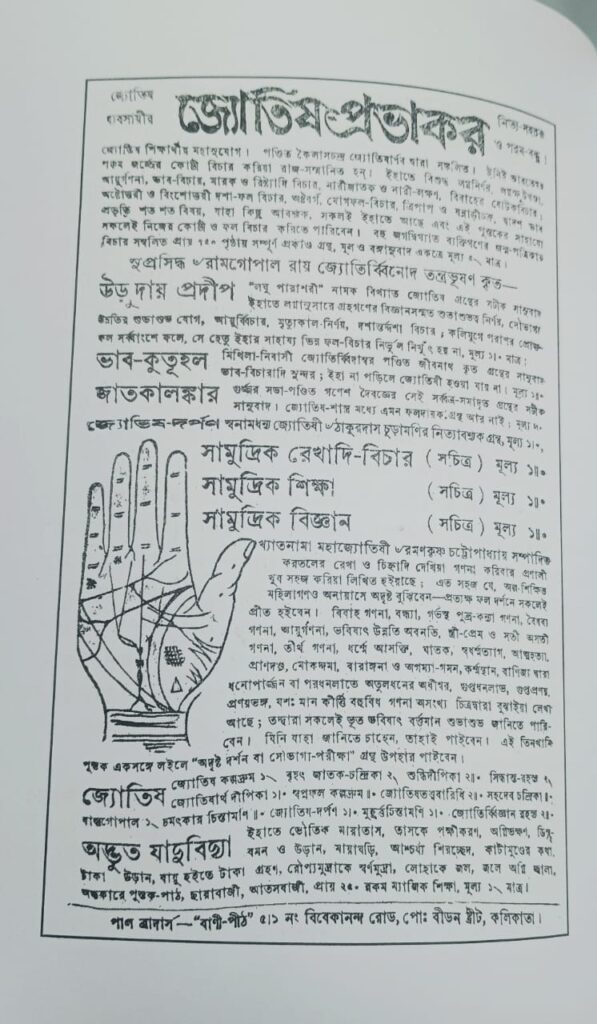

প্রাথমিকভাবে, একটা সার বুঝে নেওয়া প্রয়োজন এই বই পাঠের আগেই। দিনের শেষে এই বই সমাজচিত্রকে তার গতিবিধিতে ধরার চেষ্টা করে। জ্যোতিষশাস্ত্র এবং পঞ্জিকা সম্পর্কে সম্যক চর্চা ও চর্যা তার কাঠামো নির্মাণে সাহায্য করছে। তাই তাত্ত্বিক পরিসরটুকু নির্মাণের জন্য লেখক চোখ রেখেছেন পঞ্জিকার পাতায় পাতায়। তাঁর নিজেরই কথায় ‘বাংলা পঞ্জিকার পাতায় পাতায় বাঙালির কপাল ও জ্যোতিষের কারবার সংক্রান্ত বিশাল সংখ্যক বিজ্ঞাপন হাজির হয়ে চলেছে।’ ফলে, একধরনের আর্কাইভিংকে সম্বল করে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বোঝাপড়াটা তৈরি করছেন লেখক, তার মধ্যে শ্রেণি নির্বিশেষ তো বটেই, এমনকী, ধর্ম নির্বিশেষেও জ্যোতিষ, তন্ত্র ও ‘ভাগ্যচক্র’ মোকাম হয়ে উঠছে।

‘যাঁরা চাকরি পান না, সিরিয়ালে চান্স পান না, সমকাম লিভইন-এ পরিবারের মত পান না, টাকা কামাতে পারেন না, এক কথায় জীবনে প্রতিষ্ঠিতই হতে পারেন না, তাঁরা এইসব নানান না পারার জন্য সমাজের গাফিলতির চেয়ে, সমাজের দোষ-ত্রুটির চেয়ে, অদৃষ্টের প্রতিই সন্দিহান হন বেশি। এবং তা সব ক্ষেত্রেই। আর তখনই অবশ্যম্ভাবীরূপে হাজির হয় আদি ও আসল জ্যোতিষ। জীবনটা হয়ে ওঠে যেন একটা রেসের মাঠ।’ লেখকের নিজের এই ভাষ্য এখানে জরুরি। এই পণ্যনির্ভর ব্যবস্থায় পাওয়া এবং না-পাওয়ার সমীকরণের বিচ্যুতিতে, অর্থনীতি ও রাজনীতি সংক্রান্ত মাথাব্যথার থেকেও বেশি জরুরি হয়ে উঠছে ব্যক্তিগত ভাগ্য সংক্রান্ত উদ্বেগ ও চিন্তাভাবনা।

যেমন ধরা যাক, স্বাস্থ্য। বাঙালির স্বাস্থ্য বিষয়ে ঔপনিবেশিক সময় থেকে নানা ধারণা এসে হাজির হয়েছে, যা মূলত পাশ্চাত্যের। প্রাচ্যের সঙ্গে তার সংঘাত হয়েছে বারবার। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’-র শুরু থেকে যে সংকটে উপন্যাসের নায়ক শশী পড়ে, তার ভেতর এই সংঘর্ষের একটা ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও যেতে পারে। চিকিৎসা নামক বিষয়টার সঙ্গে ভাগ্যগণনা ও জ্যোতিষ যখন জড়িয়ে যাচ্ছে, তখন কী দাঁড়াচ্ছে অঙ্কটা? ‘সালসা না সব্যসাচী’ শিরোনামের অধ্যায়টিতে চোখ রাখলে তার একটা হদিশ মিলতে পারে। একটি বিজ্ঞাপনের উল্লেখ করছেন লেখক, যেখানে ‘জ্বর-শান্তি’ নামক একটি ওষুধের কথা বলা আছে। কোন জ্বর? বিজ্ঞাপন বলছে, ‘ম্যালেরিয়া জ্বর, কালাজ্বর, ঘুসঘুসে জ্বর, জীর্ণজ্বর, এক বা দুই তিন দিন অন্তরের পালাজ্বর, বিষমজ্বর, প্লীহা ও যকৃতের দোষঘটিত জ্বর— এককথায় সকল নামের সকল প্রকারের জ্বর’-এর ‘মহৌষধ’ এই জ্বর-শান্তি। বিজ্ঞাপনে লেখা, ‘কুইনাইন বর্জ্জিত’। কুইনাইনের তিক্ততা কীভাবে যাতনাদায়ক হয়ে উঠেছিল অনেকেরই কাছে, তার নিদর্শন ছড়ানোছিটোনো আছে সাহিত্যেও। সেই কুইনাইন ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ ওষুধ হয়ে উঠেছিল পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানেরই কল্যাণে। তাকে দেশীয় এমন একটি ওষুধ দিয়ে মোকাবিলা করা হচ্ছে, যা ওই তিক্ততার বিপ্রতীপে দাঁড়াবে।

১৯৩৭-’৩৮ সালের একটি বিজ্ঞাপনে বাঙালি যুবকদের অদৃষ্টের লিখনে ‘প্রাণদণ্ড’ আছে বলে সতর্কও যেমন করা হয়েছে, তেমনই আবার ১৯৪৭ সালে আধুনিক জুলিয়েটের তথাকথিত চরিত্রহীনতার ‘রোমাঞ্চকর’ কাহিনি ছেপে ‘ঘরের মেয়ে’-দের সতর্কও করা হচ্ছে। নকশাল আমলের সময় ‘নেতাজির জ্যোতির্বিদ’-এর বিজ্ঞাপন যেমন পাওয়া যায়, তেমন একথাও লেখক মনে করাতে ভোলেন না, নেতাজির প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে পঞ্জিকার ভবিষ্যৎবাণী মেলেনি। বামপন্থী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারাও এই ইতিহাসের শরিক হচ্ছে। আবার, অমিতাভ বচ্চনের ‘অ্যাংরি ইয়ংম্যান’ উত্থানকে একজন শ্রমিক কেন, ওই একই সময় সমান্তরালে ভারতীয় নবতরঙ্গে গোবিন্দ নিহালনির ‘আক্রোশ’-এর ধাক্কার চেয়ে বেশি বরণ করে নিচ্ছে, তার ছবিও ফুটে উঠেছে লেখকের বয়ানেই।

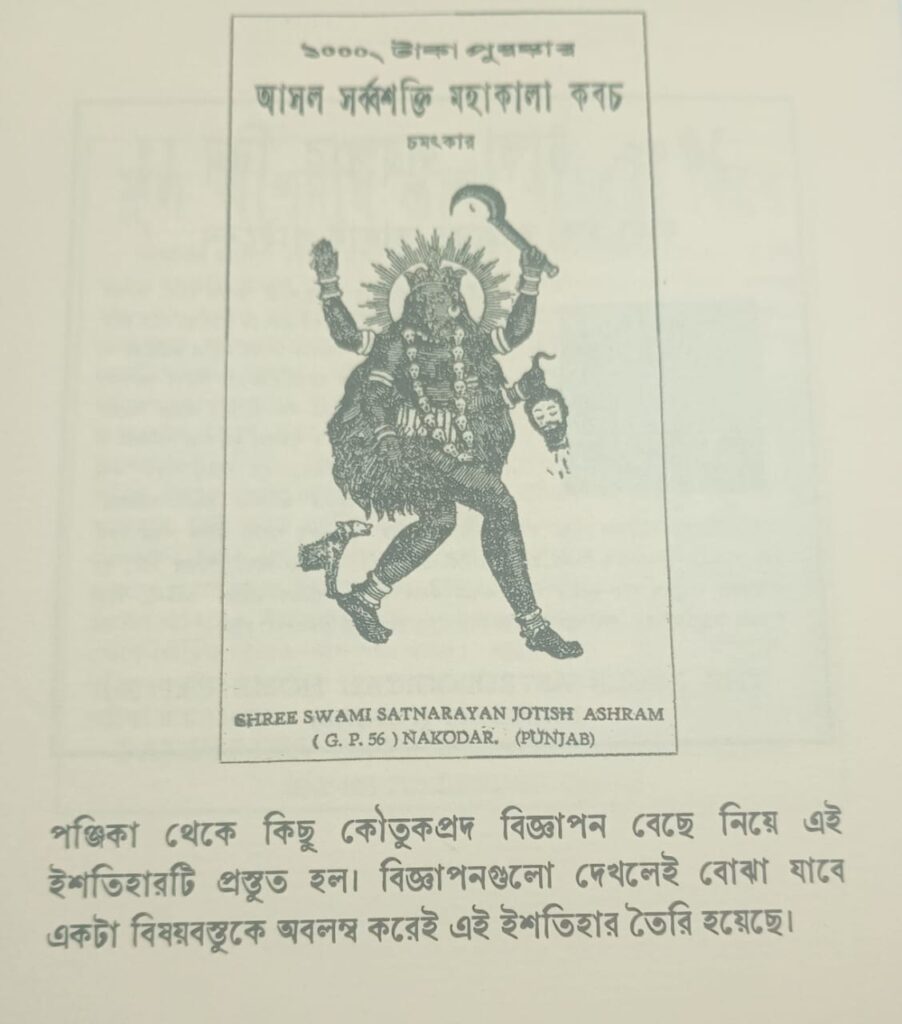

সব মিলিয়ে পঞ্জিকা ও জ্যোতিষকে খানিক অজুহাত করেই বাঙালির আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে যৌন টানাপোড়েনের ধারাবাহিকতা, সবকিছুকেই এক চালচিত্রে নিয়ে এসেছেন কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত। এই বই তাই দলিল হয়ে যেমন থাকবে, তেমনই নতুন চর্চার জন্য উনুনের উসকানিও দিয়ে যাবে কোথাও না কোথাও। আর সঙ্গে যত্ন করে ছাপা বিজ্ঞাপনের ইশতিহার-টি চমৎকার পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা।