তিনের দশক। নেত্রকোণা। রবীন্দ্রজয়ন্তী। গান গাইতে উঠবেন এক স্থানীয়া তরুণী, নাম প্রমীলা চৌধুরী। বছর কয়েক হল, রবীন্দ্রজয়ন্তী বস্তুটি আরম্ভ হয়েছে এ-তল্লাটে— নেতৃত্বে, এলাকার-ই এক কৃতবিদ্য পুরুষ, তিরিশ-ছোঁয়া জনৈক শৈলজারঞ্জন মজুমদার। মঞ্চে উঠলেন প্রমীলা। গাইলেন, ‘কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে’। ভদ্রঘরের কুমারী কন্যার মুখে ভালবাসা-টালবাসা শুনে সমাজপতিরা খেপে লাল। ‘প্রান্তবাসী’ নামে একটি স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরোত তখন, সেখানেই, এই উদ্যোগের অধিনায়ক শৈলজারঞ্জনকে যৎপরোনাস্তি বিঁধে প্রশ্ন তোলা হল, ‘একটি অবিবাহিতা মেয়ের মুখে এমন একটি অশ্লীল গান দিয়া কি তিনি ভাল করিয়াছেন?’ শৈলজারঞ্জন থামেননি। হিন্দু তো বটেই, মায় পর্দানশীন মুসলমান মেয়েদের দিয়েও রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়াতে থাকলেন প্রকাশ্য মঞ্চে। এঁদেরই একজন, ফিরোজা বেগম। বিশ্রুত, রবীন্দ্রনাথ এ-সব দেখেশুনেই শৈলজারঞ্জনকে সহাস্য বলেছিলেন, ‘তুমি করেছ কী! তোমার যে গলা কাটেনি!’

‘প্রান্তবাসী’ খুব ভুল কিছুও লেখেনি। একদা ‘কেন যামিনী না যেতে জাগালে না’ শুনে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে একে তির্যক শনাক্ত করেছিলেন ‘লম্পট অভিসারিকা’-র গান বলে, সে-ও ছিল এই মনোভাবেরই পূর্বসূরি। আজ ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক, কিন্তু, নিয়তির করুণ কৌতুকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত সংগীত বিষয়টা নিয়েই হিন্দু ভদ্রলোকের এক ধরনের শুচিবায়ুগ্রস্ততা কাজ করত, সংগীত-পরিবেশনা প্রসঙ্গে তো বটেই। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন তাঁর ‘গীতসূত্রসার’ বইয়ের প্রথম খণ্ডে বিলাপ করেছিলেন, ‘এখনও সংগীত চর্চ্চা অপকার্য্য বলিয়া অনেক ভদ্রলোকের ভ্রম আছে,’ ‘ভারতীয় লোকের এক আশ্চর্য্য সংস্কার এই যে সংগীতবিদ্যা আমীরের ও ফকিরের।’ বস্তুত, শিক্ষিত ও সাক্ষর বাঙালি ভদ্রলোক সংগীতকে কবজা করতে শুরু করলই উনিশ শতকের সাতের দশকের পর— যার বাহন, ছাপাখানা। শ্রুতিমাধ্যমে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে থাকল লেখ্যমাধ্যম! শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সারদাপ্রসাদ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী-রা স্ব-ভাষায় লিখতে থাকলেন সংগীতের সব কেতাব, তৈরি হল নতুন-নতুন বুর্জোয়া গোষ্ঠী, গানের নবতর ক্যানন ও রুচি৷ এল স্বরলিপি, যন্ত্রবিদ্যার বই। এই যুগসন্ধিটুকু মনে রাখা ভাল— নইলে শৈলজারঞ্জন কেন এবং কীভাবে, তার সুলুকসন্ধান পাওয়া মুশকিল।

আরও পড়ুন: নাটকের স্বার্থে রবীন্দ্রনাথের হাতে দড়ি বাঁধতে যখন পিছিয়ে গিয়েছিলেন সবাই, ‘দূর ছাই’ বলে বলে সে-কাজ সম্পন্ন করেছিলেন প্রমথনাথ বিশী…

শৈলজারঞ্জনের বাবা, রমণীকিশোর দত্তচৌধুরী ছিলেন জাঁদরেল উকিল। নিজের ঠাকুমার এক ভাইপো ছিলেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী। কলকাতায় রসায়নশাস্ত্রে দীক্ষা, এমএসসি-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম। সরাসরি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন খোদ প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে, অন্য বিভাগের শিক্ষক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসুও (জীবনের বিচিত্র মোড়ে যিনি কয়েক দশক পর বিশ্বভারতীর উপাচার্য হবেন, আর শৈলজারঞ্জনকে অনুরোধ করবেন সংগীতভবনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি না-নিতে)। চুম্বকে, আদ্যোপান্ত ভদ্রলোকি ও বৃত্তিজীবী প্রোফাইল। স্বাভাবিক ছিল রবীন্দ্রগানে না-আসাটাই। বাবা রমণীকিশোর খেদ করতেন, ‘গানে মাততে দিলে ছেলে ফাজিল হয়ে যাবে!’ অথচ, বিশ শতকে একটু-একটু ঘুরছিল হাওয়া— শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য এসে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গান। সে-গান আনাগোনা করত নবোদ্ভূত সব ব্রাহ্ম পরিমণ্ডলে, আর শৈলজারঞ্জনের সঙ্গে রবীন্দ্রগানের প্রথম আলাপ সেখানেই। কলকাতায় পড়তে এলেন ১৯১৮-য়; আর, কাকা চারুচন্দ্র চৌধুরীর বাসায় শুনলেন অর্গ্যান বাজিয়ে কীসব নতুন-নতুন গান: ‘আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি,’ ‘একদা তুমি প্রিয়ে’, ‘তুমি একলা ঘরে বসে বসে কী সুর বাজালে,’ ‘কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে।’ ততদিনে ‘গীতপঞ্চাশিকা’ বেরিয়ে গেছে। ‘এ যে সুরলোকের নতুন জগৎ খুলে দিল তাঁর কাছে,’ ‘অগ্নিরক্ষা’ বইতে তাঁর স্মৃতি অনুলিখন করতে গিয়ে লিখেছিলেন কিশলয় ঠাকুর।

কিন্তু, গান-টিকটিকির দৃষ্টি কেবল এই মুগ্ধতাতেই গলে না! খেয়াল করলে দেখা যাবে, যে-চারটি গানের কথা বলছেন শৈলজারঞ্জন, তার প্রতিটিই রচিত ১৯১৬ থেকে ১৯১৮-র মধ্যে। অস্যার্থ, চারুচন্দ্রর গড়পারের বৈঠকখানায় বসে শৈলজারঞ্জন সেসব কর্ণস্থ করছেন ওগুলি ভূমিষ্ঠ হওয়ার মাত্র কয়েক বছর, মায়, কয়েক মাসেরও ভেতর! এখানেই, সংগীতের নিঃশব্দ সমাজবিপ্লব। ব্রাহ্ম আবহে পাক খেতে-খেতে গতিশীল হয়ে উঠছে সমকালীন গান, জড়িমা ঝেড়ে আদৃত হচ্ছে ভদ্রলোকি পোষকবৃত্তে। পাঠকের মনে থাকবে, এর কিছু বছর পর, চারুচন্দ্রর একগুঁয়ে, অপ্রিয়ভাষী ভাইটিও রবীন্দ্রনাথের গান শুনেছিলেন, এমনকী, নিজের বিবাহবাসরে। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর বিয়ে হয়েছিল ১৯৩১-এ, আর, নীরদবাবুর বয়ানে (যদিও, সেখানে তথ্যের কিঞ্চিৎ গরমিলও থাকত মাঝেমধ্যে) ওঁর বেশি বয়সের সে-বিবাহে নাকি বাড়ির মেয়ে-বউরা গেয়েছিলেন ‘আমার মল্লিকাবনে যখন প্রথম ধরেছে কলি’। অনুসন্ধিৎসু কেউ খুঁজে দেখতেই পারেন, এ-গানের জন্মসাল ঘটনাচক্রে ১৯৩১-ই। উপর্যুপরি এই উল্লেখগুচ্ছ থেকে দুটো অনুসিদ্ধান্ত করা চলে অতএব। এক, এতকালের আড় ভেঙে ভদ্রলোকের কাঁখে রবীন্দ্রগান লালিত হতে থাকছিল মোটামুটি বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশক থেকেই। দুই, স্থবির নয়, গ্রামোফোন আসার বহু আগে থেকেই সে-গান সামাজিক অর্থে ছুটন্ত— গড়ে উঠছিল তার অ-পোশাকি সম্প্রচারণা, গজিয়ে উঠছিল রুচিমনস্ক শ্রোতৃসমুদয়।

শিবের গীত? হয়তো-বা। তবু, এই ঐতিহাসিক ধরতাই ছাড়া শৈলজারঞ্জনকে ধরা অসম্ভব। বোঝা মুশকিল, কী করে নেত্রকোণার একটেরে বাহাম গ্রামের সুরখ্যাপা এক বালক, শৈশবাবধি যে-অভ্যস্ত ময়নামতী, বাউল, শ্যামাগান, গাজির গান, আর ঠাকুমার কাছে ক্কচিৎ ‘হরেকৃষ্ণ হরেরাম’ গেয়ে-গেয়ে, পরিণত বয়সে হঠাৎ অর্জন করে নিল রবীন্দ্রনাথের গান, আর কালচক্রে হয়ে উঠল সে-গানের অন্যতম অছি। কেবল তো সুরভাণ্ডারীই না, সে-গানের শীলিত উপস্থাপনার অন্যতম তাত্ত্বিকও। শৈলজারঞ্জন শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক ছিলেন না, শিক্ষা নেননি সেখানে, তিন কুলের সঙ্গে বিশ্বভারতীর যোগাযোগও ছিল না কদাচ— রবীন্দ্রগানে তিনি ধরা দিয়েছিলেন কেবল তাঁর মনস্কতা ও দরদ দিয়ে, সে-গানের রূপের রহস্যে ভাসতে-ভাসতে হাতড়ে নিয়েছিলেন উত্তরাধিকার।

২

এই মনস্কতার জন্যই হয়তো, শৈলজারঞ্জন-বাহিত শিক্ষণের সঙ্গে-সঙ্গে চারের দশক-ইস্তক রবীন্দ্রগানের গায়কি ও উপস্থাপনায় সূচিত হল একটা যুগান্ত-নির্দেশক ছেদ। এতদিন রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হত খোলা গলায়, হাঁ-মুখে। গানের যে ‘গ্রানুলার’ খুঁটিনাটি, তা নিয়ে পুরনো কিসিমের ওই উপস্থাপনা ঈষৎ অসতর্কই— কিন্তু তা সপ্রাণ, চনমনে এবং দরাজ। গায়নের কারিগরি (ক্রাফটসম্যানশিপ) আর শীলনের চেয়েও, এ-পরম্পরা বেশি ভাবিত গানের উৎসারণ নিয়ে। রবীন্দ্রগানের তর্কাতীত সেরা স্মৃতিকার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান যেমন। ঠাকুরবাড়ির কণ্ঠবৈশিষ্ট্য মেনেই, তিনি গাইতেন আকাচা নাভিবাহিত কণ্ঠ-উদ্গমে; নিখুঁত সুর, জোয়ারি, মীড়, এবং কয়েকটি ছোট-ছোট দানা-সহযোগে। রবীন্দ্রনাথের সেরা সময়ের গলার কোনও নিদর্শন আজ আর রেকর্ডধৃত নেই, তবুও, এমনকী, পড়ন্ত বয়সেও তাঁর গাওয়া ‘তবু মনে রেখো’ কিংবা ‘কণ্ঠে নিলেম গান’ শুনলে আমরা আন্দাজ করতে পারি, এ-ই ছিল তাঁর অতি-স্বাভাবিক গায়নভঙ্গিমা। লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথের এই রেকর্ডের সঙ্গে আজকের স্বরলিপিরও সব খুঁটিনাটি মিলবে না, আর সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সে-গানের তেজও মিইয়ে গেছে অনেকটা।

যা হোক, রবীন্দ্রনাথ কিংবা দিনেন্দ্রনাথদের এ-ই যে কণ্ঠ-ঐতিহ্য, তা-ই শান্তিনিকেতনে বাহিত হয়েছিল অকালপ্রয়াতা অমিতা সেন (খুকু) ও শান্তিদেব ঘোষের ঘরানায়; আর, কিছুটা, কলকাতার ঠাকুরবাড়ি আর ব্রাহ্ম গোষ্ঠীগুলির সমান্তরাল চর্চায়: অমিয়া ঠাকুর, কনক বিশ্বাস, অমলা দাশ, সাহানা দেবী বা মালতী ঘোষাল। বিশ শতকের তিনের দশক থেকেই গান হয়ে উঠল অধিকতর প্রসারণশীল, ঘনিয়ে উঠল ছাঁচে-ঢালা খরিদ্দার-শাসিত গানবাজার। গ্রামোফোন ও রেডিয়োর ক্রমবর্ধমান বিপণিবীথিকায় তাঁর গানও একটি মামুলি ভোগ্যপণ্য হিসেবে গণ্য হচ্ছে দেখে রবীন্দ্রনাথ যুগপৎ ত্রস্ত ও বিরক্ত, বলছেন: ‘আমাদের ঘরে ঘরে গ্রামোফোন রেকর্ডে যে সকল সুর বাজিতেছে, থিয়েটার হইতে যে সকল গান শিখিতেছি, তাহা শুনিলেই বুঝিতে পারিব আমাদের চিত্তের দারিদ্র্যে কদর্যতা যে কেবল প্রকাশমাত্র হইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে, সেই কদর্যতাকেই আমরা অঙ্গের ভূষণ বলিয়া ধারণ করিতেছি।’

শৈলজারঞ্জনের লেখাতেই মেলে: অন্ত্য-তিরিশে ‘গোরা’ নামের একটি সিনেমার জন্য ‘রোদনভরা এ বসন্ত’ গানটি ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর ক্রমিক পীড়াপীড়িতে রবীন্দ্রনাথ নিমরাজি হয়েছিলেন বটে, কিন্তু শেষাবধি ক্ষুণ্ণই হয়েছিলেন সিনেমায় সে-গানের অ-রবীন্দ্র উপস্থাপন শুনে। উদাহরণ আরও অজস্র। শৈলজারঞ্জনের ছাত্রী, বছর ১৩-১৪’র বালিকা কণিকা মুখোপাধ্যায় সরল বিশ্বাসে দু’টি ‘মডার্ন সং’ রেকর্ড করে ফেলায় কখনও কিঞ্চিৎ অভিমানী (এর থেকেই বোঝা যায়, বাজারচলতি আধুনিক গানের লেবেলটি রবীন্দ্রনাথ যৎপরোনাস্তি সন্দেহের চোখে দেখতেন), কখনও শিষ্য শান্তিদেবকে ১৯৪০ সালে চিঠি লিখে জানাচ্ছেন, তাঁর গানের ‘বিশুদ্ধ’ চেহারা শান্তিদেবের কাছে রক্ষিত, ফলে তিনি যেন সিনেমা প্রভৃতির চটুল লোভে নিজেকে ‘অশুচি’ না করে ফেলেন৷ ওই একই বছর, কলকাতায় ‘গীতালি’-র অনুষ্ঠানে, গান নিয়ে চতুর্দিকের চলমান ‘দোকানদারি’-তে আহত রবীন্দ্রনাথ তাই বুলা মহলানবিশের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন, তাঁর রচনার ওপর ‘স্টিমরোলার’ না-চালিয়ে বরং একটু মীড় দিয়ে গাইতে, নচেৎ এ-গান ‘চ্যাপ্টা’ হয়ে যাবে। ‘একটু দরদ দিয়ে, একটু রস দিয়ে গান শিখিয়ো,’ বলছেন রবীন্দ্রনাথ: ‘আমার গান যদি শিখতে চাও… গলা ছেড়ে গাবে… এই আমার অ্যাম্বিশন।’

সংগীতকারের তরফে এই যে খোলা গলায়, মীড়-সহ নিজের গান-শোনার চাহিদা— এর ভেতরেও বহতা ছিল ঠাকুরবাড়িরই পুরনো কণ্ঠ-পরম্পরা, কণ্ঠ-আদর্শ। এবং, এখানেই শৈলজারঞ্জন বড় বাঁক। রবীন্দ্রসংগীতের আদর্শ গায়কি নিয়ে যে-কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি, তার প্রায় কোনওটিতেই ‘খোলা গলা’-র রবীন্দ্রকথিত এই অনুশাসন মিলবে না (ব্যতিক্রম দু’টি প্রবন্ধ: ‘তালিমী রবীন্দ্রসংগীত’ আর ‘রবীন্দ্রনাথের গান কীভাবে গাইতে হবে’— সে-সবেও কথাটি এসেছে নেহাতই রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি হিসেবেই)। ছাত্রছাত্রীদের বলতেনও: সংযতভাবে, ‘হাওড়ের মত চিৎকার না-করে’ গান গাইতে। অথচ, উচ্চারণ কী হবে, আদর্শ সহযোগী যন্ত্র কেমন, সুরবিহার কতখানি অনুমোদিত, গায়নে স্বাভাবিকতা বজায় রাখা যাবে কী করে, অলংকরণ কতটুকু হবে এবং কতটুকু না: ইত্যাকার বাদবাকি সমস্ত জরুরি নির্দেশই সেখানে গ্রথিত। ঠাকুরবাড়ির গায়ন-পরম্পরা থেকে বেরিয়ে এসে, যুগান্ত এখানেই। এখন কায়েম হল সুচিন্তিত ও মাপা কণ্ঠপ্রক্ষেপের আমল, গায়কি-সংস্কারের আমল। ইতিহাসের দুর্ঘটে, গণমনে তা-ই স্থায়ী হয়ে রইল শান্তিনিকেতন-ঘরানা হিসেবে।

শৈলজারঞ্জনকে প্রথম পুরুষ বলা চলে দু’টি দিক থেকে। এক, তিনের দশক-ইস্তক নানাবিধ প্রমোদমাধ্যমে রবীন্দ্রগান যুগপৎ গেঁজতে এবং ব্যাপকতর হতে থাকার পর, প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল পিওরিস্টের, শুদ্ধতাবাদীর। জীবনের শেষ দু’টি দশক নিজের গান নিয়ে রবীন্দ্রনাথও হয়ে উঠছিলেন একটু খুঁতখুঁতে। ততদিনে রবীন্দ্রগানও আর-পাঁচটা একটা বিদ্যানুশাসন, বা ডিসিপ্লিন-এর চেহারা পরিগ্রহ করেছে— গড়ে উঠেছে ‘প্রকৃতি’ বনাম ‘বিকৃতি’-র নানাবিধ, বহুল সংজ্ঞা। শৈলজারঞ্জন সেই সংজ্ঞায়নেরই অন্যতম কুশীলব। এবং, দুই— এই সুবাদেই দরকার হয়ে পড়ছিল স্বরলিপির। বিজ্ঞানের তুখোড় ছাত্র শৈলজারঞ্জন অল্প সময়ে ব্যাকরণ রপ্ত করতে ছিলেন লা-জবাব। দিনেন্দ্রনাথের থেকে শিখে নিয়েছিলেন স্বরলিপি বানানোর ঘাঁতঘোঁত। এতকাল শান্তিনিকেতনে গানের সম্প্রচার ছিল উড়ো, মুখ থেকে মুখে ছড়াতে-ছড়াতে ঘটে যেত সুরের কয়েক চুল অদলবদল। এমনকী, একটা জল্পনা চালু ছিল, রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়ে সুরস্মৃতি-লুপ্ত হতেন— এ-মতের প্রখর বিরোধিতা আজীবন করে এসেও, শৈলজারঞ্জন নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, ‘সার্থক জনম আমার’ গানটি রবীন্দ্রনাথ বহু সময়ে বহু ভঙ্গিমায় গাইতেন, এমনকী, একবার সিংহলে সফর করতে গিয়ে গেয়েছিলেন প্রায় আবৃত্তির ঢঙে। আবার, ‘আমার মন মানে না দিনরজনী’ কিংবা ‘চিত্ত পিপাসিত রে গীতসুধার তরে’ নিয়েও ওঁর লেখায় একই অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। অতঃপর, স্বরলিপি আসতেই গান হয়ে উঠল সমীকৃত (স্ট্যান্ডার্ডাইজড), পেয়ে গেল একটা বাঁধা অবয়ব। পর্যায়ভেদের হিসেব নিলে দেখা যাবে, শৈলজারঞ্জন সম্ভবত সবচেয়ে বেশি স্বরলিপি করেছেন প্রকৃতি পর্যায়ের, বিশেষত বর্ষার গানের (১৯৩৯-এর বর্ষামঙ্গলের জন্য ষোলোটি গান আদায় করার সেই ঘটনা তো বিখ্যাত)। তখন রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই পর্বেরই জোয়ার, শৈলজাবাবু স্বরলিপি করতেন, আর রবীন্দ্রনাথ নাকি ঠাট্টা করে বলতেন, ‘অন্যেরা গান শেখে আর শৈলজা গানের টাইপরাইটিং (নোটেশন) করে।’ শৈলজারঞ্জনের সাফাই: স্বরলিপির নির্বস্তুক কাঠামোটুকু অন্তত রক্ষিত না হলে রবীন্দ্রগান যুগের জোয়ারে ভেসে যাবে— কারণ ধাতুতে এ-গান ‘বাখ, বিটোফেন প্রমুখ বিদেশী সংগীত রচয়িতা’-র সমতুল। আমাদের মনে পড়ে যায়, যুগন্ধর প্রতিভাদত্ত দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত রবীন্দ্রনাথও একদা সওয়াল করেছিলেন সুরবিহারের বিরুদ্ধে। শৈলজারঞ্জনও সেই পরম্পরাতেই নিষ্ণাত। সংগীতভবনের দায়িত্ব পেয়েই স্বরলিপি-প্রচারণার স্বার্থে আনালেন একটি টাইপরাইটার, শান্তিনিকেতনে গুঞ্জন উঠল বাঁকা: ‘সায়েন্টিস্টের হাতে পড়ে গান টেকনিক-সর্বস্ব হয়ে যাবে।’ যুগধর্ম মেনেই, এসব স্বরলিপি ‘প্রবাসী’-র মতো বেরোত মধ্যবিত্তসুলভ সাময়িকপত্রগুলিতে। অর্থাৎ, ঘুরেফিরে সে-ই ছাপাখানা, ভদ্রলোকের সংগীতচিন্তার সে-ই অনিবার্য জড়ুল (যদিও মাথায় রাখতে হবে, স্বরলিপি-কাঠামোর নির্বোধ অনুবৃত্তি শৈলজারঞ্জনের প্রার্থিত ছিল না কখনওই, এ নিয়ে তিনি লিখেওছেন)! এবং, খুঁতখুঁতে চোখে গানের ময়নাতদন্ত। নিজেই রোমন্থন করেছেন, অনাদি দস্তিদার নাকি একদা ঠাট্টা করে বলতেনও: ‘শৈলজারঞ্জনের যখন চিতা জ্বলবে, তখনও আগুনের শিখায় কান পাতলে শোনা যাবে: টেকনিক, টেকনিক, টেকনিক!’

এই টেকনিকের মোদ্দা লক্ষণাবলি অজস্র। কিন্তু, শৈলজারঞ্জন যেহেতু এক অর্থে রবীন্দ্রগানের অন্যতম পুরোধা তাত্ত্বিক ও বৈয়াকরণ— ফলে, দু’একটির কথা বলতেই হয়। যেমন, উচ্চারণ। রবীন্দ্রনাথের ঘরানাতেই, শৈলজারঞ্জন বিশ্বাস করতেন যে, তামাম বাংলা গান জিনিসটাই কথাপ্রধান— সুর সেখানে চলে কথার যন্ত্র হয়ে। ফলে, উচ্চারণ জরুরি। কী কী পরিহার্য? শৈলজারঞ্জনের তালিকা: “চেপে উচ্চারণ, ঘষে উচ্চারণ, দীর্ঘ নিঃশ্বাস টানা বা ফেলার সঙ্গে উচ্চারণ… স্বরবর্ণের বিকৃতি ঘটিয়ে উচ্চারণ।… একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, ‘যে ছিল আমার স্বপনচারিণী’… যদি গাওয়া হয়— ‘য্ যে ছি-ল আমার স্ স্ স্বপন চারিণী’… (তবে) অত্যন্ত বিকৃত শোনায়।’’ বা, ‘স-কে ইংরেজি sh-র মত উচ্চারণ।’ তালিকা আরও, তবু সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলিতেছে। শৈলজারঞ্জনের কাছে উচ্চারণ জরুরি কেন? আমরা ভাবতেই পারি, তা রবীন্দ্রসংগীতের বাণীসৌন্দর্যের জন্য। রবীন্দ্রনাথের আগে বা পরে কি কেউ ছিলেন, যিনি এতটা দীর্ঘ বাক্য দিয়ে আস্ত একটা গানের অর্ধেক রচনা করেছেন: ‘আমার দেহের সীমা গেল পারায়ে— ক্ষুব্ধ বনের মন্দ্ররবে গেল হারায়ে।/ মিলে গেল কুঞ্জবীথির সিক্ত যূথীর গন্ধে মত্তহাওয়ার ছন্দে,/ মেঘে মেঘে তড়িৎশিখার ভুজঙ্গপ্রয়াতে সে দিন তিমিরনিবিড় রাতে’? বা, মাঝামাঝি দৈর্ঘ্যে, তুঙ্গ-তৎসম ‘নীপবন গন্ধঘন অন্ধকারে/ সাড়া দেবে কি গীতহীন নীরব সাধনায়?’ অথবা, ছোট্ট বাক্যে ‘সে তখন স্বপ্ন কায়াবিহীন/ নিশীথতিমিরে বিলীন—/ দূরপথে দীপশিখা রক্তিম মরীচিকা।’ শব্দচয়ন ছেড়েই দিলাম— এ-সবের অনাস্বাদিতপূর্ব কাঠামো, ইন্দ্রিয়বেদ্য দৃশ্যকল্প আর ব্যঞ্জনপ্রধান ধ্বনিসুষমার পাশেই, চমকে উঠতে হয়, একই ব্যক্তি লিখে রেখেছেন আটপৌরে: ‘দূরে যাবার খেয়াল হলে সবাই মোরে ঘিরে থামায়/ গাঁয়ের আকাশ সজনে ফুলের হাতছানিতে ডাকে আমায়,’ কিংবা, আশ্চর্য মিশ্র গড়নের ‘আমার সেইখানেতেই কল্পলতা যেখানে মোর দাবিদাওয়া,’ কিংবা ‘গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়/ তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হল।’ বললে কি খুব বাড়াবাড়ি হবে যে, এসব শব্দ বাঙালি চৈতন্যে প্রবিষ্ট হয়েছে এক এবং একমাত্র রবীন্দ্রগানেরই মধ্যস্থতায়? ফলে, বেড়ে উঠছিল গানের ধারণক্ষমতা— তার ধ্বনিকল্পের ধারণসামর্থ্য— প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল নতুন উচ্চারণরীতির, বা, বাক্-বিধির। বিশ শতকের চার বা পাঁচের দশকের গোড়ায় রবীন্দ্রগানের রেকর্ডের উচ্চারণবিধি খেয়াল করলেই এই আচম্বিত, প্রায়-বৈপ্লবিক তফাত নজরে আসবে। এ-বদল শুধু গানের অভ্যন্তরীণ বদল নয়, খোদ বাংলা ভাষার উচ্চারণপদ্ধতিরই আমূল বদল। ‘ঘা দিলে আমার দ্বারে,’ এই প্রাকৃত অভিব্যক্তি-সহযোগেই যে সিরিয়াস শিল্পকর্ম উৎপন্ন হতে পারে, এই বীক্ষাও রবীন্দ্রসংগীতেরই অবদান।

রবীন্দ্রগানে সমস্তটুকু মথিত থেকেও, শৈলজারঞ্জন এই সত্য মর্মে জানতেন। সে-কারণেই, তিনি বার বার খেয়াল করেছেন, রবীন্দ্রগানে ঘুরেফিরে কয়েকটি শব্দের জরুরি প্রাদুর্ভাব। যেমন, ‘উদাস’, ‘পরশ’, কিংবা ‘ছায়া।’ তাঁর এই অসামান্য চিন্তার শরণ নিয়ে আমরাও ভাবতে পারি, বর্ষা অন্ধকারময় ‘ছায়া ঘনাইছে বনে বনে’-র ‘ছায়া’-র কোমল গান্ধার কী আশ্চর্য স্পর্শাভিলাষী, রহস্যঘন চিত্রকল্পের উদ্রেক ঘটায় (যা, রবীন্দ্রনাথের স্বভাববিরুদ্ধ ভাবেই চরিত্রে এতটুকু ‘অ্যাপোলোনিয়ান’ নয়), আবার, তার উলটোদিকেই, ক্ষণিক শরৎমেঘের চঞ্চল আসাযাওয়া-জড়িত ‘যে ছায়ারে ধরব বলে’-র ‘ছায়া’ কোমল নিষাদে লুকোনো, ছায়ানটে নিবদ্ধ এবং নৃত্যপর। শৈলজারঞ্জন খেয়াল করেছেন, কোনও-কোনও রচনায় এক-একটি ছোট মীড়েই লুকোনো থাকে গানের জিয়নকাঠি, যেমন ‘যদি প্রেম দিলে না প্রাণে’ গানে ‘প্রেম’ তিনবার ধ্বনিত হয় তিনরকম স্বর-উচ্চারণে, আবার, ‘বিরহ মধুর হল আজি’-র ‘বেদনাতে’ কোমল নিষাদে বন্দি, অথচ তীক্ষ্ণ নয়— গড়ানো। এক-একটি গানের এক-একটি আস্ত চরণ রবীন্দ্রনাথ রেখেছেন কার্যত সুরহীন, যেমন, তিনি উল্লেখ করেন ‘মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ’-এর কথা। তাঁর রচনা পাঠ করে সহৃদয়-রসিকেরও মনে পড়ে যায়, বর্ষণমন্দ্রিত অভিসারিকার জবানে লিখিত এই গানের সঞ্চারীতে কী শ্বাসরুদ্ধকর অসামান্যতায় রবীন্দ্রনাথ প্রায় একই স্বরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ‘সজল মেঘের ছায়া ঘনাইছে বনে বনে’— এই আস্ত পঙক্তির অনেকখানি, যেটুকু চলছিলেন সে-ও প্রায় সুরশূন্য, অতি-গজেন্দ্রগামিনী।

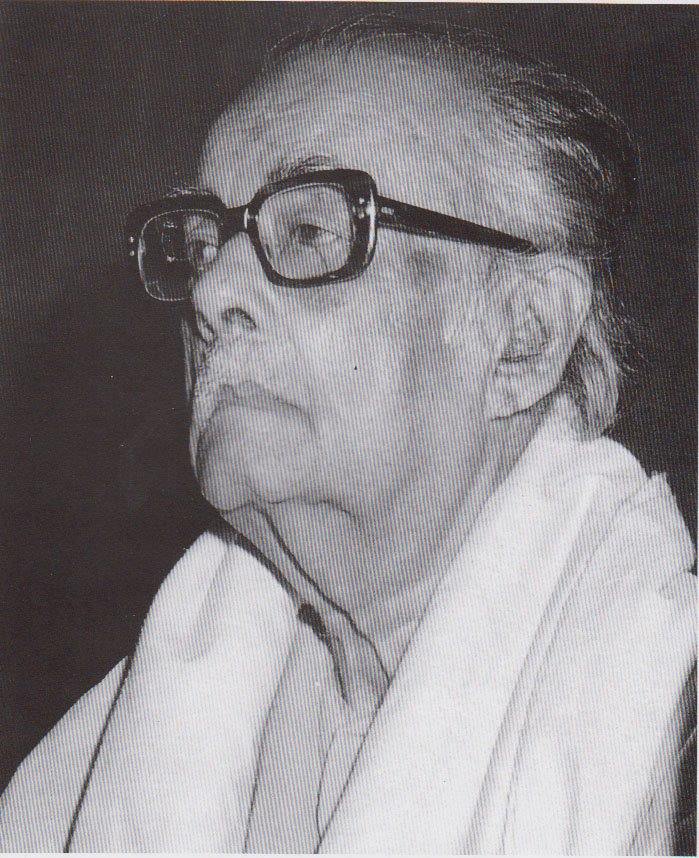

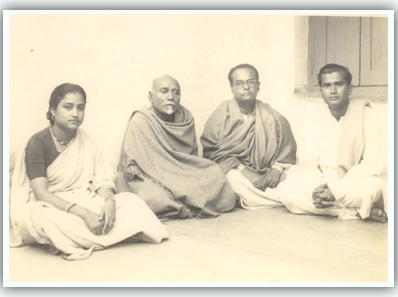

শৈলজারঞ্জন মজুমদার ও শুভ গুহঠাকুরতা

শৈলজারঞ্জনের এই দিগন্তপ্রসারী চিন্তাগুলি আত্মস্থ না করে, বৈজ্ঞানিক নির্মিতি হিসেবে গানগুলিকে পড়তে চাওয়ার এই প্রয়াসের কদর না করে, ১২৫ বছরে কেবল কিছু চর্বিত বায়োগ্রাফিক তথ্য আউড়ে গেলে তা হবে নিতান্তই অরসিকপনা। আরও অনুতাপের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রসংগীত বুঝতে গিয়ে, সংগীত-নিরক্ষর ইন্টেলেকচুয়ালদের বছরওয়াড়ি ভাব-গদ্গদ, আদৌ-গানের-বাচ্যটুকুই-না-বুঝতে-পারা রচনারাজিকে বাঙালি ঠিক যতটা অনায্য গুরুত্ব দেয়, ততটাই অবহেলা জ্ঞাপন করে খোদ রবীন্দ্রনাথের হাতে-গড়া শিষ্য শৈলজারঞ্জন বা শান্তিদেব ঘোষের এই গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলিকে— একটি নির্দিষ্ট, পোশাকি পাঠবৃত্তেই কেবল তাদের সীমিত আদর, জনপরিসরে নয়। বাঙালি এ-ও ভুলে যায়, বয়সকালে রবীন্দ্রনাথই ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে চিঠিতে লিখেছিলেন, তাঁর কম বয়সের গান ছিল ভাব বাতলানোর জন্য, পরিণত সময়ের সৃষ্টিগুলি অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের শিল্প— কেননা, তাদের নিগড়ে থেকেছে ভাব নয়, কেবলই রূপের সন্ধান।

৩

শৈলজারঞ্জনের গায়নের ভেতরও ছিল বাজারচলতি লঘুভাব কাটিয়ে, গানের গহন প্রদেশে রূপ-সন্ধানের এই আশ্চর্য অনুধ্যান। দুর্ভাগ্যের, বাঙালি তাঁর হারমোনিয়াম-বিরোধিতা বা আচার্যসত্তা নিয়েই অধিক মুখরা থেকেছে, ব্যয় করেনি গায়নপ্রক্রিয়া নিয়ে৷ মোটামুটি ৬৬ থেকে ৭৫ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর অন্তত উনপঞ্চাশটি রেকর্ড ধরা ছিল রুবি মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহে, এর পরেও থাকতে পারে কিছু-কিছু। দশক কয়েক আগে, ‘রবির ছায়ায়’ নামে তা দু-খণ্ডে সিডিস্থও করা হয়েছিল৷ এসব বহু-বহুতর গানে, ওই গোধূলিবয়সেও শৈলজারঞ্জনের অকল্পনীয় কণ্ঠভার আর কণ্ঠঘনত্ব (বলতে চাইছি ‘gravity’-র কথা, যা কোনও সিরিয়াস, নাগরিক, শীলিত গায়নভঙ্গিমার অন্যতম লক্ষণ— রবীন্দ্র-কম্পোজিশনেরও অন্যতম দাগ বই কী)— যা কার্যত অচর্চিতই থেকে গেছে। খুব বিস্ময়কর লাগে না যে, ১৯৩২ সালে, তেমন ঘনিষ্ঠতা জমে-ওঠার বহু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর গলায় ‘গগনে গগনে আপনার মনে’ শুনে চমৎকৃত হয়েছিলেন, রমা কর (মজুমদার) এসে শৈলজাবাবুকে সে-কথা বলেওছিলেন। এ এক নতুন, স্বোপার্জিত গায়নভঙ্গিমা। আরও মজার: খেয়াল করলে দেখা যায় যে, আমরা জনান্তিকে ও প্রকাশ্যে ‘শৈলজারঞ্জন-ঘরানা’ বলতে যে চিহ্নগুলিকে বোঝাই— মূলত কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়-অঙ্কিত— তার অনেকগুলিই খোদ আচার্যের গলায় মিলবে না। তাঁর কণ্ঠ জলদমন্দ্র, গাইছেনও বড় গলায়, ম্যানারিজম নেই এতটুকু। কৌতূহল জাগে কেবল একটি প্রয়োগে। স্পর্শস্বর। কেউ যদি তাঁর গাওয়া মুক্তছন্দের গানগুলি শোনেন, খেয়াল করবেন, একটা আশ্চর্য স্পর্শস্বরের মুদ্রা তাঁর গায়নকে বলয়ের মতো রক্ষা করে এসেছে। যেমন, ‘আমি সে কোন আকুল আলোয় দিশাহারা রাতে’— এই বাক্যে ভীষণই স্পর্শকাতর ‘লো’ ধ্বনিটি কেউ যদি এক বার শুনে থাকেন, বিশ্বাস, স্পর্শস্বরের এই প্রয়োগ তিনি ভুলবেন না কখনও। এ ঠিক টপ্পা নয়, এ ঠিক— আমরা যাকে বলি ইউডলিং— তা-ও নয়। গায়নে, এ এক নতুন উদ্ঘাটন, নতুন উদ্গম। ‘অগ্নিরক্ষা’-য় শৈলজারঞ্জন যথার্থই বলেছেন, ‘রবীন্দ্রসংগীতের… একটি মোহনীয় প্রয়োগ স্বরস্থানের এই অপূর্ব খোঁচগুলি।’ জানতে ইচ্ছে করে, স্পর্শস্বরের এই প্রয়োগ তিনি পেলেন কী করে— এ কি কেবলই তাঁর কণ্ঠবৈশিষ্ট্য, না কি তার অধিকতর কোনও বোধ? যদিও, প্রশিষ্য-পরম্পরায় স্পর্শস্বরের এই আশ্চর্য ক্ষেপণ সাত নকলে আজ খাস্তা।

ওই বৃদ্ধ বয়সেও শৈলজারঞ্জনের গায়ন যে কী অনুপম ছিল, তার অজস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া সম্ভব। আপাতত কেবল দু’একটিই দিই। ‘আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে আজ ভাসে’ গানে, ‘সন্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো’ অংশটুকু গেয়েছেন সত্তর বছর দু’মাস পেরোনো বয়সে, অথচ, দু’সপ্তক খেয়া-পারাপার করেও গলার ওজন টাল খায়নি এতটুকু। এ কেবল অভ্যেসের সিদ্ধি নয়, কেবলই প্রাকৃতিক গায়নশক্তির ফসল নয়— বরং, আজীবন-অনন্তর রবীন্দ্রনাথে শ্লিষ্ট, মগ্ন থাকার ছাপ। কিন্তু, শৈলজারঞ্জন ঠিক কোথায় বিশিষ্ট ছিলেন, তা বোঝাতে আমি অন্য একটি গানের বিস্তার দৃষ্টান্ত দিতে চাই। এ-গানটিও তাঁর মোটামুটি সত্তর বছর বয়সে রেকর্ড করা। ‘ওলো সই, ওলো সই’। শিলাইদহে থাকাকালীন, মৃণালিনী দেবী এবং অমলা দাশের গোপন মধুর উচ্ছল কানাকানি-কথা— সাহানা দেবীর স্মৃতিচারণে জানা যায়, এ-ই গানের বিষয়। অগ্রণী গায়করা গানটিকে ধরে রেখেছেন বাৎসল্যরসের রচনা হিসেবে— যার একটি সেরা দৃষ্টান্তের রূপকার, স্বয়ং শান্তিদেব ঘোষ। শান্তিদেবের তর্জমা সম্পূর্ণ ঠিক। ‘জগৎ পারাবারের তীরে’ উদ্ধৃত করে, ‘গীতাঞ্জলি’-র মুখবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথের এই শিশুভাব নিয়ে লিখেছিলেন ইয়েটস: ‘Indeed, when he is speaking of children, so much a part of this quality seems, one is not certain that he is not speaking of the saints.’ শান্তিদেবের গাওয়ায় স্বভাবোচিত একটা বাউল-ঔদাস্যও মিশে আছে, যা তাঁর গায়ন-আদর্শ থেকে এতটুকু আলাদা নয়। মনে পড়ে, ‘জার্নাল’ বইতে শঙ্খ ঘোষ লিখে রেখেছিলেন বাড়ির দাওয়ায় বসে ১৯৭৮ সালে শান্তিদেবের বলা একটি উক্তি: ‘দু-হাজার গানের মধ্যে গুরুদেব দুঃখের গান লেখেন নি বললেই চলে।’ দুঃখবিলাসের উলটোদিকে, গানের এই তেজ, প্রাবল্য, পূর্ণতা ও যৌবনই শান্তিদেবের ঘরানা।

অথচ, শৈলজারঞ্জনের গাওয়া ‘ওলো সই ওলো সই’ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, মায় বিপ্রতীপ। তাঁর গাওয়ার মূল ভাব বেদনা, বিচ্ছিন্নতা ও বিরলতা— এই যে সামনে বসেই তোমাদের এত-এত কথা, আর আমি নির্বাক, ভাষাহারা— বয়ঃপ্রাপ্তির ও নিঃসঙ্গতার এমন অ-বাক্ বিবৃতি। ওঁর গলায় গানটি যেন পাবলিক-নামের ‘গ্যাসালোক-জ্বলা’ রঙ্গমঞ্চে ক্লান্ত রবীন্দ্রনাথের বয়ান। সত্তর বছর বয়সের রেকর্ড, গানটি শৈলজারঞ্জন গেয়েওছেন তাল-ছাড়া। এর জন্যই কি না জানা নেই, একটা আশ্চর্য করুণতা (অথচ, এক বিন্দু দুঃখবিলাসী ভাবালু নাটকীয়তাকে প্রশ্রয় না-দিয়েই) ভর করেছে তাঁর কণ্ঠে, দিনমানের খুশিয়াল ভাব কেটে নেমে এসেছে সন্ধ্যার নিরালোক বিষাদ: ‘আমি একা বসি সন্ধ্যা হলে আপনি ভাসি নয়নজলে/ কারণ কেহ শুধাইলে নীরব হয়ে রই।’ গানটি শৈলজারঞ্জনের কাছে নির্বাস শূন্যতার গান। কথা তো কেবল এ-ই যে: সই, তোদের অনেক-অনেক কথা বলার আছে, আমারও সে-সাধ ষোলোআনা, কিন্তু বলে উঠতে পারি না— ভাষা-বিহনে তখন কান্নাই সম্বল থাকে কেবল। তারসপ্তকে যখন যাচ্ছেন, তখনও সেই মিত হাহাকার, আর্তি ঘিরে রেখেছে তাঁর কণ্ঠ। বলার অপেক্ষা রাখে না, শান্তিদেবের ছেলেমানুষি আর খুনসুটি-ভরা সহজিয়া ‘ওলো সই ওলো সই’ যতখানি সিদ্ধ— শৈলজারঞ্জনের এই বিধুর সংস্করণও ঠিক ততটাই। ১৯২৪-এর ৫ অক্টোবরের ডায়েরিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ‘এমন সময় ষাটে পড়লুম। একদিন বিকেলবেলায় সামনের বাড়ির ছাতে দেখি, দশ-বারো বছরের একটি ছেলে খালি-গায়ে যা-খুশি করে বেড়াচ্ছে।… আজ মনে হচ্ছে, ওই ছেলেটার কথাই আমার খুব ভিতরের কথা।… মন কাঁদছে, মরবার আগে গা-খোলা ছেলের জগতে আর-একবার শেষ ছেলেখেলা খেলে নিতে, দায়িত্ববিহীন খেলা।’ বাৎসল্যের দিকে টান আছে, তবু, সে-টান শৈলজারঞ্জনের ‘ওলো সই ওলো সই’-এর মতোই বিষণ্ণতা ও নিঃসঙ্গতায় নিবিড় ও ভারাক্রান্ত, অভিজ্ঞতায় প্রবীণ। শৈলজারঞ্জনের ওই পরিবেশন শান্তিদেবের পলকা পালকের চনমনে সহজতার ঠিক উলটো।

কৌতূহলের উদ্রেক ঘটায় কেবল একটা জিনিস। নদীবেষ্টিত পুববাংলার ছেলে, ছোটবেলায় গাইতেন বিচিত্র আঙ্গিকের সব লোকগান: জারি-সারি, বাউল-কীর্তন, মায় নকল করতেন দোয়েল-ময়নার শিস। সে-সব ঠেলে কোন প্রেষণায় বেছে নিলেন এই গান? শৈলজারঞ্জন রবীন্দ্রগানের প্রথম প্রেমে পড়েছিলেন শ্রোতা হিসেবে, সেখান থেকেই বেছে নেন আচার্য ও অ্যাক্টিভিস্টের বাকি ভূমিকাটুকু। শৈলজারঞ্জনের গায়নে মিশে ছিল ন্যাচারালিটি ও সেরিব্রালিটির বিরল সমন্বয়— সত্যি বলতে, তিনি ছিলেন সহজাতভাবেই সেরিব্রাল। এই বেণিবন্ধন রবীন্দ্রগানের ইতিহাসে খুব বেশি বার ঘটেনি। শান্তিদেবের গান যেমন জৈব, নৃত্যশীল, ছন্দোপর— শৈলজারঞ্জন তা নন। ৮৬ বছর বয়সে নিজেই বলেছিলেন: শান্তিদেব ‘জন্মশিল্পী’, ফলে ওঁর গান অনেক খোলামেলা— শৈলজারঞ্জন সে-তুলনায় নিজেকে শনাক্ত করেছিলেন সামান্য ‘যান্ত্রিক’ হিসেবেই। এ-কথা ঠিকই যে তিনি নাগরিক ও সংস্কৃত, কিন্তু— স্পষ্টভাবে বলা দরকার— কৃত্রিম নন কদাপি। পরিণত বয়সে, আজন্ম অভ্যেস গড়েপিটে, উভয়ের এই বিরল সুষমা কীভাবে গায়নে আয়ত্ত করলেন তিনি, তা ভাববার বিষয়।

৪

একটু আগেই ‘ডিসিপ্লিন’ কথাটা বলেছিলাম। কিন্তু শৈলজারঞ্জনকে কেবলই ডিসিপ্লিন দিয়ে ধরা যাবে না, বরং ছেনে আনতে হবে অন্য একটি শব্দ। ‘ভোকেশন’। রবীন্দ্রগানই ছিল তাঁর স্বভাবস্বধর্ম— ধর্ম অর্থে নিত্যকর্তব্য, আবার, ‘রিলিজন’-ও। এখানেই তিনি উৎসর্গীকৃত, এ-ই তাঁর ব্রত। বিশ শতকের মাঝামাঝিও পেশাদারিত্বের যুক্তি এসে গিলে ফেলেনি সাধনা ও চর্যার এই জীবন-অভ্যাস; তখনও রবীন্দ্রনাথের আশেপাশে এমন কিছু মানুষকে দেখা যেত, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, তাঁর সৃষ্টির ভেতর খুঁজে পেয়েছিলেন বৃহৎ এক জীবনসত্যের আভাস। শৈলজারঞ্জনও এমনই। এক মার্কিন সাহিত্যতাত্ত্বিক ডিসিপ্লিন ও থিওরি সম্পর্কে একদা যে-মন্তব্য করেছিলেন, শৈলজারঞ্জনের মনোভঙ্গি বুঝতে গেলে খাটে তা-ও। ‘সমস্ত ডিসিপ্লিনই কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি, আর কিছুটা অন্ধত্বের মিশ্রণ।’ কিছু ব্যাপার থাকে, যাকে সে আমলে নেয় না বিশেষ, পরিধির বাইরে ফেলে রেখে দেয়। শৈলজারঞ্জনের জীবনে হারমোনিয়াম তেমনই এক বাহিরানা। যন্ত্রটা যে নিজে যথেষ্ট ভালই বাজাতে পারতেন, পরিণত বয়সে তা বেশ কিছু জায়গায় স্বীকার করেওছিলেন। কিন্তু, বাজাননি। বলতেন, রবীন্দ্রনাথেরই নির্দেশে। যৌবনে শীতল মুখোপাধ্যায়ের থেকে তালিম নিয়েছিলেন এসরাজের, তা-ই তাঁর যষ্টি হয়ে থেকে গেল আজীবন। ইচ্ছে ছিল, সারেঙ্গি-সহযোগে রবীন্দ্রনাথের গান করার। উৎসুক ছিলেন নাকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ‘তাসের দেশ’ তিরিশের দশকে যখন বোম্বাইতে অভিনীত হচ্ছে, তখন শান্তিনিকেতনের এসরাজ-বাদক বচ্চন মিশ্র তাতে সঙ্গত করেছিলেন। শৈলজারঞ্জন এসরাজে হ্যাঁ, সারেঙ্গিতে হ্যাঁ, বেহালায় হ্যাঁ। কিন্তু, আপত্তিটা রিডের যন্ত্রে। বয়সকালের লেখায়, রবীন্দ্রগানে উপযুক্ত যন্ত্রানুষঙ্গ কী হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে অচ্ছুতের সারিতে হারমোনিয়ামকে বসিয়েছেন ‘গিটার’ এবং ‘বৈদ্যুতিন যন্ত্রে’র পাশাপাশি। রবীন্দ্রগানে এতখানিই অসবর্ণ সাব্যস্ত করেন তিনি হারমোনিয়াম।

হারমোনিয়ামের বিরুদ্ধে শৈলজারঞ্জনের চরিত্রদার্ঢ্য ও অনুভূতিকে সমস্ত সম্মান জানিয়েও প্রশ্ন ওঠে, যাঁর নিজের বসতবাড়িতে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরীর সাহচর্যে যৌবনে হারমোনিয়াম ও পিয়ানো বেজেছে কৈশোর-ইস্তক— মায় পরিণত বয়সেও, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘যাত্রী’ বইতে লিখে রেখেছেন যে বিচিত্রা বাড়ির একটি কক্ষে পিয়ানো বাজিয়ে-বাজিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাঁজছিলেন তাঁর ঐতিহাসিক ‘আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী’— তাঁর গানে হারমোনিয়াম জল-অচল হবে কেনই-বা? যাঁর গানের হারমোনিকৃত রূপ ১৯২৭ সালেও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ‘আনন্দসংগীত’ পত্রিকায় স্বরলিপি ছেপে বের করেছিলেন, এমনকী খোদ বিশ শতকের মাঝামাঝি অবধিও শান্তিনিকেতনে যাঁর গান মোটের ওপর হারমোনিয়াম-সহযোগেই বাজত— তাঁর গানে হারমোনিয়াম ত্যাজ্য হঠাৎ হতে যাবে কেন? প্রশ্নটা কিছুটা রবীন্দ্রনাথকেও। খুব সংক্ষেপে বললে, তারযন্ত্রের প্রতি এই অনুরাগ কি এক ধরনের পালটা সংগীত-প্রাচ্যবাদের জন্ম দেয় না? তা ছাড়া এ-কথা ঠিক যে, ‘সস্তা বিলিতি আর্গিন’ আর হারমোনিয়ামের ‘দমটেপা কলে’র বিরোধিতা রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে করেছিলেন— কিন্তু আমরা কি একবারের জন্যও ভাবতে পারি, তাঁর বহুনন্দিত ‘আকাশভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ’ কিংবা ‘প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে’ কিংবা ‘ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু’— বিশ্বাত্মবোধক এসব গান বেজে চলেছে কেবলই একটি এসরাজ-সহযোগে?এরকম অনেক গান-বাঁধার সময়েই রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ যাচ্ছেন, পরখ করে দেখছেন বিশ্বসংগীত— আর, আঁজলা ভরে সেখানকার সুর এসে মিশবে না তাঁর গানে, এ-ও কি হতে পারে? প্রথম জীবনের রূপান্তরী বা ভাঙা গানগুলিকে ছেড়েই দিলাম (‘ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে’-র মতো অধমর্ণ সুর, কিংবা, ‘সকলই ফুরাল স্বপনপ্রায়’-র খরজ-পালটানো আবহে, অথবা, বেশি বয়সের স্বকীয় রচনাতেও, ধরা যাক, নৃত্যনাট্যের ‘আমরা চিত্র অতি বিচিত্র’, কেবল এসরাজ আর তানপুরা!) না-হয়— প্রশ্ন উঠবে, হারমোনি ও কর্ড ছাড়া কি রবীন্দ্রনাথের সব গান আমরা ভাবতে পারি আদৌ? রবীন্দ্রনাথ তো নিজেই হারমোনিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন বাংলা গানে; লিখেওছিলেন, ‘স্বরসংগতি’ (এ-বাংলাও তাঁরই করা) যদি দেশি সংগীতে না-দস্তুর হয়, তা হলে তো বলতে হয় শল্যচিকিৎসাটাও বিদেশি বন্দোবস্ত, ওটাও দেশি শরীরে চলবে না! কথা আরও আছে। শৈলজারঞ্জনের তালিম পেয়েই তিরিশ দশকের শেষ থেকেই অনেকে স্টুডিয়ো-রেকর্ড করেছেন, সেখানে কিন্তু নেপথ্যে পুরোদস্তুর গ্র্যান্ড পিয়ানো ও হাওয়াইয়ান গিটারের ধ্বনি পাওয়া যায়। এভাবেই কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘ওগো তুমি পঞ্চদশী’ গানের প্রকাশ্য মহরত ঘটান ১৬ বছর বয়সে, ১৯৪০ সালে, বেতারে— সেই পরিবেশনের আগে, ‘ঝুলন’ কবিতাটি পাঠ করেছিলেন খোদ রবীন্দ্রনাথ। আন্দাজ করতে পারি, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই নির্দিষ্ট উপস্থাপনটি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের সজ্ঞান ও সচেতন অনুমোদন-সাপেক্ষেই হয়েছিল, এবং সঙ্গে ছিল শৈলজারঞ্জনের প্রশিক্ষণ। মজার ব্যাপার, যেগুলিকে তথাকথিত অস্পৃশ্য, অবাঞ্ছিত যন্ত্র হিসেবে গণ্য করতেন শৈলজারঞ্জন, তার সব ক’টিই কিন্তু এই শ্রুতিলেখে যথাস্থানে বহাল। নিজের লেখাতেই ইন্দুলেখা ঘোষের ‘রোদনভরা এ বসন্ত’-র কথা সপ্রশংস বলেছেন। সেখানেই-বা কী যন্ত্র বেজেছিল? তা হলে কি ধরে নিতে হয়, রবীন্দ্রনাথের আপত্তিটা ছিল মূলত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে— পরিবেশনের ক্ষেত্রে নয়?

অবশ্য, যদি তা-ই হয়, তা হলে এসরাজ-হারমোনিয়াম বিতর্কের একটা সদুত্তর পাওয়া যায় বই কী। এখানেই আসে সংগীতে শ্রুতির প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রসংগীত শ্রুতিনির্ভর (ঠিক মার্গসংগীতের শ্রুতির কথা বলতে চাইছি না), সুরের অল্প স্পন্দন আর কম্পাঙ্ক সেই ধ্বনিপটে গুরুত্ববহ। এই শ্রুতির কোনও উল্লেখ স্বভাবতই স্বরলিপিতে মিলবে না, ঠিক যেমন লয়ের উল্লেখও থাকে না সেখানে। বহু রবীন্দ্রনাথের গানই আদি রেকর্ডে আমরা কোমল স্বর শুনে থাকি, যা পরে শুদ্ধ হয়ে গেছে। উলটোটাও। এগুলোকে বলা চলে ‘কোমলতর’ বা ‘তীব্রতর’ স্বরের ব্যবহার। এ এমন নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কে ক্ষেপণ করতে হবে, যা ঠিক শুদ্ধ না, আবার পুরো কোমলও না, কোমলের নীচের পর্দা বড়জোর— খানিকটা ঘরে আধা-বাইরে আধা। বস্তুত, এই মাঝামাঝি-স্বরগুলিই রবীন্দ্রগানকে তার সরস স্বকীয়তা দিয়ে এসেছে— স্বরলিপির নিশ্চেতন, তোতাবুলি-আওড়ানো আবৃত্তিতে এই মিশ্র, মনকেমনিয়া ধ্বনিগুলিকে স্পর্শ করা অসম্ভব। সংগীতবোধ না থাকলে বোঝাও যাবে না, কেনই-বা ইন্দুলেখা ঘোষ ওই রেকর্ডে ‘মোর বিরহবেদনা রাঙাল’— এই জায়গায় মীড়ে গড়াতে-গড়াতে একটা কোমল স্বরের আভাস দিয়ে গিয়েছিলেন, অথবা, বহু পরে, বয়সকালেও শান্তিদেব ঘোষ ‘নেই কেন সেই পাখি নেই কেন’, কিংবা, ‘সে আমার গোপন কথা শুনে যা ও সখী’— এসব চরণে কোমলের রহস্য ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যেতেন। তো, শৈলজারঞ্জনের ছাত্রছাত্রীদের জবানে পাই, ‘দিনান্তবেলায় শেষের ফসল’ গানটি শেখানোর সময়ে যেমন কোমল রেখাবের সব সুরস্থান যে এক রকম হবে না, সংখ্যায় অন্তত তিনটি, তা থেকে-থেকে বোঝাতেন। শ্রুতিই যদি যুক্তি হয়, তা হলে হারমোনিয়াম এবং পিয়ানোর বদলে এসরাজ এবং তানপুরা ব্যবহারের একটা মোটের-ওপর কারণ খুঁজে পাই বটে, কিন্তু— এ-ও ঘটনা যে— শৈলজারঞ্জন-নির্দেশিত এই পন্থা কিন্তু তাঁর হাতে-গড়া শিষ্যরাও অবলম্বন করেননি একদমই।

শৈলজারঞ্জনের এই জীবনভর আপত্তিতে আরও জোরালো প্রতিভাত হয় যেটা, তা হল এই যে: ওই ১৯৪০ দশকের মধ্যেই তা হলে রবীন্দ্রগানকে কেন্দ্র করে একটা রুচির ব্যাকরণ গড়ে উঠছিল, ঘনতর হচ্ছিল অনুশাসন। সম্প্রতি, একটি কথিকায় শুনলাম, একদা শান্তিনিকেতনের এক দৃষ্টিহীন গায়ককে মন্দিরপ্রাঙ্গণে বসে ‘মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে’ গাইতে শুনে রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন শৈলজারঞ্জন। এ-ই হল, যাকে বলা যায়, নন্দনের ডিসিপ্লিন। কোন মরশুমে কোন গান গাইব, দিনের কোন সময়ে কোন গান গাওয়া উচিত, কিংবা উচিত নয়— তার বিধিবদ্ধ ম্যানুয়ালগুচ্ছ। আদি শান্তিনিকেতনে এসব কড়াকড়ির পাটবালাই ছিল না, সেখানে মন বাঁধা ছিল গান ও নিসর্গের একক তারে। চল্লিশের দশকে, কিছুটা বিশ্বভারতী, কিছুটা স্বরলিপি-বই আর কিছুটা রেডিয়োর দৌত্যে রবীন্দ্রনাথের গান যত এগিয়ে আসতে থাকল শহরের দিকে, বাড়তে থাকল প্রযুক্তিনির্ভর পুনরুৎপাদন, সংকট ঘনিয়ে উঠল ততই— সৃষ্টি ও স্রষ্টার অভিপ্রায়ে দেখা দিল অমোঘ এক এলিয়েনেশন। শৈলজারঞ্জন লিখেছেন, ‘যে গানের জন্ম খোলা আকাশের নীচে, রৌদ্র-বৃষ্টি-জলধারার ছন্দে, মেঘের ছায়ায়, সজল মাঠে, রাখাল বালকের উদাস করা বাঁশির সুরে, সাঁওতাল রমণীর আনমনে আলের ধারে চেয়ে থাকায়— বন্দী হল তা নগরের বৈঠকখানায়, রেডিওর যন্ত্রবাদনে ভেসে বেড়াতে লাগল।’ পিওরিস্টের প্রয়োজন হয় এই ক্রান্তিকালে, শৈলজারঞ্জনের আবির্ভাবও এমন মুহূর্তেই। এ এক ঐতিহাসিক সংকট।

ছবি সৌজন্য: লেখক

৫

ডিসিপ্লিন নিয়ে বলছিলাম, তাই প্রশাসক হিসেবে শৈলজারঞ্জনের দক্ষতার কথাও বলতে হবে। দুঁদে, অনাপসী ভঙ্গিমায় সংগীতভবনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি। শৈলজারঞ্জনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহের একটা, বা সবচেয়ে বড় কারণই, হতে পারে এই ঈর্ষণীয় সাংগঠনিক দক্ষতা। মাথায় রাখতে হবে, যখন তিনি একটা অস্থায়ী দায়িত্ব নিলেন সংগীতভবনের, তখন ওখানে এমনিতেই ঘোর নৈরাজ্যের আমল। ১৯৩৪-এ দিনেন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে গেছেন, তার কিছু কাল পরেই মৃত্যু৷ নিজের গান সম্পর্কে ভবিষ্যদৃষ্টি সন্দিহান হয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের, ওদিকে সংগীতভবনে দলাদলি তুঙ্গে। বছর কয়েক ধরেই মালুম হচ্ছে তাঁর, আস্ত বিশ্বভারতীটাই একটা ব্যর্থ ‘পাপকাজ’। হেমেন্দ্রলাল রায় লখনউ থেকে সংগীতভবনের দায়িত্ব পেয়ে এলেন, ফিরেও গেলেন। অমিতা সেনকে উপর্যুপরি চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথ এক রকম আর্জিই জানালেন অধ্যাপনার দায়িত্ব নিতে, নিমরাজি অমিতা সেন নিলেনও, তার পর নানা স্তরে অসহযোগিতার কথা তুলে ছেড়েও দিলেন। অমিতা সেনের মৃত্যুর আগে পর্যন্তও রবীন্দ্রনাথ এ নিয়ে ঘোর অভিমানী, কালিম্পং থেকে ‘খুকু’-কে পাঠিয়েছিলেন চিঠি। সংকট এমন তুঙ্গে, নৃত্যকলার প্রতিমা দেবীকে বসাতে হল সংগীতভবনের চেয়ারে। সংকট ছিল আর এক দিকেও৷ রবীন্দ্রগানের প্রকৃত ধারকদের উপর্যুপরি মৃত্যু ও প্রস্থান। রমা কর (মজুমদার) প্রয়াত হলেন, পরে চলে যাবেন অমিতা সেনও। সাহানা দেবী গেলেন পণ্ডিচেরি, সে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমার রায়ের সামনে একটু ব্যথিতই (মাথায় রাখতে হবে, তার পরের দশকে রবীন্দ্রসংগীত থেকে নিষ্ক্রান্ত হবেন অরুন্ধতী গুহঠাকুরতা, আর, দেশের কাজে সরে যাবেন ইন্দুলেখা ঘোষও। সে অবশ্য সংগীতভবনে শৈলজারঞ্জন-জমানার মুখপাত ঘটার পরের কথা)।

শৈলজারঞ্জন সংগীতভবনের দায়িত্ব অধিকার করেছিলেন মাৎস্যন্যায়ের এই ক্রান্তিতেই। কিশলয় ঠাকুরের জবানি থেকে একটু লিখছি:

“…প্রথমেই সঙ্গীতভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটা পাকা-পোক্ত নিয়মকানুন বাঁধলেন। সিলেবাস তৈরি করলেন। সেই অনুযায়ী শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি চালু হ’ল।… তাল-যন্ত্র তবলা, খোল আর পাখোয়াজ। তারযন্ত্র সেতার, এস্রাজ, এবং সারেঙ্গি। এখানে এরকম নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি এর আগে ছিল না। স্বরলিপি তৈরিও হল শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। বলা বাহুল্য, আনকোরা এ-সবে অনেকেরই অস্বস্তি।… এ-সব হ’ল কলকেতার কেতা ইত্যাদি। ছাত্রদের ফি আদায় করা, অগ্রগতির চার্ট, শিক্ষকদের উপস্থিতি, প্রয়োজনীয় নির্দেশ— এ-সবের জন্য পুরো অফিস খোলা হল। কাজের সুবিধার জন্য একটা টাইপরাইটার চাইলেন অধ্যক্ষ।”

উদাহরণ আরও দেওয়া যায়। ‘আমাদের শান্তিনিকেতন’ গানটি ছিল ওখানকার এক রকম স্বতঃস্ফূর্ত গণগান, সে-ও যে প্রায় কুলিশকঠোর প্রশিক্ষণে শিখতে হবে কখনও, আন্দাজ করেননি কেউই। শৈলজারঞ্জন করিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রায়-পুলিশি তালিম দেখেশুনে বলেছিলেন, ‘তুমি যে দেখছি একটি স্যানিটারি ইন্সপেক্টর!’ এবং, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর সঙ্গে শৈলজারঞ্জনের আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন যখন, ঠাট্টা করছেন, ‘বিবি, আজ তোর সঙ্গে আজ একটি বাজ লেলিয়ে দিলাম।’ ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই তাঁর সামনে বসে গান শিখতে-শিখতে অতিষ্ঠ, গলদঘর্ম, মায় নাজেহাল। রবীন্দ্রনাথ তাই পরীক্ষাপদ্ধতি নিয়েও শৈলজারঞ্জনকে উপদেশ দিয়ে গেছিলেন যে, সংগীতভবনে যখন কণ্ঠের পরীক্ষা নেওয়া হবে, তা যেন একটু ‘সরস’ ভঙ্গিমায় নেওয়া হয়— যাতে পরীক্ষার গুরুভার ছাত্রছাত্রীদের ওপর চেপে না বসে। মেকলীয় শিক্ষণে বরাবরের অভ্যস্ত শৈলজারঞ্জন, রসায়নশাস্ত্রে তার এক কৃতী ফসলও বটেন। ফলে, অস্বাভাবিক নয় যে, কারুকলা-ভিত্তিক এই শিক্ষণ-আদর্শ তাঁর নিজের সংগীত-শিক্ষণেও ছাপ ফেলেছিল। প্রৌঢ় বয়সে, একক সাংগঠনিক শ্রমে কলকাতায় গড়ে তুলেছিলেন ‘সুরঙ্গমা’। লক্ষণীয় কেবল এ-ই যে, ওই ‘ভোকেশন’ বা জীবনব্রতের তাড়নাতেই সম্ভবত, আচার্য-বল্কলের অন্তরালে তিনি তাঁর অতুলন শিল্পীসত্তাটিকে যেন যূপকাষ্ঠে দিয়ে দিলেন!

কেমন ছিল তাঁর শিক্ষণপদ্ধতি, এ নিয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ শিক্ষার্থীরা লিখেছেন। এই সরাসরি শিষ্যদের মধ্যে কেউ-কেউ আজও আছেন আমাদের মধ্যে: নবতিপর মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রলেখা চৌধুরী, এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, আশিস ভট্টাচার্য, শ্যামশ্রী দাশগুপ্ত বা মধুমাধবী ভাদুড়ি-দের মতো অনেকের নামই আসে। তবু, আজ, ১২৫ বছরের দূরত্বে, তাঁর ছাত্রছাত্রীদের গান শুনতে-শুনতে একটি কথাই মনে হয়। যে-কোনও মহৎ আচার্যের মতো তিনিও বহুমুখিনতাকে প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন, তৈরি করেছেন নানা কণ্ঠভঙ্গিমার সব শিষ্য-পরম্পরা। শৈলজারঞ্জনের নিজের গাওয়া এক রকম; কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বা নীলিমা সেনের গাওয়া আর এক ধরনের। কিন্তু, তাঁদের গান শুনলে বোঝা মুশকিল, আর এক অসামান্যা শিল্পী, অকালেই স্বেচ্ছা-অবসৃতা অরুন্ধতী গুহঠাকুরতাও শৈলজারঞ্জনেরই ছাত্রী। কিংবা, কীর্তন-বাউলের গানে স্বচ্ছন্দগতি ইন্দুলেখা ঘোষ, অথবা, টপ্পা ও মুক্তছন্দে সিদ্ধ রাজেশ্বরী দত্ত, বা, আজকের প্রায়-বিস্মৃত আর এক অনুপমা নাগরিক শিল্পী, কমলা বসু। এতটাই আলাদা এসব গায়কী-পরম্পরা যে, শৈলজারঞ্জনের ঘরানা বলে কোনও একমেটে মার্কায় এই বিপুল, শতধাবিচ্ছুরিত গায়কিমণ্ডলীকে দাগিয়ে দিলে তা নেহাতই বোকামো হবে। পুরুষকণ্ঠের মধ্যে, আমরা কি সুবিনয় রায়ের ব্রাহ্মসমাজ-প্রভাবিত গায়নশৈলী শুনলে বুঝতে পারি যে, এই একই গুরুর কাছে তালিম নিয়েছিলেন এক দিকে অরবিন্দ বিশ্বাস, আবার অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ও? সেগুলি শুনলে আবার ভাবতে পারি কি— এই একই আচার্যের কাছে প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন সমরেশ চৌধুরী ও সুনীল রায়? কিংবা, শুভ গুহঠাকুরতা ও সুজিতরঞ্জন রায়? বলছিলাম না, বহুমুখিনতা! এর থেকে এ-ও সপ্রমাণ হয় বই কী, রবীন্দ্রসংগীতের ‘কোনও-একটিই’ স্থিরনিশ্চিত গায়কি হওয়া অসম্ভব। কঠোর ও শৃঙ্খলিত, কিন্তু ছকে-দেওয়া নন— এই বিপুল, বিচিত্র, বহুল বিস্তারধর্মটিকে শৈলজারঞ্জন আচার্য হিসেবে লালন করে গেছেন আজীবন। আর ছিল, চরিত্রনিষ্ঠা। ত্যাগ, তিতিক্ষাও। তাঁর রবীন্দ্রগান-অর্জনের প্রক্রিয়াটি যেমন ছিল আয়াসসাধ্য, তেমনই অজানা ছিল শান্তিনিকেতন থেকে তাঁর আচম্বিত নিষ্ক্রান্তির কারণ। কোথায় গানের বিশুদ্ধি টাল খেল একটু, সে নিয়েও মৃত্যু অবধি সতত অনাপসী।

রবীন্দ্রনাথ একদা তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, বিদেশে যখনই যাবে, অচেনা, অন্যভাষী সংস্কৃতির মানুষকে একটি করে রবীন্দ্রগান শিখিয়ে দিয়ো। রবীন্দ্রগানের ঝুড়ি নিয়ে তাঁর সঙ্গে বিদেশসফর তো করেইছেন শৈলজারঞ্জন, এমনকী, তাঁর মৃত্যুর পরেও ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায়ের (যে-নীহাররঞ্জনের সঙ্গেই একদা নেত্রকোণায় রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠান করেছেন বিশের দশকে) উদ্যোগে পঞ্চাশের দশকে গেছেন বর্মায়। সত্তরের দশক-ইস্তক ‘ছায়ানট’-কে কেন্দ্র করে, প্রাতিষ্ঠানিক চেহারায় রবীন্দ্রগানের যে নবপ্রচল ঘটল বাংলাদেশে— তারও এক পরোক্ষ ঋত্বিক শৈলজারঞ্জন। মুক্তিযুদ্ধের পর বার চারেক গেছেন, আবার বাংলাদেশ থেকেও শিল্পীরা আসতেন তাঁর কলকাতার বাড়িতে। ওপার বাংলায় তাঁর শিক্ষণে বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন ওয়াহিদুল হক (কণ্ঠসম্পদ সত্ত্বেও যিনি নিজেও ৭০ বছর বয়সের আগে কখনও গান রেকর্ডই করলেন না), আর সদ্যপ্রয়াতা সনজীদা খাতুন। লিখেছেন, শেখ মুজিবের সঙ্গেও কথা হয়েছিল, মুজিব তাঁকে ডোমিসাইলের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, বাড়িরও। ততদিনে নেত্রকোণার বসতভিটে আর নেই।

মতদ্বৈত থাকবে। থাকবে ঘরানার, সুরের তফাতও। তবু, শৈলজারঞ্জনের ১২৫ মানে, এক অর্থে রবীন্দ্রগানের ওই লুপ্ত সংস্কৃতি আস্বাদনের এক বিরল সুযোগও। আজ যখন পণ্যহট্টের এক কোনায় ঘেঁষতে-ঘেঁষতে তৈরি হয়েছে বড়লোকের মাপ-মতো কেয়ারি-করা, শৌখিন, সজল ও অর্ধনিমীলিত চোখের ‘এসথেটিসাইজড’ রবীন্দ্র-সংস্করণ— তখন, সে-গানের ওই পুরনো রসটি আবছা হতে-হতে সরে যায় দূরে— জেগে থাকেন কেবল শ্রেষ্ঠীসম্ভূত, বিকট-দাড়িওলা এক ভোগপণ্য— তিনি হয়ে ওঠেন কাফে-সংস্কৃতির সযত্ন সামগ্রী। ঘটতে থাকে রবীন্দ্রনাথের বনসাই-প্রতিম, অ্যাসেম্বলি-লাইন উৎপাদন— হারিয়ে যান এরকম নানা বাঁকের চরিত্র, রবীন্দ্রগানকে যাঁরা অর্জন করে নিয়েছিলেন জীবনের নির্জন তপস্যায়। গান নিয়ে শৈলজারঞ্জনের এত খুঁতখুঁতানি ছিল যে, সেই সত্তর দশকেই লিখেছিলেন, জোয়ারের পর যেমন জল নেমে যায়— বাঙালি জাতির জীবনে প্রাবল্যের শেষে এসেছে তেমনই দৈন্য— আর এই মর্মান্তিক আবহে রবীন্দ্রনাথের গান, জাতির অন্যতম কলাসম্পদ, টিকবে তো আদৌ? হালের মর্মান্তিক সাংস্কৃতিক মন্বন্তর পরখ করে তো আরওই ভাবতে ইচ্ছে করে: আজ যখন কানে-ঝাঁকুনি-দেওয়া আরোপিতরকম প্রমিত উচ্চারণে, এলিয়ে ও আড়ে, কৃত্রিম থ্রোট ভয়েসে, আর, একুশ-শতকী তরল মধ্যবিত্ত জীবন বেচতে-বেচতে সাংস্কৃতিক সং সাজার দায়েই কেবল ডাক পড়ে প্রাতিষ্ঠানিক জলছাপ-মারা রবীন্দ্রনাথের— সেই ক্লিন্ন বাঙালিসমাজ আর ভ্রষ্ট যুগমুহূর্ত দেখলে শৈলজারঞ্জন, শৈলজারঞ্জনরা ঠিক কী বলতেন?

দিনান্তে, নিজেকে এক জায়গায় বলেছিলেন ‘পাঁড় শিক্ষক’। এ-ই হয়তো তাঁর স্বভাবস্বাতন্ত্র্যের শেষ পরিচয়। কথাটা সত্য, তবে অংশত। শুধুই শিক্ষকের শুকনো, একচোখো অভিধায় শৈলজারঞ্জনকে ধরা মুশকিল। শিক্ষক ছাপিয়েও, রবীন্দ্রগানের এই গুরুমুখী চলনপথে প্রকৃতই ছিলেন তিনি এক যথার্থ গুরু, আচার্য। তাঁর এই আচার্যসুলভ স্বভাবনিষ্ঠা, কেবল রবীন্দ্রসংগীতে নয়, জীবনের যে-কোনও ক্ষেত্রেই আদর্শ হতে পারে। ১২৫ বছরে, তাঁর প্রতি প্রণতি জানিয়ে এই লেখা শেষ করি একটি ঘটনার উল্লেখ করে, এই আশা নিয়ে যে— শৈলজারঞ্জনের বজ্রকঠিন নির্মোকটুকুর প্রচ্ছদে কী যে স্বভাবদরদী মন লুকিয়ে ছিল, তার খবর হয়তো এ-ঘটনাটুকু দিতে পারে।

চারের দশকে গড়পারের দিকে একটা গানগোষ্ঠী গজিয়ে উঠেছিল। তার নাম, ‘গড়পারের গানের দল।’ গড়পার তখন ব্রাহ্ম বসতি-অধ্যুষিত, স্বভাবতই এ-দলেও লেগে ছিল ব্রাহ্মদের আনাগোনা। একদিকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, আর অন্যদিকে বিশ্বভারতী সম্মিলনী-র প্রশ্রয়ে লালিত এই দলের সদস্যরা রবীন্দ্রনাথেরই গান গাইতেন, এবং এঁদেরই কেউ-কেউ পরে ১৯৪৬-এ সদ্য-কারামুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গিয়ে আর্জি জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রগানের বিষয়ে দিক্-নির্দেশ করতে— যে-জঠর থেকে পরে উদ্ভূত হবে ‘বৈতানিক’। মাথার ওপর ছিল ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর ছায়া, আর বুধবার করে-করে, ছুটির দিনে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যর বাসায় গান শেখাতে আসতেন শান্তিদেব ঘোষ।

এ-ঘটনার এক পাত্র শৈলজারঞ্জন নিজে, আর অন্যজন ওই গড়পারের গানের দলেরই কার্যত-অধিনায়ক, ইন্দিরা দেবী-সৌম্যেন ঠাকুর-শান্তিদেবের শীর্ষস্থানীয় শিষ্য ও শিল্পী, অক্লান্ত স্বরলিপি-সংরক্ষক, পরে বৈতানিকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-শিক্ষক প্রসাদকুমার সেন (শান্তিনিকেতনের প্রসাদ সেনের কথা বলছি না)। তাঁদের এই গড়পার গানদলে এক নিয়মিত সদস্য ছিলেন। নাম, নিত্যেশ সেনগুপ্ত। শৈলজাবাবু সে-সময়ে ওই দলটিতে মাঘোৎসব, পঁচিশে বৈশাখ, বর্ষা উৎসব-সহ নানা অনুষ্ঠানে নির্দেশনা-জাতীয় সহায়তায় নিরত ছিলেন। সময়টা চল্লিশের দশকের শেষাশেষি। নিত্যেশ হঠাৎই উধাও হয়ে গেলেন একদিন, দলে রইরই, তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না আর। মিলল না কোনও হদিশ। দলে আজীবন উধাওই থাকলেন তিনি।

শৈলজাবাবুর জীবনাবসান ঘটে ১৯৯২-তে৷ তার সামান্য কিছু বছর আগেও— তখন দৃষ্টিশক্তি ঈষৎ আবছাও হয়ে এসেছে— কী কোনও প্রেক্ষাগৃহে কী কোনও সভায় কিংবা ঘরোয়া আসরে, প্রসাদকুমারের সঙ্গে দ্যাখা হলেই বেরিয়ে আসত শৈলজারঞ্জনের দরদী আচার্যসত্তাটুকু। হারিয়ে যাওয়া যুবকটি ছিলেন না তাঁর রোজকার শিষ্য, বাইরের ছাত্র, অথবা শান্তিনিকেতনের কেউ। তবু, এমনকী সুদূর আশির দশকেরও মাঝামাঝি, লহমার জন্যে দেখা হয়েছে হয়তো, অল্প কথা, আর শৈলজারঞ্জনের অবধারিত জিজ্ঞাসা: ‘নিত্যেশের আর কোনও খবর এল না, তাই না?’

খবর তো কেবল এ-ই যে, এক সম্ভাবনাময় গায়ক নিরুদ্দেশ, নয়-নয় করে তা-ও পেরল চারটি দশক। শৈলজারঞ্জন ভোলেননি।