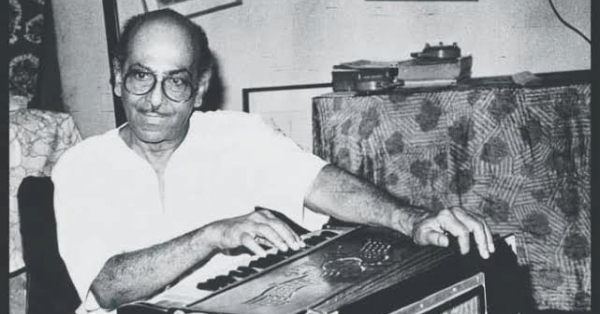

কোনও শিল্পীকেই— গায়ক, চিত্রকর, নাট্যকার প্রমুখ যে-ই হোন-না কেন, আমি ‘মহান’, ‘কাল্ট’ এ-ধরনের শব্দবন্ধে দাগিয়ে দিতে রাজি নই। ‘কাল্ট’ কিংবা ‘দেবতা’ বানানোর এই প্রক্রিয়া থেকে বেরিয়ে এসে যদি সলিল চৌধুরীর সংগীতকে বোঝার চেষ্টা করা হয়, তাহলেই সেই বোঝা কিছুটা হলেও স্বচ্ছ ও স্বতন্ত্র হবে।

সলিল চৌধুরীর প্রসঙ্গ এলেই, অধিকাংশ সময়ে তাঁর গানে ‘পাশ্চাত্য সংগীত’-এর সংযোগ কতখানি, এই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এই ‘ঝোঁক’ ওঁর গানকে বোঝার জন্য— বর্তমান সময়ের নিরিখে যথেষ্ট একপেশে। এই ধারণার মধ্যে একপ্রকার ‘দম্ভ’ আছে, যার সূচনা সলিলের সমসময়েই। (যখন তিনি এতটাও সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে ওঠেননি,) তখন ওঁর গানকে ব্যাখ্যা করার জন্য, এ-ধরনের কথা এক শ্রেণির মানুষ বলতেন, যে-ধারা আজও চলে আসছে; এবং আজ এই প্রবণতা এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে, যাঁদের পাশ্চাত্য সংগীত নিয়ে কোনও ধারণাই নেই, তাঁরাও শুধু স্রোতে গা ভাসাবেন বলেই— সলিলের গানে ‘পাশ্চাত্য প্রভাব কতটা’ এই নিয়ে কথা বলছেন।

একইসঙ্গে আলোচনায় আসা উচিত— সলিল চৌধুরী কীভাবে দেশজ সুর ব্যবহার করেছেন। বিশেষ করে শতবর্ষে এসে, সলিল মানেই ‘পাশ্চাত্যর সুর’, এই ধারণা চাপিয়ে দেওয়ার ‘ফ্যাসিস্ট প্রবণতা’ থেকে বেরিয়ে, তাঁকে বোঝার একটা বিকল্প বয়ান জরুরি। ঠিক যেমন, বাংলা মানেই কোনও একটা নির্দিষ্ট উচ্চারণ নয়, বাংলার মধ্যেই অঞ্চলভেদে রয়েছে নানা উপভাষা, সেগুলির উচ্চারণভঙ্গিমা অঞ্চল-জলবায়ুভেদে ভিন্ন, সেগুলির গুরুত্ব ‘মান্য’ বাংলা হিসেবে যা ধরা হয়, তার থেকে বিন্দুমাত্র কম নয়, ঠিক তেমনই সলিলের সুরে দেশীয় সংগীতের প্রভাব।

যেমন, ‘দূর নয় বেশি দূর ঐ সাজানো সাজানো বকুল বনের ধারে,/ ঐ বাঁধানো ঘাটের পাড়ে’ গানটিতে হয়তো গিটার বাজতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করেছে গানটির সুরের চলনে নির্মিত কতগুলো দেশজ সুরের ভিত। একাজ অনেকেই করেছেন, কিন্তু সলিল এই সুরের ভেতরে আধুনিকতার কতগুলো দিক ব্যবহার করছেন। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই সুরে কণ্ঠের যা চলন, তা বাঁশির মতো। আবার, ‘ও মোর ময়না গো’র মতো গানটিতে, টার্কি-র, কখনও উত্তর আফ্রিকার আরবি মোকামের প্রভাব স্পষ্ট; যদিও সুরটির গতি কমিয়ে, ভেঙে শুনতে হবে। এই গানটা যেভাবে শুরু হয়, সে-রকম কোনও সূচনা বাংলা গানের ক্ষেত্রে হয়নি। আবার ‘ধিতাং ধিতাং বোলে’ গানটির যে-চিত্রকল্প, তার সঙ্গে গানটির মধ্যে নিহিত মাদলের সুর মিলেমিশে এক স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করেছে। প্রসঙ্গত, গোয়ার বিভিন্ন গানও কিন্তু এই সুরেই বাঁধা। পাশাপাশি, ‘আহা ঐ আঁকাবাঁকা যে পথ যায় সুদূরে/ কোনও হরিণী করুণ তার তান তুলেছে’ গানটিতে কেল্টিক সুরের প্রভাব স্পষ্ট। গানগুলোর মেলোডির চলনকে ভারতীয় সুরের ধারায় আত্মস্থ করতেন সলিল।

পাশ্চাত্য বললেই, অধিকাংশ মানুষ শুধু পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী সংগীতকে বোঝার চেষ্টা করেন। সলিল চৌধুরীর গান আদপে তা নয়, সলিল-সুর আরও গভীরভাবে বহন করছে— লোকঐতিহ্য ও লোকসংগীতের উপাদান।

সাধারণভাবে লোকগানের প্রথা অনুযায়ী— তা দুই থেকে পাঁচটা স্বরের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। পাশাপাশি, লোকগানে ব্যবহৃত যন্ত্রগুলির নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, যা সেগুলির ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অভিযোজিত হয়। এখন সলিলের গানে, আসামের চা-বাগানের সুরের প্রভাব যত, তা অনেকের গানেই সে-সময়ে থাকতে পারে, কিন্তু সলিল যেভাবে একটা যন্ত্রের চলনকে গলায় নিয়ে আসছেন, তা অতুলনীয়। কখনও তা সারেঙ্গীর সুর, কখনও-বা বাঁশির। এবং একজন দক্ষ শিল্পী ছাড়া, এই গান গাওয়া প্রায় অসম্ভব। সলিল চৌধুরী এই অসম্ভব জিনিসটাকেই জনপ্রিয় মাধ্যমে নিয়ে আসছেন। সলিল সব সময়েই ঐতিহ্য ভেঙে, এক নতুন ধারা নির্মাণ করেছেন।

একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে, একটা প্রচলিত রীতি কয়েকজন সুরকার মেনে চলতেন। বড় ইন্টারভ্যাল ভোকাল মিউজিকে রাখা যাবে না। অর্থাৎ, এক স্বর থেকে অন্য স্বরে পৌঁছনোর সময়-পর্ব বেশিক্ষণ হবে না। আসলে বড়-বড় ইন্টারভ্যাল ব্যবহার করলে, তা কণ্ঠে প্রয়োগ করা যথেষ্ট কঠিন হয়ে পড়ে। সলিল তাঁর সংগীতে, বড় ইন্টারভ্যাল প্রয়োগ করলেন দক্ষতার সঙ্গে, যা আসলে জ্যাজ মিউজিকের একটা বড় ঐতিহ্য; এই ঐতিহ্যই— সলিল নিজস্ব আধুনিকতায় তাঁর সংগীতে আত্মস্থ করলেন। এই আত্তীকরণ কিন্তু নতুন কিছু নয়, ৪০০ বছর আগে, বাখও এমন করেছিলেন। এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসতেও অনেক সময় লেগেছে; তার জন্যই একটা মোৎজার্ট হয়েছে। ঐতিহ্য ভেঙে নতুন কিছু করার প্রয়াস যুগ-যুগ ধরে চলে আসছে, সলিল-ও ব্যতিক্রম নন।

ধরা যাক, ‘বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে বিদ্রোহ আজ/ বিদ্রোহ চারিদিকে বিদ্রোহ আজ’— এই গানের যা চলন, তা সরলরৈখিক নয়। এর মধ্যে বিরাট বড় ও জটিল ম্যাট্রিক্স রয়েছে, এই জটিল গঠনকেই তিনি সফলতার সঙ্গে জনপ্রিয় মাধ্যমে নিয়ে আসছেন। শব্দ-সুরের এক আশ্চর্য মেলবন্ধন করলেন সলিল। শব্দকে সুরের কোন কুঠুরিতে বাঁধলে, অর্থের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে, তা আরও হৃদয়গ্রাহী হবে তা তিনি বুঝতেন। ‘বিদ্রোহ চারিদিকে’— এর মধ্যে কর্ডাল আর্পেজিয় চলনের ফাঁকে-ফাঁকে, কতগুলো বিশেষ ধরনের মীড়কারির প্রয়োগ আছে। ‘এত বিদ্রোহ কখনও দেখেনি কেউ’ এই শব্দগুলোতে সুর যেভাবে আসছে, তা-ও বিশেষ। সলিলের গানের গঠন-কাঠামোটা (ফ্রেজিং) পশ্চিম থেকে নেওয়া, কিন্তু তার অন্তরটা দেশজ।

সলিল তাঁর সংগীতে, বড় ইন্টারভ্যাল প্রয়োগ করলেন দক্ষতার সঙ্গে, যা আসলে জ্যাজ মিউজিকের একটা বড় ঐতিহ্য; এই ঐতিহ্যই— সলিল নিজস্ব আধুনিকতায় তাঁর সংগীতে আত্মস্থ করলেন। এই আত্তীকরণ কিন্তু নতুন কিছু নয়, ৪০০ বছর আগে, বাখও এমন করেছিলেন। এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসতেও অনেক সময় লেগেছে; তার জন্যই একটা মোৎজার্ট হয়েছে।

সলিলের গানে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক, তাঁর সুর করা গান কে গাইছেন। এই নির্বাচন খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে নারীকণ্ঠর নির্বাচন আরও গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে লতা মঙ্গেশকর, সবিতা চৌধুরী, উৎপলা সেন, নির্মলা মিশ্র, বনশ্রী সেনগুপ্তর মতো শিল্পীর কণ্ঠে, ওঁর সুর অন্য মাত্রা পেয়েছে। সব সময়ে যে সেই কণ্ঠে সলিল সন্তুষ্ট হতেন তা নয়, সলিলের অর্কেস্ট্রা কন্ডাক্টর অরুণ কুমার বোস বলতেন, অনেক সময়েই সলিলের পছন্দ হত না কণ্ঠ, কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট গানের জন্য নির্দিষ্ট কণ্ঠের উচ্চারণ কিংবা টোন না পেলে, সামগ্রিক কম্পোজিশনটি বাংলা ভাষায় যথাযথ হবে না বলেই, বিশেষ কিছু কণ্ঠ বেছে নিতেন সলিল।

সলিলের গানের আধুনিকীকরণ, তাঁর গানকে গাওয়ার জন্যও যথেষ্ট কঠিন করে দিয়েছে, যে-কারণে ওঁর গানের স্বরলিপি করা আজও কঠিন। আমাদের এখানে গান গাইবার ধরনের সঙ্গে, পাশ্চাত্যের ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। আবার এ-ও উল্লেখ্য, পাশ্চাত্য বলতে পৃথিবীর কোন জায়গাটার কথা বলা হচ্ছে? আফ্রিকাও তো ভারতবর্ষের পশ্চিমে। একুশ শতকে এসেও, পাশ্চাত্য বললেই ইউরোকেন্দ্রিক ধারণা— ঔপনিবেশিক মানসিকতার প্রভাব ছাড়া কিছু নয়, তাই একটু ভায়োলিন কিংবা পিয়ানো বাজলেই, আমাদের মনে ‘পাশ্চাত্য-পাশ্চাত্য’ ভাব জাগে।

‘পাগল হাওয়া’ গানটির সুরের কথা ধরা যাক। এখানে, ‘বসন্ত যখন ডেকে ডেকে যায় আমারে/ কী জানি কী বা রূপে/ সে আসে চুপে চুপে/ জড়াতে চায় আমারে’ এই সুর ব্লু-মুন-এর মতো শুনতে লাগলেও, স্বরের মাঝখানের মীড়গুলোর ব্যবহার এখানকার মাটির সুরে বাঁধা।

আবার যখন সলিল গণসংগীত নির্মাণ করছেন, তখন সম্পূর্ণ উলটো জিনিস করছেন। আমার মনে হয়, সলিল চৌধুরীকে বুঝতে গেলে, সবচেয়ে জরুরি এটা বোঝা— তিনি কীভাবে এখানকার ভোকাল মেলোডিকে ভেঙে, সম্পূর্ণ নতুন একটা রূপ দিলেন। এমনকী পাশ্চাত্যের সুরেরও কতগুলো নির্দিষ্ট সরলরৈখিক চলন আছে, কিন্তু সলিল সেটাকে আত্তীকরণের সময়ে সরলরৈখিক রাখলেন না। ‘না যেও না, রজনী এখনও বাকি’ গানটির সুর এর অন্যতম উদাহরণ। এখানে তো দক্ষিণ ভারতের সুরও স্পষ্টভাবে রয়েছে। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ভারতের সুর এখানে ব্যবহৃত হলেই, তা অধিকাংশ সময়ে হাস্যরসের মোড়কে পরিবেশিত হয়েছে। ‘এক চতুর নার’ গানটির চলনে তো তাই-ই হল। এরকম আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে। এর পেছনে রয়েছে অবজ্ঞা, না জানতে চাওয়ার রাজনীতি। সলিল তা করলেন না। ‘কেন কিছু কথা বলো না’ গানটিও দক্ষিণ ভারতের সুরকে আত্মস্থ করে, সলিলের স্বতন্ত্র প্রয়োগের চমৎকার উদাহরণ হিসেবে আসতে পারে। বাংলার মানুষকে তিনি বিশ্বাস করিয়ে দিলেন— এই সুর বাংলার। কিন্তু মূল কাঠামোতে দক্ষিণ ভারতের সুরের উপরে গানটা দাঁড়িয়ে। দুঃখের বিষয়, সলিলের গানে, দক্ষিণ ভারতের সুরপ্রভাব আলোচিতই নয়। সত্যজিৎ রায়ও দক্ষিণ ভারতের সুর এনেছেন তাঁর সংগীতে। ‘পায়ে পড়ি বাঘ মামা’ গানটির কথা ধরা যাক, সে-ও তো হাস্যরসের আদলেই। কিন্তু তা-ও খুব বেশি আলোচিত নয়। সলিলের গানে এভাবেই এ-দেশের নানা প্রদেশের সুর এসে মিশেছে।

প্রতিটি বাদ্যযন্ত্রের নির্দিষ্ট কিছু চলন হয়। যে-কোনও সংগীতশিল্পীর গায়কী, বদলে যায় তাঁর সঙ্গে কী যন্ত্র বাজছে, তার উপর নির্ভর করে। গিটার, একতারা, খমক, সারেঙ্গি এমন নানা বাদ্যযন্ত্রর ভিত্তিতে, বদলে যায় গায়কী। সলিলের সংগীতেও তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। সলিলের গানের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র এমন ভাবে জড়িয়ে, যেখানে বাদ্যযন্ত্র ছাড়া, অনেক গান ঠিক করে গাওয়াই যাবে না। ‘অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি’ গানটির কিছু লাইন, মাঝখানের ইন্টারলিউড অনুসরণ না করলে বাদ্যযন্ত্র ছাড়া সঠিক সুরে গাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। সলিল চৌধুরীর গানকে নিজের মতো করে অনুধাবন (ট্রান্সক্রাইব) না করে, ওঁকে বোঝা অসম্ভব। যে-কারণে কোনও পরিশ্রম না করে, ওঁকে ‘কাল্ট’ বানানো আরও বোকামি। সে-কারণে আগেই মোৎজার্ট না ভেবে, আসামের চা বাগানের সুর সলিলের গানে কীভাবে আসছে সেটা শুনতে পাওয়া বেশি জরুরি।

আমার সলিল চৌধুরীর সব গান ভাল লাগতে হবে, এমন কোনও দায় আমি বোধ করি না। শুধু সলিল নন, পৃথিবীর যে-কোনও শিল্পী সম্পর্কেই আমার এমনই ধারণা । কিন্তু তার পরেও, সলিলের সুর রাস্তায়, রান্নাঘরে খেলার মাঠে, রিক্সায়, বাজারে— ফিরে-ফিরে আসে এবং বুকে ছ্যাঁৎ করে লাগে। হঠাৎই, আচমকা কোনও এক মুহূর্তে কোনও সুর খুঁজে পাওয়া যায়। পাওয়া যায় সলিল চৌধুরীর আঁচ। কারণ তিনি অনেক মানুষের হয়ে সত্য উদ্ঘাটন করতে চেয়েছিলেন, তাঁর সত্য। এখানেই তিনি আধুনিক।