দুঃখ আর গ্লানি কোন পথে তলস্তয়ের কাছে এসেছিল, তা বলা শক্ত। জীবনের একটা পর্যায়ে এসে আত্মপরিচয়ের ভার তাঁর দুঃসহ মনে হয়েছিল। অভাগিনী কাতিউশার পিছু-পিছু নেখলিউদভকে তলস্তয় সাইবেরিয়ায় পাঠিয়েছিলেন (‘রেজারেকশন’ উপন্যাস)। মানসপুত্র লেভিনকে চারা বুনতে, ফসল কাটতে শিখিয়েছিলেন (‘আনা কারেনিনা’ উপন্যাস)। পাপক্ষয় ছাড়া একে আর কী বলা যায়? পাপক্ষয়ের দুশ্চর তপস্যা— এই তলস্তয়ের সমগ্র জীবন ও অক্ষর।

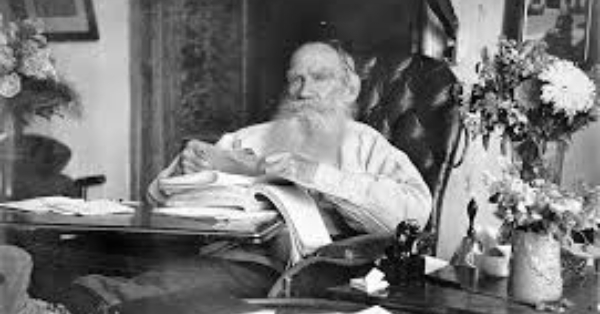

তলস্তয়ের পৈতৃক জমিদারির আয়তন ছিল বিপুল, তিনশো একর মতো। তাই তাঁর কৌলিক উপাধি ‘কাউন্ট’। বিত্তের কোনও অভাব ছিল না। জুয়ার নেশা, মদের নেশা, জিপসি মেয়েদের সাহচর্য আর যুদ্ধ— যৌবন অবধি তলস্তয় এই বেহিসেবি, বাউন্ডুলে জীবন কাটিয়েছেন। নিখুঁত চেহারা, কেতাদুরস্ত পোশাক, ওপরমহলের সান্নিধ্য আর ‘প্রণিধানযোগ্যতা’-র মধ্যেই জীবনের অর্থ খুঁজেছেন। এই সমস্ত খুঁটিনাটি তলস্তয় তাঁর ডায়েরিতে টুকে রাখতেন। পরে এই দিনলিপিই তাঁর তিন-খণ্ড আত্মজীবনী (প্রথম বইও বটে)-র খসড়া হিসেবে কাজে লেগে যায়। তলস্তয় কেন ডায়েরি রাখতেন, নানা জনে তার নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিশ্লিষ্ট মানুষের লেখাই নিয়তি, সে অনন্যোপায়। একজন তলস্তয় বাঁচতেন, আরেকজন তলস্তয় সেই বাঁচাটিকে দেখতেন। ‘উপনিষদের কথিত দুই পাখির মতো’ (এক পাখি ফল খায়, আরেক পাখি নীরব দর্শক, অসীম আত্মা ও সসীম মানবের যেমন সম্পর্ক) তলস্তয়ের আত্মসমীক্ষা প্রসঙ্গে কেউ-কেউ বলেছেন। ঠিকই বলেছেন।

কিন্তু শুধু দেখলেই তো আর পাপবোধ আসে না। যে জীবনটা বাঁচছি, সেটা গলা অবধি পাঁকে ডুবে থাকা— এমন কথা হঠাৎ কেন মনে হল তাঁর? সেটা তো তাঁর শ্রেণির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ছিল না। হতে পারে বাইবেল পড়ে। প্রৌঢ় বয়সে তলস্তয় চূড়ান্ত খ্রিস্ট-অনুগামী হয়েছিলেন, সকলে জানেন। কিন্তু খ্রিস্ট এর সবটুকু নয়।

আরও পড়ুন : ‘হায় আল্লা, দেশটাকে কে কইরা ফালাইলা’, শিক্ষকের সেই কান্না আজও ভুলিনি!

লিখছেন পবিত্র সরকার…

ছোটবেলাতেই তলস্তয় গরিব আর বড়লোকের ফারাক বুঝেছিলেন। ‘তুমি আর আমি আলাদা। আমরা অনেক গরিব’, প্রিয়তম বন্ধু তাঁকে বলেছিল ছোট্টবেলায়। সেই দীর্ঘ যাত্রায় প্রথমবার রাশিয়ার চাষিদের তাঁর মনে হয়েছিল ‘যেন অন্য মানুষ’। তাঁদের সূর্যস্নাত স্বেদ তলস্তয় পরম যত্নে দেখলেন। তখন কি জানতেন, ওই ঘাম একদিন তাঁকেও শুদ্ধ করবে? মানুষের সঙ্গে, ‘খাঁটি মানুষের’ সঙ্গে এই অনতিক্রম্য দূরত্বের হাহাকারই তলস্তয়কে তলস্তয় করেছিল। তাই তাঁকে আমরা ‘ঋষি’ বলেছি, ‘সন্ত’ বলেছি, এমনকি ‘মুঝিক’ (রাশিয়ার চাষি) বলেছি।

প্রথমে অবশ্য তলস্তয় ভেবেছিলেন, তিনি সমাজসেবা করবেন। ইশকুল বানিয়ে বিনে পয়সায় চাষির ছেলেদের পড়াবেন। রুশোর লেখা পড়েই তলস্তয় এসব ভেবেছিলেন। কিন্তু সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হল। বাবুদের কৃপণ অনুগ্রহে গতর-খাটানো মজুর ভুলবে কেন? একদিনে নয়, কিন্তু ধীরে-ধীরে তলস্তয় বুঝলেন, হিতসাধনেরও অধিকার অর্জন করতে হয়।

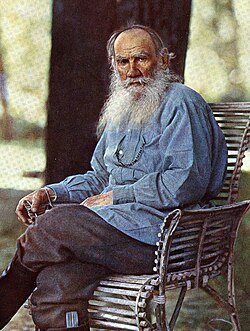

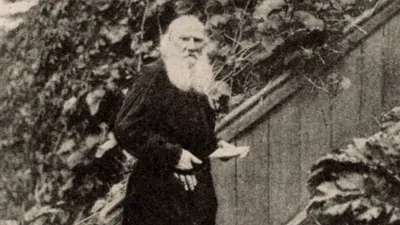

এর পাশাপাশি একটা তীব্র স্ব-শ্রেণিঘৃণা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। বড়লোকের টেবিল ওপচানো খাবার (‘আনা কারেনিনা’ উপন্যাসের অনুষঙ্গ), ঘর সাজানোর বাহারি পর্দা, আসবাবপত্র (‘ইভান ইলিচের মৃত্যু’ গল্পের অনুষঙ্গ)— এই সমস্ত কিছু তাঁর মনে হয়েছিল অশ্লীল, কদর্য, অর্থহীন। শুধু তাই নয়। সেন্ট পিটার্সবার্গে লেখক-বুদ্ধিজীবী সুহৃদদের সঙ্গও তাঁর বিরক্তি উদ্রেক করত। তলস্তয় বুদ্ধিজীবীদের সাধারণভাবে পরান্নভোজী ও অতি-বৈতনিক মনে করতেন। গরিবের জন্য সমব্যথা, আর বড়লোকের প্রতি ঘৃণা— এই দুই মিলনোন্মুখ প্রেরণা তাঁর সংকল্পকে দৃঢ় করল। তিনি সচেতনভাবে তাঁর শ্রেণি-অবস্থান থেকে বিচ্যুত হতে চাইলেন। তলস্তয় শেষ পর্যন্ত ‘ডি-ক্লাসড্’ হতে পেরেছিলেন কি না— এই প্রশ্নে অনেক তর্কাতর্কি হয়েছে। পারেননি, সে তো সকলেই জানেন। কিন্তু লেভিন যেরকম, ঠিক তেমনটাই তলস্তয়ও চেয়েছিলেন মুঝিক হতে। চাষির সেবা না করে তলস্তয় তাই চাষ করতে গেলেন। কাউন্টের আভরণ ফেলে দিয়ে ঢিলে সুতির জামা পরলেন, মাঠে গিয়ে ফসল কাটলেন, চারা বুনলেন, হাতে-পায়ে কাদা ঘাঁটলেন, আর শিখে নিলেন জুতো সেলাইয়ের কাজ। চাষাবাদের সময় চাষিদের জন্য যে ঘর, সেখানেই থাকতেন। ইলিয়া রেপিন এ-সময় তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। ইলিয়া-র ছবিতে আমরা কৃষিকাজরত নিমগ্ন তলস্তয়কে দেখেছি।

তলস্তয়ের শ্রমনীতি সম্পর্কে এখানে দু-কথা বলতে হবে। ছোটবেলা থেকেই নিজের আলস্য আর কুঁড়েমিকে তিনি যারপরনাই ঘৃণা করতেন। বড় হয়ে তলস্তয় নিয়মিত কায়িক শ্রমকে তার একটা দাওয়াই হিসেবে দেখলেন। দিনের কোন সময়ে কোন কাজটা করতে হবে, তার খসড়া প্রস্তুত করলেন। সংকল্প করলেন, ‘দিনের প্রথম আহারের আগে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে’। কিন্তু নিজের আলস্য আর কুঁড়েমিটাই শেষ কথা নয়, এর অনেকখানি শ্রেণিগতও বটে। ফলে স্ব-শ্রেণিঘৃণাও তাঁর শ্রমে আসক্তির একটা কারণ। অপর কারণটি ধর্মীয়। বাইবেল-এ শ্রম নিয়ে দু-রকম মত আছে। তলস্তয়ের শ্রমনীতি অনুপুঙ্খ ক্যাথলিক না কি অংশত প্রোটেস্ট্যান্ট, তা নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। ক্যাথলিকরা মনে করেন, কায়িক শ্রম বা খাটুনি আসলে একরকমের প্রায়শ্চিত্ত। শ্রমের মধ্য দিয়ে দেহকে ‘ক্লিষ্ট’ করে মানুষ অ্যাডামের অবাধ্যতার খেসারত দিচ্ছে— এই তার আঁতের কথা। শ্রম না করে আহার করা তাই না-জায়েজ: ‘যে শ্রম করবে না, সে যেন না খায়’। কথাটা তলস্তয়ও ঠিক মনে করতেন (আমরা জানি, লেনিনও এরকমই মত পোষণ করতেন)। তাই গতর খাটিয়ে প্রিভিলেজের খেসারত দিতে চেয়েছিলেন।

‘‘নিজের পেটের ভাতের জন্য যে প্রত্যেক মানুষেরই মজুরী করা উচিত, শরীরকে খাটাইয়া খাটাইয়া ক্লিষ্ট করা উচিত, ইহাই ঈশ্বরের নিয়ম, এই কথাটা টলস্টয়ের নিজের নহে, একজন খুব অপরিচিত রাশিয়ান লেখক বুর্নোর (?), তাঁহাকে টলস্টয় প্রসিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন ও নিজের করিয়া লইয়াছেন।… এই কথা গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাই … ‘যে ব্যক্তি যজ্ঞ না করিয়া খায়, সে চুরির অন্ন খায়।’ এখানে যজ্ঞ অর্থে কায়িক শ্রম অথবা মজুরি খাটা …।’’

এই ‘খুব অপরিচিত রাশিয়ান লেখক’ তিমোফি বন্দারেফ, কোন কৌশলে তিনি বুর্নো হয়েছিলেন জানা নেই। বন্দারেফ জন্মসূত্রে ছিলেন ভূমিদাস। ১৮৭০ সনে ‘দ্য ট্রায়াম্ফ অব দ্য ফার্মার অর দ্য ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড প্যারাসাইটিজম’ নামে একটা ইশতেহার লেখেন। এই রচনায় ‘জেনেসিস’-এ ঈশ্বরের নির্দেশের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। লেখাটি তলস্তয় নিজের ভূমিকা-সহ প্রকাশ করেন। সেখানেও তিনি ‘আলস্য’-কে ধিক্কার জানিয়েছেন। মনে হয়, তলস্তয় ক্যাথলিক মতের দিকেই ঝুঁকে ছিলেন।

তলস্তয় কত দূর রাষ্ট্রদ্রোহী হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে ‘ফাদার সিয়ের্গি’ গল্পে। এক উচ্চাভিলাষী যুবক, জীবনের অমিত সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে সন্ত হতে যায় মঠে, মঠ তাকে প্রতারণা করে, মঠ ছেড়ে আসে গুহায়, গুহাও তাকে প্রতারণা করে, গুহা ছেড়ে অবশেষে সে পুরোদস্তুর উঞ্ছবৃত্তিধারী হয়ে যায়। বুঝতে পারে, দু-হাত পেতে ভিক্ষা নিতে তার আর অসুবিধা হচ্ছে না। ‘পাসপোর্ট নেই’, এই অপরাধে পুলিশ তাকে আটক করে (জারশাসিত রাশিয়াতে নাগরিকদের অভ্যন্তরীণ পাসপোর্ট বা আইডেন্টিটি কার্ড থাকত), ‘ভবঘুরে বদমাইশ হিসেবে তাঁর বিচার হয় এবং দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি স্বরূপ সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠানো হয়’। তলস্তয় বুঝেছিলেন, রাষ্ট্র শুধু শিকল নয়, কাগজ দিয়েও মানুষকে বেঁধে রাখে। যারা ঈশ্বরের দাস, তারা কাগজ মানে না।

এর পাশাপাশি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল রাশিয়ার অল্প-পুঁজির গ্রামসভ্যতা, তার ‘সহিষ্ণুতার শিক্ষা’। খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের ভূখণ্ড জুড়ে এই সভ্যতার ভিত গড়ে তুলেছিলেন স্লাভ জাতির মানুষেরা। ‘Their numbers grew, forcing the Finno-Ugric tribes to retreat Deeper in the forest. By the end of the first millennium, the Slavs have developed a durable, adaptive peasant culture, based on collectivism and a spirit of endurance which have characterized the Russians for much of their history’। এই ‘সহিষ্ণুতার শিক্ষা’ তলস্তয় গ্রহণ করলেন। এবং ঘোষণা করলেন, রাশিয়া প্রতীচ্য নয়, হৃদয়ে প্রাচ্যের সহোদর। পশ্চিমের মদমত্ত, দখলদার সভ্যতার দুরারোগ্য ব্যাধির ওষুধ হিসেবে দেখলেন প্রাচ্যের অধ্যাত্মচেতনাকে। যেমনটা লক্ষ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর অরণ্যধর্ম-তে; সে ধর্মের আঁতের কথা, ‘ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ/ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং’ (যার সহজ অর্থ, এই জগতের সবই কমবেশি ঈশ্বরের দান, সেই দানকে ভোগ করতে গেলে আগে ত্যাগ করতে হবে)। তলস্তয় অথবা রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্যদর্শন ইতিহাস-সম্মত কিংবা বস্তুনিষ্ঠ নয়। একে বলা উচিত ‘আইডিওলজিক্যাল’। কিন্তু উপনিষদের সুভাষিতটি সমাজবাদী রাশিয়ার প্রাণের সুরের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল— ‘…this country has done away with greed (one of the great ills of capitalism), thus putting into practice the upanishadic idea of ma gridhah [do not covet]’। এসব কারণেই শহরবাসের অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে নরকবাসের তুল্য হয়েছিল।

দুর্ভাগ্যবশত, মজদুর তার গতর খাটায় ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য, প্রায়শ্চিত্তর জন্য নয়। সে সহিষ্ণু মনে ত্যাগ করতে শেখে ভোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত বলেই। তাই যথার্থ মুঝিক হতে তলস্তয় পারেননি। জারশাসিত রাশিয়ায় কৃষকের যে দুর্দশা তলস্তয় দেখেছিলেন, তাই তাঁকে ‘রাহুগ্রস্ত’ করেছিল— অনেকে বলেন। তাঁর বুদ্ধিও হয়তো গ্রস্ত হয়েছিল। শ্রম আর সহিষ্ণুতার মাহাত্ম্য তাঁকে এতটাই অভিভূত করেছিল যে, কৃষিক্ষেত্রে শ্রম-লাঘবের যন্ত্রেরও বিরোধিতা করেছিলেন। তবু রাষ্ট্রদ্রোহ তাঁর পক্ষে অনিবার্য হল। যে ব্যবস্থা, যে তন্ত্র এই শোষণের অস্ত্র— সেই রাষ্ট্র ও চার্চকে তলস্তয় চিহ্নিত করলেন। সেইদিন থেকে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী, ‘নিষিদ্ধ’ লেখক হলেন। তলস্তয় দেখেছিলেন, ভূমিদাস প্রথার অবলুপ্তির পরেও চাষির পেট জমিদারের অনুগ্রহেই বাঁধা আছে। নতুন সংস্কার আইন অনুযায়ী ভূমিবন্টনের সময় তিনি বিস্তর পৌরোহিত্য করেন। অভিজ্ঞতা ভাল হয়নি। তলস্তয় ক্রমশ কৃষক অভ্যুত্থানের সমর্থক হয়ে উঠলেন। যদিও হিংসাকে তিনি কখনও পথ মনে করেননি।

তলস্তয় কত দূর রাষ্ট্রদ্রোহী হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে ‘ফাদার সিয়ের্গি’ গল্পে। এক উচ্চাভিলাষী যুবক, জীবনের অমিত সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে সন্ত হতে যায় মঠে, মঠ তাকে প্রতারণা করে, মঠ ছেড়ে আসে গুহায়, গুহাও তাকে প্রতারণা করে, গুহা ছেড়ে অবশেষে সে পুরোদস্তুর উঞ্ছবৃত্তিধারী হয়ে যায়। বুঝতে পারে, দু-হাত পেতে ভিক্ষা নিতে তার আর অসুবিধা হচ্ছে না। ‘পাসপোর্ট নেই’, এই অপরাধে পুলিশ তাকে আটক করে (জারশাসিত রাশিয়াতে নাগরিকদের অভ্যন্তরীণ পাসপোর্ট বা আইডেন্টিটি কার্ড থাকত), ‘ভবঘুরে বদমাইশ হিসেবে তাঁর বিচার হয় এবং দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি স্বরূপ সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠানো হয়’। তলস্তয় বুঝেছিলেন, রাষ্ট্র শুধু শিকল নয়, কাগজ দিয়েও মানুষকে বেঁধে রাখে। যারা ঈশ্বরের দাস, তারা কাগজ মানে না।

তলস্তয়ের শেষ জীবনটা পুরোদস্তুর ফাদার সিয়ের্গির মতো না-হলেও, কতক সাদৃশ্য আছে বইকি। বৃদ্ধ বয়সে তলস্তয় তাঁর অধিকাংশ লেখার কপিরাইট আর পৈতৃক সম্পত্তি বিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। পরিবার তাতে রাজি হয়নি। নিত্য অশান্তি লেগে থাকত। সম্পত্তির লোভকে তলস্তয় কত ঘৃণা করতেন, ‘কতটুকু জমি মানুষের দরকার?’ গল্পটা পড়লেই বোঝা যায়। পাখোম নামে এক ভাগচাষির উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা এই গল্পের বিষয়। জমি এখানে রূপক। আসলে দেখানো হয়েছে ব্যক্তি-মালিকানা, ‘প্রাইভেট প্রপার্টি’-র লোভ। কমিউনের জমিতে পাখোমের মন ভরে না, ‘আমার জমি’— এই সুখটাই তার কাছে বড় হয়ে ওঠে, প্রতিবেশী কৃষকদের ‘কমিউন’ থেকে ক্রমে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। তারপর আরও জমির লোভে জন্মভিটে ছেড়ে চলে যায় অন্য একটি কমিউনে। পাখোম উদ্বাস্তু হয়, শিকড় বলে তার আর কিছু থাকে না। পাখোম যত পায়, তত তার প্রয়োজন বাড়ে। জীবনযাত্রার মান যত উঁচু হয়, ততই বাড়ে খরচাপাতি। শেষ পর্যন্ত, আরও অনেক ‘মাটির নেশা’ তাকে একদিন তাড়িয়ে নিয়ে যায় বাস্কিরদের দেশে, আর সমস্ত দিন ধরে অধিকৃত জমির সীমানায় খুঁটি পুঁতে এসে, দিনান্তের শেষ রশ্মি মেখে শ্রান্ত রিক্ত পাখোম মুখে রক্ত তুলে মারা যায় সাড়ে তিন হাত জমির ওপর। সেখানে তাকে কবর দেওয়া হয়।

এই আখ্যানের সমাপ্তি করুণ রসে। আমরা পাখোমকে করুণা করি, ঘৃণা করি না। এখানে ‘আমরা’ বলতে বোঝাতে চাইছি, যারা কৃষক বা ভাগচাষি নই। শ্রেণি-বিপর্যাসের এই মজা, পাখোমের গল্প তো পাখোম পড়েনি, পড়েছে লেভিন নেখলিউদভেরা। তারা কি ঘৃণা করেনি, করুণা করেনি নিজেদের? সব দিতে হবে— তলস্তয় অবশেষে বুঝতে পারলেন। কিন্তু সময় ফুরিয়ে এসেছে তখন। সোফি (তলস্তয়ের স্ত্রী)-র সঙ্গে বনিবনা হল না। শেষ পর্যন্ত তলস্তয় সন্ন্যাসীর মতো গৃহত্যাগী হলেন। বুজুর্গ লোকের লেখা থেকে তার কিছু চূর্ণ উদ্ধার করি। ‘জগতের নর-নারীর দুঃখ-দৈন্যে শেষকালে তাঁর ভাবুকতাকে এমন তীক্ষ্ণভাবে জাগ্রত করিয়া তুলিল যে ৮২ বছর বয়সে তিনি… মাত্র ৬০ টাকা আন্দাজ পুঁজি লইয়া দারুণ শীতে গৃহহারাদের সঙ্গে এক হইবার জন্য একদিন রাত্রে গৃহত্যাগ করিলেন।’ তারপর, ‘এক সন্ন্যাসাশ্রমে গিয়া রাত্রিকার মতন আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া বলিলেন, আমি একঘরে, সমাজচ্যুত লিও টলষ্টয়। আমাকে আশ্রয় দিতে তোমাদের কোনো আপত্তি আছে? এইরূপে তিনি পদব্রজে তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিয়া একটি ছোট রেল ষ্টেশনে পীড়িত হইয়া পড়িলেন।’

অবশেষে, “পীড়ার সংবাদ পাইয়া অসংখ্য কৃষাণ, অনুরক্ত ও ভক্ত, জনসাধারণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য তথায় গমন করেন। রোগশয্যায় শায়িত, ঋষিকল্প, ত্যাগী মহাত্মা, তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন— “জগতে অসংখ্য আর্ত্তপীড়িত ও চিরদুঃখী রহিয়াছে, আমার কাছে এত লোক কেন?”… এমন কথা খৃষ্ট ব্যতীত ইউরোপের আর কোনো মহাপুরুষের মুখ থেকে নিঃসৃত হয় নাই।”

তলস্তয়ের মৃত্যুতে রাশিয়ার চাষি-মজুর চোখের জল ফেলেছিলেন, এ-কথা সত্যি। ‘আনা কারেনিনা’ বা ‘ওয়ার অ্যান্ড পিস’ নয়, ওই অশ্রুই তাঁর তপস্যার চূড়ান্ত সিদ্ধি। তার নাম ‘রেজারেকশন’— নতুন জীবন।