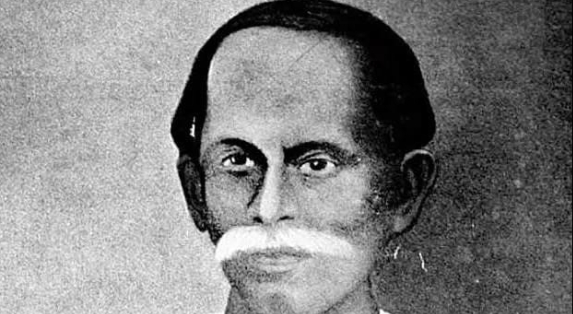

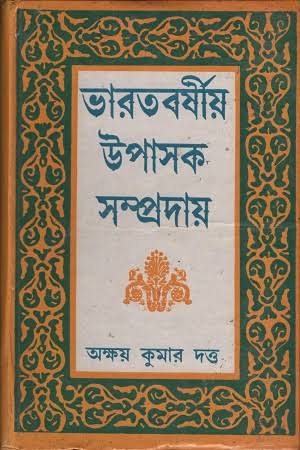

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নামে তাঁর একটা বিরাট বই আছে। বাংলা ভাষার আদিযুগের বিজ্ঞান-লেখক তিনি। বিদ্যাসাগরের সমবয়সি অক্ষয়কুমার দত্তকে, গড় শিক্ষিত বাঙালি এ-ভাবেই মনে রেখেছে আজ, কিংবা হয়তো রাখেওনি। অক্ষয়কুমার দত্তের প্রায় কোনও লেখাই এখন আর পড়তে হয় না স্কুলপাঠ্যে। সে ছিল শিক্ষার ইন্টারমিডিয়েট যুগে। একশো বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন ইন্টারমিডিয়েট বেঙ্গলি সিলেকশনস প্রকাশ করেছিল, তখন তার গদ্যাংশের প্রথম রচনাই ছিল অক্ষয়কুমারের ‘চারুপাঠ’ থেকে গৃহীত। কিন্তু ‘চারুপাঠ’ এবং আরও কয়েকটি পাঠ্য বইয়ের লেখকমাত্র তো নন অক্ষয়কুমার।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কলকাতায়, তিনি রীতিমতো অনুসরণীয়। হুতোম প্যাঁচার নকশা-য় নিজের ছেলেবেলার কথা শোনাতে গিয়ে কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখছেন, ‘ক্রমে কি উপায়ে আমাদের পাঁচ জনে চিনবে, সেই চেষ্টাই বলবতী হলো, তারই সার্থকতার জন্যই যেন আমরা বিদ্যোৎসাহী সাজলেম—গ্রন্থকার হয়ে পড়লেম—সম্পাদক হতে ইচ্ছা হলো—সভা কল্লেম—ব্রাহ্ম হলেম—তত্ত্ববোধিনী সভায় যাই—বিধবা বিয়ের দালালি করি ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত দলের লোকেদের উপাসনা করি—আন্তরিক ইচ্ছে যে লোকে জানুক যে আমরাও ঐ দলের এক জন ছোটখাট কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে!’

আরও পড়ুন: এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় কল্পবিজ্ঞানকে নতুনভাবে চিনেছিল বাঙালি!

লিখছেন সন্তু বাগ…

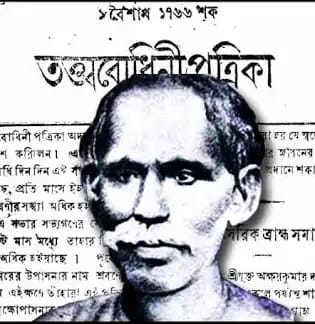

পরে অবশ্য এই ইচ্ছেগুলোকে কালীপ্রসন্নর পাগলামো মনে হয়েছিল, তার নেপথ্যে হয়তো তাঁর ধর্মীয় আদর্শও কাজ করেছে। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক অক্ষয়কুমারের সে-কালের এলিট সমাজে জনপ্রিয়তা বোঝা যায় এই নিদর্শন থেকেই।

সময়টাও খেয়াল করার মতো। দুশো বছর আগে সদ্য গড়ে উঠতে থাকা কলকাতা। সে-কলকাতায় প্রায় একই সময়ে পা-রাখছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন পারিবারিক প্রেক্ষাপট থেকে আসা দুই কিশোর। মেদিনীপুরের বীরসিংহ থেকে আসছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বর্ধমানের পূর্বস্থলী থানার চুপী গ্রাম থেকে, অক্ষয়কুমার দত্ত। দু’জনেরই জন্ম ১৮২০ সালে। উত্তর-জীবনে দু’জনেই পরস্পরের প্রিয় বন্ধু হয়ে উঠবেন।

কিন্তু দু’জনের পারিবারিক এবং আর্থ-সামাজিক পরিবেশ আলাদা ছিল। বিনয় ঘোষ দেখিয়েছেন, ঈশ্বরচন্দ্র যখন কালীকান্তের পাঠশালায় পড়তেন, অক্ষয়কুমার তখন গুরুচরণ গুরুমশায়ের কাছে বিদ্যারম্ভ করে, আমিউদ্দীন মুনশীর কাছে ফার্সী শিখছেন এবং গোপীনাথ তর্কালঙ্কারের টোলে সংস্কৃত পড়ছেন। দু’জনের প্রাথমিক শিক্ষার এই ফারাকের কারণ, সেকালের আর্থিক ভাবে সচ্ছল মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের ফার্সি শিখতে হত চাকরির জন্য।

অক্ষয়কুমারের পিতামহ ছিলেন বর্ধমান রাজবাড়ির কর্মচারী, পিতা টালির নালার খাজাঞ্চি ও দারোগা। বিদ্যাসাগর ছিলেন অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। গ্রামে টোল প্রতিষ্ঠা করে, অধ্যাপনা করে জীবনযাপন করাই ছিল তাঁদের পরিবারের আদর্শ। ফার্সি শিক্ষার দরকার তাঁর হয়নি। মনে রাখতে হবে, সেকালে পড়ানোটা চাকরি হিসেবে গণ্য হত না।

কলকাতা শহরে তখন রীতিমতো চর্চা চলছে পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্ব ও দর্শনের। হিন্দু কলেজে ডিরোজিওর কাছে ইয়ং বেঙ্গলের কুঁড়িরা পড়ছেন বেকন, হিউম, লক্, টম পেইন। শুভঙ্করী গণিত এবং প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও কাব্যের বাইরে এই পাঠ্যক্রম। দুশো বছর আগে, ১৮২৬ থেকে ১৮২৮-এর মধ্যে এ-ভাবেই পরিবর্তনের চোরাস্রোত বইছে নাগরিক সমাজে। পরে একেই পল্লবিত করবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮৪৩ থেকে ৫৫— একটানা বারো বছর যে-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার।

এই পত্রিকাতেই বাংলা গদ্যের ধারায় যুক্তিশীল পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার জমিটা তৈরি করেছিলেন তিনি। যুক্তিশীলতার একটা আবহাওয়া তৈরি করার পাশাপাশি, নানা আধুনিক পাঠ্য বিষয়ে নিয়মিত লেখা লিখতে থাকেন। পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূগোল বিষয়ে বাংলা লেখার একটা গদ্য-কাঠামো তৈরি হতে থাকে এই সময়েই। অথচ ‘অনঙ্গমোহন’ কাব্য দিয়ে তাঁর লেখালেখির শুরু। সংবাদ-প্রভাকর দফতরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে-দিন একটা ‘ইংলিশম্যান’ কাগজ থেকে খানিকটা তাঁকে অনুবাদ করতে বলেছিলেন, অক্ষয়কুমার সোজা বলে দিয়েছিলেন, ‘আমি কখনও গদ্য লিখিনি, আমি লিখতে পারব না’। পরে গদ্যই হয়ে ওঠে তাঁর লেখার প্রধান বাহন। সে-বাহনটিকে তিনি রীতিমতো তৈরি করেছেন। এমনকী তাঁর করা অনেক পরিভাষা আজও দিব্য চলছে। পদার্থবিদ্যা, তরল, স্থিতিস্থাপক, শারীরবিদ্যা-র মতো শব্দচয়ন তাঁরই।

আসলে মনে আর মননে অক্ষয়কুমার মৃত্যু পর্যন্ত সচল, পরিবর্তনশীল ছিলেন। বাগান করেছিলেন বালির বাড়ি শোভনোদ্যানে। তৈরি করেছিলেন সংগ্রহালয়। ডারউইনের অরিজিন অব স্পিশিস (১৮৫৯) তখন সবে প্রকাশিত হয়েছে। ওই বাড়িতে নিউটন আর ডারউইনের পোর্ট্রেট টাঙানোর পরে বলেছিলেন, ‘আমার গৃহ ক্রমে দেবলোক হইয়া উঠিল।’

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় খণ্ডের (১৮৮৩) ‘উপক্রমণিকা’তে পৌনে তিনশো পৃষ্ঠা জুড়ে জগতের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঈশ্বরকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। লিখেছেন, ‘ষড়দর্শনের মধ্যে প্রায় কোন দর্শনকারই জগতের স্বতঃ-সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করেন নাই। কপিলকৃত সাংখ্য তো সুস্পষ্ট নাস্তিকতাবাদ; পতঞ্জলি ঈশ্বরের অঙ্গীকার করেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে বিশ্বস্রষ্টা না বলিয়া বিশ্বনির্মাতামাত্র বলিয়া গিয়াছেন। গোতম ও কণাদের মতানুসারে জড় পরমাণু নিত্য; কাহারও কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। প্রাচীন মীমাংসাপণ্ডিতেরা তো ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টই অস্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তের মতে জগৎ সৃষ্টই হয় নাই, বিশ্বব্যাপার ভ্রমমাত্র, ইহাতে আর সৃষ্টিকর্তার সম্ভাবনা কি?’

এর বহু আগে থেকেই দুরারোগ্য এক মাথার অসুখে পড়েছিলেন তিনি। ১৮৭০-এ, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগের উপক্রমণিকার শেষে লিখেছিলেন, ‘ন্যূনাধিক ২২ বৎসর অতীত হইল, এই পুস্তকের অনেকাংশ প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকটিত হয়। এতাদৃশ বহুপূর্ব্বের লিখিত পুস্তক পুনঃ প্রচারিত করিতে হইলে, তাহা বিশেষরূপ সংশোধন করা আবশ্যক। কিন্তু আমার শরীরের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়া রহিয়াছে, তাহা ভদ্রসমাজে একেবারে অবিদিত নাই। আমি শারীরিক ও মানসিক, কোনরূপ পরিশ্রমেই কিছুমাত্র সমর্থ নই। বলিতে কি, আমি একরূপ জীবন্মৃত হইয়াই রহিয়াছি। বস্তুতঃ ঐ শব্দটি যেমন আমাতে প্রয়োজিত হয়, এমন আর দ্বিতীয় ব্যক্তিতে হয় কি না, সন্দেহ।’

আসলে মনে আর মননে অক্ষয়কুমার মৃত্যু পর্যন্ত সচল, পরিবর্তনশীল ছিলেন। বাগান করেছিলেন বালির বাড়ি শোভনোদ্যানে। তৈরি করেছিলেন সংগ্রহালয়। ডারউইনের অরিজিন অব স্পিশিস (১৮৫৯) তখন সবে প্রকাশিত হয়েছে। ওই বাড়িতে নিউটন আর ডারউইনের পোর্ট্রেট টাঙানোর পরে বলেছিলেন, ‘আমার গৃহ ক্রমে দেবলোক হইয়া উঠিল।’

তবু ভরিল না চিত্ত। সেই অপূর্ণতার বেদনা পেতেন অক্ষয়কুমার। হয়তো তাই মৃত্যুর কিছু দিন আগে বালিতে গঙ্গার ধারে নিজের বাড়িতে ছবির মতো করে বাঁধিয়ে রাখলেন এই কবিতা-কণা

‘অর্মান্ বহুৎ রখতে থে ইস্ দিলকে চমন্ মে।

বৈঠে ন খুশী সে কভু সায়েকে তলে হম ।।

অফসোসকে দিলকো কংবল খিলনে ন পায়া।

কোয়ি দিন কো চলে যাতে হে মাটীকে তলে হম্ ।।’

আমার মনের বাগানে ইচ্ছে ছিল অনেক। তবু কখনও আমি মনের সুখে গাছের ছায়াতেও বসিনি। হৃদয়পদ্ম আমার ফুটে উঠল না, এই আফশোস। কিছুদিনের মধ্যেই আমি চলে যাব মাটির বুকের ভেতর।