‘এ পরবাসে রবে কে’…

কুয়াশার পাহাড়-অরণ্যের সামনে বসে লাবণ্য বিষণ্ণ-উদাসী সুরে গান করে, যা পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে যায়। এই ছবি কি তবে লাবণ্যর বিষাদগাথা?

‘লাবণ্য : শোন, দাদা—

জগদীশ : বল—

লাবণ্য : মণিকে একটা কথা বলতে পারলে ভাল হত।

জগদীশ : এখনই?

লাবণ্য : এক্ষুনি।

লাবণ্য উঠে দাঁড়ায়।

জগদীশ : তুই উঠছিস কেন?

লাবণ্য : দেরি হয়ে যাবে, দাদা।

জগদীশ : তা তুই কি এখন তোর মেয়েকে খুঁজে বেড়াবি নাকি? [লাবণ্য সবিশেষউত্তেজিত।]… আমি বললে হবে না?

লাবণ্য : হবে। কিন্তু আমার নাম করে বলবে। বলবে— সে নিজে যা ভাল বোঝে, তাই যেন করে। কোনও জোর-জবরদস্তি নেই।

আরও পড়ুন : ‘জনঅরণ্য’ কি সত্যজিৎ রায়ের অন্ধকারতম ছবিগুলির একটি?

লিখছেন চিন্ময় গুহ…

…মণীষা : আমার কুয়াশা ভীষণ ভাল লাগে।

মণীষা রাস্তার ধারে রেলিংয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তার দৃষ্টি দূরে পাহাড়ের দিকে। নেপথ্যে ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

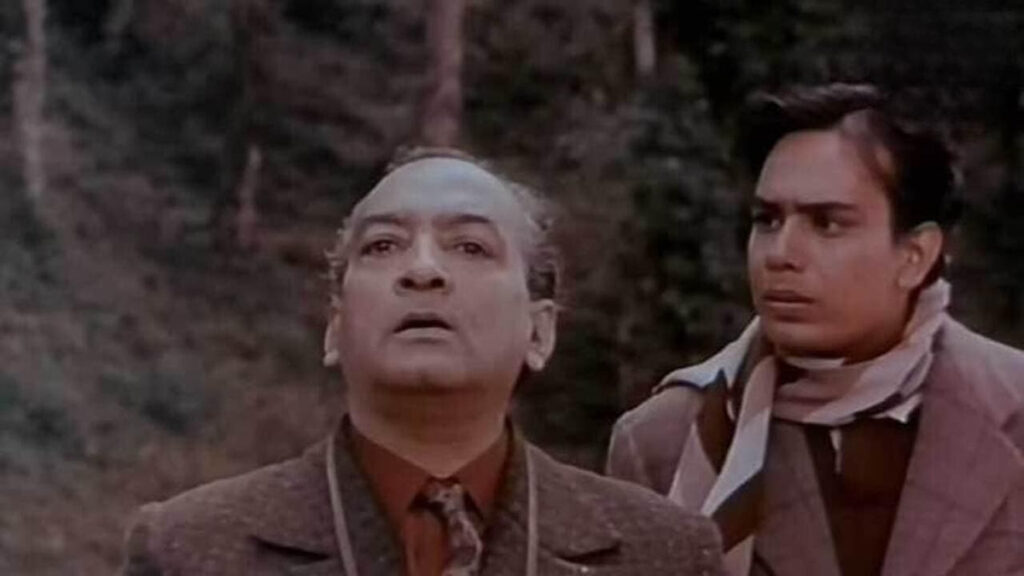

…পক্ষীবিশারদ জগদীশ : তবে আমার কী ভয় হয় জানো? শুনলে হয়তো হাসবে। এক-এক সময় রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবি— এই যে tests হচ্ছে— nuclear tests— আকাশ সব বিন্দু বিন্দু radiation-এ ভরে যাচ্ছে… একবার হয়তো গিয়ে দেখব, পাখিগুলো আর আসেনি। হয়তো মাথার গোলমাল হয়ে পথ ভুলে গেছে। কিংবা হয়তো সেই sense-টাই হারিয়ে ফেলেছে। কিংবা— what’s even worse— হয়তো মাঝরাস্তায় মরে গিয়ে টুপ টুপ করে বৃষ্টির ফোঁটার মতো…

…অসুখী বাবা-মা’র মেয়ে টুকলু একা বসে থাকা লাবণ্যকে বলে : দিদা! আমি চারবার ঘুরেছি— আবার ঘুরব।

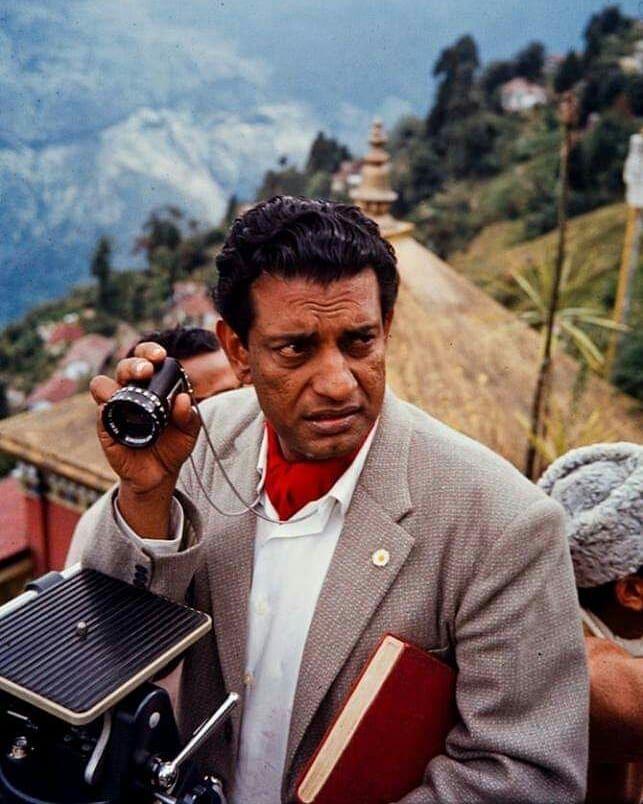

এতগুলো চরিত্রের প্রত্যেককে সমান গুরুত্ব দিয়ে একটি চেখভীয় ধরনের ছবি করার দুঃসাহস সত্যজিৎ রায় কী করে যে অত আগে দেখিয়েছিলেন, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়! বয়স যখন তাঁর চল্লিশ। দৃশ্যপট, রং, কথা, না-কথা, কুয়াশা, মেঘ ও রৌদ্র, পোশাকের আলাদা আলাদা ধরন, পথের বাঁক যেন এক্সপ্রেশনিস্ট ছবির চিত্রপট। ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’-র রহস্যময় পশ্চাদপটে রঙের অমোঘ প্রয়োগ মিশে যায় এক সাংগীতিক বিন্যাসের সঙ্গে।

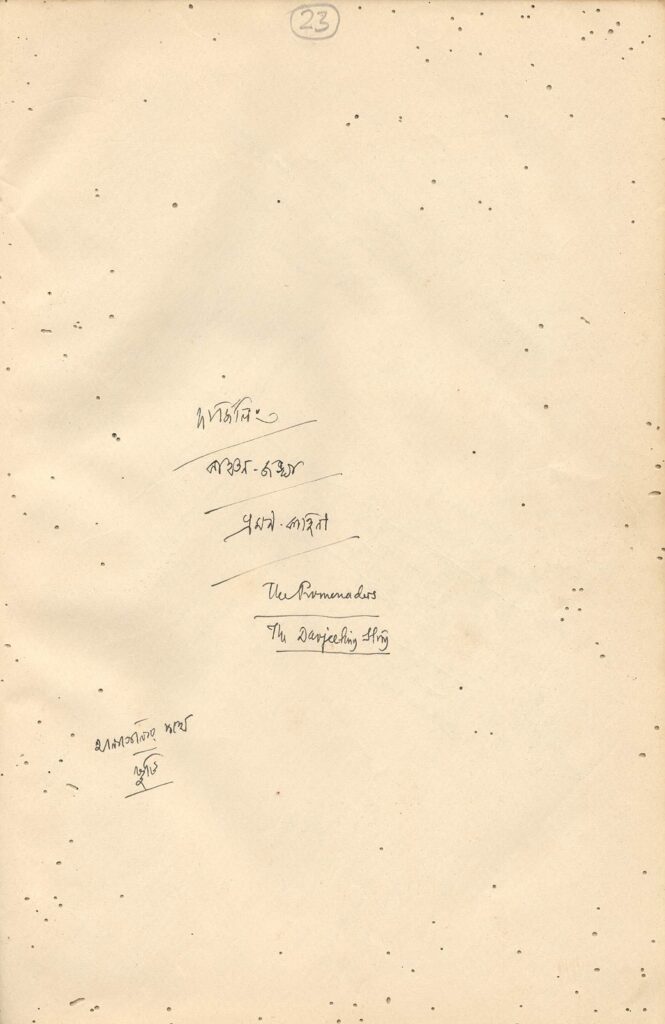

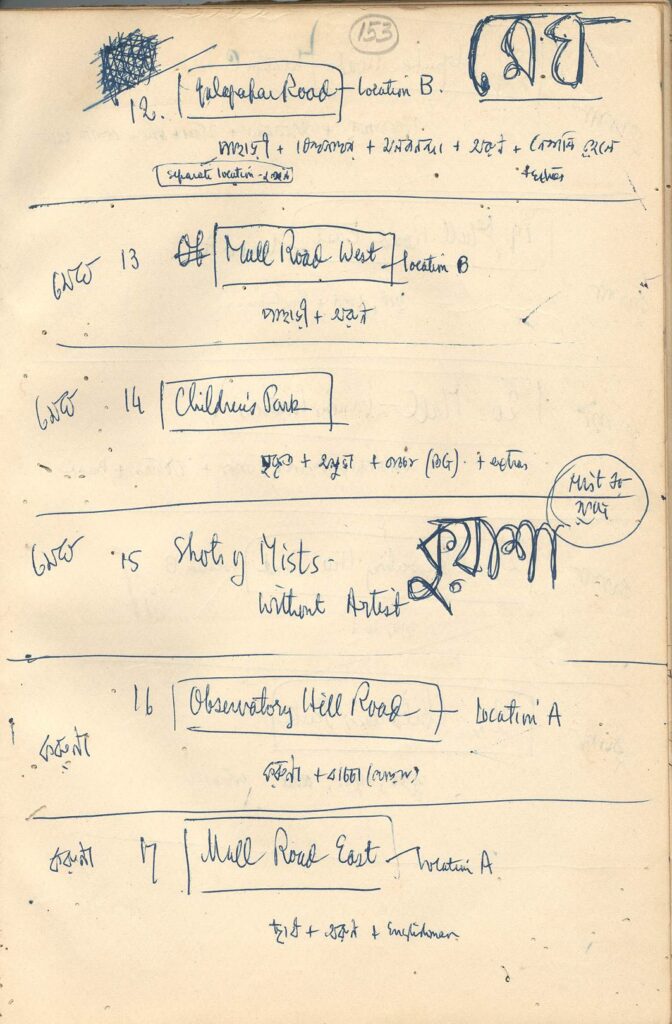

‘উইন্ডেমিয়ার’ হোটেলের ইংরেজ বাসিন্দা রয়েল্সের সঙ্গে রায়বাহাদুর ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর কথোপকথন থেকে আমরা জানতে পারি যে, সতেরো দিন দার্জিলিংয়ে থাকার পর আজই তাঁদের শেষ অপরাহ্ন। পরদিন ভোর পাঁচটায় ফেরা।

তাঁর স্ত্রী-র সুটকেস গোছানো নিয়ে শুরু। ইন্দ্রনাথ অশোকের কাকাকে (হরিধন মুখোপাধ্যায়) বলেন, ‘আমরা কালই নেমে যাব।’ কুয়াশা-ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘার পর্বতমালা সতেরো দিনে একবারও আপন অনবগুণ্ঠিত মুখ দেখায়নি।

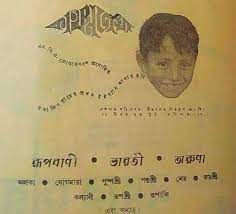

ইন্দ্রনাথ (ছবি বিশ্বাস), স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা (করুণা বন্দ্যোপাধায়) ও তাঁদের অভিজাত পরিবারকে নিয়ে দার্জিলিংয়ে শেষ পৌনে দু’ঘণ্টার ঘটনা। ফলে ছবি চলাকালীন কেউ পোশাক বদলায় না। ‘ছবির সময়’ আর ‘বাস্তব সময়’ মিলে এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেটা হল, শিল্পপতি রায়বাহাদুরের কনিষ্ঠা কন্যা মণীষার সঙ্গে বিলেতফেরত প্রণব ব্যানার্জির পরিণয়ের পাকা কথা।

কিন্তু মণীষা কী ভাবছে? বাবার কথা মেনেই কি তাকে নির্ধারণ করতে হবে নিজের জীবন?

প্রায় প্রতিটি চরিত্র কুয়াশায় অস্পষ্ট থাকে। কাঞ্চনজঙ্ঘার মতোই, প্রায় সকলেই যেন কুয়াশাবৃত।

প্রেক্ষাপটই যেন অমোঘ তুলিটানে তৈরি করে দেয় ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ ছবির চরিত্রদের মনস্তত্ত্ব। ছবির বহুমাত্রিক বিন্যাস যেন সংগীতের মতো দৃ্শ্য থেকে দৃশ্যান্তরে ছড়িয়ে যায়, উপাদানগুলি পরস্পরকে স্পর্শ করে কিংবা সংঘাতে লিপ্ত হয়। সেই বিন্যাস থেকে নির্গত হয়, প্রধানত অভিজাত শ্রেণির বাঙালির নানা জটিল ব্যক্তিগত ও সমাজতাত্ত্বিক দিক।

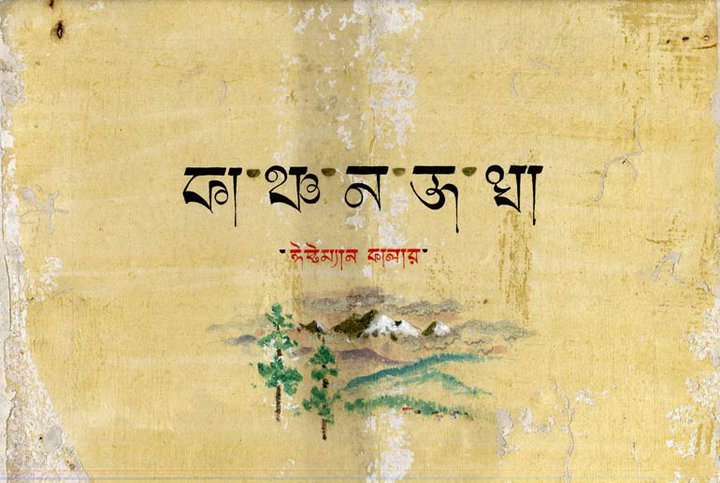

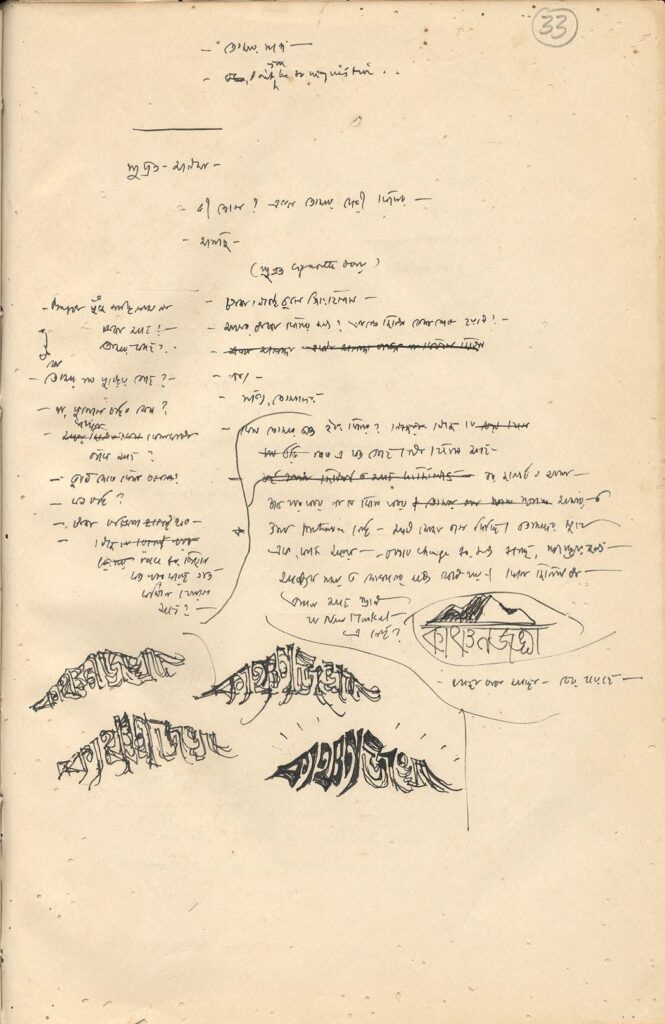

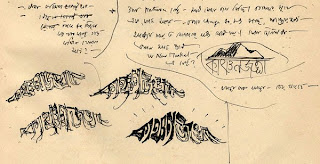

‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ সত্যজিৎ রায়ের চিত্রকর্মে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর এই অষ্টম ছবিটি প্রথম পর্বের একটির পর একটি সাদা-কালো ক্লাসিক ছবির মাঝে, হঠাৎ সম্পূর্ণ রঙিন একটি ছবি। এরপর প্রায় পুরো দশ বছর তিনি আর রং ব্যবহার করবেন না। দ্বিতীয়ত, এই প্রথম সাহিত্যের ‘দাসত্ব’ থেকে মুক্ত তাঁর চিত্রনাট্যটি আদ্যন্ত তাঁর ভাবনা। এটি উপন্যাস বা নাটক হতে পারত না, এটি আদ্যন্ত চলচ্চিত্র, অ্যান্ড্রু রবিনসনকে বলেছিলেন তিনি।

পুরো ছবির আবহসংগীত তিনিই রচনা করেছেন। এবার ‘ওত্যর’ (auteur) হিসেবে চলচ্চিত্র মিডিয়ামের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার ঘোষিত হল।

সত্যজিৎ জানিয়েছেন যে, দর্শকের সঙ্গে ছবি দেখতে বসে তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন— এটি সমকালের চেয়ে অনেক এগিয়ে। সেকথা যে কতটা সত্য, তা অনুভব করা শক্ত নয়। ১৯৬২ সালে এমন অভিনবত্বের জন্য বাংলা ছবি একেবারেই প্রস্তুত ছিল না।

‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ যেন বহুকোণ হিরে। এক-একটি দিক উদ্ভাসিত হয় হঠাৎ। পাশ্চাত্য ক্লাসিক্যাল সংগীতের ‘রন্দো’ প্যাটার্নে পরিকল্পিত এই ছবি বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে একটি সুবিন্যস্ততায় ধরে রাখে। কুয়াশা সরিয়ে ছবির চরিত্রদের বুঝতে সাহায্য করে।

‘As a cineaste I owe much to music. Musical forms like the symphony or the sonata have much influenced the structure of the films… Kanchenjungha is a kind of rondo, in which one begins by introducing the elements A B C D E, that returns a certain number of times. In cinema the use of a musical structure permits taking liberties with the material chosen and retained. I do not like arbitrary characters, disarticulated, cut off from life, as in certain modern paintings. I direct my films in harmony with the rhythm of human breathing.’

(‘Cahiers du cinema’, 1964)

হারমোনিতে প্রধান সুর যদি হয় মণীষা (অলকনন্দা রায়) ও প্রণব ব্যানার্জির (এন বিশ্বনাথন) কোর্টশিপ-অন্তে বিবাহ সুনিশ্চিত করা, তবে সংলগ্ন এপিসোডগুলির অবলম্বন ইন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্যালক বার্ড-ওয়াচার জগদীশ (পাহাড়ী সান্যাল), বড় মেয়ে অণিমা (অনুভা গুপ্ত) ও শঙ্করের (সুব্রত সেন) দাম্পত্য সমস্যা, বেকার যুবক অশোক (অরুণ মুখোপাধ্যায়) ও তার হাঁপানি সারাতে আসা কাকা (হরিধন মুখার্জী), মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করা পুত্র অনিল (অনিল চট্টোপাধ্যায়), তার নাক-উঁচু ইঙ্গবঙ্গ বান্ধবীরা, এবং একটি সরল পাহাড়ি বালক। আর আছে তার অপার কুয়াশায় ঢাকা রহস্য নিয়ে বৃক্ষরাজির ওপারে এক বিরাট নিঃশব্দ চরিত্র— হিমালয়।

১৯৬২ সালের একটি সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ বলেছিলেন, ‘ওরা সবাই মানুষ। ওদের সত্য আছে, ভ্রান্তিও। শিক্ষা, পরিবেশ, সংস্কার, এই সবেই ওদের মানসিকতা নিয়ন্ত্রিত। শুধু একটি কথা। ইন্দ্রনাথের ছিল একটি আত্মতুষ্টিভাব, ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন ইত্যাদি ব্যাপারে কতগুলি বদ্ধমূল ধারণা— যা আজ অচল। এ-কাহিনির সমাপ্তি যেন তাকে সেই কথাটাই ইশারায় জানিয়ে দিয়ে গেল।’

তাঁর চলচ্চিত্রে প্রথম রঙ ব্যবহার নিয়ে সেই সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ আরও বলেন, ‘প্রথমত এ-কাহিনিতে বিভিন্ন মুড রঙের ব্যবহার ছাড়া প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। রোদ-মেঘ-কুয়াশার তফাৎ সাদা-কালোয় এত পরিষ্কার ভাবে করা যেত না।’

দ্বিতীয়ত, উচ্চমধ্যবিত্ত ইঙ্গবঙ্গ সমাজে পোশাকের রঙটা অনেক ক্ষেত্রেই চরিত্রের পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়। ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ দুই ঘণ্টার গল্প। পাত্রপাত্রীর সাজসজ্জার কোনও পরিবর্তন নেই সারা ছবিতে। তাই ফিরে ফিরে যখন যখন বিশেষ বিশেষ চরিত্রের বিশেষ বিশেষ সাজসজ্জার রঙগুলি চোখার সামনে আস্তে থাকে, তখন এই রংগুলি একটা ‘পোয়েটিক এলিমেন্ট’-এর কাজ করে। এ-ও সাদা-কালোয় সম্ভব হতো না।… সব মিলে রঙকে একটি বিশেষ কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছি।’ (‘সাক্ষাৎকার সংগ্রহ’, পৃ: ৪৩১)

শুধু প্রকৃতি নয়, পোশাকের রং ছবির সুর তৈরি করে।

ইন্দ্রনাথ (ছবি বিশ্বাস) : আভিজাত্যের ছাপ, সুরুচির পরিচয়। ডাবল-ব্রেস্টেড নীল স্যুট, বুক পকেট থেকে গাঢ় লাল রঙের সিল্কের রুমালের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। চুরুট খান। অতিরিক্ত হামবড়াই? খেতাবদায়ক ইংরেজদের ভক্ত। হাঁচির শব্দ শুনে থেমে যান।

লাবণ্য (করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়) : গরদের শাড়ি।

মণীষা (অলকনন্দা রায়) : কমলা রঙের সিল্কের শাড়ি ও ব্লাউজ। কানে কিছু পরতে ভুলে গেছে।

জগদীশ (পাহাড়ী সান্যাল) : স্যুটের বদলে গাঢ় সবুজ রঙের জ্যাকেটের সঙ্গে হালকা বেগুনি প্যান্ট।

প্রণব ব্যানার্জি (এন বিশ্বনাথন) : টুইডের জ্যাকেট। বিলিতি স্টাইলে অভিবাদন জানায়। অ্যাকসেন্টে ইংরেজির ছাপ।

অশোক (অরুণ মুখোপাধ্যায়) : ধার করা ঢলঢলে প্যান্ট।

অনিল : ফুর্তিবাজ, যা তার কার্ডিগানের রং আর মাথার টুপি দেখে বোঝা যায়।

অণিমা : স্ট্রাইপড (কারাবন্দি?) শাড়ির সঙ্গে রং মিলিয়ে হালকা বেগুনি রঙের চেরি জাতীয় ফুলের গুচ্ছ তার খোঁপায় গোঁজা।

কখনও দৃশ্যপট দেখে চমকে উঠতে হয়, মনে হয় ভ্যান গঘের চিত্রপট। পথের বাঁকগুলি যেন সূক্ষ্ম তুলিটানে আঁকা মানবচরিত্রের নানা বাঁক। পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে যে চরিত্রগুলির নানা বৈশিষ্ট্য অজান্তে পাপড়ির মতো উন্মোচিত করে দেওয়া যায়, এই ছবি তার উদাহরণ। অনেকগুলি চরিত্রকে তাদের মূল স্রোত থেকে আলাদা করে এনে কাঞ্চনজঙ্ঘার পশ্চাদপটে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে ধরার প্রক্রিয়ায় সত্যজিৎকে সাহায্য করেছে তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভারসাম্য (balance) ও প্রতিসাম্যের (counterpoint) বোধ।

অ্যান্ড্রু রবিনসন অত্যন্ত সঠিক ভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন অন্য একটি পাহাড়ে—শিলংয়ে— উন্মোচিত রবীন্দ্রনাথের ‘শেষের কবিতা’-র কথা, যা আশ্চর্যজনকভাবে আর কেউ বলেনি। রবীন্দ্রনাথের থেকে সত্যজিতের আধুনিকতার পার্থক্য বিশেষভাবে চোখে পড়বে আমাদের। সেখানে বাস্তব ও আদর্শের ছবির শুরুতেই জানতে পারি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এই মেঘ যেন উৎকণ্ঠার প্রতীক। আগেই বলেছি, পুরো ছবিটি মূলত আবর্তিত হচ্ছে পাঁচটি কোম্পানির চেয়ারম্যান ব্রিটিশ খেতাবধারী ইন্দ্রনাথের পছন্দের উপযুক্ত বিলেতফেরত পাত্র প্রণব ব্যানার্জির সঙ্গে কন্যা মণীষার বিবাহের সম্ভাবনা নিয়ে। তিনি জগদীশকে বলেন,

‘আজকের দিনটা বড় crucial হে, বুঝেছ brother-in-law!… ছেলেটিকে যদি জামাই হিসেবে পাওয়া যায়, it will be a real acquisition.’

ভগ্নীপতি শংকর মণীষাকে বলে,

‘একটা কথা শুনবি আমার?’

মণীষা : কী?

শংকর : প্রেমে না পড়ে বিয়ে করিস না।

মণীষার ভাবলেশহীন চাহনি।

শংকর যোগ করে, ‘Eligible means nothing.’

শংকর অণিমাকে বলে, ‘বেচারা মণি!… তাকে তোমরা দড়িতে বেঁধে খেলাচ্ছ।’

এই অকপটে বলা স্নেহার্দ্র কথাটি ছবির প্রায় মর্মবিন্দু হয়ে থাকে। বহিরঙ্গ আর অন্তর্মানচিত্র এক নয়, আর প্রতিটি সিদ্ধান্তের পিছনে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব অসীম। একটু পরেই অবজারভেটারি হিল রোডে সান্ধ্য-ভ্রমণের সময় ইন্দ্রনাথ-রূপী ছবি বিশ্বাস জিজ্ঞেস করেন, ভাবগতিক কীরকম বুঝছ?

লাবণ্য : কী জানি।

ইন্দ্রনাথ : জান না?

লাবণ্য : মেয়ের মনের চাবিকাঠি তো আমার হাতে নেই।

ইন্দ্রনাথ : মণি নিজে কিছু বলে না?

লাবণী : চাপা মেয়ে, জানোই তো।

ইন্দ্রনাথ : হুঁ, তুমি কী ভাবছ?

লাবণ্য : আমি কিছু বুঝি না।

ইন্দ্রনাথ : না, না, তোমার নিজের ইনস্টিংক্ট কী বলে, তাই বলো না। তুমি তো মেয়েমানুষ, আর নেহাত মুখ্যুও নও।

লাবণ্য : ছেলেটি তো ভালই।

ইন্দ্রনাথ : Exactly! শুধু ভাল নয়, লাখে একটা। Starting salary 1200 per month. আর মনুও যে বেশ ঝুঁকেছে, সে তো আমার ছানি পড়া চোখেই—

মণীষা আর মি. ব্যানার্জির সম্ভাব্য সম্পর্কের পুঙ্খানুপুঙ্খ দ্বিরায়তনিক বিশ্লেষণ এই ছবিতে আতস-কাচের নিচে রাখা হয়েছে। ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্তে বাঙালি মানসিকতার বিবর্তনের ক্ষেত্রে এই আলোচনা/বিশ্লেষণ/বিতর্ক খুব গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যানার্জি মণীষার জন্য ফুল আবিষ্কার করে (‘তুমি যে ফুলটার কথা বলেছিলে, সেটা আমি discover করেছি।… জলাপাহাড় রোডে ‘There’s a whole cluster of them’), মণীষাকে বলে, ‘তোমার কানের গয়নাটা admire না করে পারছি না। মণীষা জানায়, ‘ওটা আপনারই দেওয়া।’ ‘Really?’ ‘এত জিনিস দিয়েছেন যে নিজেই ভুলে গেছেন।’

ব্যানার্জি মণীষার হাতে একটি লাল ফুল দেয়।

—এটাই তো?

—হ্যাঁ, এটাই।

—I had to make extensive trips to locate it.

মণীষা : (অপ্রস্তুত) সত্যি?

ব্যানার্জি : বিশ্বাস হচ্ছে না?

মণীষা : জানি না!

ব্যানার্জি হাসে। ‘Well, don’t believe it. It’s not true. আমাদের হোটেলে এক

ভদ্রলোক আছেন, তাঁকে describe করতেই তিনি জলাপাহাড় রোডের কথা বলে দিলেন।’

—ওঃ!

—অবশ্য উনি না বললে আমি সত্যিই খুঁজতাম।

—Thank you!

তারা পাশাপাশি হাঁটে। একটি বছর দশেকের নেপালি ছেলে তাদের পিছু নিয়েছে।

মণীষা : এদিকটা খুব সুন্দর।

ব্যানার্জি : আমার যেটা কাজের জায়গা হবে, সেটাও খুব সুন্দর। তিনদিকে পাহাড়, মাঝখানে লেক, লেক থেকে একটা সিঁড়ি সোজা আমার কোয়ার্টার্সের বাগানে এসে উঠেছে।… কিন্তু খুব lonely.

মণীষা : আপনার একা থাকতে ভাল লাগে না বুঝি?

ব্যানার্জি : কী করে লাগবে মণীষা? I am not a hermit, I’m a normal human being! অবিশ্যি, If it has to be a choice between uncongenial company and loneliness, তাহলে আমি একাই prefer করব।

সে মণীষার দিকে ঘেঁষে আসে।

ব্যানার্জি : কিন্তু ধরো, যদি তোমার মতো কেউ থাকত!

মণীষা : Thank you!

[সে ব্যানার্জিকে এড়ানোর চেষ্টায় দ্রুত এগিয়ে যায়। পিছন-পিছন ধাওয়া করে ভিখিরি ছেলে। ‘বাবু পোইসা, পোইসা বাবু…’]

ধনী-কন্যা মণীষা অনুভূতিশীল, প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির ছাত্রী, রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে-বাইরে’ পড়েছে, বঙ্গবাসী কলেজের নিম্নমধ্যবিত্ত অশোককে ছোট করে দেখে না, মৃদু ইংরেজিয়ানার কারণে ‘snow’ এবং ‘mist’ বলে। কিন্তু ব্যানার্জির সামনে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তার সৌন্দর্যচেতনা আর মুক্ত মন অন্য কিছু চেয়েছে। তার চোখ বারবার কুয়াশায় হারিয়ে যায়। এই রহস্যময় অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে তার নরম মন ব্যানার্জিতে নিবদ্ধ থাকতে পারে না।

ব্যানার্জি যখন বিপরীতধর্মী মানুষের বন্ধুত্বের প্রসঙ্গ তোলে, মণীষার মনে পড়ে সন্দীপ আর নিখিলেশের কথা, কিন্তু ব্যানার্জি ‘ঘরে-বাইরে’ পড়েনি। সত্যজিৎ কোনও মন্তব্য করেন না, শুধু ক্যামেরার পিছন থেকে দেখেন, ও দেখান। এই নির্মোহ বিশ্লেষণকে কীটস্-কথিত ‘Negative Capability’ বলা যায়, অর্থাৎ, শিল্পের শেষ অভীষ্ট।

শুধু লাবণ্য (করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়) জানেন, কোথাও একটা ভুল হতে যাচ্ছে, কিন্তু প্রবল প্রতাপশালী স্বামীকে বলতে দ্বিধা করেন। ইন্দ্রনাথ : ‘তোমার কীসে খট্কা লাগছে বলো তো?’ লাবণ্য : ‘না। কিছু না।’ শেষপর্যন্ত তিনি দাদার মাধ্যমে মণির কাছে বার্তা পাঠান যে, শেষ সিদ্ধান্ত তারই।

দু’টি মেয়ের সঙ্গে বখে যাওয়া অনিলের (অনিল চট্টোপাধায়) ফ্লার্টিং দেখানোর বিপরীতে সত্যজিতের ক্যামেরার লেন্স নির্মোহভাবে নেমে আসে ব্যানার্জি আর মণীষার ওপর। কখনও ত্রিকোণ তৈরি করে ব্যানার্জি, মণীষা এবং ধার করা প্যান্ট পরা পঞ্চাশ টাকা টিউশানি করা অশোককে নিয়ে। পক্ষীবিশারদ জগদীশের (পাহাড়ী সান্যাল) বাইনোকুলার আকাশের পাখি থেকে নেমে এসে সেই মানব-ত্রিকোণের ওপর অধিষ্ঠিত হয়। উড়ে এসে জুড়ে বসা অশোককে নিয়ে তার কৌতূহলের শেষ নেই। ব্যানার্জির সঙ্গে তার পার্থক্য বুঝতে জগদীশের অসুবিধে হয় না। তিনি যখন ‘some very strange birds’-এর কথা বলেন, তাতে কি অশোকের উল্লেখ?

ধনী-কন্যা মণীষা অনুভূতিশীল, প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির ছাত্রী, রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে-বাইরে’ পড়েছে, বঙ্গবাসী কলেজের নিম্নমধ্যবিত্ত অশোককে ছোট করে দেখে না, মৃদু ইংরেজিয়ানার কারণে ‘snow’ এবং ‘mist’ বলে। কিন্তু ব্যানার্জির সামনে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তার সৌন্দর্যচেতনা আর মুক্ত মন অন্য কিছু চেয়েছে। তার চোখ বারবার কুয়াশায় হারিয়ে যায়। এই রহস্যময় অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে তার নরম মন ব্যানার্জিতে নিবদ্ধ থাকতে পারে না।

আন্তঃসম্পর্কের এই জটিল উপস্থাপনা বৃত্তের মতো ঘুরে ঘুরে সাংগীতিকতার আবহ তৈরি করে। এই কাচশিল্পের মতো সূক্ষ্মতা সত্যজিৎ রায়ের অন্যতম শক্তির দিক। গ্রাফিক চিত্রপট নির্মাণ, বৃত্তাকার সাংগীতিক বিন্যাস এবং চরিত্র সৃষ্টির অন্তর্দৃষ্টি ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’-য় এক অপূর্ব নিপুণতায় পৌঁছয়। প্রকৃতির সুরের সঙ্গে শিল্পকে মেলানো কি সহজ কথা?

জগদীশ অশোককে বলেন, এক গূঢ় সংযোগের কথা। তিনি জানান, হৃষীকেশে যে ভদ্রলোকের কাছে তিনি পাখির নেশা ধরেছিলেন, তিনি বলতেন, আমাদের রাগরাগিণীর উৎপত্তি হয়েছে আসলে পাখির গান থেকে। এই অন্তর্নিহিত সুরসাম্য ‘কাঞ্চনঞ্জঙ্ঘা’ ছবির প্রাণ। সেই সুর কখনও বেসুরো হয়, অনিলের অগভীর আচরণে, বড় মেয়ে অণিমা ও শঙ্করের পাথর হয়ে যাওয়া সম্পর্কে, লাবণ্যের একাকিত্ব ও বেদনায়। ছবির শেষে তা পাহাড়ি বালকের আকস্মিক উদাত্ত সুরধারার কাছে অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। এ যেন মহাপ্রকৃতির জয়। কারণ তা মণীষা ও ব্যানার্জির অসম মিলন-সম্ভাবনা সম্পর্কে ছবির প্রধান দুশ্চিন্তা থেকে আমাদের মুক্ত করে।

একটি দৃশ্যে আমরা দেখি গাছের গুঁড়ির পাশে মণীষা দাঁড়িয়ে। হঠাৎ দূরে কুয়াশার মধ্য দিয়ে ব্যানার্জিকে দেখতে পেয়ে সে দ্রুত একপাশে সরে গিয়ে গাছের আড়ালে নিজেকে লুকোয়। ওই অপরূপ রূপবতী কন্যা তখন প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গাছ হয়ে গিয়েছে।

অশোক যখন রায়বাহাদুরের দেওয়া চাকরি প্রত্যাখ্যান করে সে প্রাকৃতিক পরিবেশের কথাই বলে।

‘চাকরিটা বোধহয় নেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু… হঠাৎ কী যে হয়ে গেল! এই জায়গা বলেই বোধহয়, জানেন। এরকম দৃশ্য তো এর আগে দেখিনি কখনও। এই বিরাট হিমালয়… এই থমথমে ঝাউগাছ… এই রোদ, এই মেঘ, এই কুয়াশা… কেমন যেন অবাস্তব, স্বপ্নরাজ্যের মতো। মাথাটাথা সব কীরকম গোলমাল হয়ে গেল। আমি যেন আর আমি নই। একটা কেউকেটা… একটা hero… একটা giant!…।

এইসব জায়গায় এলে সাহসটা বেড়ে যায়। আপনার বাড়েনি? আমার তো রক্ত একেবারে ধাঁ করে মাথায় চড়ে গেল। এত সহজে হয়ে যাবে চাকরিটা? যাঃ শালা— নেব না। যেমন চলছে চলুক। স্ট্রাগল করব— যা থাকে কপালে। হোক না পাঁচটা কোম্পানির চেয়ারম্যান, হোক না রায়বাহা…’

এ তো একদিক থেকে ভিন্ন এক স্তরে মণীষারও কথা, যে চাপিয়ে দেওয়া মনোভাব অস্বীকার করে যখন সে নিঃশব্দে ব্যানার্জিকে প্রত্যাখ্যান করবে। মণীষার অতি-সূক্ষ্ম অভিনয় অশোকের সরল স্থূলতার বিপরীত মেরুর, কিন্তু কোথাও তা একই সঙ্গে এক সামন্ত্রতান্ত্রিক প্রবণতার বিরোধিতা করে। এইখানে প্রকৃতির জিত।

ব্যানার্জির বিখ্যাত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য, যা সত্যজিতের অসাধারণত্বর পরিচায়ক : আজকের এই Romantic surroundings-এ তোমার হয়তো মনে হচ্ছে love is the most important thing in the world. কিন্তু তুমি যখন তোমার স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরে যাবে, তখন যদি কখনও মনে হয় যে, security জিনিসটা প্রেমের চেয়েও বড়— কিংবা security থেকেও love grow করতে পারে— তাহলে তখন আমাকে জানিও, কেমন?

মণীষা : ওঃ— আর— এখন?

ব্যানার্জি : এখন you are free!

কুয়াশা সরে গিয়েছে। চরিত্রদের কুয়াশাও। আমরা দেখি একটি কবিতা আঁকা হয়ে যাচ্ছে পর্দার ওপরে। অবজারভেটরি হিল রোড। মণীষা এখনও মন্ত্রমুগ্ধের মতো একই জায়গায় একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশ দিয়ে একটি নেপালি যুবক ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায়। মণীষার অভিনয় যেন শিল্পীর তুলিটান।

তার জন্য আনা চকলেটটি ব্যানার্জি শেষপর্যন্ত নেপালি বালককে দিয়ে দেয়। বলে, নে, তোরই জিত। চকলেট ছাড়াও ফুল খায় ছেলেটি, সে তো প্রকৃতির সন্তান। যেন ম্যাজিক রিয়েলিজম। সত্যজিৎ রায় অ্যান্ড্রু রবিনসনকে বলেন, ‘He symbolised Darjeeling for me because he was the only rooted character.’ (Robinson, p: 139)

সন্ধে নেমে আসছে। সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু এখন দেখা যায় দূরের পর্বতশ্রেণির মাথায়। মণীষা অশোককে আমন্ত্রণ জানাবে কলকাতায় তাদের বাড়ি আসার জন্য। বলে, ‘আমার নাম কিন্তু মণিকা নয়!’

—তাই বুঝি? তবে?

মণীষা : (মৃদু হেসে) মণীষা।

এই দিকটি আমায় ধরিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং অলকনন্দা রায়। মণিরত্ন নয়, মণীষা, শিক্ষা, বুদ্ধি। সত্যজিৎ রায়ই পারেন, চরিত্রের ওপর এমনভাবে আলো ফেলতে।

ছবির মূল মানবিক বার্তা হল শ্রদ্ধা। কোনও সাদা-কালোয় ব্যক্তি বা শ্রেণির বিচার হয় না। ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ ছবির বুক চিরে যেমন বেজে ওঠে লাবণ্যের ‘এ পরবাসে রবে কে’, তেমনই আমাদের কঙ্কাল কেঁপে ওঠে জগদীশের কথায়, যখন তিনি বলেন যে, পাখিরা একদিন ‘nuclear tests-এর মধ্যে radiation-এর জন্য আর আসবে না। হয়তো মাথার গোলমাল হয়ে পথ ভুলে যাবে। কিংবা হয়তো সেই sense-টাই হারিয়ে ফেলবে কিংবা হয়তো মাঝরাস্তায় মরে গিয়ে টুপ টুপ করে বৃষ্টির ফোঁটার মতো ঝরে পড়বে।’ আমরা বৃত্তের মতো ঘোড়ায় চড়ে ঘোরে অণিমা আর শঙ্করের ছোট মেয়ে।

অপরূপ রূপবিভায় অগ্নিশিখার মতো জ্বলে একটি আশ্চর্য মেয়ে, সত্যজিতের শ্রেষ্ঠ চরিত্রদের একজন— মণীষা। সে যে বাঁচতে চাইছে। পর্বতশ্রেণি অবশেষে রঙের লীলায় উদ্ভাসিত হয়েছে, যা দেখার সময় নেই কারও। মিটিং পয়েন্টে এসে ইন্দ্রনাথ দেখেন, কেউ আসেনি। সকলে নিজ নিজ সমস্যায় ব্যস্ত। বিপন্ন একাকিত্বে সকলের নাম ধরে আর্তনাদ করে ওঠেন রায়বাহাদুর। তিনি জানেন না, ইতিহাস তাকে মুছে ফেলতে চায়। রেলিংয়ের ওপর বসে শহরের মানুষের ছোট ছোট দুঃখ-সুখকে যেন ব্যঙ্গ করে সেই ভিখিরি বালক তখন গাইছে অপরূপ এক মন খুলে হেসে নেওয়ার গান। রেলিংয়ের ওপর বসে সেই গান গাওয়ার দৃশ্য বিশ্ব-চলচ্চিত্রের একটি শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত।