খুব দূরে তাকাতে হবে না, চোখ মেলে একবার বাংলা বর্ণমালাটাই দেখুন— ‘জ’ আর ‘ঝ’ পাশাপাশি। ‘জ’-এ জীবন, ‘ঝ’-এ ঝামেলা। জীবন আছে মানে, তৎসঙ্গে ঝামেলাও আছে। ঝামেলাহীন জীবন হলে ভাল হত; কিন্তু, বাস্তবে তা হয় না। যতদিন দাঁড়ি না পড়ছে, জীবনের দাঁড় বাইতে-বাইতে— ‘ম’-এ মলম খুঁজে চলা। আর, সে জিনিস মজুত সিনেমার কাহিনিতেও। চিত্রনাট্যের গলিঘুঁজির পরিভাষায় যার গালভারী নাম, ‘মেন্টর’।

নায়ক বা নায়িকা যখনই কোনও সমস্যায় পড়ে, খেয়াল করে দেখুন, কোনও না কোনও চরিত্র হাত রাখে তার পিঠে। সে লড়াই করতে শেখায়, উঠে দাঁড়াতে শেখায়। কখনও-কখনও হয়তো খুব সোচ্চারে নয়, শুধু আলতো করে খুলে দেয় অন্য দুনিয়া। কোনও-কোনও কাহিনিতে এরকম চরিত্রই থাকে প্রধান ভূমিকায়— যে আমাদের ফিসফিসিয়ে বলে, রোজ-রোজ ঘাড় নীচু করে মার খাও কেন? এই ঘেশকুটে জীবন থেকে মুখ তুলে তাকাও! রক্তাক্ত হয়ে পড়ে যাওয়ার আগে, আর-একটা ঘুষি মারো প্রতিপক্ষকে! চিরঘুমের আগে রেখে যাও ঝিলমিল হাসি! মনে পড়ছে? হ্যাঁ, ‘চক দে! ইন্ডিয়া’-র কবীর খান (শাহরুখ খান)। বা, ‘আনন্দ’-এ নাম-ভূমিকায় রাজেশ খান্না।

আরও পড়ুন: ফর্সা হওয়ার মলমের চেয়ে, চিত্তশুদ্ধির মলম— ভারতে বেশি জরুরি! লিখছেন প্রহেলী ধর চৌধুরী

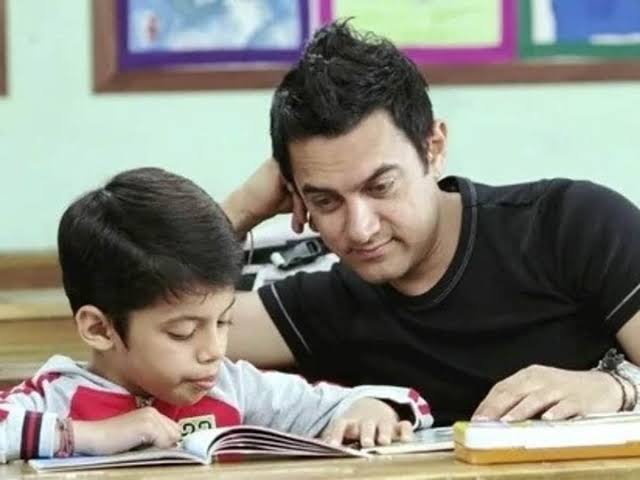

লজ্জার হলেও এ-কথা খাঁটি সত্য, এ-সব চরিত্রের সিংহভাগ পুরুষের দখলে। ‘হীরক রাজার দেশে’-র উদয়ন পণ্ডিত হোক বা ‘কোনি’-র ক্ষিদ্দা (দু’টি চরিত্রেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়), ‘তারে জমিন পর’-এ রাম শঙ্কর নিকুম্ভ (আমির খান) হোক বা ‘ব্ল্যাক’-এ দেবরাজ সাহাই (অমিতাভ বচ্চন), ‘ইকবাল’-এ মোহিত মিশ্রা (নাসিরউদ্দিন শাহ) হোক বা ‘মোহব্বতেঁ’-র রাজ আরিয়ান মালহোত্রা (শাহরুখ খান)— ঘুরেফিরে আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে শেখায় পুরুষরাই। যদিও তর্কের খাতিরে, কেউ-কেউ নাম নিতে পারেন, ‘জয় জয়ন্তী’-তে জয়ন্তী বোস (অপর্ণা সেন) বা ‘কুইন’-এ রানি মেহরা (কঙ্গনা রানাওয়াত) বা ‘ওয়েক আপ সিড’-এ আইশা ব্যানার্জির (কঙ্কণা সেনশর্মা)। ঠিক আছে, বুঝলাম— এসব নারী চরিত্রও আমাদের শিখিয়েছে, জীবনের গতি শুধু একই খাতে বয় না। কিন্তু, ডেটা জোগাড় করে দেখবেন, গল্পে-কাহিনিতে সমস্যার মোকাবিলায় পুরুষের হাজিরা যত— নারীমুখ তত নেই।

আমরা দর্শকদের অধিকাংশই পুরুষ মনের। পুরুষের চোখ দিয়ে দেখা ও বোঝা— মোটামুটি জাগতিক যা কিছু। ঢিসুম-ঢিসুম থেকে শুরু করে ঘিলুর জিলিপিপ্যাঁচ অথবা আশ্রয়বৃক্ষ— সবেতেই কি শুধু ছেলেরা? মেয়েরা পর্দায় আসে কেবল মিনমিনে নাচ আর তুলতুলে সংলাপ নিয়ে? ঠিক আছে, তাই-ই সই। তাহলে, তুলতুলে কয়েকটি চরিত্র নিয়েই কথা হোক আজ। কারণ, মলম আসলে নরম এবং তুলতুলেই।

যে আমাদের ফিসফিসিয়ে বলে, রোজ-রোজ ঘাড় নীচু করে মার খাও কেন? এই ঘেশকুটে জীবন থেকে মুখ তুলে তাকাও! রক্তাক্ত হয়ে পড়ে যাওয়ার আগে, আর-একটা ঘুষি মারো প্রতিপক্ষকে! চিরঘুমের আগে রেখে যাও ঝিলমিল হাসি!

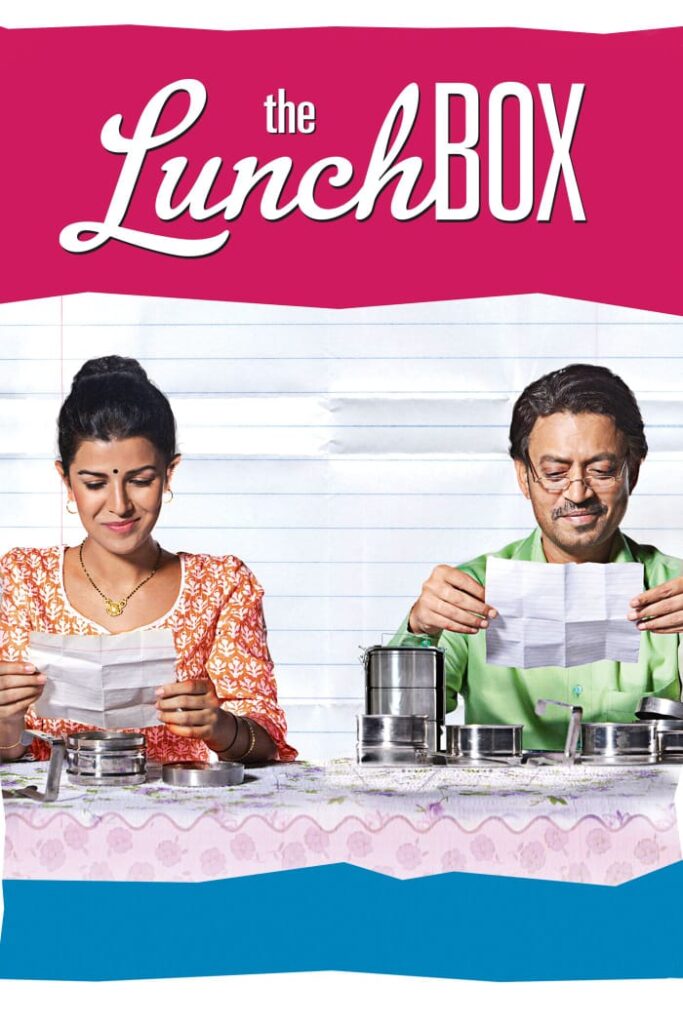

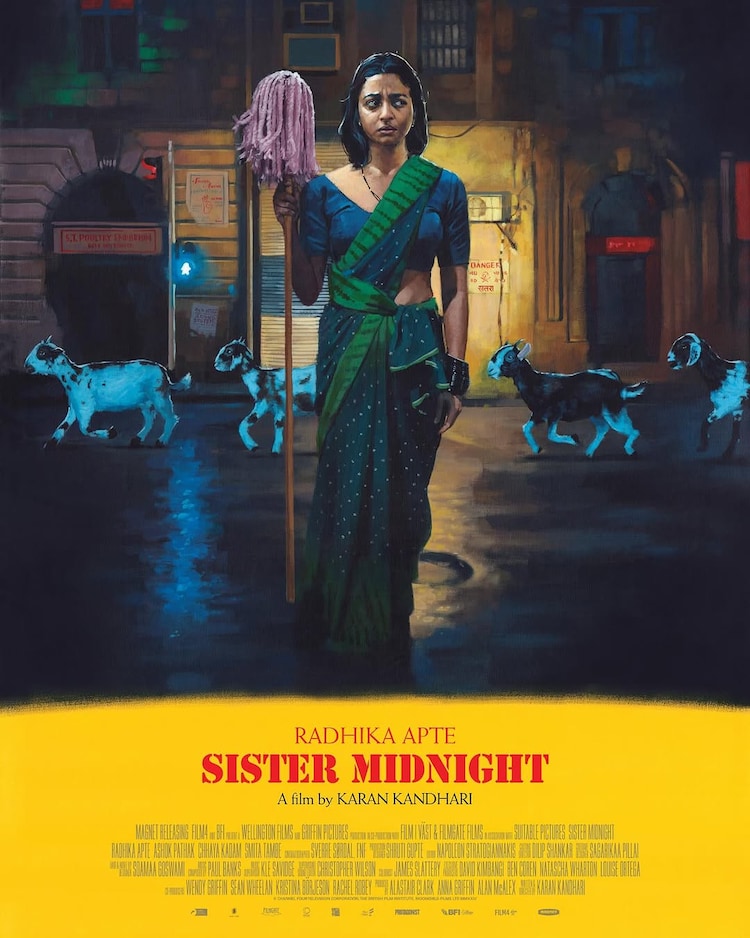

ঝামেলা বা সমস্যা সবসময়ে খুব প্রখর হয় না। এমনও তো হয়, কোনও-কোনও দিন— পৃথিবী বান্ধবহীন, আর তুমি থাকো রান্নাঘরে, একা! রান্নাঘর। শৈশব থেকে আমরা শিখেছি, ওখানে ছেলেদের কোনও কাজ নেই। হালফিলের ‘সিস্টার মিডনাইট’-এ অসহায় গোবেচারা গোপাল (অশোক পাঠক) যখন সদ্যবিবাহিতা ও শহরের ঘিঞ্জি বস্তিতে নবাগতা স্ত্রী উমাকে (রাধিকা আপ্টে) অনুরোধ করে যে, সে খুব বেশি কিছু আয় করে না, সুতরাং ঘরদোরটা চালানোর জন্য একটু হিসেব শেখা জরুরি— উমার ঝটিতি এবং তীক্ষ্ণ জবাব— ‘তুই রান্না করা শেখ! আমি হিসেব করতে পারি!’ গোপাল দাঁড়িয়ে থাকে মাথাহেঁট করে। উমার মতো এরকম কিছু বলতে শেখেনি, বলতে পারে না ইলা (নিমরত্ কৌর; সিনেমা: ‘দ্য লাঞ্চবক্স’)। সংসারে অবহেলিতা ইলা, শুধু এটুকুই জানে, পতিদেবের হৃদয়পথ এঁকেবেঁকে গিয়েছে পাকস্থলী হয়ে। আর তাই তার— সারাদিন কাটে নিত্যনতুন রান্নার কেরামতি আবিষ্কার করে; রান্নাঘরে একা— আধুনিক সভ্যতায় যে ঘরটি, নিশ্চয়ই গোটা বাড়ির মধ্যে সবথেকে ছোট (বাথরুমটা এখানে ধরবেন না, প্লিজ)।

ইলার একঘেয়ে জীবনে, রান্নাঘরের জানলা দিয়ে আমরা শুনি, এক বয়স্কা পড়শির গলা। গোটা সিনেমায় তাকে কোথাও দেখা যায় না, এমনকী কোনও আভাসও থাকে না অবয়বের। কিন্তু, সে-ই ইলার একমাত্র সখী; নাম, মিসেস দেশপাণ্ডে; ইলা তাকে ডাকে ‘আন্টি’ (কণ্ঠস্বরে: ভারতী আচরেকর)। দুই পড়শি আড্ডা দেয়, রসনারোচক রেসিপি জানায় একে অপরকে, শোনে নয়ের দশকের হিন্দি সিনেমার ঝর্ণামাখানো গান। থালাবাসন, কৌটোবাটা বোঝাই প্রায় ক্লস্ট্রোফোবিক পটভূমিতে, খোলা জানলার এক টুকরো আকাশে, ইলা যখন গ্রীবা বাড়িয়ে কথা বলে প্রতিবেশিনীর সঙ্গে, মনে হয়— সে যেন ওটুকুতেই মেলে দিয়েছে তার দু’খানি ডানা। টিফিনবাক্সের ডেলিভারি গোলমাল হয়ে গেলে, এই আন্টিই ইলাকে বাতলায় চিরকুট লেখার রাস্তা। আর, ধীরে-ধীরে, পর্দায় গড়ে ওঠে এক মৃদু ও অমলিন প্রণয়গীতি।

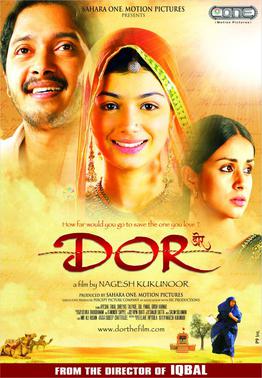

মালায়ালাম সিনেমা ‘পেরুমাঝাক্কালম’-এর হিন্দি রিমেক ‘ডোর’। মূল কাহিনিটা সত্যিই ঘটেছিল। মৃত্যুদণ্ড থেকে স্বামীকে বাঁচানোর জন্য, এক মুসলমান নারীর প্রয়োজন ছিল— সেই মৃত হিন্দুর, বিধবা স্ত্রীর ক্ষমাপত্র। মালায়ালামে এই কাহিনি ধরা হয়েছিল বেদনার সুরে। বেশিরভাগ দৃশ্য ছিল বৃষ্টিতে। হিন্দিতে ওই একই গাথা ধরা হল দুই নারীর বন্ধুতায়। মীরার (আয়েশা টাকিয়া) জীবন কাটে সুবিশাল অথচ বদ্ধ এক হাভেলিতে, অন্দরমহলে। মাঝেমধ্যে অনুমতি পায় এলাকার মন্দিরে যাওয়ার। আর সেইখানেই তার মেলামেশা, যোগাযোগ তৈরি হয় জিনতের (গুল পনগ) সঙ্গে। ক্রমাগত যুযুধান এ-দেশের দু’প্রান্তের, দু’ধর্মের, দু’আচার-অনুষ্ঠানের তরুণী খুঁজে পায় নিজেদের আত্মঝিলিক। বিস্তীর্ণ মরুভূমির বুকে, ঝাঁ-ঝাঁ তপ্তবালুতে দুই নারী কলকলিয়ে ওঠে অনাবিল নৃত্যে, হাসি ও ঠাট্টায়।

দেনা মেটাতে না পেরে, শ্বশুর রণধীর সিং (গিরীশ কারনাড) যখন স্থির করে বিধবা ও যুবতী পুত্রবধূকে বেচে দেবে ব্যবসায়ী চোপড়ার (নাগেশ কুকুনুর) কাছে— মীরা বুঝতে পারে, আসলে এই পুরুষচালিত সমাজে সে একজন দাসী মাত্র। সে একটা পণ্য, তার আঙিনায় সেটাই দস্তুর। ওদিকে সে জানে, বন্ধু জিনতও এসেছে নিজের স্বার্থে। তবু যদি এই পৃথিবীতে একজনেরও কিছু ভাল হয় তার হাত দিয়ে— এই ভেবে, জিনতকে সে দিতে আসে ক্ষমার বয়ান। জিনত ততদিনে জানে, মীরা ভাল নেই মোটেই, হাসিমূলে পুঁতে রেখেছে সে এক আকাশ মেঘ, যার রঙ তার পরনের জোব্বার মতোই। সবেমাত্র চালু হওয়া ট্রেনের দরজা থেকে জিনত যখন বাড়িয়ে দেয় হাত— দৌড়তে-দৌড়তে এসে মীরা উঠে পড়ে ট্রেনে, দম নেয়, হাঁপায়, হাসে, আবার হাঁপায়—কেবিন থেকে গার্ড ওড়ায় সবুজ পতাকা, দর্শকের দিকে— বাজি রেখে বলা যায়, ক্লাইম্যাক্সে ‘দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে’-র এমন নারী-সংস্করণ ভারতীয় সিনেমায় হয়নি।

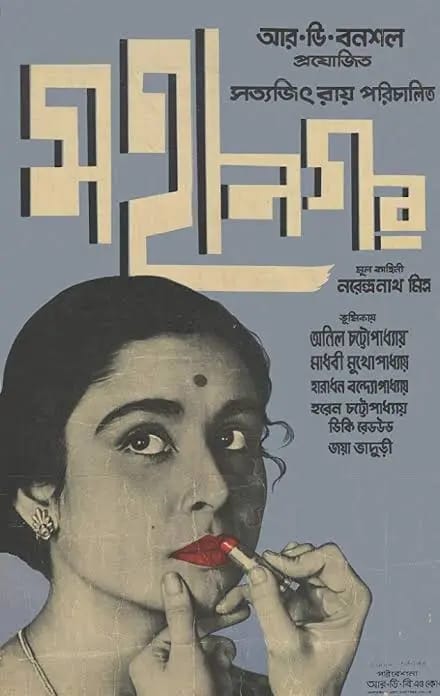

‘মহানগর’-এ আরতি মজুমদারের (মাধবী মুখোপাধ্যায়) সহকর্মী এডিথ সিমন্স (ভিকি রেডউড)। গৃহবধূ আরতি যখন সংসারটা সামলানোর জন্য, বাড়তি কিছু রোজগারের আশায় বেরোয় বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে— অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এডিথ তাকে চেনায়, পশ্চিমি আদবকায়দা, যেগুলো তৎকালীন মধ্যবিত্ত কলকাতায় অচ্ছুৎ। এডিথ তাকে বোঝায়, নারীর ব্যক্তিত্ব কীভাবে বদলে যায় লিপস্টিকের সামান্য প্রলেপে।

এরকমই দুই অসম নারী বন্ধু হয়, তামিল সিনেমা ‘অবল ওরু তোডার কথাই’-তে (বাংলায় রিমেক: ‘কবিতা’)। গোটা সংসারের জোয়াল একা কবিতার (সুজাতা) কাঁধে। হিমশিম কবিতার একমাত্র বন্ধু চন্দ্রা (জয়লক্ষ্মী)। চন্দ্রার জীবনদর্শন একেবারে উলটো মেরুতে। সে চায় জীবনকে বেপরোয়া ভোগ করতে। আর, সেটা সে করেও। ঘনঘন পালটায় প্রেমিক। বেলাগাম অবস্থায়, গর্ভবতী হয়ে পড়ে সে। যদিও, খুব একটা ভ্রূক্ষেপ নেই তার। ভিড় বাসে একদিন, যেখানে গিজগিজ করছে আমাদের রক্তাম্বর ‘সমাজ’— অবলীলায় কবিতাকে জানায়, গর্ভপাত করিয়েছে সে। ধ্বস্ত কবিতা, যে জানেও না কখনও কোনওদিন কোনও পুরুষ সংসর্গের সুযোগ সে পাবে কি না— সে যেন স্নান করে ওঠে নিষিদ্ধ সুখে, চন্দ্রার চোখে।

‘সিস্টার মিডনাইট’ দিয়েই শেষ করি এখানে। ঘরোয়া কাজ, যাকে আমরা ‘মেয়েলি’ কাজ হিসেবেই বলতে শিখেছি— সে কাজে অপটু উমার বন্ধুত্ব হয় ঠিক পাশের ঘরের অসমবয়সী শীতলের (ছায়া কদম) সঙ্গে। শীতল রান্না শেখায় উমাকে। শিখিয়ে দেয়, পুরুষজাতিটাই নির্বোধ; কোনও কিছুতে খুব কষে নুন-লঙ্কা মিশিয়ে দিলেই খেয়ে নেয় তারা। শহরের প্রকাণ্ড শব্দের দুরমুশের ফাঁকে, দু’জনে খুঁজে নেয় নিজেদের ডেরা— এলাকার পার্ক, যেখানে ছোট্ট সবুজ ঘাস-গালিচায় উমার কোলে মাথা পেতে নিশ্চিন্তে গল্প করে শীতল। আর, ঠোঁটকাটা উমা নির্দ্বিধায় সখীকে বলতে পারে তার স্বপ্ন, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা। সে স্বপ্ন দেখে, একদিন চলে যাবে দূর উঁচু পাহাড়ের মাথায়, অনেক ওপরে। কোনও পুরুষ আসা-যাওয়ার অনুমতি পাবে না সেথায়। সেখানে সে একটা মন্দির বানাবে, শুধুমাত্র যোনির মন্দির।