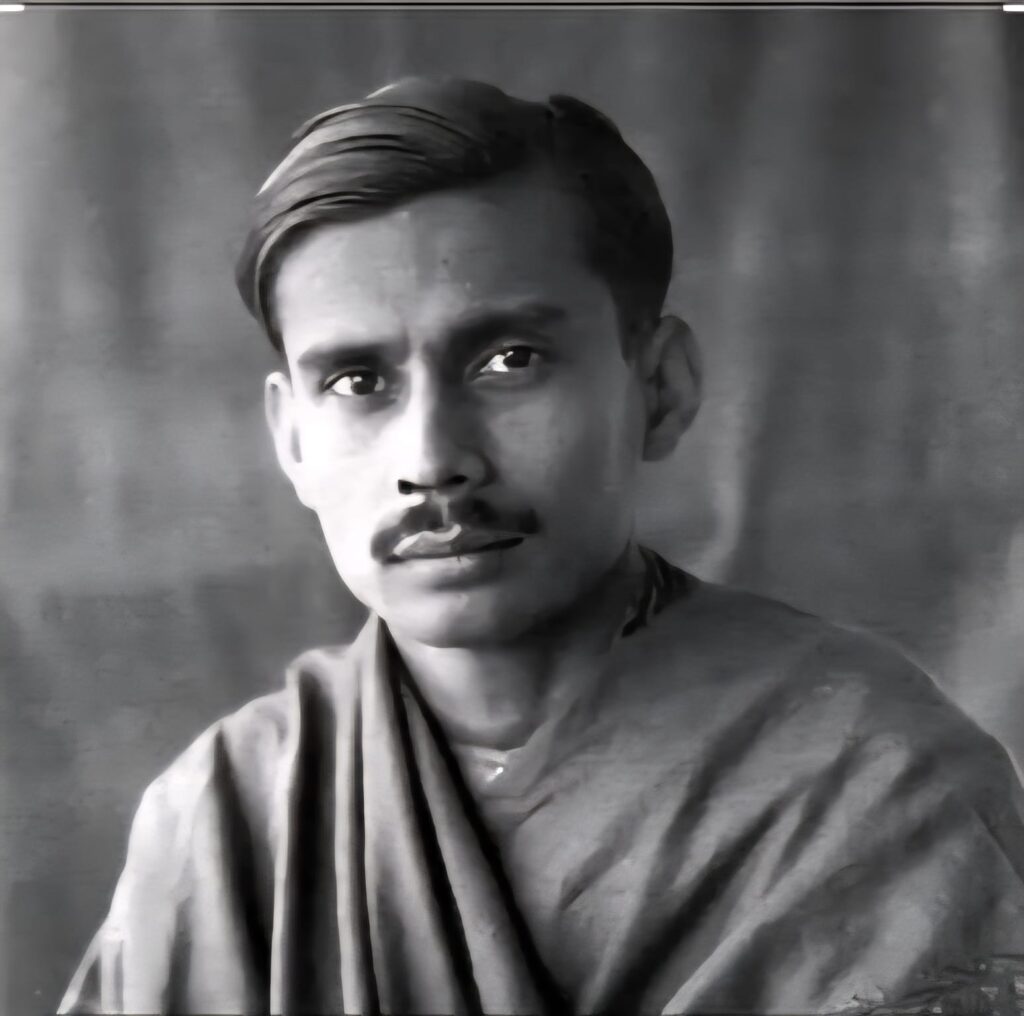

১৯৩৪। কলকাতা বেতারের সাত বছর। সেই উপলক্ষে বেতারের জন্মদিনের আগের দিন, ২৫ আগস্ট সন্ধ্যায় অভিনীত হল একটি নাটক। নাম ‘ঝঞ্ঝা’। নাটককার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (১৯০৫-১৯৯১) বলেছেন এ হল ‘রঙ্গনাট্য’।

এই মজার নাটকটি এক আশ্চর্য উদ্ভাবন। নাটকটি যখন ওই বছরে ‘বেতার জগৎ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন এই ‘ঝঞ্ঝা’ নাটকের একটা ইংরেজি নামও ছাপা হয়: ‘Strom in the Station’। স্টেশন বলতে অবশ্যই রেডিও স্টেশনকে বোঝানো হচ্ছে। আর নাটক সম্পর্কে শুরুতে লেখা হয়েছে : ‘It is a fun— pure fun my boy,/ There’s no sting, but everything to enjoy.’

নাটকটি মূলত বাংলা হলেও, তার মধ্যে এই ইংরেজিটুকু কেন? কারণ আছে। নাটকে যে ইংরেজি সংলাপও আছে অনেকটা। থাকবেই তো। নাটকটা যে রেডিয়োকে নিয়েই। আর নাটকের পাত্র-পাত্রী বা চরিত্র, তাঁরাও রেডিও-রই নিত্যদিনের কর্মী। কর্মী বলতে বেতার কেন্দ্রের সর্বাধ্যক্ষ, অর্থাৎ স্টেশন ডিরেক্টর থেকে চিফ ইঞ্জিনিয়ার, ইরেজি সংবাদ পাঠক, বাংলা সংবাদ পাঠক, কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়র, নাটককার বাণীকুমার, টেলিফোন অপারেটর, ‘বেতার জগৎ’ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, হিন্দি সংবাদ পাঠক, ছোটদের আসর পরিচালক— কোনও প্রধান চরিত্রই বাদ নেই। নাটকে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র স্বয়ং পাত্র-পাত্রীদের একজন। এই নাট্য প্রযোজনার বড়ো চমকটি হল, পাত্র-পাত্রীরাই নিজ-নিজ চরিত্রে অভিনয় করবেন। সেইরকমই নির্দেশ নাটককারের।

আরও পড়ুন: পান্নালাল ঘোষ নির্মিত বাঁশি পাশ্চাত্যের বাঁশির থেকে কোথায় আলাদা? লিখছেন কবীর সুমন…

তখন কলকাতা বেতারের সর্বময় কর্তা সাহেব জে আর স্টেপ্লটন। তাঁকেও এই নাটকে নিজের চরিত্রেই অভিনয় করানো হল। পদাধিকারীর গাম্ভীর্য সরিয়ে রেখে অভিনয়ে রাজি হয়ে গেলেন তিনি। সুতরাং তাঁর চরিত্রের সংলাপ তো ইংরেজিতেই হতে হবে। তাই ইংরেজি-বাংলা মেশানো এই নাটক। স্ব-চরিত্রে অন্য অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন বেতারে ভারতীয় প্রোগ্রামের কর্তা নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, সহকারী প্রোগ্রাম পরিচালক রাজেন সেন (একদা মোহনবাগানের প্রখ্যাত ফুটবলার), ‘বেতার জগৎ’ পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের চরিত্রে হাস্যরসাত্মক গানের নলিনীকান্ত সরকার, বাংলা সংবাদ পরিবেশক বিজন বসু। আর বীরেন ভদ্র, বাণীকুমারের কথা তো আগেই বললাম।

কলকাতা বেতারের (২৬ আগস্ট) আর বীরেন্দ্রকৃষ্ণের (৪ আগস্ট) জন্মমাস একই। হয়তো বেতারে কাজ করার একটা বাড়তি গৌরব নিয়েই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ লিখে ফেলেছিলেন এই জমাটি নাটক। যে-নাটকে সংলাপের গাঁটে-গাঁটে রস উথলে উঠছে, সেই নাটক জমে যাবেই! কিন্তু এ-নাটক তো লাইভ সম্প্রচারিত হয়েছে। আগাম রেকর্ড করে নিয়ে সম্প্রচারের কোনও প্রশ্ন নেই। মনে রাখতে হবে, যাঁরা নিজ-নিজ চরিত্রে অভিনয় করেছেন, তাঁরা সকলেই কিন্তু নাট্যশিল্পী নন। তাই সংলাপের স্ক্রিপ্ট হাতে নিয়ে অভিনয় করলেও রীতিমতো রিহার্সালের দরকার হয়েছে চূড়ান্ত অভিনয়ের আগে। তবে অভিনেতাদের সংলাপ আত্মস্থ করে নিতে অসুবিধে হয়নি। কারণ তাঁদেরই নিত্যদিনের কাজের অভিজ্ঞতার রসে সাজানো ছিল সংলাপ। একটু নমুনা দেওয়া যেতে পারে।

এক ভদ্রলোক একদিন এসেছেন ভারতীয় প্রোগ্রামের কর্তা নৃপেন মজুমদারের কাছে তাঁর নাতনিকে রেডিও-তে গান গাওয়ানোর জন্য দরবার করতে। রেডিও-রই তবলাবাদক কালো, নৃপেনবাবুর ঘরে ঢুকে বললেন—

কালো। আপনার সঙ্গে একটা ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন।

নৃপেনবাবু। নাঃ! এ কাজ করতে দেবে না। একটু নিশ্চিন্দি হয়ে বসবার যো নেই। দাঁড়াও এর সঙ্গে আগে কথাবার্তা শেষ করি! ডাক…

[কালোর প্রস্থান জনৈক লোকের প্রবেশ]

ভদ্রলোক। আপনার নাম নেপেনবাবু?

নৃপেনবাবু। আজ্ঞে হ্যাঁ কী বলছেন, বলুন?

ভদ্রলোক। দেখুন আমার নাতনি কত্লু মিঞার কাছে ঠুংরী শিখেছে, আপনাদের এখানে গাইতে চায়, যদি প্রোগ্রামে দয়া করে নেন তো ভাল হয়। আপনাদের যেসব মেয়েরা গান গায় তাদের চেয়ে শতগুণ ভাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে মনে করুন ডিরেক্ট কত্লু মিঞার ছাত্রী।

নৃপেনবাবু। কোন্ কত্লু মিঞা বলুন তো? মেছোবাজারে যে …

ভদ্রলোক। আরে মশাই সে গুন্ডা কত্লু নয়… এ হল তানসেনের ঘর, জবরদস্ত খাঁর নাতির দোত্তুর।

নৃপেনবাবু। I see! জবরদস্ত খাঁ! হ্যাঁ হ্যাঁ! বুঝতে পেরেছি। আপনাকে কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে! বোধহয় ঐ জবরদস্তের বাড়িতেই হবে! আপনি জবরদস্ত এক সঙ্গে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন।

ভদ্রলোক। আরে রাম কহো! আমি তখন জন্মেছি কিনা সন্দেহ!

এভাবেই সংলাপ এগিয়ে চলে। নমুনা দিতে গিয়ে লোভ সামলানো যায় না। নাটকের রসালো সংলাপে রেডিও অফিসের চরিত্রগুলির দ্বন্দ্ব ও সংঘাত জমে ওঠে।

সেই যুগে রেডিও-কেই বিষয় করে এমন নাটকের উপযোগিতা বহুমাত্রিক। এক তো রেডিও-র বর্ষপূর্তির আনন্দময় উদ্যাপন, তার ওপর নিজ-নিজ চরিত্রেই রেডিও-র কর্মীদের দিয়ে অভিনয় করানোর ফলে সকলের মধ্যে সম্প্রীতি বেড়ে যায় অনেকখানি। এছাড়া রেডিয়োর প্রতি শ্রোতাদের বেশি আকৃষ্টও করা যায়। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে তখনকার দিনে রেডিও-উপযোগী নাটক পাওয়াও ছিল কঠিন। যতই সাত বছর পেরিয়ে যাক, রেডিও মাধ্যম হিসেবে শ্রোতাদের কাছে তখনও নতুন। এমন ধ্বনিমাধ্যমের জন্য নাটক লেখা মানে শব্দ, আবহ আর অভিনেতার কণ্ঠস্বর দিয়ে ছবি আঁকতে হবে, যা অনায়াসে বাস্তব চিত্রপট নিয়ে ধরা দিতে পারে শ্রোতার কাছে। এভাবেই শুধু বেতনভুক শিল্পী বা কর্মী নন, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মতো মানুষরা এই কাজটাকে ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন। শ্রোতার মন গড়ে নেওয়া ছিল প্রধান বিবেচ্য।

পরের বছর কলকাতা বেতারের অষ্টম বর্ষেও ঠিক এইরকমই আরেকটি নাটক লিখে প্রযোজনা করেছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। সেই নাটকের নাম ‘কেন?’ (‘Why?’)। সেটিও রেডিয়োকে নিয়েই। রেডিয়োতে কর্মরত বিভিন্ন ব্যক্তির প্রকৃত নামই নাটকে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এবার আর নিজ-নিজ চরিত্রে তাঁরা অভিনয় করেননি, করেছেন অন্য শিল্পীরা।

নাটকটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ লিখেছেন, ‘নিন্দা, প্রশংসা, আশীর্ব্বাদ, গালিগালাজ যাঁহাদের মাথার উপর অবিশ্রান্ত বর্ষিত হইতেছে এবং নির্ব্বিবাদে সমস্ত সহ্য করিয়া হাসিমুখে, বজ্র, ঝঞ্ঝা, শীত, গ্রীষ্ম সহস্র অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া সারা বৎসর যাঁহারা সাধারণকে কিসে খুসী করিবেন তাহার জন্য ব্যস্ত, গীতা-কথিত হর্ষ ও দুঃখে যাঁহারা প্রায় অবিচল অবস্থায় উপনীত হইয়া আসিতেছেন, বেতারের সেই সমস্ত কর্ম্মচারীদের ও শিল্পীদের উদ্দেশে এই নাট্যচিত্রটি উৎসর্গীকৃত হইল।’

উৎসর্গ যাঁদেরই করা হোক, শ্রোতাদের কথা তো বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে ভাবতেই হয়েছে। নাটকটি প্রচারিত হয়েছিল ১৯৩৫ সালের ২৬ আগস্ট সোমবার কলকাতা বেতারের জন্মদিনে।

আমরা যারা ‘মহিষাসুরমর্দ্দিনী’র স্তোত্রপাঠ আর গ্রন্থনা দিয়ে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের অসামান্য প্রতিভাকে মাপি, তারা একটিমাত্র অনুষ্ঠানের আবেগ দিয়ে ছোট করে ফেলি তাঁকে। মৌলিক নাটক লেখা, গল্পের বেতাররূপ দেওয়া, পরিচালনা, অভিনয়, আবৃত্তি, ধারাভাষ্য, ভাষ্যপাঠ, মেঘদূত বা বিষ্ণুশর্মা নাম নিয়ে ‘মহিলা মজলিশ’ পরিচালনা, শ্রোতাদের চিঠিপত্রের উত্তর দিতে ‘সবিনয় নিবেদন’, কোনও নির্ধারিত শিল্পী হঠাৎ অনুপস্থিত হলে দ্রুত স্টুডিও-তে ছুটে গিয়ে পিয়ানো বাজিয়ে শোনানো, পরের পর গান গেয়ে দেওয়া, যে-কোনও উপযুক্ত বিষয়ে স্ক্রিপ্ট ছাড়াই কথিকা বলে যাওয়ার মতো এমন উজ্জ্বল প্রতিভা শুধু কলকাতা বেতার কেন, বিশ্বের কোনও বেতার কি পেয়েছে? কখনও তিনি বলেছেন, ‘বিবিসি-র মতো পরিমণ্ডল আমরা পাইনি, কিন্তু দেশের মানুষকে ভালোবেসে অনুষ্ঠান তো চালিয়ে যেতে হবে।’

একবার নৃপেন মজুমদার জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে নলিনীকান্ত সরকারকে বলেছিলেন একটি প্রসহন লিখে দিতে। তিনি আজ লিখি, কাল লিখি করে আর লিখতেই পারলেন না। তখন জামাইষষ্ঠীর আর দু-দিন মাত্র বাকি। কী আর করা, একরাতেই প্রহসনটি লিখে ফেললেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। সেই প্রহসনে জুড়লেন তাঁরই লেখা পাঁচ-ছ’টি গান। সেই গানে সুরও দিলেন তিনি। সবটাই তুলিয়ে দিলেন নাটকের কুশীলবদের। নাটকের নাম ‘প্রহারেণ ধনঞ্জয়’। শ্রোতারা শুনে ধন্য-ধন্য করলেন। পরে তিনি মঞ্চ-প্রযোজনাও করেছিলেন নাটকটির। আর-একটি কথা, ‘দিনের শেষে ঘুমের দেশে’ রবীন্দ্রকবিতায় সুরারোপিত গানটি প্রমথেশ বড়ুয়ার ‘মুক্তি’ ছবিতে গেয়েছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। এই গানটির শুরুর দিকের অংশের সুর ছবিটি মুক্তি পাওয়ার অনেক-অনেক আগেই বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠে শুনেছিলেন নলিনীকান্ত সরকার।

আমরা যারা ‘মহিষাসুরমর্দ্দিনী’র স্তোত্রপাঠ আর গ্রন্থনা দিয়ে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের অসামান্য প্রতিভাকে মাপি, তারা একটিমাত্র অনুষ্ঠানের আবেগ দিয়ে ছোট করে ফেলি তাঁকে।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণের লেখা আরেকটি নাটক ‘মেস নম্বর ৪৯’ খুবই সাড়া জাগিয়েছিল। বেতারে প্রযোজনার পর নাটকটি তিনি মঞ্চেও পরিচালনা করেছিলেন। সেই নাটকে অভিনয় করতেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নাটকেরই কোনও এক শো-এ ‘পথের পাঁচালী’-তে হরিহরের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আসেন সত্যজিৎ রায়। সেখানেই অবশ্য চূড়ান্ত কথা হয়নি। পরে সত্যজিৎকে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতেও যেতে হয়েছিল।

মঞ্চ-প্রযোজনা করেছেন আরও। চিত্রনাট্য লিখেছেন বেশকিছু ছবির। তাঁর সর্বশেষ চিত্রনাট্য সম্ভবত ‘মহাতীর্থ কালীঘাট’। এতগুলো মাধ্যমে কাজ করলেও বেতারের জন্য বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। শুরুর দিকে বেতারে অভিনয়ের জন্য ‘চিত্রা সংসদ’ নামে অভিনেতৃ সংগঠনেও নিজেকে সক্রিয় রেখেছেন। কত পত্রিকায় লিখেছেন ছোটদের, বড়দের জন্য।

উচ্চশিক্ষিত পরিবারে জন্মেছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। মায়ের নাম ছিল সরলাবালা দেবী। বাবা কালীকৃষ্ণ ভদ্র ছিলেন বহুভাষাবিদ। পেয়েছিলেন রায়বাহাদুর উপাধি। চোদ্দোটি ভাষায় দখল ছিল তাঁর। স্কটিশচার্চ কলেজের স্নাতক বীরেন্দ্রকৃষ্ণের শেক্সপিয়র-অনুরাগ জন্মেছিল কৈশোরেই, তাঁর ঠাকুরমা যোগমায়া দেবীর কাছ থেকে।

এসব জানার পরে আজও বিস্ময়ের ঘোর কাটে না কিছুতেই। শুরুতে অডিশনে ফেল-করা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র বেতার সম্প্রচারকে মুঠোয় পুরে নিয়েছিলেন কীভাবে? কী করে সময়কে শাসন করেছিলেন? কোন শক্তিতে রেডিয়োকে অন্তরের অন্তঃস্থলে বসিয়েছিলেন?