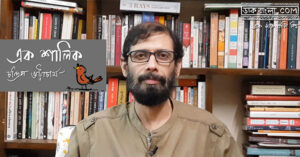

দূরদর্শন-এর সুবর্ণজয়ন্তী। বঙ্গজীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল এই টেলিভিশন চ্যানেল, এক দীর্ঘ সময় ধরে। দূরদর্শনের প্রথমদিকের সৈনিক, প্রাক্তন স্টেশন ডিরেক্টর অভিজিৎ দাশগুপ্তর স্মৃতিতে উঠে এল স্মৃতির এক আশ্চর্য জলছবি!

আপনি ‘দূরদর্শন’-এর সঙ্গে একদম প্রথম থেকেই যুক্ত, সে-সময়ে তো দর্শকের কাছে এছাড়া অন্য কোনও অপশন ছিল না, এই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে এক ধরনের নতুন মিডিয়া হিসেবে টেলিভিশনকে বাঙালির ঘরে পৌঁছে দেওয়া, তার পরিকল্পনা, সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে যদি বলেন।

তখনও দূরদর্শনের নিজস্ব স্টুডিও হয়নি, রাধা ফিল্ম স্টুডিও-তে একটা ছোট সেট-আপ ছিল, তাতে একটা লাইটিং গ্রিড ছিল, আর ছিল একটা জার্মান ওবি ভ্যান, যেটা থেকে দিনের বেলা রেকর্ডিং হত, রাত্রিবেলা ট্রান্সমিশন হত; সঙ্গে ছিল এসি-ও; তখন এসি মানে সাংঘাতিক একটা ব্যাপার। যে-ক্যামেরাগুলো ছিল, সেগুলো ইমেজ অরথিকন; ইমেজ অরথিকনে একটা জুম ক্যামেরা ছিল আর দুটো টারেট ক্যামেরা, টারেট মানে, লেন্স র্যাক ওভার করে-করে চেঞ্জ করতে হয়। সেই ক্যামেরার সীমাবদ্ধতা কালো আর সাদা চলবে না, কেউ যদি সাদা পরে আসে এবং তাকে ক্যামেরায় শুট করা হয়, তাহলে জ্বলে যেত ছবি। সাদা পরে অনেকেই আসতেন, সেগুলোতে মেজর প্রবলেম হত। আর বাইরের জন্য ছিল দুটো এসিয়াল ক্যামেরা, এসিয়াল মানে ১০০ ফিট, অর্থাৎ আড়াই মিনিট করে চলত ১৬ মিলিমিটার ফিল্ম। দুটো এমপিআর ক্যামেরা ছিল, যাতে সাধারণত ইন্টারভিউয়ের জন্য ৪০০ ফিট আর এমনি কভারেজের জন্য ২০০ ফিটের রোল ব্যবহার করা হত। এই ছিল সামগ্রিক রিসোর্স।

আমরা যারা ফিল্ম ইন্সটিটিউট থেকে পাশ করে এসে, প্রথম ব্যাচ হিসেবে দূরদর্শনে জয়েন করেছিলাম, মাথায় ছিল, দিল্লি দূরদর্শনে যা দেখানো হত, ওই জিনিস আমরা করব না, ওই একজন মাথা নীচু করে খবর পড়ে যায়, সিনেমা দেখানো হয়, এই গণ্ডি থেকে আমরা বেরিয়ে আসব, নিজেরাই প্রোগ্রাম করব। এখন নিজেরা প্রোগ্রাম করতে গেলে যে রিসোর্স লাগে, সে রিসোর্স আমাদের নেই, সুতরাং আমাদের বেশিরভাগই দিন-রাত মিলিয়ে কাজ করতাম, এমনও হয়েছে, সারারাত কাজ করে আবার দিনে কাজ করছি, তেমনই দিনের ক্ষেত্রেও সারাদিন কাজ করে আবার রাতে কাজ করছি। দুটো মাত্র এডিটিং টেবিল ফিল্মের, আর ভিডিও-র ক্ষেত্রে আলাদা করে কোনও ব্যবস্থা ছিল না, কোনওরকমে এডিট করা হত। ধরা যাক বিভাসদার (বিভাস চক্রবর্তী) একটা ৫০ মিনিটের নাটক হচ্ছে, ৪৮ মিনিটে গিয়ে যদি কোনও ভুল হয়, আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। এই পরিকাঠামোয় কাজটা শুরু হয়েছিল। আমাদের পরিশ্রমের কোনও সীমা ছিল না, প্রচণ্ড পরিশ্রম করতাম প্রত্যেকে, সর্বোপরি আমাদের একটা টিম স্পিরিট ছিল, কোনও সমস্যা হলে একে অন্যের পিছনে দাঁড়িয়ে যেত। ইট ওয়াজ মোর লাইক আ কোহেসিভ ফ্যামিলি; সে-সময়ের আর-একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেন্স অফ কম্পিটিশন। তখনও তো দূরদর্শনের সব সেন্টার আসেনি, সেন্টার বলতে, দিল্লি, বম্বে, কলকাতা আর তারপর এল মাদ্রাজ। আমাদের উদ্দেশ্যই ছিল আমারা সবার থেকে ভাল হব। যে-প্রোগ্রামই করতাম, তা যেন শ্রেষ্ঠ হয়; ১৯৭৫ থেকে ১৯৮০ কলকাতা দূরদর্শন বেস্ট টেলিভিশন সেন্টার হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল এবং সেই পর্বে বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কারও আমরা পেয়েছিলাম। সুতরাং আমরা এখনও বিশ্বাস করি, ‘লোকবল নেই’, ‘অর্থবল নেই’, একটা প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হিসেবে এগুলো কখনওই প্রধান শর্ত হতে পারে না। সাফল্যর জন্য যা লাগে, তা হল বুদ্ধি আর ইচ্ছে, ইচ্ছে না থাকলে কিছুই করা যায় না, আমাদের ক্ষেত্রে, প্যাশন ওয়াজ আওয়ার প্রফেশন, নেশাটাই পেশা! এ-কারণেই আমরা পাগলের মতো খাটতে পারতাম।

আরও পড়ুন: রেডিও নাটকের বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে আজও ততটা চেনে না বাঙালি!

লিখছেন ভবেশ দাস…

সে-সময়ে শুরুর দিকের অনুষ্ঠান পরিকল্পনা সম্পর্কে যদি একটু বলেন…

আমাদের ডিরেক্টর ছিলেন, মীরাদি, মিস মীরা মজুমদার। তিনি বলেছিলেন, মনে রাখবে আমরা বাংলা প্রোগ্রাম করব, কিন্তু এই বাংলায় গুজরাটি, মাড়োয়ারি, হিন্দুস্থানি অনেকেই থাকেন, সেটা মাথায় রেখে করবে আর আমাদের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ভুলবে না। সুতরাং যে প্রোগ্রাম-ই করতাম, তার মধ্যে বাংলা ও বাঙালির অনুষঙ্গ আনার চেষ্টা করতাম, উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, সে-সময়ে মহীনের ঘোড়াগুলি খুব জনপ্রিয় হয়েছে, গৌতম চট্টোপাধ্যায়-কেও আমি খুব ভাল করে চিনতাম, আমি ওকে বললাম, গৌতম তুই একটা প্রোগ্রাম করবি, কিন্তু তোর গান গাইবি না। বললাম, আমি চারটে গান রেকর্ড করব, চারটে গান আধঘণ্টা, ভোরবেলা থেকে শুরু করে রাত অবধি, তুই গান করবি, তোর মতন সুর করবি, কিন্তু কথাগুলো মাথায় রাখবি। সামনে দুর্গাপুজো, তুই সেটা মাথায় রেখেই করবি। ‘বলো দুর্গে গো মা’ ইত্যাদি গানগুলো কিন্তু আজও খুব জনপ্রিয়। যন্ত্রাণুষঙ্গ হিসেবে ছিল পিয়ানো, ড্রামস, গিটার। তখন যারা কলেজে-কলেজে গিটার নিয়ে গান গাইত, তারা যেমন আগ্রহী হল, আবার যারা বয়স্ক, তারাও দুর্গাকে ভোরবেলা থেকে রাত অবধি বিভিন্ন রূপে পেল। এই মেলবন্ধনের সূত্র, এটাই মাথায় রেখে আমরা প্রোগ্রামগুলো করতাম।

আমাদের কিন্তু প্রতি সপ্তাহে একটা করে তথ্যচিত্র দেখানো হত। প্যারাট্রুপার্স, গঙ্গাসাগর, স্যার এডমন্ড হিলারি, মৃণাল সেন, এমন নানাবিধ বিষয়কে আমরা বেছে নিয়েছিলাম তথ্যচিত্র হিসেবে।

এই অনুষ্ঠানগুলো করার অভিজ্ঞতা কিছু মনে আছে?

একটা ঘটনা বলি, স্যার এডমন্ড হিলারি-তেনজিং নোরগে এভারেস্ট অভিযানে গিয়েছিলেন, যেটা অনেকেই জানেন না, তাঁরা গিয়েছিলেন স্যার জন হান্টের টিমের সঙ্গে। সেই টিমের অফিসিয়াল ফটোগ্রাফার ছিলেন, ডেসমন্ড ডয়েগ; তিনি ছিলেন হিলারির খুব ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু এবং স্বচ্ছন্দভাবে নেপালি ভাষাও বলতে পারতেন। যার জন্য তিনি বেশিরভাগ সময়ে তেনজিং নোরগের সঙ্গে নেপালি ভাষায় স্বচ্ছন্দ হয়ে কথা বলে যেতে পারতেন। যেদিন স্যর এডমন্ড হিলারি ইয়েতি অভিযান সেরে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন, সেদিন-ই আমি আটটায় পৌঁছে গেলাম ডেসমন্ড ডয়েগের বাড়ি। উদ্দেশ্য ডয়েগ-কে দিয়ে এডমন্ড হিলারির সাক্ষাৎকার নেওয়ানো। সে-পরিকল্পনা সফলও হয়েছিল, প্রায় চল্লিশ মিনিটের সাক্ষাৎকার পর্ব ছিল সেটি। তাতে ডয়েগের তোলা ছবি, ইয়েতিদের পায়ের ছাপ, ডয়েগের হাতে আঁকা একটা ছবি, যাতে লেখা, ‘I too belive in Yeti’ দেখানো হয়েছিল। এটাই প্রোগ্রামটার নাম হয়।

সেসব হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আজ আর সেগুলো দেখার উপায় নেই, স্যর এডমন্ড হিলারির ‘ওসান টু স্কাই’ আজ আর নেই। ‘জেলেপাড়ার সং’-এর মতন একটা সংস্কৃতির ধারা, যা আজ উঠেই গেছে প্রায়, সেটাও ডকুমেন্টেড, সেটারও কোনও অস্তিত্ব নেই। ‘জেলেপাড়ার সং’-এর বিভিন্ন পালার প্রায় দু’ঘণ্টার রেকর্ডিং ছিল আমাদের কাছে, সেসব কিচ্ছু নেই। সে-সময়ে শম্ভুদার করা নাটকগুলো, উৎপলদার (উৎপল দত্ত) ওপর করা শোভাদির (শোভা সেন) তথ্যচিত্র— অধিকাংশেরই রেকর্ড নেই। আর ডি বর্মন, আশা ভোঁসলের একঘণ্টার সাক্ষাৎকার পর্ব নেই। এই না-থাকার তালিকা শুরু করলে শেষ হবে না। এমন সব সাক্ষাৎকার ছিল দূরদর্শনের সংগ্রহে, যেগুলো আজ সারা পৃথিবী দেখত। অমূল্য সব সম্পদ, কিছুই আজ আর দেখা যায় না, কিচ্ছু নেই।

দূরদর্শনে একটা পর্বে নন ফিকশন থেকে ফিকশন অনুষ্ঠানে ট্রান্সফর্মেশন দেখা গেল। সেই পর্বটা কেমন ছিল?

আমাদের এখানে তখন রঙিন টেলিভিশন আসবে বলে একটা চিন্তাভাবনা চলছে, কিন্তু এসে পৌঁছয়নি। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের যুগ, তখনই আমরা ভেবেছিলাম, এই নামি-দামি যাঁরা, তাঁদের দিয়ে কিছু কাজ করানো হোক, সেটাতে যেমন মানিকদার (সত্যজিৎ রায়) ‘সদ্গতি’ হয়, আমি যতদূর জানি, ‘সদ্গতি’-র নেগেটিভ-ও বোধহয় হারিয়ে গেছে। মৃণালদার (মৃণাল সেন) ‘তস্বির আপনি আপনি’, তপন সিংহের ‘আদমি অর অউরত’ হয়েছিল। উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, প্রমুখও কাজ করেছিলেন।

রেডিও থেকে টেলিভিশন, একটা বড় ট্রানজিশন, দর্শকের প্রতিক্রিয়া আপনারা কীভাবে পেতে শুরু করলেন?

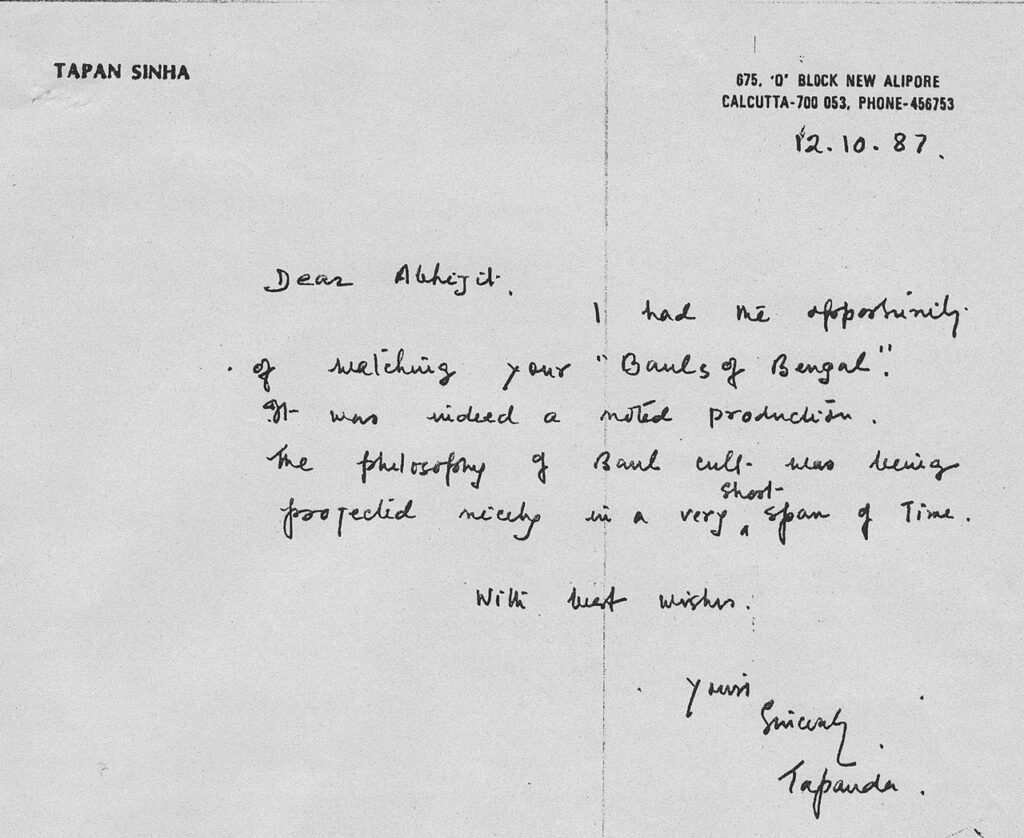

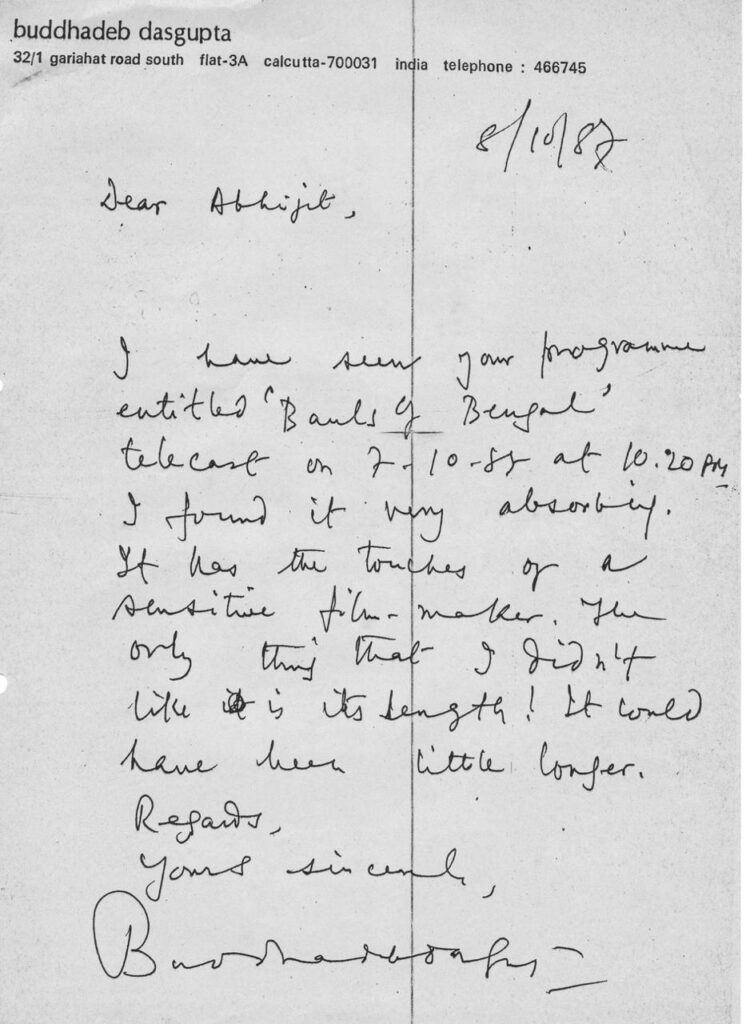

নতুন কিছু আসলেই দর্শকের একটা কিউরিসিটি হয়, সেই কিউরিওসিটি থেকে দর্শক প্রায়ই চিঠিপত্র লিখত। সে নানা রকম চিঠি, ভাল-মন্দ, গালাগালি, সবরকম চিঠিই আসত। একটা জিনিসের ক্ষেত্রে আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, যেমন আমার প্রোগ্রাম দেখে যাঁরা চিঠি লিখেছিলেন, আজকাল সত্যিই ভাবা যায় না সেসব দিনগুলোর কথা। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিংহ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, খুশবন্ত সিং, জ্যোতি বসু— আরও কত মানুষের চিঠি আছে।

এখন টিআরপির ডিমান্ড-মাফিক টেলিভিশন চলে। তখন তো নতুন কনটেন্টই উপহার দেওয়া হচ্ছিল দর্শককে। সেক্ষেত্রে চিন্তাভাবনার স্বাধীনতা কি অনেকটা বেশি ছিল?

চিন্তা, ভাবনা, স্বাধীনতা তিনটেই ছিল আমাদের। তখন আমাদের স্টেশন ডিরেক্টর ছিলেন মীরাদি। আমি যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের অনুষ্ঠানগুলো করতাম, সেটা উনি স্বাধীনতা দিয়েছিলেন বলেই করতে পেরেছি। আবার একজায়গায় মীরাদি এ-কথাও বলেছেন যে, আঠারো সপ্তাহ বাদে আমাকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের অনুষ্ঠান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কারণ আই ওয়াজ বিইং টু হট! (হাসি) কিন্তু এটাও ঠিক যে, বসেরা কেবলই আমাদের ঊর্ধ্বতন ছিলেন না, আমাদের দাদা, দিদি-স্থানীয়ই ছিলেন। তাঁদের থেকে বকুনি যেমন শুনেছি, তেমন ভালবাসাও পেয়েছি।

আপনি কী কী অনুষ্ঠান প্রযোজনা করতেন?

আমরা যখন প্রথম শুরু করি, তখন তিন ঘণ্টার ট্রান্সমিশন ছিল। সাড়ে ছ’টা থেকে সাড়ে ন’টা। এবং আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, কোনও অনুষ্ঠানই আমরা রিপিট করব না। রোজ তিন ঘণ্টার ফ্রেশ কনটেন্ট প্রোডিউস করা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল, যেটা আমরা নিয়েছিলাম। প্রত্যেকেই একাধিক অনুষ্ঠান করত। বাংলা নিউজ তো ছিলই, তার সঙ্গে ‘দৃষ্টিকোণ’ বলে একটি অনুষ্ঠান করতাম, যেটা ছিল কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ওপর। এছাড়া ইংরেজিতে ছিল ইউথ টাইম, টেলিম্যাগ। এমারজেন্সির সময় সেটা। ফলে ইন্দিরা গান্ধীর টোয়েন্টি পয়েন্ট ও সঞ্জয় গান্ধীর ফাইভ পয়েন্ট নিয়ে ‘জনসেবায়’ বলে একটি অনু্ষ্ঠান করতাম। সিভিক সেন্স নিয়ে ‘একটু ভেবে দেখুন’ বলে একটা অনুষ্ঠান করতে হত। এছাড়াও এক সপ্তাহে আমি, আরেক সপ্তাহে অমর ভট্টাচার্য বলে আরেকজন তথ্যচিত্র করতাম।

এতগুলো অনুষ্ঠান প্রোডিউস করার চাপ ছিল তো?

ছিল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪৮ ঘণ্টা কাজ করতে হত আমাদের। সপ্তাহে চারদিন বাড়িও ফিরতে পারতাম না। ১৯৭৬ সালের ১ এপ্রিল আমি দূরদর্শনে যোগ দিয়েছিলাম, মনে আছে, সাড়ে পাঁচ বছর উইকলি অফ নিইনি। তারপর একদিন তিনদিন ক্যাজুয়াল লিভের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছি। তখন স্টেশন ডিরেক্টর শিব শর্মা। আমার তলব পড়ল ওঁর কাছে। আমি যেতে উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘হোয়াট ইজ দিস?’ আমি স-সংকোচেই বললাম, একটু ছুটি নিতাম আসলে। শিব শর্মা বললেন, ‘সাড়ে পাঁচ বছর যে উইকলি অফ নেয়নি, সে ছুটির জন্য অ্যাপ্লাই করে না। তুমি চলে যাও, পনেরো দিন আমি তোমার মুখ দেখতে চাই না। গেট লস্ট।’ এরকম সব বসও আমরা পেয়েছিলাম। ভাবা যায়!

আর-একটা ঘটনা এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে। তখন ওড়িশায় খৈরি বলে একটি পোষ্য বাঘকে নিয়ে হইচই চলছে। আমরা সেখানে শুট করতে গিয়েছি। তখনকার দিনে ক্যামেরার সঙ্গে বারো ভোল্টের ব্যাটারি বহন করতে হত। তার ওজন ছিল মারাত্মক! সেসব নিয়ে আমরা শুটিং সারলাম। ওদিকে গাড়ি আমাদের ফেলে চলে গেল ভয়ের চোটে। জঙ্গলের মধ্যে আমরা স্ট্র্যান্ডেড। ওইখান থেকে আমরা জামশেদপুরে এলাম কোনওমতে। কলকাতায় ফোন করে জানালাম হাওড়া স্টেশনে গাড়ি পাঠাতে। হাওড়ায় নেমে দেখি, তখনকার স্টেশন ডিরেক্টর মীরাদি অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডিরেক্টরকে নিয়ে সেখানে হাজির। ওঁরা তো হতবাক! ‘কী ব্যাপার, তোমরা গাড়ি নিয়ে গেলে, ট্রেনে করে ফিরলে কেন?’ আমরা সবটা জানাতে মীরাদি বললেন, ‘অভিজিৎকে বারণ করেছিলাম বাঘের পিছনে ছুটো না!’ এইরকম গুরুজনসুলভ, অভিভাবকসুলভ আচরণ ছিল আমাদের বসদের।

আমার মনে আছে, ‘জননী’ ধারাবাহিক যখন চলছে, তখন একদিন ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’ দেখানো হল। সেসময় একদিন অডিয়েন্স রিসার্চ অফিসার এলেন আমার কাছে রিপোর্ট নিয়ে। দেখলাম, ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’-এর থেকে ‘জননী’ অনেক বেশি লোক দেখেছে। না মানতে পারলেও, এটাই সত্যি ছিল।

প্রথমে যে সামান্য সেট আপ নিয়ে কাজ শুরু করার কথা বলছিলেন, তা বাড়ল কীভাবে?

আস্তে আস্তে আমরা দূরদর্শন ভবনে এলাম। দুটো স্টুডিও হল, দুটো ক্যামেরা এল। একটা ছোট, একটা বড়। কিন্তু টিমটা আস্তে আস্তে ভেঙে গেল।

সেটার কারণ?

দূরদর্শনের এই দুর্দশার কারণ ছিল সরকারি পলিসি। যে-কোনও প্রতিষ্ঠানে ১০০ শতাংশ লোকই কাজ করেন না, ১০ শতাংশ কাজ করেন, ৯০ শতাংশ সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে থাকেন। নয়ের দশক থেকে এই দশ শতাংশকে বিভিন্ন জায়গায় ট্রান্সফার করা শুরু হল। একটা সময় এই মূল টিমের অনেকেই দূরদর্শন ছেড়ে দিতে শুরু করল। তখন প্রাইভেট চ্যানেল আসছে। তারা আমাদের পাঁচগুণ বেশি মাইনে দিয়ে লুফে নিল।

প্রাইভেট চ্যানেল আসার পর দূরদর্শন তো একটা প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ল, সেটা তারা সামলাতে পারল না কেন?

দূরদর্শন চাইলেই এই প্রতিযোগিতা সামাল দিতে পারত। কী হয়, যাঁরা এই কাজটা করতে এল, তাঁরা কিন্তু এল চাকরি করার জন্য। আমরা তো চাকরি করতে ঢুকিনি, আমাদের এটা নেশা ছিল। ফলে ভাঙনটা ধরতে শুরু করল।

অনেকে কি দূরদর্শনের বাইরে থেকেও এগিয়ে এসেছেন কাজ করার জন্য? মানে সিরিয়াল যখন শুরু হল?

অনেকেই এগিয়ে এলেন। একটা সময় আমরা অতিষ্ঠও হয়ে যেতাম, এত লোক আসতেন। বিভাস চক্রবর্তী বসতেন তিনতলায়, আমি দোতলায়। বিভাসদার কাছে বেশি লোক আসত নাটকের স্ক্রিপ্ট নিয়ে। আর ইউথ টাইম-এর জন্য অনেকেই আসতেন, তাঁদের নানা প্রতিভা নিয়ে।

টিভি সিরিয়ালের কথা যদি একটু বলেন…

রবিন ঘোষ, জোছন দস্তিদাররা সিরিয়াল করতে এলেন। সেসবের মান কিন্তু ধরে রাখা যায়নি। রবি ঘোষ অভিনয় করছেন, সব্যসাচী চক্রবর্তীর ডেবিউ হচ্ছে। গৌতম ঘোষ সিরিয়াল করেছেন রাস্তা বন্ধ করে শুটিং করে। তারপর যে সিরিয়ালগুলো আসতে শুরু করল, সেগুলোর টার্গেট দর্শকই আলাদা। আমার মনে আছে, ‘জননী’ ধারাবাহিক যখন চলছে, তখন একদিন ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’ দেখানো হল। সেসময় একদিন অডিয়েন্স রিসার্চ অফিসার এলেন আমার কাছে রিপোর্ট নিয়ে। দেখলাম, ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’-এর থেকে ‘জননী’ অনেক বেশি লোক দেখেছে। না মানতে পারলেও, এটাই সত্যি ছিল।

আর্কাইভ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে কি প্রথম থেকেই ঢিলেমি ছিল?

না। প্রথমদিক থেকে সংরক্ষণের ব্যাপারে যত্ন ছিল। আমি টেপ নম্বর দিয়ে দূরদর্শনে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছিলাম, কোথায় কী অনুষ্ঠান আছে। কিন্তু আমাকে জানানো হল, আলমারিটাই নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এটা যে কী করে হতে পারে, আমার ধারণার বাইরে!

কিন্তু দূরদর্শনের ইতিহাস আজ কেউ ফিরে দেখতে চাইলে কোথায় যাবে সে?

আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ডাইরেক্টর জেনারেলকে আমি একটা চিঠি লিখব। কারণ, দূরদর্শনের সেসব অনুষ্ঠান ছিল জাতীয় সম্পদ। সেগুলো হারিয়ে যাওয়া কি মেনে নেওয়া যায়?

কোনও মজার ঘটনা কি মনে পড়ে?

অজস্র। একটা যেমন মনে পড়ে, ইলেকশনের আগে যে অনুষ্ঠান হত, সেই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ইলেকশন কমিশনের কড়া নির্দেশ ছিল, সব পার্টিই দশ মিনিট করে সময় পাবে, কোনও রিটেক হবে না, কোনও এডিট হবে না। এরকমই একটি অনুষ্ঠানে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, ‘আমি বিদ্রোহী রণশান্ত/ আমি সেইদিন হব ক্লান্ত’ বলেই জিভ কেটে ফেললেন! আমাদের তো মাথায় হাত, কী করা যায়। ওঁরও ভাগ্য ভাল ছিল, আমারও ভাগ্য ভাল ছিল, উনি সাদা জামা পড়ে এসেছিলেন। যেখানে রেকর্ডিং হয়, সেখানে গিয়ে আমি ডিজিটাল ইঞ্জিনিয়ারকে বললাম, স্যাচুরেশন বেশি না? ইঞ্জিনিয়ার বলল, হ্যাঁ, বেশি। আমি বললাম, টেলিকাস্ট করা যাবে? সে বলল, না করাই উচিত। সেই-ই এনজি করে দিল, আমাদের আর ঝামেলা পোহাতে হল না। সেকথা সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কিন্তু মনেও রেখেছিলেন অনেকদিন।

আচার্য বলে এক সাউন্ড রেকর্ডিস্ট ছিল। তার সব অনবদ্য গল্প ছিল। রবিশঙ্কর মার্বেল প্যালেসে বাজাবেন সারারাত। আচার্য রেকর্ড করেছে অনুষ্ঠান, আর আমার সঙ্গে গিয়েছিল বিমান নামে এক দীর্ঘদেহী ক্যামেরাম্যান। শুটিং হয়েছে, রেকর্ডিংও। ফিরে এসে কোয়ার্টার ইঞ্চ টেপ থেকে সিঙ্ক করে এডিট করব, দেখা গেল, রেকর্ডিংই হয়নি। ছ’টা টেপ, শেষ টেপে আচার্য লিখেছে, ‘রেকর্ডেড, সাউন্ড অফ সাইলেন্স’। তারপর গড়িয়াহাটের ‘মেলোডি’ থেকে ভাগ্যক্রমে একটা টেপ পাওয়া গেল, যে রাগ বাজিয়েছিলেন রবিশঙ্কর, সেই রাগের। সেই টেপ চালিয়ে এডিট সারা হল। আচার্যর আরও একটা গল্প মনে পড়ে, ১৯৭৭ সালে, জ্যোতি বসু যখন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, আমরা গিয়েছি ওঁর সাক্ষাৎকার নিতে, আমি, বিমান ও আচার্য। সেই সাক্ষাৎকার আধঘণ্টা ধরে রেকর্ড হয়েছে, তারপর মাইক্রোফোনটা খুলে সেটা জ্যোতিবাবুর হাতে ধরিয়ে আচার্য তার গোটাতে শুরু করল। বেরিয়ে এসে বিমানদা যখন উত্তমমধ্যম করছেন আচার্যকে, তখন আচার্য বলল, আমরাও কাজ করতে এসেছি, উনিও কাজই করছেন। এতে অসুবিধের কী আছে! এই ছিল আচার্য।

এছাড়াও নানা ঘটনা মনে পড়ে। একবার প্রীতীশ নন্দীকে শুট করেছিলাম, ওকে বলেছিলাম, তুমিও আনইউজুয়াল, আমিও। নিয়মমাফিক শুট আমরা করব না। মনে আছে, ওকে চিড়িয়াখানার একটা স্ল্যাবে শুইয়ে, ওপর থেকে ক্যামেরা ধরে, গাড়ির লাগেজের ডিকিতে ওকে বসিয়ে শুট করেছিলাম।

এ-ই সব স্মৃতিই এখনও উজ্জ্বল!