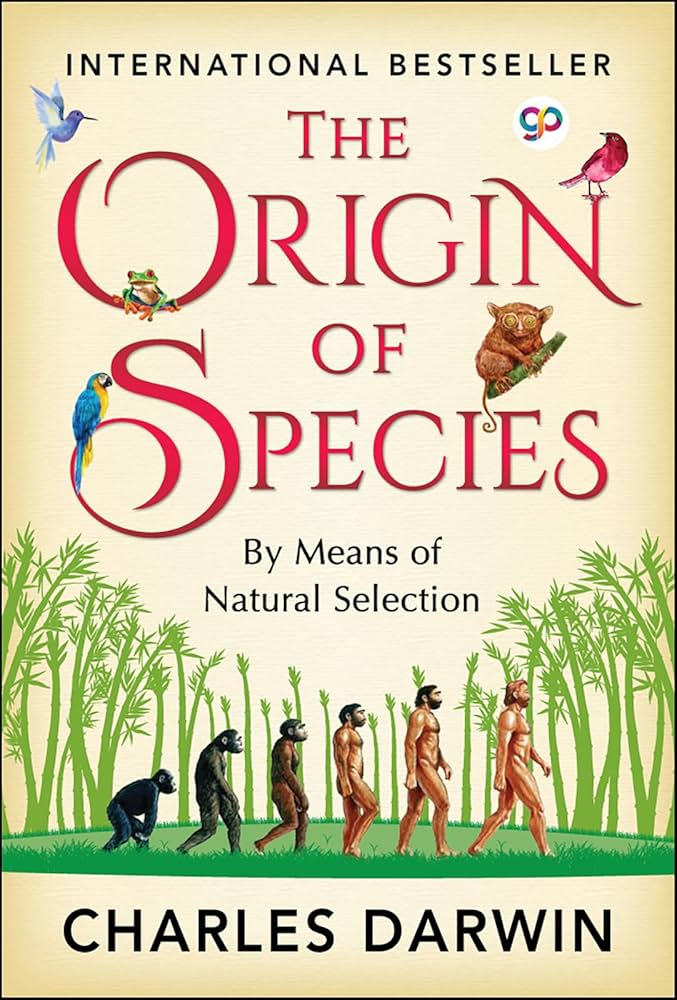

প্রায় ১৬৬ বছর আগে চার্লস ডারউইন লিখেছিলেন ‘অন দ্য অরিজিন অফ স্পিসিস’। ১৮৫৯ সালে লেখা এই গ্রন্থ এক যুগসন্ধিক্ষণের কথা বলে; বৈজ্ঞানিক প্রভাব ছাড়াও যদি নজর রাখা যায় বিশ্ব ইতিহাসের দিকে: ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যে তখন সূর্যাস্ত হয় না, খুব শিগগিরি ইউরোপে নতুন দুই দেশের জন্ম হবে। যৌবনে পা রেখেই জার্মানি ও ইতালি রেষারেষি করবে নতুন ভূখণ্ডের জন্য। ডিমের মতো ফালাফালা হবে আফ্রিকার ভূমি (যার কেতাবি নাম ‘স্ক্র্যাম্বল অফ আফ্রিকা’) এবং ভারতে তখন সবেমাত্র কোম্পানির রাজত্ব শেষ হয়ে ইংল্যান্ডেশ্বরী এসেছেন ক্ষমতায়।

বোঝাই যায়, কী অসম্ভব এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ডারউইনবাদ সকলের সামনে এসেছিল! এই তত্ত্ব যখন লেখা হচ্ছে— মানুষ কোথা থেকে এল, অন্য প্রজাতির সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কী— তখনও কিন্তু ইউরোপে বিজ্ঞানচর্চা ন্যাচারাল থিওলজির (ধর্মতত্ত্ব) অংশ। উনিশ শতকের প্রথমে, ইংল্যান্ডের গির্জা বা পোপ দ্বারা প্রভাবিত শিক্ষাব্যবস্থায় ডারউইনের তত্ত্ব ছিল বড়ই বেমানান। মানুষ যে ঈশ্বরের সন্তান নয়, বরং তার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে অন্যান্য প্রজাতির ট্রান্সমিউটেশন বা রূপান্তরের, এই সত্য মেনে নেওয়া আদপে বাইবেলকে অস্বীকার করা। তবুও এইচ হাক্সলি, জর্জ হাস্ক বা অন্যান্য বিজ্ঞানীদের উৎসাহে শিক্ষা ও ধর্মকে আলাদা করা গিয়েছিল ইংল্যান্ডে।

এই পর্যন্ত গল্পটি খুব সোজাসাপটা; বিজ্ঞানের অগ্রগতি, প্রগতি আর যুক্তিবাদের জয়গান। কিন্তু সেই উত্তরণের গল্পই শেষ কথা বলে না! এই একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে কুক্ষিগত করে বিশ ও একুশ শতকে যে অরাজকতা চলল সারা বিশ্বে, তা আবার এক অন্য আখ্যান! এখানে গত দুই শতাব্দীকে আলাদা করে চিহ্নিত করা খুব প্রয়োজন, যেমন বিশ শতকের কথা উঠলেই ‘সিউডোসান্স’ বা অপবিজ্ঞানের প্রচারকে বিশ্লেষণ করা দরকার, আবার একুশ শতকে অবিজ্ঞানের পরিধি ও ব্যাপ্তি নিয়ে আলোচনাও জরুরি। ডারউইনবাদকে কেন্দ্র করে অপবিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানের নির্মাণ, প্রায় দেড়শো বছরের বেশি সময় ধরে, মনে করিয়ে দেয় যে, কোনওকিছুই পৃথিবীতে হয়তো নিরপেক্ষ নয়।

আরও পড়ুন: কেন প্যারীচাঁদ মিত্রর চেয়ে এখনও জনপ্রিয় হুতোম?

লিখছেন পারঙ্গমা সেন সাহা…

প্রথমেই আসি বিশ শতকের সামাজিক বিবর্তনবাদের অ্যাখ্যানে, যার কথা কমবেশি অনেকেই জানে। চার্লস ডারউইন পেশ করেছিলেন যোগ্যতমের উদ্বর্তন তত্ত্ব, অর্থাৎ পৃথিবীতে যত প্রজাতি আছে— মানুষ, পশু, উদ্ভিদ— সকলেই প্রাকৃতিক নির্বাচন বা ন্যাচারাল সিলেকশন এর মাধ্যমে বেঁচে থাকে ও বংশবৃদ্ধি করে। আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম চলতে থাকে তাদের মধ্যে, কালক্রমে ‘মিউটেশন’ হয় এবং অবশেষে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে অনুকূল প্রকরণের জীবেরাই টিকে থাকতে পারে, অন্যদিকে প্রতিকূল প্রকরণের জীব অবলুপ্তির পথে এগয়। এই তত্ত্ব কিন্তু বায়োলজিক্যাল অর্গানিজম বা জৈবিক সত্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু বিশ শতকে বায়োলজিক্যাল অ্যানালজিকে টেনে আনা হল সোশ্যাল অর্গানিজম বা সামাজিক কাঠামো বর্ণনার ক্ষেত্রে। এই আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম বা প্রতিযোগিতা অত্যন্ত ভ্রান্তভাবে আলাদা-আলাদা বর্ণ বা রেসের মানুষের মধ্যে আধিপত্যের সম্পর্ক তৈরি করল। বলা হল, যোগ্য মানুষ যদি হয় পাশ্চাত্যবাসী, যারা বিজ্ঞান, যুক্তি বা সভ্যতার উচ্চতায় বসে আছে, অনুকূল প্রকরণের জীব হিসেবে, তাহলে প্রতিকূল অবস্থার মানুষ হল প্রাচ্যের মানুষ, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার লোকজন; যারা সভ্যতার দৌড়ে পিছিয়ে রয়েছে, অন্ধকারে নিমজ্জিত, যুক্তিবাদ বা বৈজ্ঞানিক চেতনাহীন এবং এই প্রতিকূল অবস্থার থেকে অনুকূল অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য দরকার, উপনিবেশবাদ। এগিয়ে যাওয়া মানুষ হাত ধরে টেনে তুলবে অন্ধকারের মানুষটিকে; আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, নৈতিক আবহ বা সুশাসন এক্ষেত্রে সহায়তা করবে। একে বলে “white men’s burden” অর্থাৎ, সাদা চামড়ার দায়; জ্ঞানের আলোকবর্তিকা ছড়িয়ে তারা বিশ্বের পশ্চাৎপদ মানুষকে উদ্ধার করতে সচেষ্ট হবে। ডারউইনের যোগ্যতম প্রজাতির টিকে থাকার গল্প এখানে শ্বেতাঙ্গদের সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের ঢাল হয়ে দাঁড়াল। একেই বলে সিউডোসায়েন্স বা অপবিজ্ঞান। যার ওপর ভর করে হিটলারের আর্যতত্ত্ব বা ইহুদি নিধন ন্যায্যতা পেয়েছে, ‘ইউজেনিক্স’ শাখায় বলা হয়েছে যে, কেবলমাত্র ‘সুপিরিয়র’ জিনের মধ্যেই বংশবৃদ্ধি আবদ্ধ থাকা উচিত, নিচু বা ‘ইনফেরিয়র’ জিনের মিশ্রণে নানা বিকৃতি দেখা দিতে পারে। শুধু অসবর্ণ বিবাহে আপত্তি বা মেলামেশায় ঘেটো তৈরি করা নয়, বরং আমেরিকার মতো দেশে উনিশ শতকে জিম ক্রো আইন অনুযায়ী কৃষ্ণাঙ্গদের আলাদা জনপরিষেবা, শিক্ষাব্যবস্থা বা যানবাহন ব্যবহার করতে বাধ্য করা হয়। ভোটাধিকার বা মানবাধিকারের ক্ষেত্রেও প্রভূত বৈষম্য ছিল। কৃষ্ণাঙ্গ বা দক্ষিণ আমেরিকা বাদে বিশ শতকের ভারতেও দেখা গেছে, সামাজিক বিবর্তনবাদের ছায়া। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন যখন ভারত থেকে চলে যাচ্ছেন, ঠিক তার আগে বম্বেতে দাঁড়িয়ে তিনি একটি বক্তৃতা দেন, তার কথাগুলি ছিল:

“To fight for the right… to abhor the imperfect… To remember that the almighty has placed your hand on the greatest of his ploughs… To drive the blade a little forward… to feel that somewhere among these (Indians) millions you have left a little justice, happiness, prosperity, a sense of manliness or moral dignity, a dawn of intellectual enlightenment… where it did not before exist.”

শব্দগুলো পরপর লক্ষ করলেই বোঝা যায়, সামাজিক বিবর্তনবাদের প্রত্যেকটি আদর্শগত বোঝাপড়া এই বক্তৃতায় ধরা পড়েছে। ‘abhor the imperfect’, অর্থাৎ যে কোনও ত্রুটি বা বিচ্যুতিকে ঘৃণা করা। ত্রুটিপূর্ণ মানুষ কারা? বর্ণের উচ্চমার্গীয় তত্ত্বে কারা পিছিয়ে আছে? বৈজ্ঞানিক প্রগতির নিরিখে যে মানুষগুলি অন্ধকারে তলিয়ে, তাদেরকে ন্যায়, আলো, বাতাস বা সমৃদ্ধির সুযোগ করে দেয় উপনিবেশবাদ; এমনই মনে করেছিল কার্জনের মতো প্রশাসকরা। তার বক্তৃতায় পৌরুষ (manliness) বা নৈতিকতার (moral dignity) মতো শব্দগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। যোগ্য মানুষরা পৌরুষ অর্জন করেছে, আর কালো মানুষরা যেন অন্তঃপুরবাসিনী নারীর মতো; জ্ঞানশূন্য, যুক্তিহীন, দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। সামাজিক বিবর্তনবাদ তাহলে বর্ণ, লিঙ্গ, শ্রেণি— আরও অনেককিছুকে আড়াআড়িভাবে ভাগ করে ফেলেছিল। তাদের একরৈখিক ইতিহাসের যাত্রাপথে একদল বিজয়ী; তারা পুরুষ, বিচক্ষণ ও সভ্য মানুষের দল, আর অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে পরাজিত, বর্বর, শিশুসুলভ জাতি, যাদের টেনে তোলা ঈশ্বরপ্রদত্ত কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন কার্জন। তথাকথিত পিছিয়ে পড়া জনজাতিকে ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদরা পশুর সঙ্গেও তুলনা করেছে। কালো মানুষের করোটি পরীক্ষা করে দেখেছে, তাদের সঙ্গে এপের মিল পাওয়া যায় কি না! ব্রিটিশ মেমসাহেব, মিশনারি বা মিলিটারি পার্সোনালদের ডায়রি বা চিঠিপত্রে ভারতীয় জনজাতি সম্পর্কে বিচিত্র সব মন্তব্য পাওয়া যায়। সিপাহি বিদ্রোহের পর এমন হীন মন্তব্য করার প্রবণতা আরও বেড়ে যায়। সামাজিক বিবর্তনবাদের তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা তাদের চাকর, আয়া, বাবুর্চি বা ‘পাঙ্খাপুলার’-দের আধা মানুষ রূপে কল্পনা করে। ১৮৭৭ সালে এক মেমসাহেব ‘My Year in an Indian Fort’ বইতে লিখছেন:

‘(আয়াটি) দৈর্ঘ্যে ছোট, গায়ের রং অত্যন্ত কালো, আমার সামনে যখন সে একটা নিচু চেয়ারে বা মাটিতে তার রুগ্ন পাগুলি নিয়ে বসে, দেখে মনে হয় যেন, এক বাঁদর মসলিন কাপড় জড়িয়ে বসে আছে।’ আরেক মেম ১৮৭৩ সালে প্রাচ্যের বাজার, রাস্তা ও দোকানহাটের দৃশ্য নিয়ে লিখছেন। তার মতে ভারতের পুরুষদের হাত, পা, শরীর বেশিরভাগ সময়ই অঢাকা থাকে, এমন উলঙ্গ হয়েই তারা যখন হাঁটু গেড়ে কোনও দোকানের দরজায় বা বাড়ির সামনে বসে, তখন মনে হয় যেন কোনও বাঁদরের দল (monkey tribe)। কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর নূপুর চৌধুরী ব্রিটিশ ভারতে মেমদের বয়ান পড়ে তার সঙ্গে সামাজিক বিবর্তনবাদের তত্ত্ব যুক্ত করেন। তিনি দেখান যে, ভারতীয়দের ‘subhuman’ বা ‘savage’ বলা আসলে অন্যান্য কলোনির মানুষদের পাশবিক বলার নামান্তর। এই সবকিছুর মূলে ছিল সামাজিক ডারউইনবাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ‘ইউজেনিকস’ বা বর্ণবিদ্বেষবাদ প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছে। সামাজিক বিবর্তনবাদের প্রভাব কমেছে হিটলারের আগ্রাসনের পর, কিন্তু অপবিজ্ঞানের তাণ্ডব শেষ হলেও জন্ম নিয়েছে ভয়ংকর অবৈজ্ঞানিক মতবাদের। ১৯৯০-এর পর থেকে কীভাবে এর উত্থান, তা বিশ্লেষণ করতে গেলে দু’টি ঘটনা খুব সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন।

প্রথমটি ২০০৪ সালের, ইতালির তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ল্যাটিজিয়া মোরাত্তি ঘোষণা করেন যে, দেশের সমস্ত সেকেন্ডারি স্কুলের সিলেবাস থেকে ডারউইন-তত্ত্বকে নিষিদ্ধ করতে হবে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ হিসেবে প্রায় ৫০,০০০ ইতালীয় বিজ্ঞানী পিটিশন দেন এবং বোঝা যায় যে, ১৯৯০-এর পর থেকে ডারউইনবাদের বিরুদ্ধে এক আন্দোলন ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, যার নাম ‘ক্রিয়েশনিস্ট মুভমেন্ট’। আমেরিকা বা ইউরোপে এর ব্যাপ্তি নিয়ে দু-চার কথা বলার আগে এবার চলে আসি ২০২৩-এর ভারতে। দশম শ্রেণীর এনসিইআরটি-র পাঠ্য বই থেকে ‘বায়োলজিক্যাল ইভোল্যুশন’-কে বাদ দেওয়ার কথা ওঠে। ডারউইনের পরিবর্তে ভগবতগীতা পড়ানো হবে, এমনই নির্দেশ ছিল কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত রাজ্যের স্কুলগুলিতে। হিন্দুশাস্ত্র মতে আদি পুরুষের মুখ হতে ব্রাহ্মণ, হাত থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য ও পা থেকে শূদ্রের উৎপত্তি-তত্ত্ব ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের সঙ্গে একেবারেই সাযুজ্যপূর্ণ নয়, আর তাই ভারতীয় জ্ঞানতন্ত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়ার অজুহাতে ডারউইন সরিয়ে হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করার কথা ওঠে। ২০২৩-এর আগেও, ভারতের ক্যাবিনেট মন্ত্রী সত্যপাল সিং বলেছিলেন:

‘ডারউইনের মতবাদ বৈজ্ঞানিকরূপে ভ্রান্ত, স্কুল কলেজের সিলেবাস বদলে দেওয়া উচিত। মানুষ যবে থেকে পৃথিবীতে এসেছে, প্রথম থেকেই সে মানুষ। এর অন্যথা, অর্থাৎ এপের থেকে মানুষ আসার কোনও ঘটনা আমাদের পূর্বপুরুষরা লিখে বা বলে যায়নি।’

সামাজিক বিবর্তনবাদ তাহলে বর্ণ, লিঙ্গ, শ্রেণি— আরও অনেককিছুকে আড়াআড়িভাবে ভাগ করে ফেলেছিল। তাদের একরৈখিক ইতিহাসের যাত্রাপথে একদল বিজয়ী; তারা পুরুষ, বিচক্ষণ ও সভ্য মানুষের দল, আর অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে পরাজিত, বর্বর, শিশুসুলভ জাতি, যাদের টেনে তোলা ঈশ্বরপ্রদত্ত কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন কার্জন।

১৯৯১ সালে আমেরিকার সিয়াটেলে ‘ডিসকভারি ইনস্টিটিউট’ বলে একটি সংস্থা তৈরি করা হয়। এরা বিভিন্ন সরকারি স্কুলে ঘুরে ঘুরে ‘অ্যান্টি-ইভলিউশন’ বা বিবর্তনবিরোধী তত্ত্ব প্রচার করত। ‘ক্রিয়েশনিস্ট মুভমেন্ট’ বা ‘ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন মুভমেন্ট’ (যেখানে মনে করা হয়, ঈশ্বরই সর্বোত্তম এবং তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন)-এর অংশ হিসেবে ১৯৯০-এর পর থেকে আমেরিকা, ইতালি এবং ইউরোপের আরও নানা দেশে অবিজ্ঞানের তত্ত্ব শক্তিশালী হয়। গবেষকদের মতে, ভারতে হিন্দুত্ববাদের উত্থান ও ডারউইনকে ভ্রান্ত ঘোষণা করার মধ্যেও এই ধরনের নব্য সৃষ্টিতত্ত্ব লক্ষ করা যায়। যদিও পাশ্চাত্যে বাইবেলকে কেন্দ্র করে ও ভারতে হিন্দুশাস্ত্রকে সামনে রেখে এই আন্দোলনের জন্ম কিন্তু দু-ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান ও মানব ইতিহাসকে বিকৃত করার যে প্রবণতা, তা মিলিয়ে দেয় দুই মহাদেশের অবৈজ্ঞানিক অ্যাখ্যানকে। টেক্সাস, কেন্টাকি এবং আরও বিভিন্ন প্রদেশে তৈরি হয়েছে মিউজিয়াম, আলোচনাচক্র বা প্রদর্শনীর জায়গা। খুব সুপরিকল্পিতভাবে সেখানে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে খারিজ করা হয়। ক্রিয়েশনিস্টরা মনে করেন, বাইবেলের যে অংশের সঙ্গে বিজ্ঞান খাপ খায় না তাকে বাতিল করা উচিত, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এদের সসম্মানে সরকারি পদে বা ক্ষমতার কেন্দ্রে খুব একটা দেখা যায় না। ভারতের ক্ষেত্রে বিষয়টা এত সহজ নয়, এখানে কিছু-কিছু প্রদেশে বা গলিঘুঁজিতে অবিজ্ঞানের চাষ হচ্ছে বলে বিষয়টিকে অবজ্ঞা করার উপায় নেই, কারণ এই বিজ্ঞান-বিরোধিতার ঢেউ আসছে রাষ্ট্রের মদতেই। তাই তাকে ঠেকানো আরও জটিল।

আবারও ফিরে যাই অপবিজ্ঞান আর অবিজ্ঞানের প্রতর্কে, প্রথমটা বৈজ্ঞানিক সমীকরণকে নিজের জায়গা থেকে টেনে এনে যুদ্ধ আর লুটকে ন্যায্যতা দেওয়ার ইতিহাস আর পরেরটি বিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়মকে অস্বীকার করে ফিরে যাওয়া মিথ, ম্যাজিক এবং কুসংস্কারের দুনিয়ায়। এই দুই পন্থাই কিন্তু অতিরঞ্জন, ডারউইন-তত্ত্বকে একদিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের জঠরে, আর অপরদিকে তার বিরোধিতা হয়ে উঠছে জাতপ্রথার মূল মন্ত্র। সামাজিক বিবর্তনবাদ বা ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদ হয়তো এখন আর প্রাসঙ্গিক নয়, কিন্তু ভারতের মতো দেশে ধর্মের জিগির তুলে শিশুপাঠ্য থেকে ডারউইনকে নাকচ করার মধ্যে বিষম সমস্যা রয়েছে। প্রবন্ধের শুরুতেই বলেছি যে, ডারউইন যখন ‘অন দ্য অরিজিন অফ স্পিসিস’ লিখছেন, ১৮৫৯ সালে, তখন ইংল্যান্ডে চার্চের দখলে পড়াশোনা, বিজ্ঞানকে মনে করা হত থিওলজির অংশ। তাই বিবর্তনবাদকে প্রতিষ্ঠা করার পথ ছিল অত্যন্ত দুর্গম। কী অদ্ভুত সমাপতন যে, এখন ভারতের দশা, ২০২৩-এ বিবর্তন বাদ দিয়ে গীতা পড়ানো, যেন ফিরে যাওয়া আবার সেই ধর্মীয় উন্মাদনায়। এর প্রতিকার ঠিক কীভাবে বা কোন পথে হবে আগামী দিনে, তা লক্ষণীয়।