১৮৯৭ সাল। কলকাতার রাজপথে এগিয়ে চলেছে ঘোড়ায় টানা গাড়ি, তার থেকেই ছড়িয়ে পড়ছে হ্যান্ডবিল, তাতে লেখা, ‘পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য! বায়েস্কোপ! আসুন! দেখুন! যাহা কেহ কখনও কল্পনাও করেন নাই, তাহাই সম্ভব হইয়াছে। ছবির মানুষ, জীবজন্তু জীবন্ত প্রাণীর ন্যায় হাঁটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে…।’ ইতোমধ্যে, ৩১ জানুয়ারি মিনার্ভা থিয়েটারে মিস্টার সুলিভান প্রদর্শন করেছেন তার অ্যানিমাটোগ্রাফের জাদু! অন্যদিকে, স্টার থিয়েটারে বায়োস্কোপ দেখানো শুরু করেছেন স্টিভেনসন সাহেব। আর তাই দেখেই ছায়াচিত্রের কারিগরি খুঁটিনাটি নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠলেন এক বঙ্গসন্তান। শুধু আগ্রহই নয়, রীতিমতো সাহেবের কাছে পৌঁছেও গেলেন সিনেমার কলাকৌশল শেখার জন্য। কিন্তু তাঁকে বিস্তর ঘুরিয়ে শেষমেশ হতাশই করলেন স্টিভেনসন, কোনওরকম সহযোগিতাই করলেন না। অগত্যা, হঠাৎই এক বন্ধুর সূত্রে ‘জন রেঞ্জ অ্যান্ড সন্স’-এর বায়োস্কোপের যন্ত্রপাতি বিক্রেতার বিজ্ঞাপন দেখে মায়ের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে সে-সব কিনে ফেললেন তিনি। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এ এক বাঁক-নির্দেশক মুহূর্ত এবং সেই বঙ্গতনয় আর কেউ নন, উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের পথিকৃৎ হীরালাল সেন!

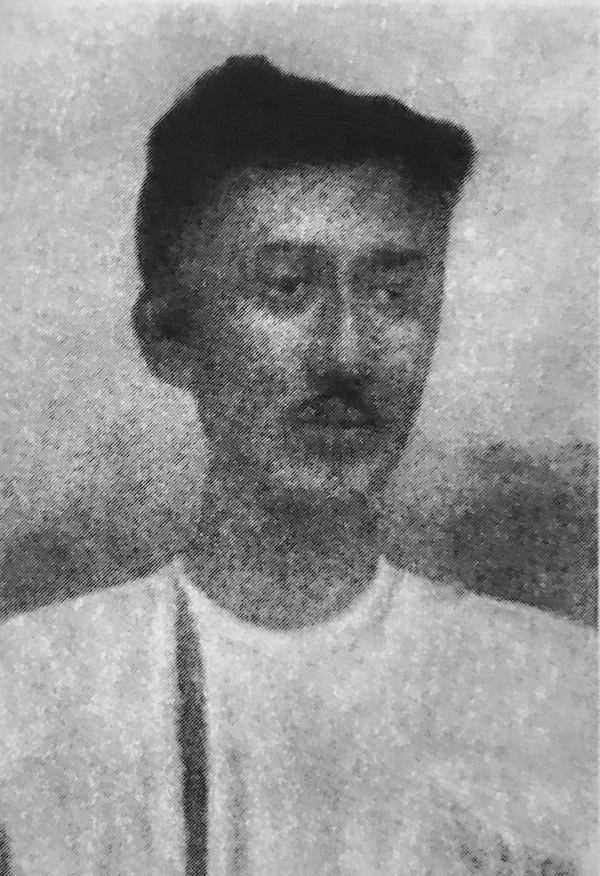

ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার বগজুরি গ্রামে হীরালালের জন্ম। জন্মতারিখ ২ অগাস্ট। সাল নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেন ছিলেন সম্পর্কে তাঁর পিসতুতো ভাই। শৈশবকাল কেটেছে একসঙ্গে। দীনেশ সেন তাঁর আত্মজীবনী ‘ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য’ বইয়ে লিখেছেন, তিনি হীরালাল সেনের থেকে দু’বছরের বড়। দীনেশচন্দ্রের জন্মসাল ১৮৬৬, তাহলে হীরালালের জন্ম সাল ১৮৬৮। কিন্তু সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান বা বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত চরিতাভিধানে হীরালালের জন্মসাল ১৮৬৬ বলা হয়েছে। মূল বিষয়ের কোনও যোগাযোগ না থাকায় এই বিতর্ক আপাতত অপ্রয়োজনীয়।

হীরালাল সেনের বাবা চন্দ্রমোহন সেন, মা বিধুমুখী। চন্দ্রমোহন ঢাকা জেলা কোর্টের আইনজীবী ছিলেন। ছোটখাট জমিদারিও ছিল। জমিদারিতে আয় ক্রমশ কমে আসছিল। রায়তদের আন্দোলনে বিরক্ত আর বিব্রত চন্দ্রমোহন বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঢাকা ছেড়ে কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেন। কলকাতায় তাঁরা থাকতেন ৮৫/২ মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট-এ। হীরালালের পড়াশোনা শুরু প্রথমে মানিকগঞ্জের মাইনর স্কুলে, পরে কলকাতায় এসে কলকাতার এক স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হন; কিন্তু আইএসসি আর শেষ করা হয়নি। কারণ তখন তাঁর মাথায় চেপে বসেছে সিনেমার পোকা! প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার তাই এখানেই ইতি।

ফের ফেরা যাক তাঁর ছেলেবেলার দিনগুলিতে। দীনেশচন্দ্র সেনের ছেলেবেলার বেশির ভাগ সময় কেটেছে মানিকগঞ্জে, মামার বাড়িতে। দীনেশচন্দ্রর মাথায় তখন নানান বুদ্ধি খেলত। একদিন কাগজ কেটে মানুষ, কুকুর, পাখি বা ঘোড়ার ছবি তৈরি করলেন। তারপর একটা বাক্সের মাঝখানে গর্ত করে বাক্সের ভিতরে কেরোসিনের সাঁঝবাতি বসানো হল। সেই আলো ছড়িয়ে পড়ল দেওয়ালে। আর তার সামনে কাগজের মানুষ, পাখি, গাছেদের নড়াচড়া করানো হল আর দেওয়ালে অনেক বড় হয়ে পড়ল তাদের ছায়া। ছেলেবেলার এই ছায়া-নাটক দীনেশচন্দ্রর কাছে নেহাতই মজার খেলা কিন্তু হীরালালের মনে গাঁথা হয়ে রইল সারাজীবনের জন্য। পরে কলকাতায় এসে মায়ের থেকে টাকা নিয়ে হীরালাল স্টিল ক্যামেরা কিনলেন। শুরু হল ফোটোগ্রাফির চর্চা।

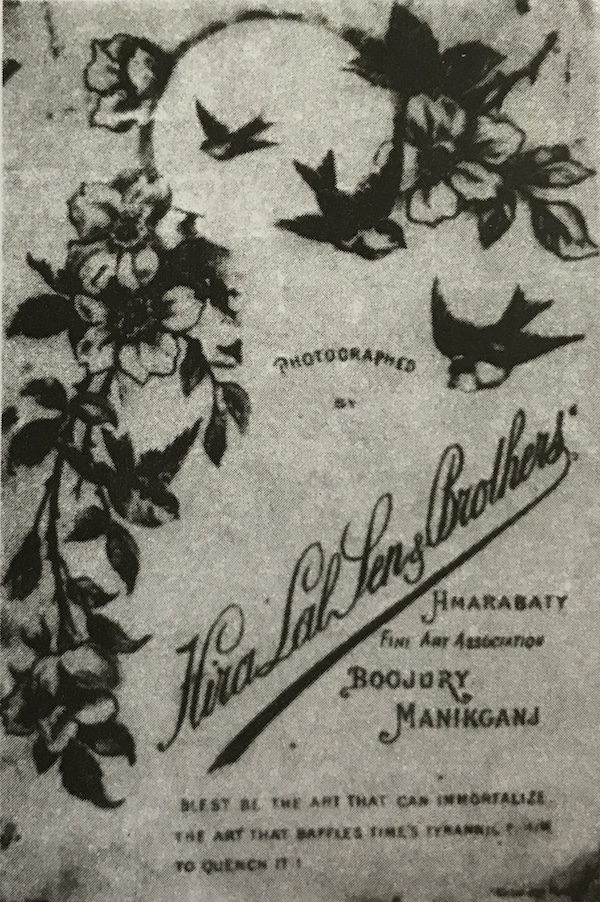

শীঘ্রই নেশা থেকে পেশা। তৈরি হল অমরাবতী ফাইন আর্ট অ্যাসোসিয়েশন। বগজুরিতে নিজের বাড়িতে শুরু করলেন স্টুডিয়ো, ১৮৯০ সালে তার নাম দিলেন H. L. Sen and Bros.। স্টুডিয়ো থেকে তোলা ফোটোর পিছনে ছাপা থাকত ফুল আর পাখির ছবি; সঙ্গে লেখা Photographed by Hiralal Sen & Brothers. Amarabaty, Fine Art Association, Bogjury, Manikgonj। কলকাতাতেও ফোটোগ্রাফার হিসাবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত। ব্যবসারও ধীরে-ধীরে উন্নতি হতে লাগল। মায়ের টাকাও শোধ করে দিতে পারলেন।

এমন সময়েই শহরে আগমন স্টিভেনসন সাহেবের। আগেই বলেছি, অন্য বাঙালি বাবুদের মতো হীরালাল বায়োস্কোপকে নিছক বিনোদন না ভেবে নিজের হাতিয়ার করার কথা ভাবতেন। প্রতিদিন স্টার থিয়েটারে যেতেন বায়োস্কোপ দেখানোর সময়ে। সুযোগ পেলেই চলে যেতেন স্টিভেনসন-এর ছবি দেখানোর ঘরে। স্টিভেনসন তাঁর সঙ্গে গল্পগুজব করতেন, কিন্তু বায়োস্কোপ দেখানোর কৌশল কিছুতেই শেখাতেন না। যন্ত্রপাতির সন্ধানও দিতেন না। হীরালাল প্রায় একলব্যের মতো গল্পগুজবের ফাঁকে-ফাঁকেই দেখে নিতেন, শিখে নিতেন বায়োস্কোপ দেখানোর কৌশল।

অবশেষে হঠাৎই সুযোগ এসে যায়। এক মার্কিন ব্যবসাদার তাঁর পুরনো প্রোজেক্টার বিক্রি করার জন্য কলকাতায় আসেন। হীরালাল কোনওক্রমে টাকা জোগাড় করে প্রোজেক্টারটি কিনে নেন। কিন্তু, প্রোজেক্টার তো জোগাড় হল, বায়োস্কোপ দেখানোর সুযোগ কোথায়? স্টার-এর সঙ্গে স্টিভেনসন সাহেবের চুক্তি রয়েছে। সেই সুযোগও এসে গেল একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবেই। স্টিভেনসন এলাহাবাদে গেলেন ছবি দেখাতে। সেখানে এক দুর্ঘটনায় পড়ে তিনি বাংলায় ফিরলেন না। দেশে ফিরে গেলেন। হীরালাল এতদিন মাঝে মাঝে ময়দানে তাঁবু খাটিয়ে ছবি দেখাতেন। এবার তাঁর জায়গা হল থিয়েটার হলের ভিতরে। উপমহাদেশের প্রথম চলচ্চিত্রকার কে, এ-নিয়ে যত বিতর্কই থাকুক না কেন, হীরালাল সেন যে প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শক— এ-বিষয়ে কোনও বিতর্কের অবকাশ নেই। হীরালাল সেনই প্রথম ভারতীয়, যিনি প্রোজেক্টার দিয়ে ছবি দেখান। সময়টা ১৮৯৭-’৯৮ সাল। বিশ শতক শুরু হওয়ার আগেই।

তবে সমস্যা দেখা দিল অন্যত্র। তখন শহরে হাওড়া ব্রিজ আর রাজভবন ছাড়া আর কোথাও বিদ্যুতের ব্যবস্থা ছিল না। ছবি দেখাতে হত আর্কলাইট প্রোজেক্টারে, গ্যাস দিয়ে হত আলোর ব্যবস্থা। অক্সিজেন ভরা থাকত একটা রবারের ব্যাগে। ভিস্তিওয়ালাদের চামড়ার বস্তার মতো। একদিন ব্যাগ গেল ছিঁড়ে। অক্সিজেন গেল উড়ে। অক্সিজেন না থাকলে আলো জ্বলবে না আর ছবিও দেখানো যাবে না। হীরালাল সেনের সেদিনের একমাত্র সহায়ক ছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ফাদার লাফোঁ। ফাদার প্রাথমিকভাবে ব্যাগ মেরামত করে দিলেন কিন্তু বোঝালেন রবারের ব্যাগের বিকল্প প্রয়োজন। দু’জনে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে স্টিলের ট্রাঙ্ক তৈরি করলেন, এবার আর হঠাৎ বিপদের ভয় নেই। প্রথমদিকে হীরালাল আর ভাই মতিলাল সেন ছবি দেখাতেন। কোনও সংস্থা গড়ে তোলেননি। ১৮৯৮ সালের ৪ এপ্রিল ক্লাসিক থিয়েটার প্রথম তাঁদের থিয়েটার হলে ছবি দেখাল। সাধারণের মুখে-মুখে ফিরছে তখন সেন ব্রাদার্স-এর নাম। ১৮৯৮ সালের শেষদিকে তাঁরা কোম্পানি তৈরি করলেন। নাম দিলেন ‘রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি’; অবশ্য এই কোম্পানি রেজিস্ট্রি করা হয় ১৯০২ সালে। কোম্পানিতে যোগ দেন তাঁদের ছোট ভাই দেবকীলাল আর ভাগনে কুমারশঙ্কর গুপ্ত। দেবকীলাল কিছুদিন পরে সরকারি চাকরি নিয়ে কোম্পানি ছেড়ে দিলেন। হীরালাল দেখতেন প্রযুক্তির দিকটা এবং ব্যবসার আর্থিক দিকটা দেখতেন ভাই মতিলাল। আর কুমারশঙ্কর ছবি দেখানোর কাজে দক্ষ হয়ে উঠলেন।

কোম্পানি গড়ার সঙ্গে-সঙ্গে দেশের নানান প্রান্ত থেকে ডাক আসতে লাগল। বাংলা, বিহার, ওড়িশার রাজা আর জমিদাররা রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানির নিয়মিত দর্শক হয়ে গেলেন। তাদের নানান উৎসবে হীরালালদের ছবি দেখানোর ডাক পড়ত। আর শুধু ক্লাসিক-এ না, স্টার, ন্যাশনাল, মিনার্ভাতেও ছবি দেখাতে শুরু করে প্রভূত উপার্জন করল রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি। কিন্তু শুধু ছবি দেখিয়ে মন ভরল না হীরালালের। তিনি নতুন কিছু করতে চান। ১৯০০ সালে ফ্রান্সের প্যাথে কোম্পানি ভারতে এল। ভারতের কিছু শহরের ছবি তোলার জন্য। তখন ভারতের রাজধানী কলকাতা। হীরালাল এই সুযোগে তাঁদের দলে যোগ দিলেন। স্থিরচিত্রে তিনি আগেই দক্ষ ছিলেন, তাই চলমান ছবি তোলা শিখতে খুব বেশি বেগ পেতে হল না। কার্যসিদ্ধি হলে বিলিতি দল ছেড়ে দিলেন। এদিকে ভারত ছেড়ে যাবার আগে প্যাথে কোম্পানি কয়েকটা ক্যামেরা খুব কম দামে বিক্রি করে গেল। তারই একটা নিয়ে নতুন অভিযানে নামলেন হীরালাল।

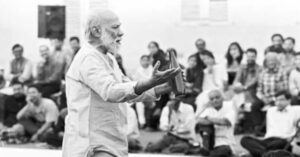

থিয়েটারে বায়োস্কোপ দেখানোর জন্য অনেক নট-নাট্যকারের সঙ্গে পরিচয় ছিল তাঁর। তিনি নাটকের দৃশ্যের ছবি তোলার জন্য গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, অর্ধেন্দুশেখরের কাছে গেলেন। তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন। কিন্তু কেউই রাজি হলেন না। এই সময়ে এগিয়ে এলেন ক্লাসিকের অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। অমরেন্দ্রনাথ আর হীরালাল এই ক-বছরের মধ্যেই বুঝেছিলেন, ল্যুমিয়েরদের মতো শুধু মুভিং শটস বা চলমান ছবি দেখিয়ে দর্শকদের আর আকর্ষণ করা যাবে না। কাহিনিহীন চলমান ছবি তাৎক্ষণিক মজা দিয়েছিল ম্যাজিকের মতো। কিন্তু সেই মোহ কেটে গেলে মজাও বিলীন হয়ে যাবে। তাই চাই কাহিনিভিত্তিক চলমান ছবি। শুরু হল তাঁদের নতুন নিরীক্ষা। মঞ্চে অভিনীত নাটককে ক্যামেরায় তুলে নিলেন হীরালাল। নাটকটি হল সেদিনের মঞ্চসফল নাটক ‘ভ্রমর’। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’-এর নাট্যরূপ। হীরালাল এই নাটকের অংশ চলচ্চিত্রায়িত করেছিলেন।

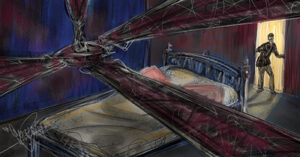

১৯০১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারির ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ থেকে জানতে পারা যায় এই খণ্ড-চলচ্চিত্রের কথা। ১৯০১ সালে ‘আলিবাবা’ নাটকের কিছু দৃশ্যও হীরালাল মুভি ক্যামেরায় ধরে রাখেন। ১৯০১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি, ‘ভ্রমর’-এর বিজ্ঞাপনের সঙ্গেই একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়, ‘আলিবাবা ছবির একটি দৃশ্য এখানে তুলে ধরছি। দূরের পাহাড় দেখা গেল। দূরের পাহাড় কাছে এল, পাহাড়ের একদিকে গুহার মুখে দরজা দেখা গেল। দস্যুরা এক এক করে বেরল। আলিবাবা দূর থেকে দেখছিল দস্যুরা চলে গেল। সে কাছে এল। কী যেন বললো। দরজা খুলে গেল। আলিবাবা গুহার ভিতরে প্রবেশ করল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। পর্দা কালো হয়ে গেল।’ এই বর্ণনা থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, হীরালাল ক্যামেরা চালনায় অতি দক্ষ ছিলেন। সে-যুগে মার্কিন বা ব্রিটিশ চলচ্চিত্রেও লং শট, ক্লোজ শট, প্যানিং-এর ব্যবহার কিন্তু খুব বেশি দেখা যায়নি!

ধীরে-ধীরে রয়্যাল বায়োস্কোপ তার চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবসা ক্লাসিক থিয়েটারের আঙিনা ছেড়ে বহুদূর বিস্তৃত করে। ১৮৯৯ সালে মিনার্ভা হল তিনদিন ভাড়া করে সেখানে কেবলমাত্র বায়োস্কোপ দেখানো হয়। ১৯০০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে সেদিনের বহু রাজা-মহারাজা, মুৎসুদ্দিদের ছবি দেখান। ১৯০৩ সালে আর পুরনো সেকেন্ড হ্যান্ড ক্যামেরা নয়; বিলেতের ক্যাটালগ দেখে, ফাদার লাফোঁর পরামর্শ নিয়ে হীরালাল কিনলেন নতুন ক্যামেরা। এবার ‘আলিবাবা’ পুরো নাটকটিই ক্যামেরাবন্দি করা হল। আলিবাবা-মর্জিনার নাচের দৃশ্যটি অত্যন্ত মুনশিয়ানার সঙ্গে তোলা হয়েছিল। আবদাল্লার ভূমিকায় ছিলেন নৃপেন বসু আর মর্জিনার ভূমিকায় বিখ্যাত অভিনেত্রী কুসুমকুমারী।

১৯০০ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত হীরালাল যে-নাটকগুলির পূর্ণ বা দৃশ্যাংশ ক্যামেরায় ধরে রাখেন, সেগুলি হল— ‘ভ্রমর’, ‘আলিবাবা’, ‘হরিরাজ’, ‘দোললীলা’, ‘সরলা’, ‘বুদ্ধ’, ‘সীতারাম’, ‘দুটি প্রাণ’, ‘মৃণালিনী’, ‘সোনার স্বপন’, ‘মনের মতন’, ‘মজা’, ‘বধূ’, ‘চাবুক’, ‘গুপ্তকথা’, ‘ফটিক জল’, ‘ললিতা ফনিনী’— এবং হয়তো আরও কিছু নাটকের দৃশ্য। সংবাদচিত্র তোলার ক্ষেত্রেও হীরালাল ছিলেন পথিকৃৎ। সেই ১৯০৩ সালেই দিল্লির করোনেশন দরবারের ছবি তোলেন হীরালাল; কলকাতার করোনেশন দরবারের চলচ্চিত্রও তোলেন তিনি। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী পুলিশের লাঠিচার্জ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মিছিল (১৯০৫)— এসব ঐতিহাসিক ঘটনাও ধরা পড়েছে হীরালালের ক্যামেরায়। এরও আগে তোলা ‘পথের দৃশ্য’, চিৎপুর রোডের চলমান দৃশ্য। তাঁর নিজের বগজুরি গ্রামের বিবাহ উৎসব, রাজেন মল্লিকের বাড়ির বিবাহ উৎসব, আরও নানান রাজা-জমিদারদের বাড়ির উৎসবের ছবি তোলেন হীরালাল। আর বিজ্ঞাপনচিত্র অর্থাৎ আজকের ‘অ্যাড ফিল্ম’-এর ভারতীয় পথিকৃৎও কিন্তু তিনিই! তাঁর তোলা জবাকুসুম তেল বা সালসা পিলার বিজ্ঞাপনচিত্র (১৯০৩) সেদিন শুধু জনপ্রিয়ই হয়নি, কোম্পানির উৎপাদনও বাড়িয়ে দিয়েছিল অনেক গুণ।

তাঁকে নিয়ে তখন চারিদিকে জয়জয়কার। এই সময়ে তিনি দু’হাতে রোজগার করছেন আর পাচ্ছেন নানান পুরুস্কার। ১৯০১ সালে মোহন মেলায় পান স্বর্ণপদক, ১৯০২ সালের ২ ফেব্রুয়ারিতে নিখিল ভারত শিল্প প্রদর্শনীতে চলচ্চিত্র দেখিয়ে পান স্বর্ণপদক। ইতোমধ্যে, রয়্যাল বায়োস্কোপের ম্যানেজার রামলাল দত্তকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার জোড়াসাঁকোতে ‘শো হাউস’ নামে (আজকের গণেশ টকিজের স্থানে) এক চিত্রগৃহ শুরু করেন তিনি। তবে কিছু বছরের মধ্যেই তাঁর শখের শো হাউস ঠকিয়ে নিজের নামে করে নেন প্রতারক রামলাল দত্ত। পরে অবশ্য মতিলাল সেন এই শো হাউস লিজে নিয়েছিলেন এবং নতুন করে নাম রেখেছিলেন ‘সিনেমা সাঁলো’। এদিকে, শহরে এসেছেন জামশেদজি ফ্রামজি ম্যাডান, তিনি চেষ্টা করছেন নিজের মতো করে ব্যবসা বড় করতে। হীরালাল তখন তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু পারিবারিক বিবাদে ভাই মতিলাল দাদার সঙ্গ ত্যাগ করলেন এই সময়ে; দুই ভাই আলাদা হয়ে গেলেন। ভাগ হয়ে গেল রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানিও। হীরালাল সেন করলেন এইচ. এল. সেন রয়্যাল বায়োস্কোপ এবং মতিলাল করলেন এম. এল. সেন রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি এবং পৃথকভাবে পরিচালনা করতে লাগলেন। তখন তাদের সম্পূর্ণ পরিবার থাকত ৩১, হরিতকী বাগানের বাড়িতে। হীরালাল সেন সেখান থেকে চলে এলেন রামপ্রসাদ উদ্যানের পাশে ১৮ নম্বর ব্ল্যাকি স্কোয়ারের বাড়িতে আর মতিলাল গেলেন রায়বাগানের বাড়িতে যার নীচের তলায় ছিল রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানির গুদাম।

এখানেই থেমে থাকেনি হীরালালের ভাগ্য বিপর্যয়। এর মধ্যে শরীরে বাসা বেঁধেছে দুরারোগ্য ক্যান্সার। অসহায়, সহায়-সম্বলহীন অবস্থায়, প্রাণের চেয়ে প্রিয় ক্যামেরা দু’টিও আংটা মল্লিক তথা পান্না মল্লিকের কাছে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হলেন। অসুস্থতার জন্য শরীর চলে না, তবুও পেট তো চালাতে হবে! তাই প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে চাকরি নেন নারায়ণচন্দ্র বসাকের লন্ডন বায়োস্কোপ কোম্পানিতে। কিন্তু শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়তে লাগল হীরালালের। অচল সংসারকে সচল রাখা আর নিজের চিকিৎসার খরচ বহন করার জন্য করতে শুরু করলেন বিভিন্ন কাজ। বড়লোকদের ফোটোগ্রাফ থেকে ছবি এঁকে দেওয়া, ভারতীয় দেবদেবীদের ছবি আঁকা। এরকম অনেকরকম কাজই করেছেন অসুস্থ শরীরে। অবশেষে, ২৪ অক্টোবর ১৯১৭, দুর্গাপুজোর মহানবমীর দিন আগুন লাগল রায়বাগানে মতিলাল সেনের বাড়িতে। সেই ভয়াভয় অগ্নিকাণ্ডে মারা গেল মতিলাল সেনের বড় মেয়ে অমিয়বালা আর তার সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গেল হীরালাল সেনের সারাজীবনের সমস্ত কাজ, নেগেটিভ, ফিল্ম-সহ তাঁর পরিশ্রমের এক বৃহৎ অংশ। যদিও বিভিন্ন বক্তব্য অনুযায়ী, সম্পূর্ণ অংশই পুড়ে গেছিল; কিন্তু তথ্য বলছে রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি-র সামান্য অংশ অক্ষতই ছিল।

ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এভাবে বিস্মৃতির অতলেই তলিয়ে গেল। এর পাঁচদিন পর, ২৯ অক্টোবর ১৯১৭, সকলের অন্তরালে নীরবে চলে গেলেন ভারতীয় উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের জনক, ট্র্যাজিক হিরো হীরালাল সেন। যদিও তাঁর মৃত্যু দিন নিয়েও বেশ বিভ্রান্তি রয়েছে। বলা হয়, ২৪ অক্টোবর ১৯১৭ সালে ওই অগ্নিকাণ্ডের দুইদিন পরে অর্থাৎ ২৬ অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়। ‘কলকাতার ইতিহাসে’ বইয়ে এন বি হাজরা খবরে প্রকাশিত তথ্য থেকে তাঁর মৃত্যুদিন হিসাবে ২৯ অক্টোবর দিনটিকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। চলচ্চিত্র গবেষক রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বইতে ২৮ অক্টোবর লিখে গেছেন। তবে, গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে বলতে গেলে, তখনকার খবরে প্রকাশিত তথ্য থেকে লেখা ২৯ অক্টোবর তারিখটিই সঠিক বলে ধরা শ্রেয়। তাঁর মৃত্যুর দিন ব্ল্যাকি স্কোয়ারের বাড়িতে পরিবারের লোক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তাঁর বন্ধু, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। হীরালালের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পূর্ণ পরিবারের অর্থাৎ স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী এবং তাদের চার কন্যা সুরবালা, প্রফুল্লবালা, প্রতিভা ও প্রমীলা এবং একমাত্র পুত্র সন্তান বৈদ্যনাথের দায়িত্ব নেন ভাই দেবকীলাল।

বাঙালির আত্মবিস্মৃতির কথা আর নতুন করে বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। তাই দেশের প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শক, প্রথম বিজ্ঞাপন চিত্র নির্মাতা, প্রথম তথ্যচিত্র নির্মাতা এবং মতভেদে দেশের প্রথম কাহিনিচিত্র নির্মাতা তথা উপমহাদেশের সিনেমার ইতিহাসের প্রথম পুরুষ হীরালাল সেনকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেওয়া তো দূর অস্ত, তাঁকে মনে রাখাও জরুরি মনে করিনি আমরা। অধিকাংশ চলচ্চিত্র গবেষক বা উৎসাহীদের কাছেও তিনি নিতান্তই অপাংক্তেয়। অথচ বিশ্বজুড়ে সিনেমার আদিকাল ও নির্বাক চলচ্চিত্র নিয়ে এখন গবেষণা তুঙ্গে। পর্যাপ্ত গবেষণা এবং সংরক্ষণ হলে নিঃসন্দেহে হীরালালের নামও এক বাক্যে আজ উচ্চারিত হত মেলিয়ে, পোর্টার বা গ্রিফিথের সঙ্গে…