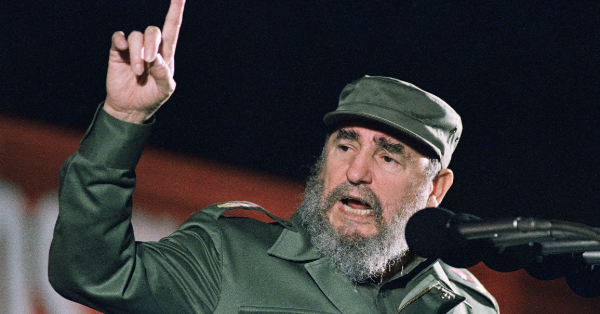

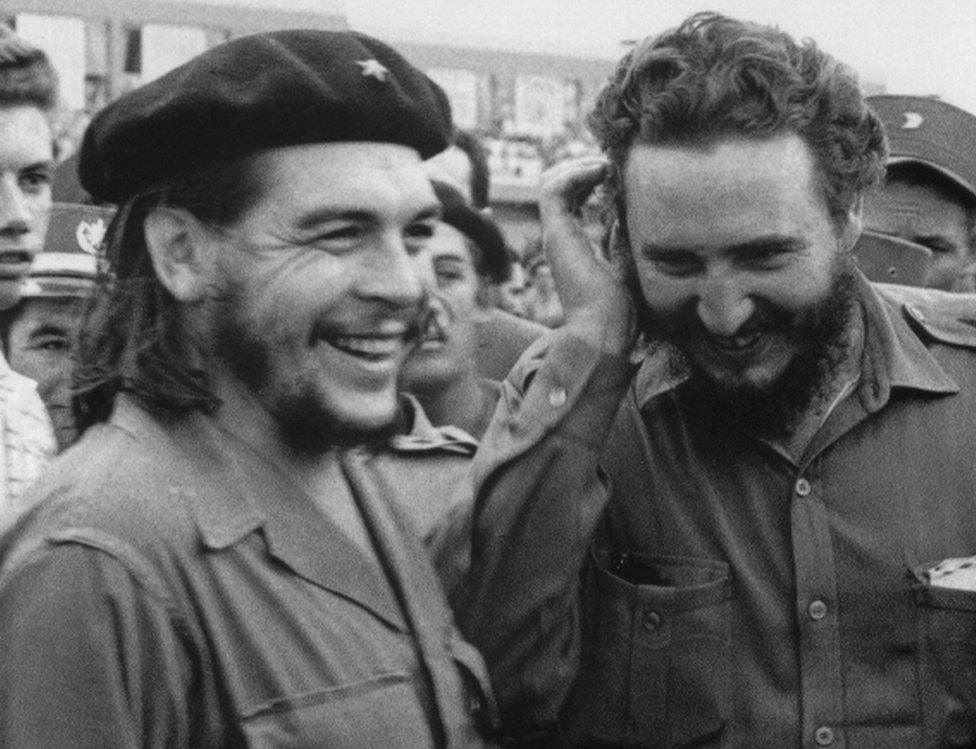

১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বর মাস, দমদম বিমানবন্দরে খাকি উর্দি পরা এক চল্লিশোর্ধ্ব পুরুষকে দেখার জন্য সে কী ভিড়। ২৩ বছরের যুবা গৌতম ঘোষ ছিলেন সেই দর্শকদের মধ্যে, তখন যদিও প্রখ্যাত সিনেমা পরিচালক হননি, ছাত্রাবস্থা পেরিয়ে নিতান্ত এক সাধারণ লোকের মতো খবর পেয়েই ছুটে গেছেন দমদম। যাকে দেখার জন্য এত তোড়জোড়, তিনি মেরেকেটে এক ঘণ্টা ছিলেন বিমানবন্দরে, কিন্তু ইতিমধ্যেই লম্বা লাইন পড়ে গেছে, দর্শনার্থীদের ভিড়ে রয়েছেন রুমা গুহঠাকুরতা, চলচ্চিত্র-গবেষক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এবং তৎকালীন রাজনীতিবিদরা। ফিদেল কাস্ত্রো যাচ্ছেন ভিয়েতনাম, কিন্তু হঠাৎ করেই এন রুট এলেন কলকাতায়। এক অনুবাদকের সাহায্য নিয়ে কথা বললেন সকলের সঙ্গে, ছবি তুললেন সাংবাদিকদের অনুরোধে, সামান্য কিছু খেয়ে আবার বিমানে উঠে পড়বেন। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় তখন দিল্লিতে। তাঁর অনুপস্থিতিতে ক্যাবিনেট মিনিস্টার তরুণকান্তি ঘোষ এবং বামপন্থী নেতারা সাক্ষাৎ করলেন কাস্ত্রোর সঙ্গে। অলিভ গ্রিন ট্রাউজার পরা মানুষটিকে দেখার উন্মাদনা অভিনেতা থেকে ছাত্র, প্রবীণ থেকে নবীন— সকলেরই ষোলো আনা। কিন্তু কেন এই ভাল লাগা? সুদূর কিউবা নামক একটি ছোট রাষ্ট্রের প্রধান এসেছেন কলকাতায়, কিন্তু তাঁকে একবারটি দেখার জন্য এমন ভিড়, লম্বা লাইন?

এই গণ-উন্মাদনার কারণ খুঁজতে অবশ্যই চলে যেতে হবে বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়। শুধু কাস্ত্রো বা চে গুয়েভারার পপুলার আইকন হয়ে ওঠার গল্প নয়, বরং ফিরে যাওয়া দরকার তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ কাজের ধারাবাহিকতায়।

আরও পড়ুন: সহজে সাফল্য এলে ক্লান্তি বোধ করতেন বব ডিলান!

লিখছেন প্রবুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়…

এখানে বলে রাখা ভাল যে, ১৯৫৯ অবধিও, প্রায় সমস্ত কিউবার চিনি-কল, পশুখামার, খনিজ সম্পদ, তেল উত্তোলন এবং বিপণনের যাবতীয় কার্যকলাপ পরিচালিত হত ওয়াশিংটন থেকে। একে বলে neo-colonial রিপাবলিক, অর্থাৎ ছয়ের দশক, যাকে আমরা বলি আফ্রিকার মুক্তির দশক, ভারত ততদিনে ১৩ বছরের স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশ, আর সেই সময় পৃথিবীর অপরদিকে কিউবা নামক একটি রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘protectorate’ হিসেবে নিজেকে প্রতি মুহূর্তে বিকিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। স্পেনের থেকে হাতবদল হয়ে মার্কিনিদের দাসত্ব করতে করতে একপ্রকার অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে তারা। যদিও সময়টা কিন্তু বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার; ইতিমধ্যে ইউনাইটেড নেশনস গড়ে উঠেছে, প্রায় চল্লিশ বছর আগে উড্রো উইলসন মানুষের ন্যূনতম অধিকার আর আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নিয়ে কথা বলে গেছে, আশি বছর ধরে রোমান দেবী লিবার্টাসকে উৎসর্গ করা মূর্তি আমেরিকার ভূখণ্ডে স্লেভারির বিরুদ্ধে তার লম্ফ জ্বালিয়ে রেখেছে, কিন্তু এই সবই ততক্ষণ সাজে, যতক্ষণ না সে নিজে কলোনিয়াল মাস্টার হয়ে উঠছে। কাস্ত্রো ও চে-কে নিয়ে উন্মাদনা ঠিক এখানেই, কীভাবে তাঁরা আমেরিকার ঔপনিবেশিক লুন্ঠনের অবসান ঘটায়, এবং এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র তৈরি করে। প্রশ্ন ওঠে যে, কিউবান রেভোলিউশনের পরে কী হল তাহলে! স্বাধীনতা ও বিপ্লবের কাহিনি যেভাবে মহিমান্বিত করা হয়, তার পরের সময়কার ইতিহাস অনেকসময় ম্লান হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। ফিদেল-পরিচালিত সরকার সম্পর্কে কয়েকটি খুব সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান দেওয়া যেতে পারে এই প্রসঙ্গে। যেমন ধরুন, ইউনেসকো বলছে যে, ১৯৬০-এর পরের কিউবাতে স্কুল এনরোলমেন্ট নজর কাড়ার মতো ছিল, কলেজে ছেলেমেয়েদের ভর্তির হার প্রায় ১০০%। এডুকেশন ফর অল (সকলের জন্য শিক্ষা) এই সূচকে কিউবা রয়েছে সারা পৃথিবীতে ১৬ নম্বরে, পুরো আমেরিকা মহাদেশে সে সর্বপ্রথম স্থানে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে পিছিয়ে ২৫ নম্বরে। অর্থাৎ তেল, খনি, চিনি, কফি লুট করেও তারা সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারেনি, কিন্তু পেরেছিল ফিদেল-পরিচালিত সরকার। আরও আছে প্রাপ্তির ঝুলিতে, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা ইউনিসেফ-এর মতো প্রতিষ্ঠানরা বলছে যে কমিউনিস্ট কিউবা যেভাবে প্রসূতি ও শিশুস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে চলেছে তা বিরল, তাদের মতে ‘লাতিন আমেরিকার শিশুদের জন্য প্রকৃত স্বর্গ হল কিউবা’। ১৯৫৯ সালে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরেই ফিদেল কাস্ত্রো বলেন যে, ‘পরবর্তীকালে এই বিপ্লবকে যখন সম্যকভাবে বিচার করা হবে, তখন প্রথমেই যে প্রশ্নটির সম্মুখীন হব আমরা, তা হল স্বাধীন এই দেশ মেয়েদের সমস্যা কতটা দূর করতে পেরেছে?’ লিঙ্গসাম্য নিয়ে আসার একমাত্র পথ তিনি মনে করেছিলেন, মেয়েদের প্রাইমারি স্কুলে নথিভুক্ত করানো, সমস্ত পাবলিক সার্ভিস পসিশন, ডাক্তারি, আইন, এমনকী, সেনাবাহিনীতেও মহিলাদের জায়গা নিশ্চিত করা। ১৯৬৩-র একটি ভাষণে কাস্ত্রো বলেন যে, কিউবার বস্ত্রশিল্প, বিবিধ কারখানা, হার্ডওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বা প্রশাসক পদে মহিলাদের রাখা হয়েছে। সারা দেশে প্রায় চার হাজারটি শিল্পকেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক-রূপে আছেন মহিলারা, মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ৫০ শতাংশ মহিলা। চাষীর মেয়েদের জন্য প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্স, যার পরিদর্শক রূপেও মহিলা ক্যাডাররা। অর্থাৎ, মহিলাদের শ্রম নিয়ে যে বিভাজন রয়েছে, গৃহে এবং বাইরে, সেই অসাম্য মুছে ফেলতে হলে মেয়েদের পলিসি মেকার, পর্যবেক্ষক, ম্যানেজার এবং ক্যাডার-রূপে অনেক বেশি ক্ষমতা দেওয়া দরকার।

ফিদেল কাস্ত্রো পরিসংখ্যান নিয়ে অত্যন্ত খুঁতখুঁতে ছিলেন, মনে করতেন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যে পরিসংখ্যান দেবে দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের বিষয়ে, (‘পলিটিক্যাল বায়াসনেস’ অবশ্যই পরিত্যাগ করে) তা বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে কতটা এগনো গেছে, তার পরিমাপক। বিপ্লববাদকে শুধুমাত্র একটা নিরেট থিওরি বা দপ করে নিভে যাওয়া আলোর লেলিহান শিখার মতো না দেখে, আদৌ তা মানুষের কাজে লাগল কি না, সেটা অনুধাবন করা জরুরি। একটি সাক্ষাৎকারে সীতারাম ইয়েচুরি বলেছিলেন যে, একবার ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে দেখা হলে, তিনি জিজ্ঞেস করে বসেন যে, ভারতের স্টিল প্রোডাকশনের বর্তমান পরিসংখ্যান কত? নবীন কর্মী ইয়েচুরি এই প্রশ্ন শুনে অবাক, এবং মজা করে তিনি সাক্ষাৎকারে জানাচ্ছেন যে, এই প্রশ্নের পরে যতবারই তিনি কিউবাতে গেছেন, সঙ্গে নিয়েছেন ছোট একটি হ্যান্ডবুক, তাতে লেখা থাকত ভারতের শিল্প বা কৃষি-সংক্রান্ত রিসেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্স, একবার ঝালিয়ে নেওয়া, যাতে কাস্ত্রো আবার জিজ্ঞেস করলে সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয়। খুব ছোট ঘটনা, হয়তো আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক, তুচ্ছ কিছু পরিসংখ্যান, কিন্তু এই ছোট ছোট ‘পলিটিক্যাল জেসচার’ মনে করিয়ে দেয় যে, আন্দোলন আসলে গণঅভ্যুত্থানে থেমে থাকে না, বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য হয়তো সেই অভ্যুত্থানের পরের অবস্থা। যেখানে মহিলারা কতটা কাজে নিযুক্ত হতে পারল, সমবেতন সম্ভব কি না বা কত শতাংশ জমি কৃষকদের দখলে আছে— এই আপাত-তুচ্ছ পরিসংখ্যানগুলি।

২০০৭ সালে স্প্যানিশ সাংবাদিক ইগনাসিও রামোনেট ও কিউবার লেখক কার্লোস আলবার্তোর মধ্যে একটি বিতর্কসভার আয়োজন করা হয়। বিষয় ছিল ‘ওয়াজ ফিডেল গুড ফর কিউবা?’ কার্লোসকে সিআইএ-র সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে টেররিস্ট অ্যাটাক এর জন্য বন্দি করে কিউবান সরকার। তাই স্বভাবতই তাঁর ভাষ্যে উঠে এসেছে কাস্ত্রোবিরোধী কথা। কীভাবে মুক্তবাজার অর্থনীতি কাস্ত্রো-পরবর্তী সময়ে সকল মানুষের উন্নয়ন করতে পারে, সেই বয়ান দিয়েছেন লেখক। উল্টোদিকে স্প্যানিশ সাংবাদিক মনে করেছেন যে, স্বাধীনতাপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি দেশের জন্যই গত ৫০ বছর ধরে কাস্ত্রো সরকার একটা আদর্শের মতো। শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে উৎখাত করবার জন্য নয়, যা ভারত বা আফ্রিকার মতো দেশও করেছে। কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মেডিসিন বা স্পোর্টসে কিউবার উন্নতি অভূতপূর্ব, পিছিয়ে পড়া তিরিশটা দেশে কিউবার তিরিশহাজার ডাক্তার কাজ করে চলেছে। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে ‘মিরাকেল মিশন’, কাস্ত্রোর প্রতিনিধিত্বে ভেনিজুয়েলা, বলিভিয়া বা সেন্ট্রাল আমেরিকার বিভিন্ন অনুন্নত জায়গায় প্রশিক্ষিত ডাক্তার কাজ করেছেন। ইগনাসিও এবং কার্লোসের এই বিখ্যাত বিতর্কসভা আসলে দু’টি শ্রেণির কথা বলে, সাম্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শ্রেণি।

খুব মজার বিষয় হল, এখানে আমরা দেখি কখনও কখনও ফিদেলের ব্যক্তিচরিত্র নিয়েও কাটাছেঁড়া করা হয়েছে, বয়সকালে তিনি কতটা অ্যালকোহলিক হয়ে যাচ্ছেন, এমন সব অদ্ভুত মন্তব্য। ফিদেল-সম্পর্কিত নানাপ্রকার গুজব বা রটনা আমেরিকার আনাচ-কানাচে ঘুরে বেরিয়েছে, যেমন ১৯৬২ সালে আমেরিকান এক আইনজীবী মন্তব্য করেন যে: ‘(আমেরিকার) পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মীরা কখনও (ফিদেল) কাস্ত্রোকে নাম ধরে সম্বোধন করত না তাদের নিজস্ব আলোচনায়, এ যেন অদ্ভুত এক মানসিক উদ্বেগের বহিঃপ্রকাশ’— ডেভিড লিলিয়েন্থেল।

একটি সাক্ষাৎকারে সীতারাম ইয়েচুরি বলেছিলেন যে, একবার ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে দেখা হলে, তিনি জিজ্ঞেস করে বসেন যে, ভারতের স্টিল প্রোডাকশনের বর্তমান পরিসংখ্যান কত? নবীন কর্মী ইয়েচুরি এই প্রশ্ন শুনে অবাক, এবং মজা করে তিনি সাক্ষাৎকারে জানাচ্ছেন যে, এই প্রশ্নের পরে যতবারই তিনি কিউবাতে গেছেন, সঙ্গে নিয়েছেন ছোট একটি হ্যান্ডবুক, তাতে লেখা থাকত ভারতের শিল্প বা কৃষি-সংক্রান্ত রিসেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্স, একবার ঝালিয়ে নেওয়া, যাতে কাস্ত্রো আবার জিজ্ঞেস করলে সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয়।

আমেরিকা বা ইউরোপের দেশগুলির কাছে এহেন ভোলডেমর্ট-সম (যেহেতু জনপ্রিয় এই চরিত্রকে ‘he who must not be named’ বলা হয়) প্রতিপন্ন করা হলেও, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা বা ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির কাছে কাস্ত্রো কিন্তু সবসময় প্রবল অনুপ্রেরণার। যদিও এই ‘তৃতীয় বিশ্ব’ শব্দটি নিয়ে ফিদেলের প্রবল আপত্তি ছিল। ১৯৭৩-এর জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে এসে তিনি তৃতীয় বিশ্বের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। মনে রাখতে হবে, সালটা ১৯৭৩, অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার ২৫ বছর অতিক্রান্ত এবং আফ্রিকার দেশগুলো লিবারেশনের পর ১০-১২ বছর ধরে নিজেদের টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে শামিল। এমতাবস্থায় ফিদেল মনে করেছিলেন যে, জোটনিরপেক্ষতার যে প্রাসঙ্গিকতা ১৯৫০ বা ছয়ের দশকে তৈরি হয়েছিল, নেহরু বা সুকর্ণর যোগ্য প্রতিনিধিত্বে, যে আন্দোলন হয়ে উঠেছিল পরাধীন দেশের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, সেই ইতিহাস কিন্তু আজ আর একজায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। নেহরু মারা গেছেন দশ বছর আগেই, সুকর্ণ ও নাসের দু’জনেই প্রয়াত হন ১৯৭০-এ। তাই আটের দশকের রাজনীতিতে কিন্তু পক্ষপাত জরুরি হয়ে উঠছে ক্রমশ, এবং সেই পক্ষপাত যে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সাম্যবাদের প্রতিই মানুষকে নিয়ে যাবে, এটাও খুব স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন ফিদেল কাস্ত্রো তাঁর ভাষণে।

আজকের নয়া উদারনীতিবাদের দুনিয়ায় এই কথাগুলো যেন অক্ষরে-অক্ষরে মিলে যায়। অ্যাপলিটিকাল বা অরাজনৈতিক সংজ্ঞাটি কিন্তু কখনওই জোটনিরপেক্ষতার সঙ্গে যুক্ত ছিল না। কিন্তু আটের দশকের পর থেকে তৃতীয় বিশ্বের নিরপেক্ষতা আদতে নিজের কবর খোঁড়ার ন্যায়, এটাই বলতে চেয়েছিলেন তিনি। কর্পোরেট ক্যাপিটালিজম, এবং তার সাম্রাজ্যবাদী নয়া আদবকায়দার ফাঁপরে আজ আমরা সকলে। নিরপেক্ষতা আসলে কিন্ত ‘ডিনায়েল’-এর নামান্তর, তার আভাস পাওয়া যায় ফিডেলের কথায়; এমন এক ভোগবাদ বা পুঁজিবাদী চাকচিক্যর মধ্যে থাকি আমরা, যে নয়া উপনিবেশবাদকে একটা মিথ বলে মনে হয় আমাদের। এই ডিনায়েলটি খুব স্বতঃপ্রণোদিতভাবে গড়ে উঠেছে, তা কিন্তু নয়। অত্যন্ত যত্নে ও কলাকৌশলে তাকে বাড়তে দেওয়া হয়েছে।

মাস্টার ডিগ্রিতে পড়তে হয়েছিল ‘বিনাইন’ (benign বা সদয়) ক্যাপিটালিজমের প্রতর্ক। অর্থাৎ, এই সাম্রাজ্যবাদ দাঁতনখ বের করে কামড়ায় না, কিন্তু তার প্রাণঘাতী কাজকর্ম চলতে থাকে বহাল তবিয়তে। এই নতুন বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আজ তাই মনে হয়, ফিদেল কাস্ত্রোর জন্মদিনে স্মৃতিচারণ যাতে শুধুমাত্র পিছনে ফেলে আসা বিপ্লবের দিনলিপি হয়ে না থেকে যায়। তাঁর সাক্ষাৎকার, চিঠিপত্র, আত্মজীবনী বা ‘history will absolve me’-এর মতো বয়ান আজকের ঔপনিবেশিকতাকে বোঝার পথ প্রশস্ত করুক, তাঁর জন্মদিনে এটাই চাওয়ার।