বিয়ের এক বছর পর ধীরাজ অন্ধ হয়ে গেল। ভোরবেলা টকটকে লাল চোখ নিয়ে স্ত্রী সুনয়নার হাত ধরে ছাদে দাঁড়িয়ে নতুন সূর্যকেও ঝাপসা দেখছে সে। ব্যস্ত হয়ে স্ত্রীর হাত খুঁজতে থাকায়, শিউরে ওঠে সুনয়না। বিয়ের পর গুরুজনদের প্রণাম জানানোর সময়ে ধীরাজের অন্ধ কাকা ঠিক এমনিভাবে আন্দাজে সুনয়নার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। স্ত্রীর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে রেখে ধীরাজ বলে, ‘এখন থেকে তোমার চোখ দিয়েই তো দেখব। তুমি আমার সেবা করবে, কাজ করে দেবে, বইটই পড়ে শোনাবে।’ অন্ধ হয়ে-ওঠা এই ধীরাজের সন্ধান মিলবে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বউ’ গল্পগ্রন্থের ‘অন্ধের বউ’ গল্পে। আখ্যানটি নিছক অন্ধের প্রতি সহানুভূতি, পতিব্রতা স্ত্রীর নিরলস সেবা-যত্ন কিংবা গ্রন্থপাঠের সোহাগি দাম্পত্য-যাপনের দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত নয়। বরং কাহিনির বুনন অন্ধ হয়ে-ওঠার স্বল্প কালসীমায় ঘনসন্নিবদ্ধ। একা ধীরাজের নয়, সুনয়নারও ভবিষ্যৎ বোঝাপড়ার সূচনাবিন্দুতে গল্পের পরিসমাপ্তি। মানিক এখানে উল্লেখ করেননি, অন্ধত্ব বোঝাপড়ার অপর এক উপাদান যন্ত্র-প্রযুক্তির কথা। সুনয়না বই পড়ে ধীরাজকে শোনাবে। কিন্তু এখানে বলা হল না যে, ধীরাজ ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে নতুন জীবনযাপনে— হয়তো-বা ব্রেইল লিপিতে শিখতে পারে বইপড়া।

অন্ধত্বের সঙ্গে আধুনিক যন্ত্রের সম্পর্ক নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে ওয়াকিবহাল ছিলেন, তার প্রমাণ মেলে ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ উপন্যাসে। গ্রামের এক বৃদ্ধের চোখের ছানি কেটে শশী ডাক্তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে এনেছে। সেদিন থেকে সেনদিদি আর রেহাই দেয় না। বসন্ত রোগে সেনদিদির একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে চায় কেটেকুটে ওষুধ দিয়ে যেমন করে হোক শশী যেন চোখটা সারিয়ে দেয়। সে তো আর জন্মান্ধ নয়! কিন্তু শশীর নিরাশাজনক উত্তর আঘাত দেয় তাকে। সেনদিদির জন্য শশীর এত মায়া ছিল, সেসব গেল কোথায়! শশীর হাত ধরে একদিন কেঁদে ফেলে সেনদিদি। সবাই কানি বলে, তার আর সয় না। নিরুপায় শশী কাচের নকল চোখ নেওয়ার পরামর্শ দেয়। দেখতে অবশ্য পাবে না চোখে, তবে চোখটা আসল চোখের মতো দেখাবে, লোকে সহজে টের পাবে না। তবে এখনই অপারেশন করা সম্ভব না। শশীর কাছে যন্ত্রপাতি নেই। বাজিতপুরে হবে কি না, তাও জানা নেই। কলকাতা গিয়ে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে চোখের অপারেশন করতে হবে, সময় লাগবে অনেক। ভাল চোখটার সঙ্গে রং-টং মিলিয়ে, কাচের চোখ তৈরি করতে হবে।

অন্ধত্বের জগতে আধুনিক প্রযুক্তি যে বড় ভূমিকা নেবে, ঔপনিবেশিক বাঙালির কাছে সে-আভাস পৌঁছেছিল পাশ্চাত্য চিকিৎসাব্যবস্থা মারফত। ‘দেখা’ নামক সাদামাটা ক্রিয়াটিকে নতুনভাবে চিনতে শিখেছিল বঙ্গবাসী। ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত ‘বিজ্ঞানরহস্য’ গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলছেন, ‘আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা চক্ষুর উপর বিশ্বাস অধিক। কিছুতে যাহা বিশ্বাস না করি, চক্ষে দেখিলেই তাহাতে বিশ্বাস হয়। অথচ চক্ষের ন্যায় প্রবঞ্চক কেহ নহে।’ আসলে চর্মচক্ষে এই পৃথিবীর কিংবা মহাকাশের সবটুকু অনুভব করা যায় না। নভোমণ্ডলে বিন্দু-বিন্দু আলো, নিছক আলোমাত্র নয়। অন্যদিকে, ধূলার মতো সামান্য পদার্থ— ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জীব, কীটাণু পরিপূর্ণ। অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, আলোক-পরীক্ষক যন্ত্র ব্যতিরেকে তাদের দেখা সম্ভব না। এই যন্ত্র কি অন্ধ ব্যক্তিরও দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে সক্ষম? আশ্চর্যের বিষয়, যে-বঙ্কিম দেখার জগৎ চিনতে যন্ত্রের কথা বলেছেন, সেই তিনি ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত ‘রজনী’ উপন্যাসে অন্ধ রজনীর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন অলৌকিক উপায়ে। শচীন্দ্রের বয়ানে জানা যায় বঙ্কিমি কৈফিয়ত—

‘আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় না হইতে পারে, এমন কি আছে? আমাদিগের ভারতবর্ষে চিকিৎসাসম্বন্ধে কতকগুলি অতি আশ্চর্য্য প্রকরণ ছিল–সে সকল তত্ত্ব ইউরোপীয় বহুকাল পরিশ্রম করিলেও আবিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। চিকিৎসাবিদ্যায় কেন, সকল বিদ্যাতেই এইরূপ। কিন্তু সে সকল এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, কেবল দুই একজন সন্ন্যাসী উদাসীন প্রভৃতির কাছে সে সকল লুপ্ত বিদ্যার কিয়দংশ অতি গুহ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছে।’

বঙ্কিমের এই ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া সম্ভব নয় দৃষ্টিহীনতার গবেষক সুবোধচন্দ্রের পক্ষে। ভারতীয় দৃষ্টিহীনদের শিক্ষাদানের জন্য আজীবন ব্রত নিয়েছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, তথা All-India Lighthouse for the Blind-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক সুবোধচন্দ্র রায়। ১৯৪২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ‘সাহিত্য সেবক সমিতি’র সভায় সুবোধচন্দ্র পেশ করেন ‘সাহিত্যে অন্ধ চরিত্র’ বিষয়ে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য।

সেখানে বলা হল, বাংলা সাহিত্যে অন্ধ চরিত্রগুলি মনস্তত্ত্বের দিক থেকে যথার্থরূপে অঙ্কিত হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত রজনীর দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন; অনুরূপা দেবী ধীরাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করলেন; এমনকী রবীন্দ্রনাথের ‘দৃষ্টিদান’ গল্পটিও অন্ধদের মনস্তত্ত্ব সঠিকভাবে ধরতে পারেনি। ১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় সুবোধবাবু এ-প্রসঙ্গের উত্থাপন করেন। গভীর মনোযোগের সঙ্গে সকল অভিযোগ শোনার পর, রবীন্দ্রনাথ কথা দেন, অন্ধ চরিত্রকে কেন্দ্র করে নতুন একটি উপন্যাস লিখবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে এবং সুবোধচন্দ্র বিদেশে চলে যান। সুবোধচন্দ্রের স্পষ্ট মত, রবীন্দ্রনাথের যদি লিখতেন, তবে সে-লেখায় সাফল্যমণ্ডিত অন্ধ চরিত্রের বর্ণনা দেখে হয়তো চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের গতানুগতিক ধারণার বদল আসত। এতে অন্ধদের জীবনে প্রচুর কল্যাণ হত। অলৌকিকতা দিয়ে অন্ধত্বের মোকাবিলা সম্ভব না, সহানুভূতির পাশাপাশি দরকার কিছু বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ।

২

পর্যবেক্ষণ করা জরুরি অন্ধদের দৈনন্দিনতার ইতিহাস। ১৮৯৯ সালে ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘দৃষ্টিদান’ পড়লে বুঝতে পারি, কুমু চরিত্রটি ভীষণভাবে ‘মানবিক’ এবং ‘বিশেষ সক্ষমতা’র অধিকারী। হেমাঙ্গিনী যখন বাড়িতে এল, কুমু তাকে শয়নকক্ষে নিয়ে গেল। এরপর কুমু ডান হাত দিয়ে হেমাঙ্গিনীর কণ্ঠ বেষ্টন করে বলে, ‘আমি তোমাকে দেখিতেছি, ভাই।’ সে হেমাঙ্গিনীর কোমল মুখখানি হাত বুলিয়ে দেখে। অবশেষে কুমুর অনুমান, ‘মুখটি সুন্দর হইবে, বয়সও চোদ্দপনেরোর কম হইবে না।’ অর্থাৎ ‘দেখা’ ক্রিয়াটি কুমু সম্পন্ন করছে অপর ইন্দ্রিয় স্পর্শের দ্বারা। ‘দৃষ্টিহীন’ কুমুকে ভিন্নপদ্ধতিতে যেন ‘দৃষ্টিদান’ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

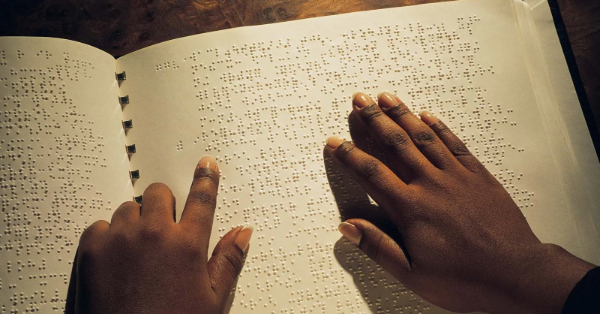

স্পর্শকে হাতিয়ার করে ‘দেখা’র বৃত্তটি অনেক বেশি মাত্রায় বিস্তৃত করা সম্ভব। তেমনই এক প্রযুক্তি এনে হাজির করেছেন ফরাসি শিক্ষক লুই ব্রেইল। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের লেখাপড়া ও পারস্পরিক যোগাযোগের এক বৈপ্লবিক পদ্ধতি ব্রেইল লিপি। এটি একপ্রকার স্পর্শভিত্তিক লিপি, যা উত্থিত বিন্দু বা dots দিয়ে গঠিত। প্রতিটি বর্ণমালা (যেমন A, B, C) একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর সমন্বয়ে প্রকাশ করা হয়। আঙুলের ডগা দিয়ে উত্থিত বিন্দুগুলো (dots) স্পর্শ করে ব্রেইল পড়তে হয়। ব্রেইল লেখার জন্য স্লেট ও স্টাইলাসের মতো বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। লুই ব্রেইল তাঁর লিপি প্রস্তুত করেছিলেন রোমান হরফের বর্ণমালাকে ভিত্তি করে। কিন্তু বহুভাষিক ভারতে তা চালু করা যায় কীভাবে, তা নিয়ে চিন্তার অন্ত ছিল না। এক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছিল বেশ কিছু ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার। ঔপনিবেশিক কালপর্বে ভারতীয় ভাষায় ব্রেইল চালু করার কিছু প্রস্তাব এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য—

১. শেরিফ ব্রেইল ২. ড. নীলকণ্ঠরাই-এর ‘ইন্ডিয়ান ব্রেইল’ ৩. মিস আস্কবিথ-এর ‘তামিল ব্রেইল’ ৪. মাইশর ও কন্নড় কোড ৫. চ্যাটার্জি কোড (‘প্রবাসী’ সম্পাদক রামানন্দ চ্যাটার্জি) ৬. রেভ. জে. নলেজস ও মি. এল. গার্থবাইতে-র ‘ওরিয়েন্টাল ব্রেইল’ ৭. শাহ ব্রেইল (কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা লালবিহারী শাহ) ৮. মি. পি. এম. আদবানি-র ‘সিন্ধি ব্রেইল’ ৯. সেন্ট্রাল অ্যাডভাইসরি বোর্ড অফ এডুকেশন-এর ব্রেইল কমিটির বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাবিত ‘ইউনিফর্ম ইন্ডিয়ান ব্রেইল’ ১০. লে. ক. স্যার ক্লুথ ম্যাকেঞ্জি-র সভাপতিত্বে একটি কমিটির প্রস্তাবিত ‘স্ট্যান্ডার্ড ইন্ডিয়ান ব্রেইল’।

স্বাধীনতা লাভের পর বোঝা গেল, বিশ্ব ব্রেইল লিপির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতীয় ভাষায় ব্রেইলের বিবর্তন করা দরকার। ১৯৪৯ সালে প্যারিসে আয়োজিত UNESCO-এর অ্যাডভাইসরি কমিটিতে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ১৯৫০-১৯৫১ প্যারিস ইন্টারন্যাশানাল ব্রেইল কনফারেন্সে সুনীতিবাবু ‘ইন্ডিয়ান এক্সপার্ট কমিটি’র চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এরপর ১৯৫১ সালেই UNESCO-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ভারত সরকার চালু করল ‘ভারতী ব্রেইল কোড’।

৩

ঔপনিবেশিক দেশে প্রযুক্তিক পুনরুৎপাদনের (Technological Reproduction) যাত্রাপথ বড়ই জটিল। যান্ত্রিক ক্ষমতা ছিল সাহেবের হাতে, আর নেটিভ প্রজার কাছে কেবল স্মৃতি, রাগ এবং হা-হুতাশ। সে-কারণে হয়তো চিকিৎসার যন্ত্রপাতি পৌঁছতে পারেনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’য় বর্ণিত গাওদিয়া গ্রামে। অন্যদিকে, ধর্মীয় বাতাবরণ ও আধ্যাত্মিক প্রেরণায় অনেক সময়ে অন্ধত্ব বিবেচিত হত ইহজন্ম অথবা পূর্বজন্মের পাপ-পুণ্য ও কর্মফলের চিহ্ন হিসেবে। সে-জন্য যন্ত্র দ্বারা আধুনিক চিকিৎসা ব্যতিরেকে ঈশ্বরসাধনাকেই চক্ষুলাভের পন্থা হিসেবে বেছে নিয়েছে আম-জনতা। ১৯০১ সালে গৌড়ীয়বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ‘শ্রীশ্রীগৌড়ভূমি’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ‘স্বামীজীর বৃন্দাবন যাত্রা’ নামে কোনও অজ্ঞাত লেখকের উপন্যাস। রূপানন্দ গোস্বামী নামে একজন স্বামীজি বৃন্দাবন যাত্রাপথে দুষ্কৃতীর আক্রমণে অন্ধ হয়ে যান। বালক পতিত পাবন শর্ম্মার ছদ্মবেশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সেই অন্ধ স্বামীজির দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন। স্বামীজি বালককে আর দেখতে পেলেন না। কেবল দেখলেন— কিছু দূরে ‘নব যৌবন-হসিতা প্রেমময়ী বৃন্দাবনভূমি! আহা! কি মধুর! যেন নব বসন্ত মধুর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া চির বিরাজমান—পশু পক্ষী তরু লতা ফল পুষ্প সকলেই যেন প্রেমময়ের প্রেম গানে উন্মত্ত’। ভক্তিপুলকে রোমাঞ্চিত স্বামীজি চিরবাঞ্ছিত শ্যামমূর্তি দর্শনে প্রেমে উন্মত্ত হয়ে নাচতে-নাচতে গান শুরু করলেন। কেবল বৈষ্ণব সাহিত্যে নয়, ঔপনিবেশিক দেশে খ্রিস্টান মিশনারিরাও অন্ধত্বের প্রশ্নে আধ্যাত্মিক ক্ষমতাকে সবিশেষ করে তোলেন।

১৮৯২ সালে প্রকাশিত হয় খ্রিস্টান মিশনারি সন্ন্যাসিনী এস. এস. হেবলেট (সারা সোফিয়া হেবলেট)-এর গ্রন্থ The Well-Spring of Immortality: A Tale of Indian Life। লেখিকা ছিলেন পঞ্জাবের অমৃতসরে সেন্ট ক্যাথিড্রাল হসপিটালের সেবিকা। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন ভারতীয়দের অসুখী জীবনযাপন এবং খ্রিস্টান ধর্মগ্রহণে আনন্দলাভের মুহূর্ত। ঈশ্বরে নিবেদিত কলম নতুন রূপ নিল কিছু বছর পর, ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত They Shall See His Face: Stories of God’s Grace in Work among the Blind in India গ্রন্থে। এই পুস্তকে হেবলেট লিখে গেছেন ভগবান যিশুর প্রতি ভারতীয় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের আস্থা-ভরসা-বিশ্বাসের ইতিহাস।

The Well-Spring of Immortality গ্রন্থের কেন্দ্রীয় চরিত্র ফকির, নারাইন দাস। শৈবভক্ত নারাইন সুখ ও শান্তির সন্ধানে গৃহত্যাগ করে ফকির হয়েছেন, কিন্তু সেখানেও পরিতৃপ্ত হননি। অবশেষে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নেন এবং হয়ে ওঠেন খ্রিস্ট-ফকির। আখ্যানের অপর এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র অন্ধ বালক ডেভিড। ডেভিডের বাবা বাঙালি-খ্রিস্টান মহিন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পেশায় স্কুলশিক্ষক। ভগবান যিশুর প্রতি ডেভিডের বিশ্বাস ও ভালবাসা অন্ধত্ব মোচন করেছে। মৃত্যুর প্রাক-মুহূর্তে আধ্যাত্মিক শক্তির বলে সে দিব্যদৃষ্টি পায়, তাঁর উচ্চারিত শেষ বাক্য, ‘I see! I see!’

ঔপনিবেশিক আধুনিকতায় ‘দেখা’র হরেক রকমফের আছে। কিন্তু এই ‘দেখা’ শুধু দৃষ্টিশক্তিসম্পন্নের দেখা দৃশ্য নয়, অন্ধব্যক্তিরও একপ্রকার ‘দেখা’র অনুভূতি আছে। যন্ত্র, ঈশ্বরবিশ্বাস, ধর্মান্তকরণ, আধুনিক চিকিৎসা ইত্যাদি নানান চিহ্ন জড়িয়ে আছে দৃষ্টিহীনের দেখার ইতিহাসে।