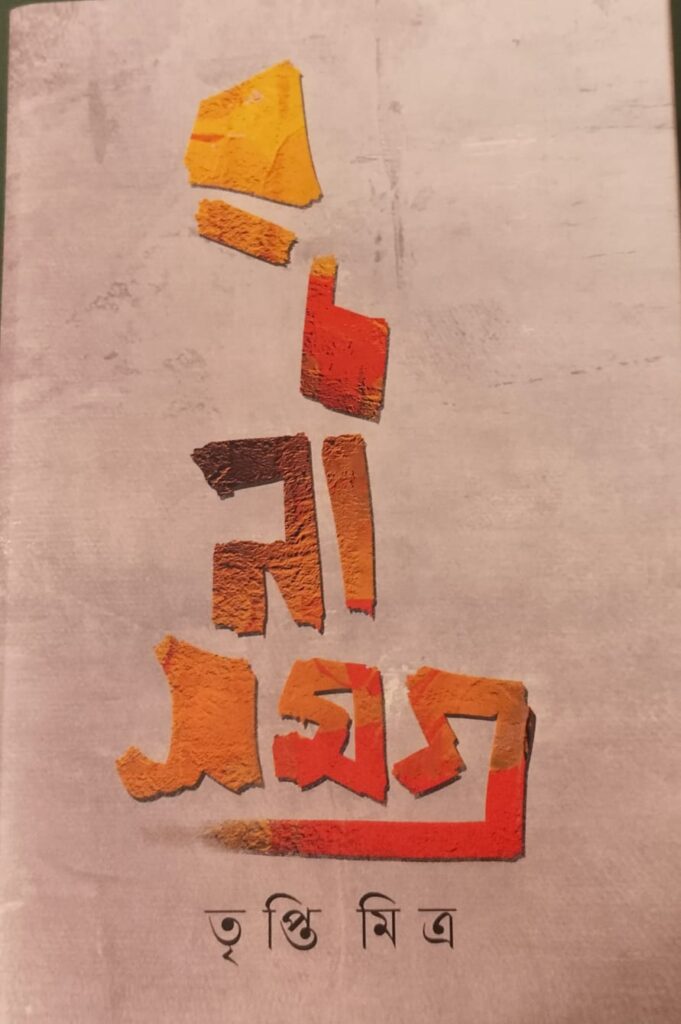

এই পৃথিবী রঙ্গালয়।

তৃপ্তি মিত্রের একটিমাত্র ছোটগল্পের বইয়ের নাম।

শেক্সপিয়র আছেন এই নামের আড়ালে। তাঁরই তো ‘অ্যাজ ইউ লাইক ইট’-এর চরিত্র বলছে, “All the world’s a stage, And all the men and women merely players; They have their exits and their entrances, And one man in his time plays many parts.”

কিন্তু মজার কথাটা হল ওই নামে ওই বইয়ে কোনও গল্পই নেই। ছোটগল্পের বই, বাংলায় সাধারণত সেই বইয়েরই কোনও গল্পের নামে হয়। অথবা ‘গল্পগুচ্ছ’, ‘গল্পপঞ্চাশত্’, গল্পসমগ্রের মতো পরিমাণ চেনানো নামে। তৃপ্তি মিত্রের ছোটগল্পের সংকলন ব্যতিক্রম।

আরও পড়ুন : সুখলতা রাওয়ের শিশুসাহিত্য ভেঙেছিল চিরায়ত ছক! লিখছেন অরুন্ধতী দাশ…

বছর ষাটেক আগে মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রকাশ করেছিল আটটি গল্পের এই ছিপছিপে সংকলনটি। ছোট্ট একটা ভূমিকা লিখেছিলেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র। সেই ভূমিকায় পাঠককে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন,

‘এই সব গল্প পড়তে গিয়ে যদি কেউ এদের মধ্যে প্রথাসিদ্ধ conventional ছোটগল্পের চরিত্র খোঁজেন তিনি কিন্তু গ্রন্থপাঠের সামগ্রিক রসোপভোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। বরং পাঠক যদি মনে রাখেন—এই গল্পগুলির লেখিকা হলেন একালের এক প্রথম শ্রেণীর অভিনয়-শিল্পী, যিনি বহুচরিত্রকে সার্থক ভাবে রূপায়িত করে অগণিত দর্শককে মুগ্ধ করার ক্ষমতা রাখেন, তাহলে তিনি এক বাড়তি রস পাবেন। দেখবেন, একের পর এক নানা চরিত্র অবতীর্ণ হচ্ছে তাঁর সামনে। যেমন বিচিত্র তাদের ভূমিকা তেমনই বৈচিত্র্যময় তাদের পরিণতি। বস্তুত এইখানেই গ্রন্থের নামকরণের সার্থকতা।’

কথাসাহিত্যিক তো তৃপ্তি মিত্র হতে চাননি। মঞ্চেই তাঁর জীবন-নিংড়ে-নেওয়া প্রকাশ। কিন্তু উইংসের আড়ালের যে-জীবন তার সবটুকু তো মঞ্চেই প্রকাশিত হয়নি। রয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই আরও কিছু বেদনা, ব্যর্থতা, হয়তো-বা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গও। গণনাট্য সংঘ, গ্রুপ থিয়েটারের জমিতে হয়ে-ওঠা তৃপ্তি পেশাদার থিয়েটারেও অভিনয় করেছিলেন বিশ্বরূপা-য়। শিশির ভাদুড়ীর স্মৃতিমাখা বিশ্বরূপা। পাঁচের দশকের শেষের দিকে শ্রীরঙ্গম থেকে চলে যাওয়া শিশির ভাদুড়ীর। মালিকানা বদলে নাম হল বিশ্বরূপা। এবার মালিক দক্ষিণেশ্বর সরকার। ‘রক্তকরবী’-র নন্দিনীকে দেখে বিশ্বরূপায় তৃপ্তি মিত্রকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তিনি। গ্রুপ থিয়েটার আর পেশাদার থিয়েটারের সেতুটা তখন এভাবেই তৈরি হয়ে উঠতে চাইছিল। ‘সেতু’ রেকর্ড করেছিল হাজারেরও বেশি রজনীর। তবু কোথাও দ্বন্দ্ব তো একটা ছিলই। ছিল একটা সংশয়। তৃপ্তি মিত্র ছোটগল্পে ধরতে চাইলেন দু-ধারার নাট্যের ভেতরের টেনশনটা। তাঁর ‘বদল’ গল্প শুরু হচ্ছে এইভাবে,

“রত্নেশ্বর রায়। রঙ্গপীঠ নাটমঞ্চের পরিচালক অভিনেতা। কলকাতা শহরে ঠিক তক্ষুনি ভিড় ভেঙে পড়ছে রঙ্গপীঠ-এর রত্নেশ্বরকে দেখার জন্যে। একটি বহু পুরনো নাটককে নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। রঙ্গপীঠের পড়তি দশা এখন তাই উঠতির দিকে। মঞ্চ-মালিক নীলকণ্ঠ আজ তাই আহলাদে গদগদ। ভাগ্যে নীলকণ্ঠের মাথায় নাটকটা, আর রত্নেশ্বরের কথা একসঙ্গে এসেছিল। আজ পাঁচশ নাইটে নীলকণ্ঠ ঠিক করেছেন সবাইকে ভাল ভাল সব পুরস্কার দেবেন। সকাল থেকেই মঞ্চের সামনে মাইক দিয়ে সানাই বাজানো হচ্ছে। বিখ্যাত সাহিত্যিক রত্নেশ্বরের বাল্যবন্ধু বিজিতেন্দ্র চৌধুরী প্রধান অতিথি হতে স্বীকার করেছেন।

সময়ের একটু আগেই বিজিতেন্দ্র এলেন রত্নেশ্বরের সাজঘরে। রত্নেশ্বরও কেশবিন্যাস শেষ করে বিজিতেন্দ্ররই অপেক্ষা করছিলেন। প্রথম সম্ভাষণের পর দু’একটা কথা হবার পরই বিজিতেন্দ্র বলে বসলেন, ‘বেড়ে আছিস রত্ন, সেজেগুজে খোকা হিরো হয়ে দিব্যি সব অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে লাভ সিন করে যাচ্ছিস, আর—’

বিজিতেন্দ্রর কথা ফুরুতে-না-ফুরুতে রত্নেশ্বর যেন ক্ষেপে উঠলেন, ‘দেখ বিজে আমি কেবল লাভ সিন করি, তোর মত ঐ কচি মেয়েগুলোকে নিয়ে গুরু সেজে—”

তার পরে ঝগড়া চলতে থাকে। রত্নেশ্বরের মতে বিজিতেন্দ্র রাজনীতিকে পণ্য করে সাহিত্য করেছেন, সেটা স্পষ্ট হয়ে যায়। তৃপ্তি মিত্র সোজাসুজি অনেক ভেতরের কথা প্রকাশ করে দেন। খুলে দেন আবরণ। এই পৃথিবীর রঙ্গালয়ে দুই বন্ধুর দুই চরিত্রে অভিনয়ের ভেতরে যে ভাঙচুর তার বেদনাগুলোকে সামনে আনেন।

বরং বলা ভাল, এনে ফেলেন। একটা অনায়াস আবেগের তাড়নায়। সেভাবেই তাঁর ছোটগল্প লেখার শুরু। ছোট সংকলনটির প্রথমেই তাঁর যেটুকু নিজের কথা তা বলছে,

“গল্প লেখা শুরু করার নির্দিষ্ট কোন কারণ কিছু ছিল না। গল্প কেমন করে যে লিখতে শুরু করেছিলাম তা ঠিক বলতে পারব না। ছেলেবেলায় স্কুলের খাতায় আশেপাশের যে ঘটনা দেখতাম তারই চর্বিতচর্বণ, ঠিক গল্প নয়, রচনা হত। ১৯৭০ সাল থেকে নাটক, সংসার ছাড়াও একটা কিছু করতে ইচ্ছে করল। একদিন হঠাৎ কোথাও এক মহিলাকে দেখে বড় চেনা মনে হয়েছিল। তা থেকেই কিছু লিখতে শুরু করলাম প্রথম গল্প ‘কী যেন স্টেশনটার নাম’। কাহিনীটি যখন পরিপূর্ণতা লাভ করল সেই সময় একদিন শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ হঠাৎই এসে পড়েন আমাদের বাড়িতে এবং নানা কথার পরে আমি কাহিনীটা ওঁকে শোনাই। উনি এতটুকু দ্বিধা না করে তখনই সেই কাগজগুলো নিয়ে চলে যান এবং গল্পটি ‘কৃত্তিবাস’-এ ১৩৮৩ সালের ফাল্গুন মাসে ছাপা হয়। নামটা আমার দেওয়া নয়, হয়ত ওঁরই দেওয়া। তারপর বেশ কয়েকটা গল্প লিখে ফেলি এবং নানা জায়গায় তা ছাপা হয়। গল্প-লেখিকা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল না, এও এই পাকে-চক্রে হয়ে গেল। এখন লিখতে বেশ ভালো লাগে। আসলে আশে-পাশের অনেক চরিত্র ও ঘটনা আমাকে নাড়া দিয়ে যায় যা হয়ত বহুদিন পরে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে গল্প হয়ে ওঠে।”

তৃপ্তি মিত্রর নাটক, প্রবন্ধ, ছোটগল্পগুলি নানা বইয়ে ছড়িয়ে ছিল। এবার দু’মলাটে ধরা রইল। ছোটগল্প আর নাটক ছাড়া নানা বিষয়ে নিবন্ধও লিখেছিলেন তৃপ্তি মিত্র। আমার ছেলেবেলা, শুরু কোথায়, ফ্ল্যাশ-ব্যাক, নাট্যে পরিক্রম, অভিনয়ের রীতিনীতি নিয়ে, নাটকের পরিচালনা, থিয়েটারে মেয়েরা, এলা নন্দিনী সুদর্শনা, রবীন্দ্রনাটকে সংলাপ, ডাকঘর, পেছন ফিরে দেখি, মাটির কাছাকাছি মানুষের নাট্যকার— সেসবে কখনও স্মৃতি, কখনও সাম্প্রতিকের সত্তা, কখনও বা ভবিষ্যতের দিকনির্দেশ।

তাঁর স্মৃতি, বা পাঠ-সংশোধকের চোখ, এখানে একটু বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ১৯৬৪-তেই তাঁর গল্পসংকলন প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। তাঁর জন্মশতবর্ষে আজ যে তাঁর রচনাসমগ্র প্রকাশিত হচ্ছে নাট্যকর্মী অর্পিতা ঘোষের উদ্যোগে, সেটা আশার কথা। তৃপ্তি মিত্রর নাটক, প্রবন্ধ, ছোটগল্পগুলি নানা বইয়ে ছড়িয়ে ছিল। এবার দু’মলাটে ধরা রইল। ছোটগল্প আর নাটক ছাড়া নানা বিষয়ে নিবন্ধও লিখেছিলেন তৃপ্তি মিত্র। আমার ছেলেবেলা, শুরু কোথায়, ফ্ল্যাশ-ব্যাক, নাট্যে পরিক্রম, অভিনয়ের রীতিনীতি নিয়ে, নাটকের পরিচালনা, থিয়েটারে মেয়েরা, এলা নন্দিনী সুদর্শনা, রবীন্দ্রনাটকে সংলাপ, ডাকঘর, পেছন ফিরে দেখি, মাটির কাছাকাছি মানুষের নাট্যকার— সেসবে কখনও স্মৃতি, কখনও সাম্প্রতিকের সত্তা, কখনও বা ভবিষ্যতের দিকনির্দেশ।

দেহপট সনে নট সকলি হারায়। অন্তত এদেশে তাঁর কিছু স্থির- আর স্মৃতিচিত্র আর কয়েকটি দুর্বল চলচ্চিত্র ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তবু তাঁর সারা জীবনের সৃষ্টির নেপথ্যের দিনগুলি রাতগুলির কিছু পরিচয় ধরা থাক, উত্তরকালের জন্য। নইলে শতবার্ষিকের সমারোহ কেবল চর্বিতচর্বণ হয়ে থাকবে যে!