“‘রূপকথা’-তে এসেছে ‘শোলে’ দেখতে যাব দল মেলে।

ও মেজদি, ও সেজদি, যাবে গো ‘শোলে’ দেখতে?

কী বা মিয়া, কী বা ছেলা যাচ্ছে ‘শোলে’ দেখতে ।

‘শোলে’ বইটা কী যে ভাল, কী যে ভাল লেগেছে।”

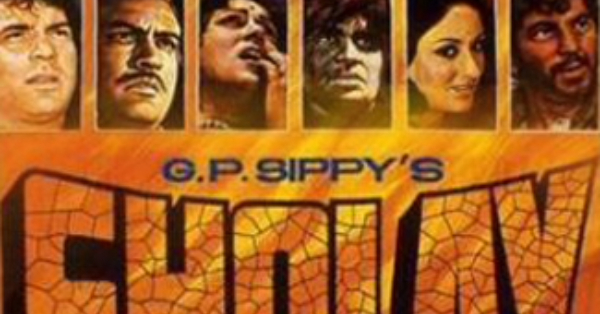

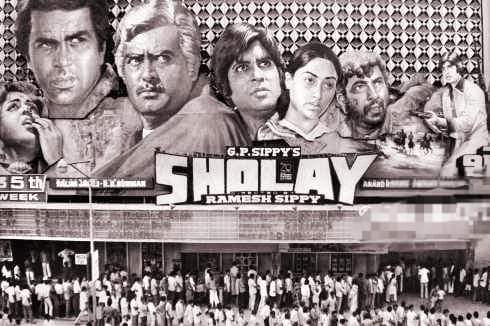

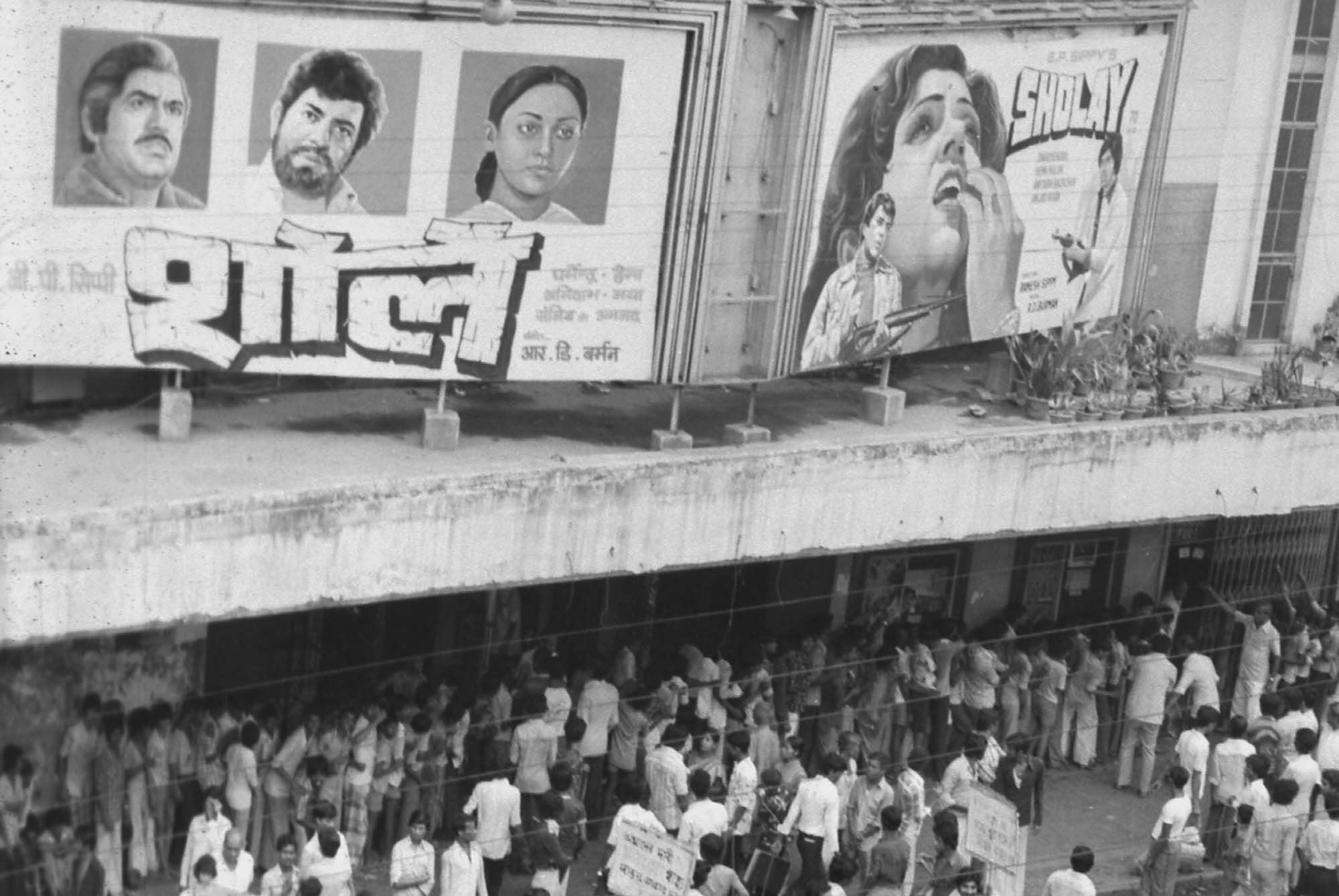

টুসু পরবকে কেন্দ্র করে এই গান কোনও একদিন লিখেছিলেন গ্রামবাংলার কোনও এক অনামী কবি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে ১৯৭৫ সালে ‘শোলে’-র আত্মপ্রকাশ এবং তার নজরকাড়া জনপ্রিয়তা তো শুধু কথার কথা নয়, ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসের পথে একটা মাইলফলক। ১৯৭৫ সালের উনিশে এপ্রিল ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ ‘আর্যভট্ট’-র উৎক্ষেপণ ঘটেছিল। ওই বছরেই, ১৫ অগস্টের দিন মুক্তিপ্রাপ্ত রমেশ সিপ্পি পরিচালিত তিন ঘণ্টা কুড়ি মিনিটের হিন্দি ছবি ‘শোলে’ ইতিহাস হিসেবে কম যায়নি।

আরও পড়ুন: গব্বর সিংয়ের চরিত্রই আমজাদ খানকে যন্ত্রণা দিয়ে গেল আজীবন? লিখছেন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়…

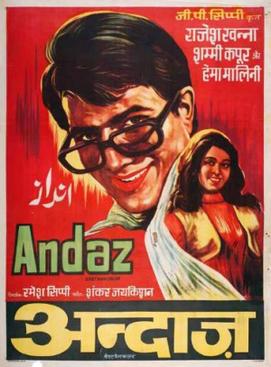

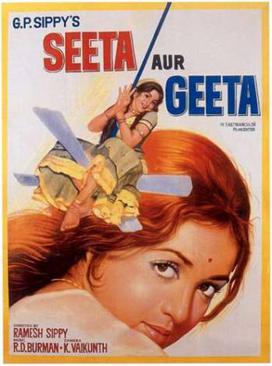

১৯৪৭ সালে কপর্দকহীন অবস্থায় বম্বে শহরে এসে উঠছিল সিপ্পি পরিবার। জি পি সিপ্পি নামলেন নতুন দেশে আপন বসত স্থাপনের কাজে। নানা ধরনের ব্যবসায় মাথা লাগিয়ে একটু-একটু করে গড়ে তুলছিলেন পায়ের তলার ভিত। অভিনেত্রী নারগিসের বাড়ি বানানোর বরাত পেলেন। তাঁকে দেখে সিনেমার রঙিন স্বপ্নে বিভোর হতে বেশি সময় লাগেনি। খুব ইচ্ছে হল একটা সিনেমা তৈরির। ধরলেন নারগিসের ভাই আনোয়ারকে। তিনিও তখন ছবির জগতে নাম করেছেন। আনোয়ার গররাজি হওয়ায় সেই ছবি হ’ল না বটে, কিন্তু জি পি সিপ্পির মাথায় সিনেমার ভূত চেপে বসেছে ততদিনে। তৈরি হল সিপ্পি ফিল্মস। প্রথমদিকে কিছু ততটা চলনসই নয় গোছের ছবি তৈরি করলেও ১৯৬৫ সাল থেকে চলতে শুরু করে তাদের বিজয়রথ। আর এই অভিযানে তাঁকে সঙ্গ দেন মেজ ছেলে রমেশ, যাঁর পরিচালনায় ‘আন্দাজ’ এবং ‘সীতা আউর গীতা’ ততদিনে সাড়া ফেলেছে বক্স অফিসে।

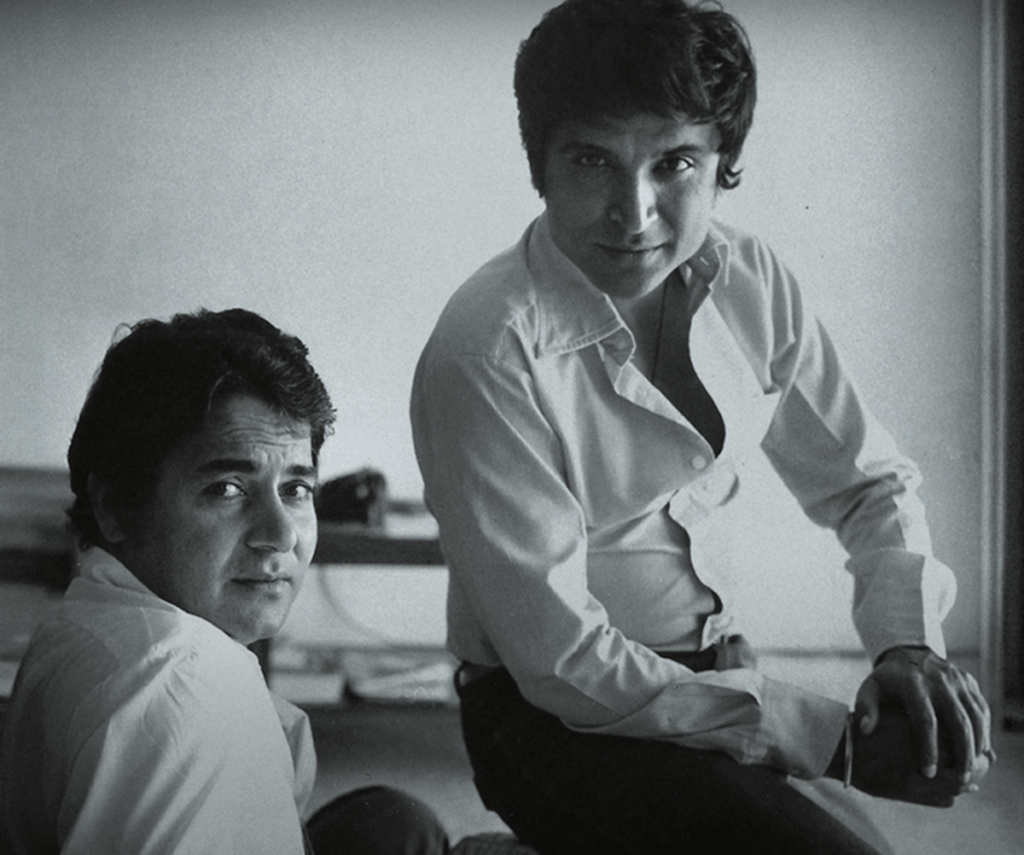

কিন্তু এহেন সাফল্যের পরেও জি পি এবং রমেশ দু’জনেরই মনোবাসনা খানিক ব্যতিক্রমী পথে এগনোর। নায়ক-নায়িকার রোম্যান্টিকতা-নির্ভর যে বলিউডি কাঠামো তার থেকে বেরিয়ে এসে অন্য ধরনের এক ছবি বানানোর ভাবনায় তাঁরা মশগুল। আর ঠিক এই সন্ধিক্ষণেই মাত্র চার লাইনের একটা গল্পের প্লট সবকিছু ওলটপালট করে দিল। ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসের গুমট এক দুপুরে, বম্বে শহরের বারো বাই বারো ফুট মাপের হলদেটে আলো-জ্বলা এক ঘরের অন্দরে শুরু হল ‘শোলে’-র সলতে পাকানোর কাজ।

সেখানে সেদিন রমেশের সঙ্গে হাজির সেলিম খান এবং জাভেদ আখতার নামে দু’টি মানুষ যাঁদের জন্ম মধ্যপ্রদেশের দু’টি শহরে— ইন্দোর এবং গোয়ালিয়র, যথাক্রমে। মুম্বই শহরের রুপোলি দুনিয়ায় ‘সারহাদি লুটেরা’ নামে একটি ফ্লপ ছবির সূত্রে দু’জনের আলাপ ও সখ্য। জুটি বেঁধে গপ্প বানাবেন, সংলাপ লিখবেন চলচ্চিত্রের জন্য; এই ইচ্ছেডানায় উড়ান দিয়ে সিপ্পি ফিল্মসের চাকরিও জুটে গিয়েছিল সাড়ে সাতশো টাকা মাসমাইনেতে। এঁদের দু’জনের ভাবনার ফসল চার লাইনের গল্পের প্লট বেশ কিছুকাল মনমোহন দেশাই, প্রকাশ মেহরার মতো পরিচালকের হাত ঘুরে ফিরে এসেছিল তাঁদের কাছেই; পড়ে ছিল খসড়া খাতার পাতায়। এক অবসরপ্রাপ্ত সেনানায়কের গল্প; পরিবারের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যিনি সাহায্য নেবেন তাঁর দুই সাহসী অফিসারের, যাঁদের একসময় কোর্ট মার্শাল করে শাস্তিবিধান হয়েছিল সেনাছাউনিতে নিয়মভঙ্গের অপরাধে। পরে অবিশ্যি শুটিঙয়ের সুবিধের কথা ভেবে সেনানায়ক হয়ে যান পুলিশ অফিসার ঠাকুর বলদেব সিং এবং দুই সাহসী অফিসারের চরিত্র বদলে হয় বীরু এবং জয় নামে দুই জেলফেরত আসামি।

চার লাইনের গল্প থেকে তিন ঘণ্টার একটি ছবির চিত্রনাট্য তৈরি করার এই পরিকল্পনা আসলে এক ধরনের জুয়া খেলা। ‘শোলে’-র প্রাণপ্রতিষ্ঠার এই বাজিটা রমেশ ধরেছিলেন, যার পিছনে দাঁড়িয়ে আর্থিক এবং নৈতিক সমর্থন দিয়ে মনোবল যুগিয়েছিলেন জি পি স্বয়ং। একদিক থেকে দেখলে ‘শোলে’ আসলে ভারতীয় সিনেমার একটা বিভাজিকা। শেখর কাপুর বলেছিলেন, ‘Indian film history can be divided into Sholay BC and Sholay AD.’ ভিন্নস্বাদের গল্পের সঙ্গে ‘শোলে’ কোথাও যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল এক নতুনভাবে গল্প বলার ছক, যা চার থেকে ছয়ের দশকের শেষ অবধি তৈরি হয়ে আসা হিন্দি সিনেমার থেকে অনেকটাই আলাদা।

এর কারণ খুঁজতে গেলে আরেকবার আমাদের উঁকি দিতে হবে ‘শোলে’-র আঁতুড়ে।

রমেশ এবং সেলিম-জাভেদের সামনে তখন এক পাহাড়-ডিঙোনো স্বপ্ন। সমুদ্রের জোয়ারের মতো আসা-যাওয়া করছে নানা ধরনের আইডিয়া। তারা গড়ছে, ভাঙছে, আবার গড়ছে। চরিত্ররা তৈরি হচ্ছে আবার হারিয়েও যাচ্ছে অপ্রয়োজনে। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে, নাটকীয়তার আভরণে মোড়া সংলাপ প্রাণ পাচ্ছে, আবার কখনও হারাচ্ছে। চা আর ধূমপানের বিরামহীনতার মাঝে ফিরে আসে হলিউডের সিনেমা, বিশেষত, ‘The Magnificent Seven’ বা ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’-এর মতো হলিউডি ওয়েস্টার্ন ছবি । উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ঘোড়ায় চড়া কাউবয়, বন্দুকধারী ডাকাবুকোদের দুঃসাহসিক জীবনযাত্রা ছিল এই ধরনের ছবির বিষয়বস্তু। ওয়েস্টার্ন ছবির আদলে রমেশ বানাতে চাইছিলেন এক ধরণের অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার– যা প্রচলিত হিন্দি ছবির কাঠামোকে ভেঙে তৈরি করবে এক নতুন সিনেমাটিক আখ্যান, যার সঙ্গে মিশে যাবে কোনও এক দেশজ গল্প, যেখানে আছে বেশ কিছু প্রান্তিক মানুষ, এক অশুভ শক্তি এবং একজন ত্রাণকর্তা। সেখানে দুষ্ট দমন, শিষ্ট পালনের ট্র্যাডিশন বজায় থাকবে অথচ আকার-প্রকারে, ধরন-ধারণে সে হবে আধুনিক, পশ্চিমা স্টাইল মেনেই। আর এসব কিছু পেরিয়ে ‘শোলে’ হবে ৭০ মিলিমিটারের বড়পর্দার রঙিন ছবি, যাকে সঙ্গ দেবে স্টিরিওফোনিক শব্দ প্রক্ষেপণের প্রযুক্তি।

সেলিম-জাভেদের নিপুণ হাত ছবির চরিত্রদের গড়ে তুলছিল দিনের পর দিন। ঠাকুর সাহেবের মতো একজন সৎ, সাহসী পুলিশ অফিসারের বিপরীতে ক্রূর, নিষ্ঠুর, অমানবিক গব্বর সিং। দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু। বীরু দিলখোলা, হাসি-মজায় তার দিন কাটে, বিপরীতে জয়— সে অন্তর্মুখী। দুই নারী– একজন বাকপটু, চঞ্চল, টাঙ্গাওয়ালি রঙিন বাসন্তী, অপরজন ঠাকুর সাহেবের পুত্রবধূ রাধা– যার অকালবৈধব্য কেড়ে নিয়েছে মুখের ভাষা– আর পোশাকের রং! পাশে পাশে তৈরি হতে থাকে সুর্মা ভুপালি, জেলার সাহেব, সাম্ভা, কালিয়া, হরিরাম জাসুস— এরকম অজস্র চরিত্র, যারা অচিরেই জায়গা করে নেবে ভারতীয় দর্শকের মনের অন্দরে, তাদের সংলাপ এবং ম্যানারিজমের জোরে।

সেলিম-জাভেদের পাশেই ‘শোলে’-র অন্যতম সম্পদ অবশ্যই রাহুল দেববর্মণ বা পঞ্চম। ২০০ মিনিটের বোম্বাই-মার্কা অ্যাকশন ফিল্মে জোরদার আবহসংগীত যোগ করার প্রবণতা থাকাটা অস্বাভাবিক নয় সেই সময়ে। কিন্তু এখানেই পঞ্চমের সাংগীতিক মনন, যা তাঁকে বেঁধে রাখে স্পষ্ট এক সীমার মধ্যে । চিরাচরিত প্রথার বাইরে গিয়ে প্রয়োজনীয় আবহ তৈরি করলেন তিনি যার মধ্যে বেঁধে নিলেন নৈঃশব্দ্যকেও। ঠাকুর পরিবারের হত্যা-পরবর্তী দৃশ্যের আবহ একধরনের ভীতি সঞ্চার করে মনের মাঝে। এক সাক্ষাৎকারে রমেশ সিপ্পি স্বীকার করেছিলেন, ‘শোলে’-র আবহসংগীতের ব্যাপারে পঞ্চম কিছু অভাবনীয় আইডিয়া কাজে লাগিয়েছিলেন। ঘোড়ার গাড়ির পশ্চাদ্ধাবনের দৃশ্যে কাজে লাগানো হয়েছিল একটি তবলা, একটি ঢোলক এবং তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল ঘুংরু এবং ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। অতি-সাধারণভাবে তৈরি এই আবহের প্রভাব কিন্তু ছিল সাংঘাতিক!

অপর এক দৃশ্যে ঘুমিয়ে পড়া গ্রামের অন্ধকারে, ঠাকুর সাহেবের বাড়ির সিঁড়িতে বসে জয় বাজায় তার প্রিয় মাউথ অরগান, খানিক দূরে বারান্দায় এক-এক করে বাতি নিভিয়ে যায় রাধা– দু’জনের মধ্যে নৈঃশব্দ্য তৈরি করে এক বন্ধন। রাতের অন্ধকারে বেজে ওঠে এক করুণ সুর, যা হারমোনিকায় বাজিয়েছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী ভানু গুপ্তা। পঞ্চমের তৈরি করা এই সুর আজও বেঁচে আছে মানুষের মনে, ‘শোলে’-র একটি সিগনেচার টিউন হয়ে!

‘শোলে’-র অপর সিগনেচার টিউনটি নিঃসন্দেহে দু-মিনিট চল্লিশ সেকেন্ডের টাইটেল ট্র্যাক, যা ১৯৭৩ সালেই রেকর্ড করা হয়েছিল– রাজকমল স্টুডিওতে। এখানেও পঞ্চমের মুনশিয়ানা। ভাল করে শুনলে বোঝা যায়, সুরটি জুড়ে বেজেছিল গিটারের সাধারণ একটি কর্ড, ফ্রেঞ্চ হর্ন, তবলা, বঙ্গো, বিবিধ পারকাশন— যা শেষ হয়েছিল দক্ষিণামোহন ঠাকুরের তার সানাইয়ের তানে। পশ্চিমের শহুরে সুরের সঙ্গে পুবের মেঠো সুর মাখামাখি হয়ে তৈরি করেছে এক অদ্ভুত শ্রুতিসুখকর জাদু। ভানু গুপ্তা বলেছিলেন ভূপেন্দ্র সিং, আরকে দাস এবং ভানু নিজে— তিনজনের হাতে একসঙ্গে বেজেছিল সেদিন রিদম গিটার, ‘you can say that it was an eighteen-string guitar with three of us!’

ব্যাঙ্গালোর শহরের অদূরে রামানগরমের এক শুনশান পাহাড়ি লোকেশনে ‘শোলে’-র ‘রামগড়’ তৈরি হয়েছিল । আসলে রমেশ চেয়েছিলেন তাঁর স্বপ্নের প্রোজেক্ট ‘শোলে’-কে স্টুডিওর ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি দিতে। শিল্প-পরিচালক রাম ইয়েদেকারকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন কাহিনির রামগড়কে সাজিয়ে তুলতে। অসাধ্যসাধন করেছিলেন ইয়েদেকার। প্রায় একশোজন লোকের অক্লান্ত পরিশ্রমে এক জনবসতিহীন প্রান্তরে কয়েক মাসে তৈরি হয়েছিল রামগড়। ১৯৭৩ সালের ৩ অক্টোবর থেকে প্রায় দু’বছর ছবির শুটিং চলেছিল রামানগরমে। জয়ের মৃত্যুদৃশ্য দিয়ে শুটিং-পর্ব শেষ হয়ে যায়। পরে আরও একবার ফিরতে হয়েছিল ইউনিটকে রামানগরমে। দেশে জরুরি অবস্থা চলাকালীন সেন্সর বোর্ডের অতি-সক্রিয়তার মূল্য চোকাতে হয়েছিল রমেশ এবং জি পি-কে। সেন্সর বোর্ডের আপত্তির কারণে রিলিজের ঠিক একমাস আগে ‘শোলে’-র শেষ অংশ আবার নতুন করে ক্যামেরাবন্দি করতে হয়, জুড়তে হয় ধ্বনি। রাষ্ট্রের নির্দেশ, কোনও পুলিশ আধিকারিক, হোক না তিনি অবসরপ্রাপ্ত, আইনকে নিজের হাতে তুলে নিতে পারেন না। অতএব, চিত্রনাট্য না চাইলেও, ডাকু গব্বরকে ঠাকুর সাহেবের কাঁটাওলা জুতোর তলা থেকে কোনওমতে বাঁচিয়ে তুলে দিতে হয় সেই খাকি পোশাকের আইনি হাতে।

কিন্তু এতকিছুর পরে কী দাঁড়াল?

১৫ অগাস্ট, ১৯৭৫। আগের দিন সন্ধে থেকে বোম্বাই শহরে নেমেছে দৃষ্টিহারানো বৃষ্টি। দেড় হাজার আসনের মিনার্ভা-সহ বম্বে ও মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে মুক্তি পেল ‘শোলে’। ৭০ মিলিমিটারের প্রিন্ট চলবে মিনারভা এবং এক্সসেলসিয়র হলে; বাকি হলে ৩৫ মিলিমিটারের প্রিন্ট। রমেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এ-হল থেকে সে-হল, উদ্দেশ্য একটাই– দর্শকের মন বোঝা। দীর্ঘ দু’বছরের পরিশ্রম, অধ্যাবসায়— এসবের তো মুল্য আছে। কিন্তু কোথায় সেই বাঁধভাঙা উল্লাস, যা কয়েকদিন আগেও তাঁর ‘আন্দাজ’, ‘সীতা আউর গীতা’ ছবি দু’টির বক্স অফিসে সাফল্য আদায় করে এনেছে? দিনের শেষে হতাশা। সপ্তাহান্তে অবস্থা অপরিবর্তিত। তাহলে কি বোম্বাইয়ের ট্র্যাডিশনাল ফর্মুলারই জয় হতে চলেছে? ছবির শেষে জয়ের ভূমিকায় অমিতাভের মৃত্যু অথবা রাধার বেশে জয়া ভাদুড়ির প্রায় সংলাপহীন উপস্থিতি, সঞ্জীবকুমারের মতো অভিনেতার এক প্রতিবন্ধীর ভূমিকায় অভিনয়— এ-সবই কি তবে ‘শোলে’-কে দূরে সরিয়ে দিল দর্শকের কাছ থেকে? তাহলে কি আবার পরিবর্তন হবে ‘শোলে’-র ক্লাইম্যাক্স? তখন দেশের সব অঞ্চলে ছবি একসঙ্গে মুক্তি পেত না। অতএব, এখনও সুযোগ আছে অমিতাভকে বাঁচিয়ে তুলে মধুরেন সমাপয়েতের!

ব্যাঙ্গালোর শহরের অদূরে রামানগরমের এক শুনশান পাহাড়ি লোকেশনে ‘শোলে’-র ‘রামগড়’ তৈরি হয়েছিল । আসলে রমেশ চেয়েছিলেন তাঁর স্বপ্নের প্রোজেক্ট ‘শোলে’-কে স্টুডিওর ঘেরাটোপ থেকে মুক্তি দিতে। শিল্প-পরিচালক রাম ইয়েদেকারকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন কাহিনির রামগড়কে সাজিয়ে তুলতে। অসাধ্যসাধন করেছিলেন ইয়েদেকার। প্রায় একশোজন লোকের অক্লান্ত পরিশ্রমে এক জনবসতিহীন প্রান্তরে কয়েক মাসে তৈরি হয়েছিল রামগড়।

শেষ অবধি কিন্তু ‘শোলে’ এই পথে হাঁটেনি। সেদিনের সেই বারো বাই বারো ফুট মাপের হলদেটে আলো জ্বলা ঘরের অন্দরে যে স্বপ্নের জন্ম দিয়েছিলেন রমেশ এবং সেলিম-জাভেদ, সেই চিত্রনাট্য জয়ের জীবনের বিনিময়ে তৈরি করে দিয়েছিল বন্ধুত্বের এক নির্ভেজাল সাংগীতিক আখ্যান, যার জনপ্রিয়তা পাঁচ দশক পরেও এতটুকু কমেনি।

উনিশ বছরের ব্যবধানে ‘হাম আপকে হ্যায় কৌন’ টেক্কা দিতে পেরেছিল ‘শোলে’-কে। সেই জনপ্রিয়তার গল্প যতবার বলা হোক, ‘শোলে’-র নির্বিকল্পতা আসলে গব্বর সিংয়ের মতোই। কর্নাটকের এক তুচ্ছ, প্রত্যন্ত পল্লিতে অবস্থিত একটা পাহাড়চূড়া থেকে সে এখনও ভারত শাসন করে যাচ্ছে গত ৫০ বছর ধরে, অবিরত।