আমার লাটাই ফেরত দাও, দোস্তোজি

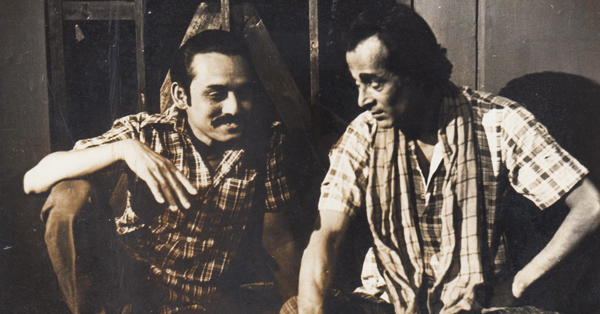

‘দোস্তোজি, তোমার ওই সেলিব্রেশন। ওই ভলির পর ক্যামেরার সামনে গিয়ে দেখিয়ে দেওয়া, দেখো, দেখো আমি দিয়েগো, আমি নম্বর টেন, আমি আলবেসিলেস্তে। তোমার ওই বাইসেপ্স, ট্রাইসেপ্স, ছুটে এসে জড়িয়ে ধরা ক্লদিও ক্যানিজিয়ার সোনালি চুলে মিশে যাওয়া তোমার ট্যাটু।’ স্বপ্নের নাম মারাদোনা।