পোস্টমাস্টার: চলচ্চিত্রের শর্ত

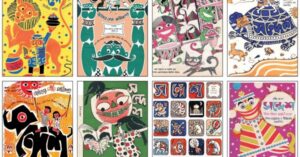

সংলাপের বদলে দৃশ্য ও শব্দের মাধ্যমে গপ্পোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুবিধা স্বীকৃত হয়। সত্যজিৎ মূলত খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে হলিউড থেকে এই শিক্ষাটা নেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল গল্প বলা। রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টার থেকে সত্যজিৎ রায়ের পোস্টমাস্টার।