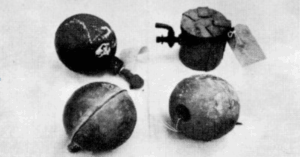

বোমা ও বাঙালি

“বিশ শতকের গোড়ার ‘অগ্নিযুগের’ বাংলায় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের দাপটে ব্রিটিশ শাসকরা যখন সন্ত্রস্ত, বোমা-ই তখন হয়ে উঠেছিল বিপ্লবীদের অভিজ্ঞান।” বিশেষ সংখ্যা ‘বোমা’…

“বিশ শতকের গোড়ার ‘অগ্নিযুগের’ বাংলায় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের দাপটে ব্রিটিশ শাসকরা যখন সন্ত্রস্ত, বোমা-ই তখন হয়ে উঠেছিল বিপ্লবীদের অভিজ্ঞান।” বিশেষ সংখ্যা ‘বোমা’…

যত আমরা চালানের মাধ্যমে আমদানি করা খাবার খাব, তত আমাদের খাওয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে কার্বন ছড়াবে বেশি, তার থেকে তৈরি গ্রিনহাউস গ্যাস আটকে থাকবে ভূমণ্ডলে। বাংলাদেশ থেকে আমদানি পদ্মার ইলিশ খাবেন? জানবেন, সেই ইলিশের ‘কার্বন ফুটপ্রিন্টে’ মিশে থাকবে সমুদ্রগামী ইলিশ-ট্রলারের সঙ্গে চাঁদপুর থেকে কলকাতার সড়কপথে ট্রাকের ব্যবহৃত ডিজেল, কাজেই সেই ইলিশের পেটিটি কিয়ৎ আপরাধবোধ ছাড়া মুখে তোলা যাবে না।

‘তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকল, শৈশবের মায়ামুকুরে দেখা কত কিছুই খেয়ে উঠতে পারলাম না এখনও, যেমন রবি ঠাকুরের পিড়িং শাক, যেমন সুকুমারের বার্মার ‘ঙাপ্পি’। কিন্তু যোগীন্দ্রনাথের ‘দাদখানি চাল’?’ চাল ও বাঙালি জীবন।

‘কলকাতায় রেস্টোর্যান্ট-পদবাচ্য বাঙালি খাবারের দোকানগুলির সূত্রপাত হয়েছিল এই পাইস হোটেলের ঘরানাকে খানিক ‘আপগ্রেড’ করে নিয়েই। বহুদিন পর্যন্ত এই ওই অনাড়ম্বর কিন্তু অসামান্য হোটেলগুলি বা ঘরোয়া হেঁসেলের চৌহদ্দির বাইরে বাঙালি রান্নার স্বাদ নেওয়া ছিল অসম্ভব, যদিও মোগলাই বা চিনে রান্নার স্বাদ নেওয়ার জন্য রেস্টোর্যান্টে ছুটতে বাঙালি কসুর করেনি। সেই শূন্যস্থান প্রথম পূর্ণ হতে শুরু করল ১৯৬৯ সালে, যখন তালতলার এলিয়ট রোডে প্রতিষ্ঠিত হল ‘সুরুচি।’

‘আঠেরো শতকের শেষের দশকগুলিতে যখন কোম্পানি সরকারের সদর দফতর হিসেবে কলকাতার গুরুত্ব আর জনবসতি বাড়তে শুরু করল, তখন তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ল ইংরেজ সায়েবদের আনাগোনা, আর মূলত তাঁদের জন্যই কলকাতাতে তো বটেই, এমনকী ব্যারাকপুর, শ্রীরামপুর বা ফলতার মতো মফস্সলেও গড়ে উঠেছিল বিস্তর ‘ট্যাভার্ন’, অর্থাৎ সরাইখানা, রেস্টোর্যান্ট আর শুঁড়িখানার এক সমাহার, যেখানে খানাপিনা সহযোগে আড্ডা চলত দেদার।’ বাংলার রেঁস্তোরার আদিযুগ।

‘যে প্রজ্ঞাসুন্দরী রান্না শিখেছেন এপার বাংলার ঠাকুরবাড়িতে, তাঁর নিরামিষ খণ্ডের পোস্ত চচ্চড়িতে কিন্তু টিপিক্যাল পশ্চিমবঙ্গ-স্টাইল পাঁচফোড়ন নেই, আছে তিন ফোড়ন। অথচ ‘বাঙালবালা’ রেণুকা দেবী চৌধুরানীর বইতেই দেখছি পাঁচফোড়ন সহযোগে আলুপোস্তই শুধু নয়, রয়েছে ঝিঙেপোস্ত, পটলপোস্ত-সহ পোস্তর পাঁচমিশেলি প্রসার।’ বাঙাল-ঘটির রান্না।

‘আমাদের পূর্বপুরুষ ও পূর্বমাতারা উনিশ শতক থেকে পশ্চিমের দেশগুলিতে যাতায়াত শুরু করেন, কিন্তু বিদেশ বিভুঁইয়ে তাঁরা খেতেন কী? রামমোহনের সমস্যা ছিল না, তিনি ১৮৩১ সালের বিলেতযাত্রায় সঙ্গে করে নিয়ে গেছিলেন পাচক শেখ বক্সকে। আর বাবুর্চি নিয়ে গেছিলেন দ্বারকানাথও, যদিও বেলগাছিয়া ভিলার নিয়মিত পার্টিতে বিলিতি খানা ও মদিরায় অভ্যস্ত প্রিন্সের এ-ব্যাপারে কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা ছিল না।’ প্রবাসে বাঙ্গালি-ভোজন।

‘‘বাংলার খাবার’ নামে একটি অসামান্য নাতিদীর্ঘ গ্রন্থের প্রণেতা প্রণব রায়ের মতে বাগবাজারের নবীনচন্দ্র দাশের হাতে ১৮৬৮ সালে স্পঞ্জ রসগোল্লা সৃষ্টির বছর দুয়েক আগেই বেনিয়াটোলার সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের দীনু ময়রার পূর্বপুরুষ ব্রজ ময়রা হাইকোর্টের কাছাকাছি এক দোকানে রসগোল্লা আবিষ্কার করেন।’ রসগোল্লার নানা কথা।

‘মুঘলরা আমদানি করলেন আরও হরেক কিসিমের মিষ্টি— জিলিপি, অমৃতি, গুলাব জামুন, আরও কত কী, আর ইরানের ‘কুলফি’-র ভারতীয়করণও তাঁরাই করলেন, সে-কাজে ব্যবহৃত হল এ-দেশের উৎকৃষ্ট দুধে পেস্তা জাফরান, ইত্যাদি মিশিয়ে হিমালয়ের বরফ অথবা সোরা, অর্থাৎ সল্টপিটার, দিয়ে রেফ্রিজারেশনের কৃৎকৌশল।’ মধ্যযুগে বাংলার মিষ্টি।

‘ব্রিটিশ ভারতে চলমান ট্রেন ও রেল স্টেশন, সর্বত্রই খাবার ও পানীয়ের জোগাড় করতে হত জাতপাত ও ধর্মের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে। পৃথগন্নের ব্যবস্থা ছিল শুধু হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যেই নয়, নিরামিষাশী আর আমিষভোজী হিন্দুদের মধ্যেও। স্টেশনে ট্রেন থামলেই ‘হিন্দু চা, মুসলিম চা’— হাঁক পেড়ে ছুটতেন বিক্রেতারা।’ রেলযাত্রার খাওয়া-দাওয়া।

‘পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে লক্ষ্মীপুজোর ভোগে ইলিশ মাছ দেওয়ার রীতি ছিল বহুল প্রচলিত। বস্তুত, মাছের ব্যঞ্জন ছাড়া পুজো হত অসম্পূর্ণ। সাধ্যে কুলোলে জোড়া ইলিশ, আর রেস্তয় টান থাকলে সবেধন একটি ইলিশ মাছের সঙ্গে একটি বেগুনকে স্যাঙাৎ হিসেবে জুড়ে দেওয়া হত।’ দেবী লক্ষ্মীর ভোগের বৈচিত্র।

‘…বস্তুত ‘খাওয়া’-র সঙ্গে ‘দাওয়া’ শব্দটি জুড়ে দিয়ে আমরা একটা আলগা মৌতাতের ক্যাজুয়াল আবেশ অজান্তে এনে ফেলি বটে, কিন্তু মাথায় রাখি না যে, আদতে আরবি ‘দাওয়া’ শব্দটির অর্থ অধিকার, স্বত্ব, পাওনা। তাই ‘খাওয়া-দাওয়া’ শব্দবন্ধের এক অর্থ খাদ্যের অধিকার, যার অন্তর্নিহিত প্রতিবাদী গন্ধটি আমাদের রবিবার দুপুরের মাংসের ঝোলের খুশবুর নীচে ঢাকা পড়ে যায।’ প্রান্তিক মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তির সংগ্রাম।

This Website comprises copyrighted materials. You may not copy, distribute, reuse, publish or use the content, images, audio and video or any part of them in any way whatsoever.

©2026 Copyright: Vision3 Global Pvt. Ltd.