কোনও লেখককে আমরা পুরোপুরি খেয়ালি, পুরোপুরি দায়মুক্ত ভাবতে ভালবাসি না। ভাবতে ভালবাসি না, তিনি স্বাধীন কল্পনায় বিচরণ করছেন। আমরা সবসময়েই, যে কোনও রচনায় একটা মানে, একটা উদ্দেশ্য আরোপ করতে চাই। এখন, ননসেন্সের ক্ষেত্রে এই ধারণাটি যে খাটবে না, তা বলাই বাহুল্য। ‘ননসেন্স’ অর্থে যার কোনও সেন্স নেই, যার কোনও অর্থ নেই— ‘নাই বা তাহার অর্থ হোক/নাই বা বুঝুক বেবাক লোক’। কাজেই, সুকুমার রায় যে অনবদ্য এক ননসেন্স রস সৃষ্টি করছেন, এতে আমাদের যেন কেমন অসুবিধে হয়। আমরা যেন চট করে তা মেনে নিতে পারি না। আমরা চেষ্টা করে চলি, যাতে তার একটা বাস্তব, যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা আমরা জুড়ে দিতে পারি।

অবশ্যই, একথাও ঠিক যে, ভাষাতাত্ত্বিক না হলেও, ভাষাচিন্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিতে দেখলে, পুরোদস্তুর ননসেন্স কখনও লেখা যায় না। নতুন শব্দ তৈরি করছি বলে আমরা মনে করি হয়তো, কিন্তু আমাদের পরিচিত শব্দের আদলেই এই ‘নন-ওয়ার্ডস’ তৈরি হয়। ননসেন্সেরও আদত উৎস কোনও না কোনও সেন্স, একেবারে নিরর্থক কিছুই হতে পারে না। নিরর্থকের ভেতর একটা অর্থ আছেই, হয়তো তা চাপা রয়েছে। এই যে অর্থের ইঙ্গিতটা, তা থেকে এমন খেয়ালরস সৃষ্টি সুকুমার রায়ের মতো আর কেউ পেরেছেন বলে আমার জানা নেই। অন্তত যে দু’টি ভাষার সঙ্গে আমার সম্যক পরিচিতি, ইংরেজি এবং বাংলা, সেই দু’টি ভাষায় তো কেউ পারেননি বটেই।

আরও পড়ুন : ইরফান হাবিব মানচিত্র থেকে খুঁজেছেন ইতিহাসের উপকরণ! লিখছেন রণবীর চক্রবর্তী…

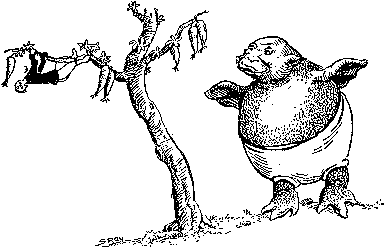

লুইস ক্যারল ছিলেন গণিতজ্ঞ। একথা অনেকেই বলেন ও জানেন যে, তাঁর ননসেন্স ছিল খানিক অঙ্ক কষার মতোই। খানিকটা যুক্তিভিত্তিক অযৌক্তিকতার ওপর দাঁড়িয়ে। যুক্তির মোড় ঘুরিয়ে, অথবা যুক্তিকে এমন সীমায় নিয়ে গিয়ে, যেখানে আর যৌক্তিক বলে তাকে মনে হয় না। আমরা বলি না, যিনি ‘পাগল’, তিনি যৌক্তিক, কিন্তু যুক্তির চরম সীমাটা তিনি অতিক্রম করে গেছেন। ব্যাপারটা তেমনই। এডওয়ার্ড লিয়র আবার অনেকটা স্বাধীন কল্পনার অনুসারী। কিন্তু তাঁরা কেউ-ই বোধহয় সুকুমার রায়ের সঙ্গে তুলনীয় নন। সুকুমারীয় ননসেন্সের প্রতিতুলনা বাংলা সাহিত্যে আর একটিই মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সে’, কিঞ্চিৎ খাপছাড়াভাবে।

তাও সুকুমার রায়ে কোথাও কোথাও আমরা হয়তো সামাজিক অনুষঙ্গ খুঁজে পেলেও পেতে পারি। যেমন ধরা যাক ‘সৎ পাত্র’-তে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিবাহের ধারণাকে হয়তো খানিক ব্যঙ্গ করা হয়েছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। কিন্তু কখনও যেন কোনও কোনও উদ্ভট দেশ বা সমাজের কথা বলেন সুকুমার। বলেন উদ্ভট অন্যায়ের কথাও। অন্যায়ই তো! পিছলে গেলেই পেয়াদা এসে পাকড়ে ধরবে কেন? তাও তো ‘একুশে আইন’-এর ক্ষেত্রে কী পরিণাম, তা আমরা জানি, কিন্তু কুমড়োপটাশ হাসলে রান্নাঘরের পাশে যদি একপায়ে খাড়া না থাকি, তাহলে যে কী হবে, তা কিন্তু আমরা জানি না মোটেই।

সুকুমার কিন্তু সবসময়েই বাস্তবের প্রসঙ্গ থেকে এসব অ্যাবসার্ডিটির মালমশলা সংগ্রহ করেননি। কিন্তু আমরা চারপাশ থেকে তার বাস্তব প্রয়োগ খুঁজে পেয়েছি। আমরা বলি, বাস্তব থেকেই অতিবাস্তব বা অ্যাবসার্ডিটি তৈরি হয়। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা উল্টো। সুকুমার রায়ের অ্যাবসার্ডিটির মধ্যে যে অসংগতি ছিল, আজ বাস্তবে যেন সেগুলোই দেখা যাচ্ছে। সুকুমারের সময়, মানে ব্রিটিশ আমলেও সেসব অসংগতি ছিল। ব্রিটিশ শাসন ছাড়াও সেই সময়ের সমাজে নানাবিধ গণ্ডগোল ছিল। কিন্তু এখনকার বাস্তবেও সুকুমারের প্রয়োগ আমরা খুঁজে পেয়ে যাচ্ছি। এ একরকমের বিপরীতমুখী প্রয়োগ।

কিন্তু সুকুমারের খেয়ালরসের নির্মলতা কি তবে আমরা হারিয়ে ফেললাম? আমাদের অর্থের জাঁতাকলে পড়ে সুকুমার কি তাঁর ননসেন্সের চেতনা থেকে চ্যুত হলেন তবে? এই প্রশ্ন কিন্তু উঠে আসবেই।

(অনুলিখিত)