শ্বাসবায়ুর মতো মা

ময়মনসিংহ যে কী গভীর ভাবে আমার সত্তায় সঞ্চারিত হয়ে আছে, তা কীভাবেই বা অন্যকে বোঝাতে পারি কে জানে! একটা শান্তশিষ্ট শহর, তেমন পরিচ্ছন্ন বা ঝকঝকে তো নয়ই বরং ‘গন্দা’-ই বলা যায়, তাকে কী করে যে এত ভালবেসে ফেললাম! আসলে এ হল সেই এক ও অদ্বিতীয় জন্মভূমির টান, এর কোনও লজিক নেই। নইলে ঊষর মরুভূমির দৃশ্যহীন ভূখণ্ডের জন্য একজন কাবুলিওয়ালার হৃদয় ভারাক্রান্ত হবে কেন? আমার ক্ষেত্রে টানটা আরও বেড়েছে দেশভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে। মনে মনে আজও শিশু আমি ওই শহরের মায়াবাস্তবতায় দৌড়ে বেড়াই।

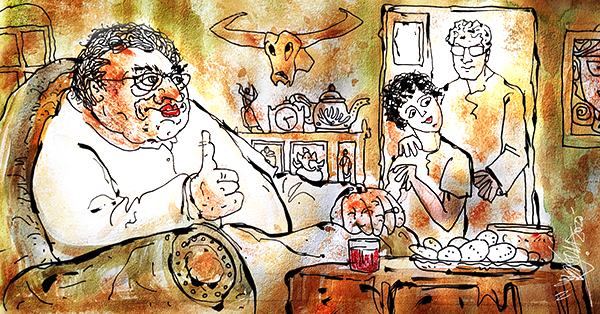

মুক্তাগাছার জমিদারদের খুব নাম ছিল। বেশ বড়সড় জমিদার ছিলেন তাঁরা এবং তাঁদের বেশ দানধ্যান ছিল, লেখাপড়া জানতেন এবং সংস্কৃতিবান ছিলেন। জমিদার বীরভদ্রবাবুকে আমি কয়েকবার দেখেছি। আমাদের বাড়িতে আসতেন। শিক্ষক বলে দাদুকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। একটু গম্ভীর মানুষ। ফর্সা, লম্বা, সুন্দর চেহারা। আর একবার দাদুর সঙ্গে আর এক জমিদারবাড়ি গিয়েছিলাম মুক্তাগাছায়। সেই জমিদারবাবু ছিলেন খুব ফর্সা আর ভীষণ মোটা, নড়াচড়াই কষ্টকর ছিল তাঁর পক্ষে। কেন কে জানে তাঁকে দেখে আমার হাসি পায়নি, মোটা লোক দেখলে যেমনটা হত তখন! বরং মানুষটার জন্য কষ্টই হয়েছিল। আর সেই বাড়িতেই জীবনে প্রথম খেয়েছিলাম মুক্তাগাছার বিখ্যাত মণ্ডা। যেমন বিশাল তার আকার, তেমনি স্বর্গীয় তার স্বাদ। মুক্তাগাছা জায়গাটা, কেন কে জানে, আমার ভারি ভাল লেগে গিয়েছিল।

লোকমুখে শুনতাম, ময়মনসিংহ নাকি বিরাট বড় জেলা, এত বড় জেলা নাকি বাংলায় আর ছিল না। তবে সেসব তথ্য নিয়ে মাথা ঘামানোর বয়স সেটা নয়। আমি শুধু জানতাম, এত ভাল জায়গা আর নেই। আমার জগৎ তখন আর কতটুকু! ব্রহ্মপুত্র থেকে বারবাড়ি, কাছারিঘরের পাশের মাঠ, ভিতরের উঠোন, পিছনে পুষ্করিণী, এইটুকু মাত্র। এর বাইরের দুনিয়াকে দরকারই ছিল না তখন। তখন আমার কাছে সবচেয়ে গুরুতর মানুষটি ছিলেন দাদু। তারপরই ঠাকুমা, মা আর জেঠিমা। চারজন জেঠতুতো দাদা, জ্যাঠামশাই, আমার দু’বছরের বড় দিদি, আর এক পিসতুতো দিদি বিভাদিদি। বাবা ছিলেন অবশ্য, কিন্ত তাঁর দেখা বড় একটা পাওয়া যেত না, আগেই বলেছি। খুব উজ্জ্বল একজন মানুষ, কিন্ত দূরবর্তী। হয়তো সেটা ওই মণ্ডারই এফেক্ট।

দুটো বড় বড় বাগান ছিল আমাদের। একটা সামনের দিকে, আর একটা দক্ষিণের ঘরের পিছনে। আমার অবারিত অভিযান ছিল দুটিতেই। কত রকমারি শাকপাতা আর সবজি যে হত, তার হিসেব নেই। ময়মনসিংহের মাটির উর্বরতা ছিল বিশ্রুত। সাপখোপ বড় একটা দেখা যেত না, নির্ভয়ে বাগানে গিয়ে গন্ধরাজ লেবু তুলে আনতাম, কিংবা ঠাকুমার হুকুমে ঢেঁকিশাক বা ওইরকম কিছু। গাছের ফলন ছিল আশ্চর্য। ফলভারে নত হয়ে থাকত গাছ। আর শাকপাতা যেন তেড়েফুঁড়ে পালোয়ানি তাগড়া চেহারা নিয়ে ফলিত হত। ময়মনসিংহ হল বিশ্বের সেরা পাট চাষের জায়গা, অমন ভাল জাতের পাট আর কোথাও হয় না। ব্রহ্মপুত্রে সেই পাটবোঝাই নৌকো ভেসে ভেসে কোথায় কোন মুলুকে যেত কে জানে! পাটের উপযোগ জানা ছিল না বটে, তবে পাটকাঠি ছিল আমাদের তলোয়ার খেলার মস্ত অবলম্বন। আমরা অবশ্য পাটকাঠিকে বলতাম ‘পাটখড়ি’।

আমাদের আমিষ রান্নাঘরটা ছিল বড়, নিরামিষ রান্নাঘর ছোট। দুটিতেই কাঠের জ্বালে রান্না হত। আমিষ বলতে আমাদের বাড়িতে মাছ ছাড়া আর কিছুই রান্না হত না। বছরে এক-আধবার বলির প্রসাদী মাংস, তাও রান্না হত পেঁয়াজ-রসুন ছাড়া। ছেলেবেলায় পেঁয়াজ-রসুন খাইনি কখনও, বামুনদের নাকি খেতে নেই। ডিমও কখনও খাইনি। কেন হত না কে জানে!

বাড়ির গুরুতর কথাগুলো ছোটদের কেউ বলতে চায় না। সেই রকমই একটি গুরুতর ঘটনার সুবাদে হঠাৎ আমার নির্বাসনের দিন ঘোষিত হল। বাবা ওকালতি ছেড়ে কলকাতায় গেলেন রেলের চাকরি পেয়ে। চাকরিও ফেলনা নয়। শিয়ালদার ক্রু-ইন-চার্জ।

বাবা রওনা হওয়ার কিছুদিন পরেই পিছু পিছু আমরাও।

এর ফাঁকেই একদিন খবর পেয়েছিলাম আমার স্নেহশীল দাদামশাই জ্যোতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আর নেই। আমাকে হাঁটুর ওপর বসিয়ে নাচাতে নাচাতে তাঁর সেই ছড়াকাটা যেন আজও শুনতে পাই, ‘বাঙালু রস খাইলু, ভাঁড় ভাঙিলু, পয়সা দিলু না…’

পাকা বাড়ি, ইলেকট্রিক লাইট, দোতলায় ওঠার সিঁড়ি, এ সবই আমার কাছে ভারি নতুন। বারবার উঠে-নেমে সিঁড়ির সঙ্গে একটু ভাব হল, বারবার জ্বালিয়ে-নিভিয়ে এবং বকুনি খেয়ে ইলেকট্রিক লাইটের সঙ্গেও সমঝোতা হল, কিন্ত দাদু-ঠাকুমা কোথা পাই! বড্ড একা, চুপচাপ হয়ে কলকাতাকে বুঝবার চেষ্টা করি। তখনই একটু একটু করে আমার জীবনের সবচেয়ে মহার্ঘ সম্পদকে হাতের কাছেই খুঁজে পেলাম। আমার মা। মা ঠিক কেমন তা এতকাল ভাল বোঝা যায়নি, আমার অনেক ভাগীদার ছিল বলে। এখন দেখি আমাকে ঘিরে সর্বদাই মা। আমার খিদে, ঘুম, কষ্ট, কান্না সব মা বলার আগেই টের পায়। একটু কিছু হলেই বুকে আগলে ধরে। আর আমার পাঁচ বছর বয়সও হয়ে গেল কোন ফাঁকে। মা একটু-আধটু অক্ষর চিনিয়েছিল, কিন্ত হাতেখড়ি হওয়ার আগে লেখা বারণ।

তাই একদিন জ্যাঠামশাই এসে হাজির। আমাকে হাতেখড়ি দিতে ময়মনসিংহে নিয়ে যেতে হবে। বাবার ছুটি নেই। মাও যেতে পারবে না, বাবাকে ছেড়ে। দিদি তখন কর্পোরেশনের স্কুলে পড়ে, ছুটি নেই। আমি একা জ্যাঠামশাইশের সঙ্গে রওনা হলাম। মনটা তখন মায়ের জন্য বড্ড খারাপ। ট্রেনের কামরায় জানালার ধারে বসে কাঁদছি, জ্যাঠামশাই আমার কান্না থামাতে শালপাতার ঠোঙায় দুটো রসগোল্লা কিনে এনেছিলেন। তখন শেয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এখনকার মতো এত বেশি শেড ছিল না, আর তাই উন্মুক্ত আকাশ থেকে একটা চিল রকেটের গতিতে নেমে এসে আমার হাত থেকে রসগোল্লা ঠোঙা-সহ ছিনতাই করে নিয়ে গেল। সেই সঙ্গে আমার ডানহাতের তর্জনী দিয়ে গেল চিরে। গলগল করে সে কী রক্ত! জ্যাঠামশাইয়ের অপ্রস্তুত অবস্থা!

আবার ময়মনসিংহ। আবার দাদু-ঠাকুমা, আবার সেই নদী! সব ঠিক, তবে এবার কী যেন নেই! হ্যাঁ, সঙ্গে আমার শান্ত, স্নিগ্ধ, ছায়ার মতো, তেষ্টার জলের মতো, শ্বাসবায়ুর মতো মা নেই। তাই তেমন করে মন আর আগের মতো নেচে উঠল না কিছুতেই। আদর-আহ্লাদের কোনও অভাব হল না ঠিকই। কালো পাথরের থালায় প্রথামতো চকখড়ি দিয়ে অ-আ-ক-খ লেখা হয়ে গেল। তারপর আবার একদিন ট্রেনে চেপে মায়ের কাছে, কলকাতায়।

সারদেশ্বরী আশ্রমে মা মানুষ হয়েছে। গৌরীমার কাছে মায়ের দীক্ষা হয়েছিল অল্প বয়সে। মাথায় মেঘের মতো ঘন কোঁকড়া চুল ছিল বলে মাকে আশ্রমে সবাই ডাকত ‘চুলওলা মহামায়া’ বলে। আমাদের মনোহরপুকুরের ভাড়াবাসায় মাঝে মাঝে আসতেন দুর্গামা এবং অন্য সব মায়েরা। গেরুয়া পরতেন তাঁরা, আর খালি পা। আমাকে কোলে বসিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। মায়ের সঙ্গে আমিও কয়েকবার সারদেশ্বরী আশ্রমে গেছি। এখনও যাই, এই বয়সেও।

ওয়ার্ল্ড ওয়ার! এই কথাটা তখন শুনি। কার সঙ্গে কার যুদ্ধ তা তখন ছোটরাও বুঝে গেছে। জানি, কেন ব্ল্যাকআউট, কেন সাইরেন বাজে, কেন ট্রেঞ্চ খুঁড়তে হয়।

রাশভারী, কেজো এবং ব্যস্ত বাবার সঙ্গে একটু-আধটু ভাব-মতো হল বটে, কিন্ত দূরত্ব ঘুচল না বাবার ব্যস্ততার জন্য। বাবার অফিস, আড্ডা, ব্রিজখেলা, টেনিস, ক্রিকেট, গানের আসর, সময় কোথায়! মায়ের একটা মিষ্টি মিশুকে স্বভাব ছিল, আর তাই পাড়াপড়শিরা ভারি পছন্দ করত মাকে। সংসারে অভাব, যুদ্ধের বাজারে টানাটানি, বাবার টাকার অকুলান সত্ত্বেও মা কখনও কোনও ভিখিরিকে ফেরাত না। মুঠোভরা চাল হলেও দিত। আর সেটা দেওয়ানো হত বেশিরভাগ আমার হাত দিয়ে। সারাজীবন এই প্রথা বহাল রয়েছে আমাদের বাড়িতে। শুধুহাতে কাউকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। মাঝে মাঝে কোনও উপোসি ভিখিরিকে মা বাইরে বসিয়ে গরম ভাত-ডাল-তরকারি খাইয়েছে, বাসিত্যাতা খাওয়ায়নি কখনও।

আমি একা একা খেলি নীচে নেমে। নির্জন পাড়ায় নানা ধরনের ফেরিওয়ালা এসে বিচিত্র স্বর ও সুরে তাদের পসরা ফিরি করে যায়। অদূরে পুকুরে গা ডুবিয়ে বসে থাকে কয়েকটা মোষ। পুকুরের ধারে লম্বা কয়েকটা তালগাছ। তাতে চিল বসে থাকে ধান্দাবাজিতে। কে কখন খাবারের ঠোঙা নিয়ে যায়! কয়েকজন শ্রমিক মানুষ এল একদিন ট্রেঞ্চ কাটতে। পাড়ার রাস্তার পাশ ঘেঁষে বেশ গভীর করে কাটাও হল ট্রেঞ্চ। আমার কী আনন্দ! লাফালাফি করার এমন ভাল ব্যবস্থা আর কোথায় পাব!

ওই মাটিকাটা কুলিদের একজন ছিল সাঁওতাল। তার বউ দুপুরে একটা পিচবোর্ডের বাক্সের মধ্যে ভাত নিয়ে আসত, সঙ্গে শুধু একটা আলুসেদ্ধ। ওই আলুসেদ্ধ দিয়েই সবটুকু ভাত যে কী যত্ন করে খেত লোকটা! দৃশ্যটা মা আমাকে দেখিয়েছিল। মানুষের কষ্ট আর দুঃখ যাতে চিনে রাখতে পারি।

পাড়ায় একটা খুব উচ্চশিক্ষিত পরিবার ছিল। বুড়োবুড়ি, আর তাদের দুই মেয়ে। দুঃখের বিষয়, তাদের সকলেরই মাথায় অল্পবিস্তর টাক। তাদের টেকোবাড়ি বলে উল্লেখ করত সবাই। তারা সবাই এম.এ. পাশ। একটু কৃপণও। পুরনো খবরের কাগজের ওপর তারা কালি দিয়ে লেখালেখি করত। আমাদের সঙ্গে বেশ ভাব ছিল তাদের। শুনতে পেতাম ওই বাড়ির মেয়েদের নাকি বিয়ে হবে না। একে টাক, তার ওপর কৃপণ বলে।

আমাদের বাসাবাড়ির পিছনেই একটা বস্তিমতো বসতি ছিল, সেইখানে থাকত গীতা নামে বছর বারো-তেরোর একটি মেয়ে। তারা খুব গরিব, কিন্ত এক সময়ে অবস্থা বোধহয় ভালই ছিল। গীতা আমার মায়ের কাছে খুব আসত। মাকে কাজে সাহায্য করত, গল্প করত বসে। এই গীতার বাবা ছিল খানিকটা পাগল, খানিকটা মতলববাজ। বাড়ির উঠোনে গর্ত খুঁড়ে সেইখানে বসে সে মাঝে মাঝে সাধনা করত। আবার আগড়ম-বাগড়ম বুকনি ঝেড়ে লোকের মাথায় হাত বোলাবার চেষ্টাও করত। গীতার রোগাভোগা মা এসে গীতার বাবার নামে বিস্তর অনুযোগ করেছেন অনেকদিন। আর আমি মাঝেমাঝে যেতাম গীতার বাবার সমাধি হওয়ার গর্তটা দেখতে। গীতা আমাকে বকুনি দিয়ে বলত, ‘ওরে যাসনি, বাবা যে ন্যাংটো!’

ছবি এঁকেছেন শুভময় মিত্র