‘দ্য বিগ লেবোউস্কি’

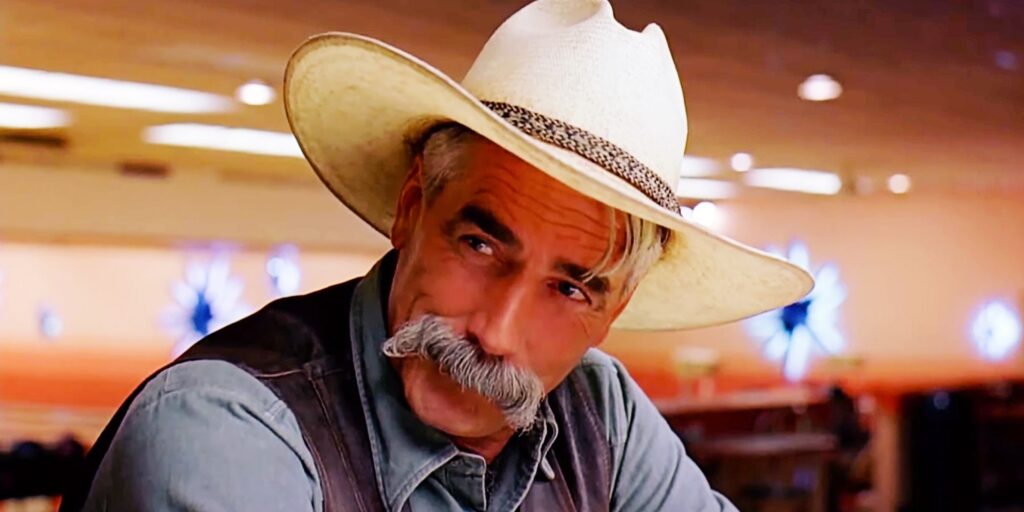

Tumbleweed. মরু অঞ্চলে একধরনের আগাছা পাওয়া যায়। একেবারে শুকিয়ে গিয়ে সেগুলো মাটি থেকে উঠে আসে। তারপর একটা গোলাকার চেহারা ধারণ করে হাওয়ায় ঘুরতে ঘুরতে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে। লস এঞ্জেলেস শহরের ঠিক পাশেই বিস্তৃত মাহাভি মরুভূমি। তার থেকে উঠে আসা একটা টাম্বলউইড শহরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারপর অজানা গন্তব্যের দিকে ধাবিত হয়। ‘স্ট্রেঞ্জার’, যাকে আমরা পরে ছবিতে দেখতে পাব, যে এই ছবির কাউবয় পোশাক পরা ওয়ান ম্যান গ্রিক নাটকের কোরাস, তার গুরুগম্ভীর গলায় আমরা শুনতে পাই ‘Sometime there is a man. Well, he is the man for the time and place. He fits right in there. He is the laziest man in Los Angeles county, which probably places him high and running for the laziest anywhere… ’ জানতে পারি, এটা নয়ের দশকের শুরুর দিক, যখন আমেরিকা সাদ্দামকে আক্রমণ করেছে। আর পর্দায় দেখা যায়, ‘ডুড’-কে। বিছানায় শোয়ার টি-শার্ট ও বক্সার পরে সে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গন্ধ শুঁকে ‘half and half’ দুধ কিনে কাউন্টারে যখন ৬৯ সেন্ট চেক লিখে পেমেন্ট করে, তখন ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের টেলিভিশনে সিনিয়র বুশ হুংকার দেয়, ‘This will not stand, this aggression against Kuwait.’

‘দ্য বিগ লেবোউস্কি’ মুক্তির সময় ঈষৎ উষ্ণ সাড়া পেয়েছিল। পরবর্তী ২৭ বছরে পৃথিবী পাল্টে গেছে। ‘রোলিং স্টোনস’ ম্যাগাজিন তাকে এই সময়ের সর্বাধিক জনপ্রিয় কমেডি বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। জেফ ব্রিজেস-এর করা ডুড চরিত্রটি ‘ডুডিজম’ বলে এক নতুন ধর্মের জন্ম দিয়েছে। তার চার্চ আছে। সেই চার্চের তিন থেকে চারহাজার স্বীকৃত যাজক আছে। সারা বছর ধরে আমেরিকার বহু জায়গায় লেবোউস্কি ফেস্ট হয়। বহু বই লেখা হয়েছে। বহু ম্যানিফেস্টো। অলিভার বেঞ্জামিন, যিনি প্রথম ‘Dudeism’ নিয়ে বই লেখেন, তাকে এইভাবে তত্ত্বায়িত করেন— “Life is short and complicated, and nobody knows what to do about it. So don’t do anything about it. Just take it easy, man.” এই ‘take it easy, man’ ছবিতে বহুবার ব্যবহার হয়। বিষয়টা পাকতে-পাকতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে যে, স্বয়ং জেফ ব্রিজেস এক জেন মাস্টারের সঙ্গে ‘The Dude and The Zen Master’ বলে একটি বেস্টসেলার বইও লিখে ফেলেন।

বিলি ওয়াইল্ডারের ‘দ্য অ্যাপার্টমেন্ট’ নিয়ে পড়ুন ‘ছবিঘর’ পর্ব ১…

‘দ্য বিগ লেবোউস্কি’ ছবিটি একটি আদর্শ কাল্ট ছবি। ‘কাসাব্লাঙ্কা’ ছবি উপলক্ষে উম্বের্তো ইকো ‘কাল্ট’ ছবির একটি বর্ণনা দিয়েছেন। একটি কালচারাল বা সাব-কালচারাল গ্রুপ যা একটি ছবির উদযাপনকে উপলক্ষ করে নিজেদের একটি বিকল্প জগৎ তৈরি করতে সক্ষম হয়। সেই ছবির চিহ্নসামগ্রী (furnishings) তারা নিজেদের মতো করে ব্যবহার করে। এবং একটি স্পেস তৈরি হয়, যার লক্ষণ কার্নিভালের। ‘দ্য বিগ লেবোউস্কি’-র ক্ষেত্রে এর মূল উপকরণ ছবির সংলাপ।

“—Shut the fuk up Donny! You are out of your element. —Fck it, let’s go bowling.

—This is not Nam, this is bowling. There are rules.

—Sometimes you eat the bar, and sometimes, well, the bar eats you.

—Life does not stop and start at your convenience, you miserable piece of shit!

—The Dude abides…”

প্রায় শতখানেক সংলাপ আমেরিকান ফোকলোরের অংশ হয়ে গেছে। এই ‘ফোকলোর’ একধরনের কার্নিভাল স্পেস তৈরি করে। কার্নিভাল কী? কার্নিভাল হল সেই জায়গা, যেখানে আমি আমার দৈনন্দিন জীবনের নিয়ম ফেলে ঢুকি। যা কিছু মানতে হয়, বাধ্য হয়ে যেসব জায়গায় মাথা নোয়াতে হয়, সেই সবকিছুকে আমি অবহেলা, এমনকী, তাচ্ছিল্য করতে পারি। এমন একটা জায়গা, যেখানে নিয়ম খাটে না। চাইলে ধর্ম, কী ধর্মগুরুদের নিয়েও রসিকতা করা যায়। দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে বহু সিনেমা-প্রেমী এই ছবিতে সেই কার্নিভালের স্পেস নিজেদের মতো করে খুঁজে পেয়েছেন। এবং একে-অপরকে আবিষ্কার করেছেন এই মায়াবী ঘেরাটোপে। তার উদযাপন পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে গেছে।

এই কাল্পনিক পবিত্র ভূমির আবিষ্কার নেহাতই কাকতালীয় নয়। কারণ এটাই কোয়েন ব্রাদার্স নিজেদের মতো করে ছবিতে খুঁজেছেন। সেটা কীরকম?

জেসন নেমি ‘এলএ টাইমস’-এ ‘দ্য বিগ লেবোউস্কি’ নিয়ে একটা লেখায় দেখাচ্ছেন, একটা রসিকতা (joke) আর একটা ডিটেকটিভ ফিকশনের মধ্যে একটা কাঠামোগত মিল আছে। একটা রসিকতা প্রথমে একটি সাধারণ অবস্থার বিবরণ দেয়, এবং ঠিক তারপরেই সেটাকে উল্টে (flip) দেখায়। যাতে তার অর্থ সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়। ডাক্তারবাবুর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে এক রোগী ঘড়ঘড়ে গলায়, নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করছেন, ‘ ডাক্তারবাবু কি বাড়িতে আছেন?’ একটু পর ডাক্তারবাবুর স্ত্রী দরজা খুলে তাকে দেখে, তারপরে গলা নামিয়ে বলে ‘ না নেই, ভেতরে এসো।’ এই যে একলহমায় একটা সাধারণ অবস্থা ঘুরে ঠিক উল্টো হয়ে গেল, ডিটেকটিভ-ফিকশনেরও মূল শর্ত তাই। সেখানেও একটা প্রাথমিক অবস্থার বিবরণ থাকে, যদিও সেই বিবরণ খুব সাধারণ কিছু না-ও হতে পারে, এবং তার সঙ্গে এই প্রত্যাশা থাকতে পারে যে, এই সাধারণ অবস্থা অতি দ্রুত পাল্টে যেতে চলেছে। এবার সেই ফরম্যাটের শর্ত মেনেই পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে যাবে, আবার সেই প্রত্যাশাকে জিইয়ে রেখেই সেই পাল্টানোর মধ্যেও একটা অপ্রত্যাশিতর ছক ঢুকিয়ে দিতে পারলেই তার মধ্যে এই ফর্মের অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণ হয়। কোয়েন ব্রাদার্স এই প্রত্যয় থেকে শুরু করেন যে, একটি রসিকতা ও একটি ডিটেকটিভ ক্রাইম ফিকশনের ধর্ম এক। এবং এটা ভেবে ফেলে তারা একটা ভয়ানক দুঃসাহসী কাজ করে ফেলেন।

“We wanted to make a comedy that looks like a PI movie! What if we take up a Raymond Chandler novel and placed a no one inside it. Use Chandler’s episodic structure, where one turn leads to another, but unlike Chandler’s novel which wants to go somewhere, this leads to nothing.” (এটা আক্ষরিক উদ্ধৃতি নয়, কিন্তু এরকমই কিছু একটা তারা বেশ কয়েকবার বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বলেছেন।)

‘দ্য বিগ লেবোউস্কি’ দেখতে দেখতে প্লটের প্রতি ফর্মের ধর্ম মেনেই দর্শক নজর দিতে দিতে, একসময় ভয়ানক বোকা হয়ে আবিষ্কার করেন গোটা প্লটটা নেহাতই একটা রসিকতা। (অভিনেতা স্টিভ বুসেমি ছবিটির পঁচিশ বছর পূর্তির উপলক্ষে একটা সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘Once you understand what the movie is about, you start enjoying it on a completely different level.’)

তাহলে এটা বানানোর মানে কী? কোয়েন’রা বলেন, ‘nothing.’ তাঁরা কখনও বলেন না, তাঁদের ছবি কী নিয়ে। বলেন, ‘Its about nothing.’ কোয়েন’রা আর একটা মজার কথা বলেন। তাঁরা বলেন, “সবাই ভাবে ‘ফারগো’ বাস্তব ঘটনার ওপরে ভিত্তি করা। কিন্তু ‘ফারগো’-র পুরো গল্পটাই আসলে বানানো। কিন্তু ‘দ্য বিগ লেবোউস্কি’— যে ছবিটা নেহাতই আজগুবি এবং অবিশ্বাস্য, যেটা দেখে সবাই ভাবে, পুরোটাই আমাদের কল্পনাপ্রসূত, আসলেই সেই গল্পটার বহু চরিত্র এবং ঘটনা হুবহু বাস্তব থেকে নেওয়া।”

‘কনটেক্সট’ ছাড়া ‘নাথিং’-এরও কোনও মানে নেই । কিন্তু ‘কনটেক্সট’ বা প্রেক্ষিত যুক্ত হলেই এই ‘নাথিং’-ই একটা অসম্ভব সম্ভাবনাময় মহাবিশ্ব। আমার নিজের মনে হয়েছ, এই ছবিটাই পৃথিবীর অন্য কোনও প্রান্তে বানানো হলে একটা নিদারুণ আর্টহাউস ছবির চেহারা নিত। কিন্তু যেহেতু এটা হলিউড, একটা পূর্বপরিচিত, অতি-ব্যবহৃত স্ট্রাকচারের মধ্যে এই নাথিং-কে ফেলে দিলেই তা এক কসমিক রসিকতার চেহারা নেয়।

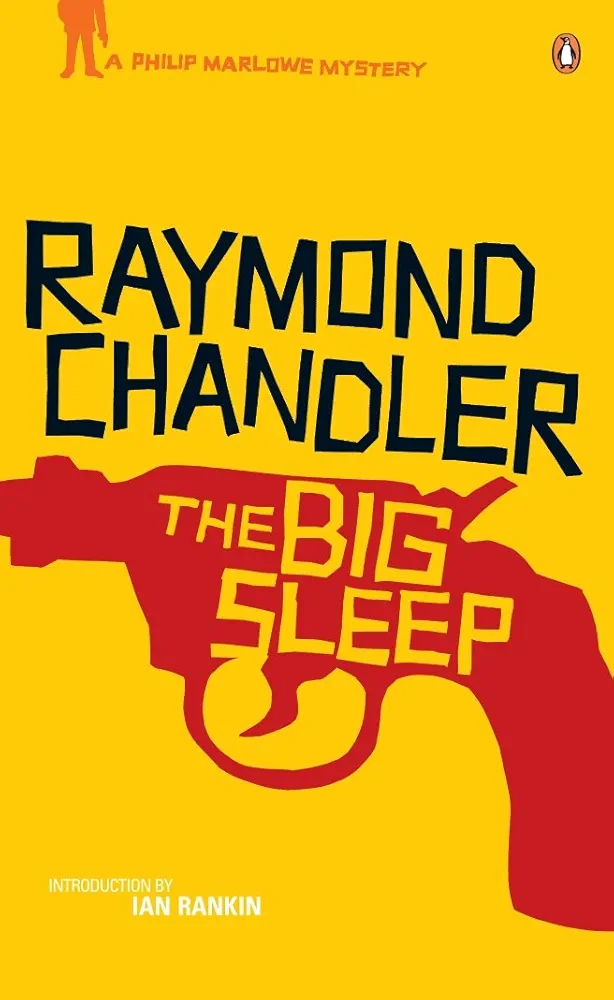

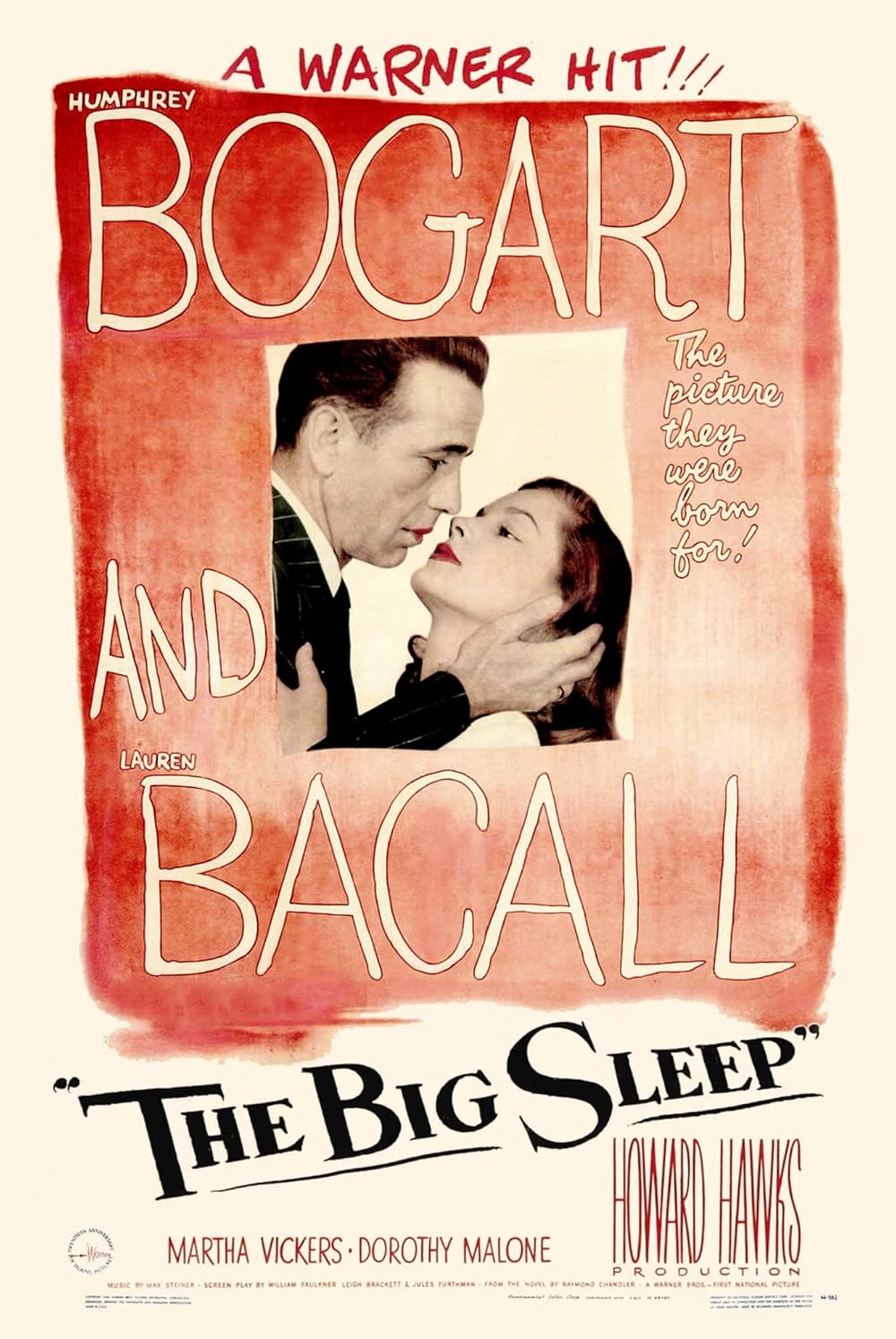

‘দ্য বিগ লেবোউস্কি’ একটা ‘pastiche’. ‘Pastiche’ মানে যা পূর্বে ব্যবহৃত নানা শিল্পকর্ম বা ঘটনাকে উদ্ধৃত এবং তার ব্যবহার করে। ছবিতে এই ধরনের উদ্ধৃতি প্রচুর। বাসবি বার্কলের কোরিওগ্রাফি, রবার্ট অল্টম্যানের ‘দ্য লং গুডবাই’, পোলানস্কির ‘চায়না টাউন’, বব ডিলান ও ইগলস-এর গান, ছয়ের দশকের ফ্লাওয়ার পাওয়ার, ভিয়েতনামের যুদ্ধ— এমন কত কী! কিন্তু এর প্রাথমিক রেফারেন্স রেমন্ড চ্যান্ডলারের ‘দ্য বিগ স্লিপ’— যার ওপর ভিত্তি করে হাওয়ার্ড হক্স, হামফ্রে বোগার্টকে নিয়ে একই নামের একটা ছবি বানিয়েছিলেন। তার মূল প্লটটা কী?

প্রাইভেট গোয়েন্দা ফিলিপ মার্লোকে ধনী জেনারেল স্টার্নউড তার কন্যা কারমেনের ব্ল্যাকমেইল সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে নিযুক্ত করে। জেনারেলের বড় মেয়ে ভিভিয়েন প্রথমে মার্লোর কাজে বাধা দিলেও পরে তার সহযোগী হয়ে ওঠে। মার্লো শীঘ্রই বুঝতে পারে, এটি একটি গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ। তদন্ত করতে গিয়ে সে বইয়ের দোকানদার গাইগারের হত্যা ও গ্যাংস্টার এডি মার্সের চক্রের মুখোমুখি হয়। মার্লো আবিষ্কার করে, জেনারেলের নিখোঁজ সহকারী শন রেগানের রহস্য এই কেসের সঙ্গে জড়িত। চূড়ান্তভাবে প্রমাণ হয় যে, মানসিকভাবে অস্থির কারমেনই রেগানকে হত্যা করেছিল। মার্লো সত্য উদ্ঘাটন করলেও, তাকে নানান নৈতিক সমঝোতার মধ্য দিয়ে যাত্রা করতে হয়।

জটিল প্লট। এমনি পড়লে ভাল-মন্দ কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু যে কোনও ডিটেকটিভ ফিকশনের একটা উনিশ শতকীয় গাম্ভীর্য আছে। যেমন বাংলায় ব্যোমকেশ নিজেকে ‘সত্যান্বেষী’ বলে, বা ফেলুদা যে আত্মবিশ্বাসে ও নিশ্চিন্ততায় মগজাস্ত্রের শ্রেষ্টত্বের বিজ্ঞাপন করে— সেই পৃথিবী অতীত। তাদের এই স্ব- আরোপিত সিরিয়াসনেস প্লটের সত্যকে বৃহত্তর সত্য বলে গুলিয়ে ফেলে। এটা উনিশ শতকে বা ব্যোমকেশীয় পৃথিবীতে মানানসই হলেও, যে বিশ্বে কর্মহীন হিপিরা শুধু বোলিং করে আর মেরি জেনের (marijuana) সঙ্গে প্রেম করে বেড়ায়, রেগান-পরবর্তী পৃথিবীতে নিও আর লিবারাল, দুই নন্দী-ভৃঙ্গী নেত্য করে বেড়ায় আর বুক চিতিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অন্য দেশ আক্রমণ করে— সেখানে সত্যের সংজ্ঞা ঘেঁটে গেছে। নতুন কিছু আবিষ্কৃত না হলেও পুরনোটা যে আর নেই, এটা সেই মাঝখানের নিশ্চিত শূন্যতা। সেখানে ডিটেকটিভের সত্য খোঁজাই একটা রসিকতা।

এই শূন্যতা বোঝাতে গাম্ভীর্যের পথে না গিয়ে ছবি এগোয় ফাজলামির পথ ধরে। যে ফাজলামি কার্নিভালের সহোদর। যেখানে everything goes! কোনও ঈশ্বরেরই আর কোনও গাম্ভীর্য যেখানে অবশিষ্ট নেই।

‘দ্য বিগ লেবোউস্কি’ একটা ‘pastiche’. ‘Pastiche’ মানে যা পূর্বে ব্যবহৃত নানা শিল্পকর্ম বা ঘটনাকে উদ্ধৃত এবং তার ব্যবহার করে। ছবিতে এই ধরনের উদ্ধৃতি প্রচুর। বাসবি বার্কলের কোরিওগ্রাফি, রবার্ট অল্টম্যানের ‘দ্য লং গুডবাই’, পোলানস্কির ‘চায়না টাউন’, বব ডিলান ও ইগলস-এর গান, ছয়ের দশকের ফ্লাওয়ার পাওয়ার, ভিয়েতনামের যুদ্ধ— এমন কত কী!

যদিও সবাই তাকে ‘ডুড’ বলে ডাকে, তার আসল নাম জেফ লেবোউস্কি। সে ছবির অন্য লেবোউস্কি, দ্য বিগ লেবোউস্কিকে বলে— ‘I am not Lebowski. You are Mr Lebowski, I am the dude. So that’s what you call me. That or may be His Dudeness , or the Duder or El Duderino, if you are not into the whole brevity thing!’ ছয়ের দশকে সে নানান অবরোধ, প্রতিরোধ এবং আন্দোলন শেষে এখন সম্পূর্ণ বেকার। সে দুধ কিনে বাড়ি ফিরে এলে তার ওপর বেধড়ক হামলা হয়। হামলাকারীরা তাকে লেবোউস্কি বলে ডাকে। বলে তার বউ, যার নাম নাকি বানি, সে নাকি মবের এক বসের থেকে প্রচুর টাকা ধার করে বসে আছে। সেই টাকা বসের ফেরত চাই। তার মাথা কমোডের মধ্যে বহুবার ঢুকিয়ে চোবানো হয়। সে বলে, আমার টয়লেট সিটটা ওঠানো আছে। এটা দেখার পরেও কি তোমরা বিশ্বাস করো যে, আমি বিবাহিত? রাগের চোটে হামলাকারীরা তার পুরনো কার্পেটের ওপরে পেচ্ছাপ করে যায়। তারা বুঝতে পারে এটা ভুল লেবোউস্কি। তারা চলে যায়। ডুডের মনে হয়, বিনা কারণে কার্পেটটা নোংরা করে দিয়ে গেল? ‘It really tied the room together.’ সে বুঝতে পারে, এই শহরে আরও একটা বিগ লেবোউস্কি আছে। যার বউ-এর জন্য তার কার্পেটটার এই দশা হলো। বোলিং করতে গিয়ে (তারা সারাক্ষণই বোলিং করে) তার ভিয়েতনাম-ফেরত বন্ধু ওয়াল্টার তাকে বোঝায়, বড়লোকদের এই বদামি তার সহ্য করা উচিত নয়। এই দিন দেখার জন্য তার সঙ্গীরা ভিয়েতনামে প্রাণ দেয়নি। ডুড সেই বড়লোক লেবোউস্কির বাড়ি যায় । সেখানে জীবনের উদ্দেশ্য এবং ‘real manhood’ নিয়ে প্রচুর জ্ঞান হজম করে সে বুঝতে পারে, কার্পেটটার ক্ষতিপূরণ সে পাবে না। তাই মিটিং থেকে বেরিয়ে সেই বিগ লেবোউস্কির অ্যাসিস্ট্যান্টকে সে অম্লানবদনে বলে, তার বস তাকে বাড়ি থেকে যে কোনও একটা কার্পেট উঠিয়ে নিয়ে যেতে বলেছে। ফেরার পথে সেই বিগ লেবোউস্কির স্ত্রীর সঙ্গে তার আলাপ হয়।

এই শুরু। এরপর প্লটের গরু মহাকাশে ওঠে। সেই প্লটে বলার মতো কিচ্ছুটি নেই। ছবির শেষে যখন সে রহস্য উদঘাটন করে, তখন সে রহস্যটা আর রহস্যই থাকে না। থাকলেও গল্পের আর কিছু এসে যায় না। ইতিমধ্যে সে বহুবার মার খেয়েছে এবং অজ্ঞান হয়েছে। অজ্ঞান হয়ে গিয়ে সে নানারকম অবিশ্বাস্য কল্পদৃশ্যে ঢুকে পড়ে। অসংখ্য আজগুবি চরিত্রের সঙ্গে তার আলাপ হতেই থাকে। তার মধ্যে একজন Jesus নামে এক pedarast (শিশুদের যৌন হয়রানি করে যে), লেবোউস্কির বড় মেয়ে— সে উড়ে উড়ে ছবি আঁকে এবং নিজের পেন্টিংকে vaginal art বলে। একটা বোলিং টুর্নামেন্ট চলে, তা নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়, কিন্তু তা আমরা দেখতেই পাই না। তিনজন জার্মান নিহিলিস্ট, যারা এক মিলিয়ন ডলার পাওয়ার লোভে ডুডের ‘Johnson’ কেটে নেওয়ার ভয় দেখায়, কিন্তু পরে নিজেরাই ভয় পেয়ে ভয়ানক ঠ্যাঙানি খায়। তাঁদের প্রথমে ওয়াল্টার ‘নাৎসি’ বলে গালি দিয়ে পরে তারা নিহিলিস্ট জানতে পেরে ঘাবড়ে গিয়ে বলে, “Fu*k me, say what you want about National Socialism Dude, at least that’s an ethos!” কিছুক্ষণ পর একটা ষোলো বছরের বাচ্চাকে ইন্টারোগেট করতে গিয়ে ওয়াল্টার ব্যর্থ হয়। তাকে ভয় দেখাতে গিয়ে তার কেনা নতুন গাড়ি ভেঙে ফেলে ওয়াল্টার বুঝতে পারে গাড়িটা তার প্রতিবেশীর। এইসব চরিত্র ও ঘটনা আসে, যায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আর ফিরে আসে না। প্লটটিকে সযত্নে বহুবার খুন করেন কোয়েন ব্রাদার্স। খুন করতে করতে আমাদের ইঙ্গিত করতে থাকেন, কোথায় তাকাতে হবে। অথচ এক মুহূর্তের জন্য ছবিটি ক্লান্তিকর লাগে না। বিশেষ করে দ্বিতীয় বার ও তার পরবর্তী দেখায় প্রত্যেকটি দৃশ্য অবিশ্বাস্য কৌতূহল এবং মায়ার সৃষ্টি করে। ছবিটা বাড়তে থাকে। ‘Once you understand what its about…’

ওয়াল্টার যে কোনও বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে ভিয়েতনাম টেনে নিয়ে আসে। ভিয়েতনাম ছাড়া সে কথাই বলতে পারে না। এমনকী, তাদের সঙ্গী ডনি, যাকে গোটা ছবিতে সে প্রায় কথাই বলতে দেয়নি (‘Shut the f*ck up Donny!’ ডনিও সেরম— সে লেনিন বললে লেনন বোঝে), তার মৃত্যুতে সে প্রবল আবেগতাড়িত হয়ে দু-লাইন বলেই ভিয়েতনামে চলে যায়। তারপর সমুদ্রে তার ছাই ফেলতে গিয়ে হাওয়ার গতিবেগ বুঝতে পারে না। পুরো ছাইটাই নিজের এবং ডুডের মুখে এসে পড়ে। আবার গোটা ছবি জুড়ে সে সদর্পে ঘোষণা করে চলে যে, সে একজন ‘devout Jew’. সাবাথের দিন সে প্রয়োজন না হলে ফোনও ওঠায় না। ডুড তাকে শেষমেশ তিতিবিরক্ত হয়ে বলে, ‘তুই ব্যাটা Jew হলি কবে? বিয়ে করেই না। ছিলি তো পোলিশ ক্যাথলিক… তা সেই বউ তো তোকে ডিভোর্স দিয়ে বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে হনুলুলু বেড়াতে গেছে। আর তুই তার কুকুরছানা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস। তুই ব্যাটা কীসের Jew?’ ওয়াল্টার তাকে বলে, ‘তিন হাজারের বছরের ইতিহাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলিস না।’

আমি লিখতে লিখতেই বুঝতে পারছি, এই ছবিটির নিরন্তর বিশ্লেষণ/ বিবরণ করা যায়, কিন্তু এই ছবিটি কী, সেটা কিছুতেই লিখে বোঝানো যায় না। নিজের অভিজ্ঞতায় জানি, ‘অথেন্টিসিটি’-র এ এক অকাট্য প্রমাণ। কারণ সাধারণভাবে ছবি বোঝাতে গেলে আমাদের কয়েকটা জিনিসের ওপরে নির্ভর করতে হয়, হয় তার গল্প, নয় তার অন্তর্নিহিত আবেগের স্রোত। অথবা একটি বিশেষ ভঙ্গি, যাকে আমরা authorial signature বলি। এই ছবিতে সচেতনভাবে তার কোনওটাই নেই। যেটা আছে, তাকে বলে একধরনের থাকা— Abiding. একটা উন্মাদের দুনিয়ায় একটা হালকা, দুঃখী, নরম, অলস, উদ্দেশ্যহীন একাকিত্বের থাকা। সেই Tumbleweed-এর মতো। Rambling away. এই rambling অনতিবিলম্বেই বহু মানুষের জীবনের স্বাক্ষর হয়ে ওঠে। যে স্বাক্ষরে একটা কার্নিভালের প্রত্যাখ্যান আছে। একটা মিচকে নিয়মের ব্যত্যয়। উচ্চকিত নয়, কিন্তু সরস এবং সহাস্য।

এই ছবিতে এক স্ট্রেঞ্জার আছে। কয়েকবার তার গলা শোনা যায়। আর দু-বার তাকে দেখা যায়। প্রায় বিনা কারণে সে ছবিতে উদয় হয়ে ডুডের সঙ্গে কয়েকটা টুকরো আলাপ সেরে সরে যায়। আর ছবিটার শেষে সে ‘নটেগাছটি মুড়োল’-র মতো গল্পটির শেষ ঘোষণা করে।

‘The dude abides. I dont know about you, but I will take some comfort in that. It’s good to know that he is out there. The dude, taking her easy, for all us sinners… I guess thats the way the whole darned human comedy keeps perpetuating itself…’

এই স্ট্রেঞ্জার, কাউবয়ের পোশাক পরে থাকে। তাকে দেখতে কেন জানি না, অনেকটা মার্ক টোয়েনের মতো। সেই মার্ক টোয়েন-হাক্লবেরির ভূমিকায় যিনি লিখেছিলেন—

‘NOTICE.

Persons attempting to find a motive in this narrative will be prosecuted; persons attempting to find a moral in it will be banished; persons attempting to find a plot in it will be shot.

BY ORDER OF THE AUTHOR.’

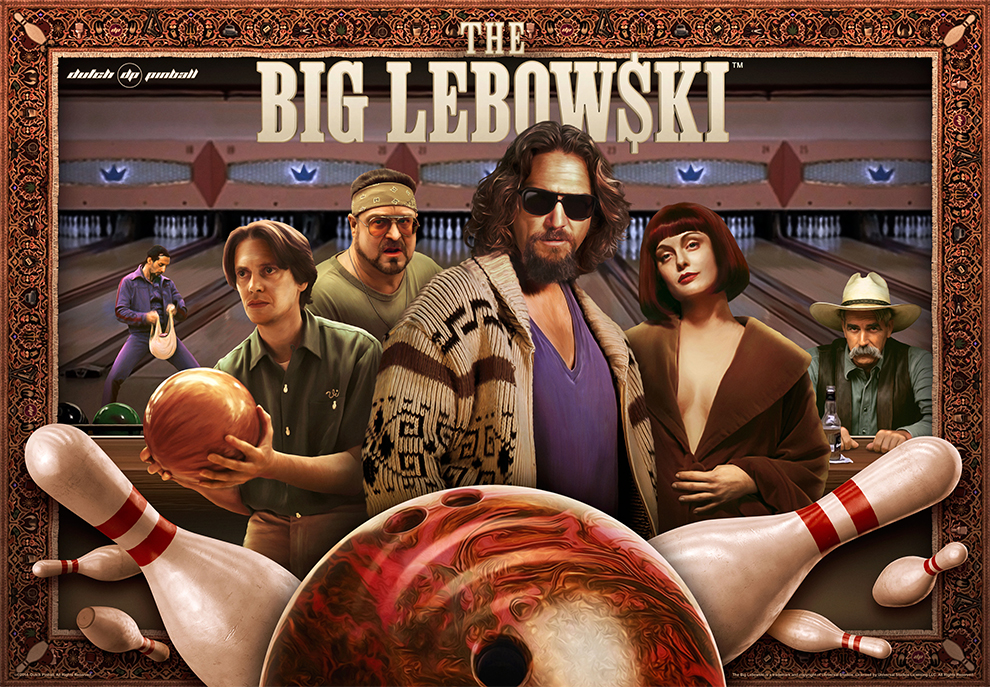

‘দ্য বিগ লেবোউস্কি’ (The Big Lebowski)

মুক্তির বছর: ১৯৯৮

দৈর্ঘ্য: ১ ঘন্টা ৫৭ মিনিট

পরিচালক: জোয়েল কোয়েন

প্রধান অভিনয়ে: জেফ ব্রিজেস, জন গুডম্যান, জুলিয়ান মুর, স্টিভ বুসেমি, ডেভিড হুডেলস্টন, টারা রিড, ফিলিপ সিমোর হফম্যান, জন টুর্তুরো

চিত্রগ্রহণ: রজার ডিকিন্স

সম্পাদনা: রডেরিক জেইন্স

সঙ্গীত: কার্টার বারওয়েল

প্রযোজনা: ইথান কোয়েন