মিডিয়া ও মানুষ

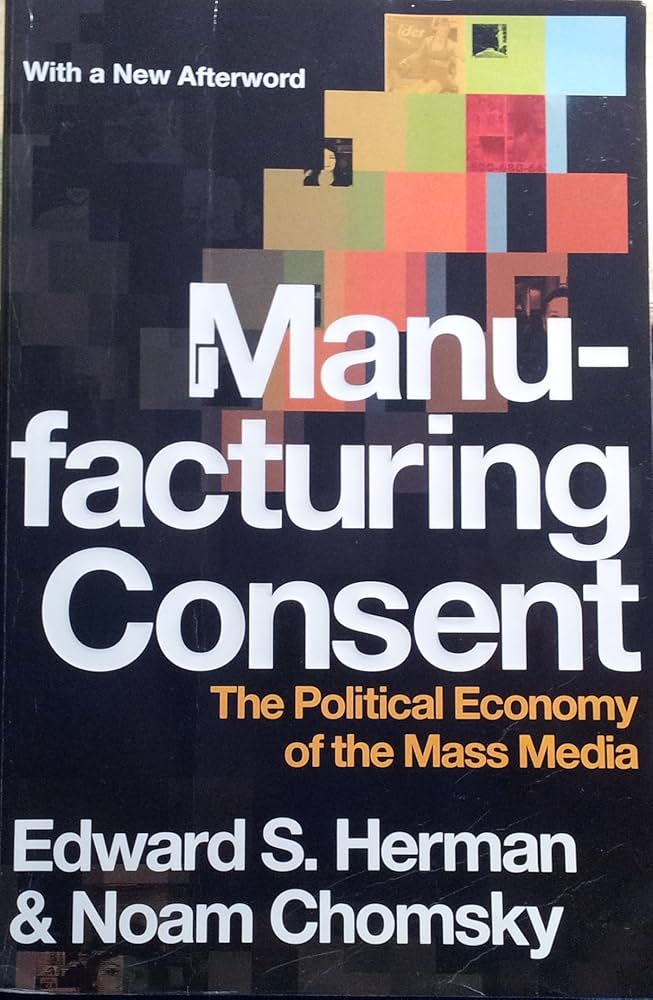

এডওয়ার্ড হারম্যান ও নোয়াম চমস্কি তাঁদের ‘ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট: দ্য পলিটিক্যাল ইকোনমি অফ মাস মিডিয়া’ গ্রন্থের ‘আ প্রোপাগান্ডা মডেল’ শীর্ষক নিবন্ধে বিস্তারিত দেখিয়েছিলেন, কীভাবে পুঁজি ও মালিকের আদর্শ প্রভাবিত করে গণমাধ্যমকে, তার গণ্ডি নির্ধারণ করে এবং শেষত, ‘মাস মিডিয়া’ কীভাবে ‘ডমিন্যান্ট এলিট’ বা সামাজিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা একটি শ্রেণিরই প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা জানি, মিডিয়া, বা সংবাদমাধ্যম, গণতন্ত্রর চতুর্থ স্তম্ভ। ‘এসআইআর’ বা ‘স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন’ প্রক্রিয়া, আপাতভাবে, এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করার জন্যই। কিন্তু এই স্বচ্ছতার প্রক্রিয়া কি মধ্যবিত্তর সাম্প্রদায়িক কল্পনাকে পুষ্ট করার জন্য? মিডিয়ার ভূমিকা কিঞ্চিৎ তেমনই একটা অবভাস তৈরি করছে।

কিছুদিন আগে, পহেলগাঁও-এর ঘটনার পরে পরেই, যখন ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত সংঘর্ষর একটি প্রেক্ষিত তৈরি হচ্ছে, তখন মিলিটারি, রাষ্ট্র— কোনওকিছুর পরোয়া না করেই ভারতীয় মিডিয়া এককথায় যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছিল। তারও আগে, পুলওয়ামা-র ঘটনার পরে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হওয়া উচিত কি উচিত নয়, এই প্রশ্নে একটি এসএমএস পোল হয়। বরুণ গ্রোভার রসিকতা করেই বলেছিলেন, চিফ অফ আর্মি স্টাফ সেদিন উদ্বিগ্ন ছিলেন, যদি ওই এসএমএস পোলে ‘হ্যাঁ’-এর পাল্লা ভারী হয়, তাহলে ঠিক কী করবেন তিনি! হাস্যরসের আড়ালেও একথা ভাবার, মিডিয়ার এই অতি-সক্রিয়তা কি সাংবাদিকতার অংশ? এসআইআর একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়া মোতাবেক মূলত ভোটদাতার বৈধতা মেপে দেখা হবে। তার সঙ্গে নাগরিকত্বর প্রশ্ন জড়িয়ে আছে কি না, থাকলে কীভাবে আছে, তা পরবর্তী প্রশ্ন। কিন্তু কয়েকদিন যাবৎ টেলিভিশনের ক্যামেরা যেভাবে ধাওয়া করে অনুপ্রবেশকারী ধরছে, যেভাবে হঠাৎই একটি পাড়া বা অঞ্চল ফাঁকা হয়ে যাওয়াকে ওয়েব সিরিজের মশলা মিশিয়ে রহস্যরোমাঞ্চের ঠাসবুনট দেওয়ার চেষ্টা চলছে, তা দেখে মিডিয়ার নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে আসতে বাধ্য।

আরও পড়ুন: এসআইআর নিয়ে শাসক আসলে যা চেয়েছিল, এবং যা ঘটছে!

লিখছেন শুভাশিস মৈত্র…

প্রথমেই উল্লিখিত নিবন্ধটিতে চমস্কি-হারম্যান বলেছিলেন, কর্পোরেট ও সরকারের মুখোশ উন্মোচন করে, বা ধারাবাহিকভাবে করেই চলে যে মিডিয়া, তারা নিজেদের মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরার হক রাখে। কিন্তু এরপরেই বলা ছিল, এমন ধরনের মিডিয়ার খুঁটির জোর কম বলেই, তেমন মিডিয়া বিরল। প্রধানত মার্কিন মুলুকের নিরিখে বলা হলেও, এর প্রমাণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে মিলবে। আমাদের দেশে এই মুহূর্তে রাহুল গান্ধী যে পরের পর সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ‘ভোট চুরি’-র প্রমাণ দিয়ে চলেছেন, তা আদতে কি মিডিয়ারই করার কথা ছিল না? তদন্তমূলক সাংবাদিকতার কাজের ভার দেশের বিরোধী নেতা নিজের কাঁধে নিয়েছেন, কিন্তু মিডিয়া সেখানে পুষ্ট করে চলেছে কেবলই রাষ্ট্রীয় আখ্যানকে।

রাষ্ট্রের বানানো ‘ন্যারেটিভ’ ব্যবহার করেই মধ্যবিত্তর মগজ পুষ্ট করা সম্ভব, এই সারসত্যটা মিডিয়া খানিক আন্দাজ করে নিয়েছে। নিয়েছে বলেই, ক্যামেরা নিয়ে এক ডিজিটাল মিডিয়ার সাংবাদিক, কার্যত তাড়া করছেন একদল মানুষকে, কেবল এটুকু প্রমাণ করার জন্য, তারা অনুপ্রবেশকারী। শরনার্থী নেই, একথা কেউ দাবি করছে না। কিন্তু একদল হতদরিদ্র মানুষ যখন রাস্তায় গিয়ে বসে আছেন, তখন তাদের মুখের সামনে ক্যামেরা ও বুম ধরে তাদের প্রায় ছিঁড়ে খেয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন যে সাংবাদিক, তিনি কোথাও গুলিয়ে ফেলছেন না তো, যে, প্রশ্নটা আসলে কাকে করা উচিত? যে মিডিয়া অমুক অঞ্চলের স্থানীয় বাসিন্দারা ‘একরাতে পগারপার’ জাতীয় শিরোনাম করছে, যারা অডিও স্টোরির মতো রহস্যজনক কণ্ঠস্বরে বলছে, তমুক এলাকায় কি তবে রোহিঙ্গারা থাকত, তারা কি প্রতিনিয়ত তথ্য ও সত্য থেকে নিজেদের বিচ্যুত করছে না?

সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরা তো মানুষকে জানলা খুলে দেখাবে আসলে বৃষ্টি হচ্ছে কি না, একজন বলছে বৃষ্টি হচ্ছে, একজন দাবি করছে, না বৃষ্টি হচ্ছে না, এই দোলাচলে সাংবাদিক নিজেই বা থাকবে কেন, আর মানুষকেই বা এই আখ্যানের খেলায় মজিয়ে রাখবে কেন! সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরা কি সস্তার চটি থ্রিলার দেখাবে মানুষকে? সর্বহারা ছিন্নমূলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে সীমান্ত প্রতিরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন না তুলে? যে ব্যবস্থা ভুয়া পরিচয়পত্র তৈরি করে, তাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় না করিয়ে সে সাতসকালে রগরগে স্টোরি উপহার দেবে পাঠক-দর্শককে? নিউটাউনে একজনও গৃহসহায়ক আসছে না, অর্থাৎ এসআইআরের ভীতিতে তারা পলাতক— সত্য খুঁজে আনা এবং তা পরিবেশনের চেয়ে এই মর্মে উসকানি দেওয়া আসলে সহজ।

প্রয়াত চিত্রসাংবাদিক দানিশ সিদ্দিকির ক্যামেরায় দিনের পর দিন ধরা পড়েছিল রোহিঙ্গা শরনার্থীদের ঘরছাড়া হওয়ার দলিল। খোলা আকাশের নান্দনিকতাকে প্রেক্ষাপটে রেখেও, সেসব ছবি মানুষের অসহায়তার খতিয়ান তুলে ধরতে পেরেছিল। কোথাও সেই ক্যামেরা পক্ষপাতদুষ্ট নয়, কিন্তু মানবিক। কিন্তু বস্তি থেকে ফুটপাতের ধারের মানুষের দিকে যেসব ক্যামেরা বন্দুকের মতো তাক হচ্ছে, তাকে কি আদৌ মানবিক বলে চিনব আমরা? না কি এই অমানবিক, অ-সাংবাদিকীয় পরিসর থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখব অঞ্জন দত্তর মন্ত্রমাফিক, ‘টিভি দেখো না’? এক্ষেত্রে অবশ্য কেবলই টিভি নয়, সংবাদপত্র ও ডিজিটাল মাধ্যমও দোসর।