এই সময়, হেমন্তের এই পাতা ঝরার অবাধ মরশুমে আমেরিকায় মানুষজনের মধ্যে এক ভারি ডিপ্রেশন দেখতে পাওয়া যায়। গাছগুলি যেমন রং বদলাতে বদলাতে তার পাতা ফেলে দেয়— শীত-মৌসুমের আগমন জারি হয়ে গেলে আকাশও তেমন প্রায়শই মেঘাচ্ছন্ন থাকে।

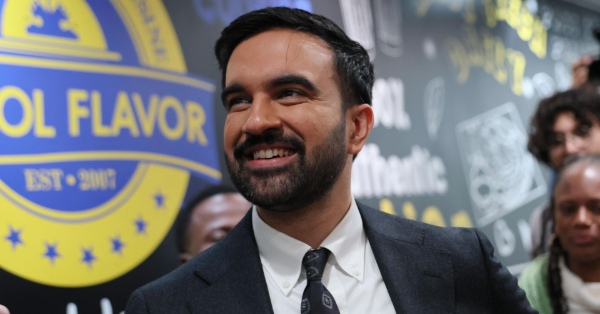

আমার এক প্রাক্তন ছাত্রী ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ফোন করেছিলেন। তিনিও আজকাল কিছুদিন ধরে ডিপ্রেশনের শিকার, তাই মাঝেমধ্যে আমায় ফোন করেন। এবার তিনি ফোন করে জানতে চাইলেন— ‘ধুম মচালে’ এই ফ্রেজটির মানে কী? সকলেই জানেন দক্ষিণ এশীয় জোরান মামদানি নিউ ইয়র্ক শহরের মেয়র নির্বাচনে বিজয়ী হয়েই যে সেলিব্রেশন করেছেন, তাতে মারকাটারি দেশি নাচা-গানা হয়েছে। আর সেই বলিউডি সংগীত ‘ধুম মচালে’ মার্কিন মুলুক জুড়ে ভাইরাল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার ছাত্রীটি জানালেন, মামদানি-র জয়-পরবর্তী সেলিব্রেশন দেখতে দেখতে তাঁর ডিপ্রেশন নাকি একেবারেই কেটে গেছে! বলা হচ্ছে, জোহরান নাকি আমাদের অনেকের সিজনাল ডিপ্রেশন সারিয়ে দিয়েছে।

মামদানির জয় এখন এমনই এক ঐতিহাসিক ‘ইউফোরিয়া’ হয়ে উঠেছে সারা আমেরিকায়।

আরও পড়ুন: ভারতীয় সংযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন মামদানিকে নিয়ে উৎসাহী নয় দেশবাসী?

লিখছেন স্বস্তিক চৌধুরী…

এই জয়কে ‘জনতা-জনার্দনের জয়’, শ্রমজীবী মানুষের জয়, অভিবাসীদের জয় এইসব আখ্যা দেওয়া হচ্ছে— বলা হচ্ছে, তাঁর জয় মানে কেবল একজন মেয়রের জয় নয়, বরং সেইসব নিম্নবিত্ত মানুষের জয়, যাদের ঘামে নিউ ইয়র্ক নগরীর সমস্ত আলো জ্বলে থাকে সারা রাত।

কেন বলা হচ্ছে একথা? জোহরান ঘোষিত-সোশ্যালিস্ট বলে? না কি তার শ্রমিক আন্দোলনের সূত্র ধরে, না কি ‘ধুম মচালে’-র মতোই তার অভিনব সম্পূর্ণ অনভিজাত, উদ্দীপক মেয়রাল প্রচারের জন্য?

যদিও মামদানি উঠে এসেছেন শ্রমিক আন্দোলনের পথ ধরে এবং তার শ্রমজীবী আন্দোলনের সৌরভ আমাদের মুগ্ধ নিশ্চয়ই করেছে, তবে শুধুমাত্র এই শ্রমজীবী মানুষের সমর্থনের কারণেই তিনি জিতেছেন— একথাই একমাত্র সত্য— তা কি বলতে পারব? নিউ ইয়র্ক টাইমস বলছে, বছরের শুরুতে মামদানির পোল রেটিং ছিল মাত্র ১%। এমনকী, নিজের প্রচার দলে কেউ কেউ মনে করতেন, তাঁর জয়ের সম্ভাবনা ৩%-এর নিচে। এ এক অসম্ভব যাত্রাপথ! কিন্তু, কী করে তাহলে এই অসম্ভব সম্ভব হল?

সবার আগে বলি— ডেমোক্র্যাট সোশ্যালিস্ট হিসেবে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন বার্নি স্যান্ডার্সও। কিন্তু শেষমেশ তা দিয়ে ঘুড়ি ওড়েনি। এ কথা মানতেই হবে আগে কখনও কেউ ‘সোশ্যালিস্ট’ তকমা নিয়ে মামাদানির মতো এত নির্ভয়ে ও এত জনপ্রিয়ভাবে আমেরিকার জনগণের সামনে আসেননি। বার্নি স্যান্ডার্স যদিও সমাজতন্ত্রের খিলি পান সেজেছিলেন, ‘ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিজম’-এর চুন ব্যবহার করেই। কিন্তু জোহরানের সমাজবাদী ধ্বনি অনেক বেশি প্রখর।

নিজেকে ‘সোশ্যালিস্ট’ বলার যে দৃঢ়তা মামদানি আমেরিকার জনতার সামনে দেখাতে পেরেছেন, তার জন্য অবশ্যই বার্নির অবদান আছে। কিন্তু ‘সোশ্যালিস্ট’ বলার হাওয়ায় বার্নি-র ঘুড়ি ওড়েনি। বার্নির জনসংযোগও দারুণ ছিল, কিন্তু মামদানির জনসংযোগ এবং প্রচার-কৌশলে এমন একটা কিছু ছিল যে, জনতা হ্যামলিনের মতো তাঁর সঙ্গে, তাঁর পিছু পিছু হেঁটেছে। আর প্রতিদিন এই সংক্রমণ বাড়তে থেকেছে। শ্রমিক আন্দোলনের পথ ধরে, মানুষের সংগঠিত প্রতিরোধের ধারাতেই বার্নির মতোই তারও উত্থান— কিন্তু মামদানির আজকের সাফল্যের সামনে আর সব কিছুই বড় বেরঙিন হয়ে গিয়েছে।

তাহলে জোহরান মামদানির এই রূপকথার মতো সাফল্যকে আমরা কীভাবে পড়ব?

আমি তিনটি মুখ্য দৃষ্টিকোণ থেকে এটিকে পড়তে চাই— তার ট্যাবু ভাঙার সাহস, অকপট ও অবিচল থাকার নৈতিক ঝুঁকির কূটনীতি, এবং তাঁর অনভিজাত জননীতি ও প্রচার-কৌশলের নিরিখ। প্রথমেই আসি— ট্যাবু ভাঙার প্রশ্নে।

এক

মামদানি এমন কিছু করেছেন, যা খুব কম মার্কিন রাজনীতিক করার সাহস দেখিয়েছেন।

প্রথমত, তাঁর নিজের মুসলিম পরিচয় তুলে ধরে ভোট প্রচার করা। দ্বিতীয়ত, ইজরায়েলের বিরুদ্ধে এবং প্যালেস্টাইনের পক্ষে— যা এই মুহূর্তে আপামর মার্কিনিদের কাছে সবচেয়ে ভীতিকর ট্যাবু বিষয়— অকপট মন্তব্য করা। তৃতীয়ত, নিজেকে জোর গলায় ক্যাপিটালিজমের বিরুদ্ধে রেখে সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা সজোরে পেশ করা। ইজরায়েল-প্রশ্নে তিনি প্রায় সব অস্বচ্ছ রাজনৈতিক ভদ্রতা ভেঙে দিয়েছেন। গাজার ওপর ইজরায়েলের হামলাকে সরাসরি ‘গণহত্যা’ (genocide) বলে চিহ্নিত করেছেন এবং স্পষ্ট করে বলেছেন— ন্যায়বিচার কখনও বেছে নেওয়া যায় না। ইজরায়েলকে ‘ইহুদি রাষ্ট্র’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ধারণাকে প্রশ্ন করেছেন এই কারণ দর্শিয়ে যে, একটি রাষ্ট্র যা স্থায়ী বৈষম্যের ভিত্তিতে ধর্মীয় পরিচয়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সমান অধিকারের ভিত্তিতে নয়। সরাসরি এই সব অস্বস্তিকর প্রশ্ন তোলা আমেরিকান রাজনীতিতে প্রায় অচিন্তনীয় সাহসের কাজ।

ন্যায়ের নামে মেয়র হিসেবে তাঁর কাজ হবে: নিউ ইয়র্কে নেতানিয়াহু এলেই তাঁকে গ্রেফতার করা, কারণ আন্তর্জাতিক আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযুক্ত হিসেবে গ্রেফতারের পরোয়ানা রয়েছে। অন্যদিকে, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী পোড় খাওয়া রাজনীতিক কুওমো প্রস্তাব দিয়েছিলেন— যদি কখনও ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে গণহত্যার অভিযোগে বিচার করা হয়, তবে তিনি নাকি তাঁর পক্ষে দাঁড়াবেন! তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, ইজরায়েলের জাতিগত-জাতীয়তাবাদী পরিচয়ের প্রতি তাঁর আনুগত্য, আর মামদানির অবস্থানকে বলেছিলেন ‘চরমপন্থা’। এমনকী, সমসাময়িক আমেরিকার রাজনৈতিক উচ্চ লিবারেল স্তরে শ্রমজীবী আন্দোলনের সহমর্মিতা নিয়ে ‘সোশ্যালিস্ট’ হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা খোদ বার্নি স্যান্ডার্সও ইজরায়েল–প্যালেস্টাইন প্রসঙ্গে খুব সীমিত অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি গাজায় ইসরায়েলের হামলার নিন্দা করলেও, কখনওই ‘গণহত্যা’ শব্দটি ব্যবহার করেননি; তাঁর অবস্থান ছিল সংযত, কূটনৈতিক, এবং প্রথাগত মার্কিন রাজনীতির সীমানার ভেতরে। অথচ, মামদানি জীবনের প্রথম বড় নির্বাচনেই এই সাহস দেখিয়েছেন। নিউ ইয়র্কের নির্বাচনে ইহুদি ভোটের অঙ্ক বিরাট প্রভাব ফেলে— এ-কথা তাঁর অজানা নয়। কিন্তু জোহরান তা জেনেও নিজের সমালোচনা ও রাজনৈতিক দর্শনে অকপট থাকলেন। আর এটাই ছিল তাঁর দ্বিতীয় ‘ইউএসপি’ বা স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় খতিয়ে দেখার বিষয়— তাঁর নৈতিক ঝুঁকির রাজনীতিতে অকপট ও অনড় থাকার মনোভাব।

দুই

এই নৈতিক ঝুঁকির রাজনীতি অকপট ও অনড় থাকার কারণেই তাঁর ক্যাম্পেন ও প্রচার-কৌশলও হয়ে উঠেছে ভিন্ন মাত্রার।

ক্যাম্পেন চালানোর জন্য, তাঁর ক্যাম্পেন-পদ্ধতি ও জনসংযোগ বিষয়ে তো বলবই— তার আগে বলতে চাই: কড়া ভাষায় ইজরায়েলের বিরুদ্ধে কথা বলার পরও কীভাবে তিনি ইহুদি সমাজের ভোট চাইতে গেলেন? এবং একথা জেনেও যে, ইহুদি ভোটাররা তাতে বিরক্ত হতে পারেন, তিনি তাঁর আগের অবস্থানে অটল রইলেন। আর শেষমেশ অনেক ইহুদি ভোটও আদায় করলেন। ইহুদি কমিউনিটিকে মামদানি বলেছেন— তিনি ‘অ্যান্টি-সেমিটিজম’-এর বিরুদ্ধে সতর্ক ও ‘জিরো-টলারেন্ট’। তিনি গাজার মানুষদের ওপর যে দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ করেছেন, তা আন্তর্জাতিক ন্যায়ের দাবির থেকেও উঠে এসেছে। কিন্তু এর সঙ্গে যেটি সবচেয়ে স্পষ্ট করে তিনি বলেছেন— সেই তৃতীয় সংলাপটাই তাঁকে ইহুদি ভোটারদের আস্থা অর্জনে সহায়তা করেছে— তিনি নাগরিক নিরাপত্তা, ইহুদিদের নিরাপত্তা ও তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা-অভিযানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কড়া অঙ্গীকার করেছেন। আর এই খোলামেলা নীতি নিয়ে আলোচনা এবং আশ্বাস দিতে গিয়েও সমালোচনার জায়গায় আপস না করা, আস্তে আস্তে অনেক ইহুদি ভোটারদের উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করেছে। তারা মন পরিবর্তন করেছে।

একইভাবে উচ্চবিত্ত ভারতীয়দের ভোট হারাবেন জেনেও মামদানি মোদি-সমালোচনা থেকে একটুও নড়েননি। বরং তাঁদের সঙ্গে দেখা করে সরাসরি আলোচনা করেছেন, বলেছেন কেন তিনি মোদির সমালোচনা করেন। ভোটের আগেই জোহরান মামদানি ভারতীয় সম্প্রদায়ের একটি সভায় যোগ দেন, যেখানে প্রায় সবাই ভারতের বর্তমান সরকারের সমর্থক— যাদের কাছে নরেন্দ্র মোদি ‘উন্নয়নের প্রতীক’, আর তাঁর সমালোচনা মানে ‘অন্যায় বিদেশি প্রচার’। তবু মামদানি সেখানে গিয়ে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাননি। তিনি খোলাখুলি বলেছেন— ‘মোদি সরকার ধর্মের নামে বিভাজনকে রাষ্ট্রীয় নীতি করেছে। যাঁরা ন্যায় ও মানবতার পক্ষে, তাঁদের এই নীরবতায় অংশ নেওয়া উচিত নয়।’ তিনি জানতেন, এর ফলে উচ্চবিত্ত ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভোটারদের একটি বড় অংশ বিরূপ হতে পারে, তবু তিনি নীরব থাকার পথটি বেছে নেননি। ঝুঁকি নিয়েছেন। এই নৈতিক ঝুঁকি নেওয়ার বিষয়টিই আজকের দিনে অত্যন্ত বিরল। এই ঘটনাটি মনে করাচ্ছে যে— সাহস করে নৈতিক অবস্থানে অনড় থাকলে তা সবসময় বিভাজন ঘটায় না— বরং আস্থা সৃষ্টি করে। এই রাজনৈতিক মনোভাব ও অবস্থান মার্কিন রাজনীতিতে এক নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে, যেখানে আমেরিকানরা দেখতে পেলেন যে, ‘ভোট’ আর ‘নীতির বিরোধিতা’ একে-অন্যকে বাতিল করে দিচ্ছে না। বরং তা দেখিয়ে দিয়েছে— যে রাজনীতি নীতির প্রশ্নে দলের কাছে বা পৃষ্ঠপোষকদের কাছে আত্মসমর্পণ করে না, সে-রাজনীতিই আসলে জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার একটা পরিসর তৈরি করতে পারে।

জোহরানের নেওয়া নৈতিক ঝুঁকির অটল অবস্থানের ও বিশ্বাসের মডেলটি তাই সফল।

এবার আসা যাক তাঁর জননীতি ও সমাজতান্ত্রিক দর্শনের প্রশ্নে।

তিন

এইখানে অবশ্যই তাঁর ক্যাম্পেনের কৌশলের কথাও উঠে আসবে। কিন্তু তার আগে বলে নিই, তাঁর জননীতি ও সমাজতান্ত্রিক দর্শনের কথা। বুঝে নেওয়া যাক— মামদানি আসলে কী ধরনের সমাজতন্ত্রী।

মামদানি বলেছেন— তিনি একজন ‘গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী’ (Democratic Socialist)। মূলত, তিনি নিজেকে বলেন ‘সোশ্যালিস্ট’। তিনি বিপ্লব চান না, পরিবর্তন চান। তিনি প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস চান না, পুনর্গঠন চান। তিনি মার্কিন ব্যবস্থার ভেতর থেকেই একটি নতুন ন্যায়নিষ্ঠ কাঠামো তৈরি করতে চান। তাকে অনেক সময়ই হাস্যকরভাবে কাস্তে-হাতুড়ির মতো সরাসরি কমিউনিস্ট মোড়কে পরিবেশন করা হচ্ছে, তিনি কমিউনিস্ট কি না— তা নিশ্চিতভাবে কেউ জানে না। কারণ তিনি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির টিকিটে লড়েছেন। এ-কারণেই বরং ‘কমিউনিস্ট পার্টি অফ আমেরিকা’-র সমর্থক ও সদস্যদের কাছ থেকে তাঁকে সমালোচনার মুখেই পড়তে হয়েছে— বলা হচ্ছে যে, তিনি ডেমোক্র্যাটিক দলের কাঠামোয় থেকে সমাজবাদী কাজ করতে চান, অথচ এ কথা সবাই জানে যে, এই দুই প্রধান দলই সত্যিকারের সমাজবাদের কোনও ছাপই বহন করে না।

আমেরিকার রাজনৈতিক ছবিতে সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টির কোনও সদস্য আজ পর্যন্ত প্রাইমারি থেকে মূল নির্বাচনে উঠে আসতে পারেননি। আমেরিকার ফেডারাল ও স্টেটওয়াইড রাজনীতিতে CPUSA (কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা) প্রার্থীরা এখনও জয় পায়নি; কাঠামোগত কারণে (Duverger’s law, বলট-অ্যাক্সেস) জেতার বাস্তব পথ প্রায়শই দুই বড় দলের ভেতর দিয়েই যায়। তবে স্থানীয় স্তরে কিছু উন্মুক্ত CPUSA প্রার্থী জিতেছেন, কখনও ডেমোক্র্যাটিক ব্যানারে বা নন-পার্টিজান রেসে— তাই কখনওই প্রাইমারি থেকে মূল নির্বাচনে উত্তীর্ণ হয়নি।

অতএব, ভোটে জিততে হলে মূলত দুই পার্টি সিস্টেমের ভেতরে থেকেই লড়তে হয়। ডেমোক্র্যাট সোশ্যালিস্টরা তাই নামে সোশ্যলিস্ট হলেও, তেমন কড়া কোনও সমাজবাদী নীতি প্রয়োগ করে উঠতে পারেন না। সেখানে স্বীকার করতেই হয়, জোহরানের জননীতি ও প্রচারের নীতি অন্য প্রার্থীদের মতো এলিট-বান্ধব না থেকে কিন্তু সত্যিই জনগণমুখী হয়ে উঠেছে। যেখানে মূলধারার প্রার্থীরা শুধুমাত্র ‘ধীরে ধীরে পরিবর্তন’ বা ‘centrist compromise’-এর কথা বলেন, সেখানে মামদানি প্রথমেই বললেন— ফ্রি সিটি বাস, পাবলিক হাউজিং, সরকার-পরিচালিত মুদির দোকান এবং ভাড়াটেদের মর্যাদা চাই। সরাসরি। অকপট। আর বললেন— বড়লোকদের ওপর করের বোঝা বাড়াতে হবে। এটি যেহেতু বেশ কড়া একটি সমাজতান্ত্রিক অবস্থান, তাই এখন প্রশ্ন উঠবে— যদি কড়া সমাজবাদেই তাঁর আস্থা থেকে থাকে, তবে তিনি নিজেকে পুরোপুরি সমাজতন্ত্রী না বলে ‘ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট’ বলেন কেন? কী এই ‘ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিজম’?

ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিজম বা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হল—

- রাষ্ট্রীয় মালিকানা নয়, বরং গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা।

- ভোটাধিকার, বাকস্বাধীনতা, বহু দলীয় নির্বাচন— সবকিছু বজায় রেখে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা।

- নাগরিক অধিকার ও সামাজিক দায়বদ্ধতা— এই দুই এক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করে।

তাহলে তিনি কি সত্যিই একজন আদত সমাজতন্ত্রী? তাও আবার ডেমোক্র্যাটিক পার্টি-র ভেতর থেকে? এটাই সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন।

আমাদের প্রতিপাদ্যের শেষ প্রান্তে এসে আমরা এখন একটি জরুরি প্রশ্ন চাইলে তুলতে পারি— তা হল— ভোটার আসলে কী দেখে সিদ্ধান্ত নেয়? এ-প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করতে আমি তিনটি মডেলের কথা মনে রাখি— অর্থনীতিবিদ অ্যান্থনি ডাউনস তাঁর Rational Voter Model-এ বলেন, ভোটার সেই প্রার্থীকে বেছে নেয়, যেখান থেকে ব্যক্তিগত লাভের সম্ভাবনা বেশি। মামদানির নীতিগুলো— ফ্রি সিটি বাস, ভাড়া ফ্রিজ, কমিউনিটি ক্লিনিক, সরকারি মুদি দোকান— সবই বাস্তবিক ব্যক্তি স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ, তাঁর জননীতি কেবল নৈতিক আহ্বান নয়, বাস্তব জীবনযাত্রার উন্নয়ন পরিকল্পনা।

হ্যাঁ, তিনি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির টিকিটে লড়েছেন। হ্যাঁ, তিনি ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট হিসেবে পরিচিত। কিন্তু জননীতিতে তাঁর কড়া সমাজবাদী মনোভাব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। যেখানে বার্নি স্যান্ডার্সকে কেউ কেউ ‘নরম সমাজতন্ত্রী’ বলেছিলেন, সেখানে মামদানিকে ‘কমিউনিস্ট’ বলে আক্রমণ করা হয়েছে। এতটাই কড়া লেগেছে তাঁর সমাজবাদী নীতি।

তাহলে তিনি কার কাছে দায়বদ্ধ?

- যদি তিনি জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকেন— তবে সত্যিকারের সমাজতন্ত্রী।

- যদি তিনি কর্পোরেট স্পনসরশিপ বা পার্টির হুইপের কাছে মাথা নোয়ান— তবে প্রতিষ্ঠানেরই অংশ।

আর এখানেই আমি মনে করি, তাঁর ক্যাম্পেনের কৌশলগুলি বেশ মান্যতা পেয়েছে ও কাজের কাজ করেছে। যা জানা যাচ্ছে, তিনি এক পয়সাও কর্পোরেট PAC (Political Action Committee) মানি নেননি; সম্পূর্ণভাবে তৃণমূল স্তরের অনুদানে প্রচার চালিয়েছেন। তাঁর PAC মানি না নেওয়া— অর্থাৎ, কোনও কর্পোরেট Political Action Committee-র অনুদান গ্রহণ না করা— জনগণের মনে প্রকৃতই গভীর প্রভাব ফেলেছে।

আমাদের প্রতিপাদ্যের শেষ প্রান্তে এসে আমরা এখন একটি জরুরি প্রশ্ন চাইলে তুলতে পারি— তা হল— ভোটার আসলে কী দেখে সিদ্ধান্ত নেয়? এ-প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করতে আমি তিনটি মডেলের কথা মনে রাখি— অর্থনীতিবিদ অ্যান্থনি ডাউনস তাঁর Rational Voter Model-এ বলেন, ভোটার সেই প্রার্থীকে বেছে নেয়, যেখান থেকে ব্যক্তিগত লাভের সম্ভাবনা বেশি। মামদানির নীতিগুলো— ফ্রি সিটি বাস, ভাড়া ফ্রিজ, কমিউনিটি ক্লিনিক, সরকারি মুদি দোকান— সবই বাস্তবিক ব্যক্তি স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ, তাঁর জননীতি কেবল নৈতিক আহ্বান নয়, বাস্তব জীবনযাত্রার উন্নয়ন পরিকল্পনা। উন্নয়ন মানে কেবল আয় নয়, বরং তুমি কী করতে পারো এবং কী হতে পারো তার পরিসর বৃদ্ধি। জোহরান মামদানির জননীতি সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই মানুষকে দেয় চর্চার স্বাধীনতা ও বেছে নেওয়ার ক্ষমতা। তিনি উন্নয়নকে মাপছেন শুধু অর্থনৈতিক পরিসরে নয়, সামাজিক সক্ষমতার পরিধিতে। যেমন— ফ্রি ট্রানজিট মানে শুধু যাতায়াত নয়, বরং অংশগ্রহণের স্বাধীনতা। আরেকটি হল, রাজনৈতিক দার্শনিক শান্তাল মুফ তাঁর Left Populism-এ বলেছিলেন— আজকের রাজনীতিতে মূল দ্বন্দ্ব ‘মানুষ বনাম এলিট’। মামদানির ক্যাম্পেন এই তত্ত্বের এক ভাল উদাহরণ। যেহেতু মামদানি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে অ্যান্টি-এস্টাবলিশমেন্ট অবস্থানে রেখেছিলেন। তিনি এলিট সভায় যাননি, এলিট টেলিভিশনের আলোয় আসেননি, কর্পোরেট কাগজে নিজের মুখ ছাপাননি, কর্পোরেটের টাকা নেননি, এলিট সংবাদপত্রে তাঁর প্রচার হয়নি। কিন্তু জনতার ভাষায়, জনতার পক্ষে, ‘অর্গানিক’ ডায়লগের রাজনীতি গড়ে তুলেছেন। এই অবস্থানেই আমরা দেখতে পাই গ্রামশির ‘অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়াল’-এর ধারণা— অর্থাৎ নেতা এমন যিনি বই নয়, অভিজ্ঞতা থেকে শেখেন, যিনি জনতার অভিজ্ঞতাকে শুনে তাঁর ভাষায় পরিণত করেন। বলা কি যায় যে, মামদানি সেই অর্থে একজন ‘অর্গানিক’ নেতা? সে উত্তর দেওয়ার সময় এখনও আসেনি। তাই সরাসরি উত্তর না দিয়ে আমি বরং উসকে দেওয়ার কাজটি আপাতত করি। বলি, তাঁর জয় এইসব আগের প্রজন্মের অনেক হেজেমনিকে ভাঙছে। তাঁর জয় অন্তত দু’টি হেজিমনি ভাঙার বার্তা তো দিয়েইছে— সোশ্যালিজম আবার রাজনৈতিকভাবে বৈধ। মানুষ এখন কেবল ‘কম ক্ষতির মডেল’ নয়, বরং ‘সহজ নীতি’ যার, তার ভোট— এই মডেল বেছে নিচ্ছে।

এখন মামদানির ক্ষেত্রে সেই ‘সহজ নীতি’ কী? তিনি বিমূর্ত কোনও ইউটোপিয়া নয়, বরং শহুরে নাগরিক জীবনের একেবারে সোজাসাপটা মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন— এই শহরে থাকা সম্ভব কীভাবে? আর তাঁর উত্তর ছিল স্পষ্ট ও নৈতিক:

- পাবলিক ফান্ডে নির্মিত আবাসন প্রকল্প

- ভাড়াটেদের মর্যাদা রক্ষায় সুরক্ষা আইন

- সর্বজনীন শিশুসেবা

- ফ্রি সিটি বাস ব্যবস্থা

- সরকারি মালিকানাধীন গ্রসারি স্টোর, যাতে সাশ্রয়ী দামে খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত হয়

এবং খাদ্যদ্রব্যের ওপর অতিরিক্ত মুনাফা করা বেসরকারি চেনের একচেটিয়া আধিপত্য ভাঙা যায়।

অপরদিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যান্ড্রু কুওমো বরং সেই রাজনীতির প্রতীক, যাকে আজ ভোটাররা ঘৃণা করতে শিখেছে। ওয়াল স্ট্রিটের কর্পোরেট নির্বাহী ও পুরনো দাতাদের সমর্থনে তিনি চেয়েছিলেন তাঁর যৌন কেলেঙ্কারির বা বলা ভাল, অপরাধের দাগগুলি মুছে দিতে ক্ষমতার জোরে। তাঁর প্রচারণা ছিল এক তেমন পাঠশালা— যা অহংকারকে অভিজ্ঞতার মুখোশে ঢেকে রাখার কৌশল। কিন্তু জনগণ আর সেই মুখোশে আস্থা রাখেনি।

ফলে এক নতুন ভরসার জন্য জায়গা তৈরি হয়েছে— ভোটাররা ভেবেছেন আর ‘কম ক্ষতির’ জন্য নয়, বিশ্বাসযোগ্য নীতির জন্য ভোট দেওয়া যাক। এই ভরসার রাজনীতি মামদানি গড়েছেন, আমি মনে করছি চারটি স্তম্ভে— এক, দৃশ্যমানতা ও জবাবদিহিতা দূর থেকে নয়— জোহরান সবসময় উপস্থিত ছিলেন তাঁর এলাকাতেই, মানুষের একেবারে গা-ঘেঁষা হয়ে, ট্রেনে, বাজারে, সাবওয়ের মধ্যে। দুই, ধারাবাহিক অবস্থান। ২০১৯ থেকে আজ পর্যন্ত—একই দাবি: ভাড়া কমাও, পুলিশ বাজেট কমাও, ট্রানজিট ফ্রি করো। তিন, অর্থের উৎসের স্বচ্ছতা। কর্পোরেট ফান্ড নয়— পুরোপুরি তৃণমূল স্তরের অনুদানে জেতা। চার, শোনার ক্ষমতা। রাজনীতি শুধু বলার নয়— শোনা ও শেখার ক্ষমতাই ভরসা তৈরি করে।

আর তাই সব শেষে বলি— এই জয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কিন্তু একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছে— সম্পদ ও প্রভাবের পুরনো অঙ্ক এখন আর ক্ষমতা নিশ্চিত করে না।

চার

এইবার শেষমেশ চলে আসি ক্যাম্পেন প্রসঙ্গে। এটিই আমার মতে তার জয়ের অবদানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুই স্তরের ক্যাম্পেন সে চালিয়েছে— রাস্তায় ও ঘরের ভেতরে। জেনে রাখা ভাল—

- কমপক্ষে ২৬ জন বিলিয়নিয়ার মামদানিকে আটকাতে প্রায় ২২ মিলিয়ন ইউএস ডলার খরচ করেছেন।

- মাইকেল ব্লুমবার্গ একাই প্রায় ১৩.৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার খরচ করেছেন মামদানি-বিরোধী প্রচারে।

- একাধিক সুপার PAC-এর মাধ্যমে এই অর্থায়ন হয়েছে— যেমন Fix the City, Defend NYC, For Our City ইত্যাদি।

- এই প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মামদানি তাঁর সামাজিক ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ, কম খরচে বড় জনমতের ভিত্তি তৈরি করায় বিজয়ী হয়েছেন।

আর এই জয়ের কারণ কেবল ভাড়াটে, ট্রান্সপোর্ট আর শ্রমিক-কেন্দ্রিক নীতিমালা নয়। এই বিজয়ের নেপথ্যে ছিল দু’টি সমান্তরাল প্রচারকৌশল— একটি ছিল জনগণের চোখে দৃশ্যমান, অন্যটি অদৃশ্য, কিন্তু গভীর প্রভাবশালী। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল— সমাজবাদের প্রতি তিনি বিশ্বস্ত, এটা বোঝাতে জোহরান কর্পোরেট অর্থ ব্যবহার করেননি।

দৃশ্যমান ফ্রন্ট— জনগণের লড়াই

রাস্তায়, ঘরে ঘরে, ও কমিউনিটি মঞ্চে মামদানির উপস্থিতি ছিল স্পষ্ট ও অকপট। নতুন ভোটভিত্তি গঠন: দক্ষিণ এশীয়, আফ্রিকান, লাতিনো ও অভিবাসী ভোটারদের একত্রিত করে তিনি গড়ে তোলেন এক অভূতপূর্ব জনমঞ্চ। সংগঠন ও সংহতি: গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী সংগঠন (ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট) এবং কর্মজীবী পরিবার পার্টি-র (ওয়ার্কিং ফ্যামিলিজ পার্টি) কর্মীরা ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলেন— যেখানে প্রচার নয়, বিশ্বাস ও সম্পর্কই হয়ে ওঠে মূল শক্তি।

নীরব ফ্রন্ট— ব্যাকচ্যানেল ডায়লগ

একই সঙ্গে চলেছে আরেকটি, অনেক কম দৃশ্যমান কিন্তু কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিযান। নিউ ইয়র্ক টাইমস–এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মামদানি— যিনি ‘ধনীদের কর বাড়াও’— এই স্লোগানে পরিচিত— তিনি শহরের কর্পোরেট কার্যালয় থেকে শুরু করে নীতিনির্ধারকদের ব্যক্তিগত ফোনালাপ পর্যন্ত, এক বিস্ময়কর সংলাপের পরিসরে সক্রিয় ছিলেন। এই সংলাপ ছিল সংঘর্ষ নয়, বরং আস্থা গঠন ও যুক্তির রাজনীতি। তিনি ধীরে ধীরে, তর্ক নয় বরং সংযম ও মর্যাদার মাধ্যমে, অর্থনৈতিক উচ্চবিত্তের কিছু অংশকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, তার নীতিগুলি শহরের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতার জন্যই প্রয়োজনীয়। এই মডেলে কর্পোরেট মিডিয়াকে ব্যবহার না করে তিনি ভরসা রাখেন ছোট ছোট অলটারনেটিভ মিডিয়া ও সমাজ মাধ্যমের ওপর।

এই মডেল কেবল ‘মিডিয়া স্ট্র্যাটেজির পরিবর্তন’ নয়, বরং ক্ষমতার স্থানান্তর— যেখানে তথ্য আর কর্পোরেট ন্যারেটিভের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয় না, বরং নিচ থেকে ওপরে প্রবাহিত হয়। এই নতুন পরিসরটি ‘Public Media Empowerment’— যেখানে মানুষ নিজের গল্প, নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে তার সঙ্গে মামদানিকে জেতানোর কথা বলে। আর এই যোগাযোগের ধরন ‘broadcast নয়, বরং ‘conversation’। অর্থাৎ একমুখী প্রচার নয়— দ্বিমুখী সংলাপ। যেমন, যখন তিনি ইনস্টাগ্রাম বা টিকটক লাইভে এসে বলতেন, ‘আজ ভাড়া নিয়ে কথা বলব’— তখন মানুষ মন্তব্য করত, প্রতিবাদ করত, নিজেদের গল্প শেয়ার করত। এই পারস্পরিকতা এক নতুন রাজনৈতিক জনমত গড়ে তুলেছে। এই পরিবর্তনকে ‘মিডিয়া কৌশল’ বলে ছোট করে দেখা যাবে না। এটাকে আমি বলব— কিন্তু ক্ষমতার স্থানান্তর— তথ্যের উৎস কর্পোরেট অফিস থেকে সরে এসে এখন জনতার হাতে চলে যাচ্ছে। যেখানে আগে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় নির্ধারিত হত কে গুরুত্বপূর্ণ, এখন রাস্তায়, ফোনে, ভিডিও-চ্যাটে— মানুষই নিজেকে দৃশ্যমান করছে।

এটাই নতুন ক্ষমতার জন্ম: তথ্যের গণতন্ত্র। এটি আসলে তথ্যের মালিকানা ও বণ্টনের রাজনীতি। মিডিয়া আর কেবল তথ্য সরবরাহ করে না, বরং সমাজের মধ্যস্থতার ভূমিকা নেয়— কে কথা বলবে, কে শুনবে, কে নীরব থাকবে— এই সিদ্ধান্তগুলোও এখানেই গঠিত হয়। তাই— মিডিয়া-বিদ্যার একজন চর্চাকর্মী হিসেবে আমি এই জয়কে এগিয়ে রাখব জনসাধারণের মাধ্যম ও কমিউনিটি মিডিয়া ও জনগণের ইনফরমেশনের জয় হিসেবে। এলিট ও কর্পোরেট মিডিয়াকে ‘সুপারনোভা’ বানাতে জনমাধ্যম শক্তিশালী হচ্ছে। ভোটের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলছে। তাই, মামদানির প্রচারকে বলা যায়— এটি ছিল ভোটারদের কণ্ঠে, ভোটারদের জন্য তৈরি, ভোটারদের সাহায্যেই গড়ে তোলা জনতার জনমাধ্যমের প্রচার কর্মসূচি।

আর ঠিক এইখানেই মামদানির জয় একটি গুরুত্বপূর্ণ কেস স্টাডি হয়ে যাচ্ছে— যেমন ইউরোপেও দেখা গিয়েছে (পোল্যান্ড, স্পেন, গ্রিস ইত্যাদি ক্ষেত্রে)— মেনস্ট্রিম বিলিয়নিয়ার মিডিয়াদের পরাজয় জনতা-নিয়ন্ত্রিত জনমাধ্যমের কাছে। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে— হোমড়া-চোমড়া বিলিয়নিয়াররা কষে গাঁটছড়া বেঁধেছেন— কিন্তু রাজনীতির ময়দানে একরত্তি, বাদামি, ভারতীয় বংশোদ্ভূত, মুসলমান ছেলেটাকে হারানো যায়নি তাও। আর যেখানে আমেরিকার গোটা অংশের জনগণের মনমতো দু’দুটি বিপরীত প্রচারের মারহাব্বা ছিল— সেই ‘কমিউনিস্ট’ আর ‘মোল্লা’— এবং এই অলাতচক্রে মামদানির খল হয়ে যাওয়াই ছিল অতি-স্বাভাবিক পরিণতি— সেখানে কিনা ছেলেটা আমাদের জিতেই গেল!

তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনাগুলির মধ্যে যা সবচেয়ে বেশি উঠে এসেছে— সেক্যুলাররা বলেছে, সে কেন বাংলাদেশি মুসলমানদের ভোট পেতে বারবার নিজেকে মুসলমান বলে ধর্মীয় পরিচয় সামনে আনল; আবার আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিও মামদানির ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে সমালোচনা করেছে। আরও বলা যায়— এই প্রচারে তাঁর খ্যাতিময়ী মায়ের (মীরা নায়ার) চেয়ে অনেক বেশি প্রসঙ্গ উঠেছে তাঁর পুরোপুরি মুসলমান বাবা (কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মেহমুদ মামদানি) ও সিরিয়ান স্ত্রী-র (রেমা দুয়াজি) ধর্মপরিচয়ের।

ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা পরিচিতি টেনে আমি লেখাটির মূল বিশ্লেষণ থেকে সরে যেতে চাই না। শুধু বলতে চাই— আমি এই ছেলেকে চিনি, তারও হয়ে গেল ষোলো বছর। ওর মায়ের সূত্রে। জোহরানের বড় হয়ে ওঠাটা আমি জানি, কাছ থেকেই জানি। জোহরান যখন টিন-এজার তখন থেকেই জানি। ওর মায়ের কাছে গল্প শুনে শুনে আরও জানি। বাবার কড়া বামপন্থী চৈতন্যে বড় হয়ে ওঠা ছেলের সমাজবাদী অ্যাজেন্ডা নীতি মেনে নিতে মূল রাজনৈতিক দলগুলির যত সমস্যাই হোক, চট করে হাল ছাড়ার ছেলে জোহরান নয়।

যে ছেলে সিরিয়ান বধূকে বিয়ে করতে এসে নিতান্ত সাদামাটা বরের পোশাকে সাবওয়ের ফুলদোকানের ফুল কিনে হাতে তুলে দেয়; আমেরিকার মতো দেশে ট্রোলড হবে জেনেও হাত দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে ইন্টারভিউ দেয়; ‘টুকরে-টুকরে গ্যাং-এর লিডার’ (উমর খালিদ)-এর ডায়েরি পাঠ করে উচ্চবিত্ত মোদি-তোষণকারী ভারতীয়দের ভরা সভায় নিজের বাবার গুজরাতি শিকড়ে দাঁড়িয়ে গুজরাত দাঙ্গাকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে, মোদিকে দায়ী করে প্রকাশ্য সমাবেশে— যে ছেলে উগান্ডার আত্মীয়দের খোঁজে ব্রঙ্কস-হার্লেমের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, যে ছেলে বাস-ট্রামে চড়ে, শ্রমজীবীদের লড়াই লড়ে, তাদের বুকে জড়িয়ে নেয়— সে ছেলে বেশ জলদি পাল্টে যাবে এমন একটা ভাবতে এই মুহূর্তে ভাল লাগছে না।

তবে ভবিষ্যৎই তার উত্তর জানবে। আবার বলা যায় না— কালে-দিনে সে হয়ে উঠতে পারে আরও ক্ষুরধার, আরও নির্ভীক, একজন র্যাডিক্যাল। কী হয়, তার জন্য অপেক্ষাই করি না হয়!

আপাতত মামদানির জয় আমেরিকার রাজনীতিকে অনেকটা সাবালক করে তুলল। বার্নি যা উসকে দিয়েছিলেন— জোহরান তা অনেকটাই সাকার করলেন। পরের ধাপে, পরের প্রজন্মের কেউ কমিউনিস্ট বা অন্য কোনও র্যাডিক্যাল পার্টির টিকিটে দাঁড়িয়ে দ্বি-দলীয় আমেরিকান রাজনীতিকে আড়মোড়া করে বেঁধে গ্রামশির মতো কারও উক্তি দিয়ে ‘প্লুরালিস্টিক’ সুষমায় আমেরিকার মাটিতে ভোটের লড়াই লড়বে— এই অপার, অলীক দৃশ্যটি একবার জীবৎকালে দেখে যেতে এই অভিবাসীর বড় লোভ হয়।

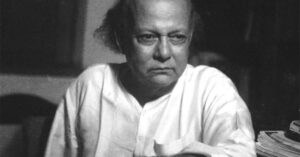

আপাতত, নিউ ইয়র্ক নগরীর হেমন্তের পর্ণমোচী আভায় রাঙা এই রঙিন অলীক সকালটি বড় উপভোগ্য লাগছে। আর এই জয় কিনা ঘটল ঋত্বিককুমার ঘটকের শতবর্ষের জন্মদিনে— এও কি কম সমাপতন!

মানুষকে বিকাশের সুযোগ দেওয়া রাজনীতির কর্তব্য। অতএব, আমাদের প্রিয় মহানগরীর মঙ্গল হোক। জয় হোক জোহরানেরও। তাঁর মানবিক নীতিবোধ অক্ষয় থাকুক।