ধীর মানুষের উপকথা

ঘূর্ণিঝড়ের ঠিক মাঝখানে থাকে ঘূর্ণিঝড়ের চোখ। শান্ত, সমাহিত, স্থির। চারপাশে পাক খেয়ে-খেয়ে ওড়ে মানুষের ঘর, বাড়ি, জীবন, মৃত্যু, ভালবাসা। এ-মায়ার সংসার ওড়ে, ঘোরে, নষ্ট হয়, জন্মায়। আর সেই তীব্র তাণ্ডবের অন্তস্থলে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে চোখ। ঝড়ের উন্মাদ বিস্ফোটকে নীলকণ্ঠের মতো ধারণ করে নিবিড়, ধীর হয়ে থাকে। তেমনই চেয়ে থাকে নধর। ‘দ্য স্লো ম্যান’ নধর। প্রায় গতিহীন নধর। সিনেমার পর্দা থেকে দর্শকের দিকে। দর্শকের চোখের দিকে, চোখ পেরিয়ে মস্তিষ্কের দিকে, মস্তিস্ক পেরিয়ে বোধের দিকে, বোধ পেরিয়ে চেতনার যে-অংশ তার তীব্র, বিকট মন্থরতায় অস্থির হয়ে চিৎকার করে উঠতে চায়, ‘ফাস্ট, আরেকটু ফাস্ট!’ দর্শকের সেই অসহায় ছটফটানির দিকে চেয়ে নধরের চোখ প্রশ্ন করে, ‘কেন?’

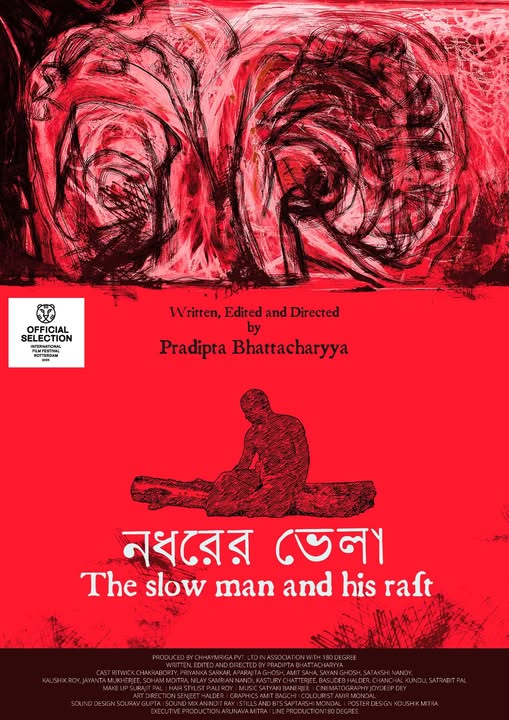

প্রদীপ্ত ভট্টাচার্যের সুদীর্ঘ উপকথাধর্মী নির্মাণ ‘নধরের ভেলা’-য় নধর শুরু থেকেই বিপ্রতীপে। ‘বিপ্রতীপ’ শব্দটা এমনিতে রোমান্টিক। এক সময়ে যন্ত্রের উত্থানে শিকড়ছিন্ন মানুষ প্রকৃতি আর স্মৃতিতে খুঁজেছিল আশ্রয়। এখানে নধর দাঁড়িয়ে আছে প্রকৃতির মাঝখানে, মানুষের বিপ্রতীপে। কারণ রোমান্টিকের সংজ্ঞা এখন বদলেছে। মানুষের জৈবিক, দৈহিক, ‘স্বাভাবিক’ নিয়ম যা মানুষকে সমাজের স্পেসে সারভাইভ করায়, তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে নধর। সে ধীর। আমাদের শ্লথতার ধারণার চেয়েও ধীর। অন্তত যতটুকু গতি থাকলে আমরা মেনে নিতে পারি সে মৃত নয়, তার চেয়েও ধীর সে। তাই তার পারিপার্শ্বিকের মানুষ, অন্তত যে-মানুষেরা তার প্রতি মনুষ্য নিয়মেই খানিকটা হলেও সহানুভূতিশীল, তারাও জানে না এ-সংসারে নধরকে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায়।

আর ঠিক তার সঙ্গেই সমান্তরালে অবস্থান করে এই ছবির প্রধান রাজনীতি। অস্তিত্বের অধিকার। ছবির প্রথম দৃশ্য থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত নধর তার ব্যতিক্রমী অস্তিত্বের জন্য কোথাও ক্ষমা বা দয়া ভিক্ষা করে না। নধরের নির্লিপ্ত-নির্বাক মুখে যত আবেগ, যত ভাব আলোছায়ার মতো খেলা করে ছবি জুড়ে, তার মধ্যে একটি ভাব স্থায়ী। জেদ। আর কেউ না জানলেও, নধর জানে তার ধীরগতি স্বাভাবিক। তার ক্ষুধা স্বাভাবিক। তার কামনা স্বাভাবিক। যে স্বাভাবিক গতির পৃথিবী তাকে স্পেকট্যাকল বানিয়ে ফেলা ছাড়া সহাবস্থানের আর কোনও অধিকার দিতে সম্মত নয়, সেই পৃথিবীর প্রতি তার ঘৃণা এবং অস্বীকারও স্বাভাবিক। আর স্বাভাবিক তার একটিমাত্র চাওয়া। আশ্রয়, প্রেম, ক্ষুধা, কামনার ক্ষণিক পেরিয়ে যা চিরকালীন। মুক্তি। স্বাধীনতা। যে-ভেলায় ভেসেছিল উজানিনগরের সায়বেনের কন্যা, সে-ভেলায় অনন্ত সূর্যাস্তে পাড়ি দেওয়ার ইচ্ছেও তার স্বাভাবিক।

‘নধরের ভেলা’-য় একদিকে আছে বাংলার কোনও এক গ্রামে, শুকিয়ে আসা নদীর গ্রামে, নিকোনো উঠোনের গ্রামে, কীর্তনের গ্রামে এই গতিহীন মাতৃহারা গুহামানব নধর; আরেকদিকে আছে সেই গ্রামে আসা এক সার্কাসের দল। ভাঙাচোরা এক সার্কাসের দল আর তার ভাঙাচোরা শিল্পীরা। আছে তাদের রং উঠে যাওয়া, পলেস্তরা খসে-পড়া ফ্যাকাসে মুখ, তাদের চোখের তলার কালশিটে, প্রতিদিন সন্ধ্যায় সার্কাসের ফ্লাড লাইটের রোশনাই-এর তলায় চাপা পড়ে থাকা তাদের এক কুটুরি, দুই কুটুরি স্বপ্ন, প্রেম, ভালবাসা। আর এইসব আয়োজনের মাঝেই একদিন পালার ‘বেহুলা’ শ্যামার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় আমাদের গল্পের নায়ক নধরের। দুজন মানুষ, আকাশের মতো ফাঁকা, একা। প্রেমের মাতন প্রদীপ্ত যা বোঝেন, সে কি আর আমরা বুঝি? আর আছে এ-সার্কাস যে চালায়, যে এই চিড়িয়াখানার মালিক। যার হাতে চাবুক। হারাধন।

ব্যাস। এর বেশি এই ছবির গল্প নিয়ে আর একটি শব্দও লেখা চলে না। এখনও বহু মানুষের এ-ছবি দেখা বাকি। আর এই ছবির অভিঘাত এতটাই ব্যক্তিগত এবং এতটাই প্রবল যে, কাহিনির সম্পর্কে একটি অতিরিক্ত বাক্যও ভবিষ্যৎ-দর্শকের অভিজ্ঞতায় ক্ষত সৃষ্টি করবে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু কাহিনির বাইরে আরও কিছু বলার থেকে যায়।

অমিত সাহা। ‘নধর’ অমিত সাহা। তিন ঘণ্টার এ-ছবিতে তিনি সংলাপ বলেন পাঁচটি। মুখের পেশি নড়ে সাকুল্যে তিনবার। আর কোনও এক অমোঘ বশীকরণ মন্ত্রে অবিশ্বাস্য প্রিসিশনে অভিনয় করে চলে প্রায়-নির্বাক অমিতের ঠোঁটের ফুলে-ওঠা চামড়া, তার ময়লায় কালো হয়ে থাকা পায়ের নখ, নধরকান্তি ফুলে থাকা ভুঁড়ি, পাক ধরে যাওয়া বুকের লোম, শিরা, স্নায়ু, রক্তকণিকা। নধরের যে-শরীর মানুষের আক্রমণের ইতিহাসকে, যন্ত্রণার ইতিহাসকে এবং ভালবাসার ইতিহাসকে একই সঙ্গে ধারণ করে তার প্রতিটি রোমকূপে— পরিচালক প্রদীপ্ত এবং চিত্রগ্রাহক জয়দীপ সেই শরীরকে ক্যামেরায় ধরেন ফরেনসিক সূক্ষ্মতায়। সঙ্গে অভিনয় করে অমিতের চোখ। স্থির কৃষ্ণগহ্বর দুই চোখ আর চোখের চারপাশে থম মেরে থাকা ঘূর্ণিঝড়। আই অফ দ্য স্টর্ম। অমিত সাহা এই ছবিতে মায়ার যে-মার্গ ছুঁয়ে এসেছেন, তা শুধু বাংলা ভাষায় নয়, সিনেমার ইতিহাসেই বিরল।

সঙ্গে আছেন শ্যামা। গোধূলিবেলার আলোর সবচেয়ে আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য হল, সে আলো একইরকম ম্লান ও তীব্র। একইরকম বিষণ্ণ আর উজ্জ্বল। একই অঙ্গে সে দিবা ও নিশি। অভিনয়ে সেই গোধূলিবেলাকে আলতো আঙুলে ছুঁয়ে থাকা যায়, শ্যামার চরিত্রে প্রিয়াঙ্কা সরকারকে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। আর আছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী। খারাপ মানুষকে কতটা যত্ন করে অভিনয় করলে তার আঘাতকে এক সময়ে বিষণ্ণ, অসহায় লাগে? হারাধন এই ছবিতে শুধু আক্রমণ করে না, আক্রমণ করায়। মানুষ ঘৃণা চায়। ঘৃণা মানুষের বিনোদন। সারা পৃথিবীজুড়ে এখন সেই অকারণ ঘৃণার উৎসব। হারাধন শুধু সেই ঘৃণার প্রতিনিধি নয়— সেই ঘৃণাকে যারা প্যাকেজ করে, ম্যানিপুলেট করে, হারাধন সেই ঘৃণার ব্যবসায়ীদেরও প্রতিনিধি। ঋত্বিকের অভিনয় আমাদের প্রবৃত্তিকে নগ্ন করে দেয়। মানুষের প্রজাতিগত পচনকে ঋত্বিক করুণ বেহালার সুরের মতন সাজিয়ে রাখেন তাঁর অভিনয়ে। সংলাপহীন অভিনয়ে আমাদের হৃদয় মুচড়ে নিয়ে যান অপরাজিতা ঘোষ। শতাক্ষী নন্দী, নিলয় সমীরণ নন্দী এবং বাকি সকলের অভিনয় নিয়েই বোধহয় এক পাতা করে লেখা চলে।

প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য বাংলার গ্রামজীবনের কথা বলেন আমরা জানি। গ্রামের মাটির ভিতর দিয়ে, গাছের শিকড়ের ভিতর দিয়ে, নদীর অন্তর্বর্তী স্রোতের ভিতর দিয়ে গ্রামবাংলার যে-ইতিহাস, কথকতা, পালাগান, যে-সহজ জীবনের মায়া বয়ে চলে— চলচ্চিত্রে প্রদীপ্ত তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার। কিন্তু তারও বাইরে তার স্বভাবসিদ্ধ ম্যাজিক-রিয়াল নির্মাণের আড়ালে প্রদীপ্ত বার বার তাঁর ছবিতে, সিরিজে গ্রামীণ অর্থনীতি, রাজনীতির যে-পচনের কথা বলেন, মানুষের যে-আদিম হিংস্রতা আর অসহায়তার কথা বলেন, প্রান্তিক জীবনের যে-স্ট্রাগলের কথা বলেন, ‘নধরের ভেলা’ সেই দিক থেকেও এখনও পর্যন্ত সম্ভবত প্রদীপ্তর শ্রেষ্ঠ অর্জন। দুটি টুকরো দৃশ্যে সমলিঙ্গের প্রেমের উদযাপনকে যেভাবে এই ছবিতে আগলে রাখেন পরিচালক, বাংলা চলচ্চিত্রে তা বিরল। এবড়োখেবড়ো পাথুরে মাটির বাস্তব আর শীতের পদ্মপুকুরে কুয়াশার সরের মতো রূপকথার ঠিক মাঝখানে এই ছবিটিকে ভাসিয়ে রাখে সাত্যকি ব্যনার্জির সুর, সৌরভ গুপ্তর শব্দ, আমির মণ্ডলের রং এবং এই ছবির সমস্ত মানুষ।

শেষে একটাই কথা। ‘নধরের ভেলা’ একটি ধীরগতির ছবি। এই ছবির দৈর্ঘ্য এবং লয়কে আমি সম্পাদক প্রদীপ্ত ভট্টাচার্যের স্ট্যান্ড এবং স্টেটমেন্ট মনে করি। ধীর মানুষের উপকথা তাড়াহুড়ো করে শোনা যায় না। এই ছবির চরিত্ররা প্রপ নয়। তারা জ্যান্ত মানুষ। জ্যান্ত মানুষের জীবন সময় নিয়ে দেখতে হয়, শুনতে হয়, বুঝতে হয়। মানুষের গতির চাহিদার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়েছে নধর। সিনেমার গতির চাহিদার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়েছেন প্রদীপ্ত।

নধরের ভেলা

পরিচালক: প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য

ভারত