ঋত্বিক ঘটকের মৃত্যুর ঠিক পরে লেখা একটি কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, ‘… আর কেউ নেই যে কড়কাবে/বিদ্যুচ্চাবুকে এই মধ্যবিত্তি, সম্পদ, সন্তোষ/মানুষের, তুমি গেছ, র্স্পধা গেছে, বিনয় এসেছে। ঋত্বিকের ছবির অভিঘাতকে বিদ্যুৎচাবুকের ঘায়ের সঙ্গে তুলনা যথার্থ এবং আরেকজন সমমনস্ক শিল্পী বলেই তাঁর চোখে এতটা অব্যর্থভাবে ধরা পড়েছে। কিন্তু চাবুকটি কোথায় সবচেয়ে বেশি আঘাত করে? সেটা নির্ভর করে দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে।

তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মনে হচ্ছিল যে, ঋত্বিক ঘটকের ছবি নিয়ে নানা লোকের প্রতিক্রিয়া খানিকটা মনোবিদ্যায় যাকে বলে রোশ্যাক (rorschach) টেস্ট, তার মতো। একজনকে অস্পষ্ট কালির নকশার উপর কী দেখতে পাচ্ছেন, সেই প্রশ্নের উত্তর থেকে মানুষটির মনোজগতের প্রতিফলন এবং চিন্তাভাবনার ধরন বোঝা যায়। এটা সম্ভবত সমস্ত শিল্পকর্ম বা জীবনের অন্য নানা দিকের ক্ষেত্রেও খাটে— সেই যে একটা কথা আছে না, যে যেমন, সে তেমন জগৎ দেখে! অর্থাৎ, যিনি দেখেছেন, তাঁর দেখায় যা দেখছেন তার থেকে নিজের চিন্তার প্রতিফলন বেশি।

যিনি পণ্ডিত, তিনি পান্ডিত্যের রসদ পাবেন; যদিও সন্দেহ হয়, ঋত্বিক বেঁচে থাকলে সেই সব তত্ত্ব শুনলে তাঁর প্রতিক্রিয়া তৎসম থেকে তদ্ভব হয়ে অপভাষায় আসতে বেশিক্ষণ লাগত না। যিনি নাক-উঁচু, তিনি সমালোচনার অনেক মশলা পাবেন— তাঁর ছবিতে দৃশ্য ও সংগীতের শৈল্পিক সৌন্দর্যের হয়তো প্রশংসা করবেন কিন্তু মেলোড্রামার ছোঁয়া এবং প্রাকৃত হাস্যরসের ব্যবহার তাঁদের অস্বস্তিতে ফেলবে। যেমন, ‘অযান্ত্রিক’ ছবির শুরুতে বরের লজঝড়ে গাড়িতে করে নিজের বিয়েতে যাওয়ার সময়ে নানা অভিব্যক্তি ও আনুষঙ্গিক আবহসংগীত; বা ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ছবিতে নীতার পিতার ভূমিকায় বিজন ভট্টাচার্যের সনতের কাছে তার পড়াশুনো এবং চাকরি নিয়ে পরিকল্পনা শুনে নিজের পুত্রের বাউন্ডুলেপনা নিয়ে বিক্ষোভের প্রতিক্রিয়া। আবার যাঁরা সাধারণ আখ্যানভিত্তিক ছবির দর্শক এবং সচরাচর আর্ট ফিল্মের চত্বর এড়িয়ে চলেন, ঋত্বিকের ছবির মানবিক অনুভূতির দিক তাঁদের উদ্বেল করে। আবার যিনি রাজনৈতিকভাবে সচেতন, তিনি মানবিক সম্পর্ক এবং মূল্যবোধ কীভাবে শোষণমূলক রাজনৈতিক-সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর চাপে পিষ্ট হয়ে যেতে পারে তার নির্মম সমালোচনা দেখতে পাবেন। আর যিনি বোহেমিয়ান, তিনি ঋত্বিকের কাউকে পরোয়া না করা এবং নিজের ইচ্ছেমতো জীবনযাপন করাকে কুর্নিশ জানাবেন।

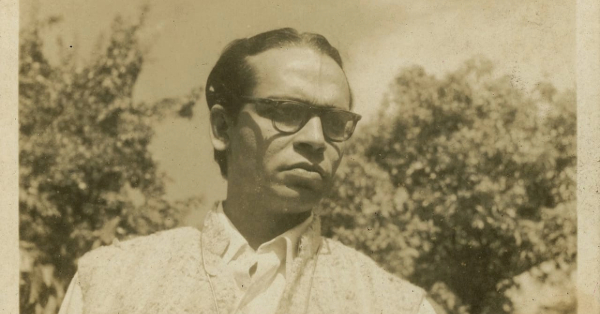

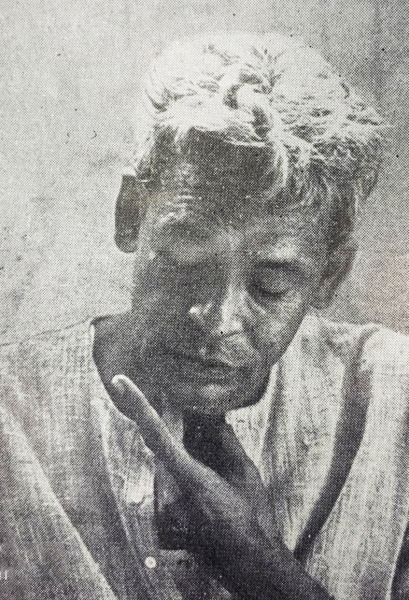

নিজের কথায় আসি। পারিবারিক সূত্রে ঋত্বিক ঘটক আমার ছোড়দাদু। আমার ঠাকুরদা মণীশ ঘটক, যিনি ‘যুবনাশ্ব’ নামে সাহিত্যজগতে পরিচিত, তাঁর কনিষ্ঠতম ভাই। ওঁদের বয়েসের তফাত প্রায় চব্বিশ বছর, তাই ঋত্বিক আমার বড়পিসি মহাশ্বেতা দেবী আর বড় আর মেজজ্যাঠা অনীশ আর অবু (অবলোকিতেশ) ঘটকের কাছাকাছি বয়সের এবং দাদুর তুলনায় তাঁদের সাথেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা বেশি ছিল, খানিকটা ভাইবোনের মতো সম্পর্ক। আমার বাবা মৈত্রেয়, যিনি মণীশ ঘটকের কনিষ্ঠতম পুত্র, তিনি অবশ্য অনেকটা ছোট। তাহলেও আমাদের বাড়িতে বাবার সূত্রে ঋত্বিক ঘটকের সংগ্রহের কিছু এলপি রেকর্ড ছিল, যার সুবাদে পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতের সাথে আমার প্রথম পরিচয় (জোহান স্ট্রাউসের ‘ব্লু ড্যানিউব’ বিশেষ করে মনে আছে)।

ঋত্বিক ঘটক যখন মারা যান, তখন আমার মাত্র আট বছর বয়েস; তাই তাঁর সাথে ছবি বা অন্য কিছু নিয়ে কোনো অর্থময় বিনিময় সম্ভব হয়নি। সম্বলে আছে ছোটবেলার কিছু গল্প। তার একটা হল, ১৯৭৪ সালে বহরমপুরে আমার ঠাকুরদা-ঠাকুমার বাড়িতে আমার মা এক লম্বা, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি এবং তীক্ষ্ণ চাউনির প্রৌঢ় মানুষের সাথে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, ‘ইনি তোমার ছোটদাদু, সিনেমা বানান।’ আমার তখন ছয় বছর বয়েস, সিনেমা বলতে আমার কাছে ‘হাতি মেরে সাথী’ এবং ‘বর্ন ফ্রি’, তাই গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি ‘হাতি মেরে সাথী’ বানিয়েছ?” মনে আছে, উত্তরে এক চিলতে হাসির সাথে উনি বললেন, ‘তাহলে তো হয়েই যেত, দাদু!’

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়, বহরমপুর ফিল্ম সোসাইটির (যার প্রদর্শন মঞ্চের নাম এখন ঋত্বিকসদন) একটি অনুষ্ঠানে ঋত্বিক ঘটক বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র তৈরি করার চ্যালেঞ্জগুলি তুলে ধরে মূলধারার বাণিজ্যিক হিন্দি ছবির সমালোচনা করে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। প্রশ্ন-উত্তর পর্বে, আমার মেজজ্যাঠা অবু ঘটক, যিনি বম্বেতে কিছু সময় চলচ্চিত্র-সাংবাদিক হিসাবে কাজ করার পাশাপাশি বিমল রায় এবং শক্তি সামন্তের মতো পরিচালকদের সহকারী পরিচালক এবং সহযোগী চিত্রনাট্য লেখক হিসাবে কাজ করেছিলেন, অতীব নিরীহভাবে প্রশ্ন করেন, ‘আচ্ছা, ‘মধুমতী’ সিনেমার চিত্রনাট্য কে যেন লিখেছিলেন?’ আমাদের পরিবারের রম্যরসের ঘরানা সুপরিচিত, তাই সভায় সবাই (ঋত্বিক ঘটক-সহ) খুব হেসেছিলেন শুনেছি। সবাই জানেন হয়তো, তাহলেও উল্লেখ করতে হয় যে বিমল রায়ের ১৯৫৮ সালের সেই হিট হিন্দি ছবির কাহিনি আর চিত্রনাট্য আর কারও না, ঋত্বিক ঘটকেরই।

আমার জন্মদিন ৭ ফেব্রুয়ারি। ১৯৭৬ সালে বহরমপুরে আমার অষ্টম জন্মদিন উপলক্ষে পারিবারিক অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। পরে শুনেছি, আমার দাদু ঋত্বিকের মৃত্যুসংবাদ পেলেও অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত হতে দিতে চাননি। তক্ষুনি কাউকে কিছু বলেননি, কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। এখন বুঝতে পারি, বহুদিন ধরেই ওরকম যে হতে পারে তার মানসিক প্রস্তুতি ছিল। আমার ঠাকুমাও তাঁর ছোট দেওরকে খুব স্নেহ করতেন কিন্তু ‘ভবা’ যে অতীব দুরন্ত একটি কিশোর ছিলেন এবং তাঁকে শাসন করতে হত, পারিবারিক সূত্রে এইসব গল্পও শুনেছি।

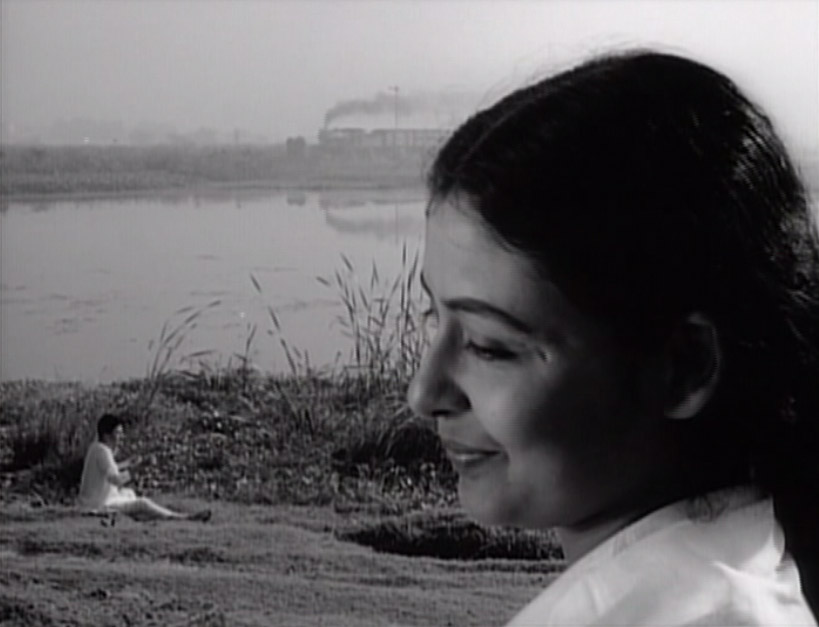

এসব ছোটবেলার কথা। আটের দশকে কলকাতায় বড় হচ্ছি, তখন দূরদর্শনে রবিবারে আঞ্চলিক চলচ্চিত্র সম্প্রচারিত হত। কোনও এক রোববারে ‘মেঘে ঢাকা তারা’ দেখে আমার কিশোর মনোজগতে বিস্ফোরণ ঘটল, যেন বিদ্যুৎচাবুকের ঘায়ে চমকে উঠলাম। সিনেমা এরকম হয়? এখনও তাঁর ছবি দেখতে গেলে অনেকটা মানসিক প্রস্তুতি লাগে। সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার মতো। কী অবস্থায় উঠব, তার ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। বক্সিংয়ে শুনেছি সোলার প্লেক্সাসে ঘুসি মারলে দম বন্ধ হয়ে আসে— শিলংয়ের পাহাড়ি উপত্যকায় নীতার ‘দাদা, আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম’ আর পাহাড়ে-পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি শুনে যে-অনুভূতি হল, তা আগে কখনও হয়নি।

অনেকদিন বাদে, ১৯৯৬ সালের গ্রীষ্মকালে লন্ডনে ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটে ঋত্বিক ঘটকের ছবির একটা রেট্রোস্পেক্টিভ হয়েছিল। আমি তখন সদ্য হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে পিএইচডি শেষ করে, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগে কয়েক মাসের জন্যে লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সে অতিথি গবেষক হয়ে কাটাচ্ছিলাম। আমার এক অবাঙালি ভারতীয় বন্ধুর সাথে দেখতে গেছিলাম, যে তাঁর কোনও ছবি দেখেনি। ওই বিশেষ মুহূর্তে বিদেশের ওই পরিশীলিত পরিবেশে আমার বন্ধু-সহ মূলত বিদেশি দর্শকদের কতজন যে কান্না চাপছিলেন, তা দেখে সত্যি অবাক হয়েছিলাম।

সম্প্রতি ঋত্বিকের আমার সবচেয়ে প্রিয় ছবিগুলো— যার মধ্যে আছে ‘অযান্ত্রিক’, ‘মেঘে ঢাকা তারা’ এবং ‘কোমল গান্ধার’— আবার দেখতে গিয়ে ভাবছিলাম। ওঁর ছবি আপাতভাবে খুবই বাঙালি হলেও বৃহত্তর দর্শকমণ্ডলের কাছে তার আবেদনের কারণ কী? তিন দশকের প্রবাসীজীবনে অনেকবার এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, আমার পদবি শুনে বিদেশি কেউ আমি ঋত্বিক ঘটকের পরিবারের কেউ কি না জিজ্ঞেস করেছেন এবং উত্তর শুনে তাঁর ছবি যে তাঁদের গভীরভাবে স্পর্শ করেছে সে-কথা খুবই আন্তরিকভাবে বলেছেন। অবাক লাগত, হয়তো যিনি বলছেন তিনি অ্যামেরিকার কোনও ছোট শহরে বড় হয়েছেন— যেখান থেকে ভারত, বাংলা, দেশভাগ, উদ্বাস্তুজীবনের বেদনা সবই অনেক দূরের ব্যাপার— তাঁর কী করে এতটা ভাল লাগতে পারে?

এর একটা বড় কারণ নিশ্চয়ই বিশেষ কোনও সময় বা সমাজের প্রেক্ষাপট ছাপিয়ে মানবিক সম্পর্কের টানা-পোড়েন এবং আবেগের একটা সর্বজনীন দিক আছে। শুধু সমসাময়িক বিদেশি ছবি বা সাহিত্য নয়, ঐতিহাসিক ছবি বা সাহিত্যও তো অন্য একটা সময়, অন্য একটা সমাজের ছবি তুলে ধরে কিন্তু তাহলেও সেই সব বিবরণ ছাপিয়ে মৌলিক কিছু আবেগ আমাদের স্পর্শ করে। ভাবুন, মহাভারতের মূল চরিত্রগুলি মূলত ভূমিরাজস্বের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন আর মাঝে মাঝেই যুদ্ধ করতেন জমি বা রাজত্বের দখল নিয়ে। কোনও বৌদ্ধিক বা শৈল্পিক কাজ নয়; অশ্বরথ চালানো, তির-ধনুক চালানো এবং অসিযুদ্ধ করা, এই ছিল তাঁদের প্রধান গুণ। এরকম কারো সাথে আলাপ হলে কী নিয়ে কথা বলতেন, তা ভেবে বার করা মুশকিল! অথচ কর্ণের শৈশবে মায়ের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়া বা তাঁর পক্ষের পরাজয় নিশ্চিত জেনেও তাঁর মূল্যবোধের জায়গায় অটুট থাকা আমাদের মুগ্ধ করে, তিনি কোথাও আমাদের কাছের লোক হয়ে পড়েন।

‘মেঘে ঢাকা তারা’-য় নীতার যুদ্ধ খুব অন্যরকমের। তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অত্যন্ত দরিদ্র একটি উদ্বাস্তু পরিবারে কর্মরতা নারী। পরিবারের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। কিন্তু একদিকে তাঁর দাদা গায়ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্নপূরণের সুযোগ পান, আর অন্যদিকে তাঁর বোন বিয়ে করে পারিবারিক জীবনে সুখের সন্ধান পান; যদিও যার সাথে বিয়ে হয়, সেই সনতের নীতার সাথেই বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। আর এ সবই হয় যে-পরিবারের অন্নসংস্থানের জন্যে তাঁর এই ত্যাগ, তার প্রচ্ছন্ন সমর্থন-সহ। নীতারই কিছু হল না শুধু নয়, তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হলেন। শিলংয়ের টিবি সানিটোরিয়ামে মুমূর্ষু নীতার যে-আর্ত চিৎকার আমাদের বিপর্যস্ত করে দেয়, কোথাও সেটা কর্ণের অসম যুদ্ধে মৃত্যুর বেদনার মতো লাগে— একজন মানুষ, যার জীবন অন্যরকম হতে পারত, কিছু মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধ আঁকড়ে থাকার জন্যে এবং পরিবার ও বৃহত্তর সমাজের স্বার্থপরতা ও নীতিবোধের অভাবের কারণে শেষ হয়ে গেল।

আবার আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অন্যরকম হলেও, ‘অযান্ত্রিক’ ছবিটির শেষটা ‘মেঘে ঢাকা তারা’-র কথা মনে করিয়ে দেয়। রুক্ষ-গ্রাম্য রাস্তায় বছরের পর বছর ধরে চালাবার পরে ‘জগদ্দল’ নামের লজঝড়ে গাড়িটির ইঞ্জিন শেষপর্যন্ত খারাপ হয় এবং বিমল, যে সাধারণত বেশ মিতব্যয়ী, গাড়িটিকে নতুন জীবন দেওয়ার জন্য পুরো ইঞ্জিনটি মেরামত করার চেষ্টা করে কিন্তু তার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এটা অনেকটা নীতার যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার মতো, এবং তার দাদা শঙ্করের তাকে বাঁচিয়ে তোলার মরিয়া চেষ্টার মতো, যা ব্যর্থতায় শেষ হয়। অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে মানুষের বা মনুষ্যসম যন্ত্রের সাথে ভালবাসার সম্পর্ক জট পাকিয়ে যায়, আর তার যে-ট্র্যাজিক পরিণতি তা শুধু নীতা বা জগদ্দলের দিক থেকে না, যারা তাদের ভালবাসত তাদের জন্যেও। শঙ্কর এবং বিমল উভয়েরই যন্ত্রণা একইরকম বলে মনে হয়— একজন প্রিয়জনকে হারাবার জন্য দুঃখ আর তার জন্যে সময় থাকতে যথেষ্ট কিছু না করার জন্য, স্বার্থপর কারণে তাদের ব্যবহার করা ব্যবহার হতে দেওয়ার জন্যে অপরাধবোধের সাথে জড়িত।

আবার দু’টি ছবিই শেষ হয় একঝলক আশার আলোয়। কিন্তু এ সাধারণ বিনোদনমূলক ছবির মিলনান্ত ছবির আশাবাদ নয়, আরও জটিল কিছু। এক দিক থেকে দেখলে ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি সত্ত্বেও জীবন চলতে থাকে এবং যারা চলে গেছে তারা তাদের প্রিয়জনদের জন্য কোনও স্মৃতিচিহ্ন রেখে দিয়ে যায়, যা তাদের সুখস্মৃতি জাগিয়ে তোলে। ‘অযান্ত্রিক’-এর শেষ দৃশ্যে, একটি শিশুকে গাড়ির হর্ন নিয়ে খেলতে দেখা যায়, সেটার আওয়াজ শুনে বিমল ছুটে বেরিয়ে আসে, যেন সে আশা করছে যে জগদ্দল ফিরে এসেছে। তারপর শিশুটিকে দেখে, সে হাসে এবং তার চোখ জলে ভরে যায়। ‘মেঘে ঢাকা তারা’-য় নীতার মৃত্যুর ঠিক পরে শোকার্ত শঙ্কর তাদের বাড়ির কাছের কর্দমাক্ত রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে একটি তরুণীর দিকে একাগ্র হয়ে তাকিয়ে থাকে; দেখে মনে হয় সে কাজে যাচ্ছে, যেমন নীতা যেত এই রাস্তা দিয়ে। তার চটির স্ট্র্যাপটি ছিঁড়ে যায়, মেয়েটি লাজুক হেসে সেটা ঠিক করতে-করতে শঙ্করের দিকে তাকায়, তারপর হাঁটতে-হাঁটতে চলে যায়। নীতার জীবনের ট্র্যাজেডি ও তাকে হারানোর কষ্টের যুগ্ম আঘাতে শঙ্করের সব সংযম ভেঙে যায়, সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। ‘কোমল গান্ধার’ এবং ‘সুবর্ণরেখা’ থেকে অনুরূপ উদাহরণ মনে করা যেতে পারে।

রোশ্যাক টেস্ট আমার ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই কাজ করছে— পারিবারিক সূত্র বা বাম-প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় বড়-হয়ে-ওঠা বাঙালি হওয়া ছাড়াও, অর্থনীতিবিদ হিসেবে দারিদ্র ও অসাম্য নিয়ে কাজ করার কারণে ঋত্বিকের ছবি দেখতে গিয়ে তাতে সমাজ এবং অর্থনীতি নিয়ে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টভঙ্গিরও প্রতিফলন দেখতে পাই। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চাপে সাধারণ মানুষের জীবনে যে-ট্র্যাজেডি নেমে আসে, তার অনেকটাই মানুষেরই তৈরি— ঋত্বিকের ছবিতে দেশভাগ, দারিদ্র ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এই থিমগুলো তো আছেই। কিন্তু তা ছাড়া পারিবারিক সম্পর্ক বা ভালবাসার সম্পর্কের মধ্যের শোষণমূলক দিকও আছে। এক দিক থেকে শঙ্কর স্বার্থপর, পরিবারের প্রয়োজন অগ্রাহ্য করে সে গায়ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার সাধনায় মগ্ন এবং তার কারণেই যে-ভার নীতার ওপর পড়ে, তা আক্ষরিক এবং রূপক দুই অর্থেই তার থেকে জীবনশক্তি শুষে নেয়। অথচ শঙ্কর তার বোনকে ভালবাসে এটাও সত্যি— তাকে বাঁচাবার জন্যে সে আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং তার মৃত্যু তাকে স্পষ্টতই গভীর আঘাত দেয়। একইভাবে, বিমল এক দিক থেকে দেখলে একজন স্বার্থপর মানুষ— সে কৃপণ এবং রুজিরোজগারের জন্যে সে জগদ্দলকে ভারবাহী পশুর মতো ব্যবহার করে, সময়মতো মেরামত করে না খরচ বাঁচাতে। আবার তার জগদ্দলের প্রতি স্নেহও সত্যি, তার লজঝড়ে হাল দেখে কেউ সমালোচনা করলে সে রেগে যায়, ইঞ্জিনের কুলিং সিস্টেমে জল ঢেলে দেয় পরম মমতায় যেন তৃষ্ণার্ত প্রিয়জনকে গ্লাসে করে জল খাওয়াচ্ছে। আর জগদ্দল একদম ভেঙে পড়লে সে খরচের কার্পণ্য করে না, যেন কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা বন্ধুর জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন।

এমন একটি সমাজ কল্পনা করা মুশকিল, যেখানে মানুষ একে অপরকে (বা প্রাণী, প্ৰকৃতি, এমনকী যন্ত্রকে) শোষণ করে না, নিজের আর্থিক প্রয়োজনে ব্যবহার করে না। ঋত্বিক বামপন্থী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ‘যুক্তি-তক্কো-গপ্পো’ তো বটেই, কিন্তু তা ছাড়াও তাঁর প্রথম দিকের ছবিগুলোর মধ্যে উদাহরণ হিসেবে ‘অযান্ত্রিক’-এ আদিবাসী জীবনের একটি ঝলক, বা ‘কোমল গান্ধার’-এ আদর্শবাদী একদল তরুণ তরুণীর সামাজিক দায়বদ্ধতা, শিল্পের সাধনা ও ব্যক্তিগত জীবনের টানা-পোড়েন, বা ‘মেঘে ঢাকা তারা’-য় শঙ্করের সংগীতপ্রেম মনে করা যেতে পারে, যা বাজারের যুক্তি দ্বারা কলুষিত নয়।

আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অন্যরকম হলেও, ‘অযান্ত্রিক’ ছবিটির শেষটা ‘মেঘে ঢাকা তারা’-র কথা মনে করিয়ে দেয়। রুক্ষ-গ্রাম্য রাস্তায় বছরের পর বছর ধরে চালাবার পরে ‘জগদ্দল’ নামের লজঝড়ে গাড়িটির ইঞ্জিন শেষপর্যন্ত খারাপ হয় এবং বিমল, যে সাধারণত বেশ মিতব্যয়ী, গাড়িটিকে নতুন জীবন দেওয়ার জন্য পুরো ইঞ্জিনটি মেরামত করার চেষ্টা করে কিন্তু তার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এটা অনেকটা নীতার যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার মতো, এবং তার দাদা শঙ্করের তাকে বাঁচিয়ে তোলার মরিয়া চেষ্টার মতো, যা ব্যর্থতায় শেষ হয়।

যে-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমস্ত কিছুর ওপর আর্থিক মূল্য আরোপ করা যেতে পারে (যেমন জঞ্জালের মূল্যে জগদ্দলকে বিক্রি করা দেওয়া) বা আর্থিক প্রয়োজনের যূপকাষ্ঠে মানুষকে বলি দেওয়া যেতে পারে (সংসার খরচ চালানোর পয়সা রোজগারের চাপে আস্তে-আস্তে নীতাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া), তা আমাদের অমানবিক করে তোলে। আমরা যা কিছু ভালবাসি, তাকে ধ্বংস করার পথে এগিয়ে দেয়। তার থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনও উপায় আছে কি? ঋত্বিকের এই ছবিগুলোতে কোনও রাজনৈতিক পথের দিশা প্রত্যক্ষভাবে না থাকলেও, এই নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা যা আমাদের শোষক বা শোষিত হয়ে উঠতে বাধ্য করে তার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্তরে ঘুরে দাঁড়ানোর, প্রতিরোধ করার চেষ্টা আছে। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রয়াসগুলো শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়, তবু তারা একটি বিকল্প পথের সম্ভাবনার দিকেও ইঙ্গিত করে। এর মধ্যেই দর্শকদের অনুপ্রাণিত করার শক্তি নিহিত রয়েছে, যেমন পৌরাণিক কাহিনিতে ট্র্যাজিক নায়করা যারা ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ক্ষমতা বা খ্যাতির আকর্ষণের বাইরে কিছুর জন্য দাঁড়ায় (যেমন, মহাভারতে কর্ণ)।

কিন্তু এই অনুপ্রেরণা দর্শকদের যে-উপলব্ধিতে নিয়ে যায়, তা আলো-ছায়া মেশানো। ঋত্বিকের ছবিতে যা কিছু সুন্দর (শিল্প, প্রকৃতি, ভালবাসা), তার প্রতি একটি শিশুসুলভ মুগ্ধতার সাথে ব্যর্থতা ও বিচ্ছেদের ভয়াবহ বাস্তব সম্পর্কে সচেতনতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রিয়জন বা নিজের জীবন নিয়ে আশা-স্বপ্নই হোক বা পারিবারিক বাড়ি অথবা জরাজীর্ণ গাড়িই হোক, মূল্যবান কিছু হারানোর সঙ্গে মানুষ কীভাবে মোকাবিলা করে, ভেঙে পড়ে, আবার কী করে উঠে দাঁড়ায়, তাঁর ছবিগুলোতে এই থিমগুলো ঘুরে ফিরে এসেছে।

আমার মনে হয়, বিকল্পধারার ছবির দর্শকের সীমিত গণ্ডির বাইরে ঋত্বিকের ছবির মরণোত্তর জনপ্রিয়তার পেছনে এই জীবনবোধের ভূমিকা আছে। জীবন মানুষকে নির্মম আঘাত করে, ভেঙে দেয়, আবার জীবনই মানুষকে সমস্ত দুঃখকষ্ট-মলিনতা সত্ত্বেও বেঁচে থাকার, ভালবাসার, সৌন্দর্য উপলব্ধি করার, ঘুরে দাঁড়াবার অনুপ্রেরণা জোগায়। একে জীবনদর্শন বা আধ্যাত্মিকতা ভাবা যেতে পারে; আবার জীবনকে তার সমস্ত কিছু নিয়ে প্রায় শিশুসুলভ সারল্যে আলিঙ্গন করা, যাপন করার জীবনবোধও ভাবা যেতে পারে। ঋত্বিকের কতগুলি ছবির, বিশেষত ‘মেঘে ঢাকা তারা’-র জনপ্রিয়তার পেছনে এই ব্যাপারটা কাজ করছে বলে হয়। অথচ ‘মেঘে ঢাকা তারা’ বা ‘অযান্ত্রিক’-এর মতো তুলনায় সরল আখ্যানভিত্তিক ছবিগুলোতেও ঋত্বিক প্রথাগত ছক ভাঙছেন। শিলংয়ের টিবি স্যানিটোরিয়ামে নীতার আর্ত চিৎকারের অংশটি শুধু নয়, আমার মনে হয় মেলোড্রামার শৈল্পিক ব্যবহারের আরেকটি অসাধারণ উদাহরণ দেবব্রত বিশ্বাস এবং গীতা ঘটকের কণ্ঠে শঙ্কর এবং নীতার গাওয়া দ্বৈতসংগীত। একটি সুপরিচিত রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার এখানে আমাদের এক বিপন্ন উপলব্ধির মুখোমুখি করে— একটি আধ্যাত্মিক গান, যাকে সংকটের সময়ে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে সান্ত্বনা খোঁজার প্রয়াস ভাবা যেতে পারে, ছবির এই অংশে তার ব্যবহার বিধ্বংসী হয়ে দাঁড়ায়— যেন কোনও শক্তি নীতাকে তার আসন্ন ট্র্যাজেডির হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না তার ভবিষ্যদ্বাণী করা শোকগাথা হয়ে দাঁড়ায়। আবার একই সাথে এই গানটি তাঁর জীবন সম্পর্কে উপলব্ধি হিসেবেও কাজ করে— তা আমাদের স্বপ্ন দেখায়, ভেঙে দেয়, আবার তিলে-তিলে গড়ে তোলে। সেই বিপন্ন বিস্ময়ই মনে হয় বিদ্যুৎচাবুকের ঘা।

[এই লেখাটি আংশিকভাবে সদ্যপ্রকাশিত Shamya Dasgupta সম্পাদিত Unmechanical: Ritwik Ghatak in 50 Fragments, Westland বইয়ে আমার প্রবন্ধ ‘An Electric Whip’ অবলম্বন করে লেখা।]