সুখলতা রাও যে-বছর জন্মালেন, তার পরের বছর, ১৮৮৭ সালেই জন্ম হল তাঁর ভাই সুকুমার রায়ের। সেই বছরেই ‘বালক’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের ‘রাজর্ষি’ উপন্যাস, আর উপন্যাসের চরিত্রের আদলে পিঠোপিঠি দুই ভাইবোনের নামও রাখা হল হাসি আর তাতা। তবে, পিঠোপিঠি ভাইবোন দু’টির স্বভাব অবশ্য ছিল বেশ বিপরীত। ভাইটি যত দুরন্ত আর ফুর্তিবাজ, দিদিটি আবার ছোট থেকেই বেশ শান্ত গোছের। তাঁদেরই বোন পুণ্যলতা চক্রবর্তী অনেক পরে নিজের স্মৃতিকথায় লিখবেন, ‘দিদি (সুখলতা, ডাকনাম হাসি) সবার বড়, আর খুব শান্তশিষ্ট। ছেলেবেলায়ও দিদিকে কখনও চেঁচামেচি করতে কিংবা হুড়োহুড়ি করে খেলতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। শুনেছি ছোটবেলায় নাকি দিদির খুব অসুখ করেছিল। হাঁটতে এবং কথা বলতে শিখেও অসুখের জন্য ভুলে গিয়েছিল, আবার দাদার সঙ্গে সঙ্গে শিখতে আরম্ভ করল। সেইজন্যেই বোধহয় দিদির মধ্যে কেমন যেন একটু ভীরু করুণ ভাব ছিল।’ এত ছোটখাট চেহারার শান্ত মেয়েটিকে দেখে অনেক সময় নাকি বড় বলে বোঝাই যেত না। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একবার তাঁদের বাড়িতে এসে পাশাপাশি দাঁড়ানো দুই ভাইবোনকে দেখে অবলীলায় তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, “তুমি ‘দিদি’, না ও ‘দাদা’?” শান্ত আর মুখচোরা মেয়েটির মন ছিল মায়ায় গড়া, অভিমানী। বাবা উপেন্দ্রকিশোর একবার কোনও কারণে একটু কড়া বকুনি দিয়ে ঘর থেকে চলে যেতে বলেছিলেন। অমনি সেই মেয়ে দু-হাতের বালাজোড়া বাবার মুখের সামনে তুলে ধরে প্রশ্ন করল, ‘এই বালা দুটো কি খুলে রেখে যাব?’ ব্যাস, মেয়ের এমন বিচিত্র প্রশ্নে বাবার সব রাগও গলে জল, চোখেও জল!

১৩ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের যে বাড়িটিতে তাঁর বড় হয়ে ওঠা, সে বাড়ি তো তখন শুধু ইউ রায় অ্যান্ড সন্স-এর প্রাণকেন্দ্র নয়, শিল্প-সাহিত্য-সংগীত-মুদ্রণ সব মিলিয়ে বঙ্গীয় সংস্কৃতির অন্যতম একটি চর্চাক্ষেত্রও বটে। ব্রাহ্ম বাড়ির মেয়েটির প্রাথমিক শিক্ষালাভ হয়েছিল তাঁদের তিনতলা বাড়িরই বাইরের দিকে স্থাপিত, ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে। তার পরের বেথুন কলেজে পড়তে গিয়ে যেদিন তিনি বৃত্তি পেয়ে এফএ পাস করলেন, সেদিন কন্যাগরবে মাতোয়ারা বাবা উপেন্দ্রকিশোরের আনন্দ দেখে কে! ইতিমধ্যেই তাঁর দেখানো পথে সে মেয়ে হাতে তুলে নিয়েছে রংতুলি। জলরং কিংবা তেলরং, দুই মাধ্যমে সুখলতার নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। সেই সময়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে সদ্য গড়ে উঠছে বঙ্গীয় ধারার চিত্রশিল্পের বিশেষ ধাঁচটি, যাকে পরবর্তীকালে ‘বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট’ নামে একটি নির্দিষ্ট ধারায় আমরা চিনব। এই বিশিষ্ট অঙ্কনরীতির ছাপ সুখলতার ছবিতে যে কতদূর পড়েছিল, তা তাঁর ছবির সামান্য লীলায়িত অবয়ব কিংবা ভাবপ্রধান শরীরী ভঙ্গিমা দেখলেই টের পাওয়া যায়। ঠাকুরবাড়িতে সেই সময় আর-এক বিখ্যাত পোর্ট্রেটশিল্পী শশী হেস-এরও তখন খুবই সমাদর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রতিকৃতিও যিনি এঁকেছিলেন। কলকাতার শিক্ষিত ব্রাহ্মসমাজে উচ্চপ্রশংসিত এই শিল্পীর কলাচর্চার ধরনটির সঙ্গেও ব্রাহ্ম পারিবারিক সূত্রেই পরিচয় ঘটেছিল সুখলতার। তাঁর ছবির অন্তর্বয়নে শশী হেস-এর প্রভাবও অনস্বীকার্য হয়ে রয়েছে।

আরও পড়ুন : কীর্তনকে অতুলপ্রসাদ শেকড়ের সুর হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন! লিখছেন শ্রুতি গোস্বামী…

ক্রমশ সুখলতার ছবির আদর ও খ্যাতি বাড়তে লাগল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে, সে যুগে তাঁর মতো এমন স্বতস্ফূর্ত ও মৌলিক মহিলা চিত্রশিল্পী আর কেউই ছিলেন না। ১৯০৭ সালে কলকাতায় আয়োজিত ভারতীয় কৃষি ও কারিগরি প্রদর্শনীতে তেলরঙের চিত্রশিল্প বিভাগে তাঁর ছবি যখন উচ্চ প্রশংসিত হচ্ছে, পদকও পাচ্ছেন তিনি, তারও অনেক বছর পরে বাংলার সেই অর্থে প্রথম পেশাদার মহিলা চিত্রশিল্পী চিত্রনিভা দেবী আঁকতে শুরু করবেন। বাংলার প্রথম শিল্পশিক্ষয়িত্রী সুকুমারী দেবী কলাভবনে যোগদান করবেন আরও সতেরো বছর পরে। তেলরং আর জলরঙের পাশাপাশি চাইনিজ ইংক নিয়েও নানা অভিনব পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করেছিলেন সুখলতা। তাঁর একের পর এক ছবি ছাপা হতে শুরু করল ‘প্রবাসী’, ‘মডার্ন রিভিউ’, ‘সন্দেশ’, ‘সুপ্রভাত’ প্রভৃতি পত্রিকায়। তাঁর বেশ কয়েকটি ছবির একটি অসামান্য সংকলন পরে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের “চ্যাটার্জি’স পিকচার অ্যালবাম”-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিতও হয়েছিল। ১৯১০ সালে এলাহাবাদ ইউনাইটেড প্রভিন্সেস আয়োজিত চিত্রপ্রদর্শনীতে তাঁর আঁকা ছবিটিই জলরং বিভাগে পদকপ্রাপ্তির জন্য মনোনীত হয়।

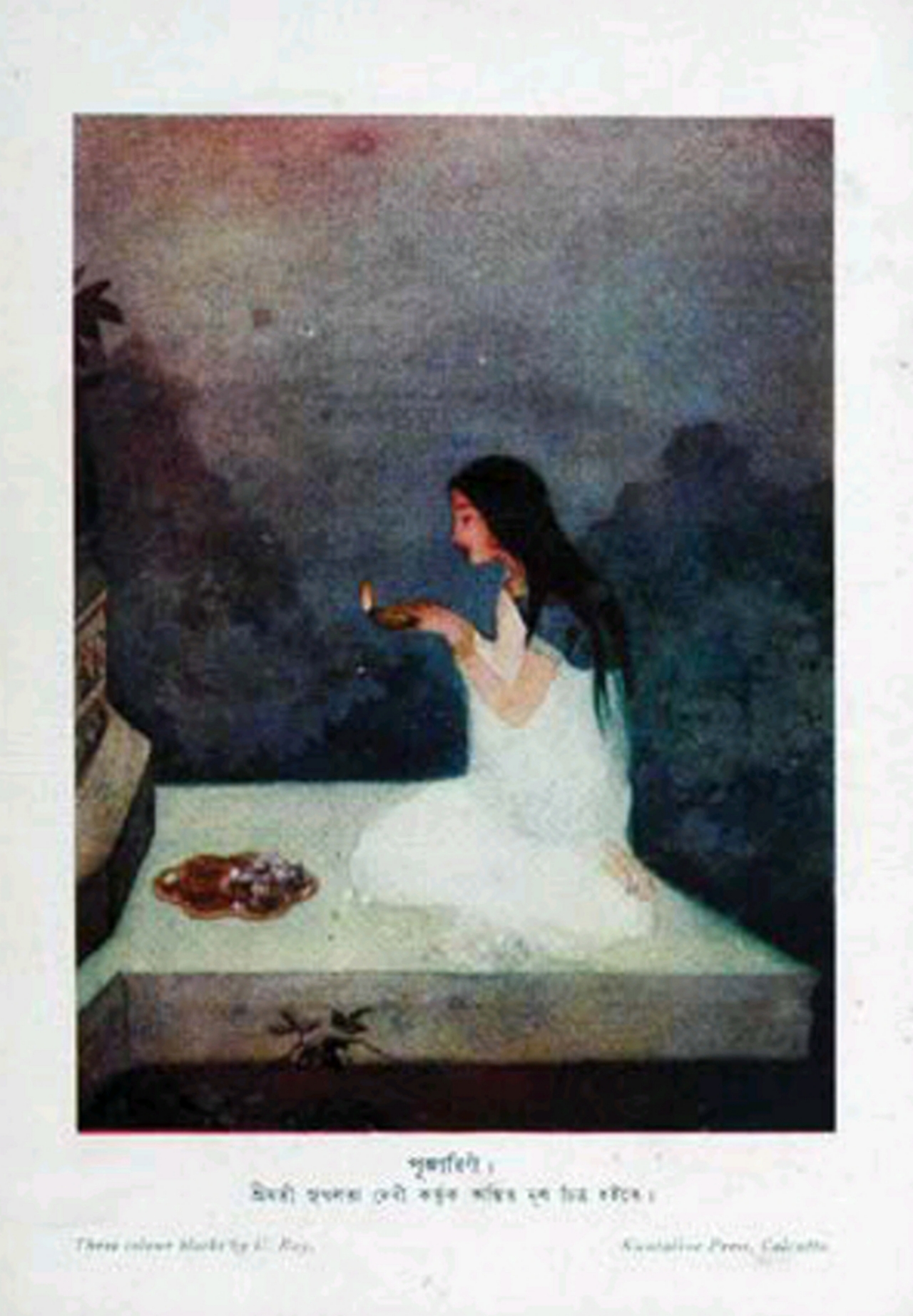

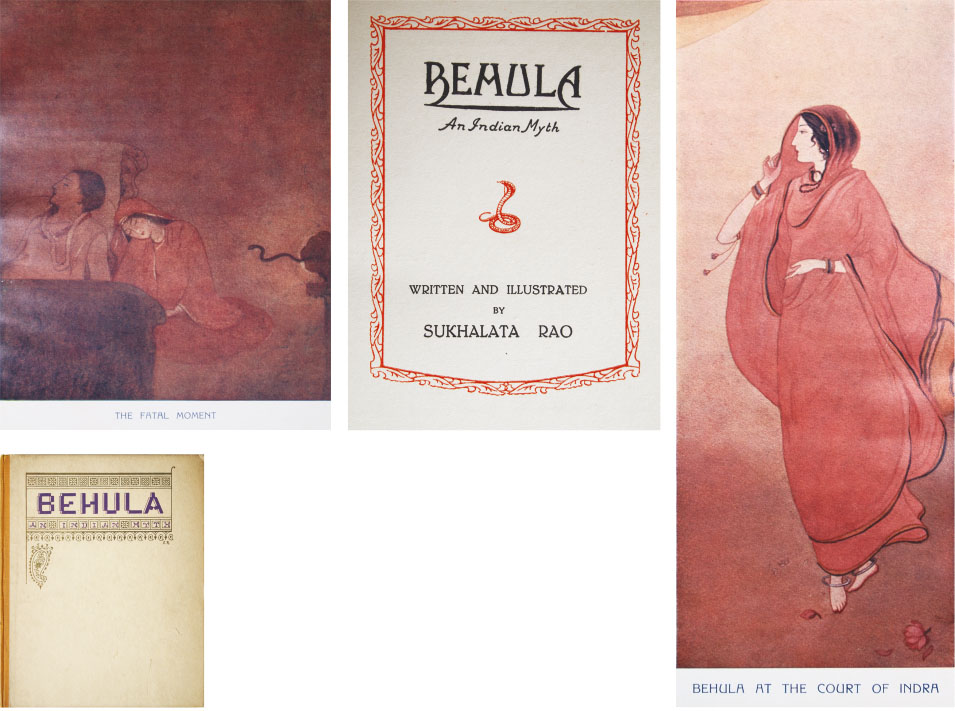

সুখলতার ছবিতে বরাবরই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে নারীচরিত্র। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরাণাশ্রিত কাহিনির নায়িকারা তাঁর ছবির বিষয়। কিন্তু ভালো করলে খেয়াল করলে দেখা যাবে, তাঁর ছবির চরিত্র নির্বাচনে একটি বিশেষ ঝোঁক আছে। তিনি বারবারই বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন সেই সব মেয়েদের, যাদের জীবনে ত্যাগ আর অপ্রাপ্তির বেদনা আছে, কিন্তু সেই যন্ত্রণার অন্তর্বয়ানে কোথাও না কোথাও মিশে গেছে তেজস্বিতা আর সাহসী পদক্ষেপ। সাবিত্রী, শ্রীমতী, বেহুলা, সতী— তাঁর ছবির মেয়েদের দেখলে মনে হয় তারা যেন কোন অচিনপুরের ভাবজগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীপ্রতিমা, তার সঙ্গে অধরা মাধুরীর মতো এসে মিশেছে তাদের হৃদয়গত বলিষ্ঠতা। ছবির চরিত্রদের জীবনের সেই মুহূর্তগুলিকেই তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বাচন করেছেন, যেগুলি তাদের জীবনের সবচেয়ে ব্যথাতুর আর সবচেয়ে সাহসী ক্ষণ। বেহুলাকে তিনি আঁকেন ইন্দ্রসভায় নাচের প্রতিবেশে, সতীকে আঁকেন জ্বলন্ত বহ্নিশিখার মধ্যে, আর শ্রীমতীকে তিনি এঁকেছেন স্তূপের সামনে নিবেদিতপ্রাণা, অবনতা।

এর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে মর্মন্তুদ ছবিটি শ্রীমতীর। অজাতশত্রু নিজ রাজ্যে বুদ্ধপূজা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করার পরেও একা রাজনটী শ্রীমতী নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে স্তূপবন্দনা করে, প্রাণ দেয় ঘাতক জল্লাদের হাতে। এইই ছবির বিষয়বস্তু। ছবিটি ‘পূজারিণী’ নামে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১০ সালে, ‘মডার্ন রিভিউ’ পত্রিকায়, সেই সঙ্গে ছবিটির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিত্রসমালোচনা লিখেছিলেন সিস্টার নিবেদিতা। সেখানে নিবেদিতা লিখছেন, ‘সুখলতা রাও-এর আঁকা ছবিটিতে আমরা আত্মোৎসর্গকারিণী শ্রীমতীকে দেখি, স্তূপের সামনে হাঁটু মুড়ে অবনত হয়ে আছে সে। হাতে ধরা নিবেদিত প্রদীপখানি। স্তূপের পাদদেশে পূজার ফুলগুলি রাখা।… এই ছবিতে নৈঃশব্দ্য আর সেই বিরাট বিপুলতা চিত্রিত হয়েছে আভাসে। মৃত্যুদূতের পদধ্বনি নিকটতর। কিন্তু উপস্থিত হওয়ার পর তারা খুঁজে পাবে নিমগ্ন, অভিভূত এক সত্তাকে। আর শ্রীমতী সেসব জানতেও পারবে না।’

সুখলতার ছবি এবং লেখার খুবই গুণগ্রাহী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনিভিত্তিক ১২টি ছবি সমন্বিত ১২টি আখ্যান ইংরেজিতে প্রকাশ করেছিলেন সুখলতা ‘Behula’ নামে। ৪০ পৃষ্ঠার এই বইটির ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ‘মডার্ন রিভিউ’ পত্রিকায় প্রকাশিত সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনিভিত্তিক তাঁর ছবি ‘In Quest of the Beloved’-এরও বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে তাঁর কবিতার সঙ্গেও সুখলতা ছবি এঁকেছিলেন ‘সন্দেশ’ পত্রিকায়। কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধার এই পরম্পরা সুখলতা বহন করেছিলেন আজীবন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ওয়াল্টার ডোনাল্ড ক্রিং-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত ‘ইস্ট-ওয়েস্ট ইন্সটিটিউট’ সিরিজের জন্য রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা ও রানী’ তিনি অনুবাদ করেছিলেন ‘ডিভোয়োরিং লাভ’ নামে। ‘আ ভিজিট টু জাপান’ছিল তাঁরই করা ‘জাপান যাত্রী’-র অনুবাদ। তাঁর লেখা আর ছবির এই পরিমাণ খ্যাতি যেখানে ছড়িয়ে পড়েছিল সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যজীবী মহলে, সেই নিরিখে আজ প্রায় শতাধিক বর্ষ পেরিয়ে মনে হয়, শিশুসাহিত্যে সুখলতার খ্যাতি কি কোথাও একটু বেশিই চাপা দিয়ে ফেলেছিল তাঁর শিল্পীসত্তাকে? নইলে, তাঁর লেখা নিয়ে যত কথা হয়, তার সিকিভাগও কেন হয় না তাঁর ছবি নিয়ে?

শিশুসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর এই প্রতিষ্ঠার একটা বড় কারণ অবশ্যই বাংলা শিশুসাহিত্যের পথপ্রদর্শক একটি বিখ্যাত পরিবারে তাঁর জন্ম এবং ওড়িশার আর-একটি সমধিক শিশুসাহিত্যখ্যাত পরিবারে তাঁর বিবাহ। ১৯০৭ সালেই সুখলতা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন কটকের বিখ্যাত ডাক্তার, সিভিল সার্জন জয়ন্ত রাও-এর সঙ্গে। তখন তিনি বিএ পাঠরতা। সেই প্রাতিষ্ঠানিকতায় ছেদ পড়ল ঠিকই, তবে সুখলতা একেবারেই শৃঙ্খলিত মনের মেয়ে ছিলেন না। এতদিন বাংলা আর ইংরেজি সাহিত্যে ছিল তাঁর অবাধ গতায়াত, এইবার পারিবারিক সূত্রে ওড়িয়া সাহিত্যের বিপুল এক ভাণ্ডার খুলে গেল তাঁর চোখের সামনে। তাঁর বিয়ে হয়েছিল যে ব্রাহ্ম পরিবারে, সেখানেও তাঁর পিতৃগৃহের মতোই শিশুপাঠ্য পুস্তক নিয়ে বিপুল কর্মকাণ্ডের নজির ছিল আগেই। তাঁর শ্বশুর মধুসূদন রাও ছিলেন ওড়িয়া প্রাইমার ‘বর্ণবোধ’ এবং ওড়িয়া রিডার ‘শিশুবোধ’ প্রণেতা। ফলে অন্য আর-একটি ভাষার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগ মেলানোর একটা সুযোগ যেমন হাতছাড়া করলেন না সুখলতা, তেমনই তাঁর দুই পরিবারের পরম্পরায় জারিত মনটি এবার নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করল শিশুদের উপযোগী সাহিত্য নিয়ে।

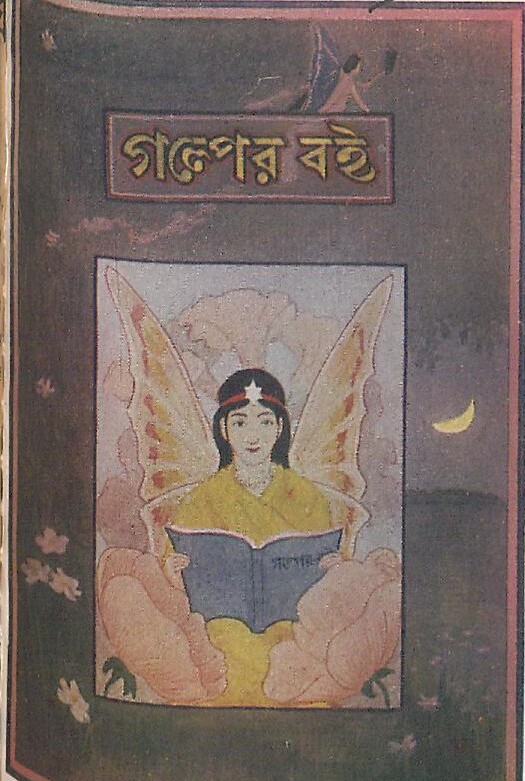

তাঁর প্রথম শিশুগল্পগ্রন্থ ‘গল্পের বই’ প্রকাশিত হচ্ছে ১৯১২ সালে। এখানে রুশ, চিনা, জার্মান বিভিন্ন দেশে প্রচলিত কুড়িটি রূপকথার গল্প বাংলায় অনুবাদ করেছেন তিনি। পরবর্তীকালেও ঈশপের গল্প, হিতোপদেশের গল্প বাংলায় অনুবাদ করেছেন তিনি; ‘সোনার ময়ূর’, ‘গল্প আর গল্প’, ‘নানান দেশের রূপকথা’— তাঁর অনুবাদনির্ভর বইয়ের সংখ্যা অনেক। কিন্তু তাঁর ভূমিকাটি নিছক অনুবাদকের নয়, বিদেশি গল্পগুলিকে একেবারে দেশীয় প্রতিবেশে, খাঁটি বাঙালি মেজাজে, বাংলার শিশুদের উপযোগী করে তিনি প্রায় পুনর্লিখন করছেন, যাতে বাংলা ভাষার নিজস্ব রসে জারিত হয় লেখাগুলি, যাতে রসগ্রহণে বাংলার খুদেদের পথে কোথাও প্রতিবন্ধক না হয়। গ্রিমভাইদের রূপকথার বিখ্যাত ব্যাং রাজপুত্রের কাহিনি তাঁর ‘ব্যাঙ্ রাজা’ গল্পে দেখা দিয়েছে একেবারে নিখাদ দিশি ছাঁদে— “দরজা খুলতেই ৎ অমনি সেই সর্ব্বনেশে ব্যাঙ্ থপাস্ থপাস্ করে ঘরের ভিতর চলে এল। তারপর গিয়ে বস্বিত বস্ একেবারে রাজার মেয়ের সোনার থালাখানির পাশে! বলে, ‘তোমার সঙ্গে ভাত খাবো!’ তা দেখে রাজার মেয়ে চোখ বুঁজে নাক সিঁটকিয়ে মুখ ফিরিয়ে বললে ‘ওয়াক!’… ততক্ষণে ব্যাঙ্ হাপুত্ হুপুত্ করে ভাতটাত সব খেয়ে তারপর বলল, ‘বাপরে, বড্ড পেট ভরে গিয়েছে। এখন আমাকে নিয়ে তোমার ছোট্ট বিছানায় শুইয়ে দাও!’” এই বইয়ের আর-একটি বৈশিষ্ট্য, বইয়ের প্রত্যেকটি ছবিই সুখলতার স্বহস্তে আঁকা। বাংলায় সেই প্রথম কোনও মেয়ের লেখা এবং আঁকা সমন্বিত বই প্রকাশ পাচ্ছে। বইটির ভূয়সী প্রশংসা হয়েছিল ‘ভারতী’ পত্রিকায়— ‘বঙ্গনারীর হস্তে এমন চিত্র রচিত হয়— ইহা দেখিয়া শুধু আনন্দে নহে, গৌরবেও আমাদিগের চিত্ত ভরিয়া উঠে।’

ইংরেজি আর বাংলা, দুই ভাষাতেই ছোটদের জন্য প্রচুর লেখালিখি করেছেন সুখলতা। তাঁর ‘আরো গল্প’ (১৯১৬), ‘খোকা এল বেড়িয়ে’ (১৯১৬), ‘নতুন ছড়া’ (১৯৫২) প্রভৃতি বই অসম্ভব সুখপাঠ্য এবং সত্যিই রসোত্তীর্ণ। মৌলিক গল্প যেমন লিখেছেন, তেমনই ‘আজবপুর’ বা ‘যাত্রাপথে’-র মতো অপূর্ব সব নাটক লিখেছেন, তার কাহিনি-চরিত্র-ভঙ্গি সবেতেই দুরন্ত সিনেম্যাটিক গতি! ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ‘ছবিতে কবিতা’-য় যেভাবে তিনি একটি করে মজাদার ছড়ার সঙ্গে এক-একটি মনোহারী ছবিকে পরপর সাজিয়ে গল্প বলার একটি ধারাবাহিক ভঙ্গি উপস্থাপন করেছিলেন, এই বিশেষ ধারাচিত্রটিকে অনেকেই পরে বাংলার প্রথম ‘কমিক স্ট্রিপ’ বলে নির্দেশায়িত করার চেষ্টা করেছেন। শুধু শিশুতোষ লেখা নয়, ছোটদের জন্য বাংলা, ওড়িয়া এবং ইংরেজি, তিনটি ভাষাতেই প্রাইমার লিখেছেন তিনি। ‘নিজে পড়’, ‘নিজে শেখ’, ‘আপে পড়’, ‘নিউ স্টেপস’, ‘নূতন পড়া’— তাঁর ভাঁড়ার ভরপুর। এই ‘নিজে পড়’ বইটির জন্য তিনি ভারত সরকারের পুরস্কারও পেয়েছিলেন। শুধু লেখালিখিই নয়, ছোটদের নিয়ে নিত্যনতুন অভিনব হাতেকলমে শিক্ষার আয়োজনও করতেন তিনি, বাড়িতেই পর্দা টাঙিয়ে ‘লাইট অ্যান্ড শ্যাডো’ পদ্ধতিতে গল্প বলা, অভিনয় শেখানো, বানিয়ে গল্প বলায় উৎসাহ দেওয়া, অরিগ্যামি শিক্ষা— নানাবিধ কর্মকাণ্ডে ভরে থাকত তাঁর অন্দরমহল। লীলা মজুমদার নিজের স্মৃতিকথায় সুখলতার সঙ্গে প্রথম সাকশাতের ক্ষণটি প্রসঙ্গে লিখেছেন— ‘সেই প্রথম আমার বড়দি, সুখলতা রাওকে দেখেছিলাম, কাঁচি দিয়ে কাগজ কেটে ছবি বানিয়ে দিয়েছিলেন, বাক্স ভরে চকোলেট বিস্কুট দিয়েছিলেন।’

কিন্তু সুখলতার শিশুসাহিত্য রচনার একটি চোখে পড়ার মতো বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি কখনওই শখের শিশুসাহিত্যিক ছিলেন না। একেবারে আধুনিক শিশুমনস্তত্ত্বের ছাঁচটি মাথায় রেখে শিশুর বিকাশ এবং মনোজগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সাহিত্য রচনার ওপরেই বারবার জোর দিয়েছেন তিনি। ছোটদের জন্য লেখা গল্পের মধ্যে যেন চরিত্রগঠনের উপযোগী উপাদান থাকেই, সেদিকে যেমন তাঁর নজর ছিল, তেমনই আবার নীতিশিক্ষার চাপে পাঠ্যবস্তুগুলো যেন নীরস কর্তব্য-অকর্তব্যের মুখব্যাজার বইতে পরিণত না হয়, সেদিকেও তাঁর যত্ন কম ছিল না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাওয়ার কুপরিণতি সম্পর্কে লিখতে বসে একটিও সাবধানবাণী তিনি সরাসরি লেখেন না, বরং গল্পচ্ছলে বলে বসেন ‘লোভের শাস্তি’ নামে একটি চমৎকার ঝরঝরে তরতরে গল্প। ছোটোদের রূপকথার গল্পে অজান্তেই ঢুকে-পড়া হিংসা, মৃত্যু, হিংস্রতা আর লিঙ্গবিভেদ সম্পর্কে আলাদা করে সচেতন ছিলেন তিনি। চিরন্তন যে রূপকথায় পুত্রহীন রাজা রাজপুত্র চেয়ে মেয়েদের বনে নির্বাসনে পাঠান, সুখলতার হাতে সেই গল্পেরই গোড়াপত্তন হয় সম্পূর্ণ উলটপুরাণ দিয়ে— ‘এক রাজার বারোটি ছেলে, কিন্তু একটিও মেয়ে নাই; তাই তাঁর মনে বড় দুঃখ।’

মেয়েদের নিয়ে আলাদা করে ভাবনাচিন্তার অবকাশ শুধু লেখাতেই যে রেখেছিলেন তা নয়, তাঁর বহুবিধ সামাজিক সংযোগের মধ্যেও ছিল তার ছাপ। কটকে শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র, ওড়িশা নারী সেবা সংঘ তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। সামজিক অবদানের জন্য স্বামীর সঙ্গে যুক্তভাবে তিনি ‘কাইজার-ই-হিন্দ’ পদকও পেয়েছিলেন। আশ্চর্য সর্বময়ী এই মেয়ের জুড়ি মেলা ভার ছিল সংসারের কাজে।

১৯৩২ সালে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘শিশুসাহিত্যে সুরুচি’ প্রবন্ধে তিনি একেবারে নির্দিষ্ট করে ছোটদের লেখায় ক্রূরতা বা প্রতিশোধস্পৃহা এড়িয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেন। তিনি লিখছেন, অন্যায়ের মোকাবিলা করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা দেখাতে গিয়ে, মন্দের ওপরে ভালর জয় দেখাতে গিয়ে অনেক সময়েই ছোটদের গল্পে খল চরিত্রগুলোর শেষ পরিণতি বেশ ভয়াবহ করেই দেখানো হয়। তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করাতে গিয়ে নরম মনের ওপরে যে কড়া ক্ষত তৈরি হতে পারে, সে-কথাটাও ভেবে দেখে প্রয়োজন। ন্যায়ের পথ যে সবসময় কঠোর এবং নির্দয়— বিন্দুমাত্র সহানুভূতির অবকাশ না রেখে এই ভুল ধারণা গেঁথে দেওয়ার বিপদগুলো তিনি একেবারে নিখুঁত চিহ্নিত করেছেন তাঁর লেখায়। স্পষ্ট বোঝা যায়, এই একটা জায়গায় উপেন্দ্রকিশোরের থেকে কিন্তু তাঁর মেয়ের পথ বেশ আলাদা। বামুনের মেয়ে ধরে নিয়ে বিয়ে করতে চেয়েছিল যে বাঘ, উপেন্দ্রকিশোরের গল্পে তার ছানাগুলোকে গলা কেটে তপ্ত তেলের অপরে ঝুলিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায় মেয়েটি, তাদের রক্ত তেলে পড়তে থাকে ছ্যাঁক-ছোঁক শব্দে। কিন্তু, রূপকথার সব গল্পে যেখানে রাক্ষসী রানিকে ‘হেঁটোয় কাঁটা মাথায় কাঁটা’ দিয়ে মাটি চাপা দেওয়া হয়, সুখলতার গল্পে তাদের কেবল দেশের বার করে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত দেন।

সুখলতার ছবিতে নারী চরিত্রের গুরুত্ব পাওয়ার কথা, লেখায় মেয়েদের শক্তিময়ী করে তোলার প্রচেষ্টার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু মেয়েদের নিয়ে আলাদা করে ভাবনাচিন্তার অবকাশ শুধু লেখাতেই যে রেখেছিলেন তা নয়, তাঁর বহুবিধ সামাজিক সংযোগের মধ্যেও ছিল তার ছাপ। কটকে শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র, ওড়িশা নারী সেবা সংঘ তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। সামজিক অবদানের জন্য স্বামীর সঙ্গে যুক্তভাবে তিনি ‘কাইজার-ই-হিন্দ’ পদকও পেয়েছিলেন। আশ্চর্য সর্বময়ী এই মেয়ের জুড়ি মেলা ভার ছিল সংসারের কাজে। সাংসারিক খুঁটিনাটি গার্হস্থ্য কাজ, রাঁধাবাড়ার শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন তাঁর অসামান্যা মায়ের কাছে, যিনি দ্বারকানাথ ও কাদম্বিনী গাঙ্গুকির বড়ো মেয়ে, উপেন্দ্রকিশরের স্ত্রী বিধুমুখী রায়চৌধুরী। তাঁর কাজের নৈপুণ্যের গুণগ্রাহী যে কতজনে ছিলেন, তার বর্ণনা মেলে লীলা মজুমদারের লেখাতেও। কিন্তু সংসারে সুখলতা নিজেকে জড়াতে চাইতেন না কখনও। ঘর যে কীভাবে মেয়েদের শৃঙ্খল হয়ে ওঠে, তা জানতেন বলেই, ঘরের বাইরে নিজেকে সবসময় মেলে দিয়েছেন এমন পিচ্ছিল ডানায়, যাতে সংসারের হাওয়াবাতাস লাগে, কিন্তু সংসারের জল তাকে মলিন করতে পারে না।