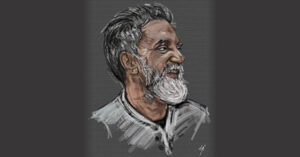

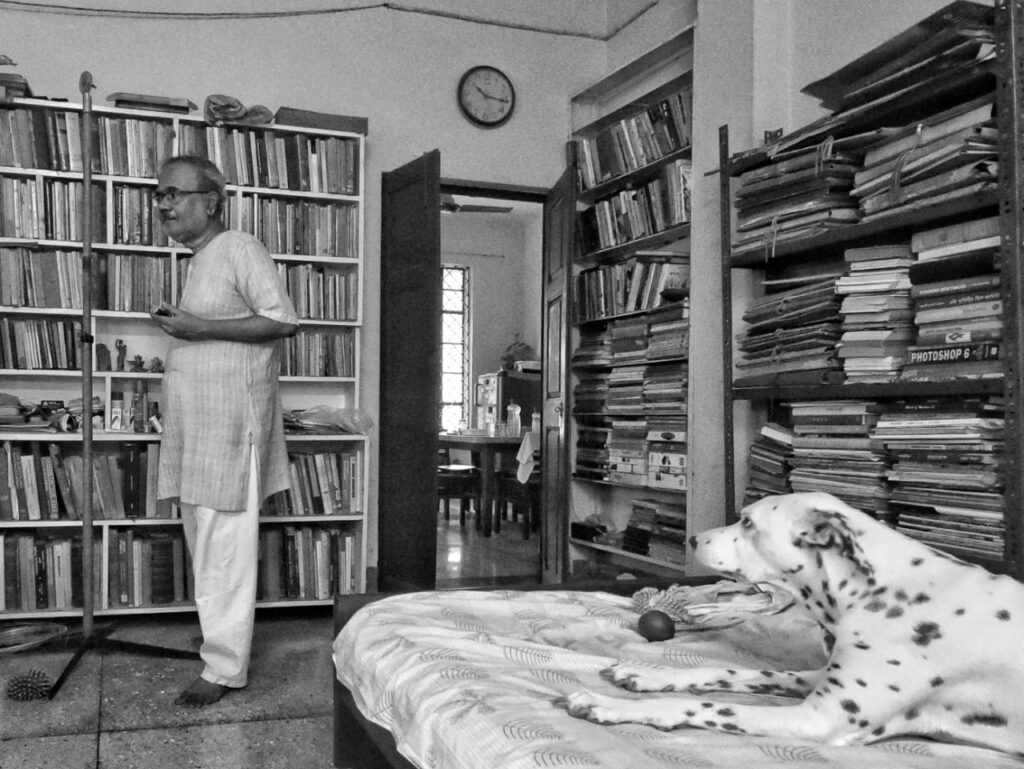

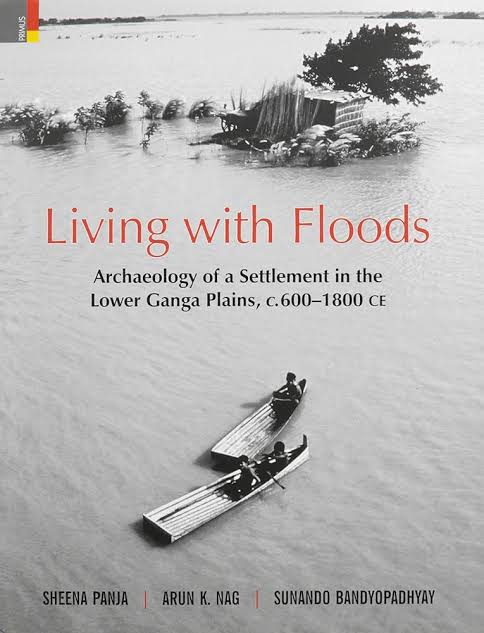

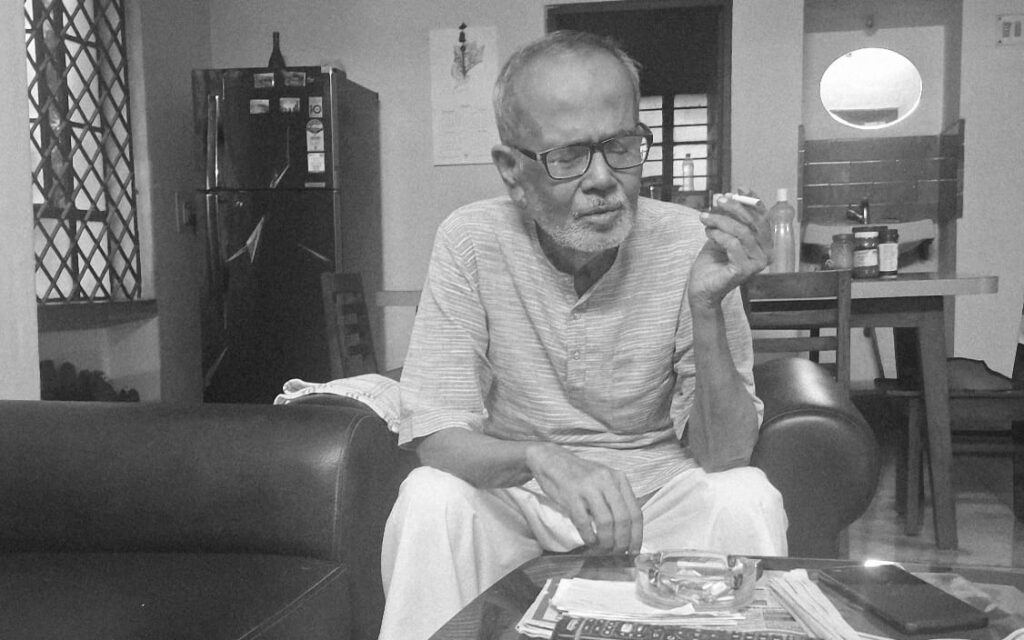

হুতোমি নকশা থেকে একুশ শতকের উঠোন— সবেতেই তাঁর সাবলীল বিচরণ। তিনি অরুণ নাগ। সাধারণত প্রচারের আড়ালে থাকতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। কিন্তু আড়ালে থেকে যে-কাজ তিনি করে যান, তা পর্বতপ্রমাণ। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে তাঁর বিস্তর জ্ঞান। কিন্তু জাহির করার ঝোঁক তাঁর নেই। সেখানেই তিনি স্বতন্ত্র।

দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন শান্তিনিকেতনে, বর্তমানে অবসর জীবন কাটাচ্ছেন। সেই অবসরেই তাঁর সঙ্গে শান্তিনিকেতনের ‘দীপান্বিতা’য় ‘পাঁচমিশালি’ কিছু মুহূর্ত ভাগ কর নিল ডাকবাংলা.কম। সঙ্গে পৃথ্বী বসু ও অর্পণ ঘোষ।

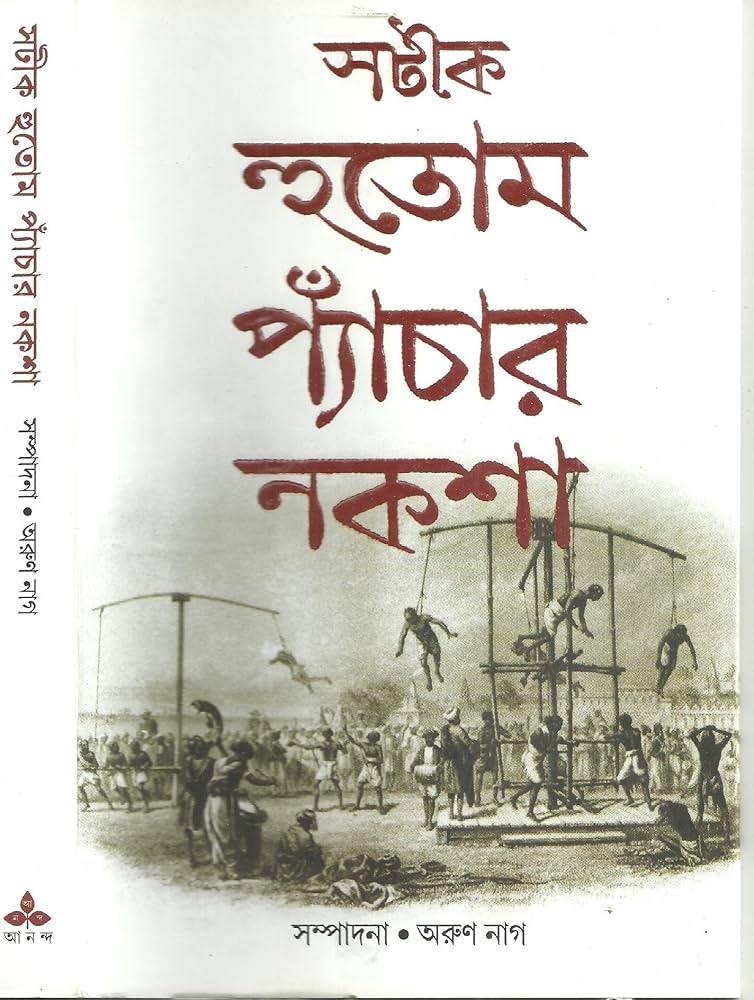

‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’-র সটীক সংস্করণে উনিশ শতকের, অর্থাৎ হুতোমের নকশার সমসাময়িক উত্তর কলকাতার একটি মানচিত্রও রয়েছে। সেই মানচিত্র কীভাবে বদলে গেল ইতিহাসের কালক্রমে?

খুব সহজ করে বললে বলতে হয়, ইংরেজরা করল বলে! টাউন প্ল্যানিং সম্পর্কে ইংরেজদের কতগুলো ধারণা ছিল, যা ওরা সব জায়গাতেই প্রয়োগ করত; যাকে আমরা চেকার বোর্ড প্ল্যানিং বলি। শহরটা হবে দাবার ছকের মতন চৌকো-চৌকো ঘরে বিভক্ত, যেখানে প্রতিটা রাস্তার অবস্থান হবে সমকৌণিক, যা উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত থাকবে। এইভাবে যে-শহরটা নির্মিত হবে, তার চতুর্দিকে একটা ‘রিং রোড’ থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ আকৃতিটি হবে বৃত্তাকার। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে— কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, তার সমসাময়িক বিডন স্ট্রিট ইত্যাদি রাস্তার কথা। খেয়াল করলে দেখবেন, রাস্তাগুলো পরস্পরকে সমকোণে ভাগ করছে। রিং রোডের উদাহরণ আপার সার্কুলার রোড, যেখানে ‘সার্কুলার রোড’ শব্দবন্ধটাই রিং রোডের ধারণাকে চিহ্নিত করছে।

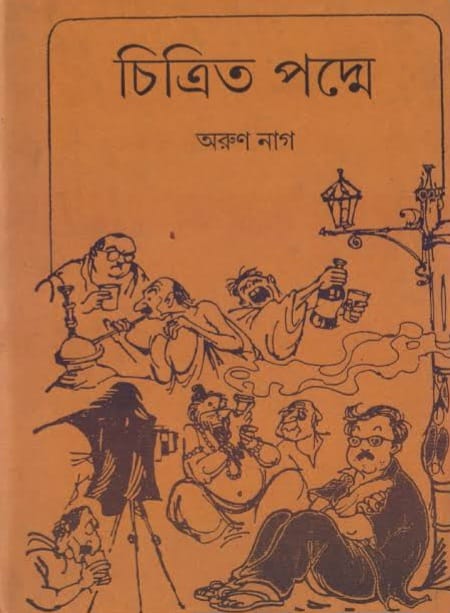

‘চিত্রিত পদ্মে’ বইটিতে সেকালের নেশা থেকে রান্না-খাওয়া— এই প্রবন্ধগুলি ইতিহাসের এমন কিছু দিক তুলে ধরেছিল, যা সাধারণত ইতিহাসচর্চায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধরা পড়ে না। এই অনুসন্ধানগুলো ইতিহাসের নিরিখে কতটা জরুরি বলে আপনি মনে করেন?

জরুরিত্ব বলে কিছু সত্যিই হয় কি? যাঁরা প্রয়োজন মনে করেন, তাঁরা কাজগুলো করেন। ধরা যাক, এরিক হব্সবমের মতন বড় একজন ঐতিহাসিক, সামাজিক ইতিহাস আলোচনায় তিনি লণ্ডনের টিউব ট্রেন নিয়ে এসেছেন। তিনি মনে করেছেন সেটা দরকারি, তাই করেছেন। আমার মনে হয়েছে এই বইটা লেখা উচিত, কেউ লেখেননি, তাই আমি লিখেছি। যে-বিষয় নিয়ে বইটা লেখা, যে-সময়ের কথা বলা, সে-সময়ে কিংবা তার আগে-পরে কি এ-বিষয়— নেশা বা রান্না-খাওয়া ইত্যাদি নিয়ে কেউ লিখেছেন? কেউ লেখেননি। যাঁর যেটা ইচ্ছে হয়, সেটা নিয়ে তিনি চর্চা করেন। এখন সেটা ধ্রুপদী ইতিহাসের তকমা পাবে কি না, সে-তো পাঠক বলবেন!

আরও পড়ুন: যতক্ষণ না গবেষণায় কাজে লাগছে, ততক্ষণ সেই আর্কাইভ মৃতবৎ!

সাক্ষাৎকার। অভিজিৎ গুপ্ত

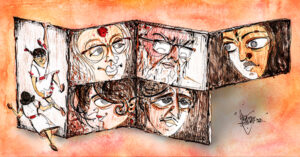

বটতলা যখন ঘটেছিল, উনিশ শতকের সেই সময়টায় ‘অশ্লীলতা’ নিয়ে একটি ঔপনিবেশিক চেতনা তৈরি হচ্ছিল। চৌদ্দ আইনও ওই একই সময়ে। তার প্রতিরোধী স্বর হিসেবে বটতলার গুরুত্ব কতটা প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল?

এই প্রশ্নটায় গন্ডগোল আছে। প্রথম কথা হল, ‘অশ্লীলতা’ শব্দটাই ইংরেজের হাত ধরে এসেছে, যা মিশনারি চিন্তাধারার ভিত্তিতে ব্রাহ্মরা নিয়ে আসেন। এটা নিয়ে বিখ্যাত ছড়াও আছে, ‘অশ্লীলতা শব্দ মোরা পূর্বে শুনি নাই’; অর্থাৎ আগে এর কোনও ধারণাই ছিল না। যেমন ধরা যাক সংস্কৃত সাহিত্যে এমন কিছু টেক্সট আছে, যার হুবহু অনুবাদ সে-সময়ে করা যেত না, কারণ পুলিশ আইনে ধরে নিয়ে যাবে। এর সঙ্গে বটতলার কোনও সম্পর্ক নেই। বটতলা আসছে অন্য জায়গায়। বটতলা তখনকার দিনে সস্তায় বই ছাপা এবং বিতরণের বড় কেন্দ্র। একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের অনেকেরই সমস্ত ধারণা, বোধ কলকাতাকেন্দ্রিক। কলকাতার রাস্তা, কলকাতার পল্লি ইত্যাদি। কিন্তু বটতলা যাঁদেরকে উপস্থাপন করত, তার একটা বড় অংশের অবস্থান (probably the largest part) কলকাতার বাইরে। লং সাহেবের রিপোর্ট দেখলে দেখা যাবে, বটতলা থেকে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হত পঞ্জিকা এবং সেই সব বই গ্রামেগঞ্জে ফিরিওয়ালারা ঝুড়ি করে মাথায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত এবং গ্রামের লোকেরা তা কিনতও। একই সূত্রে বিচার্য পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন, যা সম্পূর্ণত মফস্সলের মানুষের মনন, ভাবনার দিকে তাকিয়ে ডিজাইন করা। ফলত বটতলা মানেই অশ্লীলতা, এই ধারণাটা ঠিক নয়। আবার উলটোদিকে, বটতলা যখন ভারতচন্দ্রের ‘বিদ্যাসুন্দর’ ছেপেছে, এক শ্রেণির কাছে সেটা অশ্লীল মনে হয়েছে; কিন্তু মজার কথা হল, ভারতচন্দ্র যে-সময়ে লিখেছিলেন, সেই সময়ে তো তা অশ্লীল ছিল না! অশ্লীলতা কী, এই ধারণাই তখন মানুষের মধ্যে ছিল না; ধারণাটা ব্রাহ্মদের তৈরি করা। রাধাকৃষ্ণ দাঁড়াত বলে, ব্রাহ্মরা তো কদম্ব গাছকেও ‘অশ্লীল বৃক্ষ’ বলেছিলেন…

কলকাতা স্থাপত্যগতভাবে ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতা একেবারে নতুন এক স্থাপত্য দেখেছিল কিন্তু ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের পাশাপাশিও কলকাতায় অজস্র স্থাপত্য রয়েছে, যা আর্মেনীয় থেকে চিনা, বিভিন্ন সংস্কৃতির বাহক। এই নিয়ে অনেকেই ততটা ওয়াকিবহাল নন। যদি এই ইতিহাসটা নিয়ে কিছু বলেন…

যদি লোকে আগ্রহীই না হন, তাহলে এই ইতিহাস চর্চা করে লাভ কী? এ এক অদ্ভুত ব্যাপার! দেখুন, যে যেখানে যায়, সেখানে গুছিয়ে বসতে পারলেই নিজের দেশ, সংস্কৃতি, রুচি অনুযায়ী কিছু-না-কিছু তৈরি করে। ইংরেজরাও এদেশে তাই-ই করেছে। ওরা যখন এদেশে এসেছিল, তখন মুঘল আমলের আর্কিটেকচার স্থাপত্যে থাকত। কিচ্ছু অসুবিধা হয়নি। তারপর ওরা এখানকার দৃশ্য বুঝে ওদের দেশের স্থাপত্যকে মডিফাই করে, এদেশের মতো একটা কলোনিয়াল স্টাইল তৈরি করল। একইভাবে চিনারাও তাই করেছে, যাতে তাদের দেশের মতো দেখতে হয়।

একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের অনেকেরই সমস্ত ধারণা, বোধ কলকাতাকেন্দ্রিক। কলকাতার রাস্তা, কলকাতার পল্লি ইত্যাদি। কিন্তু বটতলা যাঁদেরকে উপস্থাপন করত, তার একটা বড় অংশের অবস্থান (probably the largest part) কলকাতার বাইরে।

আর সবথেকে বড় কথা হল— অন্যদের সম্পর্কে আগ্রহ বা উৎসাহ— সেটা বাঙালিদের কমই আছে। তা নিয়ে বাঙালি খুব একটা বেশি মাথা ঘামায় না। যেমন ধরা যাক কলকাতায় পার্শি-রা তো দীর্ঘদিন বসবাস করেছে, পার্শিদের সম্পর্কে আমরা কতটুকু খবর রাখি? ক্যানিং স্ট্রিটে যে বিখ্যাত সিনাগগ আছে, কে সেটা দেখতে গেছেন আগ্রহ নিয়ে? তেমনই কলকাতার ফুলবাগান মোড়ে রয়েছে গ্রিক সিমেট্রি। ক’জন খবর রাখে এগুলোর? আসলে কলকাতায় গ্রিকদের দুটো কবরখানা ছিল, যার মধ্যে একটার বর্তমানে কোনও অস্তিত্ব নেই। গ্রিকদের সিমেট্রি ছিল বা আছে, তাতে বাঙালির কী এল গেল? দেখা যাবে, যেটার অস্তিত্ব রয়েছে, সেটাও প্রোমোটাররা ধানাই-পানাই করে দখল করে নেবে কিছুদিন পর। আবার দেখবেন, কলামন্দিরের রাস্তাটা যেখানে এসে সার্কুলার রোডে পড়ছে, তার থেকে একটু এগিয়ে বাঁ-দিকে ব্রিটিশদের একটা বিশাল সিমেট্রি আছে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে এখানে ঢোকার চেষ্টা করেছিলাম, ঠিক করে পঁচিশ মিটার-ও এগোনো যায় না। বন-জঙ্গলে দুর্ভেদ্য, সাপ-খোপে ভর্তি। এতে কারই-বা দায়? কারই-বা কী এল গেল?

আপনিও নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন, এই সময়ে দাঁড়িয়ে প্রাচীন ভারত নিয়ে সরকারি নানা কথায় মানুষ বেশ বিভ্রান্ত। এই বিষয়টা সম্পর্কে যদি কিছু বলেন…

এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব আমার নয়। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, যার মর্মার্থ করলে দাঁড়ায়, সব কিছুতে হাত দেওয়া সবার কাজ নয়। প্রাচীন ভারত সম্পর্কে আমাদের যে-ধারণা ছিল আজ থেকে একশো-দেড়শো বছর আগে, সেই ধারণাও এঁরা জানেন না। এগুলো ক্রমাগত পালটাচ্ছে। এখন এই প্রশ্নের মানে যদি এটা দাঁড়ায়— বর্তমান শাসক এক বিশেষ রাজনৈতিক চশমা দিয়ে সমাজকে দেখছে, তাহলে তো বলতে হয় ইংরেজরা-ও তাই করেছিল। ইংরেজরা তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রাচীন ভারতকে দেখেছেন। কাজেই এই ধারণা ক্রমাগত পালটাচ্ছে। পরে এই ধারণার চেহারা কী দাঁড়াবে, কেউ জানেন না। তবে আমার মনে হয়, ওয়েট ফর দ্য পসটারিটি। আগামী যে-যুগ আসবে, তাঁরাই ঠিক করবেন, তাঁরা কোনটা নেবেন। কোনও জায়গাতে কোনও কিছু শেষ কথা হয় না। তার পরেও অনেক কথা থেকে যায়…

আপনি তো শান্তিনিকেতনে দীর্ঘদিন ধরে রয়েছেন। শান্তিনিকেতনের এই ক্রমাগত বদল আপনাকে ভাবায় কি?

আমি একটা জিনিস বুঝি— খুব দ্রুত, প্রবল একটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। যে-কোনও জায়গায় আপনি যান, উত্তর কলকাতা হোক বা অন্য যে-কোনও পাড়া, দেখবেন একের-পর-এক ফ্ল্যাট বাড়ি উঠছে। কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক নয়, দুম করে। আচমকা। কথা নেই, বার্তা নেই, একটা করে খাড়া বাড়ি উঠে যাচ্ছে। এবং ক্রমাগত লোকে একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় শিফ্ট করছে। আমার ধারণা, এই শিফটিং-টা গত তিরিশ বছরের ঘটনা। এখন মুশকিল হল, শান্তিনিকেতনেও সেটাই ঘটছে। আমরা কখনও ভাবিনি যে, এখানে কোনওদিন ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি হবে! এখন তো সবই হচ্ছে।

আপনি যে গত তিরিশ বছরের সময়পর্ব চিহ্নিত করছেন, এর কারণ হিসেবে কী মনে হয়?

এটা এভাবে বলা খুব মুশকিল। এর জন্য অনেক তথ্য নিয়ে চর্চা করা জরুরি। তবে কলকাতায় যে-পরিবর্তন হয়েছে, তার প্রধান কারণ দুটো। প্রথমত, ভাড়াটিয়া আইনের সংস্কার না হওয়া। এমন প্রচুর বাড়ি আছে, আজও যার ভাড়া দশ টাকা। সে-ভাড়া বাড়ানোও যাবে না। এই কারণে বাড়িওয়ালা যেন-তেন-প্রকারেণ বাড়িটা বিক্রি করে দিচ্ছেন প্রোমোটারের কাছে। প্রোমোটার এবারে বুঝে নিক। সে গুন্ডামি করে হোক বা অন্য যে-কোনও ভাবে ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ করে সেখানে ফ্ল্যাট খাড়া করে দিচ্ছে। এর কারণ একটাই, ভোট। আমরা তো ভোটে চলি! ইংরেজদের কিন্তু এই ভোটের ব্যাপারটা ছিল না। ওরা ঠিক করল একটা রাস্তা করবে— সামনে যা বাড়ি পড়ল, ভেঙে দিল, ব্যাস! ওদের কারও মুখের দিকে তাকাবার দরকার নেই। কিন্তু আমাদের ভোটের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। ভাড়াটের ভোট যদি চল্লিশটা হয়, বাড়িওয়ালার ভোট একটা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, হর্তাকর্তারা কার দিকে দেখবেন? দ্বিতীয় কারণ— বিভিন্ন কারণে একান্নবর্তী পরিবারগুলি ভেঙে যাচ্ছে। আমার যে-বাড়িতে বিয়ে হয়েছিল, সেখানে এক সময়ে রান্নাঘরে একসঙ্গে চল্লিশজনের রান্না হত। সেটা সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে যথারীতি ভেঙে পড়ল। যে-মুহূর্তে পরিবার ভাঙছে, তখন লোকগুলো যাবে কোথায়? তাদের যাওয়ার জায়গা হল ফ্ল্যাট। আমি একটা লেখায় লিখেছিলাম, সল্টলেকের পরে বাঙালি আর নিজের বাড়ি তৈরি করেনি। বাঙালির এ-নিয়ে কোনও মাথাব্যথাও নেই। সে একটা ফ্ল্যাট কিনে দুটো ঘরের মধ্যে মাথা গুঁজবে। আমাদের যে-পুরনো বাড়ি, সেটা বিক্রি করে দিয়েছি আমরা। তার পাশে একটা ফ্ল্যাট হয়েছিল, সেখানে দেখেছি— ছেলের ট্রাই-সাইকেল রাখারও কোনও জায়গা নেই। গ্রিলে একটা হুকের ব্যবস্থা, তারই সঙ্গে সাইকেল ঝুলছে। ফলে আমরা একটা বড় চাঙ্ক থেকে ভেঙে-ভেঙে শত টুকরো হয়ে যাচ্ছি। আরও পরে দেখা যাবে, এই চাঙ্কের দু’একটা যা অবশিষ্ট, তাও হারিয়ে গিয়েছে। আর এখন যা পরিবার আছে, তা এতই ছোট, ভাঙার প্রশ্নই আসে না! এখন তো দুটোর বেশি ছেলেমেয়েই নেই।

বর্তমান প্রজন্ম নিয়ে আপনার কী মনে হয়?

বিগত তেত্রিশ বছর ধরে মাস্টারি করেছি… এখনকার ছেলেমেয়েরা কী করে, কী বলে— তার সবই টের পাই, কানে আসে। আমার এক বন্ধুস্থানীয়, তিনি এখানে ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক, আমাকে বললেন, এখনকার ছাত্রছাত্রীরা চ্যাটজিপিটি দেখে উত্তর লিখে আসে। এখন আর কেউ বই-টই সেরকম পড়ে না। আমাদের সময়ে যখন কলেজে ভর্তি হলাম, বন্ধুবান্ধব হল, প্রতি পদে-পদে বন্ধুদের কাছে নানা বই বিষয়ে জানতে পারতাম। কেউ বলছে, উইলকিন্স পড়িসনি? গ্রাহাম গ্রিনের উপন্যাস পড়িসনি? আমরা অথৈ জলে! এসব নাম তো কোনওদিন শুনিনি। যদি শিক্ষা বলতে কিছু থাকে, সেটা কিন্তু এদের হাত ধরে হয়েছে। আমি এখন অবনত চিত্তে স্বীকার করি, এরা না থাকলে, পাল্লাটায় কতদূর আমাকে দৌড়তে হবে বুঝতে পারতাম না। এখনকার দিনে সে-পাট চুকে গেছে। এখানে যখন সুবর্ণরেখা খুলেছে, তখন বিমল কর, সমরেশ বসু, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ বাঘা-বাঘা সাহিত্যিকদের লেখা প্রচুর বিক্রি হত। কিন্তু আপনি এখন খোঁজ নিয়ে দেখুন, বিগত এক বছরে একটা বই বিক্রি হয়েছে কি না সন্দেহ! এখন তো অর্ধেক বই ছাপাই হয় না। কে পড়বে? এখনকার অধিকাংশ মানুষের রুচির সঙ্গে এটা হয়তো খাপ খায় না। কোনও ইতিহাসবিদ বা সামাজিক ইতিহাসবিদের কাজ নয় জেহাদের ঝান্ডা তোলা। আমাদের কাজ হচ্ছে অবজারভেশন, দেখো, লিখে যাও…

এই সমাজে এমন-এমন ইউনিটের আবির্ভাব আমরা দেখছি, যে-ইউনিট, সমস্যাগুলোর কথা আজ থেকে কুড়ি বছর আগেও আমরা কেউ ভাবতে পারিনি। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতায় দেখা যাবে এমন প্রচুর ছেলেমেয়ে আছে, তাদের বয়স তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে, যারা কেউ কোনও স্থায়ী কাজ করে না। যখন যে-রকম কাজ পাওয়া যায়, সে-রকম করে। স্বাভাবিকভাবেই আয়টাও অনিয়মিত। কিন্তু, এদের অনেকেরই বাবা-মা দু’জনেই সরকারি চাকরি করতেন, একটি দু’কামরার ফ্ল্যাট কিনেছিলেন তখনকার দিনে, তাঁদের পেনশন এবং ব্যাঙ্কের টাকার সুদ থেকে ছেলে বা মেয়ে প্রতিপালিত হয়। দেখা যাবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই ছেলেমেয়রা বিয়েও করে, এবং তারাও উত্তর প্রজন্মের সঙ্গে তাই করে। এখন ধরা যাক, বাবা-মা দশ বাই বারোর ঘর ছেড়ে দিয়েছে, সেখানে একটা ডবল বেড খাট রয়েছে, এবং এই খাটের মতো মাল্টিপারপাস খাট আমি দেখিনি। ছেলেমেয়েরা এখানে বসেই লেখাপড়া করে, বাবা-মা এখানে বসেই টিভি দেখে, আবার অতিথি আসলেও এই খাটেই বসতে দেওয়া হয়! এই পরিবেশে একটা বাচ্চা বড় হবে এবং তাদের অ্যামবিশন সাংঘাতিক! দাদুরা টাকা দিয়ে যাচ্ছেন যাতে নাতি-নাতনিরা সব থেকে ভাল স্কুলে পড়ে ইত্যাদি-ইত্যাদি! এইসব বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে, আপনি ভাবতে পারেন? এইজন্যই আগে বললাম, আর ভাঙবে না। ভাঙবেটা কোথায়? এদের তো কোমরের জোরটাই চলে গেছে!

এই পরিস্থিতির জন্য কি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানসিকতাই দায়ী বলে মনে হয়?

আমাদের খুব দুর্ভাগ্য যে, আমরা মধ্যবিত্ত বাঙালি জাতির মৃত্যু দেখে গেলাম। এটা না দেখতে পেলেই ভাল হত। কারণ ওই মধ্যবিত্ত বাঙালির কথা ভাবলে আমার ঈর্ষা হয়, যাঁরা হয়তো কফি হাউসে আড্ডা মারতেন কিন্তু কলেজ স্ট্রিট থেকে একটা দেড় টাকা দামের পেলিকান কিনতেন। যাঁদের কাছে লেখাপড়া, ভাল ইংরেজি লেখা, চিন্তার রাজ্যে উদারতা ছিল— তাঁদের সেই সময়ের নিরিখে এখন আমরা কোথায় এলাম! এ তো ডাস্টবিন। আমার এখানে বেশ কয়েকজন বন্ধু আছেন, যাঁরা স্কুলে পড়ান। তাঁরা বলেন, ক্লাস নাইন-টেনে পড়ে ছাত্রছাত্রীরা পরিচ্ছন্ন বাংলা কয়েক লাইন লিখতে কিংবা পড়তে পারে না। এদের কী হবে? এটার একটা উলটো দিকও আছে। এই যদি অবস্থা হয়, এদের সঙ্গে তুলনা করলে, আমাদের মতো মানুষ মহামহোপাধ্যায় উপাধি পেয়ে যেতে পারি!

এর কারণ কি ইংরেজি মিডিয়ামে যাওয়ার প্রবণতার আধিক্য? বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাও তো আগের থেকে অনেকাংশে বদলে গেছে…

না, এসব যে শুধুই ইংরেজি মিডিয়ামের ঘটনা তা নয়। বাংলা মিডিয়ামেও একই ঘটনা ঘটে। কোনও একটা বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র দিয়ে দেখুন, দু’লাইন ঠিক করে পড়তে পারবে না, লেখা তো দূরস্থান! এই যে এখন প্রশ্নর ক্ষেত্রে এমসিকিউ এসেছে, এর জন্য তো একটা লাইনও ভাবার বা লেখার প্রয়োজন পড়ছে না! তাহলে তারা কেন পড়বে! আমরা তো গোটা শিক্ষাব্যবস্থাতেই জল মেশাতে-মেশাতে যাচ্ছি, আসল জিনিস নিয়ে কারও মাথাব্যথা আছে? একজন ভাষা জানুন বা না জানুন, কোনও সময়ে ইংরেজি বা ফরাসি কোনও অভিধান খুলে দেখবেন, সেখানে এত বিভ্রান্তি নেই। আচ্ছা, বলুন তো, পৃথিবীতে এমন কোনও অভিধান কি আছে, যেখানে একটা শব্দের দুটো বা তিনটে বানান বলা হচ্ছে এবং দাবি করা হচ্ছে তিনটেই সঠিক বানান? পাবেন না। অথচ আমাদের সরকারি বানান অভিধান দেখুন! এসবই এখানকার জনপ্রিয় শিক্ষাবিদদের সৃষ্টি। এই তো অবস্থা!

শেষ প্রশ্ন। উনিশ শতকে এক শ্রেণির মানুষের ভাবনার জগতে যে-বিপুল বদল এল, সেখান থেকে আজকের এই চিন্তাচেতনার অধঃপতন— এর কারণ হিসেবে কী মনে হয়?

উনিশ শতকে বাঙালি সারা ভারতে রাজত্ব করত, তার কারণ সমস্ত কাজে তারা ইংরেজদের পেছু-পেছু যেত এবং প্রায় সব কাজই তারা করত। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আছে, এক মহিলাচরিত্র ‘সেথো’ নিয়ে, অর্থাৎ গাইড নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় চলে যাচ্ছে। বোঝা যায়, এগুলো তখন কোনও বিরাট ব্যাপার ছিল না। বাঙালির বিচরণ ছিল সর্বক্ষেত্রে। উত্তর ভারতের যে-কোনও জায়গায় আপনি যান, আমাকে অনেকদিন সেখানে থাকতে হয়েছে বলে জানি, দেখবেন একটা ছোটখাট কালীবাড়ি আছে। পাশাপাশি খুব বড় না হলেও, একটা লাইব্রেরি পাবেনই। অর্থাৎ এটা বাঙালিদের পাড়া। এই যে সে-সময়ে বাঙালিরা বাইরে ছড়িয়ে পড়ল, তার কারণ বাঙালি ইংরেজি ভাষাটা ভালমতন জানত। বাকিরা ছিল তখন অনেক পিছিয়ে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে পঞ্জাবি, মারাঠি, ওড়িয়া— এদের অন্যতম কাজ ছিল ইংরেজি ভাষাটা ভাল করে শেখা। এবং তারা সেটা ভাল করে শিখলও! কেউ কিন্তু ওড়িয়া সাহিত্য জলে গেল, পাঞ্জাবি সাহিত্য হল না— এসব বলে কাঁদুনি গায়নি। উলটোদিকে যাঁরা এখানে বাংলা সাহিত্য-বাংলা সাহিত্য করে কেঁদেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশের ছেলেমেয়েরা কিন্তু এখন আমেরিকায় থাকেন। তাঁরা দূরদর্শী ছিলেন বলতে হবে! এটা না করলে তাঁদের বইয়ের বিক্রি কমে যেত যে! কী হল সামগ্রিক ফল? এখানে ইংরেজি তুলে দেওয়া হল, যার ফলে সর্বভারতীয় পরীক্ষায় বাঙালি পেছতে আরম্ভ করল এবং পেছতে-পেছতে আজ সে তলানিতে!

ঋণ: তরুণ পাইন, প্রিয়ক মিত্র