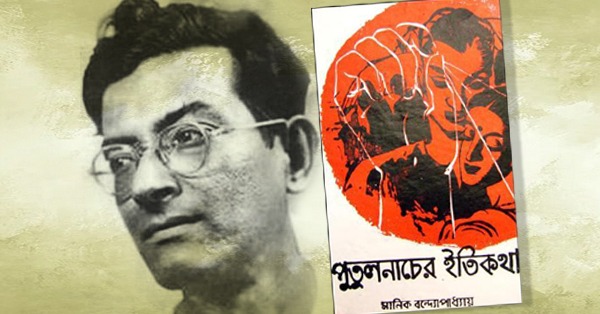

সস্তা করা চলবে না। নির্দেশ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শুধু নির্দেশ নয়, শর্তও। প্রযোজক কে কে প্রোডাকশনস সিনেমা করতে চেয়েছিল তাঁর ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ অবলম্বনে। মানিক প্রথমে রাজি হননি। তখন নিদারুণ অর্থাভাব তাঁর। তবু রাজি হননি। কারণ সিনেমার কাছে আত্মবিক্রয় করবেন না। প্রবল আত্মবিশ্বাসে নিজেই ডায়েরিতে লিখছেন সে-কথা, ‘আমিই একমাত্র খ্যাতনামা লেখক যে সিনেমার কাছে আত্মবিক্রয় করেনি’।

ডায়েরিতে মানিক এ-কথা লিখছেন ১৯৪৮-এর ১৭ জানুয়ারি। ১৯৪৮-এরই একটি সংখ্যায় সেকালের বিখ্যাত সিনেমা-পত্রিকা ‘রূপমঞ্চ’ জানাচ্ছে, ‘ছায়াবাণী লিঃ এঁদের পরিবেশনায় ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ কে কে প্রডাকসনের প্রযোজনায় গৃহীত হয়ে মুক্তির দিন গুনছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব ছিল জ্যোতির্ময় মৈত্র ও সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের ওপর। খ্যাতনামা সাহিত্যিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাসকে কেন্দ্র করেই বর্তমান চিত্র গড়ে উঠেছে। এর বিভিন্নাংশে অংশ গ্রহণ করেছেন নীলিমা দাস, অমিতা বসু, কালী বন্দ্যো, গোপাল মুখো ও আরো অনেকে।’

২৮ জুলাই ১৯৪৯ মুক্তি পেয়েছিল ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’— শ্রী, প্রাচী এবং আলেয়া সিনেমাহলে। পরিচালক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিবেশক ছিল ছায়াবাণী। বাণিজ্যিক সাফল্য একেবারেই পায়নি সে-ছবি। চার সপ্তাহে উঠে যায় হল থেকে। অনেক পরে প্রবীর সেনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ঋত্বিক ঘটকও বলছেন, ‘… সেটা অবিশ্যি একবার বহু আগে আমারই এক বন্ধু করেছিল এবং সুপার ফ্লপ করেছিল— তার নাম আমি বলতে চাই না— ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ করারও ইচ্ছে আছে…।

আরও পড়ুন: মজুরের পক্ষে কলম ধরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিজেকে শ্রমিকই মনে করতেন! লিখছেন অনল পাল…

বাংলার ধ্রুপদী সাহিত্য থেকে তখনও পর্যন্ত যে-সব সিনেমা হয়েছে, সে-সম্পর্কে মানিক একেবারেই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। একটি সাক্ষাৎকারে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনার ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ তো চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। অধুনাকালে চলচ্চিত্র সাহিত্যের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছে, সে-সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য? মানিকের উত্তর ছিল, ‘সাম্প্রতিককালের চলচ্চিত্রশিল্প প্রসঙ্গে এইটুকুই বলা যায় যে, বাংলা সাহিত্য উৎকর্ষতার যে উন্নত শীর্ষে আপন প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে, বাংলা চলচ্চিত্র সে তুলনায় অনেক পশ্চাদ্গামী। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের অনেক গল্প-উপন্যাসের চিত্ররূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। মনে হয়, বাংলা চলচ্চিত্রের এ-দৈন্যই এ ব্যর্থতার প্রধান কারণ। বাংলা সাহিত্যের সমপর্যায়ে উন্নীত হতে বাংলা ছায়াছবিকে আরও সাধনা করতে হবে।’

চলচ্চিত্র-দেবতার মুক্তহস্ত দাক্ষিণ্যে লুব্ধ হননি মানিক। বিপুল দারিদ্র্য সহ্য করেও কোথাও আপস করেননি। রীতিমতো শর্ত চাপিয়েছেন যেন তাঁর উপন্যাসকে সস্তা না করা হয়। ডায়ারিতেই লিখছেন, ‘পুতুলনাচের ইতিকথার ছায়াচিত্রের চুক্তি সই করলাম কে. কে. প্রোডাকসনের সঙ্গে। আমিই একমাত্র খ্যাতনামা লেখক যে সিনেমার কাছে আত্ম-বিক্রয় করেনি। এতদিন পরে যেচে এসে আমার নির্দেশ ‘সস্তা করা চলবে না’ মেনে নিয়ে সিনেমা কোম্পানী চুক্তি করল। আশা করছি ছবিটা ভাল হবে। দেখা যাক।’

‘অজাতশত্রু’ ছদ্মনামে দুষ্প্রাপ্য এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন কথাসাহিত্যিক অমলেন্দু চক্রবর্তী। মানিকের মৃত্যুর কিছু আগে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩-র অনিলকুমার সিংহ সম্পাদিত ‘নতুন সাহিত্য’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ওই সাক্ষাৎকার। সম্ভবত সেটাই মানিকের দেওয়া শেষ সাক্ষাৎকার।

১৯৫৬-র গোড়ার দিকে এই সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন মানিক। সাহিত্য থেকে তৈরি বাংলা ছায়াছবির সাধনার এক সেরা ফসল সত্যজিতের ‘পথের পাঁচালী’ মুক্তি পায়নি তখনও। সে-ছবি মুক্তি পেয়েছিল ২৬ অগস্ট ১৯৫৫। তার দিন ছয়েক আগে লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন মানিক। ‘পথের পাঁচালী’ তিনি দেখেছিলেন কি না বলা যাচ্ছে না, না দেখার সম্ভাবনাই বেশি। তাঁর ডায়েরিতেও ‘পথের পাঁচালী’ দেখার কোনও উল্লেখ নেই। অথচ ১৯৪৫-এর একটি দিনের ডায়ারিতে বড়-বড় হাতের লেখায় বিভূতিভূষণ শব্দটি লিখে লিখেছেন,

‘বিভূতিভূষণ—বাংলা চেনে নি:

তিনি একমাত্র হৃদয়ের প্রতিনিধি, বাংলা সাহিত্যে মস্তিষ্ককৌশলের প্রতিবাদ—এতদিন চুপ করে ছিলাম,—’

প্রচণ্ড অর্থাভাবেও কেবল টাকার জন্য যে-কাউকে সিনেমার স্বত্ব বিক্রি করতে না-চাওয়াটা বুঝিয়ে দেয় যে মানিক চলতি হাওয়ার পন্থী নন। অথচ সে-সময়ে, সজনীকান্ত দাসের মতে, ‘বাঙালী সাহিত্যিকদের প্রতি চলচ্চিত্র দেবতার মুক্তহস্ত দাক্ষিণ্যের সঞ্চার হয়।’ ১৯৩৬-এ বই আকারে প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’। আর ১৯৩৭-এ চিত্রনাট্য লেখার জন্য সজনীকান্ত দাস পাচ্ছেন পাঁচশো টাকা। ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’-র চিত্রস্বত্ব দেওয়ার সময়ে নিশ্চয় টাকার অঙ্কটা আরও বড় ছিল। সজনীকান্তের আত্মস্মৃতি জানাচ্ছে, ‘আমারই পঞ্চাঙ্ক-প্রাপ্তির পরেই বাঙালী সাহিত্যিকদের প্রতি চলচ্চিত্র দেবতার মুক্তহস্ত দাক্ষিণ্যের সঞ্চার হয়। একটি কৌতুককর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত এই যে, যে ‘নিউ থিয়েটার্স’ ১৯৩৭ সনে ‘মুক্তি’র গল্প-সংলাপ-গানের জন্য আমাকে ৫০০ টাকা দক্ষিণা দেন, তাঁহারাই ১৯৫০ সনে ‘পরিত্রাণ’ চিত্রের মাত্র দুইখানি গানের জন্য আমাকে ওই ৫০০ টাকাই প্রদান করেন। শুধু আমার ক্ষেত্রেই নয়, সর্বত্রই এই বর্ধিত হার প্রবর্তিত হয়।’

কিন্তু চলচ্চিত্র-দেবতার মুক্তহস্ত দাক্ষিণ্যে লুব্ধ হননি মানিক। বিপুল দারিদ্র্য সহ্য করেও কোথাও আপস করেননি। রীতিমতো শর্ত চাপিয়েছেন যেন তাঁর উপন্যাসকে সস্তা না করা হয়। ডায়ারিতেই লিখছেন, ‘পুতুলনাচের ইতিকথার ছায়াচিত্রের চুক্তি সই করলাম কে. কে. প্রোডাকসনের সঙ্গে। আমিই একমাত্র খ্যাতনামা লেখক যে সিনেমার কাছে আত্ম-বিক্রয় করেনি। এতদিন পরে যেচে এসে আমার নির্দেশ ‘সস্তা করা চলবে না’ মেনে নিয়ে সিনেমা কোম্পানী চুক্তি করল। আশা করছি ছবিটা ভাল হবে। দেখা যাক।’

ছবি ভাল হয়েছিল কি না, সে-কথা স্পষ্ট করে মানিক লিখে যাননি। আজ সে-ছবি দেখারও আর উপায় নেই। কিন্তু তাঁর ডায়েরি থেকেই জানা যাচ্ছে ১৭ জানুয়ারি ১৯৪৮ পুতুলনাচ-সিনেমা বাবদ তিনি পাচ্ছেন দেড় হাজার টাকা, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ আরও এক হাজার টাকা। তার পরেও ১৯৫০-এ ছায়াবাণী তাঁকে দিচ্ছে আরও সাড়ে তিনশো টাকা।

সম্মানমুদ্রার পরিমাণটা হয়তো খুব অস্বাভাবিক নয়, সেকালের বিচারে তো নয়ই। কিন্তু মানিক শিল্পের শুদ্ধতাকে মুদ্রারাক্ষসের কাছে বিকিয়ে দিতে চাননি। তাই তিনি সকল লোকের মাঝে একা, আলাদা হয়েছিলেন। বেচাকেনার হাটে সে-ও হয়তো তাঁর আর এক রকম মুদ্রা-দোষই!