উত্তম জাদুঘর

শতবর্ষটা খানিক বাতুলতাই। খাতায়-কলমে উত্তমকুমারের শতবর্ষ ঠিকই, কিন্তু আদতে সময়ের ঊর্ধ্বে উঠে যাওয়া কোনও ‘ফেনোমেনন’-কেই এরকম শতাব্দীর আগলে বেঁধে ফেলা যায় কি না, তা তাত্ত্বিকদের বিচার্য। ১৯৮০ সালের ২৪ জুলাই, কোনও এক কল্পবিজ্ঞান কাহিনির মতো, সময় থমকে স্থির হয়ে গিয়েছিল বাঙালির মননে। বাঙালি জানতে পেরেছিল, এভাবেই চলে যেতে হয়। ‘মহানায়ক’ শব্দটার সঙ্গে সেই যে একটা নির্বিকল্প স্থানকালহীন অবয়ব জড়িয়ে গেল, তা অন্তত, এই ৪৫ বছরেও, বদলানো গেল না। ৫৪ বছর বয়সে পৌঁছেছিলেন যখন, তখনই আস্তে আস্তে নায়কের আসন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছিলেন, পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করছিলেন। তাও, মৃত্যুর এত বছর পরেও ওই খ্যাতি, ওই ‘অরা’-র সামনে আর কেউ দাঁড়াতে পারল না এত বছরেও!

পৃথিবীর কোন অভিনেতার জীবনের শেষ সংলাপই তাঁর জীবনের বলা শেষ কথা হয়ে উঠেছে? বুকে ব্যথা, তাও শট দিচ্ছেন, সংলাপ দিচ্ছেন সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে। শেষ লগ্নে এসে হাত দিয়ে চেপে ধরলেন বুকের বাঁদিক। কালান্তক ধাক্কাটা তখন গিয়ে লাগছে হৃদযন্ত্রে। আর ফেরা হবে না ক্যামেরার সামনে। এমন একটা মৃত্যুর আগের মুহূর্ত আবিশ্বে আর কোন অভিনেতা পেয়েছেন? আর কোন শিল্পীর, এভাবে অভিনয়ের মধ্যেই মৃত্যুর পূর্বপট ‘ডকুমেন্টেড’ হয়েছে? চট করে মনে করা সত্যিই কঠিন।

আরও পড়ুন : কেবিন থেকে ক্যাফে, কীভাবে পাল্টে গেল কলকাতা? পড়ুন ‘চোখ-কান খোলা’ পর্ব ১২…

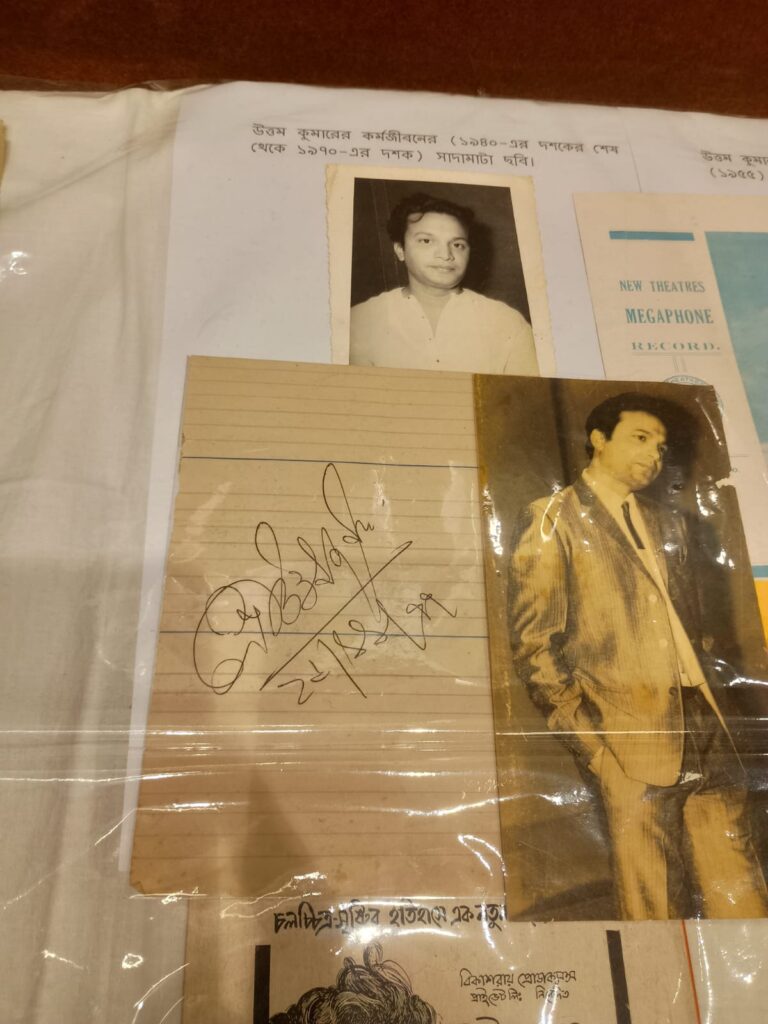

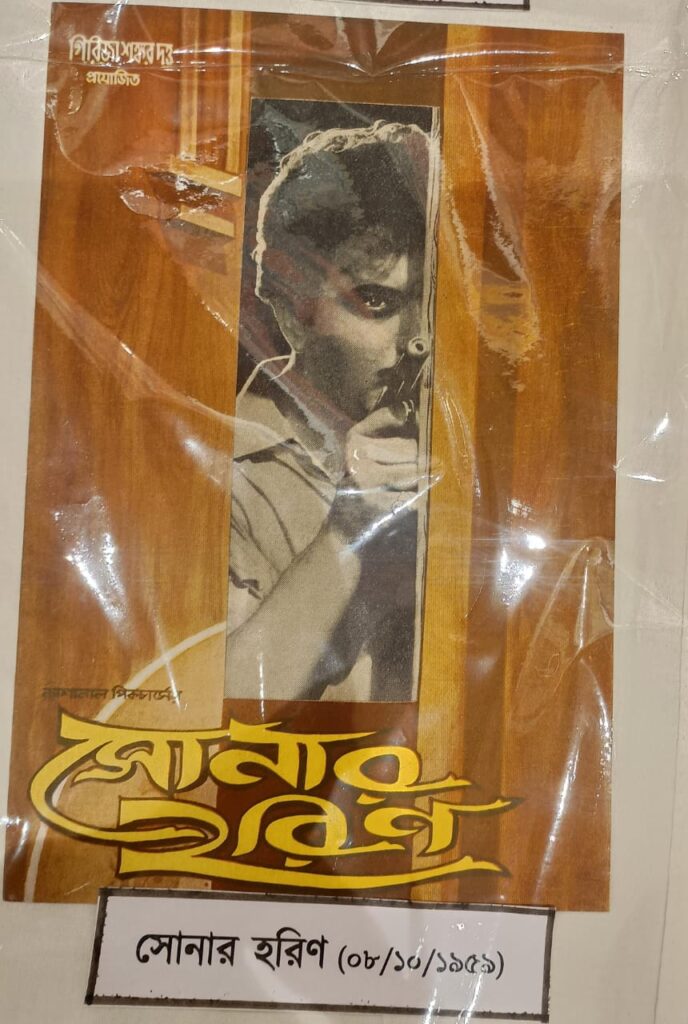

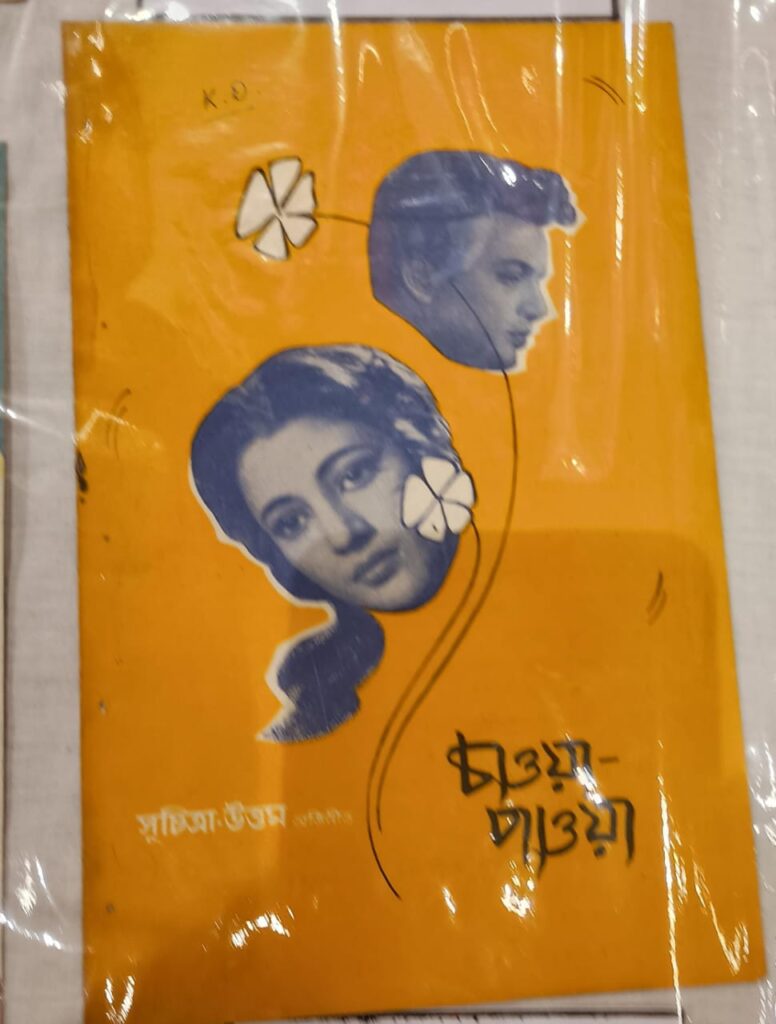

সেই ‘দৃষ্টিদান’ থেকে ‘ওগো বধূ সুন্দরী’ পর্যন্ত টানা যে অভিযাত্রা, প্রথমে টানা ব্যর্থতা, তারপর টানা সাফল্যের, তাতেই সোপান গড়া হয়ে গিয়েছে অনন্ত-র। সেই নায়কের জন্মশতবর্ষ মানে, তাঁকে উদযাপন করার আরও একটা অজুহাতমাত্র। সজল স্মৃতি থেকে লাজুক হাসির উত্তমকুমারকে বাঙালি একবার চেনার সুযোগ পেল নানা ‘এফিমেরা’-য়। ‘কলকাতা কথকতা’ ও ‘নেহেরু চিলড্রেনস মিউজিয়াম’-এর উদ্যোগে আয়োজিত ‘শুধুই উত্তম’ প্রদর্শনীতে উত্তমকুমার ছিলেন পোস্টারে, স্থিরচিত্রে, সইয়ে, চিঠিতে, পোশাকে, বুকলেটে, মায় ব্যবহৃত কাপপ্লেটেও। তাবড় সংগ্রাহকরা জোগাড় করেছেন মহানায়কের সঙ্গে জড়িত এই স্মারক চিহ্নগুলিকে। অপূর্ব সব পোস্টারে যেমন ‘সপ্তপদী’, ‘হারানো সুর’, ‘চাওয়া পাওয়া’ আছে, তেমন ‘দেশপ্রেমী’ বা ‘বন্দী’-ও হাজির, যেসব ছবি উত্তমকুমারের ততটা উদযাপিত ছবি নয়।

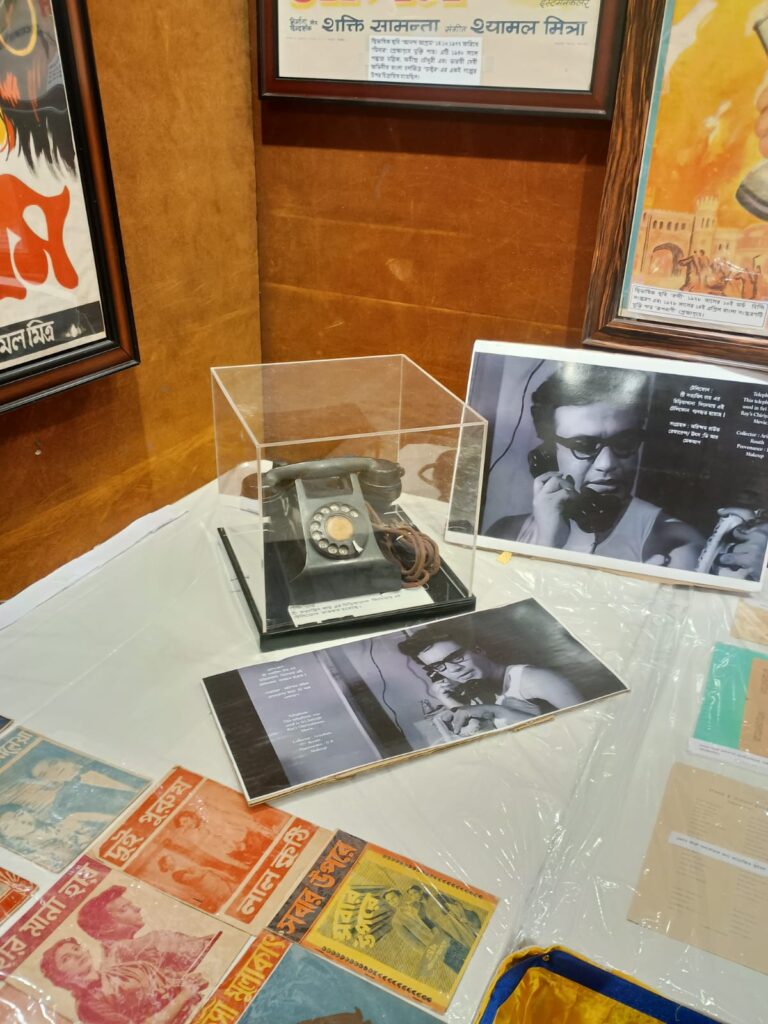

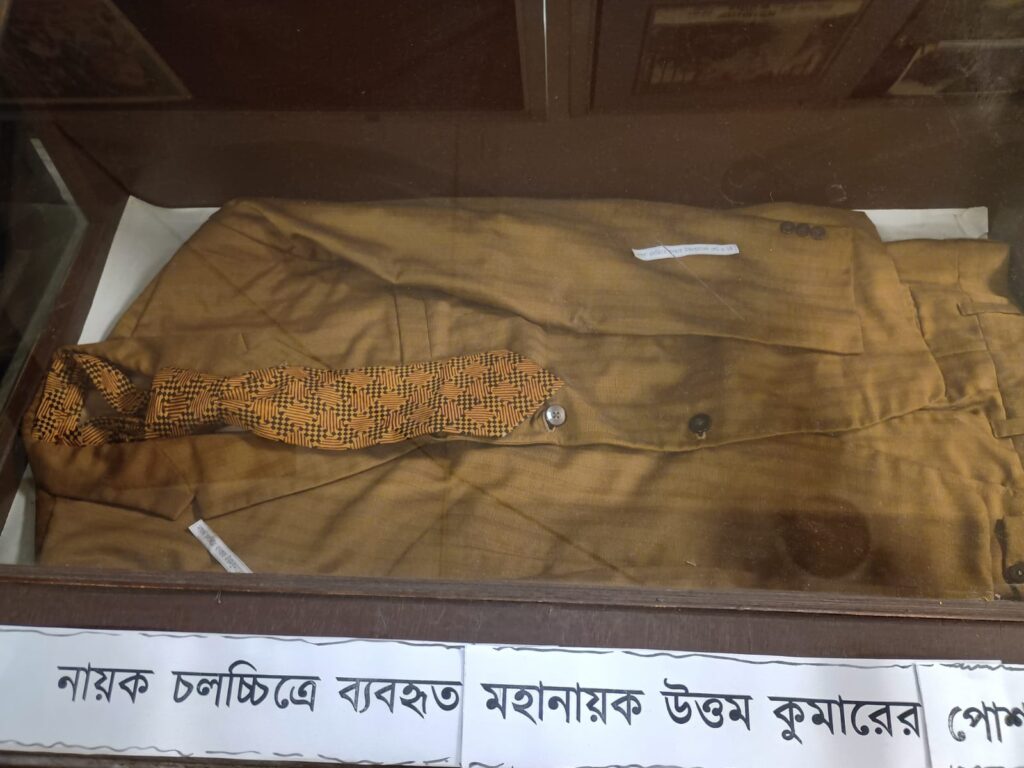

তাঁর নিজের সইয়ের পাশাপাশি সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় থেকে সুপ্রিয়া দেবী, তনুজা— কে না নেই সই-তালিকায়! তার পাশেই কোথাও হয়তো চকচক করছে ‘চিড়িয়াখানা’-য় উত্তমকুমারের ব্যবহার করা টেলিফোন, যে ফোন একহাতে ধরে, আরেকহাতে তিনি মসৃণভাবে ধরেছিলেন বেবি পাইথন। ‘নায়ক’-এর সাদা-কালোতে উত্তমকুমারের ব্লেজারের সোনালি রংটা যেমন চেনা যায় না, কিন্তু এই প্রদর্শনীতে জ্বলজ্বল করছে সেই পোশাক। একের পর এক স্থিরচিত্রে একেবারে অচেনা উত্তমকুমার। কোথাও ‘নবদিগন্ত’-র খাকি উর্দি ও ফ্রেঞ্চকাট, তো কোথাও ‘অবাক পৃথিবী’-র ফিল্ম স্টিলে গেটের মাঝখান থেকে উঁকি মারা চেহারা! ছবিগুলোর কোয়ালিটি চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। না-হওয়া ছবিগুলোর— ‘কোথায় পাবো তারে’, ‘আনন্দ সংবাদ’ (উত্তমকুমার ও রাজ কাপুর, ‘আনন্দ’-এর বাংলা) ইত্যাদি— বিজ্ঞাপন শোভা পাচ্ছে একদিকে। অন্যদিকে নীহাররঞ্জন গুপ্তর লেখা ‘মায়ামৃগ’-র চিত্রনাট্যর প্রথম খসড়াও সেখানে উপস্থিত।

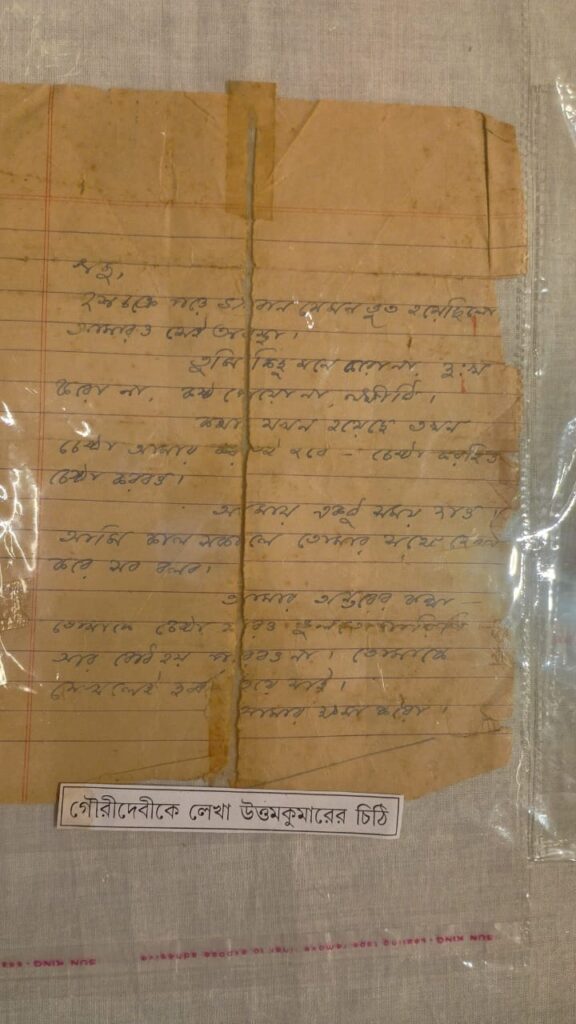

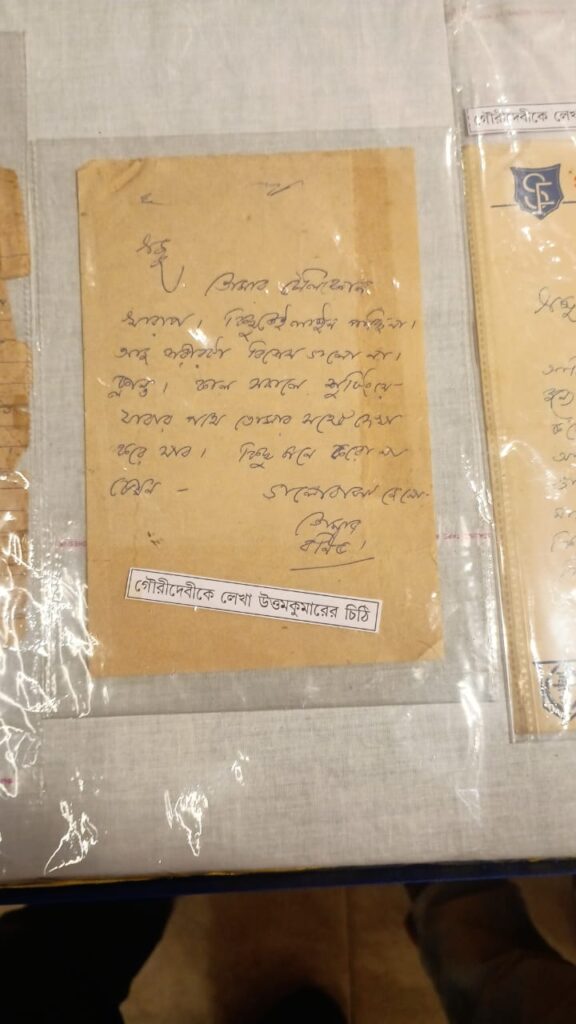

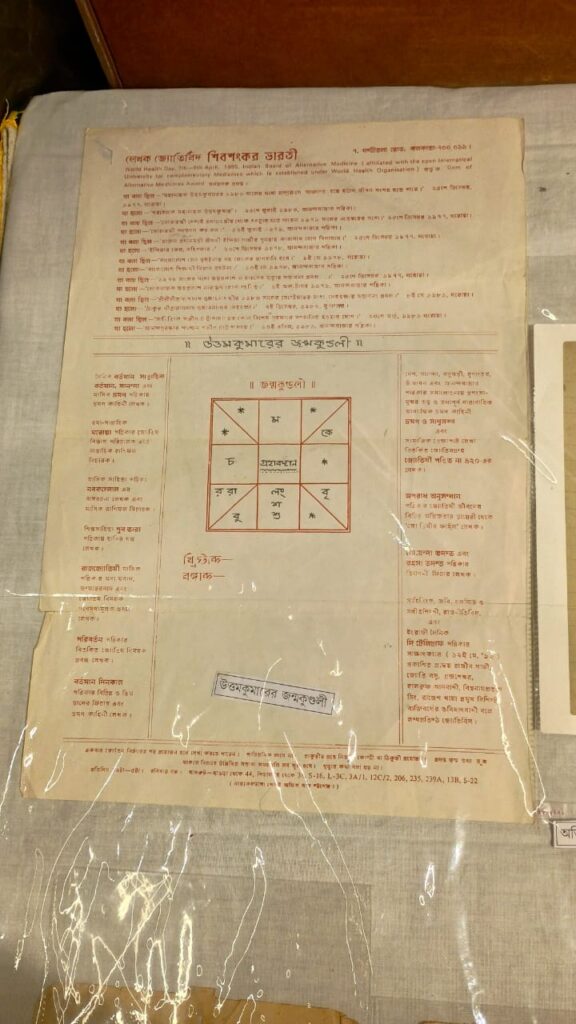

আরও অজস্র সম্ভারের মধ্যে উত্তমকুমারের জন্মকুণ্ডলী যেমন আছে, তেমনই গৌরীদেবীকে লেখা (কোন সময়ের, তা স্পষ্ট নয়) একরাশ চিঠিতে ক্ষমাপ্রার্থনা ও প্রেমের সে আশ্চর্য এক মিশেল! কোনও চিঠি আবার প্রোডাকশন হাউজের লেটারহেডে লেখা। ‘নায়ক’-এর পর সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে বার্লিনে গিয়ে বলছেন, ‘আর ভালো লাগছে না। সারাদিন খালি ছবি দেখা, পার্টীতে যাওয়া, মদ খাওয়া। আর ভালো লাগছে না! সত্যিই!’

উত্তমকুমারকে নিয়ে একরাশ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা যেমন উপস্থিত, তেমনই খবরের কাগজে উত্তমকুমারের মৃত্যুসংবাদের একপাশে হয়তো বিনয় ঘোষের মৃত্যুসংবাদ, শিয়ালদহে গোলমাল থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্বের অশান্তি—সময়ের ক্রনিকলটা স্পষ্টভাবে ধরা আছে।

শেষত চোখে পড়ল কয়েকটি টিকিট। মিনার, প্যারাডাইস, সোসাইটি-র। এক সংগ্রাহক শৌভিক মুখোপাধ্যায় জানালেন, এক উকিলের ভেঙে পড়তে চলা বাড়ি থেকে পাওয়া এই সিনেমার টিকিটগুলোর পিছনে হিসেব লেখা থাকত। এমন একখানা সময় উত্তমকুমারের সঙ্গে চলে গিয়েছে। তার আর কোনও সারল্য, কোনও মাধুর্য বোধহয় অবশিষ্ট নেই। রয়ে গিয়েছেন, এই প্রদর্শনীর নামের মতোই, ‘শুধুই উত্তম’।