তাহাদের কথা

দুপুর গড়িয়ে সূর্য বিকেলের কোলে ঢলছে। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সিলিং ফ্যান নেই৷ বৈশাখের দুর্জয় গরমে একটা ব্যাটারিচালিত টেবিল ফ্যানই ভরসা। সে আর কতক্ষণ চলে— মেরেকেটে ঘণ্টা তিন। আর আউটডোর চলে পাঁচ-ছ’ঘণ্টা। একদল তরুণী তাদের সন্তানদের নিয়ে দেখাতে এসেছে। কারও বয়স পঁচিশ, কেউ মেরেকেটে ত্রিশ-বত্রিশ। দুপুরে খাওয়ার অভ্যেস সেই ইন্টার্নশিপের সময় থেকেই চলে গেছে। সকালের পরে সেই বিকেলের খাবার, আউটডোর শেষ হলে। মাঝে সময় পেলে সামান্য চা-বিস্কুট বা বাপুজি কেক।

টেবিলের সামনে শক্তপোক্ত চেহারার যে শ্যামাঙ্গী তরুণী এসে দাঁড়াল, তার নাম পাঁচ বছর পরে মনে নেই আজ আর। কিছুক্ষণ আগে তাকে ও তার পুত্রকে প্রেসক্রিপশন করে ওষুধ হাতে দিয়েছি৷ গ্রামীণ ডিসপেনসারিতে নার্স বা কম্পাউন্ডার থাকে না সবসময়। কোথাও আবার গ্রামীণ নার্সই চালান, ডাক্তার থাকে না। তো মেয়েটি প্রেসক্রিপশন নিয়ে বাড়ি থেকে ঘুরে, ফিরে এসেছে আবার।

—দিদি সেই কখন থেকে কাজ করচ, খাবে না?

—না না, একেবারে বাড়ি গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে খাব।

—না, তা হবে না৷ আমি বাড়ি থেকে ভাত-ডাল এনে দিচ্চি টিপিন কৌটোয়। তুমি খাও। বাইরে যারা বসে আচে, তারা খানিকখুন বসে থাউক।

মেয়েটি বেশ নেত্রী গোছের ভঙ্গিমায় বাইরে উসখুস করা জনতার দিকে কটমট করে তাকায়। আমি বলি, ‘না গো বাবু, আমি ভাত খাই না এ-সময়ে।’

—তবে কী খাও? রুটি, পাঁউরুটি, মুড়ি— এইসব?

—হ্যাঁ, তা খাই।

—তবে পনেরো মিনিট অপেক্ষা করো। আমি আসচি রুটি-বেগুনভাজা নিয়ে।

আমি যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হয়ে খেতে পারব না, এটা আরও বেশ কয়েকবার বোঝানোর পর সে ক্ষান্ত হয়।

রোগী তো কতই আসে। মহিলা, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ। মেয়েদের কাছ থেকে যে আন্তরিকতা পেয়েছি সময়ে-অসময়ে, তার কাহিনি পৃথকভাবে উল্লেখ না করলেই নয়। মেয়েরা মানে শুধু রোগী নয়, মহিলা নার্স, মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী, মহিলা সুপারভাইজার— সকলেই।

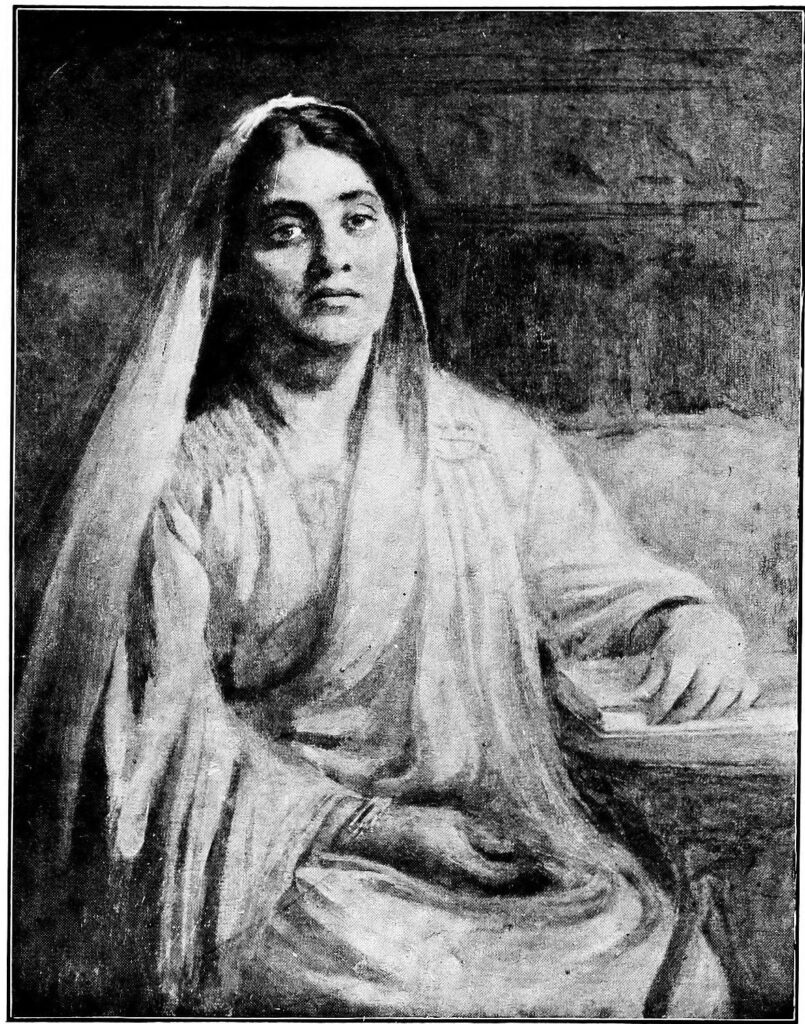

অবলা দাশ (বসু) যখন ডাক্তারি পড়ার সিদ্ধান্ত নেন, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে তখন মেয়েদের পড়ার সুযোগ ছিল না। মাদ্রাজে সেই সুযোগ ছিল, ফলে অবলা সেখানেই যাবেন মনস্থির করেন। তাঁর বাবা দুর্গামোহন দাশ ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম হোতা, এবং নারীশিক্ষা বিষয়ে প্রগতিশীল। কিন্তু মেয়েকে এত দূরে পাঠানোর ব্যাপারে মা ব্রহ্মময়ী দেবী ও পিতা দুর্গামোহন— উভয়েই কিছুটা নিমরাজি ছিলেন। এমতাবস্থায় উৎসাহ জোগান অবলার পিতৃবন্ধু ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। অবলাকে তিনি বুঝিয়েছিলেন, মেয়েরা নিজেদের অসুস্থতার কথা যতদিন না নিজে মুখে এসে বলতে পারবে, ততদিন বাংলার সার্বিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে না— আর এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন বাঙালি মেয়েরা ডাক্তারি করতে আসবে। বেঙ্গল গভর্নমেন্টের সাম্মানিক বৃত্তি নিয়ে ১৮৮২ সালে অবলা পাড়ি দিয়েছিলেন মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজের উদ্দেশে। বস্তুত, বাঙালি মেয়েদের মধ্যে প্রথম ডাক্তারির ছাত্রী ছিলেন অবলা। পরিতাপের বিষয়, বারবার অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে দু’বছর পর কোর্স শেষ না করেই বাংলায় ফিরে আসতে হয়েছিল অবলা বসু-কে। অবলার মাদ্রাজে যাওয়ার ঠিক এক বছর পরে, অর্থাৎ, ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় বেথুন কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করার পর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়তে যান। সে পথও কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। পুরুষ সহপাঠী ও পুরুষ শিক্ষকদের বিরূপ মন্তব্য অতিক্রম করে কাদম্বিনী হয়ে ওঠেন বাংলার প্রথম প্র্যাকটিসিং ফিজিশিয়ান। তারও এক দশক পরে (১৮৯৪) উনিশ শতকের আরেক বিদূষী হৈমবতী সেন-কে বঙ্গসমাজ এক উল্লেখযোগ্য নারী-চিকিৎসক হিসেবে পেয়েছিল৷ আবারও উল্লেখ করতে চাই, এঁদের শিক্ষা ও পেশার যাত্রাপথ কখনওই সহজ ছিল না। কিন্তু ডাক্তার মহেন্দ্রলাল যে কথাটি বলেছিলেন, আজ প্রায় দেড়শো বছর পরেও তা অনেকাংশে সত্যি।

উপমহাদেশের মহিলারা অনেকেই মহিলা ডাক্তারদের কাছে দেখাতে একটু বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন আজও, এ-কথা গত পনেরো বছরের চিকিৎসক-জীবনে প্রত্যক্ষভাবে দেখেছি। কেউ কেউ নিজেই মহিলা ডাক্তারের কাছে আসেন। কাউকে পুরুষ চিকিৎসকের কাছে ব্যক্তিগত সমস্যা— যেমন স্ত্রী-রোগ বা অর্শের মতো ব্যাধির চিকিৎসা করতে তাঁদের পরিবার অনুমতি দেয় না, তাই তাঁরা মহিলা চিকিৎসক খোঁজেন। কিংবা সরকার ও এনজিওগুলোর পক্ষে থেকে যেসব সচেতনতামূলক প্রচারসভা হয়, সেখানেও নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ে মহিলা চিকিৎসকরা বক্তব্য রাখলে আপামর মহিলাদের মধ্যে তার প্রভাব সুদৃঢ় হয়। প্রাথমিকভাবে বায়োলজিক্যাল কারণেই একজন মেয়ে বক্তব্য রাখলে, তার প্রতি আরও অনেক মেয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠে।

এক দশক আগের এক অনভিপ্রেত ঘটনার কথা বলি। তখন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার একটি ব্লকে মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে কর্মরত। ওই ব্লকেরই অধীনে একটি প্রত্যন্ত গ্রামে দু’জন স্বাস্থ্যকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে গেছি। উদ্দেশ্য— পরিবার পরিকল্পনার সচেতনতা প্রসার। একটি সংখ্যালঘু পাড়ায় অনিয়ন্ত্রিতভাবে শিশুদের জন্ম হচ্ছে, তাই কমবয়সি বিবাহিতা মেয়েদের গিয়ে ফ্যামিলি প্ল্যানিং বোঝাতে হবে। অর্থাৎ, ষোলো-সতেরোয় যদি বিয়ে হয়েও যায়, আঠারোর আগে বাচ্চা নেবে না, দু’টি সন্তানের মধ্যে ন্যূনতম চার-পাঁচ বছরের ব্যবধান রাখবে— ইত্যাদি। একটি বাড়ির দাওয়ায় রাখা চেয়ারে বসে আমি বক্তব্য রাখছি, পাশে দুই সংখ্যালঘু স্বাস্থ্যকর্মী, আর সামনে পাঁচ-ছ’টি অল্পবয়সি মেয়ে। তারা সকলেই মন দিয়ে শুনছে, এবং কেউ কেউ নিজেদের সমস্যার কথা বলছে।

কাউকে পুরুষ চিকিৎসকের কাছে ব্যক্তিগত সমস্যা— যেমন স্ত্রী-রোগ বা অর্শের মতো ব্যাধির চিকিৎসা করতে তাঁদের পরিবার অনুমতি দেয় না, তাই তাঁরা মহিলা চিকিৎসক খোঁজেন। কিংবা সরকার ও এনজিওগুলোর পক্ষে থেকে যেসব সচেতনতামূলক প্রচারসভা হয়, সেখানেও নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ে মহিলা চিকিৎসকরা বক্তব্য রাখলে আপামর মহিলাদের মধ্যে তার প্রভাব সুদৃঢ় হয়। প্রাথমিকভাবে বায়োলজিক্যাল কারণেই একজন মেয়ে বক্তব্য রাখলে, তার প্রতি আরও অনেক মেয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠে।

আধঘণ্টা পেরনোর পর আচমকা দেখি, দূর থেকে কয়েকজন প্রৌঢ়া মহিলা ও কমবয়সি কিছু পুরুষ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। দু’জনের হাতে আবার দা ও কাস্তে। কিঞ্চিৎ ভয় হল৷ স্বাস্থ্যকর্মী দিদিরা বললেন, ‘ম্যাডাম আমরা দেখছি।’

একজন কমবয়সি পুরুষ, হাতে দা, সরাসরি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি আমাদের বাড়ির বউদের কী বোঝাচ্ছেন? বাচ্চা না নিতে? আপনি বলার কে, আমাদের বাড়ির বউরা বাচ্চা নেবে কি নেবে না!’

আমার বয়সও তখন বেশ কম। তবু দৃঢ়ভাবে বললাম, ‘সরকার যে কাজ আমাকে দিয়েছে, তা তো করতেই হবে ভাই।’

পাশ থেকে এক প্রৌঢ়া, সম্ভবত এই মেয়েগুলোর কারও শাশুড়ি, বললেন, ‘আমাদের বাড়ির বউদের বাচ্চা বন্ধ হওয়ার বড়ি দেওয়া চলবে না।’

স্বাস্থ্যকর্মীরা যেহেতু ওঁদের পূর্বপরিচিত, তাই এবার একটু চোটপাট করেই বললেন, ‘যে যার বাড়ি চলে যাও। ম্যাডামকে নিজের কাজ করতে দাও।’

কেউ বাড়ি গেলেন না৷ তাঁদের বক্তব্য, যা হবে, আমাদের সামনে হবে। আমি আবার কন্ট্রাসেপটিভ পিল, কপার-টি, লাইগেশন, ভ্যাসেকটোমি ইত্যাদি বোঝাতে লাগলাম। দেখলাম, কড়া পাহারা চলছে, যাতে ওষুধ না দেওয়া হয়।

একটি কমবয়সি মেয়ে ফিসফিস করে বলে গেল, “আমি ‘কপাটি’ পরতে যাবো, আমার শাশুড়িকে বলবা না।” তার একটি সন্তান আছে। এখনই আর বাচ্চা নিতে চায় না।

প্রচেষ্টার সমস্তটাই যে বিফলে যায়, এমন তো নয়।

একদিকে যেমন দেখেছি সংখ্যালঘু আশাকর্মীকে তাঁর বর প্রত্যেকদিন কর্মস্থলে এসে টিফিন দিয়ে যান, আবার এও দেখেছি যে, পঞ্চায়েত সমিতির ইলেক্টেড মহিলা মেম্বারকে তাঁর বর মোবাইল ফোন পর্যন্ত ব্যবহার করতে দেয় না। এমন বৈপরীত্য এই বাংলার বুকেই বিদ্যমান।

কেবলমাত্র একজন ‘মহিলা’ চিকিৎসক হওয়ার সুবাদে এইসব মেয়েগুলোর কারও কারও জীবনের গল্প শুনতে পাই। আমারই বয়সি একটি মেয়ে— স্বচ্ছল পরিবারের। গ্র্যাজুয়েশন শেষ হওয়ামাত্র বাড়ি থেকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হল অদূরবর্তী গ্রামে। মেয়েটি চেয়েছিল এমএ পড়তে। তার মা-বাবা জানাল, যা পড়ার, বিয়ের পর বরের অনুমতি নিয়ে পড়বে।

বিয়ের এক বছর পেরতে না পেরতেই কোলে কন্যাসন্তান। শিশুর দু’বছর বয়স হলে মেয়েটি সাহস করে জানাল, সে এমএ পড়তে চায়। তার শ্বশুরমশাই তাকে রোজ বাইরে বেরনোর অনুমতি দিল না। সে অনুরোধ করল মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অনুমতি দিতে। তাও পেল না। কারণ তার ‘স্বামী’ তখন পুত্রসন্তানের জন্য ব্যাকুল। স্পষ্ট ভাষায় মেয়েটিকে জানিয়ে দেওয়া হল, ছেলে যদি না হয় তাহলে যেন বাপের বাড়ি চলে যায়।

মেয়েটির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। গত চার বছরে সে কেমন আছে, জানার সুযোগ হয়নি আর।

সরকারি প্রকল্পের সাইকেলে স্কুল যেতে যেতে কবে যেন একটি নবম শ্রেণির মেয়ে ওই সাইকেলে চড়েই পালিয়ে যায় বিয়ে করবে বলে। পাত্রও নাবালক। তারই স্কুলের একাদশ শ্রেণি। থানা-পুলিশ হয়, মেয়ের বাবা-মা স্কুলে আসে প্রধান শিক্ষককে অভিযোগ জানাতে। কিন্তু গ্রামে একবার বিয়ে হয়ে গেলে সে বিয়ে ভাঙার দুঃসাহস পুলিশ বা শিক্ষক কেউই দেখাতে চান না। আমি তখন গিয়েছি অ্যাডোলেসেন্ট প্রোগ্রামের প্রচারে। বয়ঃসন্ধির মেয়েদের মেন্সট্রুয়াল হাইজিন বোঝানো, অ্যানিমিয়ার জন্য আয়রন ট্যাবলেট আর অ্যাবেন্ডাজোল (কৃমির ওষুধ) কীভাবে খেতে হবে হাতে ধরে শিখিয়ে দেওয়া— এইসব। দেখি প্রধানশিক্ষকের ঘরে কিশোরীটি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শাঁখা। হেডস্যার বললেন, ‘বিয়ে যখন করেই ফেলেছিস আর কী বলব বল। শুধু স্কুলে আসাটা বন্ধ করিস না।’ সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, ‘আর উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার আগে বাচ্চা নিস না।’ মেয়েটি অনেকখানি ঘাড় নেড়ে ক্লাসের দিকে এগোল। প্রধানশিক্ষক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘এই তো অবস্থা ম্যাডাম। আপনি-আমি আর কতটুকু করতে পারি।’ বছর পেরিয়েছে। সেই ব্লক ছেড়ে অন্য ব্লকে গেছি। কিশোরীও সরে গেছে মাথার ভিতর থেকে।

এভাবে স্লাইড শোয়ের মতো ওরা আসে-যায়। কোনও কোনও গল্প আশা জাগায়। অধিকাংশই সিপিয়া টোনের মতো মলিন— আশাহত করে। নারীর ক্ষমতায়ন ব্যাপারটা একমুখী নয়। দু’পা এগিয়ে যাওয়া ও তিন পা পিছোনো প্রায়শ সমান্তরালভাবে ঘটে। ওই পিছিয়ে পড়ার মুহূর্তে দম ধরে রাখতে হয়— যত বয়স বাড়ছে, শিখছি৷ একজন সিনিয়র স্বাস্থ্যকর্মী দাপটের সঙ্গে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেন, আবার তিনিই সকলের অনুপস্থিতিতে আমাকে প্রশ্ন করেন, ‘বিয়ে হয়ে গেছে তাও সিঁদুর না পরে আইবুড়ো সেজে ঘোরেন কেন?’ ধীর গলায় তাকে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আমার-শরীর-আমার-অধিকারের তত্ত্ব বোঝাতে হয়। কখনও কিছুই না বলে হেসে চলে যাওয়া। এটুকু বুঝতে শেখা, যে ঘরে-বাইরে সেও কোনও না কোনও অবদমনের শিকার, আর্থিক স্বাবলম্বিতা সত্ত্বেও যার বিরুদ্ধে সে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি।