সাক্ষাৎ বর্ষা যেন— ঘোলাটে, ঘনঘোর। দৃষ্টি কার্যত অকেজো। চেয়েও বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখতে পাচ্ছি না, কারা এসে বসেছে পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকানে… জলে আবছা ঠেকছে বুলবুলিদের ছাত-বাগানের টবে, আধফোটা কাঠগোলাপের গোছাটা।

মাসকয়েক আগের কথা। ঝোঁকে, ‘অনুভব’ (১৯৭১) দেখতে বসেছি। ছবির ঠিক মাঝামাঝি, জলতরঙ্গের ঠুং- ঠাং। আচমকাই ফিকে হয়ে এল গল্পের আদল, সঞ্জীব কুমারের উজ্জ্বল রং, তনুজার মায়াময় চাহনি। শ্রুতি আমাকে গিলে ফেলল, অবলীলায়, অনায়াসে। অখণ্ড তার চরাচরে, ঘূর্ণির মতো, ফিরে ফিরে বেজে চলল বর্ষা সাক্ষাৎ— আশ্চর্য, ঝিমধরানো কণ্ঠ— ‘মুঝে জান না কহো মেরি জান।’ গানের শেষ অংশে, মৃদু, সংযত, দ্বিধাগ্রস্ত, অথচ প্রেমের মধুমাখা হাসির শব্দ। কঠিন, কোমল জলের শব্দ। অবিরাম, অবারিত। বাকি ছবিটা আমি আর দেখেই উঠতে পারলাম না। তাই স্বাভাবিক বোধহয়।

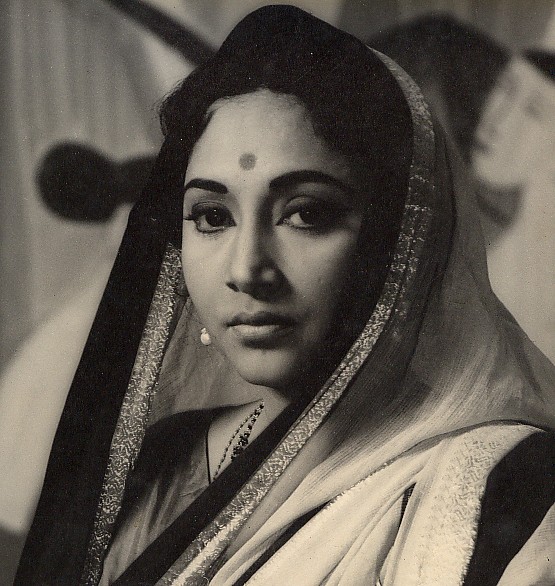

মৃত্যুর ঠিক একটা বছর আগেই, ‘অনুভব’-এ এই গান গেয়েছিলেন ‘গীতা’। আশা-লতাপ্রিয় বাঙালির ‘ঘরের মেয়ে’, বাঙালিরই ‘ফেলে আসা স্বর্ণযুগ’-এর বিরল প্রতিভা, অন্যতম উজ্জ্বল প্লেব্যাক কণ্ঠসংগীতশিল্পী, গীতা দত্ত। হ্রস্বতম আয়ুই একরকম। জন্মেছিলেন ১৯৩০ সালে, ফরিদপুরে। ৪২ বছরের জীবন। এতটুকু জীবনেই, নিজের শিল্পীসত্তাকে বজায় রাখতে দীর্ঘ, জটিল সংগ্রাম। একটা মানচিত্র পেরিয়ে, আরও একটা মানচিত্রের দিকে হাঁটতে হয়েছিল কাঁচা বয়সেই ওদেশ থেকে এদেশ। বাড়ি কোথায়? নতুন বাড়ি? বম্বে। বম্বেই তাকে হাঁটার জন্য দিয়েছিল ছিমছাম সমুদ্রতট। তারই সমান্তরালে, স্টারডমের জমকালো একটা সড়কও। হেঁটেছিলেন। খুব হেঁটেছিলেন। পরচর্চাপ্রবণ জনতার একাংশ, ‘ভাড়াটে লেখক-সাংবাদিক’-এর ঘাড়ে বন্দুক রেখে, সেই হাঁটার পরিবর্তে, বড় করে দেখেছেন, দেখিয়েছেন শিল্পীর ‘পা হড়কে যাওয়া’-র মুহূর্তগুলোকেই। আজও দেখেন, দেখান।

আরও পড়ুন: গুরু দত্তর ছবিতে ট্র্যাজেডি হয়ে উঠেছিল মহৎ! লিখছেন কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়…

যে-সময়ের কথা হচ্ছিল, সে-সময় গীতা দত্ত বম্বেতে এসে বাসা বাঁধেন, মা-বাবার সঙ্গে। বলা বাহুল্য, বম্বে ‘মুম্বই’ হয়ে ওঠেনি তখনও। গীতা দত্ত তখনও গীতা ‘রায়’— কৈশোরে মন দিয়ে তালিম নিচ্ছেন গানের। বিশেষত, ঠুংরি-ভজন। মেয়েরা তখনও সুরকে পেশা করার কথা মোটে ভেবে উঠতে পারছে না চট করে। ভাবলেও, তাই নিয়ে নানা প্রশ্ন, বিচার-বিশ্লেষণ, সংশয়-সন্দেহের সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাদের। এমনই সময়, কিশোরী গীতার কণ্ঠ অংশত কাকতালীয়ভাবেই পৌঁছল গিয়ে সুরকার হনুমান প্রসাদের কানে। প্রতিভাকে চিনে নিলেন তৎক্ষণাৎ। ‘ভক্ত প্রহ্লাদ’-এর (১৯৪৬) দু’টি গানে, দু’টি লাইন গেয়ে, গীতাও রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিলেন সকলকে। সুরকার শচীনদেব বর্মনকেও। সেই শুরু হল নতুন একটা অধ্যায়— অন্তরালের জাল ছিঁড়ে, তিনি হয়ে উঠলেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী। প্রথম বড় সুযোগ, ১৯৪৭ সালে ‘দো ভাই’ ছবিতে, ‘মেরে সুন্দর সপনা বিত গয়া’। সামান্য টেনে গাওয়া ‘বিত’ শব্দটিই যেন তাঁকে হিন্দি, বাংলা দু’টি ভাষার চলচ্চিত্রজগতে অনায়াসে জায়গা করে দিয়েছিল, এমনটা আমার মনে হয়। দু’টি ভাষাতেই সমান সাবলীল ছিলেন। শুনেছি, উর্দুও জানতেন চমৎকার।

সেই থেকে একের পর এক গানের জন্ম হতে থাকে। যে-সমস্ত গানের টান বয়ে বেড়াচ্ছে আজও কেউ কেউ, আমিও যেমন। ভিন্ন ভিন্ন সুরকারের তানে, তালে— গীতার কণ্ঠে। অধিকাংশই ‘সুপারহিট’। সেইসব কালজয়ী কিছু গান ফিরে দেখব, নারীকণ্ঠের বহুস্তরীয় রাজনীতিকে চিনতে, বুঝতে, ঝালিয়ে নিতে।

হিন্দি চলচ্চিত্রে গাওয়া গানের তালিকা আগে রাখছি, কারণ গাইতে শুরু করেছিলেন হিন্দি চলচ্চিত্রেই প্রথম। যে গায়িকা মিঠা, ভক্তির, কখনও কিঞ্চিৎ চঞ্চল, কখনও আত্মায় অনুনয়মাখা প্রেমের, খুব বড়জোর বিষাদের গান গাইবেন বলেই ধরা হয়েছিল, ‘তদবির সে বিগড়ি হুয়ি তকদির’ (‘বাজি’, ১৯৫১) গাইলেন শচীনদেব বর্মনের সুরে, আবারও। ক্যাবারে গায়িকার গান। চিরাচরিত ‘সাবমিশন’-এর ছবি পেরিয়ে, চাতুর্যহীন, অথচ ক্ষুধা বাড়ানো সাহসের গান। সীমা পার। ১৯৫৪ সালের ও. পি. নাইয়ারের করা সুরে, ‘আর পার’ ছবির ‘বাবুজি ধীরে চল না’, সঙ্গে সঙ্গে, ‘ইয়ে লো ম্যায় হারি পিয়া’— দুটো গানেই, ঠিক যতখানি, যতটুকু নাটকীয়তা, যে ভঙ্গিমায় প্রকাশ পাওয়া উচিত হত, ততখানিই পেয়েছে। ততটুকুই। খিলখিল হাসির ফাঁকে ফাঁকে, পুরুষের দৃষ্টির প্রতি কী তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ! অপূর্ব জৌলুসের, উচ্ছ্বলতার খেলা— আরও একটা নতুন খড়ের কাঠামো।

বিরহের গানের বিশ্লেষণ হয় না, শব্দের অপচয়— ১৯৫৫ সালের ‘মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ৫৫’ ছবিতে ‘ঠান্ডি হাওয়া কালি ঘাটা’ (সুর: ও. পি. নাইয়ার) পাশাপাশি, ‘শারত’ (১৯৫৪) ছবির ‘না ইয়ে চাঁদ হোগা’ (সুর: হেমন্ত কুমার)। মধ্যে মধ্যেই, এই দুটো গান পাশাপাশি শুনি, আর ভাবি, একই শিল্পী, একই মানুষ এমন দুটো গান গাইলেন কী করে, অল্পই সময়ের ব্যবধানে? তারপর ভাবি, একই শিল্পী, মানুষ, তাই তো এমন দুটো গান গাইলেন, গাইতে পারলেন, মাঝে লম্বা একটা বিশ্রামের দাবি না রেখেই।

ইতিমধ্যে, ভক্তিসংগীতের সঙ্গে গীতার অন্তরের যোগের কথা বলেছি একবার। ‘পেয়াসা’ (১৯৫৭) ছবিতে ‘আজ সজন মোহে অঙ্গ লাগালো’ তাই কি গাওয়া সম্ভব হল সহজেই? ‘আমি’-কে না ভাসিয়েছে যে, তাঁর কণ্ঠে কি এই গান খেলবে সমান স্বচ্ছন্দে?

১৯৫৯ সালের ‘কাগজ কে ফুল’ ছবির ‘ওয়াক্ত নে কিয়া কেয়া হসিন সিতম’— সময়-দগ্ধ প্রেমের কবিতা। কবিতা সকলে গাইতে জানে না। গীতা জানতেন যে, সে-বিশ্বাস সুরকারের যেমন ছিল, কাইফি আজমিরও ছিল বোধহয়। এছাড়া, আরেকটা হিন্দি গানের কথাই উল্লেখ করব। ১৯৬২ সালে, ‘সাহেব বিবি ঔর গুলাম’ ছবির ‘না যাও সাঁইয়া’ (সুর: হেমন্ত কুমার) উন্মাদ, গহিন অভিলাষ, তারই সঙ্গে সঙ্গে, সংযমের প্রচ্ছন্ন, দৃঢ় প্রকাশ। কারও কারও বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষার মধ্যে, সংযম থাকা আবশ্যক— প্রেমে সংযম একধরনের মাধুর্য আনে। গীতা দত্তের গলায় আকাঙ্ক্ষা, সংযম, আকুতি, আবেগের সমান বিস্তারই তাঁকে কি ঈর্ষার পাত্রী করে তোলেনি সমসাময়িক শিল্পীদের কাছে কখনও কখনও?

এবার আসছি বাংলায়। ১৯৫৭-র ‘হারানো সুর’ ছবিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে ‘তুমি যে আমার’— নায়িকা সুচিত্রা। ব্যক্তিগতভাবে, এ-গান আমার তেমন পছন্দের নয়। এরপর যে গানগুলোর নাম লিখছি, সেইসব গানই পছন্দের। সে-বছরই ফের, নচিকেতা ঘোষের সুরে, ‘পৃথিবী আমারে চায়’ ছবিতে ‘নিশিরাত বাঁকাচাঁদ আকাশে’— নায়িকা বদল হয়নি। এরপর ১৯৫৮-তে ‘ডাকহরকরা’-য় সুধীন দাশগুপ্তর সুরে, ‘কাচের চুড়ির ছটা’। তিনটি গানেই গীতার কণ্ঠে প্রেমের রূপ আলাদা আলাদা। প্রথমটিতে, নিজেকে মুছে ফেলা, গ্যাদগ্যাদে আত্মসমর্পণ, যাকে ভক্তিভাবের আসনে বসানো বিচক্ষণ না-ও হতে পারে। দ্বিতীয়টি স্বপ্নালু হলেও, প্রতিরোধও কি নেই কণ্ঠের খেলায়? আছে। চাহিদার স্বীকৃতিসমেত। এর আগে যে ‘সংযম’-এর কথা বলছিলাম, সেই সংযমের থেকে চরিত্রগতভাবে ভিন্ন। শেষ গানে, আত্মসমর্পণের লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া হয়তো যায় না, প্রেম তবুও তো পাওয়া যায়। সঙ্গে ছলনার হিম্মতও। আস্ত একটা বৃত্তই তো হল। হল না?

‘ইন্দ্রাণী’ (১৯৫৮) ছবিতে ‘ঝনক ঝনক কনক কাঁকন’। ছন্দ আমি ভাল মেলাতে পারি না, তাই চেষ্টা করি না, কিন্তু ছন্দের প্রতি আমার দুর্বলতা প্রবল। সে দুর্বলতা আছে বলেই আরও মনে হয়, গভীর ছন্দবোধ, ছন্দে কঠিন দখলদারি না থাকলে, অমন গান কিছুতে গাওয়া সম্ভব নয়। ছন্দের দ্যুতিতে ঢাকা পড়েনি দুর্বার উচ্ছ্বাস, বিদ্রোহ, অথবা কোমল প্রেম— অবাক করাই বটে! ওই ছবিতেই, হেমন্তের সঙ্গে ‘নীড় ছোট ক্ষতি নেই’— দু’কণ্ঠে একটি ঘর বাঁধা, প্রণয় সফর। ‘হসপিটাল’ (১৯৬০) ছবিতে, অমল মুখোপাধ্যায়ের সুরে ‘এই সুন্দর স্বর্ণালি সন্ধ্যায়’— আমি ভাবি, বিকেলের গান। ভরসার গান। শুনে, বার্গম্যানের ‘সামার ইউথ মনিকা’-র (১৯৫৩), দু’জনেই স্যুটকেস হাতে দাঁড়িয়ে থাকার স্থিরচিত্র মনে আসে আমার।

শ্যাম পাঠক, বসন্ত প্রকাশ, গুলাম মহম্মদ— যে নামগুলো আজ হয়তো প্রায় বিস্মৃত, তাঁরাও গীতার গানকে চিনেছেন, চিনিয়েছেন, নিজেদের মতো করে। তারই পাশে, কিছু চিরচেনা নাম— সি. রামচন্দ্র, চিত্রগুপ্ত, অনিল বিশ্বাস, সলিল চৌধুরী, মদনমোহন গীতার কণ্ঠের নানা ধরনের ম্যাজিকের, নানা ধরনের নজির পেয়েছেন, তাঁর সঙ্গে করতে গিয়ে। প্রতিটি গানেই নিজের স্বরলিপি নিজেই এঁকেছেন গীতা দত্ত— স্বাতন্ত্রসূচক, ধ্বনিগত সে-সমস্ত সংকেত, যার পুনরাবৃত্তি ঘটানো অন্য আর কারও পক্ষেই সম্ভব নয় কোনওদিন।

শিল্পী বহুমাত্রিক। বহুমাত্রিক কণ্ঠের অধিকারী। এই বহুমাত্রিকতা কেবল সুরেরই প্রয়োজনে আসেনি, প্রয়োজনে এসেছে মেয়েদের চেনা ছক, চেনা গণ্ডি ভাঙার লড়াইতেও। এই এত এত গান যে গীতা গাইলেন, সোনার অক্ষরে নিজের নাম লেখালেন, আপাদমস্তক পুরুষতান্ত্রিক একটা ‘ইন্ডাস্ট্রি’-তে, নিজের চেষ্টায়, নিজের সাধনায়, সবাই ধন্য ধন্য করল (যাত্রার শুরুর দিনগুলিতে তো অবশ্যই)— তার প্রাপ্য মর্যাদা পেলেন কি? কালেভদ্রে (বাঙালি) শ্রোতাকে বলতে শুনলাম, গীতা দত্তকে তাঁর পছন্দ আশা-লতার চেয়ে বেশি, বা তাঁদেরই সমান। তা নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র বিভ্রান্তি নেই যেমন, আশ্চজ্জি একটু আছে বটে। উল্লেখিত গানের মধ্যে ঠিক ক’টা গান আমি সিনেমায় শুনেছি, মনে করতে পারি না। ‘হারানো সুর’ বাদ রাখলে, একটিও নয় বোধহয়। ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের সঙ্গে আমার পরিচিতি নিবিড় হয়নি কখনও। সিনেমার সঙ্গে, বিশেষত। তাই, এর প্রায় সব গানই আমি শুনেছি রেকর্ডে, ক্যাসেটে, রেডিওতে। পরবর্তীতে, ডিস্ক প্লেয়ারে। এই গানগুলোর যে ছবি আমার মনে তৈরি হয়েছে এতগুলো বছর ধরে, সে ছবিতে পর্দা-নির্দিষ্ট নায়ক-নায়িকা ছিল না, থাকবে না। সে ছবি যেভাবে ভেঙেছে-গড়েছে, ভাঙবে-গড়বে আগামিদিনেও, বেশিরভাগই তার শ্রুতির দান, স্বরের দান, গীতার কণ্ঠের দান।

গুরু দত্ত নিজের সঙ্গে গীতার সংসার আর নিজেদের পেশাকে আলাদা করে দেখতে সক্ষম হননি কেন? কেন চেয়েছেন, গীতা কেবল তাঁরই ছবিতে, তাঁরই ব্যানারে শ্রমব্যয় করুন? আমরা জানি, পুরুষ ‘সৃষ্টিকর্তা’-র চোখে, মেয়ে শিল্পী প্রায়শই উপকরণমাত্র। গীতার কণ্ঠস্বরকে তাই হয়তো একটা নির্দিষ্ট পরিসরে বেঁধে রাখার অদম্য চেষ্টা ছিল গুরু দত্তর মধ্যে। এই ‘শিল্প নির্দেশ’ আদপে একতরফা মালিকানা দাবির নির্লজ্জ স্বরূপটি, ফাঁপা অধিকারবোধ, অহং-এর প্রকাশ।

সমালোচকদের নানা অভিযোগ। কিছু তার নিশ্চয়ই সংগত, তাই তো হওয়ার কথা। কিছু আবার নয়। ইন্টি-বিন্টি-শিন্টির মধ্যে কে যে আসলে ‘নাকি সুরে’ গাইত, বলতে পারব না। গীতা গাইতেন না যে, সে-কথা জোর গলায় বলতে পারি। আবার, ‘গীতার কণ্ঠে কোনও নির্দিষ্ট ছাঁচ ছিল না’ যাঁরা বলেন, তাঁরাও কথাটা ভেবে বলেন কি? আমার শোনার অভিজ্ঞতা সীমিত। সেই সীমিত অভিজ্ঞতা বলে, নিশ্চয়ই ছিল। নিজের ছাঁচ অক্ষুন্ন রেখেই, একইসঙ্গে তিনি গাইতে পারতেন প্রেম, প্রলোভন, বেদনার পৃথক পৃথক গান। আবার একসময়, তাঁর সময়োপযোগী কণ্ঠ না হতে পারা নিয়েও কথা উঠেছে বিস্তর। তৎকালীন নবীন প্রজন্ম নাকি একটা সময় পেরিয়ে আর গ্রহণ করতে চায়নি তাঁর কণ্ঠের সহজাত মাদকতাকে। লিখছি, আর ভাবছি, ইনস্টাগ্রামের নব্য এসথেটিকে, ‘রেট্রো’ যে গানগুলো দক্ষিণ-এশীয় ‘Gen-Z’ লবজে চলে এসেছে আজকে, তার মধ্যে কম করে পাঁচটি, গীতা দত্তের গাওয়া— এই তো, এই ‘তালিকা’-রই অন্তর্ভুক্ত। প্রায়ই-ই রিল-এর আবহে, গানগুলির মৃদু উপস্থিতি লক্ষ করি। ভাল লাগে।

সংগীতজগতের ইতিহাসে, সংগীতজগতের পরবর্তী প্রজন্মের মেয়ে শিল্পীদের পথ প্রশস্ত করার জন্য নিত্য যে সংঘর্ষ, সেই সংঘর্ষের ইতিহাসে, গীতা দত্তের অবদান অশেষ। সেই ইতিহাসকে বস্তুত অস্বীকার করে, আমরা তাঁকে চিনতে চাইলাম কী দিয়ে? ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক ও অভিনেতা গুরু দত্তর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, সম্পর্কের ওঠাপড়ার আখ্যান দিয়ে। গুরু দত্ত যে গীতা দত্তের স্বামী, এ-কথা জানেন না, অথচ এই লেখা পড়ছেন, এমন মানুষ কমই আছেন সম্ভবত— দু’জনে বিয়ে করেছিলেন ১৯৫৩ সালে। জানেন, তাই এ-কথাও জানেন যে, ওঁদের দাম্পত্য সুখের, অথবা মসৃণ হয়নি। হতেই হবে, এমন মাথার দিব্যি ছিল কি?

গুরু দত্তর ছায়ায় গীতা দত্তকে দেখার প্রবণতা আগাগোড়া পুরুষতান্ত্রিক। যে বাঙালি গীতা দত্তের চারটে গান পরপর মন দিয়ে শোনেননি, তিনিও বলেন, ‘আহা, গীতা দত্ত! জীবনটা বড় দুঃখের।’ ক্লান্তি নেমে আসে। হাজার বছর ধরে আমরা পরচর্চা করছি। মেয়েদের জীবনের যন্ত্রণার, বিষাদের মুহূর্তকে অলংকার করে সাজিয়ে তুলছি। করে তুলছি যাবতীয় আলোচনা, অভিনিবেশের কেন্দ্র। নাম দিচ্ছি— ভাবনা, বীক্ষণ, কর্তব্য। মেয়েদের আমরা চিনতে চাই না তাঁদের পেশাগত জীবন, সাফল্যের মুহূর্তগুলো দিয়ে। মেয়েদের আমরা চিনতে চাই, তাঁদের অন্দরমহলের পানে দূরবিন তাক করে রেখে। এই প্রবণতা নিছক কৌতূহল নয়, এ এক দীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক অভ্যাস, ক্ষমতার স্পষ্ট হিসেব। গীতাকে আমরা যদি তাঁর কণ্ঠ দিয়ে, তাঁর দক্ষতা দিয়ে, তাঁর নান্দনিক অসামান্যতা দিয়ে চিনি, তবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের মনভোলানো গাল-গল্প আর নজর কাড়ে কই? বদলে প্রশ্ন উঠে আসে, কে বা কারা, কেন আড়াল করেছিল তাঁকে? কীভাবে তাঁর শিল্পীসত্তাকে মুছে দিয়ে, কেবলমাত্র বিষাদকেই জমি ছেড়ে দেওয়া হল স্মৃতিকথায়?

আরও কিছু সোজা, সাদা প্রশ্ন প্রায়ই-ই ঘুরপাক খায় আমার মাথায়। রেখে দেখি। গুরু দত্ত নিজের সঙ্গে গীতার সংসার আর নিজেদের পেশাকে আলাদা করে দেখতে সক্ষম হননি কেন? কেন চেয়েছেন, গীতা কেবল তাঁরই ছবিতে, তাঁরই ব্যানারে শ্রমব্যয় করুন? আমরা জানি, পুরুষ ‘সৃষ্টিকর্তা’-র চোখে, মেয়ে শিল্পী প্রায়শই উপকরণমাত্র। গীতার কণ্ঠস্বরকে তাই হয়তো একটা নির্দিষ্ট পরিসরে বেঁধে রাখার অদম্য চেষ্টা ছিল গুরু দত্তর মধ্যে। এই ‘শিল্প নির্দেশ’ আদপে একতরফা মালিকানা দাবির নির্লজ্জ স্বরূপটি, ফাঁপা অধিকারবোধ, অহং-এর প্রকাশ। গীতা তো গাইতেন না শুধু, নিজের অস্তিত্ব তৈরি করতেন সুরের মাধ্যমে। গুরু দত্তর কঠোর কাঠামোর অন্দরে, ক্রমশই হারিয়ে যেতে বসেছিল সেই অস্তিত্ব। আধিপত্যের কবল থেকে রেহাই পেতে না পেতে, এ কোন কৌশলী আধিপত্যের খপ্পরে পড়া ফের? কোনও রাজনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা গীতাকে এই আধিপত্যে-মুক্ত হওয়ার রাস্তা বাতলেছিল কি? না।

গীতারও পা হড়কে গিয়েছিল শেষটায়। ‘পা হড়কে যাওয়া’ কাকে বলে? স্বামী-সংসার ‘হারাতেই’ ‘পরিত্যক্ত’, ‘বেহায়া’, ‘মদ্যপ’ খেতাব পেলেন গীতা— কখনও সে করুণার পাত্রী, তো কখনও হাসির খোরাক। আসক্তিই চেপে বসে, টেনে নিল মৃত্যুর পথে। গলা বুজে এল বম্বে শহরেই, ক’দিনের মধ্যে। দেনার সমুদ্রতটে, স্টারডমের ম্লান হয়ে আসা আলোর নিচে।

আমৃত্যু গেয়েছেন রক্ত জল করে। অথচ, স্টেজ তাঁর বাঁধা হয়েছে, হয়ে চলেছে, জীবনের দুঃখকে সামনে রেখেই। দুঃখ। ঠকে যাওয়া। অনিয়ম। আসক্তি। পতন। আরোপিত পতনের সুবিস্তৃত ফাঁদ। পতনের পরে আশ্চর্য এক প্রত্যাবর্তনের গল্পও যে আছে, তাই তো ‘অনুভব’ দিয়ে শুরু লেখা করেছি। সেখানেই ফিরে আসা যাক। ছয়ের দশকের শেষভাগে তিনি আবার একটু একটু করে ফিরতে থাকেন চেনা জগতে। রেকর্ড করেন নতুন অ্যালবাম, এমনকী, একবার এক বাংলা ছবিতেও দেখা যায় তাঁকে। কিন্তু ‘পূর্ণরূপে’ ফেরা হয়নি আর।

ছোট থাকতে শিখেছিলাম, সর্বদাই ‘প্রোডাক্টিভ’ না হতে পারলে, তুমি ফেলনা। বড় হতে জানলাম, ধ্রুব আসলে— এই ‘সমান কার্যক্ষম’ হওয়ার ভার, এই ফিরতে হলে, ‘পূর্ণরূপে’ ফেরাফিরির বাধ্যতা— এ-ই আদতে পুঁজিবাদের পাঠ। গীতা দত্ত সে-পাঠ চেয়ে হোক, না চেয়ে হোক, মানেননি। খ্যাতি, যশ, প্রেম, বিশ্বাস সবই পেয়েছেন, হারিয়েছেন, হারানো যা, তা ফিরিয়েও এনেছেন ফের ক্ষেত্রবিশেষে, লড়তে লড়তে। জীবনে নিশ্চয়ই ছিল ভাঙাগড়া, অস্থির। কিন্তু গান ধরলেই মেজাজ, সুর, প্রাণ— নিখুঁত। আশ্চর্য, অদ্ভুত মায়া, অনুভব, অবিশ্বাস্য তারসপ্তক।