নারায়ণী অজন্তা

ঋত্বিক মল্লিক (April 26, 2025)

ঋত্বিক মল্লিক (April 26, 2025)অজন্তার দু-নম্বর গুহা। যে গুটিকয়েক গুহায় এখনও বেশ কিছু গুহাচিত্র রয়ে গেছে, দু-নম্বর গুহাটি এরকমই একটি গুহা। ঢুকলে প্রথমে অবাক হতে হয়, তারপর সেই অভিঘাত কাটিয়ে শুরু হয় একটার পর একটা প্যানেলের সামনে দাঁড়ানো। ভেতরের অল্প আলো রঙ্গমঞ্চর মতো নিচ থেকে উঠে ছড়িয়ে পড়ছে দেওয়ালে— সেখানে সারি সারি ঘটনা আর চরিত্র যেন হঠাৎ করে স্তব্ধ হয়ে মুহূর্তে স্থির হয়ে গেছে। নাটকের মনোযোগী দর্শকের মতো আমরাও দেখছি সেসব। কোনও গাইড ছিলেন না আমাদের সঙ্গে। তার একটা বড় কারণ, রসভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা। স্থানীয় ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল তাঁরা প্রত্যেকেই, কিন্তু মুশকিল হল, নিছক ট্যুরিস্ট মনোভাব নিয়ে আচমকা গুহা দেখতে চলে-আসা জনতার ভিড়ের আকর্ষণ ধরে রাখতে, তাঁরা আর ধরে ধরে গুহাচিত্রর কাহিনি বা ইতিহাস বলে ট্যুর কোম্পানির ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে চান না। বরং কোথায় বুদ্ধের একপাশে টর্চ ফেললে মনে হয়, বুদ্ধ হাসছেন, আবার অন্য পাশে টর্চ ফেললেই মনে হয় বুদ্ধ কাঁদছেন— এইসব অহেতুক, আজগুবি রহস্যের ক্ষণিক হাততালি কুড়িয়েই তাঁদেরও সন্তুষ্ট থাকতে হয় আজকাল। তাই সে-পথে না হেঁটে, নিজেরাই ঘুরে ঘুরে প্রতিটি প্যানেলের ঘটনাগুলোকে শনাক্ত করতে থাকি আমরা, মিলিয়ে দেখতে থাকি কোনও জাতকের গল্প।

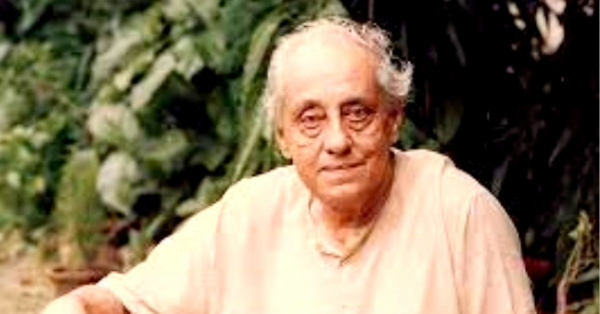

অনেকটা সময় কেটে গেলেও গুহা থেকে বেরতে মন চাইছিল না। মনে হচ্ছিল, বারবার ঘুরে ফিরে দেখতেই থাকি। আমাদের এই মুগ্ধতা, প্রতিটি প্যানেলের সামনে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকা লক্ষ করছিলেন গুহার দায়িত্বে থাকা সুরক্ষাকর্মীটি। গুহা থেকে বেরিয়ে আসার সময় তিনি আলাপ জমালেন। হিন্দিতেই কথা শুরু করেছিলেন তিনি, আর আমি বাদে আমার বাকি তিন সঙ্গী বেশ চোস্ত হিন্দিতেই বলছিলেন কথা। কথা বলতে, শুধুই অজন্তার গুহাচিত্রের প্রতি উচ্ছ্বাস! তিনি একসময় বললেন, আপনারা তো এত উৎসাহী, তায় আবার বাঙালি, তাই বলছি— ‘বেঙ্গল কা এক রাইটার থে, নাম থা নারায়ন সানিয়াল, ইক কিতাব লিকখা থা উনহোনে, অগর হো সকে তো একবার পড় লিজিয়েগা!’

শুনে মুচকি হাসলাম শুধু। আর তারপর এতক্ষণের প্রায় মূক হয়ে-থাকা আমি চুপচাপ ব্যাগের ভেতর থেকে বের করে আনলাম সেই বই, আমাদের অজন্তা দেখার আবশ্যিক পূর্বপ্রস্তুতি। এবার অবাক হওয়ার পালা ওই ভদ্রলোকের, ‘ইয়ে কিতাব পড়কে আয়ে না আপ? সচ মে, আপ বেঙ্গলি লোগ কিতনা মন লগাকে দেখ রহে হ্যায় ইয়ে গুম্ফা, আপকো দেখতে হি পতা চল যানা চাহিয়ে থা। বাকি সব তো দো মিনট ভি নেহি রহা ইস অন্ধেরে মে। কেয়া করে, জানকারি না হোনে সে তো ইয়ে সব কহানিয়াঁ বিলকুল সমঝ মে নহি আয়েগা, না?’

আরও পড়ুন : রামানুজনের অঙ্কে সন্ধান ছিল ঈশ্বরেরও? লিখছেন রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়…

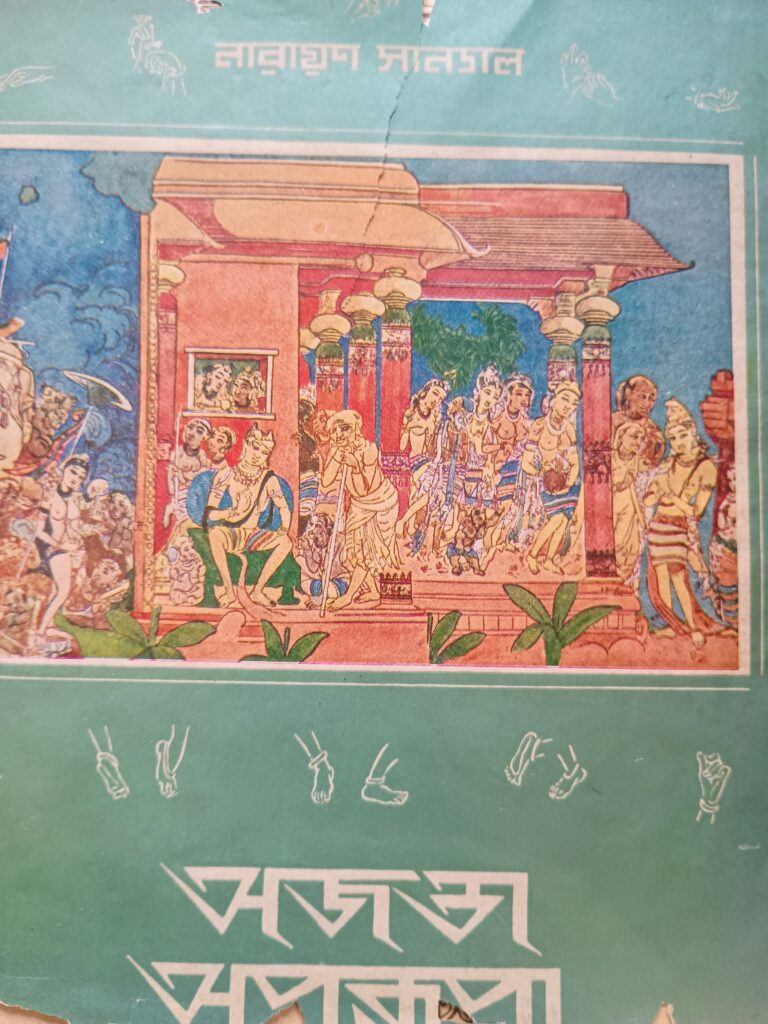

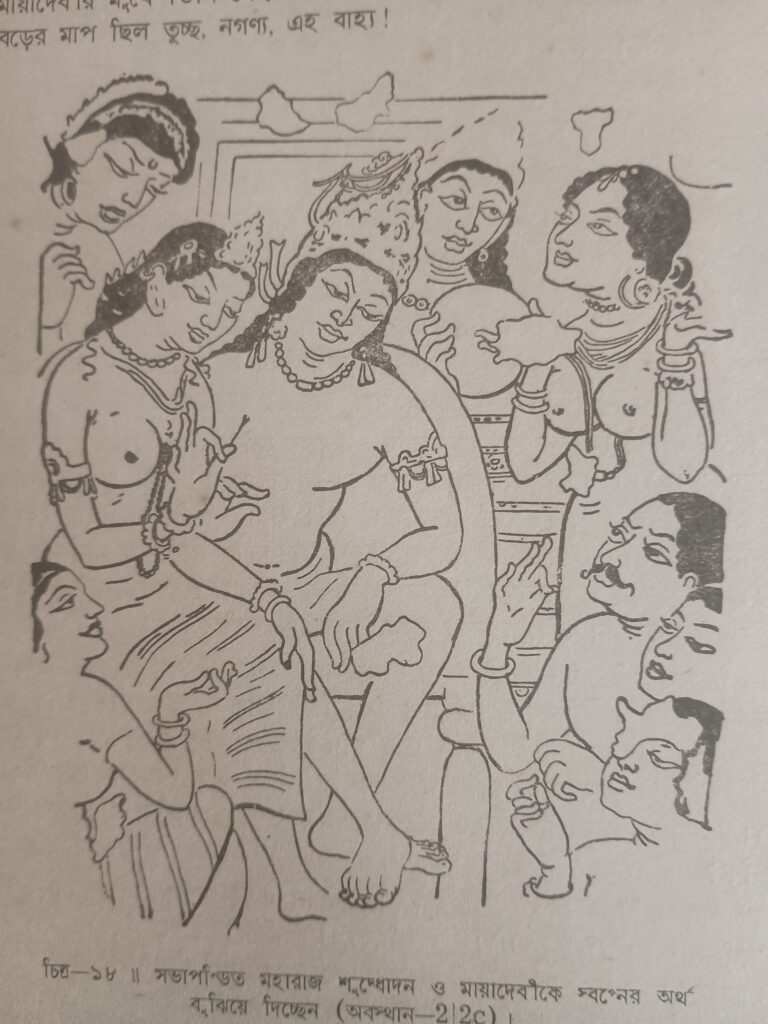

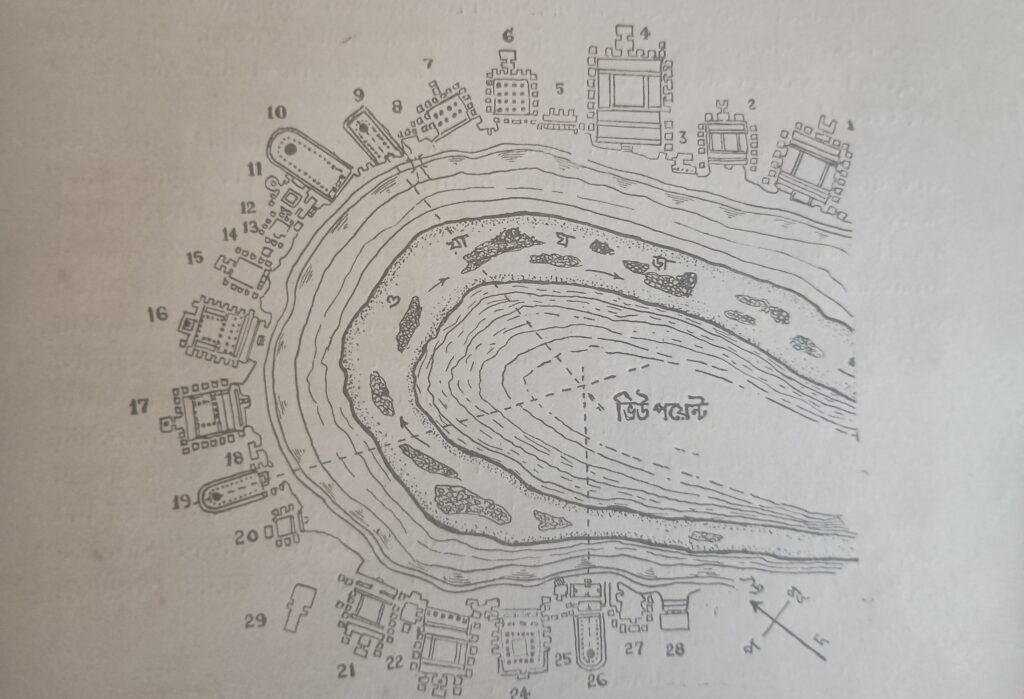

সেবারে আমাদের সঙ্গে অজন্তা নিয়ে আরও কয়েকটা বইও ছিল। আসার আগেও আমরা পালা করে পড়েছিলাম বেশ কয়েকটি বই, কিন্তু গুহার ভেতর ঢুকে সব বই ভুলে শুধুই মাথার মধ্যে উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল নারায়ণ সান্যালের ‘অজন্তা অপরূপা’, একেবারে গুহার নম্বর দিয়ে ম্যাপ এঁকে প্রতিটা ছবির গল্প এমনভাবে লিখেছেন তিনি, শুধু লেখেনইনি, এঁকেও দিয়েছেন, যে, আমরা যেন শনাক্তকরণের নেশায় মেতে উঠেছিলাম। বইয়ের ছবিতে আঁকা কোনও গুহার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, গুহাচিত্রের কোথায় সীবলী, কোথায় পদ্মপাণি, কোথায় কৃষ্ণাজিন, কোথায় জনপদ কল্যাণি কিংবা কোথায় ভাবিল— সে এক আশ্চর্য রহস্য উদঘাটনের খেলা! দিনের শেষে পাহাড়ের কোলে অরণ্যে মোড়া আমাদের দু’দিনের বাসস্থানে এসে আমরা আলোচনা করছিলাম এই বইটি নিয়ে, সেখানেও আর-একরকম মুগ্ধতা!

পরে খেয়াল করে দেখেছি, মন্দির বা গুহামন্দির নিয়ে বা ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিয়ে যাঁদের নাম প্রথমেই আলোচনায় আসে, নারায়ণ সান্যালের নাম সেখানে থাকে না। তাঁর অপরাধ, তিনি লিখেছেন হরেকরকম বিষয় নিয়ে এবং তার চেয়েও বড় অপরাধ, তিনি লিখতে চেয়েছেন সহজ করে, ঝরঝরে বাংলা ভাষায়। এখন ‘সহজ’ বললেই আমরা ‘সরলীকরণ’ বুঝি, আমরা ভাবতেই পারি না, বিষয়ের গুরুত্বকে সামান্য লঘু না করেও কোনও অসামান্য কাজ করা সম্ভব।

প্রকাশকালের দিক থেকে ‘অজন্তা অপরূপা’-র সময় ১৯৬৮ সাল। অবশ্য প্রথমে বইটির নাম ছিল ‘অপরূপা অজন্তা’। ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হল বইটি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শ মেনে তিনি ‘পুনর্লিখন’ করতে বসেন এবং সাত/আট বছর একেবারে রূপান্তরিত, পরিবর্ধিত এবং নামকরণ ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হল ‘অজন্তা অপরূপা’। তবে এর আগে উল্লেখ করা দরকার তিনটি বিষয়। এক, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বাস্তুবিদ্যা নিয়ে তাঁর পড়াশোনা এবং দুই, ১৯৫৬ সালে ‘গ্রাম্যবাস্তু’ বইটির প্রকাশ। অর্থাৎ, হঠাৎ করে তিনি ১৯৬৪ সালে সপরিবারে অজন্তায় বেড়াতে গেলেন এবং ফিরে এসে লিখে ফেললেন— ব্যাপারটা সেরকম নয় একেবারেই। প্রথমত, তিনি একেবারে প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই চর্চা করেছেন এই বিষয় নিয়ে আর তারপর সেই পড়াশোনাকেই প্রয়োগ করেছেন ‘গ্রাম্যবাস্তু’ লিখতে গিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, এই বইটি প্রকাশিত হওয়ামাত্র মিনিস্ট্রি অফ সায়েন্টিফিক রিসার্চ প্রদত্ত প্রথম পুরস্কারে ভূষিত হয়। দ্বিতীয়ত, ভারতের স্থাপত্য শিল্প নিয়ে যাঁদের কাজকে আমরা অহরহ উল্লেখ করি, তাঁদের মধ্যে কতজন একেবারে হাতে-কলমে স্থাপত্যবিদ্যা ও বাস্তুবিদ্যা নিয়ে প্রশিক্ষিত— তা নিয়ে সুলুকসন্ধান করলে সংখ্যাটা বোধহয় তেমন বেশি হবে না। এবং তৃতীয়ত, ১৯৬৬ সালে ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রবন্ধ হিসেবে প্রকাশিত হয় ‘অজন্তাচিত্রের ব্যাকরণ’।

‘অজন্তা অপরূপা’ বইয়ের অলংকরণ ‘অজন্তা অপরূপা’ বইটির ‘কৈফিয়ৎ’ অংশে তিনি লিখেছেন, ‘পৃথিবী যদি আজ ভারতবর্ষকে জিজ্ঞাসা করে তোমার ওখানে কোন্ স্থাপত্যকীর্তি দেখতে যাব? তাহলে ভারতবর্ষ জবাবে বলবে— অজন্তা-ইলোরা, কোণারক আর তাজমহল। পৃথিবী তাই দেখতে আজও ভারতবর্ষে আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, সেই অজন্তাকে দেখাবার, বোঝাবার কোনো আয়োজন আমরা করিনি।’

তাঁর এই খেদোক্তিই আসলে তাঁর লেখার প্রেরণা। এছাড়া এই যে তিনি লিখছেন, ‘ইউনেস্কোর অ্যালবামে অথবা আকাদেমি-প্রকাশিত চিত্র-সম্ভারে ভালো-ভালো ছবি আছে; কিন্তু তাদের কোনো পরিচয় নেই। জাতক-কাহিনিগুলোর সঙ্গে ঐ চিত্রগুলির কী সম্বন্ধ, কোথায় তাদের অবস্থিতি, তা উপলব্ধি করা যায় না।’

এই দুই উদ্ধৃতি আসলে তাঁর বইয়ের সারাৎসার, ঠিক এই কাজটাই করেছেন তাঁর বই জুড়ে।

বইয়ে আঁকা অজন্তা-র মানচিত্র ‘অজন্তা অপরূপা’ প্রকাশের বছরচারেক পর প্রকাশিত হল ‘কলিঙ্গের দেবদেউল’। একটি বিশেষ কারণে ‘অজন্তা’-র মতো এই বইও আবার নতুন করে লিখিত হয় এবং ১৯৮৬ সালে তা প্রকাশিত হয় ‘কারুতীর্থ কলিঙ্গ’ নামে। ‘অজন্তা অপরূপা’-কে মডেল করেই ‘কারুতীর্থ কলিঙ্গ’ বইটি লেখা হয়, অর্থাৎ এখানেও ইতিহাস, কাহিনি, স্থাপত্যবিদ্যা এবং ভাস্কর্যের নানাবিধ ব্যাখ্যা। তবে অজন্তা যেহেতু ভৌগোলিকভাবে একই স্থানের মধ্যে অবস্থিত, সেখানে ‘কলিঙ্গ’-র পরিসর অনেক বেশি বিস্তৃত। স্থাপত্যের দিক থেকেও অনেক বেশি বৈচিত্র্যময়। এর ফলে স্থাপত্যের কথা এসেছে বিস্তৃতভাবে। প্রথমে গুহামন্দির হিসেবে উদয়গিরি আর খণ্ডগিরির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের কথা, তারপর উড়িষ্যারীতির মন্দির। রেখ-পীড়-কাখর রীতির সচিত্র আলোচনায় বোঝা যায়, তাঁর স্থপতিসত্তার পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা। শেষে একটি দীর্ঘ অধ্যায় জুড়ে কোনারক মন্দিরের কথা। যে তিনটি স্থাপত্যকীর্তিকে ভারতের শ্রেষ্ঠ উপহার বলে মনে করতেন, তার মধ্যে দু’টিকে তিনি ছুঁয়ে ফেললেন। বাকি রইল তাজমহল। তার জন্য অপেক্ষা করতে হল দশটি বছর— ১৯৭২-এর (‘কলিঙ্গের দেবদেউল’) পর ১৯৮২। প্রকাশিত হল ‘লা-জবাব দেহলী অপরূপা আগ্রা’। এ যেন এক ভিন্ন স্বাদের বই, স্থাপত্যের আর-এক বিশেষ দিকের আলোচনা।

‘লা-জবাব দেহলী অপরূপা আগ্রা’ শুরু হল মদিনার মসজিদের স্থাপত্যশৈলী দিয়ে, তারপর জেরুজালেম হয়ে এক দীর্ঘ সময় পেরিয়ে এলেন ভারতে, দাসবংশের করা স্থাপত্যকীর্তি দিয়ে মূল বইয়ের শুরু। কিন্তু তার আগেই ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের মিলন নিয়ে চেতাবনি দিয়ে রেখেছেন পাঠকের উদ্দেশ্যে: ‘…এখানেও প্রথম দিকে— আমরা ক্রমশ দেখব— মিল হয়নি, গোঁজামিল হয়েছে। চমকে উঠবেন না যদি বলি— ইসলামি ইতিহাসের প্রথম তিনশো বছর, আকবরি-জমানাতক্, ‘ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্য’ বলে কিছু ছিল না। মহা মহা পণ্ডিতরা বলে গেছেন জানি— কিন্তু কুৎব মিনার থেকে হুমায়ুনের সমাধির কোনো একটিও কি ‘ইন্দো-ইসলামি’ স্থাপত্যের?… কুৎবউদ্দীন আইবক থেকে হুমায়ুনতক্ ভারত-ভূখণ্ডে ‘ইসলামি স্থাপত্য’ গড়ে গেছেন মাত্র। সে-অর্থে ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্যের জন্ম আগ্রা-কিল্লায়— জাহাঙ্গির মহালে।’

‘অজন্তা অপরূপা’ প্রকাশের বছরচারেক পর প্রকাশিত হল ‘কলিঙ্গের দেবদেউল’। একটি বিশেষ কারণে ‘অজন্তা’-র মতো এই বইও আবার নতুন করে লিখিত হয় এবং ১৯৮৬ সালে তা প্রকাশিত হয় ‘কারুতীর্থ কলিঙ্গ’ নামে। ‘অজন্তা অপরূপা’-কে মডেল করেই ‘কারুতীর্থ কলিঙ্গ’ বইটি লেখা হয়, অর্থাৎ এখানেও ইতিহাস, কাহিনি, স্থাপত্যবিদ্যা এবং ভাস্কর্যের নানাবিধ ব্যাখ্যা। তবে অজন্তা যেহেতু ভৌগোলিকভাবে একই স্থানের মধ্যে অবস্থিত, সেখানে ‘কলিঙ্গ’-র পরিসর অনেক বেশি বিস্তৃত।

তা বলে বাদ দেননি সুলতানি আমল থেকে আকবর পর্যন্ত সময়কে। তবে তাঁর যাবতীয় পক্ষপাত শাহজাহান আর তাজমহলের প্রতি। অসম্ভব এক দরদ যেন বুনে দিয়েছেন স্থাপত্য বর্ণনায়। যেমন ধরুন, ‘শীতের কুয়াশায় ঢাকা আধো-প্রস্ফুটিত তাজ, যমুনার পরপারে পুঞ্জীভূত বর্ষার জলদসম্ভারের ঘন-কৃষ্ণ-পশ্চাৎপটে ‘থিরবিজলি’র মতো তাজ— এদের ভাবরূপ সম্পূর্ণ পৃথক। কখনও বেহাগ, কখনও ইমন, কখনও পূরবী।’

মনে হতে পারে বিচ্ছিন্নভাবে শুধু তিনটি বই নিয়েই এখানে কথা বলা হল। কিন্তু যদি তাকানো যায়, নারায়ণ সান্যালের সারাজীবনের লেখালিখির দিকে, তাহলে দেখব একদিকে ‘গ্রাম্যবাস্তু’, আর ‘বাস্তুশিল্প’-র নারায়ণ সান্যাল, ‘রোদ্যাঁ’, ‘প্রবঞ্চক’, ‘দান্তে ও বিয়াত্রিচে’ আর ‘আর্টিমিশিয়া’-র নারায়ণ সান্যাল, আবার অন্যদিকে ‘মহাকালের মন্দির’, ‘হংসেশ্বরী’, ‘আনন্দ-স্বরূপিণী’, ‘রূপমঞ্জরী’ কিংবা ‘সুতানুকা’-র মতো ইতিহাস-আশ্রিত জনপ্রিয় বইয়ের লেখক নারায়ণ সান্যাল মিশে আছেন এই বই তিনটিতে। ‘ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন’ বইটির সঙ্গে কি জড়িয়ে নেই ‘অশ্লীলতার দায়ে’ উপন্যাসটি?

তাঁর এই লেখক-সত্তা মাঝে মাঝেই এসে হাত ধরেছে স্থাপত্যবেত্তার, কিন্তু কখনওই তা আরোপিত বলে মনে হয়নি। এই কারণে বহু গুহাচিত্রের ক্ষেত্রে বর্ণিত গল্পের মধ্যে কখনও কখনও যে ব্যবধান থেকে গেছে, সেখানে লেখক নারায়ণ সেই মিসিং লিঙ্কগুলিকে যত্ন করে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন। ঠিক এই কারণেই ভারতীয় স্থাপত্যকীর্তি নিয়ে ঢাউস ঢাউস সব বইয়ের থেকে আলাদা হয়ে যান তিনি— ইতিহাস, পুরাণ, সাহিত্য, জ্যোতিষ, স্থাপত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য নিয়ে একসঙ্গে বেজে ওঠেন অর্কেস্ট্রার মতো।

পূর্ববর্তী লেখা

Rate us on Google Rate us on FaceBook